3,4年

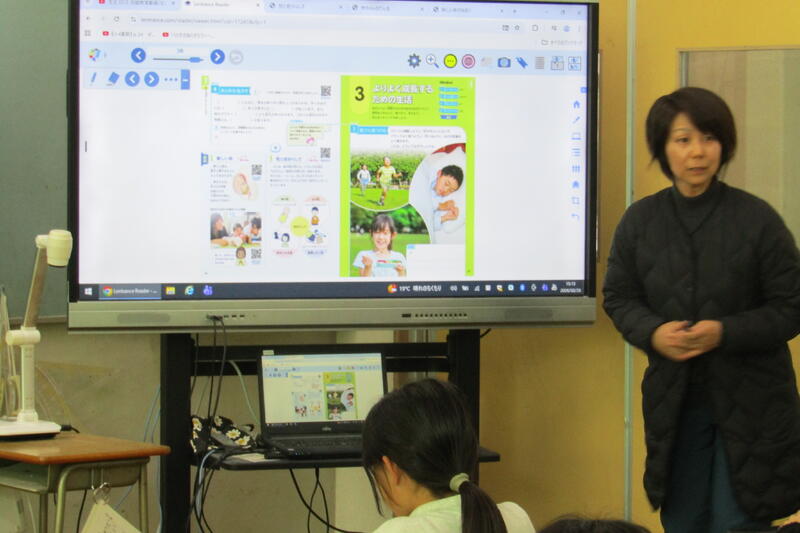

育ちゆく私たちの体(4年生)

4年生では、保健の学習で思春期におこる体の変化について学習しました。男女、それぞれ体の中や外が大人に向けての準備を始めて変化していくことを保健室の島本先生と一緒に学習をしました。子どもたちは、知っていること、知らないこと、知りたかったこと、などそれぞれいろいろな思いをもって、真剣に話を聞くことができました。これから、自分や友だちの体の変化やそれぞれ成長(変化)の速度が違うことなどを理解して、思いやりのある行動をしてほしいと思います。体の変化の学習の他に、多様な性についても学習しました。どのような内容を学習したか、子どもたちにお尋ねください。

熊本硅砂鉱業へ見学に行きました!(3年生)

1月14日(火)に南関町にある熊本硅砂鉱業へ見学に行き、自分たちの身の回りで使われている「砂」について学びました。普段、何気なく見ている砂ですが、建物や道路などに使われている大切な資源だということも知ることができました。実際の採掘場も見学しました。子どもたちは、興味津々に山を削って石を取り出す様子や大きな機械が動く様子を見ていました。さらに、最後には大きなダンプカーに乗せてもらい、エンジンをかけたり、ハンドルを操作したりする体験をさせていただきました。運転席から見る景色はとても高く、みんな本当に楽しそうに体験をしていました。子どもたちにとって、いつもできない貴重な経験になりました。

認知症サポート講座(4年生)

12月22日(月)に4年生は、認知症サポート講座をうけました。社会福祉協議会の方が4名ほど来校されて、認知症になられた方に対する理解を深めるための講話等をしてくださいました。どのようなサポートの仕方がよいか、寸劇等を行って具体的な関わり方の例を示してくださいました。楽しく笑いながら学習する場面もあり、有意義な時間になりました。11月・12月と4年生は、福祉体験が続きました。保護者の方も来てくださって学習の支援をしてくださったり、一緒に学んでくださったりしていただきました。学習に参加したいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

子どもたちは支援を必要とされている人々について体験をするなどして寄り添い方について考えることができました。今後の生活でも、困っておられる方をサポートをしようという気持ちを忘れずにいてほしいです。

わらぞうりをつくったよ(3年生)

3年生は、人権学習で学習したわらぞうりづくりに12月20日(土)に親子で挑戦しました。それまで、わらが柔らかくなるように、2回わら打ちをして、準備をしていました。当日は学級レクレーションとして、家の方にも手伝ってもらって作りました。履いてみた感想は「足の親指と人差し指の間が少し痛いけど、裸足ではくと気持ちいい。」「頑張って作ったから、嬉しい。」などがありました。今、教室に飾ってあります。可愛いわらぞうりです。ご指導いただいた米澤先生、細貝さん、ありがとうございました。

わら打ち(第二弾)3年生

今日は、みんな揃ってわら打ちの第二弾に取り組むことができました。明日は、わらぞうりづくりをします。明日の本番にむけて、わらの固い部分であるハカマという部分を取る作業をしました。一人、60本ずつハカマ取りを頑張りました。これで、柔らかく編みやすいわらぞうり作りの準備がOKになりました。明日、がんばってわらぞうりを作ることでしょう!

ホットケーキ作り(3年生お楽しみ会)

3年生は、冬休み前にお楽しみ会を学級活動でしました。子どもたちが話し合って、ホットケーキを作ることになったそうです。ホットケーキに飾り付けをするフルーツやクリーム、カラーのチョコ、アラザンなどは、グループで分担して持ち寄っていました。ホットケーキを上手に裏返して焼いている子どもたちが多くて、びっくりしました。各グループ毎に飾り付けが違いましたが、どれも美味しそうに上手に飾り付けをしていました。お世話になった先生方にもふるまってくれて、先生方にも幸せのお裾分けをしてくれました。一足早いクリスマスパーティーに参加させてもらい、楽しい時間になりました。子どもたちは、作るのも、飾り付けするのも、食べるもの、友だちと一緒で笑顔がいっぱい見られました。

高齢者体験(4年生福祉学習)

今日は、高齢者体験をしました。足や腕ににおもりをつけてゴーグルをはめて、歩きます。スムーズに動けず、苦労していました。2人組になって、歩いたり、介助したりしましたが、介助の仕方が分からない子どももいて戸惑いながら友だちを誘導していました。いろいろ体験することで、思いやりの気持ちも育つのだろうと思い見守りました。高齢者の方の気持ちに寄り添うきっかけとなる活動でした。

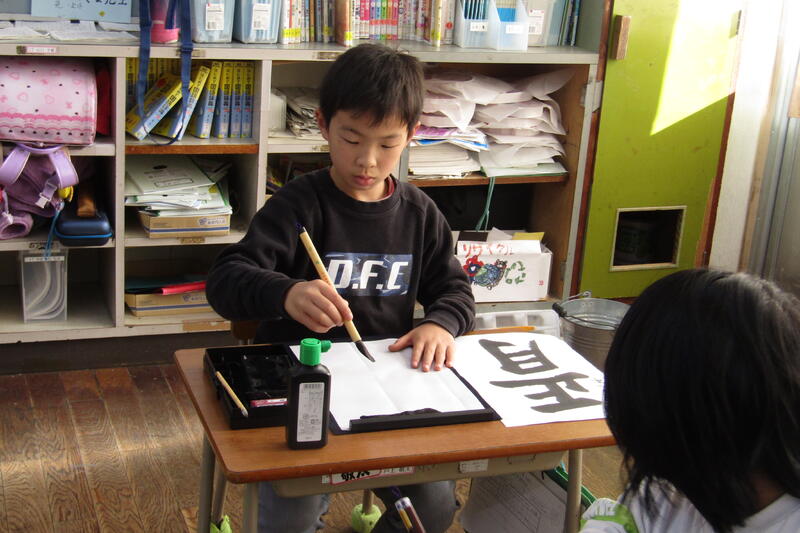

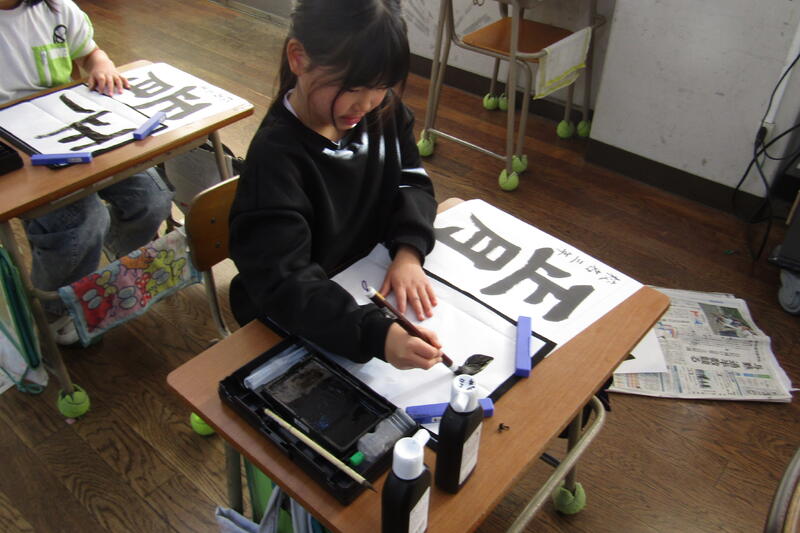

大里先生と習字の練習(3・4年生)

今日、4年生、2時間。3年生、2時間。習字の時間に大里先生に来ていただいて、ご指導をしてくださいました。子どもたちが書いている様子を見て、筆の向きや動かし方、姿勢などをアドバイスをくださったり、一緒に筆を持って筆の動きを導かれたりしていただきました。2時間ずつ各教室で一緒に習字の練習をしたら、みんな見違えるように堂々とした字が書けるようになりました。5年生、6年生も後日、ご指導していただきます。子どもたちのためのご指導。ありがとうございます!子どもたちも目に見えて上達するので、嬉しそうでした。

わらぞうりづくりの準備(3年生)

今日はわらぞうりづくりの準備をしました。固いわらを叩いて、柔らかくしておきます。20日にわらぞうりを作るので、その準備をしました。地域の米澤さんと伊藤さんに教えて頂きながらしまいた。次にするわらぞうりが楽しみです。

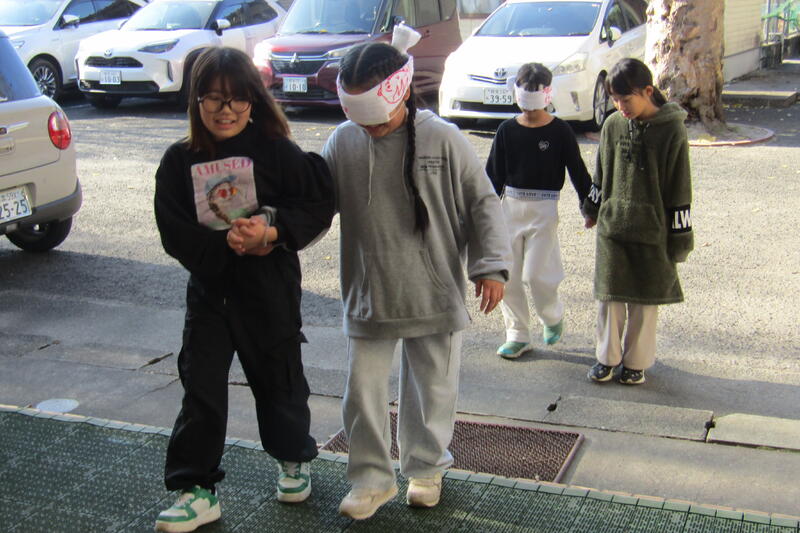

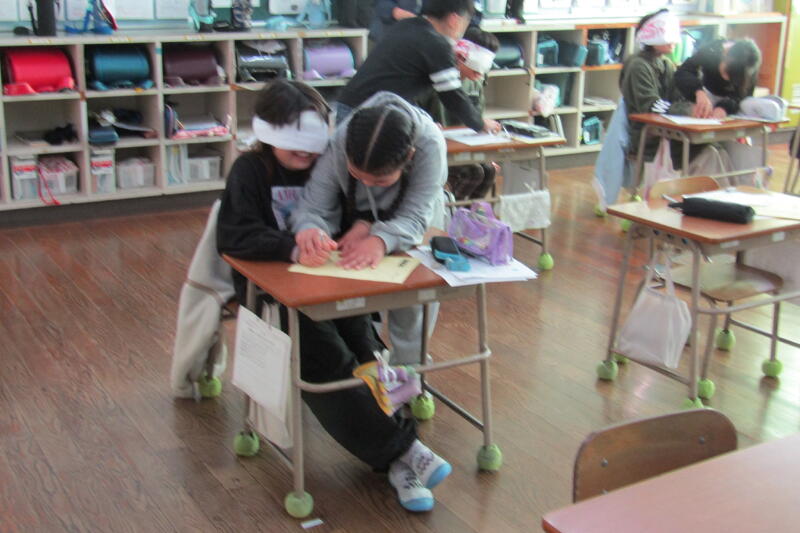

4年生福祉体験(視覚障がい者の方の気持ちになって)

今日の5・6時間目に視覚障がいの方の介助や目隠しをして視覚障がいの方の模擬体験をしました。目隠しをして階段を降りたり、段差のあるところを歩いたり、目隠しをした友だちの介助をしたりする苦労や大変さに気づくことができました。実際に体験すると、目が見えないとたくさん困ったり、不安になったりすることがあることが分かりました。その後、教室で南関町の浦田理恵さんの生活の様子を動画で見ました。自分が意識していない細かい違いにも、気をつけて生活されていること、音やにおいなども敏感に感じて行動されていること、人にお尋ねするなどして上手にヘルプを求めて生活されていることなどの日々の生活の工夫に気付くことができました。これから、目が不自由な方を見かけたら、そっと声をかけて手助けができる子どもたちに育ってくれたらと思いました。社会福祉協議会の皆様方、模擬体験のご準備やご講話をありがとうございました。

町民センターので聞き取り(4年生)

4年生は、今、「センターができるまで」という人権学習に取り組んでいます。地域に集会所があればという地域の人の願いを叶えるために、役場等のお願いして、センターを作ったという話です。地域の人々が集ったり、勉強したり、ゆっくりしたり、遊んだりできる安心できる場所をつくりたいという強い願いをもった人々に頑張りでつくられたことが分かります。南関町の南町民センターも地域の人たちがみんなが集まれる場所を作ろうという願いをもって、町に働きかけてつくられました。みんなの思いがつまった場所です。南町民センターのことについて、話を聞くことで、地域の人の頑張りや熱意、優しさを知るきっかけになりました。これから、学習したり、町民センターに実際に行って過ごしたりする中で、良さや地域のきずな、友だちのきずなに気づけたらいいなあと思います。

ゴミ拾い(4年生)

11月19日に4年生は地域のゴミ拾いに行きました。4年生は、総合的な学習の時間に自然環境をよくするためには、どうすればよいか、調べたり、観察したり、川の汚れを調査したりしています。その学習の一環でゴミ拾いもしました。南関町の自然環境を美しく保てるように活動しました。ゴミを捨てない取り組みが広がればいいなあと思って頑張りました。

大豆の収穫&豆腐づくり(3年生)

11月20日(木)に丸美屋から3人の職員の方がみえました。3年生の花壇に植えていた大豆を1週間ほど干していましたが、それを脱穀する方法を教えていただきました。その後、丸美屋の方々が準備していただいたにがり等を使って、家庭科室で豆腐づくりに挑戦しました。できたての豆腐は、大豆の香りがして、とてもおいしかったです。ぷるぷると柔らかくて、口当たりもなめらかでした。みんな、大満足の出来でした。丸美屋の職員の方々、わざわざ来校していただきまして、ありがとうございます!

ビッグオーク見学。(3年生 社会科)

12日(水)にお店で働く人の仕事を調べるために、ビッグオークに行きました。お店の中では、野菜や魚、お肉などたくさんのコーナーを見ることが出来ました。また、お店の人がどんな仕事をしているのか教えていただくことが出来ました。見学の後には、買い物体験もさせていただきました。

今回の見学を通して、スーパーにはたくさんの工夫があり、自分たちの暮らしも支えられていることが分かりました。働く人への感謝の気持ちも育くぬことができました。

国語「ごんぎつね」(4年生研究授業)

10月28日(火)の5時間目に4年生は、国語の授業の四小の先生方に見てもらいました。前の時間に、今までの学習で読み取ったことをもとに「ごん」や「兵十」にお手紙を書きました。それを、グループや全体に発表して、よいところや違うところ、似ているところを発表し合い、自分の読みを深める学習でした。子どもたちが主体的に頑張る姿やみんなの前でお手紙を発表する姿などが見られました。4月からの成長を感じました。今まで、「ごんぎつね」の話をしっかり読み取ろうと頑張って学習してきたことが分かる時間でした。

3年生見学旅行

日にちが前後しますが、3年生は10月3日(金)に玉名市方面に見学旅行に行きました。ありあけ防災館(消防署)、玉名警察署、こころぴあの3か所に行きました。防災館では、地震や火事のときにどのような行動をすればよいか学んだり、消防士の仕事を体験させていただいたり、消防車等の車両の工夫を見せてもらったり、消化器を実際に扱ったりしました。

警察署では、町の安全を守る工夫を学びました。警察の人のおかげで、安全に暮らせていることが分かりました。こころぴあでは、昔の道具を見学したり、大昔の石棺のレプリカなどの展示品を見たりしました。教室では学べない体験ができた1日でした。美味しいお弁当もいただき、幸せな気分になりました。ご家族の皆様、ありがとうございました。子どもたち、元気に、楽しく学びました。

丸美屋工場見学(3年生)

3年生は、和水町と南関町の2か所の丸美屋工場に見学に行きました。和水町の工場では豆腐を。南関町の工場では納豆を。材料はどちらも大豆ですが、できあがる食品が違う工場に見学に行きました。3年生は、学校でも大豆を育てています。育てている大豆が、納豆や豆腐の材料であること、作り方、工場で気をつけていることなどを実際に見聞きして、学びました。地域の工場を訪ねて、それぞれの工場で働いている人の様子や工夫等にも気がつくことが出来ました。熱心に対応してくださった丸美屋の職員の方々、ありがとうございました。

なんと、明日は1年生・2年生が見学に行きます。毎日、お世話になります。

聞かせて。君の声を!(4年生 道徳)

今日の道徳では、自然愛護について考えを深めました。送電線の鉄塔に止まり、感電した「おおわし」を治療した医師の考えやおおわしの思っていることを想像し、動物にとっても人間にとっても住みよい暮らし、自然を守ることの大切さと難しさについて考えました。感電して動物病院に連れて行かれたおおわしの思いを交流することで、動物の命を守ること、自然を大切にすることについての意見(感電する鉄塔はこわい、送電された鉄塔だけでなくおおわしが休めるところも作ったがよい、おおわしが住む家(場所)をつくるといい、など)も出てきました。最近、ヒグマについてのニュースが多くあります。事前保護と自然動物との共生の難しさについて考える機会になりました。

こんちゅうの成長(3年生 理科)

9月12日(金)の2時間目の理科の時間に花壇周辺に出て、昆虫を探し、捕まえました。今後、お世話を続けて育てたり、昆虫の体のつくりを調べたりします。

花壇にはたくさんの花が咲いており、黄モンシロチョウやクロアゲハ、ショウリョウバッタ、オンブバッタを捕まえることができました。カナヘビの赤ちゃんも捕まえていて、とても嬉しそうでした。

これから、昆虫の特徴をしらべ、蜘蛛などの節足動物やカニなどの甲殻類、カナヘビやトカゲとの違いを学習します。3年生の理科の大事な学習の第一歩が始まりました。これから理科の知識が広がっていきます。

新しい班(係)決めたよ(3年生)

前期後半になりました。夏休みを一区切りとして、学級の班や係を新しく決めた学年もあります。3年生は、新しいメンバーと班(係)をつくりました。これから一緒に学習したり見学に行ったり学級の仕事をしたりします。仲間としてともに成長してくれるように先生方みんなで応援していますよ。9月からも素敵な学級になるように、みんなでがんばれ!!