学校生活

AM6:30

あたーらしい あーさがきた きぼーおの あさーだ♪

夏休み初日。

先日の地区児童会で、夏休みのラジオ体操と、ボランティア活動などを話し合いました。

先日の地区児童会で、夏休みのラジオ体操と、ボランティア活動などを話し合いました。

この地区は、ラジオ体操の集合場所が、自宅から少し遠いから・・・と、一年生の保護者の方が一緒についてきてくださって。

第2体操までを終えてから、公民館の掃除をして、家に戻りました。

第2体操までを終えてから、公民館の掃除をして、家に戻りました。

また、別の地区は、6時半に一度ラジオ体操を終えて、9時半に学校に集合し、草取りをしました。

早朝、そして暑い中、おつかれさまでした。

朝の光には、特別のホルモンがあり、体の奥の方にある体内時計を整えています。ほんの少~しずつたまる力です。

でも、この時計が乱れると、元に戻すのには、たくさんの時間がかかりますよ。

でも、この時計が乱れると、元に戻すのには、たくさんの時間がかかりますよ。

収穫

咀嚼(そしゃく)すること、飲み込むこと、舌を使うこと、いろんな味を経験すること、おはしのにぎり方、行儀やマナー・・・毎日の給食は、おなかを満腹にするだけではなくて、いろいろなことを、おいしく、たのしみながら、脳とからだに教えてくれています。

7月20日は午前中授業、給食はありませんでした。

(夏休み中も、給食がありません。次の給食は、8月29日です。)

(夏休み中も、給食がありません。次の給食は、8月29日です。)

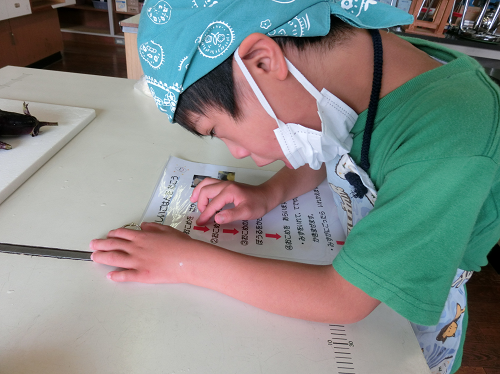

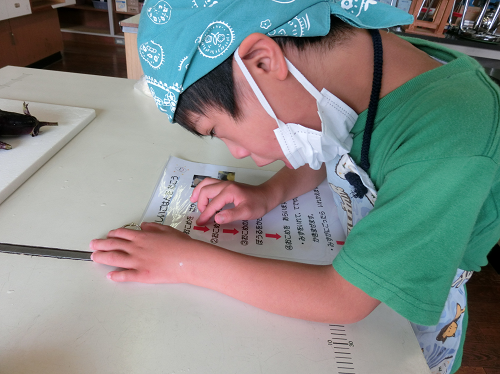

2年生とかがやきさん。育ててきた野菜と(自然の味にこだわる、担任の先生のおうちの高級お肉と)、持ち寄ったごはんで、カレーライスを。それから、野菜サラダを作って食べました。

夏休み前日。

今年、5.6年生が、お誕生日企画をしてくれています。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

そのあと、1年生は畑へ。

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

各教室では第1ステージのふりかえりカードを記入したり、夏休みについてのお話と、宿題が配られたとき「ガガガガーン♪」という小さな声で歌うのが聞こえました・・・(けど、がんばってね!)

帰る前に、全校集会で、校長先生と生徒指導の島田先生から、有意義で安全な夏休みにするために・・・と、お話がありました。

推戴式!?

7月19日午前、市原小学校で、5.6年生の水泳記録会がありました。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

7月20日、学校のプールで、着衣水泳をしました。

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水!水!水!

1年生が、生活科で、「水でっぽう」を作りました。「シャボン玉」もしていました。テーマパークのイベントみたいに、興奮していました!

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

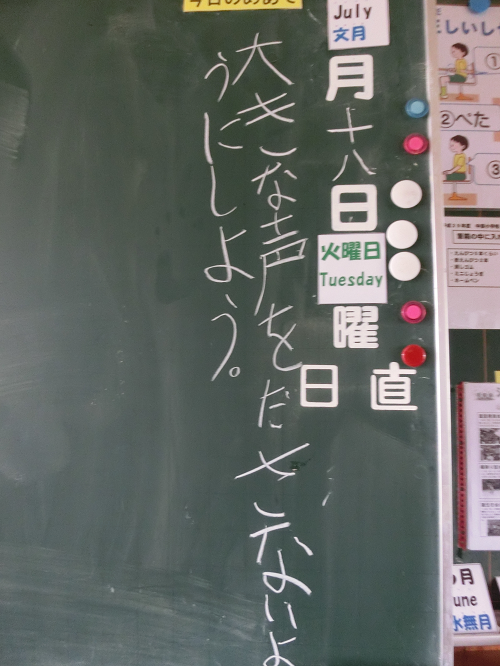

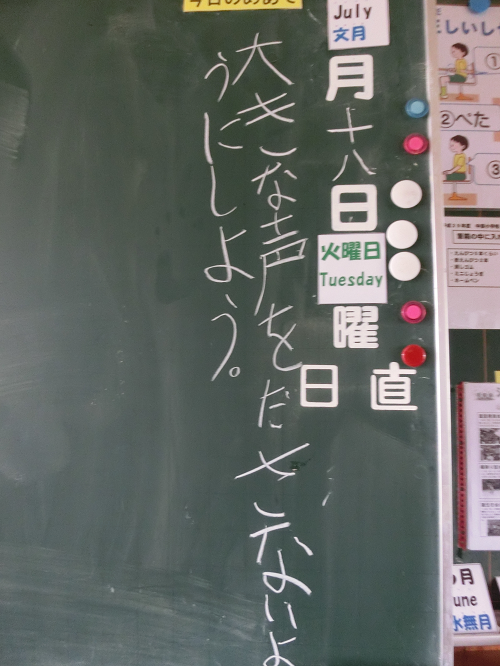

18日の業間、生活集会でした。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

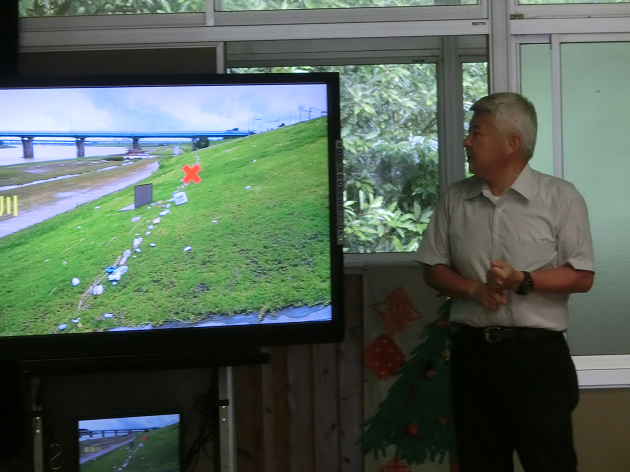

校長先生のお話では、先週、福岡に行ったときに撮った、川付近の写真を見せてくれました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

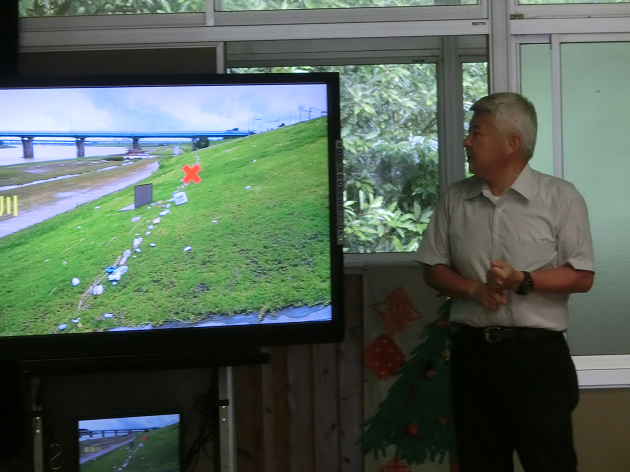

English Friday

3時間目は1・2年生でALTの授業です。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

4時間目は5.6年生です。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

English Fridayがずいぶん定着しました。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

低学年教室では、毎週金曜日は、英語でのあいさつや健康観察、朝の会をしています。

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

昼休み

給食終了13:00から、業間13:30(この日は全校遊び)までの30分間は「昼休み」

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

その1 全校合唱(福山サマの♪生きてる生きてく)の伴奏練習

これまではCD伴奏での練習でしたが、夏休み明けはピアノ伴奏になります。

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

その2 運動会に向けて

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

その2 運動会に向けて

9月9日は中原大運動会。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

校長先生も教頭先生も草刈機(このあたりではビーバーと言います。)で、校庭や畑をきれいにしたり、運動場の整備をしたり・・・夏休み前の、いろんな昼休み。

教育実習生?(その2)

7月12日(水曜)3時間目「社会」

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

今日は、4人目の「先生」が、前時の3人の戦国武将のことをまとめます。

先生「じゃ、まず教科書の、この俳句を見て、それぞれがどんな人物か考えてみてください。えっと、2分ね。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

な、なんと、発表をした子に、その場で「先生」が、それを聞いての『コメント』を付け加えていきます。三人ともに!

ひとりひとりがどんな人物か、発表によってイメージがつながったところで、

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

なかばるの「る」カードをぽんと黒板に貼り、まとめを板書しました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

キックベース大会 終了

11日に開幕したキックベース大会の最終日でした。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

キックベース大会

7月11日(火)給食を時間内に食べてしまおうとはりきっていたのは、業間にキックベース大会があるからだったようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

6月初めのふれあい日曜学校で、1.2年生はキックベースをしましたが、ルールがのみこめず、逆走したりもあり・・・。

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

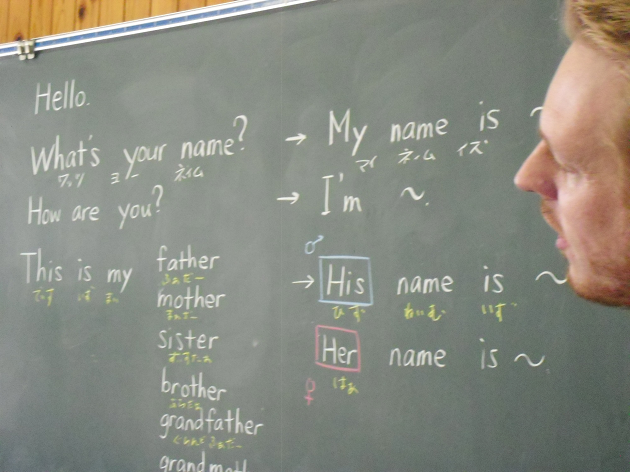

校内童話発表会

7月6日の休校の日、佐渡さんが今年も、格好のよい竹を切って、学校に届けてくださいました。

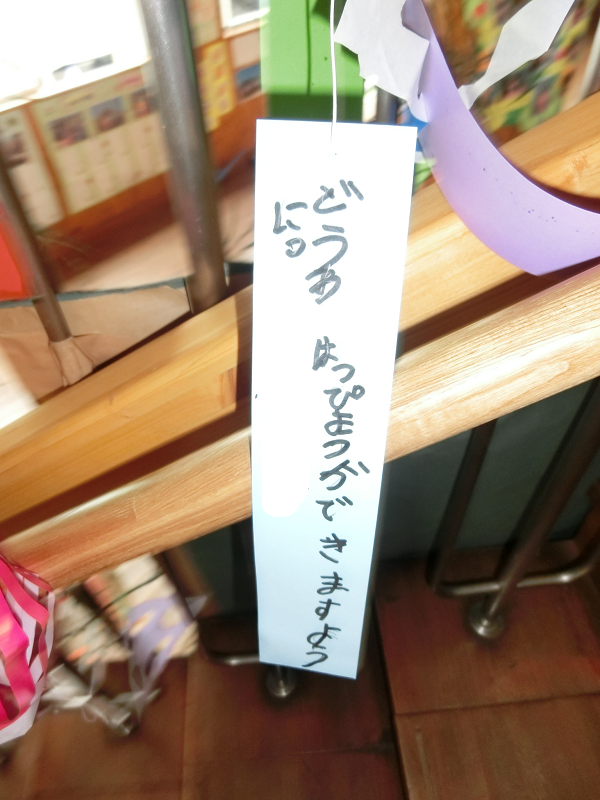

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

そんな中、7月11日(火)2時間目。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

学校から二人、代表が選ばれました。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

教育実習生?

7月10日(月曜日)3時間目「社会」

「織田信長は何をしたのか」

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「織田信長は大阪府などの商業都市で・・・。」

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

今日の社会は、ひとり15分ずつ「先生」になって、「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」のことを教えるのです。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

「ここでちょっと、織田信長の豆知識ですが・・・。」(というのがありました。あるある!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

持ち時間15分のタイマーがなり、「ああ・・・」と、予定していたことが終わらなかった顔、もうちょっとやってみたかった顔、時間はきたけどここまで言っておきたいから!と早口で言う顔。

「子どもが授業をする」

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

次回の社会(水曜日の3時間目)は、次の授業者が、今日の3人の授業をまとめます。

情熱大陸ライブ2017

業間の全校音楽は、全校合奏と全校合唱の練習でした。

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい! (あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに! 7月10日

国語「おおきなかぶ」

国語「おおきなかぶ」普段、静かに授業をしている1年教室から、今日は何やらいつもとちがう声が聞こえてきます。

なかばる学習の「か」

まずは、「おおきなかぶ」をぬくときの気持ちを、それぞれの立場になって考え、吹き出しに書き込んでみます。

「つかれるけど、がんばるでちゅう。」なんて、ねずみにも、なりきっていますよ!

「おおきなかぶ」は、ナレーターを入れて7人。中原小の1年生は7人。

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

うんとこしょ!どっこいしょ!

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

7月7日(金)

○救急法講習

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

○授業参観

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

7月5日の大雨、翌日の休校。不安定な天気の予報で、心配されていましたが、7日の金曜日、授業参観などすべて、予定通り行うことができました。

ご参加、ありがとうございました。

ご参加、ありがとうございました。

中原でも、床上・床下への浸水や、田んぼや畑、道路など、被害がありました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

7月5日(水)

自称ネコ年(?)生まれの1年担任と、(本当はそうじゃないけど)「イノシシ年でしょ!」と子どもから言われる2年担任の、低学年のところでは、「十二支のはじまり」を読んでくださいました。

イラストのかわいい、新しいキレイな本でした。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

3~6年生は「世界で一番貧しい大統領のスピーチ」でした。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

Q明日も、きたくなる所は?

「芦北!」

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

集団宿泊学習

7月2日~4日に、南小国町連合小学校で、集団宿泊教室へ行きました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

その後、お弁当を食べて、環境センターで、水環境の学習をしました。

「おかえり!」

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。学校に戻って先生方の顔を見て、またほ~っとしました。

そして、今日のお勉強を終えて、玄関に降りてきた子どもたちが「おかえり!」と。

と~ってもうれしい瞬間でした。

(中原小の職員室の、伝統的にステキなところなのですが)自習担当や、全部の先生方が、担任の先生がいない間のことを、いっぱい話してくれます。

どうもありがとうございました。

そして、こんな写真も!

普段、掃除をとてもがんばってくれている5年生がいない間も、「こんなに頑張っていましたよ!」と。

実り

6月29日

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、きょう、うめをとりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

(梅は、みんなであらってしょうゆ漬けにしています。)