2021年9月の記事一覧

早寝 早起き 朝ご飯

夜更かしせず早めに寝る。その分、早めに起きて朝ご飯をしっかり食べる。この「早寝、早起き、朝ご飯」の国民運動は、平成18年から文部科学省が中心となって全国で展開されています。

熊本大学大学院医学薬学研究部発達小児科の上土井貴子(じょうどい たかこ)医師によると、人が、人として生活する上で最も大切なものは、「安心・安定という脳」だそうです。

人は、成長の過程で「感情(本能)」→「情動(喜びや悲しみ、驚きなどの人間としての感情)」→「情操(社会的価値を持つ複雑な感情)」といった「脳」の発達段階をたどるわけですが、その際に必要不可欠なのが、脳が「安定している」ということ。つまり、脳は安心や安定を感じていないと正常な発達をしない。「キレる」といった現象の大きな原因は、成長段階における脳の不安定感にあり、小学生までの時期に十分な脳の形成ができていないことに起因するということです。

では、どうしたら「安心・安定という脳」をつくれるのか? どうやったら脳を正常な情操域まで発達させることができるのか? 上土井先生が提唱される「是が非でも必要なもの」は、次の2点。

①「抱き上げる」「さわる」「言葉をかける」「誉める」「認める」という、親や周囲の愛着

②安心のホルモン「セロトニン」

セロトニンは「癒し」の神経伝達物質で、このホルモンが脳内で分泌されると平常心・安心感・満足感という感情が促進され、「がんばるときに、がんばれる力」や「失敗しても立て直す力」を生み出すそうです。そして、セロトニンを分泌させるのに必要なものは、次の2つ。

①よい睡眠(午後8時~午前6時) ②バナナや乳製品といった食品

午後10時~午前2時の間に「脳を休め疲れを取るホルモン」が、逆に午前6時には「活動するホルモン」が脳から分泌されるそうです。それらのホルモンが規則正しく分泌されることで、セロトニンの分泌が促される。また、目の裏に「起きる脳」があり、朝陽の光(約3万ルクス)が直接「起きる脳」に作用して「活動するホルモン」の分泌を促す。逆に夕陽の光は「休める光」で、「脳を休め疲れを取るホルモン」の分泌を促す。つまり「光」がホルモンの分泌に大きく影響するから、寝る前のゲームやメールの光は強すぎて脳を起こそうとするし、朝にカーテンが閉まっていて朝陽を遮断してしまうと、なかなか脳を起こすホルモンが出にくいというような悪影響を及ぼしてしまうわけです。それから、バナナや乳製品には、セロトニンがたくさん含まれており吸収も早いので、特に朝食に摂取するのが有効であるとも聞きました。

子どもの身体的・精神的な発育・成長に、睡眠や食事は多大な影響を与えることは周知のこと。睡眠時間や排便、朝食は、子どもの体調や学力、精神状態と密接な関係があります。「寝る子は育つ」だけでなく、「寝る子は落ち着く」「寝る子は学力も伸びる」ということです。

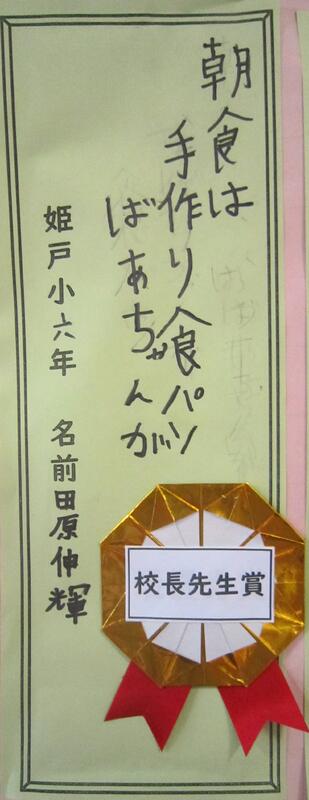

以下に紹介する標語は、6年生の田原伸輝(たばらしんき)さんの作品です。1学期に給食委員会が行った「朝ご飯って大事だね! 朝食標語」の募集で、見事「校長先生賞」に輝きました。おばあちゃん手作りのふわふわホクホク食パンを、美味しそうに頬張る伸輝さんの可愛い頬っぺが想像できます。心温まる素晴らしい作品ですね。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

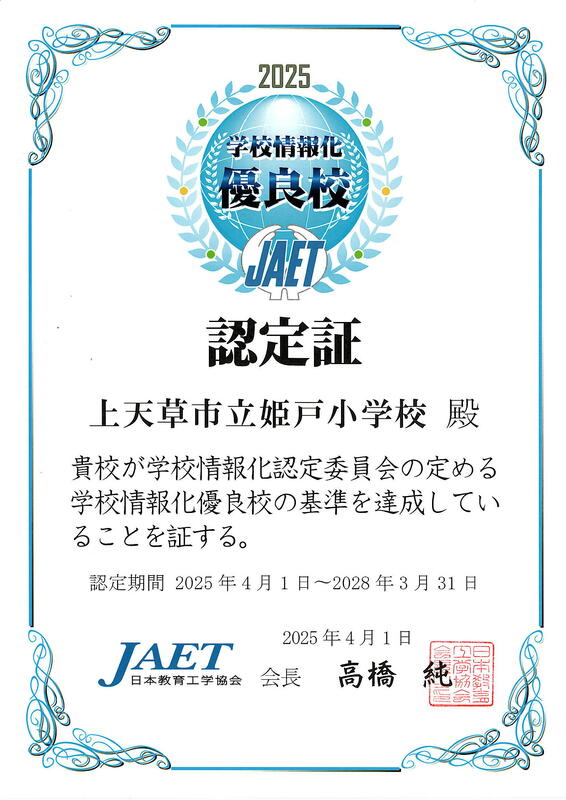

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)