学校生活

運動会に向けて高学年の決意!~その2~

今日は、台風一過、穏やかな天気になりました。校庭では、再び応援団の声が響いています。体育館からは、ハイヤの音楽や鼓笛の演奏が聞こえてきます。本渡南小の運動会は今年も秋の開催です。新型コロナと天気が心配ですが、当日はみんなの思いがきっと天に通じて、必ず晴れると信じています!

さて、今回も、運動会に懸ける高学年の思いが、学級通信の担任の言葉から伝わってきましたので紹介したいと思います。

【学級通信から抜粋】

~優勝目指して最後まで 一生懸命協力し合い みんな活躍できる運動会~

これが、クラスで決めた運動会の目標です。子供たちが自分たちで決めた目標だからこそ、達成できるように最後まで一生懸命頑張って欲しいと思います。先日、昼休みに応援団が円になって応援歌の振り付けを考えていました。

応援団の姿を見ながらサポーターチームは、ボンボン作りをしています。笑い合いながら、意見を出し合いながらする姿は、まさに協力し合う姿でした。応援団チームもサポーターチームも全力で頑張ってます!!

男女仲良く、みんなで応援合戦の振り付けを考えている様子は、とても微笑ましく感じます。6年生にとっては、最後の運動会です。今週から、本格的に練習が始まりました。自主的に動く6年生の姿がとても印象的です。今年もまた、自分たちで創り上げる最高の運動会にしてくれるでしょう!6年生のリーダーシップに期待しています! 校長より

運動会に向けて高学年の決意!~4回シリーズの1回目~

本日は、残念ながら台風接近による臨時休校でした。また、明日から充実した2学期を過ごしていきたいと思います。学校では、運動会に向けた練習が始まっています。今年も、赤・青・黄色の3つの団に分かれて、高学年リーダーを中心に練習に励んでいます。

そのような中、学級通信を通して、高学年らしい素敵な姿に触れることができましたので紹介したいと思います。今回は、5年生の通信から抜粋です。

(5年生の学級通信から)

先日、運動会の係を決めました。その際、応援団を決める時間がありました。応援団になると運動会の本番まで、朝昼夕と練習を行い、自分の自由な時間が少なくなります。さらに、団の中心として指示を出してみんなを引っ張ったり、6年生を支えたりと、大きな責任も伴います。なので、応援団への立候補は、大きな「挑戦」とも言えます。しかし今回、クラスの中の半数以上の子供たちが応援団に立候補してくれました。多くの人が立候補したということは、応援団になれない人が出てくるのが現実です。

応援団に惜しくもなれず、悔しくて涙を流している子がいました。その子の、運動会に懸ける思いが、言葉が無くても伝わってきました。その子はきっと、別の立場でクラスや団を支えてくれるだろうし、その力があると思います。また、応援団になった人の名前を呼んでいくときに、何も言っていないのに大きな拍手が起きていました。「みんなで頑張っていこう。」という意思表示のように思えました。当たり前のようで、中々できないことだと思います。

一人一人できることを実践し、みんなで一つのものを作り上げて初めて「集団」になり、個々の成長に繋がって初めて、運動会は意義あるものになるでしょう。運動会に限らず、行事はどうせやるならみんなが成長できる機会にしたいと思っています。5年生全員が、 自分の役割を自覚し、責任を果たしてくれることを願っています。そして何より、運動会に限らず、日々の生活で楽しむ心と笑顔を忘れない、子ども達にとってハッピーな2学期になることを願っています。

5年生の「心の成長」を感じます。何事にも前向きに、挑戦しようとする姿が頼もしいです。たとえ、自分が応援団員に選ばれなくても、自分の心に折り合いをつけて、また、チームのために自分にできることを考え、行動しようとしています。自分は選ばれなかった状況で、選ばれた友達に拍手でエールを送るなんて、なかなかできないことです。そんな素敵な姿を見せる子供たちを、私は誇りに思います。きっと、今年の運動会も成功することでしょう。運動会を通して子供たちのさらなる成長が楽しみです!頑張れ!5年生!! 校長より

全学級で「揃える取組」実施中!

2学期スタートにあたり、「支持的風土のある学級づくり」と「揃える取組」を全学級で行っています。特に、今週頑張っていることは、「靴のかかと揃え」「トイレのスリッパ並べ」「雑巾がけ」です。南小では、この「揃える取組」が、学級づくりとともに全ての教育活動の基盤だと考えています。

昨日、今日と低学年棟ですばらしい光景を見ました。

なんと「靴箱の靴のかかと」と「トイレのスリッパ」がきちんと並んでいるではありませんか。2日連続できちんとできていて、すばらしいと思いました。(勿論、できていないところもありますが・・・)

きっと、各学級でルールが示され、子供たち一人一人が頑張ってくれている結果だと思いました。

またある日は、中学年棟の靴箱で自ら進んで学級の靴箱をチェックして、みんなの靴のかかとを整えていた子供を見かけました。

学級での当番活動だったのかもしれませんが、学級のために自ら動くこんな子供がいるから、常に靴箱は、整っているのだと思いました。

南小には、こんな子供たちがたくさんいます。自分のものだけでなく、友達のもの、学校のものまで進んで片付けてくれる子供がたくさんいます。「当たり前のことが当たり前にできる」ことは、なかなか難しいことですが、少しずつできるようになってきています。高学年が率先してやってくれています。

2学期を通して「揃える取組」を続けていき、それが習慣になればと思います。教師も一緒になって頑張っていきます。ご家庭でも「揃える取組」を実践していただければ、なお、ありがたいです。

4年生が、ハイヤの練習始めました!

今年の南小の運動会は、9月25日(日)です。今年も、4年生がハイヤに挑戦します。今日が、地域の先生にお願いしての初練習でした。

今年も、天草南風凜風会の山田忠男先生と石井美恵先生にご指導いただきます。最初に、動画を見せてもらい、みんなでハイヤ踊りのイメージを持つことにしました。

ハイヤの踊りは、およそ8つの動きが基本で、その繰り返しで構成されています。みんな真剣に動画を観て覚えようとしていました。

手先まで集中して、大きな動きで踊ることを意識しました。先生から「間違っても大丈夫、笑顔で踊りましょう」と言っていただき、安心して練習ができていました。今日は、出だしの4つの動きの練習でした。

暑い日が続きますが、これから約4週間頑張って練習を続けます。指導してくださる先生方には本当に感謝しています。さらに当日は、生演奏もしてくださいます。ありがたいことです。それに応えながら気持ちを込めて踊ります。そして、たくさんの方々に感動を与えることができたらと思います。本番での4年生の姿に、乞うご期待を!

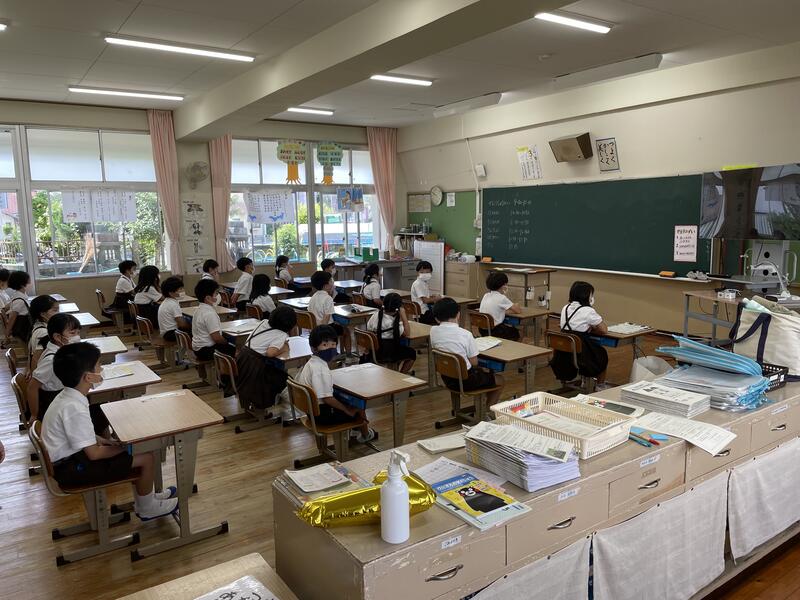

2学期がスタート!

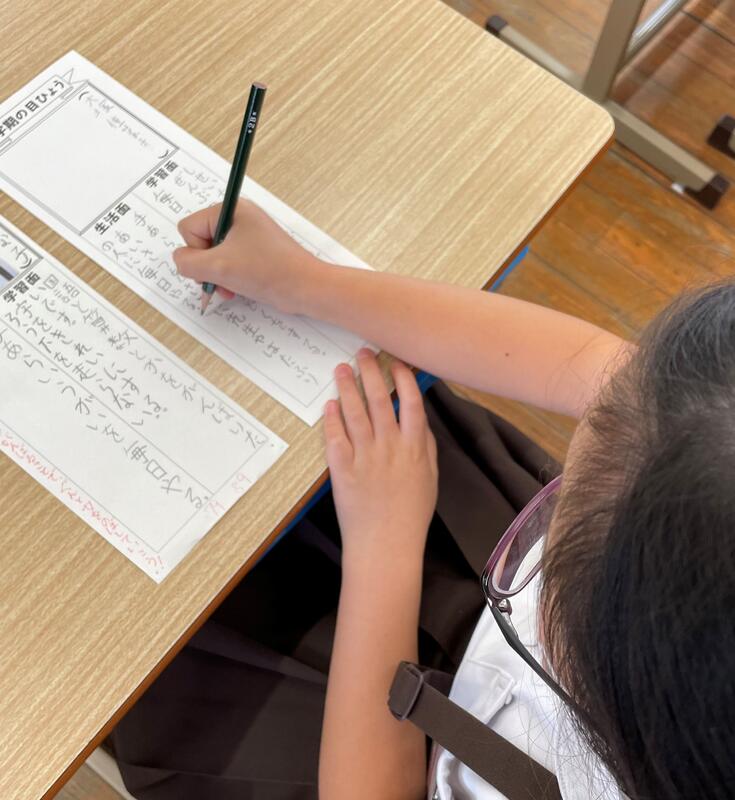

本日(29日)2学期の始業式を行いました。今回も、放送による始業式となりました。始めに、3つの学年から、代表児童が「2学期の目標」について発表しました。夏休みの思い出とともに、2学期頑張ることを堂々と発表できました。その後、校長の話のあと、運営委員会の6年生が、全校児童にビデオメッセージを伝えました。

南小のよいところ、もう少し頑張ること、そして、この南小をもっといい学校にしていくには何をすればよいかを考え、これから児童会として取り組んでいきたいことを提案してくれました。

どの学級も真剣に耳を傾けていました。時には頷きながら、最後には拍手する子供たちもいました。運営委員会からの提案を受け、これからの南っ子の行動が楽しみです。

その後、各学級で「個人の2学期の目標」を決め、カードに記入していました。みんな「どんな力をつけたいのか」「どんなことができるようになりたいのか」それぞれがしっかりと考え、目標を設定していました。明日から、目標に向かって、一日一日を大切にしながら頑張ってほしいと思います。

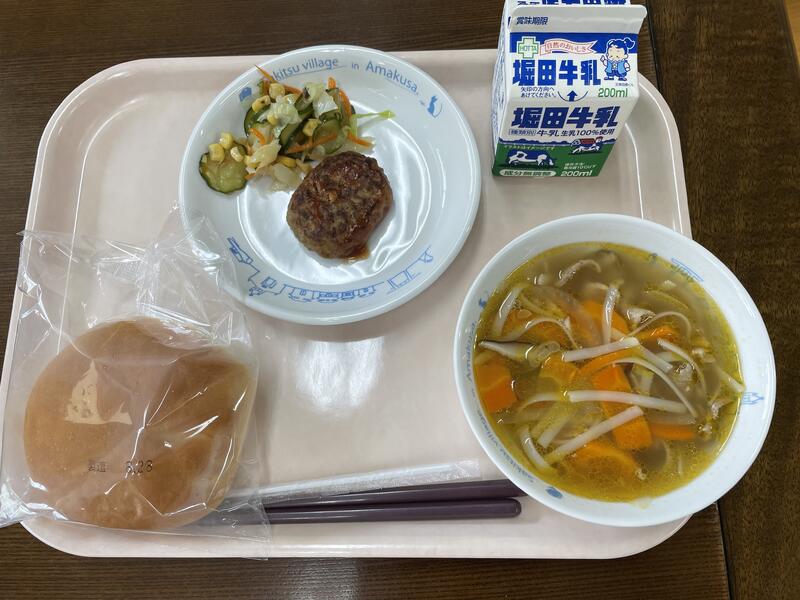

今日の給食は、「天草宝島デー」ということで、天草産のキュウリを使った「シモンサラダ」が献立に登場しました。とても美味しくいただきました。

ただ、新型コロナウイルス感染予防のため、2学期も無言給食を行っています。ルールを守ってみんな静かに食べることができました。もうしばらくは、続けていきたいと考えています。

明日から、本格的に授業が始まります。今夜は早く寝て、明日また元気に登校して来てほしいです。待ってます!

来週から2学期が始まります!!

29日(月)から、天草市の全小中学校で2学期が始まります。新型コロナウイルス感染の心配は続きますが、1学期同様、感染防止対策をしっかりとって学習活動を充実していきたいと思います。

22日の登校日から1週間がたちますが南っ子のみなさん、生活リズムは整ってきたでしょうか。学校が始まると、また早起きして登校しなければなりません。この土日は、お家の人にも協力してもらいながら「早寝、早起き、朝ご飯」リズムを取り戻してほしいと思います。

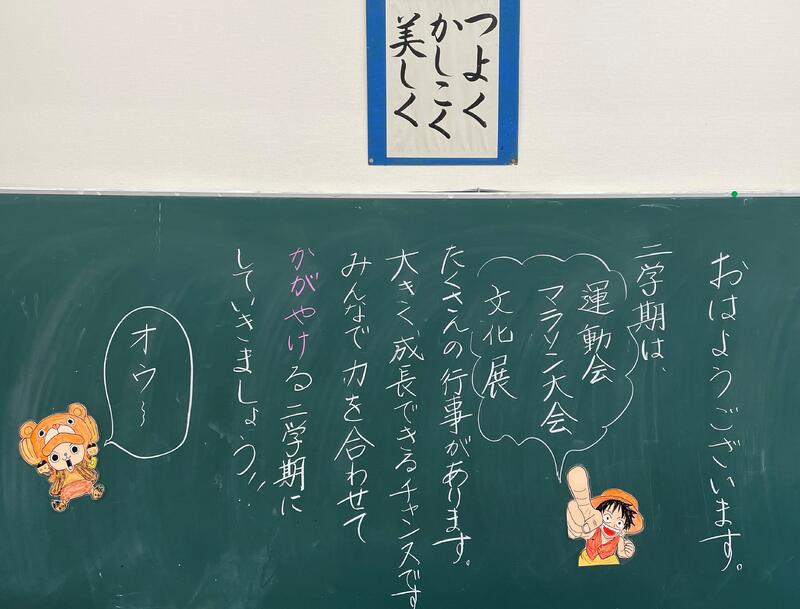

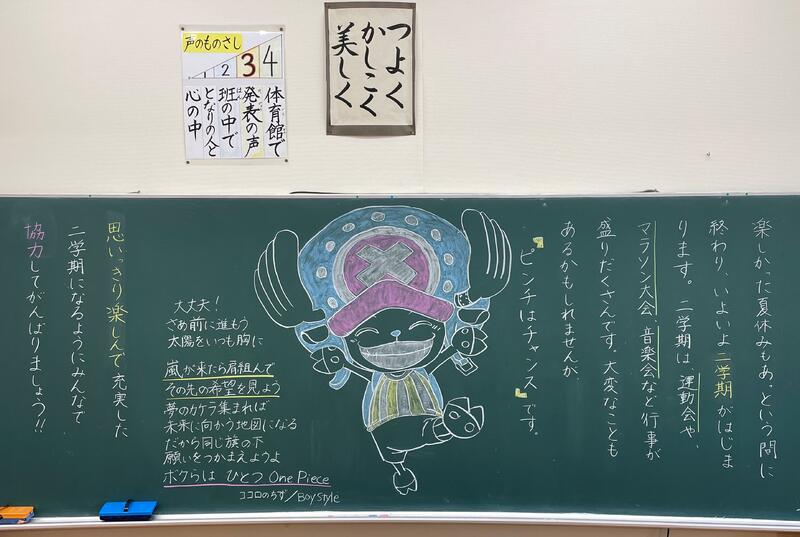

ある教室の黒板には、2学期のスタートにあたり、担任の先生から子供たちへ、次のようなメッセージが書かれてありました。それを読んで、心が温かくなりましたので紹介します。

南小では、先生たちも2学期よいスタートができるよう、しっかり準備をしています。温かい雰囲気の学級で充実した学習となるよう授業の準備に張り切っています。何か心配なことがあったら何でも相談にのりますから、安心して登校してくださいね。29日、待ってます!

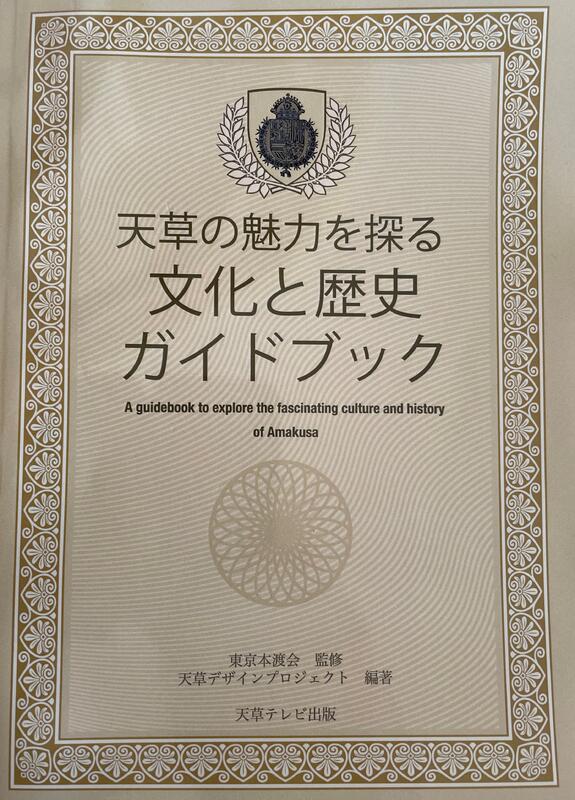

「天草の魅力を探る 文化と歴史ガイドブック」を寄贈いただく”!

夏休み期間中に「天草の魅力を探る 文化と歴史ガイドブック」を寄贈していただきました。

この本は、天草市本渡町の地域おこしグループ「天草デザインプロジェクト」の方々が地元の文化と歴史を若い人たちに学んでもらおうと作製されたものです。

これを、東京本渡会名誉会長の新 日出雄様から10冊も贈呈していただきました。早速、2学期より図書室や学級文庫に設置し、たくさんの子供たちに読んでもらおうと考えています。

本書の特色として、全文、漢字にルビがふってあり子供たちが読みやすくしてあります。各ページにQRコードが掲載されていて、記事の内容と関連のある動画や地図等が検索でき、ICTを活用した学びができるようになっていました。

天草の魅力とは何かを紐解き、子供たちが興味を持って読み深めていくことが期待される本だと感じました。寄贈いただき、心より感謝申し上げます。

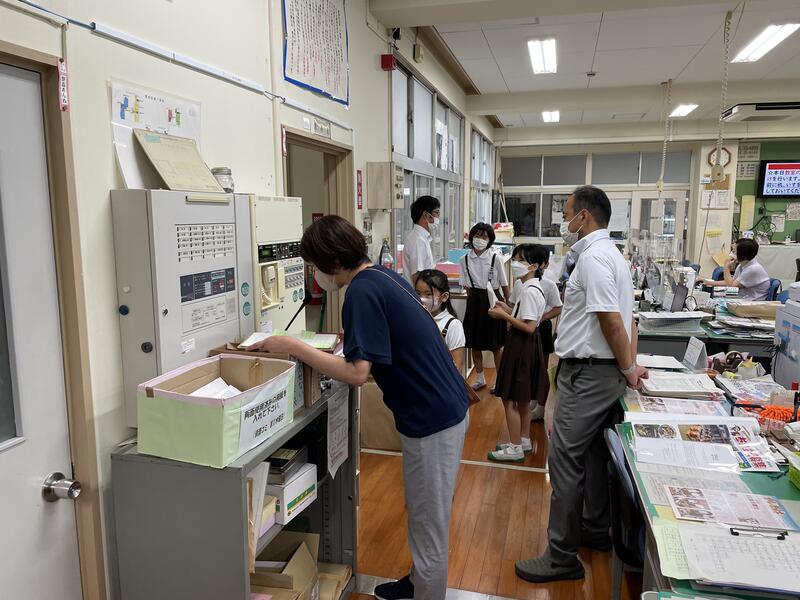

本日(22日)登校日!

2学期始業式まで残り1週間となった今日、登校日を実施しました。久しぶりに登校する子供たちの姿を見ることができました。ただ、欠席は約60人もいて、新型コロナ感染拡大に対する不安もあるようです。

全校集会を行いましたが、放送による集会でした。

その後、学級活動を行い、これまでの夏休みを振り返るとともに、残り1週間で生活リズムを取り戻し、2学期に備えていくことをみんなで確認しました。

また、今回は特別に、給食も実施しました。

これは、新しい本渡給食センターの完成にともない試行的に行われたものです。本校でも受け入れの練習を2回行っています。ちなみに、今日の献立は、「ご飯、牛乳、かき玉汁、鯛のマヨネーズ焼き、ちくわの和え物」でした。

子供たちは、無言給食ではありましたが、美味しくいただいたようです。

*全校集会(放送)で、子供たちに話した内容を「☆校長通信☆」に掲載していますので、ご覧ください。

卒業式に向けて、サクラソウの種まき!

夏休み(7月26日)にサクラソウの種を蒔きました。このサクラソウの種蒔きは、来年3月の卒業式に向けてのことです。毎年、11月に6年生がサクラソウの苗をプランターに移植して、卒業式まで育てる取組をしています。

この種も、昨年6年生が育てたサクラソウから採った種なのです。そうやって、今年が4年目となります。

3週間もするとかわいらしい芽がでてきます。間引きをしながら育てていき、9月になったらポットに移植して苗作りを行う計画です。暑さが厳しいとせっかく芽がでても枯れてしまします。今が、一番気をつかいます。

今年も大きく育ってほしいです。

22日(月)は登校日!

夏休みも残り2週間足らずとなりました。新型コロナウイルス感染拡大への不安は続いていますが、現在のところ、大きな事故の報告もなく、南っ子は、みんな元気に毎日を過ごしているようです。

今後の感染状況次第ではありますが、現時点(本日17日)では、登校日は予定通りに実施します。夏休みに完成した「新しい本渡給食センター」から提供される「試食」も無言給食で行う予定です。なお、登校時には、これまで同様、朝からの健康観察、検温等していただき、元気に登校してほしいと思います。

今週から基本的に、「南小ホームページ」を毎日更新していきますので、お楽しみに!!

【掲載予定】

・卒業式に向けて、サクラソウの種まき

・全国学力・学習状況調査結果

・南っ子のキラリ!

・「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブックの寄贈」

・新本渡給食センターからの給食(試食)等

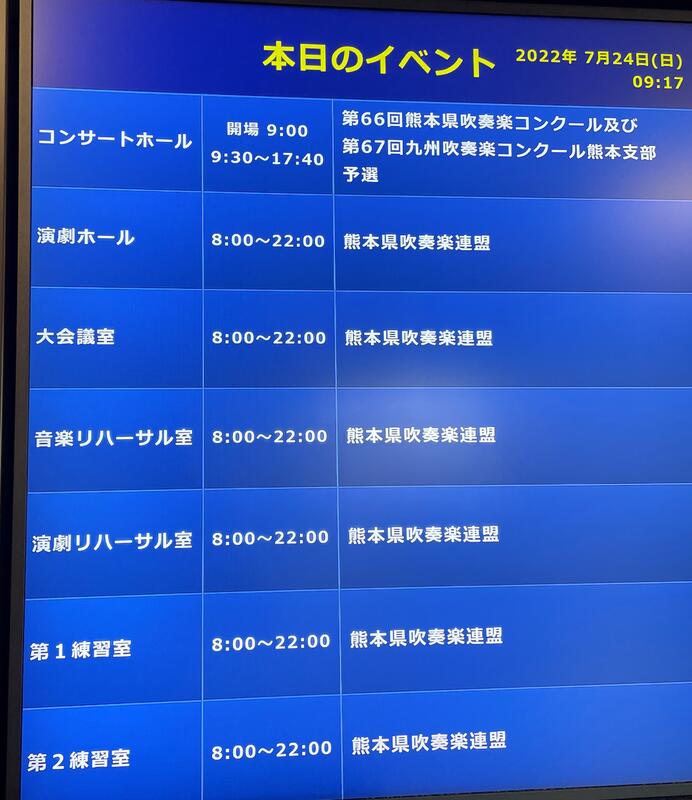

県吹奏楽コンクール銀賞!この経験を次に生かす!

7月24日、熊本市の県立劇場で開催されたコンクールで、われらが本渡南小吹奏楽部は、銀賞を受賞しました。新型コロナの影響で今年度も、開催が心配されましたが何とか開催され本当によかったと思いました。ただ、子供たちにとっては、感染拡大防止策のため、練習が思うようにできず、パート練習中心で、全体で音を重ねることも難しく、苦しい時期を過ごしてきました。

それでも、できるところから練習を続け、なんとかこの日を迎えることができました。県立劇場という大舞台で演奏をするのは、4年生にとっては初めての経験であり、そこは、6年生を中心に先輩たちがリードして本番に臨みました。現時点で持っている力は、十分出し切ったと思います。後日、審査をしていただいた先生方からも、よかった点をたくさん挙げて、ほめていただきました。会場で聴いていた私も、南っ子の頑張りに心から感動しました。

今回の経験で、課題(これから頑張ること)も明確になったと思います。助言もたくさんいただきました。金賞を逃がし、悔しい気持ちでいる部員もいるかもしれません。でも、「ピンチはチャンス」です。この悔しさをバネにもっともっと練習して、さらに成長してほしいと思います。

最後に、南小吹奏楽部を応援してくださる皆様、OB、OGの皆様、秋の大会では、さらに成長した姿(演奏)をお見せできるよう努力してまいりますので、どうか、これからも応援よろしくお願いします。

小体連水泳記録会開催!

夏休みに入ってすぐの7月22日に、本渡南小学校のプールで開催されました。参加児童を6年生のみとし、無観客での実施となりました。大会運営も、なるべく密を避けるよう、種目を前半と後半に分けて泳ぐことになりました。

子供たちはこれまでの体育の時間で練習をしてきた成果を発揮し、自己記録の更新を目指し、一生懸命泳いでいました。北小の子供たちと競い合うことも刺激となり、よい経験となったようです。

開閉会式もなく、少し寂しい気もしましたが、子供たちの安全を確保するためには仕方のないことだと感じました。

5年生は、北小学校会場で実施されました。この大会で出した記録は公認記録となりますので、後日、参加児童には記録証が送られます。

↑ 出発前の5年生

↓ 先生たちも役員お疲れままでした。

来年度は、通常通りの大会になることを願いたいと思います。

熊本県吹奏楽コンクールまで、あと3日!

夏休みも返上して、本渡南小吹奏楽部(本校で唯一の部活動)が、猛練習をしています。今月24日に熊本市の県劇ホールで開催される「熊本県吹奏楽コンクール」出場に向けての練習です。

4年生以上で楽団を組んで出場します。

今年度も、新型コロナウイルス感染拡大の不安もある中、何とか実施されるようですが、これまで思うような練習もできず、子供たちも苦労の連続であったと思います。それでも、何とか、まとまりのある演奏ができるようになってきています。

本番まであと2日となりました。6年生を中心にパート練習や全体練習に一生懸命取り組んでいる子供たちにエールを送ります。顧問の先生や保護者の方々、さらには外部指導者の支援を受けながら、ラストスパートです。卒業生もかけつけてくれています。本当にありがたいです。

この努力が、きっと実りますよう、みんなで応援したいと思います。頑張れ!南小吹奏楽部!!

明日の水泳記録会に向けて!

夏休みの初日(7月21日)、5,6年生が明日実施される小体連水泳記録会に向けて最後の練習を行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、今年度は、5年生が本渡北小学校会場、6年生が本渡南小学校会場に分かれて開催されることになりました。今年度も無観客の中、プログラムも前半と後半に分けて、密を避けながら実施されます。

子供たちは、これまで、体育の授業を中心に限られた時間の中で練習を重ねてきました。6年生にとっては、昨年度がコロナの影響で中止されていましたので、今回が初めての記録会参加となります。

代表児童によるリレーも最後の種目で行われます。5年生も6年生も、自己最高記録をねらって泳いでほしいです。

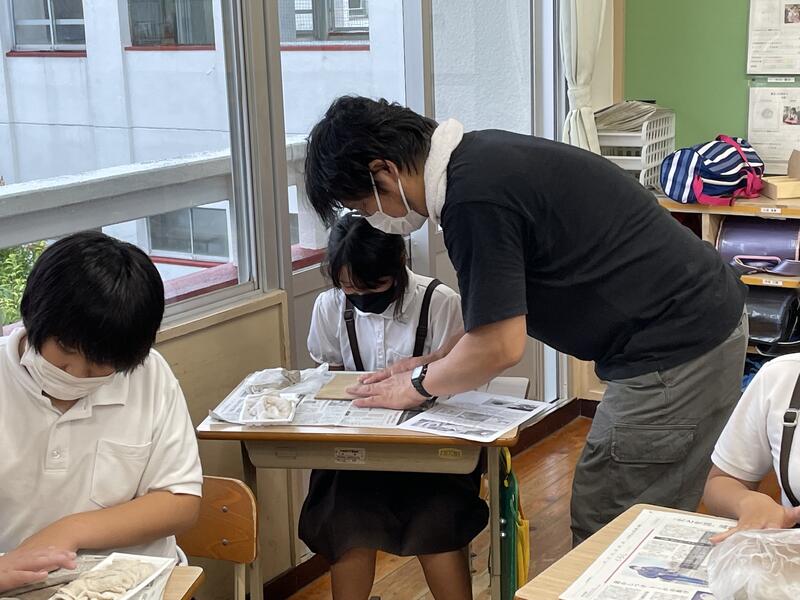

ゲストティーチャーを迎えて!(7月の授業から)

子供作陶体験!(6年生)

先週(7月15日)、地域の先生方にご協力いただき、6年生が作陶体験に挑戦しました。

先生は、昨年同様、陶芸家の「水の平焼き」の岡部さんでした。

粘土を紐状にして重ねて形を造っていきました。どの作品も個性的で、とてもよい仕上がりでした。

次回の絵付けが楽しみです。その時期がきましたら、また、紹介します。

楽しい、楽しい鍵盤ハーモニカ♪♪(1年生)

1年生の音楽の時間に鍵盤ハーモニカの講師として水田様をお招きしました。

この授業は、毎年、1年生を対象に実施されているものです。

それぞれのクラスで、鍵盤ハーモニカの基本的な使い方(運指、息の吹き方)などを指導していただきました。子どもたちが知っている曲に合わせてテンポよく指導が行われていました。

子どもたちは、自然と一緒に歌ったり、体を動かしたりするなど、楽しく学習ができていました。

今日教えていただいたことをこれから音楽の時間に意識して、練習に取り組むと上手に演奏できるようになると思います。子どもたちの今後の成長が楽しみです!!

1学期が終了しました!(7月20日)

新型コロナの感染拡大防止対策として、終業式を校内放送を使って行いました。

式の前に、1学期をもって転出する2名の子供たちの紹介をし、お別れの言葉を言ってもらいました。

新しい学校でも頑張ってほしいです。その後、式が始まり代表で3人の児童が「1学期の反省」を発表してくれました。

その「校長の話」がありましたが、その内容は☆校長通信☆の欄に掲載していますので、ご覧ください。

その後、夏休みの暮らし方について、2人の先生からプレゼンを使って話がありました。子供たちは、各教室のスクリーンに映し出された画像を見ながら、話を聴きました。

式が終わり、学級活動で通知表が渡されました。

1学期 読書チャンピオンの紹介!

毎年、学期ごとに読書をがんばった個人と学級に校長賞を贈っています。

個人の部チャンピオンは、1年生の大平しおりさん(43さつ)でした。

ちなみに、2位は6年1組、3位は2年3組でした。おめでとうございます。

学校全体でも年々、読書量が増え続けています。とてもよい傾向だと思います。図書委員会も自主的な活動を行い、本を読みたくなる環境をつくっています。まとめて貸し出し2冊券、3冊券を発行して、南っ子が図書室で本を借りる機会を増やしています。担任の先生も、図書室で、調べ学習を意図的に設定するなどの工夫も見られます。

表彰は、2学期も行います。夏休みも含めて、これからも積極的に読書に取り組んでほしいです。

天草宝島デー給食「マグロ」と「とうがん」

7月8日は、天草宝島デー「マグロ」を使った給食でした。この日の献立を紹介します。

かぼちゃのそぼろ煮、マグロカツ、ごま酢和あえ、ご飯、牛乳

マグロカツのマグロは天草の海で捕れた若いマグロを使っています。カツオのような味わいです。

マグロにはDHA という栄養が含まれ、記憶力もよくなります。みんなで美味しくいただきました。

さらに7月11日は、天草宝島デー「とうがん」を使った給食でした!この日の献立を紹介します。

夏ののっぺい汁、いわし生姜煮、ひじきの和え物、ご飯、牛乳

夏 野菜がたくさん入った夏のっぺい汁には天草の冬瓜が入っています。とうがんは漢字では「冬の瓜」と書きますが、旬は夏です。煮ると柔らかくなり、味も染みやすく、とろっとした食感になります。子供たちは、この天草宝島デーを楽しみしているようす。

第3回目は、明日(7月15日)に「オクラ」を使った給食が提供される予定です。

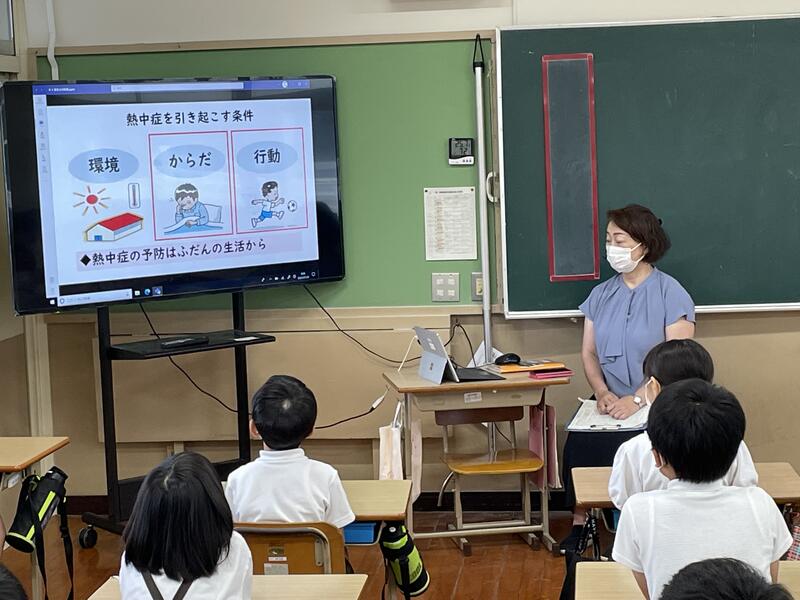

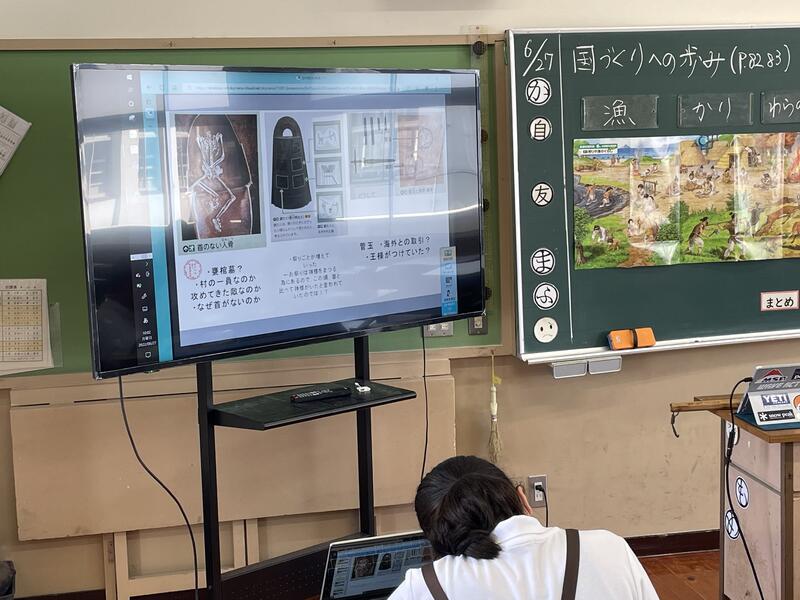

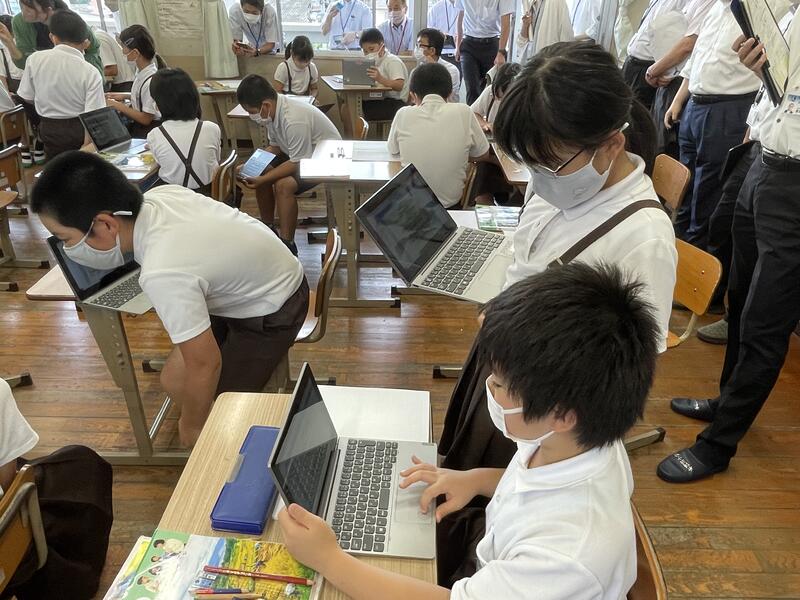

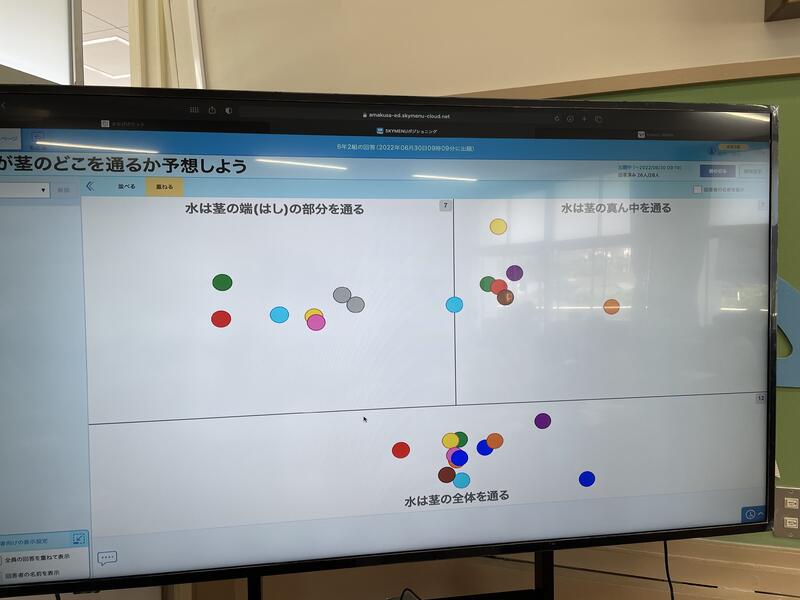

ICTを活用した授業づくり!

今年度は、全学級でICTを活用した授業づくりを進めています。

子供たちは、タブレットを駆使し、教師とともに創り上げる新しい学びにわくわくしています。新しい時代の中で生きる子供たちにとって、この新しい学びのスタイルは必修だと思います。

南っ子のキラリ! あいさつ編

今週の学級通信の中から、南っ子のキラリを見つけましたので紹介します。

(4年生の学級通信から抜粋)

人を笑顔にするあいさつ

改めてあいさつのよさを感じる出来事がありました。どちらも4年生の子どものことです。

朝の出勤時、正門前の信号機が青になるのを待っていました。その前を、数名の南っ子が横断していきました。その中の一人が、帽子を取り、両方向に深々とお辞儀をして感謝の気持ちを表現してくれました。とても清々しい気持ちになりました。あのようなお辞儀をされたら、きっと誰もが「待ってよかった。」と思うに違いありません。

別日のことです。出勤し、職員玄関から校舎内へ入ろうとしたとき、「先生」と呼ぶ声がしました。ふり返ると、ある子が「おはようございます。」と言い、手を振りながらぺこりと礼をしてくれました。その様子を見て、「今日も1日、がんばろう!」という気持ちになりました。

あいさつは人を笑顔にするとよく聞きますが、本当にそのとおりだと思いました。

2人のよさを自分に取り入れてほしいと思い、この話をクラスでしました。すると、自然と拍手が起こりました。誰かをほめると、いつも温かい拍手が起こります。給食の放送で、隣の組の子どもたちの名前が紹介されたときも、同様です。4年生の子どもたちのことが誇らしく思える瞬間の一つです。

(校長より)

あいさつがとても上手な4年生です。学級の温かさも感じることができ、すばらしい4年生です。毎朝校門で、元気のよいあいさつしてもらい、私も爽やかな気分になります。4年生以外にも、あいさつができる人がたくさんいます。

日頃、子どもたちには、先生にあいさつできるだけでは、あいさつ名人とは言えないと言ってます。お家の人や友だち、地域の方々へのあいさつが上手にできてはじめて「名人だよ」と伝えています。

「なぜ、あいさつするのか」「あいさつすることのよさ」「どんなあいさつの仕方があるのか」等、この通信にあるような例を子供たちに示しながら、これからも根気強く「あいさつ運動」に努めていきたいと思います。

保護者の皆様、家庭内でもあいさつの習慣化をお願いいたします。地域の皆様、校区で南っ子があいさつしたときは、あいさつを返していただけると嬉しいです。学校でもがんばりますのでよろしくお願いします。