カテゴリ:校長のつぶやき

南小激動の1日(クリーン南3・4年生)

4時間目は、3・4年生のクリーン南でした。

運動場のタイヤ花壇を撤去したり、

体育館前の草を除草したり、

体育館裏まできれいに草抜きをしてくれました。

また、4年生の一部は、

南小前の県道を熊本方面、

江藤家屋敷に向けて清掃してくれました!

3・4年生のパワーで、ずいぶん学校や周辺がきれいになっています!

学校に来校されたら、ぜひご堪能ください。

すっきりとしています。

子どもたちは本当によく頑張っていました。

今日、子どもたちはどんな活動をしたのか、ぜひ聞いていただければと思います。

きっとステキなお話が聴けると思います!

どうぞよろしくお願いします。

南小激動の1日(クリーン南5・6年生)

3年生がミキプルーン文庫の贈呈式を行っている間に、

5・6年生は、学校前の井手の清掃を行っていました。

昨年、井手の砂をさらっていただきましたが、

ずいぶん、足を取られたようです・・・

ラジカセや空き缶、ビニール袋など、

思った以上のゴミが回収されたようです。

がんばってくれた5・6年生に、感謝、感謝です!

くつは濡れ、靴下、手袋がビッショリの人もいました。

地域を代表して、地域学校協働活動推進員さんがお礼を言って帰られました。

井手の清掃、お疲れ様でした!

南小激動の1日(ミキプルーン文庫贈呈式3年生)

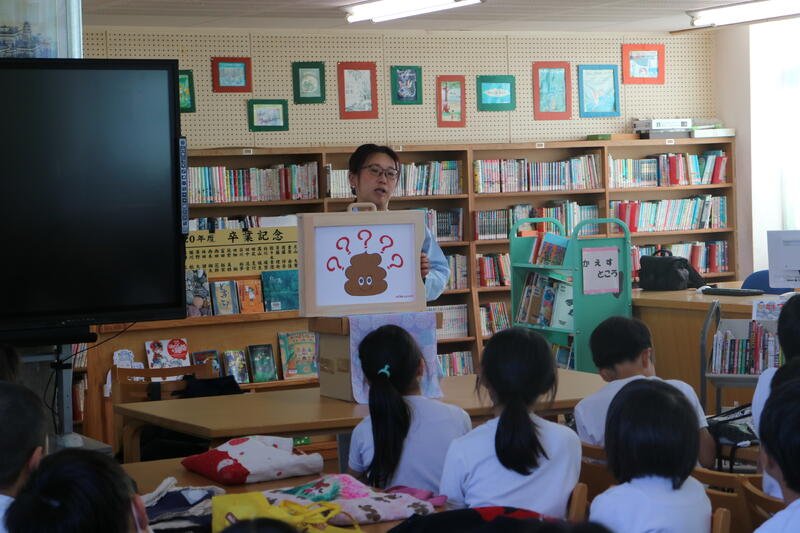

3時間目、

ミキプルーン社さん、ミキプルーン研究所員さん、ミキプルーンの関係者の方々、そして地域学校協働活動推進員さんに集まっていただき、

3年生に「うんち」の紙芝居

ミキプルーン文庫の贈呈式を行っていただきました.。

ミキプルーン文庫、プルーンのひみつ2冊、食卓の向こう側2冊

うんちのお話修了証、メッセージカード(しおり)をいただきました。

「いいうんちを出せるように、食べ物に気をつけましょう」

子どもたちの心にも響いたのではないかと思います。

ミキプルーン社さん、ありがとうございました。

また、地域の方を含め、たくさんの方々の協力で子どもたちは育っています。

ご協力・ご支援、本当にありがとうございます!

南小激動の1日(クリーン南1・2年生)

2時間目、1・2年生が運動場に集まり、

クリーン南を開始しました。

1・2年生のミッションは、

クリーン南の事前活動で切っていただいた木々の撤去!

1・2年生の人界戦術?

大丈夫かな・・・と思っていましたが、

小さな子どもたちが一生懸命、木々を運んでくれています!

運動場に子どもたちのありの行列?がゴミ捨て場まで続きました。

木々はすっかり撤去されたようです!

1・2年生の子どもたち、先生方、大変お世話になりました。

ありがとうございました!

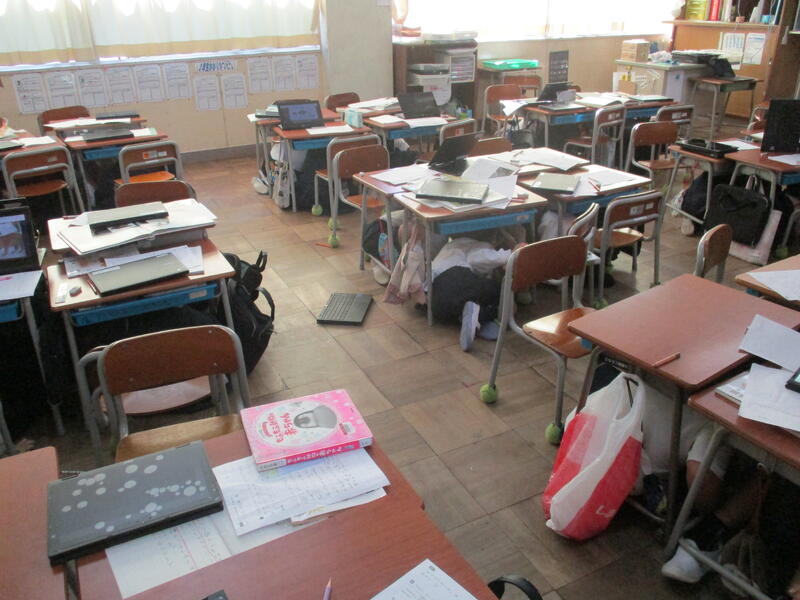

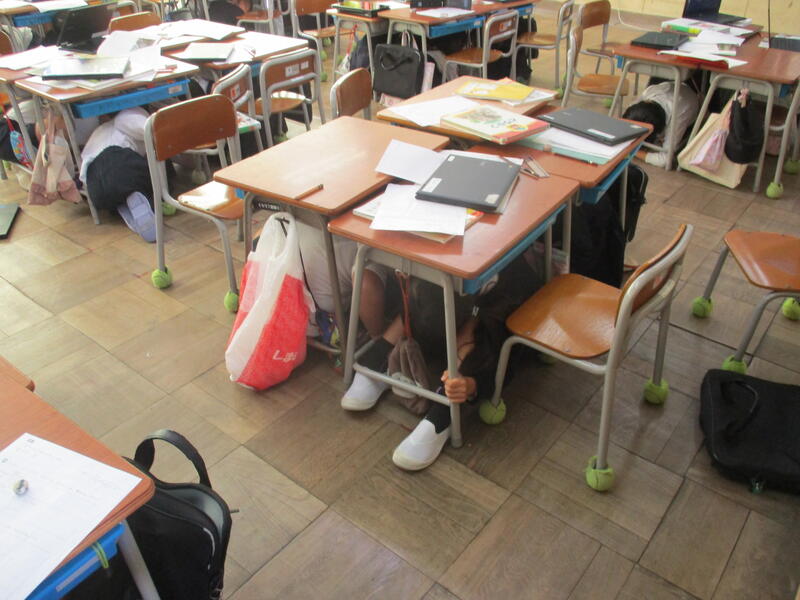

南小激動の1日(避難訓練)

朝活動に予定していたシェイクアウト訓練を、1時間目終了間際に行いました。

教頭先生が放送を流すと、

1年生は、机の下に素早く隠れていました。

2年生教室では、

「机の脚をしっかりもって!」

という先生の言葉かけに応え、しっかり脚を押さえていました。

驚いたのは、3年生教室!

し~んと地震の間中、静かに身をかくしていました。

3年生の成長を感じた瞬間でした!

わずか5分程度の訓練でしたが、どの学年も真剣に取り組んでいたようです!

熊本地震の教訓を忘れないように引き継いでいきたいと思います。

ご家庭でも、

もし、登下校中や放課後、地震が起きたときどうするのか

この機会に、子どもさんとお話し合いをお願いします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 大野 一郎

運用担当者

情報教育担当

2025年3月に学校情報化優良校に再認定されました。