学校生活

七夕に願いを込めて

先週の水曜日は「七夕」でした。この日の夜は、天の川は見られませんでしたが、あいさつホールに七夕飾りを置きました。子どもたち一人一人に短冊を掲示しましたが、願い事の中で多かったのが、やはり新型コロナウィルス関連の願い事でした。「新型コロナウィルスが早く収束しますように」や「コロナウイルスが収まったら、…」といった切実な願いが目立ちました。新型コロナウイルスによる感染拡大の心配がまだまだつきません。子どもたちの願い、みんなの願いが早く叶うといいですね。

南小国町のきれいな水

7月8日(木)、4年生対象に「合同学習」(出前授業)が行われました。今回のテーマは「南小国町のきれいな水」でした。町建設課の方から、「町の給水の仕組み」や「道の水道管について」「水質の管理」などについて、スライドを使いながらの説明を受けた子どもたち。自然豊かな南小国町が、自然を大切にしながら、豊富な地下水を生活に利用していることなどに気づかされたようです。「町で使われている水はそのまま飲めるくらい、きれいである」ことに誇りを持ち、「水資源は限りがあるので大切にしなければならない」など、この学習をこれからの社会科学習、そして、生活に生かしていってもらいたいと思っています。

音楽の授業の今

新型コロナウイルスによる感染予防のため、子どもたちが学習に取り組む中で様々な制約があります。その中で今回は「音楽」の学習について紹介したいと思います。3・4年生、特に3年生の「音楽」といえば、「リコーダーの演奏」が2年生までとちがって新しく入ってきます。しかし、リコーダーなど管楽器や鍵盤ハーモニカなどの演奏は、飛沫の拡散が懸念されるので、なかなかできません。その代用として、卓上木琴を使って合奏をしています。2本のマレット(ばち)を操りながら演奏は難しいものの、子どもたちは、結構楽しみながら活動しています。また、コロナの警戒レベルが下がれば、昨年度も取り組んでいましたが、体育館など広い場所で、距離を取りながらの演奏はできるので、取り組ませていきたいと思っています。歌は当然マスクをしたままで、声のボリュームに気をつけながら歌ったり、ハミングをしたりしています。その他では、リズム打ちや鑑賞など、工夫しながら活動に取り組んでいます。「大きな声で歌うと、気持ちいいもんね」と子どもたちに言いますが、早くコロナによる感染が終息して、気持ちよく歌ったり、合奏したりできるようになればいいと願っています。

アクセスカウンタ⑧

ホームページをリニューアルしてから本日(7月1日)が392日目です。アクセスカウンタは193,127で、193,127-143,073=50,054となり、50,000を超えています。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

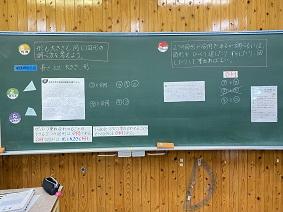

かがやき2研究授業

6月30日(木)、かがやき2学級の算数で研究授業を行いました。その後の授業研究会では、阿蘇市立阿蘇中学校からスーパーティーチャー(指導教諭)を招き、研究を深めました。子どもたちの学力向上を目指し、日々の研鑽を継続しています。

今回の授業は「合同な図形(8時間扱い)」の1時間目でした。「三角形や四角形の図を見て合同な図形の調べ方を考え、合同の意味について理解する」ことを目標に、1対1のマンツーマンで授業が進められました。たくさんの参観者を前に、児童は少し緊張していましたが、とても意欲的に学習に取り組むことができました。具体物と電子黒板を使って、三角形や四角形を動かしながら考えていました。本校の研究のメインである「振り返り」の場面では、「もっと他の図形について、合同かどうかを確かめたい」と振り返ることができており、次の学習への意欲が感じられました。

スーパーティーチャーからは「小学校における学習内容は中学校での学習につながっているため、意識して取り組んでほしい」とのお話がありました。また、「次の学習への意欲を高める振り返りができており、今後も継続してほしい」との感想もいただきました。今回の学びを次へつなげていきます。

南小国町教育委員会学校訪問がありました。

6月29日(火)、南小国町教育委員会の先生方に学校と子どもたちの様子を見ていただきました。子どもたちは少し緊張していたようですが、一生懸命に取り組んでいる姿を見せてくれました。授業者は学習構想案(略案)を作成し、次のような授業を行いました。

| 学 年 | 教科等 | 単元及び題材名 |

| 1 年 | 学級活動 | いま、わたしにできること |

| 2 年 | 音 楽 | せいかつの中にある音をたのしもう |

| 3・4年(複式) | 国 語 | 3 年:こそあどことばを使いこなそう |

| 4 年:新聞を作ろう | ||

| かがやき1 | 自立活動 | 新しいカームを作ろう |

| 5・6年(複式) | 算 数 | 5 年:図形の角を調べよう |

| 6 年:形が同じで大きさがちがう図形を調べよう | ||

| かがやき2 | 算 数 | いろいろなものを数えてみよう |

1年は「新型コロナウィルス感染症のことをよく知り、おかしいことはおかしいと言える行動につなげる」授業でした。

2年は「身の回りで聞こえる音を探して、声で表現する」授業でした。

3・4年は「3年:文章中における指示する語句の役割を理解し、どの言葉を指しているかを考える」「4年:新聞のテーマを決め、新聞作成計画を立てる」授業でした。

かがやき1は「どんなカーム(気持ちを落ちつかせる場所)だったらうまく気持ちを切り替えられるかイメージし、カーム作成にとりかかる」授業でした。

5・6年は「5年:四角形を対角線で分割してできた三角形が合同であるかどうかを調べ、既習の図形を合同の視点でとらえる」「6年:等しい比どうしの関係を調べることを通して、等しい比の性質について理解し、等しい比をつくる」授業でした。

かがやき2は「数直線の図を使って、問題を解く」授業でした。

教材の写真を撮って「振り返り」に活かしたり、ミラーリングをして発表する等、タブレットを積極的に活用する子どもたちの姿に教育委員会の先生方は感心しておられました。複式授業で学習リーダーを中心に、学び合いができていることも評価していただきました。また、本校の授業研究について「今後も継続して取り組んでほしい」との力強いお言葉をいただきました。「自分の住む地域に誇りを持ち、社会の中で自分の力を発揮できる子ども」「課題解決への道筋を自分で見つけ、成長することができる子ども」の育成を目指して、日々の研鑽を続けていきます。

心スッキリ!

6月24日(木)、朝の活動のことです。運動場の草取りを終えて、子どもたちは教室へ帰ろうとしていましたが、私は「きりのいいところまで、もう少しきれいにしたい」と思い、草取りを続けていました。すると、4年生2名が傍にやって来て「先生、手伝いましょうか」と、声をかけてくれたのです。さらに、5年生2名もそれに加わり、4人は最後まで手伝ってくれました。運動場の一部も、私の心もスッキリ!!すがすがしい気持ちになった一場面の紹介でした。

集団宿泊教室に行ってきました。

6月21日(月)~22日(火)は天気に恵まれて、集団宿泊教室が無事に実施できました。町内3つの小学校の5年生と一緒に活動をして、仲良くなりました。

初日、仙酔峡まで歩いてハイキングを行い、青空のもとでお弁当を食べました。その後、食堂での夕食は新型コロナウィルス感染症防止対策のため、一人一人仕切られたスペースでしたが、おいしくいただきました。ナイトハイキングは薄暗い中、懐中電灯を頼りに野山を歩きました。怖かったけれど、楽しい活動となりました。

2日目は「焼き板づくり」を行いました。2人組になってナタを持つ人とトンカチでたたく人に分かれて薪を割る練習もしました。杉板を焼いて磨いて絵を描いて仕上げました。班の友達と協力して、楽しく活動しました。貴重な経験と楽しい思い出ができました。

「HAPPY TREE」、子どもたちのあったかい気持ちが伝わったら幸いです!

6月7日(月)から始めた「HAPPY TREE」も約1ヶ月ほどで、黄緑のハートでいっぱいにあふれています。最初の日に一枚入っていました。6年生が書いてくれたメッセージでした。今書いている文章は日常のなかで、友だちにしてもらってうれしかったこと、友だちががんばっていること、先生に思っていることなど様々でした。たわいもない、普通なメッセージかもしれません。ただ最近思うのは、この一言って、言っていると言わないとでは大きく違うなあと・・・。この一言で嬉しくなったり、勇気が出たり、友だちが自分のことを見てくれているんだと思えたり・・・。私たち教師もこの一言を言い忘れていることだってあるかもしれません。言われないより、言われた方が嬉しいと思います。そして、メッセージを読む昼の放送を聴いてくれている皆さんにも伝わるって、ステキなことじゃないかって感じる今日この頃です。私も久しぶりの投稿です。この記事を読んでくださっている皆さんに、少しでも子どもたちのあったかい気持ちが伝わったら幸いです!

3・4年生研究授業

学力の実態として個人差、学年差は課題のひとつではあるものの、学力成就値は高い状況にあります。期待できる学力と実際の学力を対比させた結果は、期待水準を大きく上回り、学業への対応に好ましい傾向をもっています。そこで、学校教育目標を実現するために、次のような「めざす児童像」を全職員で確認しました。

自分の住む地域に誇りを持ち、社会の中で自分の力を発揮できる子ども

課題解決への道筋を自分で見つけ、成長することができる子ども

このことを踏まえ、教師が単元デザインを工夫して児童の「振り返り」をつなぐことによって「めざす児童像」に近づけるのではないかと考え、次のような「研究主題」を設定して授業研究及び改善に取り組んでいます。中原小学校の「研究内容」もご覧いただければと思います。

自らの学びを見つめ、主体的に学習に取り組む児童の育成~振り返りをつなぐ授業づくりを通して~

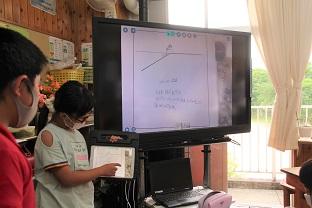

6月17日(木)には3・4年生の算数で研究授業を行いました。その後の授業研究会では、熊本県立教育センターから指導主事を招き、研究を深めました。子どもたちの学力向上を目指し、日々の研鑽を継続しています。

3年生は、「1000-3けたの数の筆算の仕方を考えよう」という課題に取り組みました。初めての4けたの数からのひき算、さらに3回の繰り下がりがある筆算でしたが、それぞれが今までの学習を思い出しながら筆算の仕方を考え、友達と説明し合うことができました。4年生は、「180°より大きい角度のはかり方を考えよう」という課題に取り組みました。分度器で測れない角度に対して、やはりこれまでの学習を思い出し、半回転(180°)や1回転(360°)の角度をもとに、角度のはかり方の工夫を導き出すことができました。課題解決に向かって真面目に取り組んでいました。どちらの学年も担任が他学年の指導をしている(間接指導)とき、自分たちで話し合いを進めたり、活発に意見を出し合い、教え合ったりしながら、意欲的な学び合いができていました。自ら学習を進め、課題を解決できたことは、子どもたちにとって大変自信になったようでした。

3・4年生のプレゼン集会

6月15日(火)、3・4年生が3つの班に分かれて、「自分だけしか知らない(誰も知らないであろう)自分のこと」をそれぞれの教室に行ってプレゼンで発表しました。3年以上の子どもたちは自分のタブレットを持ってミラーリングをして、電子黒板に映し出すことができます。5・6年生教室では感想を発表した後、少し時間があったので、5年生が前回の発表を行っていました。時間を有効に使った交流になりました。

プール開き、絶好のプール日和でした。

6月10日(木)、プール開きを行いました。6月11日(金)に行う予定でしたが、雨の心配があり、一日繰り上げになりました。絶好のプール日和でした。子どもたちは暑い日が続き、プールに入ることを待ちわびていました。笑顔でプールへ向かって行きました。「平泳ぎで10m泳げるようになる」や「50mをクロールで泳ぐ」など、目標を立てて学習に臨んでいます。目標を達成できるように、しっかり支援していきたいと思います。1・2年生も昼休みに着替えながら、自分で水泳キャップの中に髪を入れたり、ゴーグルをつけたりする練習から始まりました。みんな上手にできていました。

Zoomによる「なかよし交流会」

6月10日(木)、なかよし交流会がありました。阿蘇郡市内の特別支援学級が交流をする行事です。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、Zoomによるリモートになりました。一の宮小、阿蘇西小、中原小の3校で交流をしました。中原小は中原ブランドについて、タブレットを使ったプレゼンで発表しました。楽しい交流になりました。

今年も「花の交流」ができました。

今年で25年目をむかえる、小国支援学校との「花の交流会」が6月9日(水)に行われました。今年も新型コロナウイルス感染防止のため、「Zoom」を使った交流会となりました。全校児童が4つの班に分かれ、小国支援学校の友だちと自己紹介を交わす活動をし、自分の名前と好きなものなどを伝え合いました。そして、花の苗植えに取り組みました。子どもたちは小国支援学校の友だちに「どの花が好きか」など尋ねながら、プランタに苗をていねいに植えていました。直接会っての活動はできなかったものの、楽しく交流することができたようです。このプランタを小国支援学校に届けます。

2年生の音楽集会

6月8日(火)、2年生のZoom配信による音楽集会がありました。コロナ禍で、音楽の授業にも工夫が求められます。そこで、今回は「音の高さを表現しよう」というテーマで、教科書にある「ドレミのうた」と「かえるのがっしょう」を体を使って表現しました。「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」で7音。7人にそれぞれの音を担当してもらい、子どもたちのアイディアもとり入れて、楽しくかわいい発表ができました。

PTA美化作業が行われました。

令和3年6月6日(日)6:30~8:10まで、PTA行事として美化作業が行われました。例年は後援会の皆様にもご協力いただいておりますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため本年度も保護者と職員の参加となりました。刈払機を持参された保護者を中心に「下」の道草刈りも行われました。39名の皆様にお集まりいただき、あっという間の除草等となりました。おかげを持ちまして、子どもたちの教育環境が整い、本当にありがとうございました。

「長さ」の学習

2年生は先週、算数で「長さ」の学習をしました。長さの単位を使っていろいろなものの長さを測ったり、直線を引いたり、cmやmmに変換したり、長さのたし算やひき算をしたりしました。この土・日曜の宿題として「長さしらべ」が出されました。家にあるものの長さを測ってきてもらうことになります。この学習により生活科の野菜観察では、くきの長さや葉の広さなども調べていくことができるようになりました。国語で「かんさつ名人になろう」、算数で「長さ」を学習したことで、生活科の学習がより充実してきました。

花壇の彩り

先日、緑の少年団の取組で花壇の除草作業を行いました。6月2日(水)に新しく「サルビア」「マリーゴールド」「ベゴニア」を植えました。みんなでワイワイ言いながら、楽しく植えることができました。5・6年生は手際よく植えていました。さすがです。現在、花壇は赤・白・黄色・オレンジ・ピンクの花々が花壇を彩っています。

HP Anniversary

ホームページ(HP)をリニューアルして様々な情報を発信し始めてから、本日(6月4日)でちょうど1年になります。初日の令和2年6月4日8:05に記録したアクセスカウンタは、143,073でした。そして、本日記録したアクセスカウンタは、190,221になります。190,221-143,073=47,148となりました。1日平均129、最高アクセス1,304(令和3年4月22日記録)になります。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただきました。本当にありがとうございます。本校では昨年から子どもたちの学力向上と教師の授業力向上のため「振り返り」について研究しています。研究の成果につながるよう1年間を振り返って、情報発信の在り方についても見つめ直したいと思います。また、コロナ禍ではありますが、令和4年度からの「コミュニティ・スクール」を目指して、できることから様々な取組を続けています。そのためにはまず、学校の取組や子どもたちの様子を地域の皆様に知っていただく必要があります。今後も情報発信に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

花壇の苗植え準備、整いました。

先日(5月25日)、やっと実施できた「みどりの少年団結団式」ですが、併せて花壇の草取りも行いました。そして、今日(6月2日)いよいよ苗を植えるための準備として、教頭先生に花壇を耕していただきました。

今後の天気が心配されますが、6月9日(水)には小国支援学校とのZoomによる「花の交流会」も予定されています。何とか、子どもたちが花の苗を植えることができますように!

マジンガーZ!

梅雨の合間の晴天が続いています。今日(6月1日)の業間に予定されていたのは全校音楽。しかし、コロナ禍のため、歌をうたうことができません。そこで、担当の先生が考えたのは、「天気が良いので運動場で踊りましょう!」というアイディア。子どもたちは間隔を広くとって待っていると・・・かかってきた曲は、そう、マジンガーZ!

無敵の力はぼくらのために 正義の心をパイルダーオン

正義の怒りはみんなのために 平和の祈りをパイルダーオン

1年生も元気いっぱい踊っていました。みんな、楽しむことができたようです。

かんさつ名人になろう!

2年生は先週、国語で『かんさつ名人になろう』の学習をしました。ミッキーマウスプラティ(学校の玄関に置かれた水槽のなか)とキセキレイのヒナ(校舎の裏につくられた巣でかえりました)を観察して書きました。

【ミッキーマウスプラティ】◯◯さん

「一ばん小さいのは、1cmぐらいでした。おなかは、まるっこかったです。色は、黒と白とオレンジでした。ひれは、6まいでした。ふつうのメダカににていました。ゆっくり、さわやかにおよいでいました。数は14ひきでした。」

【キセキレイのヒナ】◯◯さん

「キセキレイのヒナの毛がふわふわしていました。ほんとうにさわってみたいです。目がキラキラしていました。こえは、ぴぴぴとないていました。体の形は、しかくまるのような形でした。たまごは、人がうむ数より多くうんでいました。木と草ですをつくっていました。せいちょうがたのしみです。」

プレゼン能力を高める、ICTを活用した集会活動を日常化

5月24日(月)の業間に、プレゼン集会を行いました。5・6年生が企画から準備までがんばりました。1年教室、2年教室、3・4年教室へ分かれて、プレゼンを行いました。テーマは、①中原のよいところ、②中原ブランド、③自分の夢の3つです。学習したことや知ってほしいことを一生懸命に伝えていました。◯◯さんは「中原ブランド」について、「中原小学校のよい伝統やよいところを増やしましょう!」と発表しました。◯◯さんは「将来の夢」、◯◯さんは「中原のよいところ」をプレゼンしました。本校ではプレゼン能力を高めるため、タブレットや会議アプリ等のICTを活用した集会活動を日常化しています。

ピカピカに~プール掃除をしました~

5月26日(水)に「プール掃除」がありました。3・4年生は、更衣室やトイレなどプール外の場所を担当しました。真面目に取り組んだ子どもたちは、隅々までしっかりと掃除することができました。自分たちの担当の場所の掃除を終えると、プールサイドやプールの中の掃除へ。曇り空で気温が低い中での活動でしたが、苔が生えて滑りやすくなった所、笹の葉がたくさん溜まった溝などを、ブラシで力を込めて一生懸命に掃除をしていました。掃除が終わって、掃除をする前と比べると、見違えるようにピカピカになりました。再来週より水泳の授業を始める予定ですが、泳ぎが得意な子、そうでない子も、自分たちがきれいにしたプールで、気持ちよく学習に取り組んでくれることと思います。

先生、今年は『HAPPY TREE』をしますか?

一人の女の子が「先生、今年は『HAPPY TREE』をしますか?」と聞いてきました。「今年もあったほうがいいかな?」と聞いてみたら、「はい。友だちにどうしても伝えたいとき、『HAPPY TREE』のハートに書いて伝わると嬉しいし、逆に書いてもらっても嬉しいです」と。この女の子の言葉を聞いて、普段はなかなか言えない言葉でも『HAPPY TREE』でだったら言えるんだなあと思いました。照れくさいけど、やっぱり伝えたい思いがあるんだなあと・・・。こんなに心待ちにしてくれているんだなあとありがたい気持ちでいっぱいです。今年度は後期からではなく、前期のうちに始めようとひそかに思っています。また、みんなのあったかいメッセージを読める日が近くなりそうです。なんだかウキウキ、ワクワクしてきました!

風が吹いても楽しい歓迎遠足

ちょっと曇り空でしたが、中原小学校の歓迎遠足が実施されました。歩くと暑く感じるものの、風がよく吹いていたのでちょっと涼しい?感じでした。バスで押戸石の入口まで行き、そこから2km歩き、押戸石のふもとの広場でレクレーションをしました。実は、このレクレーションの内容は5・6年生の9人が計画したものです。最初に1年生が自己紹介をしました!

自分の名前と好きなものを紹介しました!次は、「もうじゅうがりにいこう」と「だるまさんがころんだ」のゲームを中原バージョンでしました。「ライオン」4文字・・・4人組になろう!

「だるまさんがころんだ」動かないで止まる!

さあ、楽しみなおべんとうだー!ありがとうございます!作ってくださった方の、心のこもったおべんとうに大満悦!!

「どこかで見たことある!」すごい!もったいなくて食べられないんじゃ?こんなおべんとう作ってもらったことないです!!

最後は、押戸石で楽しみました。

1年生も「レクレーション、楽しかった!」と大満足でした。企画してくれた5・6年生、ありがとう!!6年生は、帰りのバスの中で大爆睡だったそうです!おつかれさまでした。5・6年生!

アクセスカウンタ⑦

ホームページをリニューアルしてから4月21日(水)が321日目です。最高アクセス数540(1月28日記録)が更新されました。1日平均122、最高アクセス数1,114となりました。さらに、翌日の4月22日(木)が322日目となりますが、1日平均125、最高アクセス数1,304で、連日の更新となりました。アクセスカウンタは183,406で、183,406-143,073=40,333となり、40,000を超えています。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

ようこそ、新1年生

今日は、入学式。在校生も1年生を迎えられて嬉しそうです!! (*^_^*)ご入学おめでとうございます!!

5名の児童が中原小に入学してきました。学校で保護者の方と受付をすませ、1年生教室に入りました。そして、後ろの黒板には、2年生が生活科でまとめて描いた絵を掲示しましたが、「学校ではどんなことがあるのかな」と、5人でじっと見つめていました。

教室の前の黒板にも入学おめでとうのメッセージがありました。

司書の先生からも卒業式に引き続き、ステキな黒板アートのメッセージがありました。またまた、ありがとうございます!消したくない作品です!!

「第1ステージ」スタート

第1ステージが始まりました。前期後期の二学期制です。第1ステージは夏休み前までです。朝ラン後のミーティングが終わり、今日のボランティアとして「運動場の草取り」を行いました。まだ小さいけれど、草がニョキニョキ出てきています!!

最後に、たった二人だけの6年生がみんなの草を集めるために始動しています。たった二人だからこそ、責任の重さを感じていることでしょう。しかし、二人は今までの6年生がしてきた「伝統」を受け継ごうと当たり前に動いている姿がさりげなくて、ステキでした!6年生ファイト!きっと、二人のことを遠くから見守っているパソコン先生に届きますように!!「パソコン先生、ぼくたちも元気に頑張っています!これからも続けていきます!」

新年度になりました!

春です!新しい年度です。学校は4月始まりなので、3月、4月と慌ただしい毎日ですが・・・心機一転の今、新しい出会いもあります。さて、児童のみなさんは、宿題はもう終わっているのでしょうか?あと一週間で始まります。少しずつ早く起きる準備をしておくと、始まってからも大丈夫ですよ。今は、担任の先生は誰になるのかなと思っていることでしょう。ドキドキ・ワクワクですね。後援会から、学校に新しく屋外型バスケットボールゴールを購入していただきました。春休みに入り、小学生もですが、中学生にも大人気です。学校が始まれば、小学生にますます愛されることでしょう。

新1年生の入学を待ってまーす!

チューリップの花が、首を長くして新1年生の入学を待っています。口を大きくして「早くおいでよ!」と言っているみたいです。

退任式、今までありがとうございました!

お二人の先生には、本当にお世話になりました。お二人ともパソコン等の機器に詳しく、とても助けていただきました。これから始まる新年度に向けて、新天地でのますますのご活躍をお祈りいたします!(中原小学校 職員一同)

先生方から学んだことは、決して、忘れません!

子どもたちからの花束とメッセージ・・・思い出やエピソードが思い出されます!

ありがとう!Forever

教室では、心のこもった手紙や手作りの品物を渡して、別れを惜しんでいました。

卒業祝アート(黒板編)

今までに運動場に大きな文字で、「ありがとう」と書いてあることもありました。今回、中原小で見つけました。しかも卒業生を祝うステキなステキな黒板アートなんです!「あっ」と驚くほどのアート作品の素晴らしさに立ち止まってしまうほどでした。作品を見れば、一目瞭然!!この作品を描かれたのは、司書の先生です!それもさり気なく、そっと描かれておられました!ステキなプレゼントをありがとうございました!

卒業式、最後に一礼

3月23日、卒業式が挙行されました。卒業生8名をみんなで送り出したい気持ちで、27名の在校生全員とお2人のご来賓、お2人の教育委員会関係者、保護者、そして、12名の先生たちとで式は始まりました!椅子と椅子との間隔が広く開けられ、歌はありませんが、それでも見送りたい思いで・・・

体育館の入口にはお世話になった卒業生のために、1年生が描いた似顔絵とメッセージが掲示されました。

卒業生は最後に一礼して、会場を後にしました。これから始まる中学校生活を楽しんでください!

校長室だより「Ginkgo flower いちょうの花」第12号を掲載しています。併せて、ご覧いただければと思います。

『HAPPY TREE』ハートでいっぱい

後期から始めたハッピーツリーの木も今では・・・、いいところを見つけたハートでいっぱいです!

English Friday

毎週金曜日は「英語に親しもう」ということで、子どもたちは朝のあいさつを英語でしています。お昼の放送での給食メニューも「英語バージョン」と「日本語バージョン」の放送があります。職員室の入口に「English Friday」と掲げてあると、子どもたちも「英語バージョン」に切り替えています!

3月18日の朝

いつもの通り、朝ランが始まりました!「いつもの・・・」という言葉こそ、大事な日常であることを私たちは忘れてはいけません。どんなときも私たちを見守ってくれている銀杏の樹。今年も6年生の旅立ちが近づいています。このメンバーで走るのもあと数日です。

朝ランが終わり、今度はボランティア。今日のメニューは「花壇の草取り」です。

チューリップもどんどん咲いてきています。4月までもってくれるといいのですが・・・

春がそこまで・・・

3・4年生の花壇をのぞくと、何とそこにチューリップの花が咲いていました。とってもミニサイズの花で、かわいいなあと見つめてしまいました。このまま春になっていくのでしょうか。それとも3月の雪、4月の雪があったりするのでしょうか?

アクセスカウンタ⑥

ホームページをリニューアルしてから本日(2月3日)が244日目です。本日8:05に記録したアクセスカウンタは、173,157になります。173,157-143,073=30,084となり、30,000を超えました。本当にありがとうございます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

アクセスカウンタ⑤

10月15日掲載「アクセスカウンタ③」にてお知らせした、最高アクセス数452(10月15日記録)が本日、更新されました。1日平均121、最高アクセス数540(1月28日記録)となりました。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいていることに感謝いたします。本当にありがとうございます。今後も様々な情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。

プログラミング教育を行っています。

プログラミング教育は、これからの社会を生きる子どもたちがグローバル化や情報化する予測不可能な社会で幸せに生きるために導入されました。重視されているのは、プログラミングを学ぶことによって身につく論理的に考える力となります。写真は先日、3・4年生で行われた授業の様子です。タブレットを使って、キャラクターを動かすプログラムをつくりました。子どもたちは興味津々で、楽しそうに取り組んでいました。

薬物乱用防止教室が開かれました。

5・6年生で薬物乱用防止教育が開かれました。学校薬剤師である佐藤様に講師を務めていただき、身近にある薬を正しく使うことの大切さを教えていただきました。薬は病気を治そうとする体に加勢をするため、量や時間を相談しながら使ってほしいという内容でした。子どもたちは関心をもって臨んでいました。薬剤師についての質問もしていました。

第4ステージ始まる!!

1月12日朝、起きると一面銀世界、まさかの「雪」でした。先週、大雪と言われていましたが、思っていたほど降らなかったので、今日の朝もまたまた油断していました(-_-;)。学校へ行こうと外に出て、初めて気がつきました。けっこう積雪のなかに、足がズッシリと入りました。車の運転もゆっくりのスピードで、学校に着きました。運動場も雪が積もっていて、これは子どもたちも大喜びするだろうと・・・予感しました。

みんな、楽しい雪あそびです!

やっぱり、作るのは雪だるま(ちょっとペッパー味かな?)。かわいい顔になりました!

雪だるまの上にまた、ミニ雪だるま!!

今度は、顔くらいの雪だるまです!

石に彫ってある校訓に雪を入れると、校訓の文字がくっきりはっきり浮かび上がりました!パソコン先生は器用です!!

みんな、雪に夢中です!

雪でこんなものを作りました!何か、分かりますか?

子どもたちがくつろいで座っているのは、コールドチェアーです!いささか、お尻が冷たいですが・・・ちょっと一息!!

こちらの雪だるまは何と、3段雪だるまです!本当に楽しいひとときが、雪のおかげでできました!

朝から雪が・・・

昨日から雪の予報があり、午前2時、3時と目が覚めました。降っていないことを確認し、寝入ってしまいました。そして、つい油断してしまい、目が覚めたのが午前6時。まさかと思って外を見ると、なんと雪が一面に降っているではありませんか。何ということでしょう。急いで身支度をして、車に乗り込みました。降りてくるダンプカーとすれ違いながら、「大観望」へと向かいました。スピードを落として、どの車も進んでいました。それでも、スムーズに学校に着くことができました。正午を過ぎてからも雪がチラチラと舞い始めました。

令和2年度第27回ぎんなん祭の様子

今年度の『ぎんなん祭』は、新型コロナウイルス感染予防対策のため規模を縮小し、児童、保護者、教職員のみの参加による開催となりましたが、ご来賓や地域の皆様の温かいご支援ご協力に励まされて盛会のうちに終了することができました。それぞれにアイデアに富んだ内容と心のこもった児童の発表に大きな満足感を感じるとともに、学習成果のステージ発表をとおして、子どもたちはまた一つ力を伸ばし、大きく成長したように思っているところです。その様子を次のとおり、pdfファイルにて掲載しますので、ぜひご覧いただければと思います。

アクセスカウンタ④

ホームページをリニューアルして、様々な情報を発信し始めて本日(11月11日)が160日目です。初日6月4日8:05に記録したアクセスカウンタは、143,073でした。毎朝8:05に記録するようにしています。そして、本日8:05に記録したアクセスカウンタは、163,091になります。163,091-143,073=20,018となり、20,000を超えました。1日平均125、最高アクセス452(10月15日記録)になります。10,000が90日目でしたので、次の10,000は70日目となり、早いペースとなりました。本当にありがとうございます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

『HAPPY TREE』を始めました!

始めて4日目の時の写真です!この木には、お友だちのステキなところをハートの紙に書いて、カエルの入れ物の中にいれるシステムです。中に入っていたメッセージは、給食の時間に紹介しています。自分の気づかない自分のいいところを友だちに気づかせてもらうこともあります。また、友だちが自分のしていることをよく見てくれていることにも気づかされます。書かれた友だちも自分のこととだと知ると、少し恥ずかしそうですが、うれしそうといいますか、照れている感じがまたいいですね。自分の書いたメッセージが紹介されるのも、楽しみにしている子どもたちです。

黄色のかごの中にハートが入っています。その紙にメッセージを書いたら、カエルの中にメッセージを入れます。そのメッセージを給食中に紹介させてもらっています!12月になると黄色い葉っぱ、2月になるとピンクの葉っぱへと変わっていきます。みんなのあったかい心のメッセージでいっぱいになるといいですね!

はっぱ仮面に変身!

生活科で秋の実や葉っぱで仮面を作りました。そして、校長先生にご挨拶!!最初は変わり果てた子どもたちにビックリでしたが・・・次第に笑顔(*^o^*)に!まるで、ハロウィン??のようでした!!

南小国町教育委員会学校訪問

先々週(10月5日)の熊本県阿蘇教育事務所学校訪問に引き続いて10月19日(月)、南小国町教育委員会の先生方に学校と子どもたちの様子を見ていただきました。子どもたちは、いつもと違う雰囲気に少し緊張していましたが、一生懸命に取り組んでいる姿を見せてくれました。このような機会をとおして、緊張する場面で堂々と発言したり、活動したりすることで、「社会に向けて自分が出せる、自分の力が発揮できる子」を育てたいと考えています。

また、3・4年生と5・6年生では複式で授業が行われるため、学習リーダーの存在が重要となります。これまでの研究授業の様子でもお伝えしていますが、「主体的・対話的で深い学び」につながる学習を行っています。子どもたちが、確実に成長していることを実感しています。今後も研究を重ね、子どもたちの育成と学力向上に努めてまいります。保護者や地域の皆様と連携して「地域とともにある学校づくり」を進め、中原や南小国町、熊本県、日本を支える人材育成を行ってまいりますので、よろしくお願いします。

ドローンを動かしました!

10月14日(水)にドローン体験を行いました。子どもたち全員が2種類のドローンを実際に動かすことにチャレンジしました。一つは、縦横に設置された輪やひもをくぐり抜け、コースに沿ってドローンを操縦します。もう一つは、仕切られた空間のなか中央の輪をくぐり合うゲームで、2対2の対戦です。真剣な表情で、子どもたちは取り組んでいました。楽しく、興味をもって体験することができていました。企画していただいた教育委員会の皆様、指導していただいた皆様に感謝いたします。IOT技術の一端に触れる機会となりました。

最後に運動場で、撮影をしていただきました。100m以上の上空から撮影した写真もあります。今後、ホームページを初め、中原小学校の様子を伝える様々な場面で活用させていただきます。とても有意義な時間になりました。本当にありがとうございました。

修学旅行記(グラバー園編)

原爆資料館を後にして、出島へ向かいます。バスのなかで、バスガイドさんから学んだことの確認がありました。子どもたちはバッチリ答えることができていました。さすがです。途中、運転手さんの配慮によりスピードを落としてもらって、爆心地から900mの高台にある山王神社の鳥居を見ました。原爆の被害を受けましたが、片方の柱を残し、今も同じ場所に立っています。同様に、オランダ坂も見せてもらいました。

出島ではミニ出島を見た後、復元された建物等を見学しました。鎖国時代、貿易の玄関口として建てられたものです。

最後の見学地であるブラバー園へ向かいました。ここでも駐車場にバスは一台も止まっていません。一般の観光客はありましたが、修学旅行生はいませんでした。大浦天主堂を見た後、広い園内を歩いて見学しました。残念ながら、旧グラバー住宅は保存修理中で見学することはできませんでした。園内の高台から、長崎の港が見渡せます。世界文化遺産であるジャイアント・カンチレバークレーンを見ることができました。

昼食の時間になりました。旅行中、最後の食事になります。ここでも、対面でなく一方向で座っての食事でした。メニューは中華でした。子どもたちは皿うどんを堪能していました。そして、お待ちかねの買い物です。迷いながら、たくさんのお土産を買うことができたようです。きっと、お家の方も喜ばれたことと思います。

南小国に向けて出発です。朝、少し曇っていましたが、今はよく晴れています。バスのなかでは、バスガイドさんに旅行の振り返りをしていただきました。クイズも織り交ぜていただき、楽しく過ごすことができました。永井隆先生の話もしていただきました。なかでも、「8月9日の朝、先生はいつもどおり出勤されました。しかし、お弁当を忘れたことに気づき、引き返されたそうです。ご自宅に戻られた先生は、妻である緑さんが泣いておられる姿を見ます。日常は気丈に振る舞われた緑さんも、白血病と診断された先生のことを思って誰も見ていないところで泣いておられたのだと思います。先生は綠さんに声をかけずに、仕事場である大学へと向かわれました。それが、最後の別れとなりました。原爆投下後、ご自身も被爆されながら救護活動にあたられます。3日後に帰宅、台所跡から骨片だけとなった緑さんの遺骸を発見し、その骨片を拾い埋葬されたそうです。」そして、「長崎の鐘」を歌ってくださいました。

召されて妻は 天国へ

別れてひとり 旅立ちぬ

かたみに残る ロザリオの

鎖に白き わが涙

なぐさめ はげまし 長崎の

ああ 長崎の鐘が鳴る

年齢を重ねる毎に涙もろくなりましたが、自然と涙が流れてきました。もし、朝、出かけるときに見た妻や娘の姿が最後の別れになってしまったら、私はどう行動するのかを考えていました。歴史を学ぶうえで、大事にしたいことがあります。その場面に行くことができないからこそ、事実を学び、イメージすることです。命と人権を学ぶとき、大事にしたいことがあります。自分を重ね合わせ、自分のこととして考えることです。最近、私の妻と娘が「連続テレビ小説エール」を録画して見ているので、一緒に見ます。今週はちょうど「長崎の鐘」がつくられたエピソードが描かれます。イメージをふくらませ、当時のことを考えたいと思います。

17:00ちょうどに役場到着です。不思議なくらいに時間ぴったりでした。解団式で、こんな話をしました。「今年は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、様々な場面で制限があります。しかし、マイナスをプラスにかえようと努力するあなたたちの姿にとても感動して、涙が出てきます。運動会もそうでした。そして、修学旅行にどうしても行きたい6年生の強い思いと、どうしても修学旅行に行かせたい保護者の皆様、教育委員会の皆様、各学校の先生方の思いが重なり合って、修学旅行を無事に終えることができました。すべての皆様に感謝いたします。本当にありがとうございました。」

修学旅行記(原爆資料館編)

2日目です。今日も体調不良者はいません。朝食も最後までしっかりととることができました。さあ予定どおり出発です。ホテルの方々が見送ってくださっています。一晩、お世話になりました。おもてなしの心に触れて、心があたたかくなりました。ありがとうございました。

原爆資料館へも一番乗りでした。駐車場にバスは一台も止まっていません。若干はやく到着したため、入場口で待機しました。開館と同時に入場です。まだ誰もいません。平和公園同様、原爆資料館も修学旅行時の強い記憶として残っていますが、新しく整備されており、当時とはイメージが違いました。町の様子をセットで再現してあったり、長崎市全体の模型にプロジェクトマッピングを使って、原爆投下から爆風と熱線、放射能がどのようにひろがっていったのか等を映し出してあったりと、考えさせられる展示が工夫されていました。子どもたちは真剣にのぞき込んだり、メモをとったりしていました。

その後、追悼平和記念館へ移動して平和集会を行いました。昨日の平和公園、原爆資料館、そして追悼平和記念館には噴水や水をモチーフとしたデザインの装飾等がたくさんあります。一つ一つのことやものに、平和への願いが込められていることが分かります。子どもたちも、そのことを感じとっていたようです。厳かな雰囲気のなかで行われた集会では、平和への誓いが述べられました。

そして、いよいよ実際に被爆された方のお話を聞きました。子どもたちが感じたこと、学んだことを今後、何かのかたちでお伝えできればと思います。私は次のお話が、とても印象に残っています。「焼け野原を歩いていると、火傷によって苦しんでいる方々を見つけました。『水を・・・、水を・・・。』と言われています。どうにかできないかと、手に水をすくって運びましたが、途中で全部なくなってしまいます。入れ物を探しましたが、なかなか見つかりません。瓦礫の下で燃えている布団を見つけました。火を消して、水を含んで運びました。やっと水を飲ませることができました。周囲にいる方にも、何回も水を運んで飲ませました。しかし、しばらくすると、その方々は亡くなってしまわれました。助けようとしたのに、これでよかったのだろうかと思いました。」

アクセスカウンタ③

昨日掲載「アクセスカウンタ②」にてお知らせしたばかりですが、最高アクセス数が本日も更新されました。1日平均120、最高アクセス数452(10月15日記録)となりました。連日の記録更新となります。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいていることに感謝いたします。本当にありがとうございます。このことを励みにして、今後も様々な情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。

後期スタート、35名で!

新しい友だちが転入してきました!校長先生の大きなかけ声で、「元気-!元気-!元気ー!」と元気モリモリの声が運動場いっぱいに炸裂しました。(もうすっかり、おなじみになりました(*^o^*))

銀杏の樹のしたで(後期始業式)

短い秋休みも終わり、校長先生から「皆さん、宿題は考えてきましたか?皆さんや皆さんの大切な人が新型コロナウィルスにかかったら、どうしますか?この後、教室に戻ったら、友だちや担任の先生としっかり話し合ってください。」と言われました。始業式でのつぶやきや教室での子どもたちは「ちゃんとマスクをして、うがいして手洗いをすること。」と答えました。逆に、「マスクをしていないときには、しゃべらないでね。」と友だちに言っていました。私たちにできることは「差別」をすることではなく、感染を予防をすることです。誰かが新型コロナウィルス感染症にかかっても、退院して学校に来ても、今まで通り「マスク・手洗い・うがい」をすることです。感染していてもしていなくても、どちらも予防のための対策をすることです。校長先生のおかげで、みんなで考える機会となりました。

今こそ、命と人権を守る行動をするために、みんなで取り組みましょう!

銀杏の樹のしたで(前期終業式)

前期終了式で校長先生からの話がありました。この日は肌寒い日でした。半袖で登場された校長先生?「皆さん、今日は半袖です。実は、みなさんにどうしても伝えたいことがあって、気合いを入れるために半袖できました。」そして・・・「新型コロナウィルス感染症にかかった人たちが差別を受け、苦しんでいます。みなさんはどう思いますか?私は差別は決して許せません。もし自分や身近な人が新型コロナウィルス感染症にかかったら、皆さんはどうしますか?この秋休み中に考えてきてください。宿題です。秋休み後にまた、皆さんに聞きます。」と言われました。子どもたちも、私たちも考えさせられました。

朝日を浴びながら、銀杏の樹は校長先生の話から、今の現実をどのように受け止めたのでしょうか・・・。

アクセスカウンタ②

9月2日掲載「アクセスカウンタ」にてお知らせした、最高アクセス数289(7月16日記録)が本日、更新されました。1日平均118、最高アクセス数379(10月14日記録)となりました。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいていることに感謝いたします。本当にありがとうございます。今後も様々な情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。修学旅行記もあと、「原爆資料館編」と「グラバー園編」の2つとなりました。掲載時にお読みいただけるとありがたく思います。

修学旅行記(ホテル編)

1日目の見学や体験がすべて終了し、ホテルに着いたのは17:20過ぎでした。たくさん歩いてクタクタです。子どもたちも疲れているはずですが、泊まりとあってテンションは高まるばかりです。「ホテルが一番楽しみ」と言っていた子もいました。バスのなかにホテルの方がいらっしゃって、施設の説明を行われました。バスを降りると、ホテルの入り口には大きなモニターがありました。一緒に写った人の体温が同時に表示されるようになっていました。先にお風呂に入ってから、夕食です。他にも福岡からの修学旅行客がありましたが、宿泊する階が違ったため顔を合わせることはありませんでした。ホテルの感染予防と配慮に感謝したところです。そして、お待ちかねの夕食です。メニューは写真をご覧ください。それぞれにトングとビニール手袋が準備されており、すべてを取り分けてから食べます。たくさんのメニューが用意されていました。子どもたちは満足していたようです。

夕食後、一息ついてからホテルの屋上へ。そうです。稲佐山の中腹にあるホテルから長崎の夜景を見るためです。本当にきれいでした。修学旅行の思い出の1つになったことは言うまでもありません。

子どもたちは部屋に戻ってから盛り上がっていたようですが、22:00の就寝とともに静かになりました。しっかりと睡眠をとることができました。明日も多くのことを学びます。おやすみなさい。

修学旅行記(平和公園編)

宇宙科学館を出て、1時間ほどで平和公園に到着です。さすがに、地下の駐車場には数台のバスが止まっていました。平和祈念像の前で写真撮影。高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を意味し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っているそうです。

その後、ボランティアガイドさんの案内でフィールドワークを行いました。まず、平和公園のなか。平和の泉に刻まれている「あの日のある少女の手記」。私自身も修学旅行時の強い記憶として残っています。

のどが渇いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが

一面に浮いていました

どうしても水が欲しくて

とうとうあぶらの浮いたまま飲みました

次は、山里小学校でした。爆心地近くの小学校です。約1,300人の子どもたちが亡くなったそうです。そして、如己堂。永井隆先生が療養された建物です。

次に、浦上天主堂。途中、原子爆弾によって吹き飛ばされたアンジェラスの鐘を見ました。

最後は、爆心公園でした。長崎に投下された原子爆弾は、1945年8月9日、午前11時2分、爆心地上空約500mで爆発しました。原子爆弾が爆発した瞬間の爆発点の温度は数百万度に達し、爆発直後の爆心地の地表の温度は約3,000~4,000度に達したと推定されています。

それぞれの場所で、ボランティアガイドさんのていねいな説明がありました。子どもたちは真剣に話を聞いていました。ボランティアガイドさんの平和に対する思いを受け取ることができました。本当にありがとうございました。平和の尊さ、戦争の悲惨さ、原子爆弾の恐ろしさを学びました。

1年生研究授業

10月7日、研究授業が1年生で行われました。本年度4回目となります。たくさんの先生に見守られながらの授業でしたので、1年生は緊張していたようでした。担任の先生は興味を高めようと、ブラックボックス(箱の中に手を入れて、かたちをあてる。手を入れた本人からは見えないが、他の人からは見えている。)を準備されました。手を入れた人があてることができるか、興味津々です。「にているかたちをあつめて、なかまわけをしよう!」の目標に向かって授業が始まりました。子どもたちは、たくさんの箱や缶を仲間分けしていきます。「これは丸いから・・・、こっち。」「でも、転がらないよ。」と意見を出し合いながら学習を進めました。

色や形が違っても仲間分けができることを実感できたようです。そして、いよいよ振り返りです。1年生も少しずつ振り返りができるようになりました。

今回の授業は、「苦手意識を持たない子」を育てるものでした。1年生のみなさん、本当にばんばりましたね。行事が重なるなかで授業を提供していただいた担任の先生、10月5日に引き続き、1年生の成長が見られる授業をありがとうございました。

熊本県阿蘇教育事務所経営訪問

10月5日、熊本県阿蘇教育事務所の先生方が訪問され、学校の様子を参観されました。5限目に1年生は音楽、5・6年生は算数、3・4年生は算数、かがやき6年生は生活単元、かがやき4年生は算数の授業を見ていただきました。(2年生は自習の様子を見ていただきました。)

「子どもたちが目を輝かせて、授業に参加していますね。」との感想をいただきました。子どもたちの素直さと一生懸命さが伝わったようです。また、本年度の授業研究の1つである終末の「振り返り」についても見ていただきました。いただいたアドバイスを活かして、今後も授業改善に努めていきたいと思います。ありがとうございました。

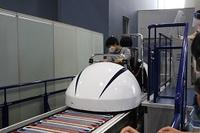

修学旅行記(宇宙科学館編)

お腹も一杯になったところで、宇宙科学館の見学と体験です。約1時間半の滞在時間でしたが、ここでも、ほとんど貸し切り状態でした。3階の「宇宙発見ゾーン」は、人数制限があったため時間内の体験はできなかったようです。また、プラネタリウムも1日に2回ほどの上映しかなく、見ることはできませんでした。しかし、子どもたちは1・2階の「地球発見ゾーン」「佐賀発見ゾーン」を存分に楽しんでいました。ミュージアムショップで買い物もできたようです。ここで買うか、明日買うかで悩んでいた子もいました。

しっかり、見学と体験ができました。さあ、長崎に向けて出発です。

修学旅行記(吉野ヶ里遺跡編)

9月29日(木)7:10役場集合。全員時間までに集まることができました。体調不良者はいません。待ちに待った修学旅行がいよいよ始まります。保護者の皆様、教育委員会の皆様、各学校の先生方が見守る中で、結団式が行われました。

7:30に出発です。「楽しんできます。」「行ってきます。」玖須インターチェンジまで約50分。そこからは高速道路の移動です。あっという間に、吉野ヶ里遺跡に到着です。驚いたことに、駐車場にはバスが1台も止まっていません。乗用車が数台見られるのみです。ほとんど貸し切り状態でした。中に入って見て、実感したところでした。施設内を歩いて見学です。資料館等の前には消毒液が設置されており、手の消毒をしてから見学しました。休憩中に、子どもたちへ2つ質問をしてみました。「竪穴住居のすごいところは何でしょうか?」「高床倉庫がつくられたのはなぜでしょうか?」さすがに事前学習バッチリの子どもたちです。すぐに、答えが返ってきました。学習が深まっていることを感じました。

その後、宇宙科学館の近くまで行ってから昼食をとりました。メニューは下の写真をご覧ください。間隔をとり、対面でなく一方向で座っての食事でした。チーズハンバーグは薄味でしたが、とてもおいしかったです。

この後の『宇宙科学館編』以降を随時掲載する予定です。

Zoomによる花の交流会

小国支援学校小学部の皆さんと中原小学校とで「Zoomによる花の交流会」が行われました。業間の時間(15分間)に、縦割り班毎で各教室に分かれて交流しました。事前に渡していた鉢植え(プレゼント)が届いていました。うれしそうな笑顔がたくさん見られました。交流した後、みんなで「さんぽ」を歌いました。本当に温かい気持ちになりました。2回目もあるといいな!(9月23日掲載の「花の交流会に向けて」も併せてお読みください。)

5・6年生研究授業

9月23日、研究授業が5・6年生複式学級で行われました。校内研修推進事業を活用して、阿蘇教育事務所指導主事の先生に参観していただきました。りんどうヶ丘小学校と南小国中学校の先生も来られました。中学校の先生は初めて複式学級の授業を参観すると言われていました。担任が交互に指導を行います。担任が他の学年を指導しているとき、学習リーダーが学習活動を進めます。2名の5年生はどちらも学習リーダーになる場面が見られ、一生懸命に取り組んでいました。

6年生の学習リーダーは「さすが6年生!」と言えるほど、テキパキと学習を進めていきます。意見交換も活発に行われていました。中原小学校のリーダーとして、着実に育っている姿が見られました。

今回の授業は、「指示を待つのではなく、自分で考え、前へすすめる子」「課題解決に至る道筋を自分で考え、見つけることができる子」を育てるものでした。そして、中学校へつなぐために「社会に向けて自分が出せる、自分の力が発揮できる子」を育てることを全職員で再度、認識することになりました。系統性のある取組で、確実に成長していく子どもたちを見ることもできました。5・6年生のみなさん、行事が重なるなかで授業を提供していただいた担任の先生、成果が見られる授業をありがとうございました。

花の交流会に向けて

毎年、小国支援学校の小学部の皆さんと中原小学校とで「花の交流会」を行っています。今年は、直接会っての交流会はできません。今年は無理かなと諦めていました。でも、なんとZoom(リモート)で交流をすることになりました。何でもすぐに諦めてはいけませんね。両校の担当の先生たちが、何とかできないかと考えてくれたのです。

早速、小国支援学校のお友だちから「自己紹介カード」が届きました。中原小学校の子どもたちも、縦割り班で交流する小国支援学校のお友だちの自己紹介カードを見せてもらいました。カードには「学年・名前・好きなこと(もの)・苦手なこと(もの)・一言(メッセージ)」が書かれていました。そして、小国支援学校を紹介するDVDも入っていました。先日、業間の時間にZoomで、縦割り班毎に教室でそのDVDを観ました。もうずっと続いている交流なので、そのDVDを観て「〇〇さんだ」と、すっかり顔なじみのお友だちもいるようでした。

いつもは中原小学校に来てもらって、小国支援学校のお友だちと一緒に花植えをしたり、スポーツをしたりするのですが、今年はできませんので、プレゼントする鉢植えに苗を植えました。「〇〇さんへ」と書き、鉢に貼りました。そして、中原小学校の班のメンバーの名前を書きました。 縦割り班で協力して土を入れ、苗を植えました。

Zoom本番の日はもうすぐ(9月24日)です。準備完了!!

中原校区大運動会2020

9月12日(土)に実施予定でしたが・・・、雨のため、本日9月13日(日)に実施されました。今年度初めて、全部の保護者の方を迎えての行事がこの運動会ということになりました。元気もりもりの先生も感慨深く・・・「やっと保護者の方を迎えての運動会ができました。」と、職員で今日の運動会の反省会をしたときの言葉に全職員は改めて本日、運動会が実施できた喜びもひとしおに感じました。

ふりかえれば、プログラムも午前中に絞り、実施するなら対策は?練習方法は?と体育主任の先生も頭を抱えて、どうするかと模索してきました。運動場の中に「青いライン」・・・。職員の中にライン引きの達人の先生が子どもたちが素早く、離れて座れるようにと枠を大きくラインで引いたり、「ウオッシュタイム(手の消毒をする時間)」を競技の前後に入れたり、練習も密にならないように廊下を全面使用して、離れてのソーラン節の練習をしたりの毎日でした。体育主任の先生、毎日朝早くから夜遅くまで・・・ありがとうございました。

閉会式でのPTA会長様の言葉に、「中原の運動会に4回参加してきましたが、準備から後片付けまで保護者や卒業生の皆様の協力に感動します!」と。今日もあっという間に、後片付けまでスムーズにできました。中原愛❤の素晴らしさを感じました。本当に皆様、ありがとうございました。来年度は地域の皆様にも参加していただけることを願っています。

全児童で踊った、ソーラン節!!全員での協同作業でできあがっていったソーラン節!!

運動会後、職員全員で・・・。今年のTシャツのデザイン!

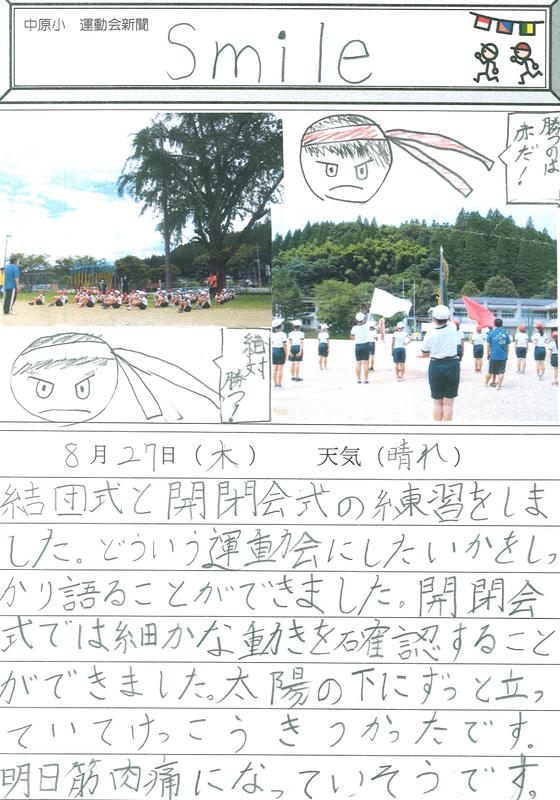

運動会新聞「Smile」№9

2週間ほどがんばってきた運動会の練習。これまでにないかたちの運動会になりますが、子どもたちは前向きにとらえて一生懸命がんばってきました。一人一人が「これまでにない すてきな思い出」になるような運動会になることだと思います。

準備は整いました。

PTA役員と保護者の皆様のご協力により、運動会の準備が整いました。本当にありがとうございました。これまで暑い中で練習に励んできた子どもたちを見守り、ときには休むための木陰をつくってくれた銀杏の樹に願いをこめて・・・。明日、運動会ができますように・・・。

運動会新聞「Smile」№8

火曜日は、予行練習でした。前日は台風接近に伴い、休校だったため3連休明けの予行練習になりました。はじめる前はちょっぴり不安がありましたが、入場行進からスタートすると子どもたちは練習してきたことをしっかりと覚えていました。短い期間でしたが、一人一人がしっかりとがんばってきた様子が分かります。本番が楽しみです。

運動会新聞「Smile」№7

運動会の得点種目も少なくなり、一つ一つに熱が入ります。リレーの作戦や応援団の時間など工夫しながら、優勝めざしています。赤白ともに競い合いながら、みんなで盛り上げていきます。

運動会新聞「Smile」№6

天気の心配をしながらの練習でした。雨が降ると全員での練習が難しいので、合間をぬって練習したり、密にならない場所(長い廊下)を使って練習したりと工夫しながらの練習です。

中原小学校のグラウンドの水はけのよさに感謝です。

運動会新聞「Smile」№5

いろんな種目の練習も始まりました。子どもたちも覚えることもいっぱいですが、細かいところまで気を配りながら力を合わせてがんばっています。日に日にたくましくなっています。

運動会新聞「Smile」№4

応援団の練習も熱が入ってきました。上級生から伝えられた演舞を友達同士で見合いながら、自分たちで細かいところまで注意して練習しています。未来の応援団のために!

運動会新聞「Smile」№3

3回目の練習でソーラン節もそろってきました。子どもたちの覚えの速さはすごいです。

運動会新聞「Smile」№2

ソーラン節の練習です。今年は、たてわり班で子どもたち同士の教え合いからスタートしました。自分たちで作り上げる「これまでにない運動会」をめざしています。

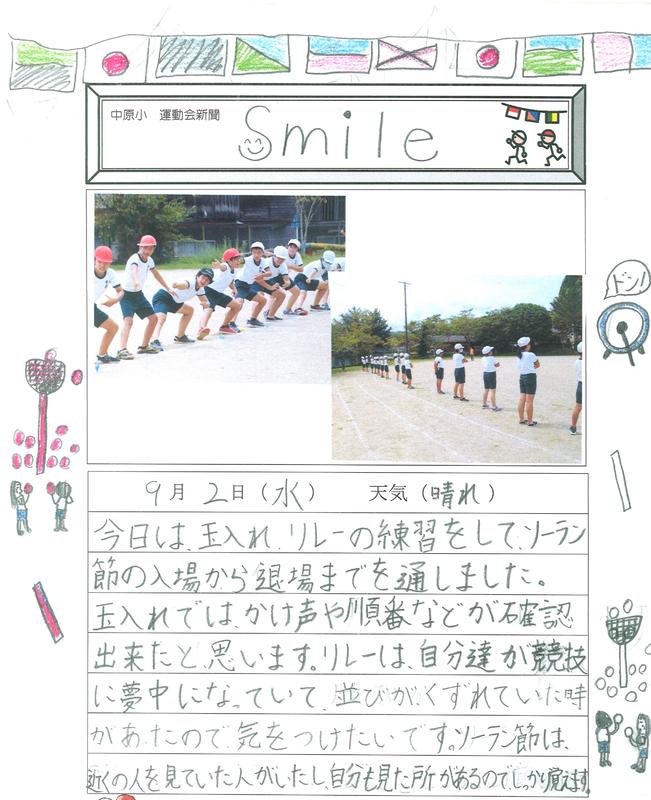

運動会新聞「Smile」№1

運動会の練習が始まり、1週間ほどが経ちました。子どもたちは元気に練習をがんばっています。今年のスローガンの言葉の中にある「笑顔とどける」ために5・6年生で運動会新聞を作っています。自分たちの前向きな姿で地域の方々にも笑顔になっていただきたいという気持ちでいっぱいです。

元気(「プリン」)をいただきました。

黒川温泉ふもと旅館様より昨日(9月3日)、猛暑、そして、コロナ禍のなかで運動会の練習や学習にがんばっている子どもたちを応援したいとのことで、「プリン」をいただきました。

元気をいただきました。ありがとうございました。

銀杏の樹はいつも・・・

朝からとても暑い日(@@;)。みんな、練習大丈夫かな?まずは、入場の練習。1年生の開会の言葉に赤白団長の誓いの言葉も・・・。位置確認や礼の仕方・・・。これからこれからと思いながら・・・。今度はラジオ体操の練習。

団長さんもみんなも「そーれ!」

白団団長「みんなが、えがおになるように・・・、がんばろう!」

赤団団長「きょうも・・・あついけど・・・、みんなで力をあわせてがんばろう!」

みんなで、観ている人に挨拶。「よろしくおねがいします!!」

銀杏の樹はいつも・・・皆さんを見守っています。そして、暑いときは、木陰で私たちを涼しくしてくれます。ありがとうございます。(*'-'*)

練習が終わると・・・次の授業が始まる前に、使った物の後片付けをします。その様子を来年の6年生が見つめています。(来年は自分たちが・・・)運動会の全体練習二日目、暑い中でしたが、皆さんよく頑張りました!!

アクセスカウンタ

ホームページをリニューアルして、様々な情報を発信し始めて本日(9月2日)が90日目(3か月)です。初日6月4日8:05に記録したアクセスカウンタは、143,073でした。毎朝8:05に記録するようにしています。そして、本日8:05に記録したアクセスカウンタは、153,122になります。153,122-143,073=10,049となり、10,000を超えました。1日平均112、最高アクセス289(7月16日記録)になります。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいていることを実感しています。本当にありがとうございます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

南小国町に虹が・・・

先週、雨が降り出したときのことです。虹がかかっていました!きれいだったので、つい写真を撮ってしまいました。中原小の子どもたちも見ているかなと思いながら・・・。

運動会の練習開始

夏休みが明け 早速運動会の練習が始まりました。今年は子どもたちも新型コロナウィルス感染症対策や熱中症対策などいろいろなことに配慮しながらの練習になります。そのような中でも校長先生から「前向きに楽しみましょう。」というお話を元気いっぱいにしていただきました。

また、毎年校区の方と一緒の運動会だったのが、今年は児童、保育園、保護者のみの運動会になりました。しかし、子どもたちは、来ていただくことができない地域の方にも笑顔を届けようという気持ちでいっぱいです。そんな想いを込めて

今年のスローガンは「前向きな気持ちで 笑顔届ける これまでにない運動会」に決定しました。

結団式でも5年生がその想いをしっかりと伝えてくれました。

いよいよスタートです。いろんな方に笑顔を届けられ、一人一人が大きく成長できる運動会にしたいと思います。

元気(「うまい棒」)をいただきました。

茨城県大子(だいご)町(町長 高梨 哲彦 様)より、豪雨災害支援として「うまい棒」のお菓子が南小国町に贈られてきました。大子町は令和元年台風第19号により被災し、全国各地から支援をいただいたその恩返しとして被災地の子どもたちを励ますため、町内のお菓子メーカーと連携して被災地市町村にお菓子を届ける事業に取り組んでおられます。本日、子どもたちに贈られてきたお菓子「うまい棒」を配布しました。「災害に負けるな!子どもたち元気プロジェクト」の一環による温かいプレゼントです。元気をいただきました。ありがとうございました。

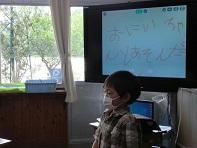

初めてのタブレットでの授業

8月21日2時間目、夏休みが終わっての国語の授業。「夏休みに楽しかったできごとをみんなに伝えましょう。まずは、一番伝えたいことをタブレットに書いてから、話します。」

子どもたちは場面を動かし、ロイロノートに入っていきます。次に、伝えたいタイトルを書いて、夏休みのおもいでの箱に提出すると、電子黒板に映し出されます。子どもたちはそのタイトルをもとに、楽しかったことを発表します。それに対して、みんなからの質問に答えます。その様子を、後ろでパソコン関係の支援の先生に見ていただきながら、ともに子どもたちのサポートを手伝ってくださいました。とても心強い支援の先生に、担任として助かりました。(心の中で・・・クーラーは入っていましたが、私の頭の中はクラクラ(-_-;) でした。)でも、こうやってタブレットに慣れていってほしいと思いました。

3・4年生研究授業

7月28日、研究授業が3・4年生複式学級における直間指導の学習で行われました。南小国町交流授業研究としても行われ、市原小学校の先生にも参観していただきました。3年生と4年生の学習内容が異なるため、授業の中で担任が交互に指導を行います。担任が他の学年を指導しているとき、学習リーダーが学習活動を進めます。3年生の学習リーダーは3年生になって直間学習を始めたばかりで、緊張しながらも一所懸命に取り組んでいました。4年生の学習リーダーはこれまでの積み重ねがあり、テキパキと取り組む姿が印象的でした。

本年度は研究を始める前に、全職員で「めざす児童像」についてじっくりと話し合いました。今回の研究授業はその1つである「指示を待つのではなく、自分で考え、前へすすめる子」を育てるものでした。授業を提供していただいた担任の先生、3・4年生のみなさん、すばらしい授業をありがとうございました。

朝顔・・・来年へつなぐ

1年生の朝顔は、次につなぐための実になっています。「今年も私たちを楽しませてくれて、ありがとう。来年もまた、この種から育てて次の命へとつないでいきます!」(^_^)/~

ミニトマトに水をあげておきます。

お盆明け、学校に来て低学年のベランダに出ると、2年教室のベランダにミニトマトが実をつけていました。すっかり赤くなって・・・それがたくさんです。実はお盆休みに入る前、「ミニトマトに水をあげておきますから、心配しないで。」と、ピアノの上手な先生が言われていました。毎日の水やり、ありがとうございます。m(_ _)m。担任のユニーク先生がそれに気づき、驚き、「ありがたーい。おかげでまだまだ収穫ができます。」と大喜び。(*^O^*)。 やっぱり中原小学校って、こんなふうにみんなで支え合って・・・つながっています。素敵です。(*'-'*)。

こんなにたくさん実をつけるってすごいなあと思っていると、ユニーク先生が「こんなによく育ったのも、保護者さんから肥料をいただいて、毎日入れていたから。」と。またまた、保護者さんとのつながりにも「熱い」思いを感じたところです。耐えがたい毎日の暑さですが、気持ちの熱さは心地よいものですね。(^▽^)。

朝からうれしい連絡が・・・

久しぶりに雨がしとしと・・・。本日当番の先生も水やりの仕事が減ってしまいました。雨さん・・・、ありがとう。(*^_^*)

今年は、新型コロナウィルス拡大防止のためと夏休みが短いのもあり、プール開放はしていません。しかし、8月20日に始まる第2ステージの1週間ほどは水泳を子どもたちにさせてあげたいので、教職員全員でプールの管理をしています。

プールの管理をした後、職員室に戻ると、「今、先生のクラスの子どもさんのお母さんから電話がありました。」と伝言がありました。折り返し電話をさせていただくと、「先生、宿題が全部終わってしまいました。」の嬉しい報告。早速、宿題の追加を準備しました。すぐに、お母さんが取りに来られました。中原って、保護者さんがすぐに学校に連絡してくださるのがいいなあと思います。宿題をお渡ししながら、お母さんに「今ごろ、宿題を早く終わったことを後悔していないといいですね。」と言いながら・・・(-_-;)。「ごめんね。おかわりの宿題出して。 」と思いながら・・・。

朝顔もつながって!

夏休みに入り、子どもたちは元気に過ごしているのかなと思いつつ・・・、やっぱり朝顔に目がいきます。朝顔のツルがお隣さんとつながっています!少し前からつながっていました。学校は夏休みで、子どもたちは離れていても、この朝顔のようにきっとつながっていてほしいと願いました☆見えますか?

銀杏の樹に守られて

8月4日、中原小の「夏休み前集会」がありました。これまた異例の時間、場所で行われました。しかし、決して突然のことではなく・・・考えての決断でした。前日はもとより、当日も朝早くからグランド整備や準備をパソコン先生が念入りにしてくれました。(^_^)いつもありがとうございます。

朝からのボランティアの時間、朝ランが終わって、草取りをして、水分補給をした後に、全校児童が間隔をあけて整列をしました。なんということでしょう。「夏休み前集会」が始まったのです。カラーコーンがきれいに間隔を空けて並んでいる前に児童が座り、集会が始まりました。銀杏の木陰に見守られているその光景が・・・。昔は、こういう感じで集会が青空のもとあっていたのだろうなあと思いました。本来は授業が終わってから始まる集会も、熱中症対策、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を考えての決断だったのでした。ふと空を見上げると真っ青な青空・・・。「今日も暑くなりそうだな。朝が涼しくてみんなも元気で良かったな。」と銀杏の樹も思っているのではと・・・。

みんなちがって、みんないい

「つなぐ」にこだわって・・・。昨年度まで頑張ってブログをアップされていたことを引き継いでいくことの「つなぐ」もあります。そして、この「つなぐ」は人権教育とも大きく関係しています。「いじめ」や「差別」は人と人とを引き裂くものです。しかし、人権教育は「人と人とをつなぐもの」「あたたかいもの」だと考えています。だからこそ、「つなぐ」という言葉にこだわりたいのです。

1年生の朝顔を見ていて、ふと気づいたのです。実は、私より先に気づいた方は元気もりもりの先生です。(^_^)

一体何に気づいたかというと・・・。1年生の朝顔の花が咲いたら、写真を撮りたいなあと思っていました。今はどういう状態かというと、最初に咲き始めた朝顔はもう実になりつつあります。先に花が咲いているころ、今か今か待っていた花が、今は花盛りなのです。同じように見えて成長の仕方も様々で、よく見ると花の色も全部違うのです。同じ色はないのです。

人の成長も同じです。みんな成長の度合いが違うのです。だから、いろいろな成長が楽しみなわけです。みんな全く一緒だったら、一気に楽しみがなくなってしまいます。兄弟姉妹もそうです。同じ環境にいても違った性格であったり、感じ方も様々です。みんなちがうからこそ、いいのです。揃うことばかりを考えていた私は、元気もりもりの先生に気づかせていただきました。ありがとうございました。

いじめ防止スローガン

中原小学校の玄関には、2つののぼり旗があります。「考えよう相手の気持ち その冗談、そのいじり いやな思いをさせてない? 南小国町小・中学校」

そして、玄関ホールには「いじめのない安心できる学校 中原小学校」が貼られています。

これらのものは、「子どもたちによるいじめ防止推進事業」に取り組んだ際につくられたものです。平成30年11月16日、南小国中学校で開催された「南小国町地域指定研究発表会」に学校代表として参加したのは、当時の6年生。発表会の様子はブログに綴られていました。その子たちも今は中学校2年生になっています。この思いをつないでいきたいと思います。これからも「いじめのない安心できる学校」をつくっていきます。

命を守る

新型コロナウィルス感染症が世界中に広まっています。今は、誰が新型コロナウィルス感染症になっても不思議ではありません。地域や学校で発生してもおかしくありません。もし、自分や身近な人が感染したとしても、人を差別したり、誹謗中傷することではないと思います。たった1つできることは、自分の命を守りつなぐために、マスク着用、手洗い、うがいをすること、密ならないように行動することだと思います。人を差別することは命を守ることにつながらないと切に感じる今日この頃です。だからこそ、マスク着用を嫌がる子どもたちに「苦しいと思ったら、ベランダで外の空気を吸ってきてもいいから、教室ではマスクをがんばって着けよう。そして、友だちとは密にならないようにしよう。それがみんなの命を守ることだから。」と声をかけています。

全校ボランティア

業間の時間に「ボランティア」という時間があります。学校の草取りをしたり、学校近くのガードレール磨きをしたりします。この日は雨のため学校内の掃除をしました。内容は、高学年が考えるのですが、今回は「窓の溝掃除」でした。家庭科の時間に作った道具をもう一度急いで全学年分作り、みんなで掃除しました。

がんばったことを先生にほめてもらってうれしそうでした。中原小学校は、なんでもみんなでするところが素敵だなと思います。それを進めてくれる高学年のがんばりも立派です。

「〇〇なぼく・わたし」 プレゼン集会 3・4年生

3・4生のプレゼン集会がありました。テーマは、「〇〇なぼく、わたし」でした。自分の好きな物や自分の家族、自分の性格など聞いてきて楽しいプレゼンでした。自分のことや家族のことをよく見ている、知っているな~と感心しました。

学校のアンケートで「自分のことを好きですか?」という質問にほとんどの子が「はい。」と答えてくれる中原っ子ですが、家族や友達の優しさの中で、自分のことをしっかりと出せているからだと感じられます。今回の3・4年生もそれを感じさせてくれる発表でした。

マジンガーZZZ!

音楽集会を開きました。今回は1年生の発表でした。前回の3・4年生は遠隔による集会でしたが、今回は距離を置いて体育館で行いました。1年生の元気の良い進行で、まずはみんなでじゃんけん大会(「♪おなかがすいたら、グーグーグー」のリズムに乗って全学年で楽しんでいました。)

次は、あの懐かし?の「マジンガーZ」を披露してくれました。(昨年のぎんなん祭でも1年生と5・6年生が踊っていましたね。)キレキレのダンスに思わずアンコール!当然今度は全校でマジンガーZZ。全校体育かと思える楽しい音楽集会でした。

2年生研究授業

今年度最初の研究授業が2年生でありました。教師が授業と作る際に作っていた指導案が今年度から学習構想案にかわりました。①単元と見通した学習計画 ②その授業で働かせる見方・考え方を入れながら、単元終了時の児童の姿を明確にするものです。変わったばかりで職員一同研修中ですが、今回は研究主任が先陣を切って授業づくりを見せてくれました。また、熊本県教育センターから指導主事にも来ていただき、研修が深まりました。

授業では2年生4人が、自分の水筒を使って、友達とかさ比べをしました。数学的な活動も取り入れながら、一人一人が見通しをもって主体的に取り組んでいました。今年度本校が大切にしている「振り返り」の時間もしっかりと確保され、次の時間につながる授業でした。(2年生の4人のみなさんお疲れ様でした。)

初プール!

今年初めて水泳の学習を行いました。天気は、少し肌寒い中でしたが、楽しみにしていた子どもたちには問題ありませんでした。担当の先生よりプールの留意点を話してもらったあと、数名の児童の目標発表。そして待ちに待ったプールへGo!

今年の水泳の学習は、感染拡大防止に配慮しながらの学習になりますが、しっかりと目標を持ってがんばってきたいですね。

七夕に願いを

7月7日(火)は、大雨のための臨時休校になりました。前日の月曜日は、先日の引き渡し訓練をいかしてスムーズに児童の下校をすることができました。(保護者の皆様ご協力ありがとうございました。町内や近隣の町内、熊本県内など被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復旧と日常の生活に戻られることを願っています。)

次の日の登校後、一日遅れの七夕飾りをつくりました。子どもたちの願いの中には、「コロナウィルスが早く治まりますように。」「みんなが健康ならそれだけでいい。」といった今の状況をどうにかして欲しい、どうにかしたいという思いが見られました。一時も早く平穏な日常に戻れるよう願いつつ、子どもたちのためにも自分たちにできることをやっていきたいものです。

7月2日は、忘れられない日

昨年度までブログを綴っていた先生が、近隣の小学校へ転勤されました。いつも、子どもたちとのつながりを大切にされていました。実は、その先生とは平成2年の阿蘇地域に「水害」があった時の同僚でもありました。7月2日は、忘れられない日です。職員全員が学校に泊まりました。たくさんの学校から、励ましのメッセージや支援物資が届きました。当時、2年生を担任していました。避難のため、2階の音楽室に全児童が集まりました。そして、保護者の方が迎えに来られるのを待ちました。中原小の1年生にその話をしました。6月30日の「引き渡し訓練」を前にして、その話をしたときに質問がありました。「先生、うちの人たちもお迎えに来れないくらい水がすごいときは、ぼくたちどうなるんですか?」と心配そうに聞かれました。「お家の方が来られるまでは、学校でちゃんと預かります」と返しました。子どもたちにも「水害」の話が伝わったんだなと思いました。

今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のために様々な対策があり、いつもと違った日常です。しかし、こんなときに、子どもたちが育てている朝顔がどんどん成長しているのを見ると心が和みます。雨の中でもツルをしっかりと伸ばし、ツルの長さが子どもたちの身長より高いことに驚いています。