2022年3月の記事一覧

理科室見学ツアー

来週24日(水)の修了式(6年生は22日)まで1週間を切り、各学年では学習のまとめや整理が行われています。3年生は「理科室見学」が行われていました。

3年生から始まる「理科」と「社会科」ですが、3年生の理科は教室で行っています。4年生以上では、様々な実験器具を使うため理科室を使っています。

今回は、授業の初めに3年生の理科室見学ツアーが行われていました。机に備えられた水道や試験管やビーカーなどの実験器具を紹介し、子ども達は思い思いに教室内を見学していました。

4月からは4年生になり、新たらしい世界(理科室)が待っています。

下級生からのメッセージ

11日(金)に行われた6年生と各学年のお別れの会で、1年生から5年生の子ども達が6年生へのメッセージを書いた用紙が6年生の教室に掲示されていました。「運動会ソーラン節カッコよかったです」「運動会の時、とてもキレッキレで踊っていてかっこいいな、すごいなと思いました」「委員会活動をちゃんとやって、運動会で準備をすばやくしていてかっこよかったです」「レッツかえでスポーツタイムもたのしかったです」などたくさんのメッセージがつづられています。

各学年、工夫されたメッセージカードとなっていて6年生を楽しませてくれています。これらの各学年からのメッセージは23日(水)の卒業式場にも飾られ彩りを添えてくれることになっています。

黙とう

昼食後は広いカントリーパークを学年ごとに場所を決めてクラスなどでボールや大縄を使って楽しく遊びました。その後、「来た時よりも美しく」でゴミ拾いをしました。

今日は、東日本大震災から11年目の日。14時46分が遠足の帰路の時刻と重なるため、帰り出発前に全員で黙とうを捧げました。事前に各クラスでも先生方からお話をしていただいていたこともあり、カントリーパークで一瞬、音が消えたかのような時をみんなで過ごしました。震災当時、まだ生まれていない子ども達がほとんどです。ご家庭でもお話をしていただければと思います。

遠足もメリハリをつけて・・

1時間ほどの遠足ですが、カントリーパーク前では「おなかすいたー」「早くご飯食べたい」「今日のお弁当は大盛だよ」「お母さんが最後(6年生)だから気合を入れたよと言っていた」など、早くご飯を食べたい思いが先行してきた子どもたち。

到着してトイレを済ませた後、早速、ちゅ~しょく!!ですが、感染予防のため、列のまま黙食でお願いをしました。もちろん食事前にはアルコール消毒を行って「いただきます」をしました。せっかくの遠足、屋外での昼食でみんなで輪になってワイワイとしてあげれないのが申し訳ないですが、子ども達はしっかりと守ってくれています。遠足でもメリハリをつけた行動ができる子どもたちです。おうちの方が作ってくれたお弁当をおいしそうに食べていました。

遠足で思い出話

11時前に学校を出発して12時にカントリパークに到着しました。3キロ弱の道のりをクラスごと歩きました。ここ2年は遠足はできず、その以前も雨天等でできなかった子どもたちもいて「いつ行ったかな?」と考え込む子ども達もいるほどの久しぶりの「遠足」だったようです。

5年生を先頭に1年生、2年生、3年生、4年生と続き約1時間でカントリーパークに6年生に先行して到着し、最後に到着した6年生を大きな拍手で迎えました。

6年生は歩きながら「1年生でドングリを使った工作したよね」「私、ドングリ忘れて家に取りに帰った」などの思い出話をしながら歩いていました。みんなで一緒に歩きながら、いろいろな思い出話ができるのも遠足の楽しみの一つかもしれません。

6年生への感謝の会

お別れ遠足に行く前の2時間を使って、6年生と各学年の感謝の会(お別れの会)を運動場で行いました。

6年生は、それぞれの学年がこの日のために、こっそりと準備をしてきた一人ひとりのメッセージや感謝の?!出し物などを見て楽しみました。

1年生のかわいい踊りに6年生も笑顔になり一緒に踊ったり、2年生からの色とりどりのスカーフでエールを送ってもらったり、3年生の6年生にエールを送る「マツケンサンバ」で一緒に持ち上がったり、4年生の「カーリング劇」や6年生との思い出の語りに聞き入り、5年生は6年生を送るためにプロジェクトチームを立ち上げ準備をしてきた「この人だれでしょう」クイズや卒業式漫才(のちほど詳しく紹介予定)で6年生の爆笑をさらったりと、それぞれの学年とのたのしい会となりました。

足どり軽く!

今日は、お別れ遠足です。目的地は近くの県農業公園(カントリーパーク)お別れ遠足です。遠足前の1・2時間目は、運動場で各学年から6年生への感謝の気持ちを伝える会を開きます。感染対策をとりながらですが、2年ぶりの遠足とあって登校してくる子どもたちの足どりもいつもより軽く明るく感じます。

しかし、感染予防のため急きょ参加できなくなった子どもたちも多くいて、とても心苦しく思います。一日も早く子どもたち全員で笑顔で活動できる日がくることを願うばかりです。

青年海外協力隊

6年1組の社会科の授業が行われていて、米澤教頭先生がゲストティーチャーとして招かれていました。学習内容は、「世界の未来と日本の役割」で国際協力の内容でした。

米澤教頭先生が30歳代のころに青年海外協力隊(JICA)として、アフリカのジンバブエ共和国に派遣されて、小学校で教えていた際の話をされていました。協力隊に参加したいと思った動機やジンバブエの学校の様子や生活などを話されたそうで、途中からの参観でしたが、子ども達の質問が止まらないほど興味深々の6年生でした。

インターネットなど様々なメディアで海外の事を知っている子ども達ですが、直接、体験された米澤先生の話に目をかがやせていました。

うれしさ&さみしさ

6年生が進めている卒業プロジェクト。今日の3時間目、校内の清掃活動を行っていました。前回に引き続き、廊下、階段、図書室、特別教室、体育館、武道場、玄関、職員室のガラス窓や窓の桟、レールなど細かい部分まで清掃してくれていました。また、毎日の掃除では取り切れない1年間の使用で黒ずんできたトイレの床も洗剤を使って清掃をしてくれました。

他の学年は授業中ということもあり、もちろん「無言」、清掃しているガラスや床に一途に向き合っている姿を見ると、さすが6年生とその成長ぶりにうれしくなってきました。と同時に「無音」でシーンとした中、黙々と取り組んでくれている姿に、あとわずかで卒業していくんだな思うとさみしさもよぎってきました。

手塚治虫

5年生の国語で学習していた「手塚治虫」のまとめの学習が行われていました。5年生の廊下には図書室から関連図書として様々な人物の伝記も置かれています。

手塚治虫の作品は読まれた方も多いと思いますが、「鉄腕アトム」「火の鳥」「ブラックジャック」「ジャングル大帝」「リボンの騎士」「ブッダ」などなど少年・少女漫画を残された漫画家です。手塚治虫を知らない子どもたちも意外といたようで世代の違いを改めて感じましたが、子ども達は、今回、手塚治虫さんの生き方を通していろいろ考えたり、学んだことあったようです。

伝記に限らず、いろいろな先人(保護者の方々も含めて)の話を聞いたり読んだりすることで、生きるヒントをもらえることもあります。ご家庭でも夕食時や団らんの際などに保護者の方々のお話を子どもたちにされるのもいいかもしれません。

大縄大会(4年生)

2時間目、4年生全体で「大縄大会」が行われました。感染の状況でなかなか全員がそろうことが難しい中でしたが、ここ数か月、4年生の子どもたちは、朝登校後や休み時間、クラスのみんなで大縄の練習をしていました。

今日は、各クラスからの大縄実行委員会(8名)が企画から準備、進行をして大会を開いていてくれました。こうした実行委員会が中心となって開催していることも5年生になる準備が整ってきたなと感じています。

3分間で何回とべるかでしたが、「はい、はい、はい」とみんなで掛け声やリズムを合わせたり、「だいじょうぶ」「まだいける」「いいよ」と励ましあいながらの長縄大会でした。中には「あとちょっとで宿題がなくなる~」と下心?!も見られましたが、4年生も残りわずかのこの時期に学年全体での有意義な大会となったようです。

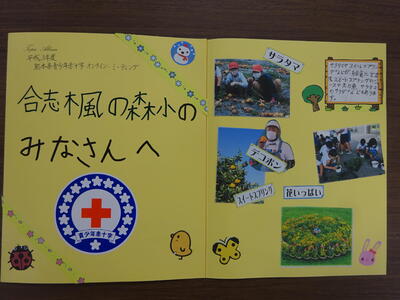

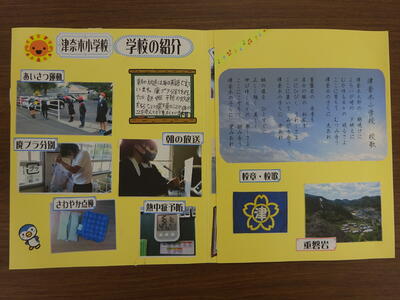

トピックアルバム(青少年赤十字)

12月27日に行った令和3年度熊本県青少年赤十字オンライン・ミーティング(詳細はこちらをクリック)に企画員会の5年生6名が参加しました。その際に参加した5校(熊本市立楡木小学校、熊本市立富合小学校、芦北町立大野小学校、津奈木町立津奈木小学校、合志楓の森小学校)で、オンライン・ミーティング後にそれぞれの学校を紹介するトピックアルバムを作り小学校間で交換をしました。

熊本市立楡木小学校に楓の森小学校を紹介したトピックアルバムを送付し、楓の森小には、津奈木町立津奈木小学校から学校紹介のトピックアルバムが届きました。

津奈木小学校では「朝の放送は毎日、英語で行ってます。廃プラ分別を行ったり、熱中症予防の放送をするなど環境のことや体のことを考えて行動しています」「2月にはチャレンジマラソンがあり、優勝するとメダルがもらえます」「サラタマやスイートスプリングなどが給食にでます。スイートスプリングのジュースや太刀魚、サラタマのサラダなどもあります」と写真を入れて学校紹介をしてくれています。

しばらくみんなが見れるようにホールに掲示する予定です。

「そだね~」

11日(金)は、送別遠足で県農業公園(カントリーパーク)に行く予定です。当日は、遠足に出発する前に、6年生への感謝の気持ちを各学年で伝える計画になっています。今回は、全校児童そろっては行わず、運動場で6年生に学年ごとで伝える形式にしています(感染防止のため)。

4年生では、学年そろっての練習があっていました。「そだね~」「そだねー」という掛け声が聞こえてきていました。主賓となる6年生のために具体的内容はお伝え出来ませんが、6年生も喜ぶような楽しい内容でした。

練習&片付け

6年生は体育館で卒業式の練習も始まっています。体育館での練習は4回ほどです。体育館の床にシートを敷いて、教室から椅子を運び込み、練習をして、椅子の運び出し、シート片付け、ステージ等の片付けを1時間(45分間)で行っています。

3クラス100名ほどで練習から片付けまでを短時間で行えているのも6年生の成長の証ではないかと感じています。卒業式までさらに気持ちも含めて着実に準備が進んでいるようです。

卒業生を送る会(わかば&もみじ学級)

小・中合同でわかば学級(小学校)ともみじ学級(中学校)の「卒業生を送る会」が武道場で行われました。中学校は今年度1・2年生のみの在籍のため、小学校6年生8名の卒業を祝う会となりました。

小学校5年生を中心にそれぞれの学年がクイズやお祝いのための様々な準備をしてくれました。クイズでは、わかば学級やもみじ学級に関することから卒業生や先生方に関することなど、初めて知ることもあり発見と笑いありの楽しいクイズとなりました。また、中学生は中学校の授業や学校生活、部活動について分かりやすく紹介をしてくれ、卒業生も安心でき期待も高まったのではと思います。

楓の森では、このように小・中合同での活動ができることはとても恵まれた環境にあります。今後は、卒業生には、楓の森小を卒業した初めての楓の森中新1年生として、小・中間の架け橋になってくれることを期待しています。

楓の森中HPブログ(こちらをクリック・ジャンプ)にも紹介されています。

来校者を迎える花々

日々、校内の環境整備を用務員の田尻先生がされていますが、学校の顔となるみんなの玄関は、いつも色とりどりの花が来校者を迎えてくれています。プランターに混じり、竹の鉢が見られますが、これは、門松の竹を再利用したものです。中には、田尻先生が趣向を凝らした竹の鉢をもあり楽しませてくれます。

卒業式練習

卒業式では合唱が行われていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ここ2年ほどは合唱を控えている学校がほとんどです。現在、音楽の授業でも発声を伴う合唱を控えており、今年度の卒業式でも合唱は行わないことにしました。卒業式で6年生が歌う予定たった合唱曲「旅立ちの日に」(作詞:小嶋登 作曲:坂本浩美)を音楽の時間に合奏として行っています。6年生の子ども達の想いを受けて音楽専科の山下先生がどうにかできないかと考えた一つです。「旅立ちの日に」の歌詞の一節「いあ、別れのとき 飛び立とう未来を信じて 弾む若い力 信じて このひろい このひろい大空に」が音楽室からの合奏に合わせて浮かんできます。

卒業式では、合奏の一部を行う予定です。

パンダのお客さん

11月にわかば学級2-3(5・6年生)の「楓の森のパンダ」(学校ブログ)を紹介しました。先日、わかば学級の5年生4人が「校長室においてもらえませんか?」とパンダを連れてやってきました。

しばらくの間、空いているソファーに座ってもらっています。前を通る人たちも思わず二度見してしまうほど、なかなか存在感のあるパンダさんのため、5年生の子ども達にお願いをして説明文を書いてもらいました。先日は、中学1年生の女の子も「すごい」「かわいい」と訪れてくれました。

昔「客寄せパンダ」という言葉もありましたが、みんなを笑顔にしてくれるパンダさんです。

校内工作展(6年生)

6年生のテーマは「未来のわたし」で彫塑を制作しています。中学生になった自分や将来の夢や仕事までそれぞれの「未来」を形にしています。

「マジシャンになった私」「ネコカフェの店員さんになった私」「介護士になった私」「高校で演劇部にはいって演じている私」「ロケット整備士になっているぼく」「消防士になって活躍している自分」「笑顔を届けるパティシエ」「毎日がんばっている私」「未来のソフトエンジニア」「6年後、令和の怪物と呼ばれる男」「未来の自分 板前Ver」「中学校の自分」「美しいをカタチに変える私」「知識を増やしている私」「将来のグランドスタッフ」「リハビリ師の私」「夢の仕事場(教室)」

6年生の未来をちゅっとだけのぞかせてもらえるワクワクするような作品ぞろいです。

校内工作展(4年生)

校内工作展の4年生は「生き物tたちのすみか」をテーマにした作品です。この1ヶ月ほど4年生教室隣の空き教室は、作品の材料となる段ボールで埋め尽くされていました。細長くカットした段ボールを縦と横で編み込み、まずは、今回の作品のキャンパスとなる土台づくりの際は、各教室とも段ボールとの格闘の日々でした。

その後、それぞれの生き物を段ボールで作り、キャンパスの上には子どもたちの創造の世界が繰り広げられています。3Dの作品もあり子どもたちの発想には驚かされます。魚や動物、虫などの生き物を題材にした作品名には「海の中のじけん」「サメ大ピンチ!」「夏の生き物」「海のルール」「カラフルな海の魚たち」「森の中のこん虫たち」などそれぞれの世界が広がっています。

ご家庭の壁掛けにピッタリな作品です!!