2021年9月の記事一覧

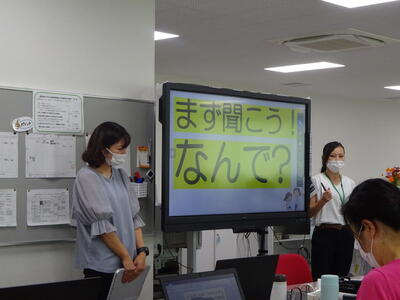

不祥事防止研修

学校では、毎月、全職員での職員会議があり、会議の最初で「不祥事防止研修」を行っています。この研修は2名の先生方が各内容の担当となり、事前に内容を検討、準備して全職員に研修を行う形式で行っています。昨日(8日)は、「体罰防止」についての研修で、6年部の後藤先生と4年部の中村先生が担当でした。学校内で体罰が起こりえる場面を想定し、体罰防止に向けて何が必要なのかを考えていく内容でした。小グループで話し合いを持ちながら体罰防止について全職員で再確認をしました。

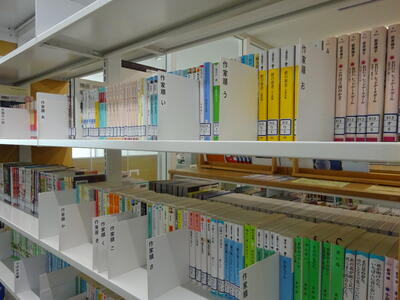

楓の森小・中の図書室は今・・2

感染防止対策のため利用を制限している図書室ですが、司書の堀田先生は毎日、図書室にこもり作業をされています。4月開校時の蔵書数は5731冊(現在は6516冊。うち寄贈本は129冊)。4月当初、子どもたちができるだけ早く図書室を利用できるようにと急ピッチで準備、整理、環境づくりをされていました。しかし、堀田先生一人でするには限界もあったようで、この利用制限期間を使って様々な作業を黙々と行われています。図書室利用が再開した時には、子どもたちにとってもさらに利用しやすいリニューアルしたものになっていると思います。

堀田先生は、いろんな企画をされたり、アイディアをお持ちの方です。図書室にも学年の学習に応じたコーナーや世の中の話題に応じたコーナーなどが設けられたりします。また、季節に応じた環境づくりも得意で、季節を感じることができる図書室でもあります。今の時期はハロウィンの飾りグッズが出番を待っているようでした。こんな図書室がある子ども達は幸せだと思います。

給食室の感染防止対策

楓の森小・中の給食は、敷地内の給食棟で調理されています。そこで合志市教育委員会が一部業務委託をした業者(ハーベストネクスト株式会社)の方々が従事さてれいます。

日々の細やかな衛生管理はもちろんですが、新型コロナウイルス感染症の対策の一つとして、食後の食器等の洗浄の際には、通常のマスクに加えフェイスシールド(飛沫感染防止)をつけて作業をされています。子どもたちが毎日食べている給食の裏側では、日々、安心安全に給食を提供できるよう様々な取組がなされています。

中学生と一緒に木工作業(中学校:渕上校長)

合志楓の森中学校の渕上佳宏校長先生は、とても多才な校長先生です。教育はもちろんですが、栽培、農作業、木工、ICT・・・様々な顔を持たれています。これまでも学校園も自前の耕運機で耕していただき、わかば学級のサツマイモがすくすくと育っています。

今日は、中学校の技術の木工の授業に交じって、渕上校長先生の姿が技術室にありました。製作されていたのは、飛沫防止のためのパーティション。すでに会議室等用に製作済みで、今回は、理科室用のパーティションを大量制作中でした。中学生も校長先生の技術と手際のよさを学んだのではないでしょうか。

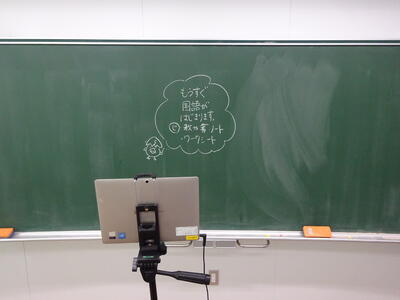

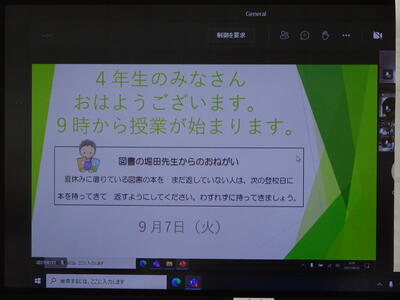

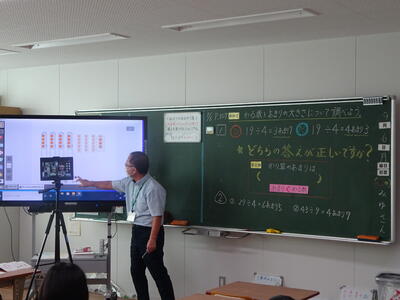

もうすぐ授業がはじまります!(オンライン授業)

分散登校3日目。自宅でオンライン授業を受けるのも2回目となりました。

先生方も子どもたちがどうしたらオンライン学習が見やすくなるか、また分かりやすくなるかを毎日、試行錯誤の連続です。朝8時30分から9時までの接続の時間の教室の光景。自宅にいる子どもたちを想定した配信が行われていました。先生方の対応力のすごさを感じます。

また、5年生の教室では、電子黒板がタブレットでどのように見えているのか、教室にいる数台の子どものタブレットを使って事前にチェックしていました。電気を消したがみやすいのか、カメラの角度は・・・などなど。

テレビ局のディレクター役を子どもたちが行っています。

楓の森小・中図書室は今・・

楓の森小・中の人気スポットの一つの図書室ですが、感染拡大防止のため前期後半のスタートでは、図書室利用も休み時間を1学級限定で設定していました。しかし、3日からの分散登校となり、残念ながら現在は図書室の利用自体は一旦停止しています。そこで、図書室の今を実況中継します。

まずは、「返却BOX」登場!!。注文して待ちに待っていたBOXです。4年生側の図書室入り口に置いてあります。図書室が閉まっている時は、このBOXに返却!さらに利用しやすくなりました。返却BOには、青のリボンがつけられています(図書司書の堀田先生のうれしさもこめられています)。返却ボックス&ピクトグラム.pdf

もう一つは、「読み解くシリーズ」「ひみつシリーズ」が蔵書に加わりました。なんと無料!!配付。そのいきさつは、前回のメープルシリーズをお読みください。メープルちゃん(無料配付シリーズ).pdf

さらに、東京オリンピック・パラリンピックでも話題となった「ピクトグラム」。楓の森小中図書室では当初から取り入れられていましたが、夏休み期間中にさらにグレードアップ!入室はできませんが、楓の森小中図書室は、室外からも見られるので、ちょっとのぞいてみてください。

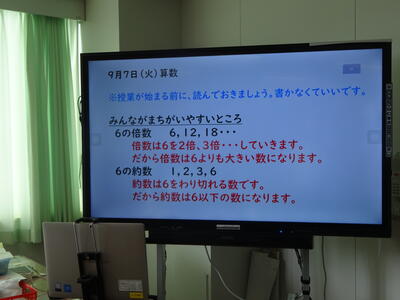

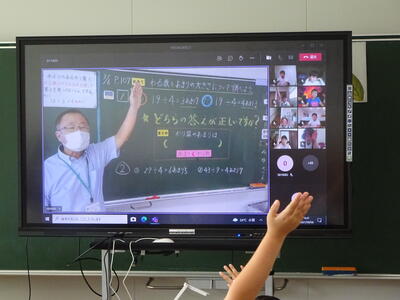

オンライン授業バージョンアップ

先週金曜日に引き続き、分散登校2日目。金曜日に自宅でオンライン授業を受けていた子どもたちが今日は登校日となります。朝から、数人にオンライン授業についての感想を聞くと、「うまくつながらなった」「声が聞こえにくかった」「黒板が見えにくかった」「うまくつながった」「時間が短かった」「休み時間(10分)が暇だった」などの感想が聞かれました。接続等でご家庭にはご協力いただきありがとうございました。

初日は、接続等についての多くのお問い合わせがありましたが、今日は、お問い合わせ等もほとんどなくスムーズに接続ができたようでした。週末に再度、ご家庭でも確認していただいたのではと感謝します。

学校でも初日のオンライン授業を終え、全職員で改善点を出し合いました。「黒板の文字を(いつもより)大きく書く」「いつよもりゆっくり話す」「みやすくするためスライド等を準備する」「画面上で見えやすいチョークの色にする」など、今日のオンライン授業は改善されていす。先生方もより分かりやすいオンライン授業に向け、土日も含め準備をされていました。

通常の授業と違い、オンライン授業ならではのやり方に変えていく必要があり、日々、考えバージョンアップしています。先生方の取組にも感謝です。

分散登校(オンライン授業)その2

授業の中では、タブレットを活用した活動を行っていますが、オンライン授業(授業配信)は、子ども達(ご家庭)にとっても学校にとっても初めての取組です。

オンライン授業に向け、各学年やクラスでは接続方法などを事前に子どもたちと一緒に確認したり、家庭での接続確認テストなどを行ったりしてきました。また、オンライン授業にむけて授業のやり方やどのようにしたら見えやすいのかや分かりやすいのかなど、オンラインに応じた授業の方法を学年で検討し、教材研究を含め先生方は教具などの準備を急ピッチで進めてきました。

本校では、学習進度など様々なことを考慮し、学年単位でのオンライン授業を実施しています。例えば2年1組での国語の授業を自宅学習の児童はもちろん、2組、3組の登校している児童も受けるという方法です。他の担任は、児童の個別指導やオンライン配信の補助などを行います。

各学年、国語や算数、社会、体育、音楽、図工など各教科のオンライン授業を行いました。午前中5時間授業後、給食を食べて子どもたちが帰った後、職員で今日のオンライン授業の振り返りを行いました。

初めてのオンライン授業で、いつも以上に先生方も疲れられtようでした。

分散登校(オンライン授業)その1

本日(3日)から14日(火)までの8日間は、合志市内の小中学校は分散登校です。30日(月)に保護者の皆様にはお知らせをし、各ご家庭で調整等などご理解とご協力いただき感謝いたします。

楓の森小は、地区別の分散のためクラスによりばらつきはありますが、毎日、各クラス10人~24人の登校となります。登校しない児童は、自宅でオンライン授業(授業配信)を受けることになります。

登校してきた子どもたちは、空いた席が多くあるいつもと違った教室で「ちょっとさみしいな」という声も聞かれました。8時30分から9時までの30分間は、自宅のオンライン接続時間として設定した8時30分から9時までに自宅から次々に子ども達が参加してきました。学校では、学年単位でオンライン授業を各教室の電子黒板に配信する準備をおこないました。

バーチャルピアノ(音楽)

文部科学省から「学校における新型コロナウイウル感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」に、学校内での教育活動における感染防止対策が示されています。各学校では、このマニュアルに沿って、それぞれの施設等を考慮した対策を行っています。特に授業では、学習する時期の入れ替えや活動方法の工夫など、試行錯誤をしながらの行っています。

音楽では、発声などを伴わない鑑賞を行ったりとしていますが、リコーダーや鍵盤ハーモニカなど、実技を伴う活動については悩みがつきません。

音楽専科の山下先生は、ICT支援員の板東さんに相談し、バーチャルピアノでの活動の準備を進めてきました。今日は、6年2組で実際にバーチャルピアノを使って授業が行われていました。子どもたちも鍵盤を押さえながら、音がでるバーチャルピアノでの練習で実感がわいていたようでした。

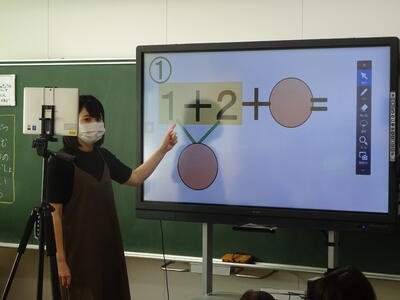

算数でのタブレット活用

今日の4年3組(西方教諭)の算数の授業はタブレットを使った学習中でした。教室に入った際、ちょっとした違和感がありました。その違和感は、子どもたちの机の上に教科書がないことでした。机の上には、筆箱とノートとタブレット。よく見ると、全員のタブレットには、電子黒板に映しているデジタル教科書が転送されていました。

先生の指示をうけて、タブレット内の教科書に手書きで自分の考えを記入し、記入したものを子どもたちは電子黒板に送信。電子黒板で子どもたちの考えを共有しながら授業は進んでいました。授業後、西方先生に話を聞くと、子どもたちもタブレットを活用した授業は意欲的に取り組んでいるそうです。

タブレットを使いだして、実質3か月ほどですが、授業や教室ではタブレットがある光景は当たり前となってきています。

夏休みの生活確認シート(「志合わせて夢プロジェクト」)

合志市で進めている各中学校区での小中一貫教育。この推進に関する中島教育長の提言「志合わせてて夢プロジェクト」があります(志合わせて夢実現プロジェクト.pdf)。夏休み期間中も市内の全小中学校では取り組んでいました。

休み前集会でも私(校長)からの話をしましたが、本校では、「Myプロジェクト」から①朝、自分で起きる ②朝ご飯を食べる ③(朝の涼しい内に)進んで学習に取り組む 「Homeプロジェクト」から①家の手伝いをする の4項目に加え、歯磨き、体温測定の6項目を「夏休み確認シート」に毎日記録するようにし取り組みました。休み明けに子どもたちが提出したシートを見ると保護者の方々にも確認、励ましをしてもらいながら、それぞれに取り組んでいたことが伝わってきました。

子ども達の振り返りでは、「自分で朝起きるのは、去年よりよくなってきているので、後は家のお手伝いをがんばりたいです」「お手伝いも毎日頑張れたと思うので、夏休みが終わってからと言ってやめずに続けていきたいです」と今後につながる感想が見られました。

また、保護者の方からも「規則正しい生活ができていないときもあったけど、自分で正しい生活習慣にもどるよう修正していました」「誰よりも手伝ってくれ、弟の面倒も見てくれとても助かりました」「毎日、ラジオ体操、ストレッチ、お手伝いと自分で考えて生活していました。たくさんお手伝いをしてくれてとても助かりました」といった声(記載)があり、保護者の方々の取組にも感謝いたします。