学校生活

「天草の魅力を探る 文化と歴史ガイドブック」を寄贈いただく”!

夏休み期間中に「天草の魅力を探る 文化と歴史ガイドブック」を寄贈していただきました。

この本は、天草市本渡町の地域おこしグループ「天草デザインプロジェクト」の方々が地元の文化と歴史を若い人たちに学んでもらおうと作製されたものです。

これを、東京本渡会名誉会長の新 日出雄様から10冊も贈呈していただきました。早速、2学期より図書室や学級文庫に設置し、たくさんの子供たちに読んでもらおうと考えています。

本書の特色として、全文、漢字にルビがふってあり子供たちが読みやすくしてあります。各ページにQRコードが掲載されていて、記事の内容と関連のある動画や地図等が検索でき、ICTを活用した学びができるようになっていました。

天草の魅力とは何かを紐解き、子供たちが興味を持って読み深めていくことが期待される本だと感じました。寄贈いただき、心より感謝申し上げます。

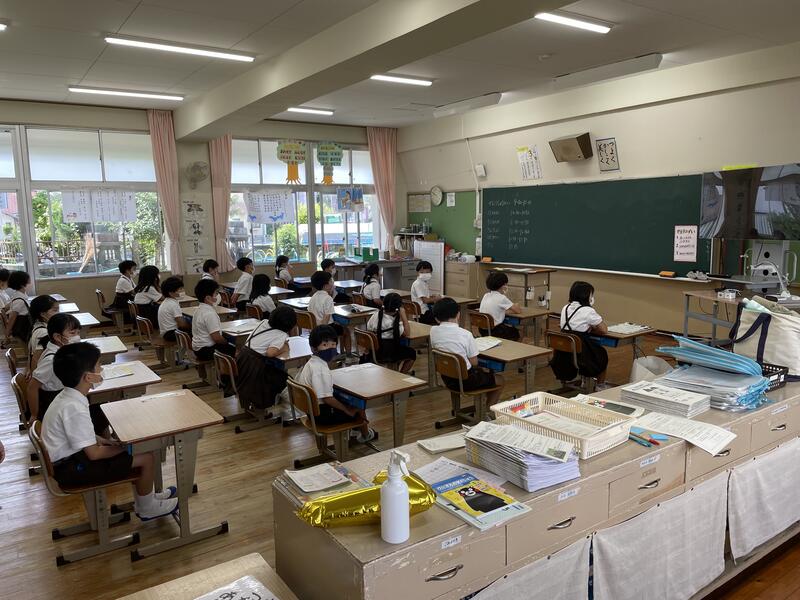

本日(22日)登校日!

2学期始業式まで残り1週間となった今日、登校日を実施しました。久しぶりに登校する子供たちの姿を見ることができました。ただ、欠席は約60人もいて、新型コロナ感染拡大に対する不安もあるようです。

全校集会を行いましたが、放送による集会でした。

その後、学級活動を行い、これまでの夏休みを振り返るとともに、残り1週間で生活リズムを取り戻し、2学期に備えていくことをみんなで確認しました。

また、今回は特別に、給食も実施しました。

これは、新しい本渡給食センターの完成にともない試行的に行われたものです。本校でも受け入れの練習を2回行っています。ちなみに、今日の献立は、「ご飯、牛乳、かき玉汁、鯛のマヨネーズ焼き、ちくわの和え物」でした。

子供たちは、無言給食ではありましたが、美味しくいただいたようです。

*全校集会(放送)で、子供たちに話した内容を「☆校長通信☆」に掲載していますので、ご覧ください。

卒業式に向けて、サクラソウの種まき!

夏休み(7月26日)にサクラソウの種を蒔きました。このサクラソウの種蒔きは、来年3月の卒業式に向けてのことです。毎年、11月に6年生がサクラソウの苗をプランターに移植して、卒業式まで育てる取組をしています。

この種も、昨年6年生が育てたサクラソウから採った種なのです。そうやって、今年が4年目となります。

3週間もするとかわいらしい芽がでてきます。間引きをしながら育てていき、9月になったらポットに移植して苗作りを行う計画です。暑さが厳しいとせっかく芽がでても枯れてしまします。今が、一番気をつかいます。

今年も大きく育ってほしいです。

22日(月)は登校日!

夏休みも残り2週間足らずとなりました。新型コロナウイルス感染拡大への不安は続いていますが、現在のところ、大きな事故の報告もなく、南っ子は、みんな元気に毎日を過ごしているようです。

今後の感染状況次第ではありますが、現時点(本日17日)では、登校日は予定通りに実施します。夏休みに完成した「新しい本渡給食センター」から提供される「試食」も無言給食で行う予定です。なお、登校時には、これまで同様、朝からの健康観察、検温等していただき、元気に登校してほしいと思います。

今週から基本的に、「南小ホームページ」を毎日更新していきますので、お楽しみに!!

【掲載予定】

・卒業式に向けて、サクラソウの種まき

・全国学力・学習状況調査結果

・南っ子のキラリ!

・「天草の魅力を探る文化と歴史ガイドブックの寄贈」

・新本渡給食センターからの給食(試食)等

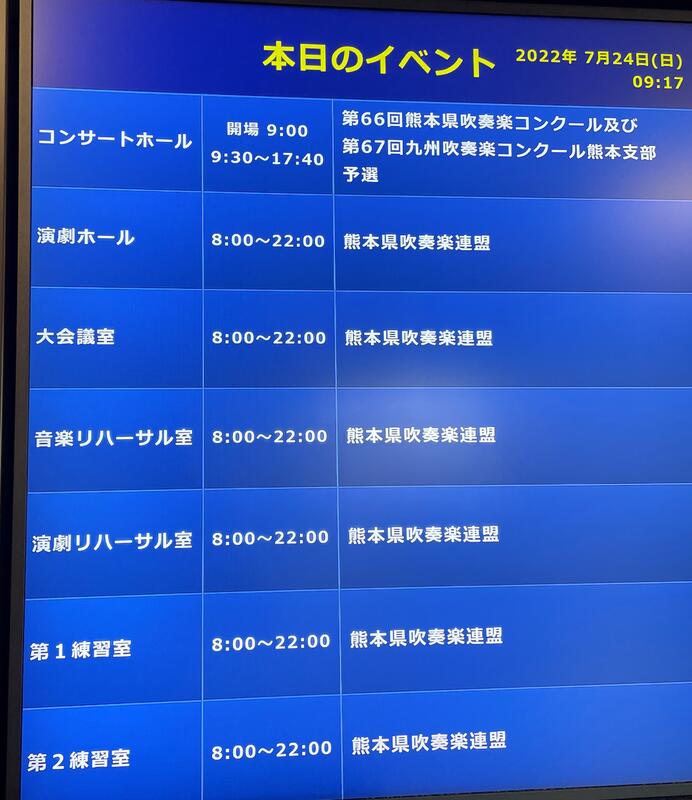

県吹奏楽コンクール銀賞!この経験を次に生かす!

7月24日、熊本市の県立劇場で開催されたコンクールで、われらが本渡南小吹奏楽部は、銀賞を受賞しました。新型コロナの影響で今年度も、開催が心配されましたが何とか開催され本当によかったと思いました。ただ、子供たちにとっては、感染拡大防止策のため、練習が思うようにできず、パート練習中心で、全体で音を重ねることも難しく、苦しい時期を過ごしてきました。

それでも、できるところから練習を続け、なんとかこの日を迎えることができました。県立劇場という大舞台で演奏をするのは、4年生にとっては初めての経験であり、そこは、6年生を中心に先輩たちがリードして本番に臨みました。現時点で持っている力は、十分出し切ったと思います。後日、審査をしていただいた先生方からも、よかった点をたくさん挙げて、ほめていただきました。会場で聴いていた私も、南っ子の頑張りに心から感動しました。

今回の経験で、課題(これから頑張ること)も明確になったと思います。助言もたくさんいただきました。金賞を逃がし、悔しい気持ちでいる部員もいるかもしれません。でも、「ピンチはチャンス」です。この悔しさをバネにもっともっと練習して、さらに成長してほしいと思います。

最後に、南小吹奏楽部を応援してくださる皆様、OB、OGの皆様、秋の大会では、さらに成長した姿(演奏)をお見せできるよう努力してまいりますので、どうか、これからも応援よろしくお願いします。

小体連水泳記録会開催!

夏休みに入ってすぐの7月22日に、本渡南小学校のプールで開催されました。参加児童を6年生のみとし、無観客での実施となりました。大会運営も、なるべく密を避けるよう、種目を前半と後半に分けて泳ぐことになりました。

子供たちはこれまでの体育の時間で練習をしてきた成果を発揮し、自己記録の更新を目指し、一生懸命泳いでいました。北小の子供たちと競い合うことも刺激となり、よい経験となったようです。

開閉会式もなく、少し寂しい気もしましたが、子供たちの安全を確保するためには仕方のないことだと感じました。

5年生は、北小学校会場で実施されました。この大会で出した記録は公認記録となりますので、後日、参加児童には記録証が送られます。

↑ 出発前の5年生

↓ 先生たちも役員お疲れままでした。

来年度は、通常通りの大会になることを願いたいと思います。

熊本県吹奏楽コンクールまで、あと3日!

夏休みも返上して、本渡南小吹奏楽部(本校で唯一の部活動)が、猛練習をしています。今月24日に熊本市の県劇ホールで開催される「熊本県吹奏楽コンクール」出場に向けての練習です。

4年生以上で楽団を組んで出場します。

今年度も、新型コロナウイルス感染拡大の不安もある中、何とか実施されるようですが、これまで思うような練習もできず、子供たちも苦労の連続であったと思います。それでも、何とか、まとまりのある演奏ができるようになってきています。

本番まであと2日となりました。6年生を中心にパート練習や全体練習に一生懸命取り組んでいる子供たちにエールを送ります。顧問の先生や保護者の方々、さらには外部指導者の支援を受けながら、ラストスパートです。卒業生もかけつけてくれています。本当にありがたいです。

この努力が、きっと実りますよう、みんなで応援したいと思います。頑張れ!南小吹奏楽部!!

明日の水泳記録会に向けて!

夏休みの初日(7月21日)、5,6年生が明日実施される小体連水泳記録会に向けて最後の練習を行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、今年度は、5年生が本渡北小学校会場、6年生が本渡南小学校会場に分かれて開催されることになりました。今年度も無観客の中、プログラムも前半と後半に分けて、密を避けながら実施されます。

子供たちは、これまで、体育の授業を中心に限られた時間の中で練習を重ねてきました。6年生にとっては、昨年度がコロナの影響で中止されていましたので、今回が初めての記録会参加となります。

代表児童によるリレーも最後の種目で行われます。5年生も6年生も、自己最高記録をねらって泳いでほしいです。

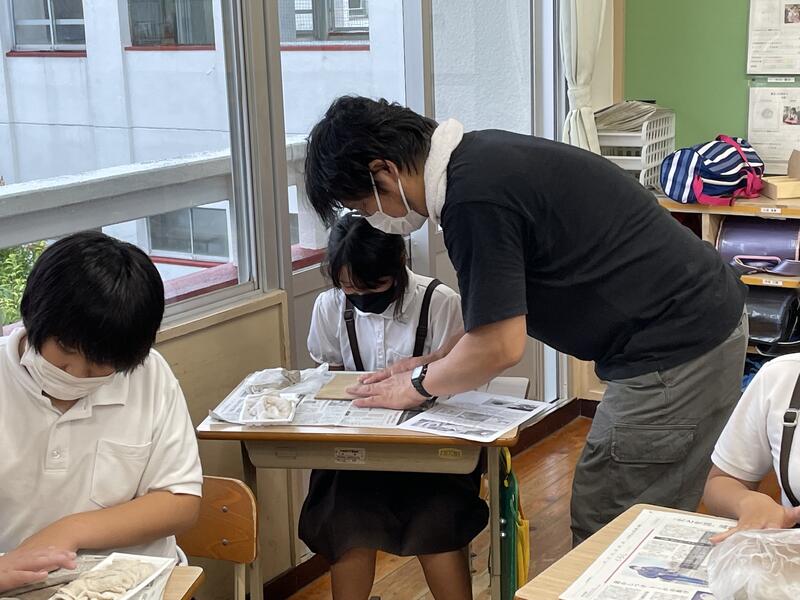

ゲストティーチャーを迎えて!(7月の授業から)

子供作陶体験!(6年生)

先週(7月15日)、地域の先生方にご協力いただき、6年生が作陶体験に挑戦しました。

先生は、昨年同様、陶芸家の「水の平焼き」の岡部さんでした。

粘土を紐状にして重ねて形を造っていきました。どの作品も個性的で、とてもよい仕上がりでした。

次回の絵付けが楽しみです。その時期がきましたら、また、紹介します。

楽しい、楽しい鍵盤ハーモニカ♪♪(1年生)

1年生の音楽の時間に鍵盤ハーモニカの講師として水田様をお招きしました。

この授業は、毎年、1年生を対象に実施されているものです。

それぞれのクラスで、鍵盤ハーモニカの基本的な使い方(運指、息の吹き方)などを指導していただきました。子どもたちが知っている曲に合わせてテンポよく指導が行われていました。

子どもたちは、自然と一緒に歌ったり、体を動かしたりするなど、楽しく学習ができていました。

今日教えていただいたことをこれから音楽の時間に意識して、練習に取り組むと上手に演奏できるようになると思います。子どもたちの今後の成長が楽しみです!!

1学期が終了しました!(7月20日)

新型コロナの感染拡大防止対策として、終業式を校内放送を使って行いました。

式の前に、1学期をもって転出する2名の子供たちの紹介をし、お別れの言葉を言ってもらいました。

新しい学校でも頑張ってほしいです。その後、式が始まり代表で3人の児童が「1学期の反省」を発表してくれました。

その「校長の話」がありましたが、その内容は☆校長通信☆の欄に掲載していますので、ご覧ください。

その後、夏休みの暮らし方について、2人の先生からプレゼンを使って話がありました。子供たちは、各教室のスクリーンに映し出された画像を見ながら、話を聴きました。

式が終わり、学級活動で通知表が渡されました。

1学期 読書チャンピオンの紹介!

毎年、学期ごとに読書をがんばった個人と学級に校長賞を贈っています。

個人の部チャンピオンは、1年生の大平しおりさん(43さつ)でした。

ちなみに、2位は6年1組、3位は2年3組でした。おめでとうございます。

学校全体でも年々、読書量が増え続けています。とてもよい傾向だと思います。図書委員会も自主的な活動を行い、本を読みたくなる環境をつくっています。まとめて貸し出し2冊券、3冊券を発行して、南っ子が図書室で本を借りる機会を増やしています。担任の先生も、図書室で、調べ学習を意図的に設定するなどの工夫も見られます。

表彰は、2学期も行います。夏休みも含めて、これからも積極的に読書に取り組んでほしいです。

天草宝島デー給食「マグロ」と「とうがん」

7月8日は、天草宝島デー「マグロ」を使った給食でした。この日の献立を紹介します。

かぼちゃのそぼろ煮、マグロカツ、ごま酢和あえ、ご飯、牛乳

マグロカツのマグロは天草の海で捕れた若いマグロを使っています。カツオのような味わいです。

マグロにはDHA という栄養が含まれ、記憶力もよくなります。みんなで美味しくいただきました。

さらに7月11日は、天草宝島デー「とうがん」を使った給食でした!この日の献立を紹介します。

夏ののっぺい汁、いわし生姜煮、ひじきの和え物、ご飯、牛乳

夏 野菜がたくさん入った夏のっぺい汁には天草の冬瓜が入っています。とうがんは漢字では「冬の瓜」と書きますが、旬は夏です。煮ると柔らかくなり、味も染みやすく、とろっとした食感になります。子供たちは、この天草宝島デーを楽しみしているようす。

第3回目は、明日(7月15日)に「オクラ」を使った給食が提供される予定です。

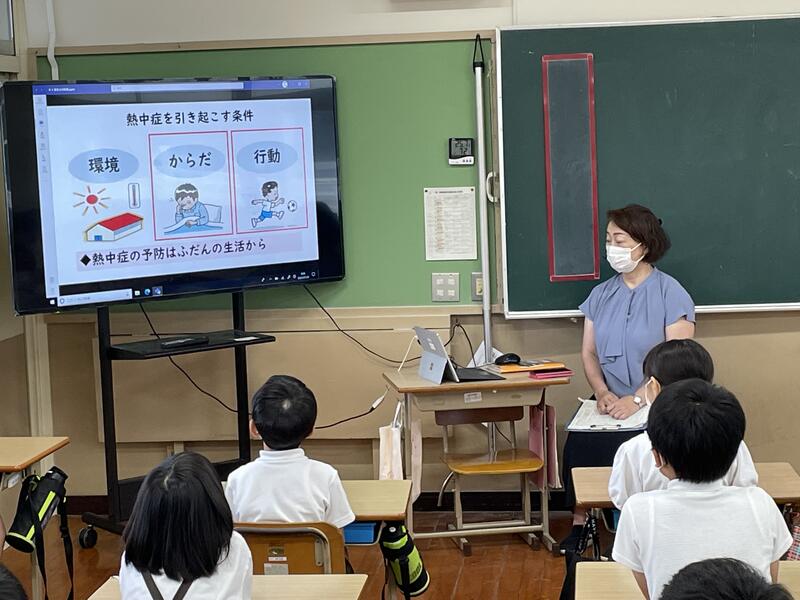

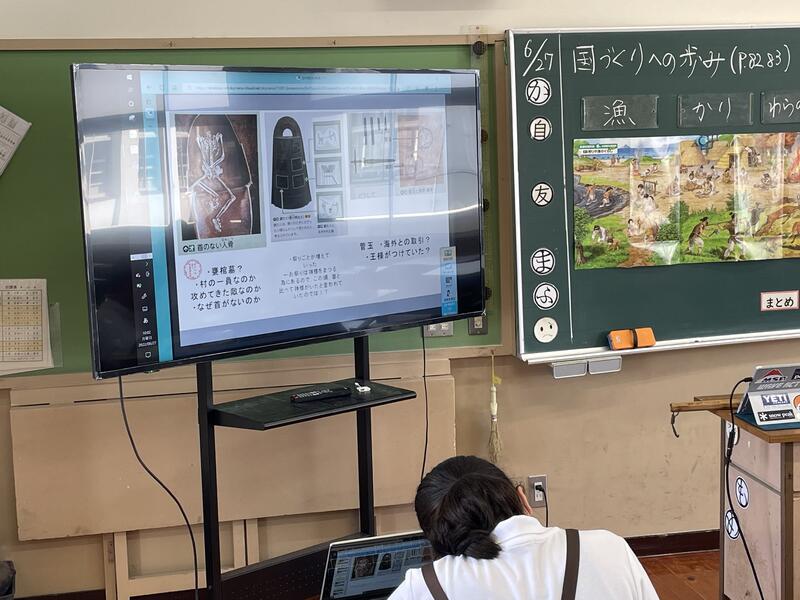

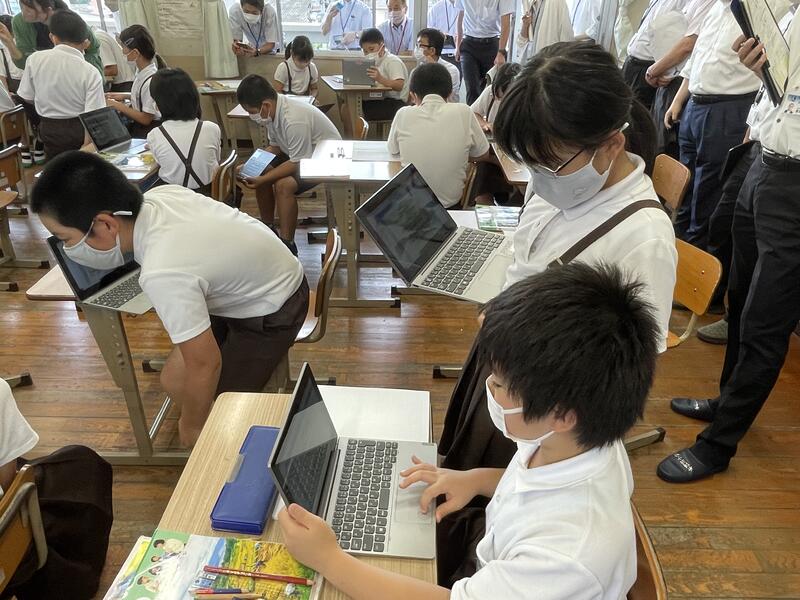

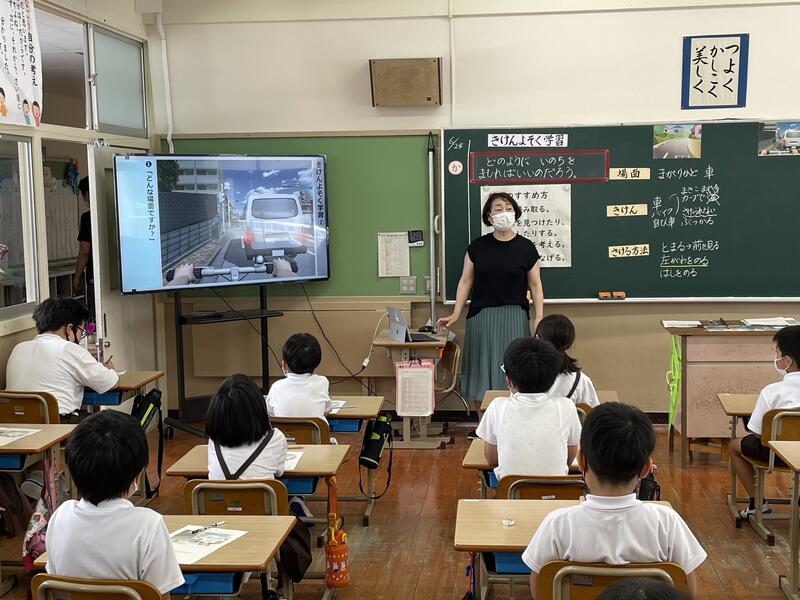

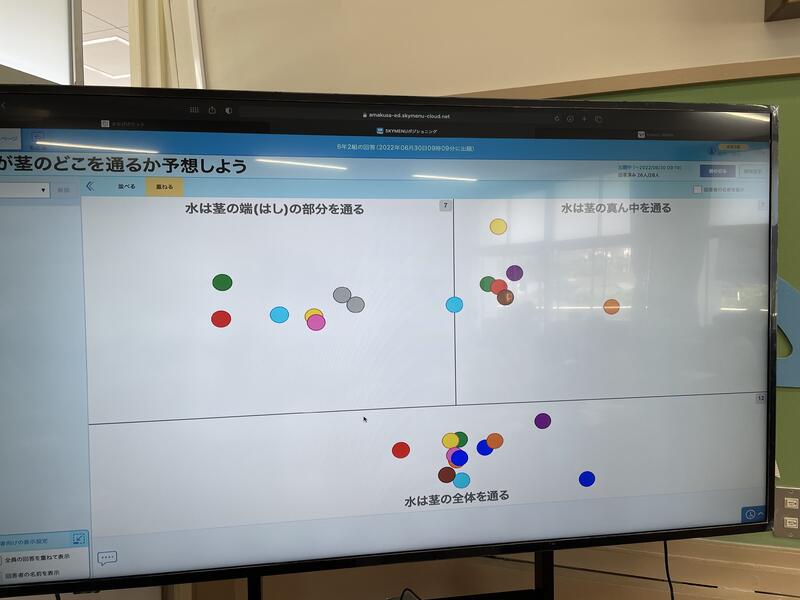

ICTを活用した授業づくり!

今年度は、全学級でICTを活用した授業づくりを進めています。

子供たちは、タブレットを駆使し、教師とともに創り上げる新しい学びにわくわくしています。新しい時代の中で生きる子供たちにとって、この新しい学びのスタイルは必修だと思います。

南っ子のキラリ! あいさつ編

今週の学級通信の中から、南っ子のキラリを見つけましたので紹介します。

(4年生の学級通信から抜粋)

人を笑顔にするあいさつ

改めてあいさつのよさを感じる出来事がありました。どちらも4年生の子どものことです。

朝の出勤時、正門前の信号機が青になるのを待っていました。その前を、数名の南っ子が横断していきました。その中の一人が、帽子を取り、両方向に深々とお辞儀をして感謝の気持ちを表現してくれました。とても清々しい気持ちになりました。あのようなお辞儀をされたら、きっと誰もが「待ってよかった。」と思うに違いありません。

別日のことです。出勤し、職員玄関から校舎内へ入ろうとしたとき、「先生」と呼ぶ声がしました。ふり返ると、ある子が「おはようございます。」と言い、手を振りながらぺこりと礼をしてくれました。その様子を見て、「今日も1日、がんばろう!」という気持ちになりました。

あいさつは人を笑顔にするとよく聞きますが、本当にそのとおりだと思いました。

2人のよさを自分に取り入れてほしいと思い、この話をクラスでしました。すると、自然と拍手が起こりました。誰かをほめると、いつも温かい拍手が起こります。給食の放送で、隣の組の子どもたちの名前が紹介されたときも、同様です。4年生の子どもたちのことが誇らしく思える瞬間の一つです。

(校長より)

あいさつがとても上手な4年生です。学級の温かさも感じることができ、すばらしい4年生です。毎朝校門で、元気のよいあいさつしてもらい、私も爽やかな気分になります。4年生以外にも、あいさつができる人がたくさんいます。

日頃、子どもたちには、先生にあいさつできるだけでは、あいさつ名人とは言えないと言ってます。お家の人や友だち、地域の方々へのあいさつが上手にできてはじめて「名人だよ」と伝えています。

「なぜ、あいさつするのか」「あいさつすることのよさ」「どんなあいさつの仕方があるのか」等、この通信にあるような例を子供たちに示しながら、これからも根気強く「あいさつ運動」に努めていきたいと思います。

保護者の皆様、家庭内でもあいさつの習慣化をお願いいたします。地域の皆様、校区で南っ子があいさつしたときは、あいさつを返していただけると嬉しいです。学校でもがんばりますのでよろしくお願いします。

PTA主催、地区懇談会の開催!

本日(7月7日)、午後7時半より地区懇談会が実施されました。参加者は、日頃から本校教育に大変お世話になっている区長様をはじめ、主任児童員、民生委員、子ども会役員、そしてPTA役員の皆様です。この機会を通して、地区の問題や気になること、学校やPTAに関することなど、様々なご意見を伺うことを主なねらいとして実施されました。

開会行事では、PTA会長、校長あいさつ(校内放送)に引き続いて、代表児童(児童会運営委委員6名)による学校紹介をビデオメッセージにして放映しました。

平林PTA会長のあいさつ

運営委員会の6人(6年生)による学校紹介

その後、地区ごとに様々な意見が交わされ、有意義な懇談会となりました。

この会で出された意見を、学校(校長)はしっかり受け止め、改善すべきとところは、迅速に対応していきたいと思います。

ご出席いただきました皆様、本日はありがとうございました。

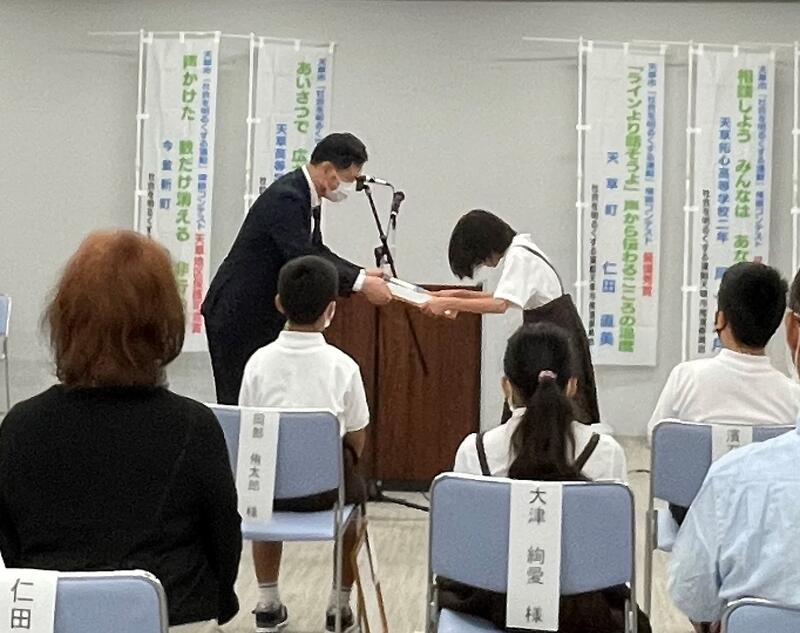

「社会を明るくする運動」作文コンテストで優秀賞・保護司会賞を受賞!

7月2日(土)に令和4年度天草市「社会を明るくする運動」が、天草市複合施設ここらすで開催されました。

この会は、「社会を明るくする運動」強調月間及び青少年の非行・被害防止全国強調月間にあたり、犯罪や非行のない地域社会を築くために市民一人一人がそれぞれにできることを考え、参加するきっかけをつくることを目的に開催されました。

この運動の一環として応募された作文コンテストにおいて、本校6年生の小川理子さんが優秀賞、5年生の大津絢愛さんが天草地区保護司会賞を受賞しました。

また、この日の表彰式には参加していませんが、6年生の岡田茉苗さんも、作文コンテストで「佳作」を受賞しています。3人のみなさん、おめでとうございます。

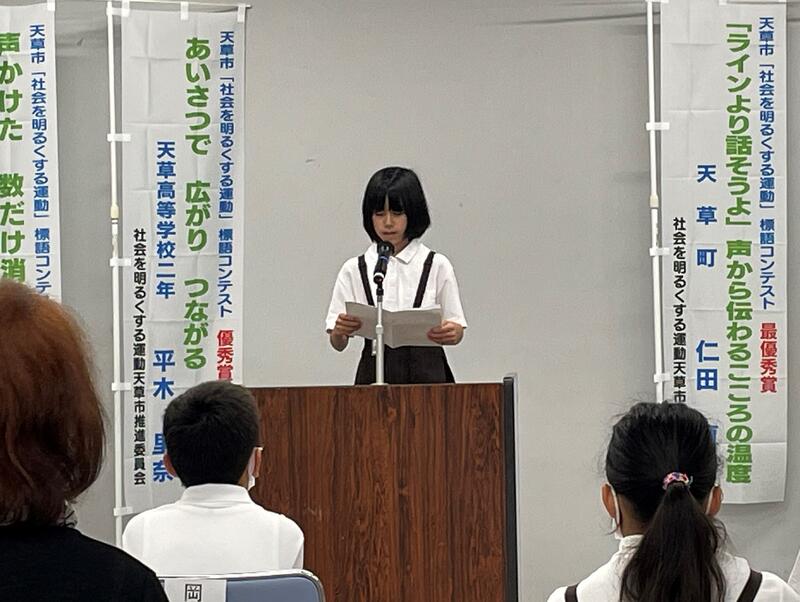

表彰式の後、会の中で作文発表も行われました。小川理子さんの作文テーマは「笑顔で社会を明るく」でした。

作文の中で「笑顔でいると、自分もみんなも幸せな気持ちになれる。これから、もっと笑顔を大切にしていきたいし、あいさつを笑顔でするなど、もっと工夫して天草をよくしていきたい。もっと社会が明るくなって、だれもが笑顔で、ふだんの生活を楽しく過ごせる未来にしていきたい。」と訴えました。

大津絢愛さんの作文テーマは「私たちの未来を想像して」でした。

作文の中で、「想像するということは、周囲の人たちや相手の気持ちを思いやるということにつながるのではないか。なぜなら、自分以外の人のことを考えるということでもあるからだ。しかし、それは簡単なことではない。他人を思いやるということは、まず自分を好きになる、自分のことを愛するということが根幹にあると考える。そのうえで、自分を大切にするように他の人も大切にする、そうすれば本当の明るい社会というものは、自然と生まれてくるであろう。」と訴えました。

どちら作文も、社会を明るくするために、自分の考えをもち、これから社会とどう繋がっていけばよいのか、しっかり主張できていました。次回、受賞した3人の作文の全文を紹介させてもらう予定です。

本当におめでとうございました。

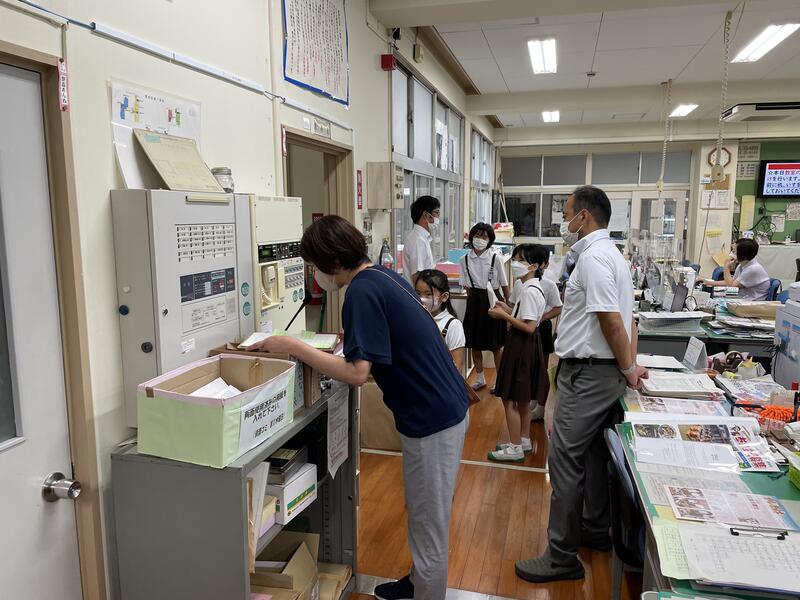

それいけ!2年生、町たんけん 第3弾

6月28日(火)に生活科の学習で、町探検に行きました。第3弾は、天草複合施設・ここらす探検でした。

暑い中での探検でしたので、熱中症等の心配がありましたが、無事に探検を終えることができました。2階の中央図書館を説明していただき、自分たちが好きな本を読んだり、1回の会議室でここらすについての質問をしたりしていました。

1回目の時よりも、2回目の時よりも、メモのとり方や質問の仕方、話の聴き方、道の歩き方も上手になってきました。さすが南小の二年生!もうすっかり町たんけん名人ですね♪

これからは、町たんけんで学んだことをまとめていきたいと思います。

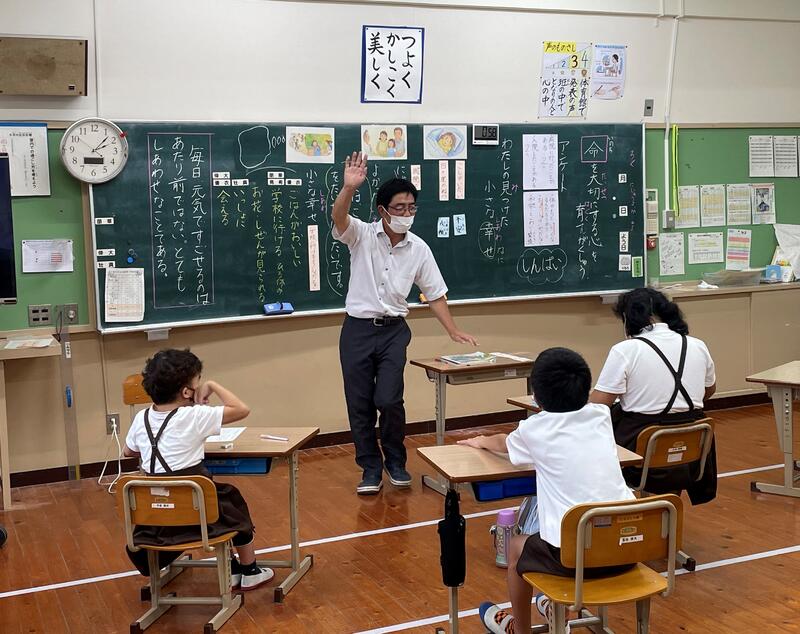

授業参観(6月24日)の様子!

ご参観いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。おかげさまで、2年ぶりに学級懇談会も開くことができ、担任が保護者と懇談できたこともよかったです。

今回の授業は「命を大切にする心を育む日」にちなんだ学習内容でした。どの学年も、「命」をテーマに親子で考えてもらうことにしていましたが、保護者の皆様、いかがだったでしょうか。

どの学級の子どもたちも、学習課題に対して真剣に考え、先生や友だちと意見交流しながら、学びを深めたり、広げたりしていました。保護者の方も、優しい眼差しで見ておられました。時折、涙ぐまれる姿も見られたようです。

今日は日曜日、ぜひ、授業参観で学習した内容を各家庭で話題にしていただき、親子で振り返りをしていただけるとありがたいです。次回の授業参観もお待ちしております!

授業参観、お世話になりました!

保護者の皆様、本日は、授業参観及び学級懇談に参加いただき、ありがとうございました。

子供たちの様子は、いかがだったでしょうか。また、学級懇談会でいただいた意見は、今後の学級経営に生かしていきます。1学期も残り一ヶ月たらずとなりました。来週から、引き続き頑張ります。

明日も、ホームページで授業参観の様子を掲載します!お楽しみに!!

南っ子のキラリ!体育の授業編

今週の学級通信の中に、担任からの心温まるコメント(記事)を見つけましたので紹介します!

(学級通信より抜粋)

友だちパワーに感激!

子どもたちと過ごしていると、日常の中に感動があります。

先週まで体育で鉄棒運動に取り組んでいました。慣れの運動を行った後は、逆上がり練習チームと膝掛け回りや支持回転練習チームに分かれて活動しました。

逆上がりチームは補助具を使っての練習から始め、スムーズに出来るようになったら、補助具なしで挑戦するようにしていました。補助具なしで練習している子どもたちを見ていると、「おしい!もう少し!」ということがよくありました。

「あと少し!」という子どもたちの力となったのが、友達からの応援でした。授業の最後に、「あと少しでできそうだから、みんなの前でやってもらうよ。」と話すと、自然と「がんばれ!」「おしい!」など、みんなから応援の声があがります。その応援に後押しされ、7人が初めての逆上がりに成功しました。

鉄棒学習の最終日。あと少し!という子どもが2人いました。「最後にみんなの前でやってみよう。」と声をかけると、それを聞いていた誰かが「よし!友達パワーだ。」とつぶやきました。そして、「○○くん、がんばあれ。○○くん、がんばあれ!」と応援が始まりました。ちょうど、前年度担任の先生も、運動場でその様子を見守ってくださっていました。そして、応援に後押しされて、2人とも逆上がりに成功しました。みんなで大喜びしました。

逆上がりに限らず、本人のできるようになりたいという強い意志、できるようになっていく友達を見ていて、よし自分も!と思う気持ち、そして、周りからの応援が合わさると、それは大きなパワーとなるのだと思います。

これからも、互いに高め合える関係であり続けてほしいと願います。

(校長より)

子供たちの力って、本当にすごいです!同時に、このクラスの前向きで温かい雰囲気がとても素敵に感じました。「友だちパワー」に背中を押され、今まで、あと少し!のところまできている2人が、なんと最後の最後に逆上がりが出来るようになりました。きっと、この日の出来事は、一生忘れないと思います。応援してくれた子どもたちも、自分のことのように嬉しかったはずです。読んでて涙が出そうでした。感動をありがとう!これからも、励まし合い、支え合いながら楽しい学校生活を送ってほしいです。