学校生活

対面による「花の交流会」

小国支援学校との「花の交流会」2回目が12月7日(火)に行われました。感染防止のため、昨年から「Zoom」を使って交流会を継続してきました。新型コロナウイルス感染症の状況が現在落ち着いていることから、対面による交流会が実現しました。バスで小国支援学校まで移動し、小国支援学校の友だち6名と交流しました。それでも感染防止の観点から1箇所に集まることはさけ、体育館とプレイルームの2箇所に分かれて自己紹介と「ボッチャ」を行いました。やっと会うことができました。今回は花そのものの交流はできませんでしたが、対面して言葉を交わす子どもたちにとって、有意義な時間となったようです。このつながりを大事にしてほしいと思います。

やっとできました、PTAレクレーション

12月3日(金)午前中の持久走大会の後、午後からはPTAレクレーション、PTA全体会、学級懇談会が行われました。昨年は中止となったPTAレクレーション。何とか実施したいと考えておられた運営委員のPTA皆様の臨機応変な対応により、今年は実施することができました。保護者と児童、職員全員で楽しんだのは「ボッチャ(ジャックボールと呼ばれる白いボールを投げたあと、対戦する両者がそれぞれ赤と青の6球を投げ合い、自球をよりジャックに近づけたチームが勝者となる)」です。オリンピック・パラリンピック・イヤーということもあり、校内で何度も取り組んだ競技です。以前に掲載した関連記事も併せてご覧ください。経験を積んだ子どもたちはボールを的確にあてたり、戦略を考えたりするなど、とても上手でした。

令和3年度校長室だより「Ginkgo flower いちょうの花」第17号

企画と運営に携わっていただきましたPTA運営委員の皆様、本当にありがとうございました。短い時間でしたが、楽しいひとときを過ごすことができました。

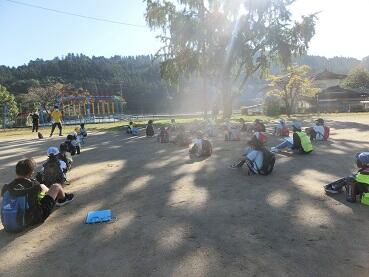

記録を更新、持久走大会

12月3日(金)、持久走大会を行いました。たくさんのご声援、ありがとうございました。ご家族や地域の皆様の応援が、大きな励みになったようです。子どもたちは全員、走り通すことができました。これまでのベストタイムを更新し、自分の力を出し切って平均2分8秒縮めました。練習の回数は少なかったものの、自分なりの目標に向けて努力してきた子どもたち。このがんばりは、きっと自信につながっていくものと思います。

子どもたちの「振り返り」です。

【6年】

◯本気を出せたと思います。今までで一番よかったタイムより、2分くらい速くなっていたからです。

◯今までで「一番がんばったなあ」と思った持久走大会でした。練習のとき、少しだけ歩いてしまったけど、本番は一度も歩かず、1分くらい速く走れたからです。

【5年】

◯みんなでグラウンドに集まったときには、緊張して体が動きませんでした。橋の近くまではあまり苦しくなかったけれど、川の近くまで来たときは苦しくて足が痛かったです。近くにお父さんがいて、「がんばれ」と応援してもらって元気が出ました。次もがんばりたいです。

◯練習のときには、本番に向けて少しでもタイムが縮まるように一生懸命走りました。特にがんばったことは、最後の運動場をあきらめないで走ったことです。最後まであきらめずに走れたので、よかったです。

【4年】

◯一番きつかったことは、2周目ぐらいにお腹が痛くなったことです。教頭先生に言ったら、「お腹を動かさないで、力を入れてごらん」と言ってくださいました。すると楽になって、ゴールできました。記録を出せたので、すごくうれしかったです。

◯目標は「前をしっかり見る」でした。達成できたと思います。練習では順位を気にして、ときどき後ろを見るときがありました。本番では順位を気にせず、前を見ることしか考えませんでした。だから、できたと思います。ベストタイムを更新できたので、うれしかったです。

【3年】

◯最初は「大丈夫かな」「緊張する」と胸がドキドキしていました。走り始めは、前を走っている人を追い越すようにしました。家族やいろいろな人たちが応援してくれて、一生懸命に走りぬきました。

◯「最初から自分のペースでいけたこと」と「1回も止まらずに走れたこと」が、とてもうれしかったです。家族が全員きてくれたことも、うれしかったです。来年は今年の結果を変えられるように、がんばりたいです。

【2年】

◯前にいた人には追いつけなかったけど、最後まであきらめないでがんばることができて、うれしかったです。

◯ちょっと走っただけで、お腹が痛くなって苦しかったです。ゴールに着いたらタイムが伸びていて、よかったです。

【1年】

◯本番でみんなが応援してくれて、とてもうれしかったです。

◯靴がぬげて困ったけど、お母さんたちが応援してくれたから、よく走れました。

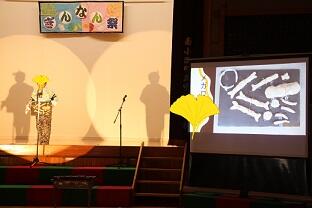

1年生:劇「まけないで!げんきをだしていこう」(「ぎんなん祭」の発表)

発表の様子を紹介します。次は1年生です。教室で起こるトラブルを解決するために、劇をとおして学んでいくことができました。今回はノンフィクションではありませんが、みんなでトラブルを乗り越える力を身につける機会となりました。1年生は「話し合うこと」や「語り合うこと」、「あやまること」の大切さを感じていました。確実な成長が見られます。

劇「まけないで!げんきをだしていこう」の上演

主人公:「体育のとき、縄跳びがうまく跳べなくて困っていたら、『急いでやって』って言われて嫌でした」

友達A:「誰でも、苦手なことあるよね。それなのに、みんなで責めたみたいで、ごめんね」

友達B:「私も自分のことしか考えてなかった。ごめんね」

友達C:「私だって、あのときは◯◯さん(友達B)と同じ気持ちだった。ごめんね」

友達B:「それと、私、◯◯さん(主人公)が縄跳びの練習を一人でしていたのを見たんだ。本当はあのとき、ひどいことを言ったって思ったんだ。」

友達A:「そんな思いをしていたことに気づかなくて、ごめんね」

友達C:「みんなで責めちゃったから、言えなかったんだね」

主人公:「みんな、分かってくれて、ありがとう。いつも、みんなで言っているように、あきらめないでがんばって練習したよ」

「きよしこの夜」ハンドベル演奏

夢の発表

最後に、子どもたちの「振り返り」を掲載します。

【1年】

◯本番は緊張しました。でも、「ぎんなん祭」を成功させたいので、がんばりました。「大きな声ではっきりと言えたね」と言われて、うれしかったです。

◯劇がすごく楽しくて、もう一回したいです。次にするときが、すごく楽しみです。これからも、がんばりたいです。

2年生:発表「はばたけ テントウムシ」(「ぎんなん祭」の発表)

発表の様子を紹介します。次は2年生です。今年の学級テーマ「はばたけ、テントウムシ」をもとに発表しました。元気で明るい2年生。練習ではハプニングもありましたが、精一杯がんばる姿が見られました。

「私は掃除の達人、クリーン◯◯です。中原はお掃除上手な学校ですよね。それは、掃除の達人の私がお手本になっているからですよ」

「私は発表の名人、プレゼンター◯◯です。授業中は目と耳と心で聞いて、考えたことをしっかり発表することにしているんだ」

「私は丁寧な挨拶の達人、グッドモーニング◯◯です。皆さん、気持ちのよい挨拶ができていますか?挨拶は立ち止まって、顔を合わせて、ニコニコ笑顔で頭を深くさげると心のこもった挨拶になるんですよ」

「私は古代生物に詳しい、メガロドン◯◯です。メガロドンとは・・・です。こんなふうに、詳しく知りたいなと思うことは、私のようにいろいろ調べて勉強するんだよ」

「私はみんなから電気の神様と呼ばれている、ライトアップ◯◯です。暗ーい教室にスイッチオン。電気をつけて教室を明るくします。誰もいないときは消すことも大切です」

「私は給食モリモリ、ファイター◯◯です。好き嫌いなく何でも食べると、力が湧いてきて、頭もさえてくるんですよ」

「私はステキさん発見の達人、ステキウォッチャー◯◯です。いつも、あの人がんばっているな、いいことしているなという人を見つけようと、アンテナをはって見つけています。ステキさんを見つけると、とっても幸せな気持ちになれるんですよ」

そして、「てんとう虫の歌」をみんなで読みました。

ぼくらは七つの 星なのさ

夜空にかがやく 星じゃなく

てんとう虫の 羽の上

なかよくならぶ 星なのさ

次に、「山のポルカ」の合奏

最後は、「私たち七人、はばたけ、てんとう虫」

子どもたちの「振り返り」を掲載します。

【2年】

◯練習のときよりはっきり、ゆっくり言うことができました。お客さんがいて緊張したけど、大きい声が出てうれしかったです。

◯緊張したけど、がんばって大きな声で言えました。できたのがうれしくて、うれしくて、たまりませんでした。

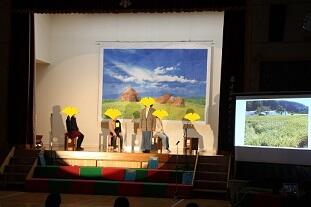

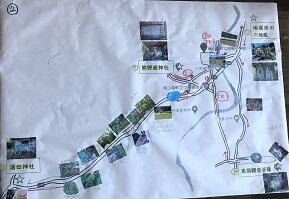

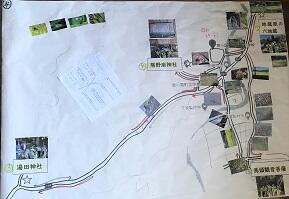

3・4年生:劇「よかとこ、ふるさと中原」(「ぎんなん祭」の発表)

発表の様子を紹介します。次は3・4年生です。4年生を中心に話し合いながら、練習に取り組んできました。「こんなふうにしたら、どうか」とアドバイスし合ったり、細かな演技を入れてみたりする姿があり、確実な成長が感じられます。子どもたちはそれぞれの役割を十分に果たすことができました。本年度初めての取組となった「中原ウォークスタンプラリー」をもとに、学んだことを劇にして発表しました。

熊野座神社の場面

「340年以上も前に「伊藤権右衛門」という人が、熊野座神社のもとになるものを建てたんだって」

「へえー、そんな歴史があったんだね」

湯田神社の場面

「木の幹は周りは、6.25mだって」

「ねえ、木の幹の周りをどれだけ大きいか、みんなで手をつないで確かめてみない?」

馬頭観音の場面

「牛や馬を守ってくれる神様がまつられているんだよね」

(説明文を読んで)「知らないことばかりだね」

六地蔵の場面

「あっ、お地蔵さんが6つも彫られているよ」

(説明文を読んで)「中原にこんな歴史があるなんて、知らなかったよ」

最後の場面

「そういえば、中原ウォークスタンプラリーのとき植物など、たくさんの秋をみつけたね」

「イヌタテやリンドウ、ワレモコウにオミナエシ、他にもいーっぱい」

「よく見れば、季節を感じさせてくれる生き物が、中原にはたくさんいるね」

「でもね、通学路にゴミが捨てられているのを見ることがあるよ」

「えー!ホタルやグンバイトンボって、自然環境がよくないと生きていけないんじゃなかったけ」

「ほかの生き物も、いずれ生きていけなくなる」

「中原のよさがなくなっちゃうよ」

「緑いっぱいの中原を守らなきゃ」

「そして、歴史がある、すばらしいところがいっぱいの中原を大切にしていかないとね」

(顔を見合わせ、うなずきながら)「うん、うん」

「中原大好き!!」

最後に、子どもたちの「振り返り」を掲載します。

【4年】

◯がんばったことは、おどろきの場面です。ちゃんと、おどろけるか心配しました。「625mだって」を大きな声で言ったあと、うまくおどろくことができました。とても緊張しましたが、100点の演技ができたと思います。

◯特にがんばったことは「おどろき」です。練習のときははずかしくて、なかなかできませんでした。転がるのができなかったので、手をひろげておどろきました。声を大きくすることもがんばりました。たくさん練習したので、大きく声が出ました。うれしかったです。

◯劇が終わって、先生に「大きな声がよかったです」と言われて、うれしかったです。

◯お地蔵様のまわりを回るとき、みんなが見ているような気がしました。スポットライトがあたっていたので、緊張しました。でも、台詞をちゃんと言えてよかったです。みんなで協力して発表ができたので、うれしかったです。

【3年】

◯緊張したけれど、台詞をしっかり言ったり、おどろきの表情をできました。発表しているうちに緊張がなくなってきて、練習どおりにできたのでよかったです。

◯リハーサルも緊張したけれど、本番はとても緊張しました。でも、終わってほっとしました。

◯朝から緊張していました。「おどろく」という場面がとてもよくできていて、完璧だと思いました。背景もすばやく変えることができ、がんばりました。

◯台詞を言うとき、ドキドキしていました。緊張したけど、まちがえずに台詞を言うことができました。劇の発表をして、改めて「中原って、とってもよいところ」と思いました。

5・6年生:劇「未来~ビリーブ~」(「ぎんなん祭」の発表)

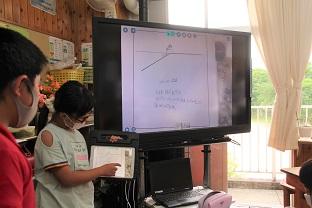

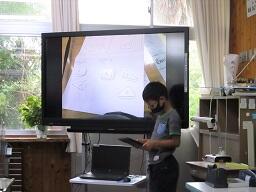

11月20日(土)、「ぎんなん祭」(学習成果発表会)を行いました。感染症防止対策のため、低・中・高学年ごとの発表となりました。体育館のステージで低学年が発表するときは高学年が参観し、中学年は別室にてZoom配信の映像を見ます。その後、ローテーションによる発表を行い、密になる状況を避けました。保護者は同居家族3名まで、お子様の発表時のみ参観していただきました。来賓と地域の皆様の参観はご遠慮願いました。大変申し訳ありません。その対策としてZoom配信を行い、多くの皆様に発表を見ていただく工夫をしたところです。今年は3台のカメラを用いて切り替えながら、ご覧いただきました。

発表の様子について紹介します。まずは、5・6年生からです。6年生にとっては最後の「ぎんなん祭」です。小学校最後の集大成として、発表に臨む姿が見られました。5年生は6年生を支え、いよいよ中原小学校のリーダーになるという意識の高まりが感じられました。

プロローグは「Believe」のアコーディオン演奏

いま未来の扉を開けるとき 悲しみや苦しみが

いつの日か 喜びに変わるだろう

I believe in future 信じてる

そして、劇「未来~ビリーブ~」の上演。発表のキーワードとして、次のことをとり上げていました。これまで学習した内容を上手につないで、見ている人にメッセージを贈りました。さすが、上学年の発表といえるものでした。

田んぼ → 水 → 天気 → 中原川

上流(マゼノ渓谷) 下流(杖立、松原ダム、大山、日田)

食糧自給率 地産地消 環境問題(マイクロプラスチック)

森と海は川でつながっている → 人と人のつながりを大切に

エピローグは「Believe」の手話

最後に、子どもたちの「振り返り」を掲載します。

【6年】

◯とてもよくできたと思います。台詞を大きな声で、ハキハキと止まらずに言えたからです。それに、身ぶり手ぶりをできたからです。最後のぎんなん祭でしたが、とてもよかったです。思い出に残りました。

◯最初はとても緊張しました。途中から「最後だから、がんばろう」と思って、今までで一番よい演技をすることができました。よかったです。

【5年】

◯スムーズに発表できました。少し緊張したけど、ちゃんと台詞を言えました。「みんなに自然を大切にしてほしいなあ」と思いました。カメがまちがえてプラスチックを食べると死んでしまうので、ゴミをちゃんと捨てたいです。これから自然を守っていきながら生活したいです。

◯「みんなに今、自然がどんどん悪くなっている」ことを伝えたくて、劇をしました。動物がまちがえてプラスチックを食べてしまい、死んでしまうのはかわいそうです。

◯「みんなに自然のことを知ってもらいたい」という気持ちで、劇をしました。これからどんな生活をしないといけないのかを考えました。少しの間で練習をしたので、不安でした。つまづいたところもありましたが、みんなでカバーして乗りこえました。これからも助け合っていきたいです。

◯「中原の自然を守っていかなければならない」という劇をしました。「上流に住む人は、下流に住む人のことを考える。下流に住む人は上流に住む人のことを考える」という台詞が大切だと思いました。これは、相手のことを考えることだと思います。これからも声を出す練習をしたいです。

◯自然豊かな中原に住んでいるから知っていると思っていましたが、マイクロプラスチックなど知らないこともあったので、改めて自然を守ろうと思いました。劇をとおして家族や下級生、見ていただいた方々に自然を守ろうと思ってほしいなと思いました。

修学旅行記(二日目)

二日目、朝食後、ホテルを出発したのは8:00。子どもたちはぐっすり眠れたようで、今日も元気です。最初の見学地は出島です。天気は晴れ間が見えています。出島は、江戸幕府の対外政策の一環として築造された人工島。扇型で面積は約1.5haあります。内部の各施設を見学しました。

次は、大浦天主堂とグラバー園へ移動しました。グラバー園内部のグラバー邸は改修中で中に入ることはできませんでしたが、他の施設を歩いて見学しました。途中、ゲリラ豪雨のように雨が降り、その度に施設内に入りました。ちょうど海が見渡せる丘まできたとき、虹がかかっていました。トーマス・グラバーはスコットランド出身の商人で、幕末の日本で活躍します。出島も幕末も少し先の学習内容ですが、必ず見てきたことが活かせると思いますので、子どもたちにはしっかりと覚えていてほしいと思います。

その後、昼食をとってから買い物です。子どもたちは、ご家族へのお土産を選んでいました。次の見学地でもお土産を買うことができるため、いくら残しておこうかと悩みながらの買い物となりました。お腹がいっぱいになったところで、最後の見学地へ移動となりました。到着したのは、「佐賀県立宇宙科学館」です。子どもたちは移動中、疲れが出たのか眠っていました。宇宙科学館を一番楽しみにしていた子どももいます。宇宙食も興味があり、事前に研究してきたようです。体験できるアトラクションがあるため、はりきって見学に出かけていきました。お土産も買い、宇宙科学館を満喫できたようです。

いよいよ南小国へ向けて出発です。バスガイドさんとの会話も盛り上がっていました。役場駐車場に到着したのは17:00。その後、きよらホールにて解団式を行いました。最後にこんな話をしました。「6年生は昨年、5年生時に実施する集団宿泊学習も中止になり、大変申し訳思っていました。何としても行かせてやりたいと考えていました。念願叶っての修学旅行、とても有意義で楽しい時間を過ごすことができました。無事、修学旅行を終えることができました。歴史を学ぶとき、その場面に行くことができないからこそ、事実を学び、イメージすることです。命と人権を学ぶとき、自分を重ね合わせ、自分のこととして考えることです。次の学習につなげてほしいと思います。小学校生活残り4か月半となりました。集大成として、あななたちが輝いてくれることを期待しています。これまで子どもたちを支えていただきました添乗員、バスガイド、運転手の皆様、教育委員会の皆様、各校の先生方、すべての皆様に感謝します。本当にありがとうございました。」

いよいよ明日は「ぎんなん祭」です。

いよいよ明日は「ぎんなん祭」です。各学年の発表内容を少しだけ紹介します。

【1年生:劇「まけないで!げんきをだしていこう」】1年生にとって初めての「ぎんなん祭」です。劇だけでなく、「ハンドベル演奏」、「ゆめの発表」を交えての発表となります。堂々とした発表が期待されます。

【2年生:発表「はばたけ テントウムシ」】2年生は今年の学級テーマ「はばたけ、テントウムシ」をもとに発表します。一人一人の良さを活かして、力を合わせてクラスをよくしていることを体現します。

【3・4年生:劇「よかとこ、ふるさと中原」】3・4年生はやる気満々です。11月4日に、「ぎんなん祭」で発表するシナリオを子どもたちに配布しました。子どもたちは先日行われた「中原ウォークスタンプラリー」をもとに、「よかとこ、ふるさと中原」という題目で、全6場面で構成した劇を発表します。先日こんなことがありました。授業を始めようと、教室に行ってみると、「ここでは◯◯しようよ」と、声を掛け合いながら場面ごとに分かれて、自主的に劇の練習をしているではありませんか!11月8日に練習した自分たちの劇の映像を見ながら、課題を見つけ、ああじゃない、こうじゃないと、4年生を中心に話し合い、立ち振る舞いなどについて考えていたのです。みんな一つになって何かに取り組もうという姿勢、子どもたちのやる気に感動しました。体育館を使って練習を始めましたが、子どもたちは自分で考えた動きやセリフの言い回しで、劇を作っていっています。「ここは、こうした方がいいんじゃない」など、互いにアドバイスを与える声も、たまに聞こえてきます。やる気満々の子どもたちが作る劇に、期待してください。

【5・6年生:劇「未来~ビリーブ~」】5・6年生はセリフを覚えること、大きな声を出すこと等、たくさん練習を重ねてきました。先週、修学旅行に行ってきたばかりの6年生にとってはハードスケジュールになったかもしれません。しかし、5年生がしっかりとフォローしている様子がうかがえます。今日も昼休みに運動場で、5・6年生は大きな声が出るよう練習をしていました。その姿を見て、4年生も参加していました。6年生は小学校生活の集大成として思う存分、力を発揮してくれることを期待しています。

修学旅行記(一日目)

11月10日(水)~11日(木)の日程で、長崎への修学旅行を行いました。計画段階では5月末の日程でしたが、コロナ禍の影響により9月末に延期となり、更に11月へ延期となっていました。南小国町では、3つの小学校が合同で修学旅行に行きます。こういった合同学習は1年生のときから積み重ねてきており、他の小学校の子どもたちともすでに知り合っています。中学校進学へ向けて、小学校段階の集大成として修学旅行を位置づけています。寝食をともにすることにより、親睦を深めることは大きな目的の1つとなります。長年の取組は、中一ギャップの解消につながっています。

心配なことが一つありました。それは、天気です。先週から急に寒くなったこともありましたが、予報では雨マークになっています。集合してすぐに、雨具の確認をしました。役場駐車場で行うはずだった結団式も、役場内ホールで行いました。予定どおり、7:30に出発です。見送りにきていただいた保護者の皆様、駐車場整理をしていただいた教育委員会の皆様、各校の先生方、皆様の支援と協力のおかげをもちまして、修学旅行にいくことができます。本当にありがとうございます。行ってきます。

最初の見学地は「吉野ヶ里遺跡」です。およそ117haにわたって残る弥生時代の大規模な環濠集落跡です。到着後、バスを降りると地面は湿っています。曇りで雨は降っていませんでした。何とか見学できそうです。ただし、雨具は手放せません。主祭殿を見学したのち、一番奥にある北墳丘墓までかなり歩くことになりますが、雨は降りませんでした。自由時間となり、子どもたちは物見櫓にのぼりました。その後少し雨が降り出しましたが、見学には影響ありませんでした。最後に、子どもたちへ質問しました。「竪穴住居のすごいところは?」その後、長崎へ向けて出発しました。

長崎についてすぐ昼食となりました。メニューは皿うどんや肉だんご、中華スープなどでした。子どもたちは完食していました。さすがです。その後、平和公園からスタートするフィールドワークです。平和公園→如己堂・永井隆記念館→山里小→浦上天主堂→爆心地公園のルートで歩いて見学しました。ボランティアガイドさんの話をしっかり聞いていた子どもたちでしたが、後半は質問をするなど積極的に学ぶことができました。本当にありがとうございました。爆心地近くにある山里小学校。永井隆博士が作詞された「あの子」のプレートがあり、第2校歌として現在でも平和を願って歌い継がれているそうです。とても印象に残りました。詞を紹介します。

壁に残った らくがきの おさない文字の あの子の名

呼んでひそかに 耳すます ああ あの子が生きていたならば

運動会の スピーカー きこえる部屋に 出してみる

テープ切ったる ユニフォーム ああ あの子が生きていたならば

ついに帰らぬ おもかげと 知ってはいても 夕焼けの

門に出てみる 葉鶏頭 ああ あの子が生きていたならば

その後、追悼平和記念館にて平和集会、被爆者の方の講話、原爆資料館の見学を行いました。何度聞いても講話については次のお話が、とても印象に残ります。「焼け野原を歩いていると、火傷によって苦しんでいる方々を見つけました。『水を・・・、水を・・・。』と言われています。どうにかできないかと、手に水をすくって運びましたが、途中で全部なくなってしまいます。入れ物を探しましたが、なかなか見つかりません。瓦礫の下で燃えている布団を見つけました。火を消して、水を含んで運びました。やっと水を飲ませることができました。周囲にいる方にも、何回も水を運んで飲ませました。しかし、しばらくすると、その方々は亡くなってしまわれました。助けようとしたのに、これでよかったのだろうかと思いました。」

ホテルに到着したのは17:50でした。入浴、夕食、そして、夜景観賞でした。ホテルの屋上はとても寒かったですが、長崎の夜景はとてもすばらしいものでした。

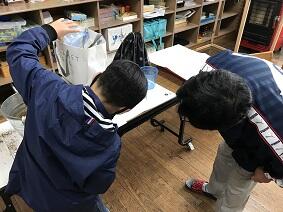

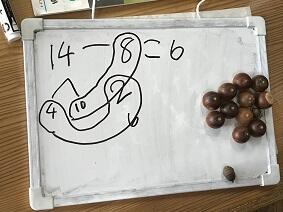

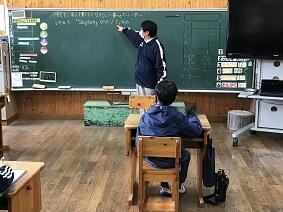

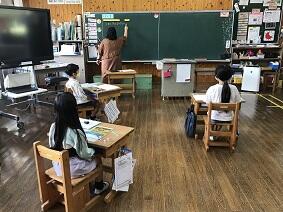

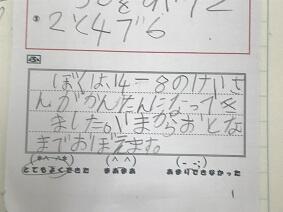

かがやき1研究授業

11月8日(月)、かがやき1学級の算数で研究授業を行いました。その後の授業研究会では、研究を深めました。子どもたちの学力向上を目指し、日々の研鑽を継続しています。

今回の授業では、「あと何g砂を入れればよいか考えて、2kg500gの重りを完成させよう」という目標に、1対1のマンツーマンで授業が進められました。「重さの単位、適切な単位と計器の選択(「重さ」測定名人になろう~夢への第一歩~)」の単元、5時間扱い第5時で、必要な砂の重さを計算して求める内容でした。たくさんの参観者を前に、とても意欲的に学習に取り組むことができました。

これまでの学習を振り返った後、「本時のめあて」と「授業の流れ」を確かめました。単元及び本時への見通しを持つことの重要性が感じられました。課題設定の場面では「撮影した動画」が使われました。次に、課題に対して予想を立てましたが、この時点で児童は「引き算」が必要なことに気がついていました。そして、実際の砂を使って予想を確かめていきます。適切な計器を使うこともできました。最後に、学習のまとめを行い、適用問題へチャレンジです。タブレットを活用して一問ずつ、教師と児童がやりとりをしながら進められました。全問正解でした。ICTスキルの向上も見られました。「振り返り」の場面では、「今後の学習につなげたい」と前向きに振り返ることができていました。私たちも今回の学びを次につなげていきます。本当にありがとうございました。

アクセスカウンタ⑪

ホームページをリニューアルしてから昨日(11月15日)が529日目です。アクセスカウンタは213,173で、213,173-143,073=70,100となり、70,000を超えました。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

花壇の彩り(後期)

11月5日の業間に、花壇に苗と球根を植えました。「ビオラ」と「パンジー」は一年草で、これからを彩ります。「チューリップ」は来年の春に咲きほこります。今から楽しみです。「みどりの少年団」としての活動を継続しています。

春の活動の様子について次にリンクを貼っておきますので、再度併せてご覧ください。

シェイクアウト訓練(緊急地震速報の訓練)

11月5日、シェイクアウト訓練(緊急地震速報の訓練)を行いました。日常的に、防災に対する意識を高める必要があります。わずかな時間ですが、訓練を繰り返し行っておくことで災害に備えることができます。11月25日は、火災対応の避難訓練を予定しています。

すばらしい音色に聞き入る

11月4日、熊本県立劇場の「演奏家派遣アウトリーチ事業」で、箏(こと)の演奏会が開かれました。子どもたちに人気のある「鬼滅の刃」の演奏から始まり、用意された三種類の箏の紹介、そして、それぞれの箏を使った曲の演奏と、盛りだくさんの演奏会でした。子どもたちのみならず、私たち大人も、普段聴くことのない箏の、素晴らしい音の響きに聞き入ってしまい、あっという間に45分が過ぎ去っていました。素晴らしい演奏に感動した子どもたちの中には、「また演奏を聴きたい」と感想を述べた子もいました。貴重な体験になりました。

大きい芋がたくさん!!

11月2日、天気に恵まれ、予定どおりに「芋掘り」を行いました。縦割り班に分かれ、芋畑に入った子どもたちはマルチをはぎ取り、切られた芋づるの跡をたよりにして畝をどんどん掘っていきました。すると、どうでしょう。ものすごく大きな芋が、どんどん出てくるではありませんか!子どもたちの驚きと喜びの声が、あちこちから響き渡っていました。豊作だった昨年度と比べても全体的に大きく、かなり多くの量の芋が獲れた今年度のいも掘り。収穫した芋は、子どもたちが持って帰ってきたと思います。芋の味は、いかがでしたか?子どもたちは、食べるのを楽しみにしていました。

南小国町特別支援学級交流会

11月2日、「同じ地域の子どもたち同士でふれ合い、交流を深める」ことを目的に、南小国中学校の体育館にて南小国町の特別支援学級に在籍する子どもたちの交流会が行われました。本来であれば、阿蘇郡市全体で交流会が行われますが、コロナ禍で集まることができないため、地区別の交流会となりました。自己紹介のあと、クイズとボッチャ(ジャックボールと呼ばれる白いボールを投げたあと、対戦する両者がそれぞれ赤と青の6球を投げ合い、自球をよりジャックに近づけたチームが勝者となる)を楽しみました。本校から参加した子どもたちも有意義な時間を過ごせたようです。県のリスクレベルが下がったことにより、感染防止対策を行いながら集まって行うことができました。「集まって行う場合」と「リモートで行う場合」の両方を計画してくださった先生方、本当にありがとうございました。

ガードレールを磨いたよ

10月22日、「ボランティア活動」で縦割り班ごとに、川沿いのガードレール磨きを行いました。昨年度も行いましたが、現在もピカピカ。昨年度とは違うガードレールを磨きました。雑巾に、水をたっぷりと含ませて拭く方がきれいになりました。かなり汚れていましたが、子どもたちが何度も一生懸命に磨き、ピカピカになりました。ドライバーの皆さんは、気持ちよく運転できると思います。きれいになったガードレールを見て、子どもたちも満足げでした。

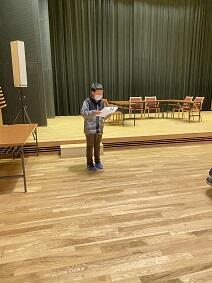

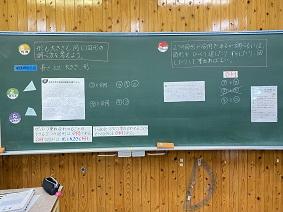

プレゼンテーション能力を育てる

「プレゼンテーション」という言葉を、メディアなどでよく聞くことがあると思います。「だれに」「何を」「どう伝えるのか」を考え、前もって準備したものを使って全体の場で発表するのが、この「プレゼンテーション」になります。南小国町の小・中学校では、この「プレゼンテーション能力」を育てるべく、その学習に力を入れています。3・4年生は、「総合的な学習の時間」に、プレゼンテーションの学習を進めてきました。まず、SDGs(持続可能な開発目標)の11番目の目標「住み続けられるまちづくり」をもとに、「どんな南小国町にすればよいか」について、自分たちのくらしをふり返り、自分なりの考えをもちました。次に、その考えを周りに伝えるべく、インターネットから画像を引っぱってきたり、作画をしたりして、プレゼンテーションづくりに取り組みました。先日、学級でプレゼンテーションを発表し合いましたが、それぞれの考えを伝えることができました。子どもたちはプレゼンテーションづくりを楽しみながら、伝える力、表現力を伸ばすことができたと思います。これから先、この「プレゼンテーション能力」を伸ばす取り組みを続けていきたいと思っています。

1・2・5・6年生の子どもたちも同様に取り組んでいます。

関連するこれまでの記事のリンクを貼っておきますので、併せてご覧ください。

プレゼン能力を高める、ICTを活用した集会活動を日常化(6月1日 学校生活)

10月30日(土)に、「南小国町小・中学生プレゼンテーション大会」が開催されます。中原小学校から3名の子どもたちが出場します。

小学校低学年の部 2年 Tさん 「ぼくのゆめ」

小学校中学年の部 4年 Wさん 「安心して住める町に」

小学校高学年の部 6年 Sさん 「みんなが過ごしやすい住まい」

中原小学校の代表として、町全体にしっかりと自分の考えを伝えてほしいと思っています。応援しています。

ハッピー・ハロウィン?!

1年生は、はっぱでお面をつくりました。それぞれ、オリジナルのお面ができました。そして、職員室へ向かい、玄関で校長先生と記念撮影!何やら子どもたちは・・・ゾンビのようです。今日、つくったお面を家に持ち帰ります。楽しみに、お待ちいただければと思います。

中原ウォークスタンプラリー「まとめ編」

子どもたちは、中原の魅力を再発見するとともに、秋を満喫することができたようです。とても楽しい一日となりました。お弁当もうれしかったようです。

【子どもたちの感想】

| ◯きつかったけど、お弁当を食べたりして元気が出ました。秋を見つけるのも元気が出たから、うれしかったです。(1年) ◯最初に六地蔵から行って、湯田神社は最後に行きました。お昼に学校に戻って、みんなでお弁当を食べました。楽しかったです。また探したいです。(2年) |

たくさん中原の秋を見つけることができました。

【子どもたちの感想】

| ◯六地蔵や湯田神社のことを知らなかったので謎を解いて、楽しく知れてよかったです。秋はたくさんあって、どんぐりや栗、紅葉やコスモスがあり、それを写真に写してみると秋がきたんだなと思いました。歩くのはとてもきつかったけれど、秋を見つけたり、お弁当を食べてるうちに、とても楽しいなと思いました。(5年) ◯歩きながら秋を見つけました。トンボやどんぐりなどを見つけて、写真を撮りました。歩くのが疲れていた2年生にアドバイスをして、一緒に歩きました。みんなと楽しい思い出ができて、よかったです。(5年) |

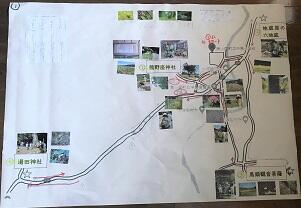

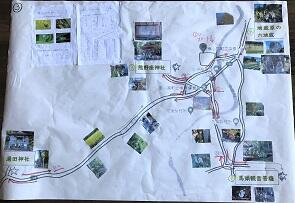

初めての取組となりましたが、目的を達することができたように思います。中原の伝統を受け継ぎ、さらに発展させるために、ふるさとへの思いを強くしていってくれたらと願います。今回の学びを次につなげるために、次のようなまとめを行っています。中原小学校にお出でになる機会がありましたら、子どもたちがつくった、今回の学習のまとめを見ていただきたいと思います。

中原ウォークスタンプラリー「六地蔵編」

中原小学校から約0.5kmの距離にある「六地蔵」。子どもたちは次のようことを学習しました。なお、この教材は昭和56年に赴任された、中原小学校第14代校長が残された資料をもとに作成しています。ホームページをご覧の皆様も一緒にお考えください。答えは最後にあります。

| 六地蔵 |

|

六地蔵は、菩薩供養のために建てられました。仏教で言う、六つの道に迷っているものを救うために、六つの地蔵様をまつってあります。石が六角にきざんであって、それぞれの面に一つずつ地蔵様がきざんであります。地蔵原の六地蔵は、ちょっとかわっています。普通は六角なのに、これは【 謎① 】です。また、屋根型の【 謎② 】があります。他のものにはない法名がたくさん書かれていることも、注目すべきことです。大変めずらしい六地蔵として有名です。 |

左の写真は、六地蔵の不思議を考えている様子です。右は、班ごとの謎が示されているカードです。

【子どもたちの感想】

| ◯一番心に残ったことは、六地蔵です。初めて行ってみたら、本当に六つのお地蔵様が一つの石にほられていて、すごいな。妹や弟は知らないから、教えようと思いました。(3年) ◯六地蔵がどこにあるか分からなかったので、六地蔵の場所を知れてよかったです。普段、通ったりしていても歴史のことは知らなかったので、スタンプラリーで知れてよかったです。もっと中原のことについて知りたいです。(3年) ◯六地蔵を見たとき、どこにお地蔵様があるんだろうと思いました。よく見てみたら、左右と前に彫ってありました。まだ分からないことがあるので、またいろいろなところに行きたいです。(4年) ◯一番思い出になったのは、六地蔵に行ったことです。中原にあったと知って、おどろきました。六つの道に迷わないように、六地蔵がまつってあるという説明があって、六つの道とはなんだろうと思ったので、今度調べたいです。中原がもっと好きになりました。他の中原のよさも調べてみたいです。(4年) ◯みんなと助け合いながら答えを出し合う活動でした。六地蔵がどこにあるのか分かりませんでした。でも、今日の活動のおかげで、どこにあるのかが分かりました。意味も知れました。六つのお地蔵が書いてあるので、六地蔵と言われてるそうです。先生方が私たちのことを思ってつくってくれた活動は、よい思い出にになりました。(5年) |

【謎の答え】

謎① → 四角形

謎② → 傘

子どもたちは歴史の謎以外に、「秋の虫の名前」と「自然を表す四文字熟語」を考えました。次は、「まとめ編」を掲載します。

中原ウォークスタンプラリー「馬頭観音編」

中原小学校から約1.0kmの距離にある「馬頭観音」。子どもたちは次のようことを学習しました。なお、この教材は昭和56年に赴任された、中原小学校第14代校長が残された資料をもとに作成しています。ホームページをご覧の皆様も一緒にお考えください。答えは最後にあります。

| 馬頭観音 |

|

米山に、牛馬の神様を祀ってある観音様があります。昔、日隈勘七さんという人が米山にいました。今のように列車やバスなどない江戸時代のことなので、中原で生産した農産物は内牧、大津、隈府などに馬に積んで運び、また塩や魚や日用品などを中原に持ち帰っていました。勘七さんは、そんな仕事をするひとで運搬に精を出していました。ある日のこと、菊池矢護川の円満寺の前を通ったとき、円満寺は焼け落ちてご神体がばらばらになっていました。このお寺は、牛馬の神様で菊池や小国からもお参りに行っている有名なお寺でした。勘七さんは、焼けたご神体を見て気の毒に思い、中原にお祀りしたくなりました。そのことを住職さんに話すと、こころよく焼けたご神体の一部を分けてくださいました。喜んだ勘七さんは、さっそく持ち帰りました。その夜、夢の中に神様が現れ「ここにまつれ」と現在の社の地点を示されました。そこで、村人と相談して今のところに馬頭観音を建てました。その後、この観音様は牛馬の守り神として信仰を集め、小国郷や県外からもお参りに来られます。【 謎① 】月【 謎② 】日に馬頭観音祭りが行われるのは、みなさんも知っているでしょう。 |

左の写真は、馬頭観音まで山道をのぼっている様子です。右は、みんなで謎を解いています。

【子どもたちの感想】

| ◯謎を解いたりしたから、とっても楽しかったです。またやりたいです。(2年) ◯いろいろなことを知れてよかったなと思います。歴史を楽しみながら勉強できて、よかったです。これで、僕は「中原マイスター」になれたと思います。中原のことをもっと知りたいです。(3年) ◯初めて知ったことは、馬頭観音のことです。馬頭観音は牛馬の神様だということを初めて知りました。父と祖父が牛の世話をしています。僕の家の牛が元気に育ってほしいと思いながら、馬頭観音を見学しました。(5年) |

【謎の答え】

謎① → 3

謎② → 10

子どもたちは歴史の謎以外に、「秋の虫の名前」と「自然を表す四文字熟語」を考えました。次は、「六地蔵編」を掲載します。

中原ウォークスタンプラリー「湯田神社編」

中原小学校から約1.5kmの距離にある「湯田神社」。子どもたちは次のようことを学習しました。なお、この教材は昭和56年に赴任された、中原小学校第14代校長が残された資料をもとに作成しています。ホームページをご覧の皆様も一緒にお考えください。答えは最後にあります。

| 湯田神社 |

|

湯田神社は、伊勢神宮皇大神宮の摂社(本社に付属し、その祭神と縁故の深い神をまつった神社)で農耕の守護神を祀る神社です。榧(かや)の古木は熊本県巨樹巨木リストにものっており、南小国町指定天然記念物です。樹齢約【 謎① 】年、樹高【 謎② 】m、幹のまわりが4.25m、湯田天神の神木として地域の人々に親しまれ、信仰のシンボルになっています。現存する榧の木としては、町内随一のものです。 |

左の写真は、一番遠かった神社に到着した様子です。右は榧の木に、みんなで手を回しています。

【子どもたちの感想】

| ◯湯田神社が苦労しました。六地蔵は近くで、楽ちんでした。楽しかったです。また来年も行きたいです。(1年) ◯一番遠かったのが、湯田神社です。行くとき、足、肩、手が痛かったけど、湯田神社に着いてよかったです。(2年) ◯特に、湯田神社が楽しかったです。どうしてかと言うと、栗を見つけたり、柿を見つけたりしたからです。(2年) ◯四つのポイントを回りました。湯田神社まで長い上り坂があって、とっても遠かったです。きつくて景色を見られませんでした。かやの木がありました。高さはプールと同じでした。謎解きをしました。四字熟語の答えは山紫水明でした。中原のすばらしい景色のことです。(5年) |

【謎の答え】

謎① → 600

謎② → 25

子どもたちは歴史の謎以外に、「秋の虫の名前」と「自然を表す四文字熟語」を考えました。次は、「馬頭観音編」を掲載します。

中原ウォークスタンプラリー「熊野座神社編」

中原小学校から約0.4kmの距離にある「熊野座神社」。子どもたちは次のようことを学習しました。なお、この教材は昭和56年に赴任された、中原小学校第14代校長が残された資料をもとに作成しています。ホームページをご覧の皆様も一緒にお考えください。答えは最後にあります。

| 熊野座神社 |

|

昔、伊藤権右衛門祐時という人が、1674年(延宝2年)に中原村の長に任命されました。彼は、中原村の守り神として阿蘇大明神護王善神を分神していただきました。そして、現在の熊野座神社に護王神社としてお祀りしました。徳川時代に、彼の子孫が中原の武士として中原に住んでいました。1876年(明治8年)神社制度が変わったとき、【 謎① 】県の熊野座神社と関係づけて熊野座神社と改めました。この神社には、中原里楽が伝わっています。【 謎② 】踊りともいいます。 |

神社までの石段です。左の写真は「のぼり」、右は「くだり」の様子です。

【子どもたちの感想】

| ◯いろいろなことや歴史が知れてよかったです。(1年) ◯今まで行ったことのなかったところにも行けたし、説明もあって、どんなふうにできたかや歴史が知れてよかったです。他にも、中原に昔からある建物などがあるので、行ってみたいです。(4年) ◯中原について、もっと詳しくなれたことです。例えば、よく知っていると思っていた熊野座神社も知らない歴史や分からない言葉があったからです。後で調べてみようと思いました。来年はもうできないけど、来年もやってほしいです。(6年) |

【謎の答え】

謎① → 和歌山

謎② → お伊勢

子どもたちは歴史の謎以外に、「秋の虫の名前」と「自然を表す四文字熟語」を考えました。次は、「湯田神社編」を掲載します。

中原ウォークスタンプラリー「スタート編」

10月15日(金)、新しい試みとして「中原ウォークスタンプラリー」を実施しました。天気にも恵まれ、子どもたちはフィールドワークをすることで、新たな発見があったようです。

【目的】

(1)校区を回ることをとおして、ふるさと「中原」のよさを再発見するとともに、郷土に対する愛着を深める。

(2)縦割り班での活動をとおして、他の学年との交流、親睦を深める。

(3)集団行動のしかたを学び、公衆道徳などについて望ましい体験を積む。

【目的地】

(1)熊野座神社(学校からの距離:0.4km)

(2)湯田神社(学校からの距離:1.5km)

(3)馬頭観音(学校からの距離:1.0km)

(4)六地蔵(学校からの距離:0.5km)

【活動内容】

(1)縦割り班ごとに4つの目的地へ歩いて行き、謎を解く。

(2)写真を撮る。

(3)最後に、謎の答え合わせをする。(全問正解の班には、中原マイスター認定証を授与)

出発式では、次のような話をしました。「中原のことを知るため、新しい伝統が始まります。伝統を引き継ぎ、発展させるチャンスです。謎を解き、ふるさとのことに詳しくなりましょう。もう一つは、地域の方に出会ったときは大きな挨拶をして、温かい気持ちになりましょう。それでは、楽しんできてください。」その後、子どもたちは元気にスタートしていきました。(次は、熊野座神社編を掲載する予定です。子どもたちが学んだ内容と感想を紹介していきます。お楽しみに!)

「銀杏の樹」の前で、ワクワクの1年生

本来は見学旅行の予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため内容を変更しました。担当の先生が悪銭苦闘して企画されたのは、「中原ウォークスタンプラリー」でした。初めての試みです。縦割り班に分かれて、4つのポイントをめざして校区内を回ります。午前中に3つ、午後から1つになります。1年生も朝からワクワクしています。お楽しみの弁当も嬉しそうです。トイレに行き、探検に行く準備をして「銀杏の樹」の前に1番に並び、2~6年生を待ちました。待っている後ろ姿もワクワク感が出ています。空は雲一つない青空です。「銀杏の樹」は、「がんばって行ってらっしゃい!」と言わんばかりです。「お日さま」を味方にしてくれるとともに、子どもたちが朝陽でまぶしくないように日陰をつくって応援してくれているようです。「早く行きたいな、お弁当も楽しみだな」と、テンションがハイな1年生です!

ドローンプロジェクト

10月4日(月)、今年も南小国町教育委員会主催の「ドローンプロジェクト」が開催されました。EDAC(一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会)から理事長が講師としてお見えになり、ご指導をいただきました。TV番組「ポツンと一軒家」のドローン撮影もなさっているそうです。2限目に1・2年、3限目に3・4年、4限目に5・6年が実際にドローンを動かす体験となりました。1~6年で、障害物にあたらないよう離れたゴールに着地させる「レース」。もう一つは3~6年で、輪をくぐらせることを競う「サッカー」が行われました。年を重ねるごとに、子どもたちの操縦技術は上達していきます。我が国がめざすべき未来社会の姿として初めて提唱されている「Society 5.0」(内閣府のホームページのリンクを張っていますので、ご覧ください)をめざすうえで、すばらしい取組だと感じています。2回目の体験となった2年生の感想を紹介します。

「今日、ドローン体験をしました。難しかったです。最初にドローンの使い方を教えてくれました。次にドローンを使いました。輪っかを通ったり、下からくぐったりして楽しかったです。最後に挨拶をして終わりました。」

「僕は今日、ドローン体験をしました。ドローンのレースで操縦が難しかったけれど、上手にできてよかったです。また、やりたいです。」

最後は運動場に出て、全員で記念撮影を行いました。ありがとうございました。

アクセスカウンタ⑩

ホームページをリニューアルしてから10月13日(水)が496日目です。最高アクセス数1,304(4月22日記録)が更新されました。1日平均132、最高アクセス数1,396となりました。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。このことを励みとして、今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

「振り返り」と「目標」設定

【前期終業式】

10月8日(金)午後、前期終業式を「ぎんなん」の木陰で行いました。10月とは思えないほど、暑い日よりとなりました。各学年代表児童による前期の「振り返り」の発表がありました。「みなみチャンネル」の取材もあり、式だけでなく、初めて通知表をもらう1年生の様子が取材されました。式では、子どもたちに次のことを話しました。

「みなさん、こんにちは。コロナウィルス感染症対策のため、前期終業式を外で行うことにしました。コロナ禍が続いていますが、節目のときを迎えています。節目では成長するために必ず、自分自身を振り返ってほしいと思います。校長先生からはまず、『伝統を受け継ぎ、発展させる』ことができたかどうかを聞きます。前期で一番がんばった場面を思い浮かべてください。できた人は手を挙げてください。もう一つ、振り返ってほしいことがあります。夏休み前集会や運動会で話しましたが、『気配り』のことです。『自分が人からしてほしくないことは、人もしてほしくないのだから、人にしてはならない』ということ。前期で友だちと一緒に活動した場面を思い出してください。できた人は手を挙げてください。二つの質問に対して、できた人はどんな風にできたのか、できなかった人はどうしてできなかったのかを考えてください。そして、「振り返り」を大事にしてほしいと思います。校長先生からのお願いです。それでは、『元気、元気、元気!with T』これで、お話を終わります。」

【後期始業式】

10月12日(火)朝、後期始業式を「ぎんなん」の木陰で行いました。昨年は、とても寒かったことを思い出します。短い秋休みを終え、元気いっぱいの表情を見ることができました。各学年代表児童による後期の「目標」の発表がありました。子どもたちの活躍が楽しみです。式では、子どもたちに次のことを話しました。

「みなさん、おはようございます。今日から後期、第3ステージが始まります。ぎんなん祭をはじめとする様々な学校行事もあり、あなたたちの活躍を期待しています。6年生にとっては小学校最後の学期となります。1~5年生も次の学年に進む準備の学期となります。一つ一つのことを悔いのないように過ごしてほしいと思います。そのために、前期の「振り返り」をもとに後期の目標を立てましょう。そのとき、身近な人を思い浮かべてみてください。『ぼくのおかあさんは 100てんよりも はなまるよりも 「ただいまが 1ばんうれしい」だって』『大津波 父さんの店をのみこんだ 父さん負けるな私がつぐその日まで』短い詩を二つ、紹介しましたが、大事なことを感じとってくれたら、とてもうれしく思います。第3ステージの目標は、いつも側にいてくれる家族や友だちのことを考えながら、温かい気持ちを込めて目標を立てましょう。そして、目標に向かって進んでいきましょう。第3ステージは、温かい気持ちをもって生活できるようになってほしいと思います。校長先生からのお願いです。それでは、『元気、元気、元気!with T』これで、お話を終わります。」

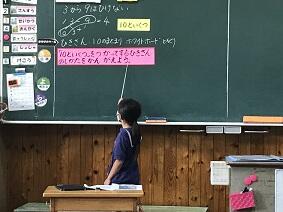

1年生研究授業

9月29日(水)、1年生の算数で研究授業を行いました。1年生は、「10といくつに分けてする引き算の仕方を考えよう」という課題に取り組みました。「引き算」の単元第3時で、繰りさがりのある引き算を行う内容でした。

子どもたちは前時の学習を振り返った後、「学びのツール」(前時までの学びを掲示したもの)を活用しながら自分の考えを書いていました。電子黒板にミラーリングでそれぞれの考えが表示され、発表をすることで共有することができました。1年生も積極的にタブレット活用に挑戦しています。今後のICTスキル向上が期待されます。

全員が、学習内容を確認する問題に答えることができていました。よくがんばりました。終末では「計算が簡単になった」と振り返り、今後の学習への意欲を示してくれました。

たんさんの先生方から見守られながらの授業で、1年生はとても緊張していたようです。研究授業への準備をしていただいた担任の先生、1年生の皆さん、本当にありがとうございました。

運動会の振り返り

初めて運動会を経験した1年生の振り返りを紹介します。併せて、2年生の振り返りも一部、掲載します。きちんと振り返りができています。また、次につなげようとする姿勢があります。今年の運動会、3・4年生のがんばりはもちろんですが、6年生を支える5年生の姿もとても印象に残りました。6年生には「すばらしい運動会、本当にありがとう」と伝えたいと思います。中原小学校の伝統は、着実に未来へつながっています。

【1年生】

「僕は一昨日の本番で、徒走が1位でした。優勝してうれしいです。」

「昨日、運動会がありました。応援合戦をしました。私が一番好きなのはソーラン節です。ダンスのとき、旗がとれてしまいましたが、お友だちのお母さんが旗をくれました。」

「今日、運動会がありました。私は初めの言葉を言いました。ソーラン節やリレーを全力でやったので疲れました。」

「今日、運動会の練習をしました。本番まで後1日ですが、今まで練習したことを思い出してがんばります。」

「僕は運動会本番が楽しみでした。今年のスローガンががんばる助けになりました。負けましたが、来年がんばります。」

【2年生】

「今日、運動会がありました。応援にはおじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さんがきました。私はソーラン節をがんばりました。足をまげるところがとても難しかったけれど、できてうれしかったです。次もがんばって、できるようになって1年生に教えたいです。練習はきつかったけれど、みんなとやると楽しかったです。」

「僕は運動会をしました。玉入れで白団が勝てたので、うれしかったです。赤団よりも3個くらい多かったです。技巧走で、フラフープのなわとびが難しくて、3番目になったのでくやしかったです。そして、最後のリレーでは負けたけど、白の団長が赤の団長を追いぬきそうになったので、すごかったです。6年生との思い出ができて、うれしかったです。」

ボッチャに挑戦!

9月14日(火)、5・6年生はパラリンピックで素晴らしい結果だった「ボッチャ」を体験してみようということで、赤白対抗でやってみました。やっていくうちに投げ方を工夫したり、作戦を考えたりして盛り上がりました。パラリンピックの競技を体験するなかで、多くのことを学んでほしいと思います。

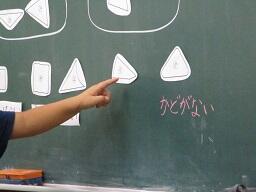

2年生研究授業

9月15日(水)、2年生の算数で研究授業を行いました。2年生は、「三角形や四角形を見つけよう」という課題に取り組みました。「三角や四角の形をしらべよう」という単元の第2時で、三角形や四角形を理解して弁別する内容でした。

子どもたちはカードを分別するなかで試行錯誤していました。

タブレットでワークシートの写真を撮り、電子黒板にミラーリングで表示しながら、自分の考えを発表することもできていました。2年生のICTスキルも着実に向上しています。右の写真は「三角形のように見えるが、四角形である」ことを説明している場面です。よく気がつきました。すばらしい。

終末では、「難しかったけど、三角形と四角形を分けることができた」と振り返っていました。

運動会終了後間もない時期でしたが、研究授業への準備をしていただいた担任の先生、一生懸命に課題に取り組んだ2年生、本当にありがとうございました。

アクセスカウンタ⑨

ホームページをリニューアルしてから本日(9月15日)が468日目です。アクセスカウンタは203,777で、203,777-143,073=60,704となり、60,000を超えました。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

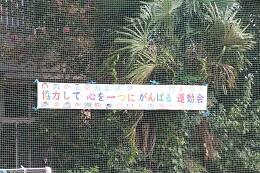

運動会、心からエール

運動会当日、前日から心配された天候でしたが、朝から雨は降っていませんでした。曇り空のまま、大丈夫かなと心配はありましたが、準備が着々と進められました。子どもたちも、登校する表情はやる気に満ちていました。いよいよ開会式。そして、競技へと移っていきました。

新型コロナウィルス感染防止のため、玉入れ、技巧走、リレーはビニール製の手袋を着用して競技をしました。コロナ退散を願った「中原ソーラン」も間隔を広く空けて、声を出さずに踊りました。それでも、子どもたちは元気いっぱいに踊りました。中原保育園児のダンスもあり、かわいい姿にたくさんの拍手が起こりました。

運動会スローガン「協力して 心を1つに 頑張る運動会」を掲げた子どもたち。途中、小雨が降ることもありましたが、団長の6年生を中心にスローガンどおりの姿を見せてくれました。感動あふれる運動会となりました。そして、伝統を引き継ぎ、小学校最後の運動会をよりよくしようと精いっぱい活躍した6年生、6年生をあらゆる場面で支えた5年生、暑いなか毎日の練習をがんばった2~4年生、初めての運動会で自分らしさを表現した1年生、すべての子どもたちに心からエールを送りたいです。

HP Anniversary②

本日記録したホームページ(HP)のアクセスカウンタは200,311となり、200,000を超えました。1日平均アクセス127、最高アクセス1,304(令和3年4月22日記録)になります。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいています。本当にありがとうございます。今日から運動会の練習が始まりました。「成功させたい」という決意を胸に、子どもたちは暑い中での練習に取り組んでいます。今後も情報発信に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

里山自然体験活動 in 南小国町

里山自然体験活動が始まって3年目になります。今年も町内の4年生が一堂に集まり、里山自然体験活動「きよらわくわくキャンプ」が行われました。場所は南小国町満願寺の魅力たっぷりの「吉原ごんべい村」で、楽しい時間を過ごしました。「立岩の源流トレッキング」では子どもたちも、はらはらドキドキしながら、なかなか味わえない貴重な体験をすることができました。急流の冷たい水は、体をしっかり冷やしてくれます。自然に囲まれた中での「ノリちゃん弁当」と「おやつ」は最高でした。あまりに美味しすぎて、おにぎりを7個食べていた子もいたそうです。自然というごちそうに食欲が増したのでしょう。4年生の皆さん、そして、子どもたちが安全に過ごすためにスタッフとして参加された教育委員会、「あそBe隊」の方々、各小学校の先生方、大変お疲れ様でした。「あそBe隊」は、体験活動をサポートしてくださる皆さんです。ちなみに、この里山体験活動では3年間、お世話になっています。

「ひまわり」の花もオリンピックを応援しています!

7月26日~28日までパワーアップタイムが実施されました。ちょうど花壇の「ひまわり」の花が全開でした。太陽に向かって咲いている勇ましい姿を見ていたら、オリンピック選手の皆さんと、暑さに負けずにがんばる3~6年生の姿と重なってきました。「ひまわり」は暑さと闘いながら、子どもたちを応援しているように感じられました。

「TOKYOオリンピック2020」オリンピックムードで、盛り上がっています。勝敗も気になるかもしれませんが、選手がこの大会に向けて、がんばり続けてきたことに敬意を表したいと思います。コロナ禍で、1年間のオリンピック延期。力を維持し続けることへの忍耐と努力が素晴らしいと、心から拍手を贈りたい・・・。開会式をテレビで観覧しながら、オリンピックが国を越えて、人種を越えて、人と人とを結んでいることを考えました。 改めて、「21世紀は人権の世紀」だと感じています。

夏休み前集会

7月20日(火)、今日も暑かったです。明日からの夏休みが嬉しいのでしょう。朝から挨拶するときに「おはようございます」の代わりに、突然「さようなら」と言われたので、気持ちが夏休みにいっているのかなあと思いましたが、「まだ早いよ、おはようございます」と返すと、照れくさそうに「おはようございます」と言ってくれました。そして、みんなは大掃除をがんばりました。もうすぐワックスがけがあるので、机や椅子を廊下に運びました。帰りの会が終わって、夏休み前集会がありました。「気配りのお話」や「命を大事にするお話」がありました。合い言葉でもある「元気!元気!元気!with T」も子どもたちと、目と目で通じ合うようになっています。飛び上がった様子が、まるで空中を舞っているように見えました!

いじめ防止スローガン

中原小学校の玄関には、2つののぼり旗があります。昨年も紹介しましたが、いじめ防止スローガンがリニューアルされています。来校された際には、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。

「STOP! もう一度見直して その気持ちの伝え方 南小国町小中学校児童・生徒会」

水泳は、あるんですか?

水泳の学習を始めたころは水温が低かったこともあり、やや消極的だった3・4年生の子どもたち。しかし、最近は、「今日は水泳(の学習)がありますか?」と、担任に何度も聞いてくるようになりました。水温も気温も上がって夏らしくもなり・・・、いや、それだけではなく、泳ぎが上達したことも、その要因にあるかもしれません。どの子も、泳げる距離が確実に伸びてきています。最初の方は、25mを泳げる子がほぼいなかったのですが、最近では、クラスの約半数が25mを泳げるようになりました。自信がついてきていることが、明らかに表情に見られます。残り少ない水泳の時間ですが、もっともっと自信がつくよう、子どもたちを指導していきたいと思っています。

夏がいっぱい

2年生は国語で、「夏がいっぱい」の学習をしました。みんな、どんなことに夏を感じていたと思いますか?◯◯さんは「花火」、◯◯さんは「サンダル」、◯◯さんは「クワガタとり」、◯◯さんは「かき氷」、◯◯さんは「かえるの大ぐん」、◯◯さんは「ホタル」、◯◯さんは「アイスクリーム」でした。前回と同じく、絵と文に書いて発表をしました。発表を聞いたら、質問や感想を返します。今回は質問をする際に、良かった点を最初に伝えてから質問したり、感想に理由をつけたりとバージョンアップしてお返しができるようになりました。

熊本県阿蘇教育事務所経営訪問がありました。

7月14日(水)、熊本県阿蘇教育事務所の先生方に学校と子どもたちの様子を見ていただきました。子どもたちは少し緊張していました。このような機会を通して、緊張する場面で堂々と発言したり、活動したりすることで、「自分の住む地域に誇りを持ち、社会の中で自分の力を発揮できる子ども」「課題解決への道筋を自分で見つけ、成長することができる子ども」を育てたいと思います。1年生は道徳「光るえんがわ」、2年生は書写「ひつじゅんのきまり」、3・4年生は「あまりのあるわり算」「少数のしくみ」、5・6年生は「図形の角を調べよう」「形が同じで大きさがちがう図形を調べよう」、かがやき2は「形も大きさも同じ図形を調べよう」という内容の授業が行われました。

参観後、事務所の先生方から「子どもたちは落ち着いて学習に取り組んでいる」「学習環境が整っている」「今後も表現力を高める取組や個別対応を継続してほしい」等の感想をいただきました。経営訪問、大変お世話になりました。

5・6年生研究授業

7月13日(火)には5・6年生の算数で研究授業を行いました。5年生は、「三角形の4つの角の大きさの和が何度になるか、説明しよう」という課題に取り組みました。三角形の内角の和は180°になることを学んでおり、対角線を用いて三角形をつくることで課題を解決しようとする内容でした。子どもたちは1本なのか、2本なのかで試行錯誤していました。終末では、「五角形や六角形についても調べてみたい」と振り返っていました。6年生は、「地図を使って、実際の道のりや距離を求めよう」という課題に取り組みました。地図で道のりや距離を測り、比の関係を用いて課題を解決しようとする内容でした。終末では、「学んだことを生活に活かしたい」と振り返っていました。また、担任が交互に指導を行います。担任が他の学年を指導しているとき、学習リーダーが学習活動を進めます。5・6年生ともに積極的に学習をリードして、一生懸命に取り組んでいました。

水のかさ

2年生は「水のかさ」の学習で、実際いろんな容器にℓマスやdℓマスを使って水がどれくらい入るかを測って入れる活動を行いました。予想と近かったり、かけ離れていたり。家庭科室の大鍋ややかん、たらいを使ったときは、「わー、すごい」と言いながら水を入れていました。二人で協力して量っている姿もあれば、ℓマスが足りなくて、dℓマスで苦戦して入れている姿も見られました。多少、水遊びのようになっていましたが、休み時間も楽しそうに挑戦していました。夢中になって、服も下着もびしょ濡れにといった場面も・・・。それでもへっちゃらな2年生。いつの間にか雑巾干し場が、洋服干し場に・・・。

あったらいいな、こんなもの

2年生は国語で、「あったらいいな、こんなもの」の発表会をしました。今回は、タブレットを使って発表しました。「いろいろテレビ」「ピエンのマスク」「空とぶくつ」「歩いただけではやく走れるくつ」「かみきりバズ」「動物が出るくつ」「木ぐるま」といった、あったらいいなと思うものです。名前だけ聞いてもどんなものか分からないと思いますが、9月に予定されている2年生のプレゼン集会で発表します。ご家庭でも話題にしていただけるとありがたく思います。

道徳の学習

1年生は道徳で、「勤労」について学習しました。教材の内容は、「1年生の子がお家でお母さんに教えられて、お風呂掃除をします。そのうち、一人でできるようになり、お家の方から褒められるようになります。そして、お風呂掃除のプロといわれるようにばんばる」というお話です。1年生もお家に帰ったら、お風呂掃除をしたり、お箸をならべたり、お家の手伝いをしたそうです。学習したことを早速実行しているのが「いいなぁ」と思いました。

七夕に願いを込めて

先週の水曜日は「七夕」でした。この日の夜は、天の川は見られませんでしたが、あいさつホールに七夕飾りを置きました。子どもたち一人一人に短冊を掲示しましたが、願い事の中で多かったのが、やはり新型コロナウィルス関連の願い事でした。「新型コロナウィルスが早く収束しますように」や「コロナウイルスが収まったら、…」といった切実な願いが目立ちました。新型コロナウイルスによる感染拡大の心配がまだまだつきません。子どもたちの願い、みんなの願いが早く叶うといいですね。

南小国町のきれいな水

7月8日(木)、4年生対象に「合同学習」(出前授業)が行われました。今回のテーマは「南小国町のきれいな水」でした。町建設課の方から、「町の給水の仕組み」や「道の水道管について」「水質の管理」などについて、スライドを使いながらの説明を受けた子どもたち。自然豊かな南小国町が、自然を大切にしながら、豊富な地下水を生活に利用していることなどに気づかされたようです。「町で使われている水はそのまま飲めるくらい、きれいである」ことに誇りを持ち、「水資源は限りがあるので大切にしなければならない」など、この学習をこれからの社会科学習、そして、生活に生かしていってもらいたいと思っています。

音楽の授業の今

新型コロナウイルスによる感染予防のため、子どもたちが学習に取り組む中で様々な制約があります。その中で今回は「音楽」の学習について紹介したいと思います。3・4年生、特に3年生の「音楽」といえば、「リコーダーの演奏」が2年生までとちがって新しく入ってきます。しかし、リコーダーなど管楽器や鍵盤ハーモニカなどの演奏は、飛沫の拡散が懸念されるので、なかなかできません。その代用として、卓上木琴を使って合奏をしています。2本のマレット(ばち)を操りながら演奏は難しいものの、子どもたちは、結構楽しみながら活動しています。また、コロナの警戒レベルが下がれば、昨年度も取り組んでいましたが、体育館など広い場所で、距離を取りながらの演奏はできるので、取り組ませていきたいと思っています。歌は当然マスクをしたままで、声のボリュームに気をつけながら歌ったり、ハミングをしたりしています。その他では、リズム打ちや鑑賞など、工夫しながら活動に取り組んでいます。「大きな声で歌うと、気持ちいいもんね」と子どもたちに言いますが、早くコロナによる感染が終息して、気持ちよく歌ったり、合奏したりできるようになればいいと願っています。

アクセスカウンタ⑧

ホームページをリニューアルしてから本日(7月1日)が392日目です。アクセスカウンタは193,127で、193,127-143,073=50,054となり、50,000を超えています。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

かがやき2研究授業

6月30日(木)、かがやき2学級の算数で研究授業を行いました。その後の授業研究会では、阿蘇市立阿蘇中学校からスーパーティーチャー(指導教諭)を招き、研究を深めました。子どもたちの学力向上を目指し、日々の研鑽を継続しています。

今回の授業は「合同な図形(8時間扱い)」の1時間目でした。「三角形や四角形の図を見て合同な図形の調べ方を考え、合同の意味について理解する」ことを目標に、1対1のマンツーマンで授業が進められました。たくさんの参観者を前に、児童は少し緊張していましたが、とても意欲的に学習に取り組むことができました。具体物と電子黒板を使って、三角形や四角形を動かしながら考えていました。本校の研究のメインである「振り返り」の場面では、「もっと他の図形について、合同かどうかを確かめたい」と振り返ることができており、次の学習への意欲が感じられました。

スーパーティーチャーからは「小学校における学習内容は中学校での学習につながっているため、意識して取り組んでほしい」とのお話がありました。また、「次の学習への意欲を高める振り返りができており、今後も継続してほしい」との感想もいただきました。今回の学びを次へつなげていきます。

南小国町教育委員会学校訪問がありました。

6月29日(火)、南小国町教育委員会の先生方に学校と子どもたちの様子を見ていただきました。子どもたちは少し緊張していたようですが、一生懸命に取り組んでいる姿を見せてくれました。授業者は学習構想案(略案)を作成し、次のような授業を行いました。

| 学 年 | 教科等 | 単元及び題材名 |

| 1 年 | 学級活動 | いま、わたしにできること |

| 2 年 | 音 楽 | せいかつの中にある音をたのしもう |

| 3・4年(複式) | 国 語 | 3 年:こそあどことばを使いこなそう |

| 4 年:新聞を作ろう | ||

| かがやき1 | 自立活動 | 新しいカームを作ろう |

| 5・6年(複式) | 算 数 | 5 年:図形の角を調べよう |

| 6 年:形が同じで大きさがちがう図形を調べよう | ||

| かがやき2 | 算 数 | いろいろなものを数えてみよう |

1年は「新型コロナウィルス感染症のことをよく知り、おかしいことはおかしいと言える行動につなげる」授業でした。

2年は「身の回りで聞こえる音を探して、声で表現する」授業でした。

3・4年は「3年:文章中における指示する語句の役割を理解し、どの言葉を指しているかを考える」「4年:新聞のテーマを決め、新聞作成計画を立てる」授業でした。

かがやき1は「どんなカーム(気持ちを落ちつかせる場所)だったらうまく気持ちを切り替えられるかイメージし、カーム作成にとりかかる」授業でした。

5・6年は「5年:四角形を対角線で分割してできた三角形が合同であるかどうかを調べ、既習の図形を合同の視点でとらえる」「6年:等しい比どうしの関係を調べることを通して、等しい比の性質について理解し、等しい比をつくる」授業でした。

かがやき2は「数直線の図を使って、問題を解く」授業でした。

教材の写真を撮って「振り返り」に活かしたり、ミラーリングをして発表する等、タブレットを積極的に活用する子どもたちの姿に教育委員会の先生方は感心しておられました。複式授業で学習リーダーを中心に、学び合いができていることも評価していただきました。また、本校の授業研究について「今後も継続して取り組んでほしい」との力強いお言葉をいただきました。「自分の住む地域に誇りを持ち、社会の中で自分の力を発揮できる子ども」「課題解決への道筋を自分で見つけ、成長することができる子ども」の育成を目指して、日々の研鑽を続けていきます。

心スッキリ!

6月24日(木)、朝の活動のことです。運動場の草取りを終えて、子どもたちは教室へ帰ろうとしていましたが、私は「きりのいいところまで、もう少しきれいにしたい」と思い、草取りを続けていました。すると、4年生2名が傍にやって来て「先生、手伝いましょうか」と、声をかけてくれたのです。さらに、5年生2名もそれに加わり、4人は最後まで手伝ってくれました。運動場の一部も、私の心もスッキリ!!すがすがしい気持ちになった一場面の紹介でした。

集団宿泊教室に行ってきました。

6月21日(月)~22日(火)は天気に恵まれて、集団宿泊教室が無事に実施できました。町内3つの小学校の5年生と一緒に活動をして、仲良くなりました。

初日、仙酔峡まで歩いてハイキングを行い、青空のもとでお弁当を食べました。その後、食堂での夕食は新型コロナウィルス感染症防止対策のため、一人一人仕切られたスペースでしたが、おいしくいただきました。ナイトハイキングは薄暗い中、懐中電灯を頼りに野山を歩きました。怖かったけれど、楽しい活動となりました。

2日目は「焼き板づくり」を行いました。2人組になってナタを持つ人とトンカチでたたく人に分かれて薪を割る練習もしました。杉板を焼いて磨いて絵を描いて仕上げました。班の友達と協力して、楽しく活動しました。貴重な経験と楽しい思い出ができました。

「HAPPY TREE」、子どもたちのあったかい気持ちが伝わったら幸いです!

6月7日(月)から始めた「HAPPY TREE」も約1ヶ月ほどで、黄緑のハートでいっぱいにあふれています。最初の日に一枚入っていました。6年生が書いてくれたメッセージでした。今書いている文章は日常のなかで、友だちにしてもらってうれしかったこと、友だちががんばっていること、先生に思っていることなど様々でした。たわいもない、普通なメッセージかもしれません。ただ最近思うのは、この一言って、言っていると言わないとでは大きく違うなあと・・・。この一言で嬉しくなったり、勇気が出たり、友だちが自分のことを見てくれているんだと思えたり・・・。私たち教師もこの一言を言い忘れていることだってあるかもしれません。言われないより、言われた方が嬉しいと思います。そして、メッセージを読む昼の放送を聴いてくれている皆さんにも伝わるって、ステキなことじゃないかって感じる今日この頃です。私も久しぶりの投稿です。この記事を読んでくださっている皆さんに、少しでも子どもたちのあったかい気持ちが伝わったら幸いです!

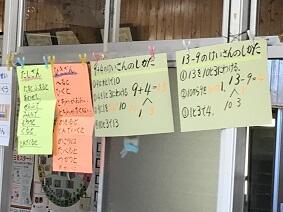

3・4年生研究授業

学力の実態として個人差、学年差は課題のひとつではあるものの、学力成就値は高い状況にあります。期待できる学力と実際の学力を対比させた結果は、期待水準を大きく上回り、学業への対応に好ましい傾向をもっています。そこで、学校教育目標を実現するために、次のような「めざす児童像」を全職員で確認しました。

自分の住む地域に誇りを持ち、社会の中で自分の力を発揮できる子ども

課題解決への道筋を自分で見つけ、成長することができる子ども

このことを踏まえ、教師が単元デザインを工夫して児童の「振り返り」をつなぐことによって「めざす児童像」に近づけるのではないかと考え、次のような「研究主題」を設定して授業研究及び改善に取り組んでいます。中原小学校の「研究内容」もご覧いただければと思います。

自らの学びを見つめ、主体的に学習に取り組む児童の育成~振り返りをつなぐ授業づくりを通して~

6月17日(木)には3・4年生の算数で研究授業を行いました。その後の授業研究会では、熊本県立教育センターから指導主事を招き、研究を深めました。子どもたちの学力向上を目指し、日々の研鑽を継続しています。

3年生は、「1000-3けたの数の筆算の仕方を考えよう」という課題に取り組みました。初めての4けたの数からのひき算、さらに3回の繰り下がりがある筆算でしたが、それぞれが今までの学習を思い出しながら筆算の仕方を考え、友達と説明し合うことができました。4年生は、「180°より大きい角度のはかり方を考えよう」という課題に取り組みました。分度器で測れない角度に対して、やはりこれまでの学習を思い出し、半回転(180°)や1回転(360°)の角度をもとに、角度のはかり方の工夫を導き出すことができました。課題解決に向かって真面目に取り組んでいました。どちらの学年も担任が他学年の指導をしている(間接指導)とき、自分たちで話し合いを進めたり、活発に意見を出し合い、教え合ったりしながら、意欲的な学び合いができていました。自ら学習を進め、課題を解決できたことは、子どもたちにとって大変自信になったようでした。

3・4年生のプレゼン集会

6月15日(火)、3・4年生が3つの班に分かれて、「自分だけしか知らない(誰も知らないであろう)自分のこと」をそれぞれの教室に行ってプレゼンで発表しました。3年以上の子どもたちは自分のタブレットを持ってミラーリングをして、電子黒板に映し出すことができます。5・6年生教室では感想を発表した後、少し時間があったので、5年生が前回の発表を行っていました。時間を有効に使った交流になりました。

プール開き、絶好のプール日和でした。

6月10日(木)、プール開きを行いました。6月11日(金)に行う予定でしたが、雨の心配があり、一日繰り上げになりました。絶好のプール日和でした。子どもたちは暑い日が続き、プールに入ることを待ちわびていました。笑顔でプールへ向かって行きました。「平泳ぎで10m泳げるようになる」や「50mをクロールで泳ぐ」など、目標を立てて学習に臨んでいます。目標を達成できるように、しっかり支援していきたいと思います。1・2年生も昼休みに着替えながら、自分で水泳キャップの中に髪を入れたり、ゴーグルをつけたりする練習から始まりました。みんな上手にできていました。

Zoomによる「なかよし交流会」

6月10日(木)、なかよし交流会がありました。阿蘇郡市内の特別支援学級が交流をする行事です。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、Zoomによるリモートになりました。一の宮小、阿蘇西小、中原小の3校で交流をしました。中原小は中原ブランドについて、タブレットを使ったプレゼンで発表しました。楽しい交流になりました。

今年も「花の交流」ができました。

今年で25年目をむかえる、小国支援学校との「花の交流会」が6月9日(水)に行われました。今年も新型コロナウイルス感染防止のため、「Zoom」を使った交流会となりました。全校児童が4つの班に分かれ、小国支援学校の友だちと自己紹介を交わす活動をし、自分の名前と好きなものなどを伝え合いました。そして、花の苗植えに取り組みました。子どもたちは小国支援学校の友だちに「どの花が好きか」など尋ねながら、プランタに苗をていねいに植えていました。直接会っての活動はできなかったものの、楽しく交流することができたようです。このプランタを小国支援学校に届けます。

2年生の音楽集会

6月8日(火)、2年生のZoom配信による音楽集会がありました。コロナ禍で、音楽の授業にも工夫が求められます。そこで、今回は「音の高さを表現しよう」というテーマで、教科書にある「ドレミのうた」と「かえるのがっしょう」を体を使って表現しました。「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」で7音。7人にそれぞれの音を担当してもらい、子どもたちのアイディアもとり入れて、楽しくかわいい発表ができました。

PTA美化作業が行われました。

令和3年6月6日(日)6:30~8:10まで、PTA行事として美化作業が行われました。例年は後援会の皆様にもご協力いただいておりますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため本年度も保護者と職員の参加となりました。刈払機を持参された保護者を中心に「下」の道草刈りも行われました。39名の皆様にお集まりいただき、あっという間の除草等となりました。おかげを持ちまして、子どもたちの教育環境が整い、本当にありがとうございました。

「長さ」の学習

2年生は先週、算数で「長さ」の学習をしました。長さの単位を使っていろいろなものの長さを測ったり、直線を引いたり、cmやmmに変換したり、長さのたし算やひき算をしたりしました。この土・日曜の宿題として「長さしらべ」が出されました。家にあるものの長さを測ってきてもらうことになります。この学習により生活科の野菜観察では、くきの長さや葉の広さなども調べていくことができるようになりました。国語で「かんさつ名人になろう」、算数で「長さ」を学習したことで、生活科の学習がより充実してきました。

花壇の彩り

先日、緑の少年団の取組で花壇の除草作業を行いました。6月2日(水)に新しく「サルビア」「マリーゴールド」「ベゴニア」を植えました。みんなでワイワイ言いながら、楽しく植えることができました。5・6年生は手際よく植えていました。さすがです。現在、花壇は赤・白・黄色・オレンジ・ピンクの花々が花壇を彩っています。

HP Anniversary

ホームページ(HP)をリニューアルして様々な情報を発信し始めてから、本日(6月4日)でちょうど1年になります。初日の令和2年6月4日8:05に記録したアクセスカウンタは、143,073でした。そして、本日記録したアクセスカウンタは、190,221になります。190,221-143,073=47,148となりました。1日平均129、最高アクセス1,304(令和3年4月22日記録)になります。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただきました。本当にありがとうございます。本校では昨年から子どもたちの学力向上と教師の授業力向上のため「振り返り」について研究しています。研究の成果につながるよう1年間を振り返って、情報発信の在り方についても見つめ直したいと思います。また、コロナ禍ではありますが、令和4年度からの「コミュニティ・スクール」を目指して、できることから様々な取組を続けています。そのためにはまず、学校の取組や子どもたちの様子を地域の皆様に知っていただく必要があります。今後も情報発信に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

花壇の苗植え準備、整いました。

先日(5月25日)、やっと実施できた「みどりの少年団結団式」ですが、併せて花壇の草取りも行いました。そして、今日(6月2日)いよいよ苗を植えるための準備として、教頭先生に花壇を耕していただきました。

今後の天気が心配されますが、6月9日(水)には小国支援学校とのZoomによる「花の交流会」も予定されています。何とか、子どもたちが花の苗を植えることができますように!

マジンガーZ!

梅雨の合間の晴天が続いています。今日(6月1日)の業間に予定されていたのは全校音楽。しかし、コロナ禍のため、歌をうたうことができません。そこで、担当の先生が考えたのは、「天気が良いので運動場で踊りましょう!」というアイディア。子どもたちは間隔を広くとって待っていると・・・かかってきた曲は、そう、マジンガーZ!

無敵の力はぼくらのために 正義の心をパイルダーオン

正義の怒りはみんなのために 平和の祈りをパイルダーオン

1年生も元気いっぱい踊っていました。みんな、楽しむことができたようです。

かんさつ名人になろう!

2年生は先週、国語で『かんさつ名人になろう』の学習をしました。ミッキーマウスプラティ(学校の玄関に置かれた水槽のなか)とキセキレイのヒナ(校舎の裏につくられた巣でかえりました)を観察して書きました。

【ミッキーマウスプラティ】◯◯さん

「一ばん小さいのは、1cmぐらいでした。おなかは、まるっこかったです。色は、黒と白とオレンジでした。ひれは、6まいでした。ふつうのメダカににていました。ゆっくり、さわやかにおよいでいました。数は14ひきでした。」

【キセキレイのヒナ】◯◯さん

「キセキレイのヒナの毛がふわふわしていました。ほんとうにさわってみたいです。目がキラキラしていました。こえは、ぴぴぴとないていました。体の形は、しかくまるのような形でした。たまごは、人がうむ数より多くうんでいました。木と草ですをつくっていました。せいちょうがたのしみです。」

プレゼン能力を高める、ICTを活用した集会活動を日常化

5月24日(月)の業間に、プレゼン集会を行いました。5・6年生が企画から準備までがんばりました。1年教室、2年教室、3・4年教室へ分かれて、プレゼンを行いました。テーマは、①中原のよいところ、②中原ブランド、③自分の夢の3つです。学習したことや知ってほしいことを一生懸命に伝えていました。◯◯さんは「中原ブランド」について、「中原小学校のよい伝統やよいところを増やしましょう!」と発表しました。◯◯さんは「将来の夢」、◯◯さんは「中原のよいところ」をプレゼンしました。本校ではプレゼン能力を高めるため、タブレットや会議アプリ等のICTを活用した集会活動を日常化しています。

ピカピカに~プール掃除をしました~

5月26日(水)に「プール掃除」がありました。3・4年生は、更衣室やトイレなどプール外の場所を担当しました。真面目に取り組んだ子どもたちは、隅々までしっかりと掃除することができました。自分たちの担当の場所の掃除を終えると、プールサイドやプールの中の掃除へ。曇り空で気温が低い中での活動でしたが、苔が生えて滑りやすくなった所、笹の葉がたくさん溜まった溝などを、ブラシで力を込めて一生懸命に掃除をしていました。掃除が終わって、掃除をする前と比べると、見違えるようにピカピカになりました。再来週より水泳の授業を始める予定ですが、泳ぎが得意な子、そうでない子も、自分たちがきれいにしたプールで、気持ちよく学習に取り組んでくれることと思います。

先生、今年は『HAPPY TREE』をしますか?

一人の女の子が「先生、今年は『HAPPY TREE』をしますか?」と聞いてきました。「今年もあったほうがいいかな?」と聞いてみたら、「はい。友だちにどうしても伝えたいとき、『HAPPY TREE』のハートに書いて伝わると嬉しいし、逆に書いてもらっても嬉しいです」と。この女の子の言葉を聞いて、普段はなかなか言えない言葉でも『HAPPY TREE』でだったら言えるんだなあと思いました。照れくさいけど、やっぱり伝えたい思いがあるんだなあと・・・。こんなに心待ちにしてくれているんだなあとありがたい気持ちでいっぱいです。今年度は後期からではなく、前期のうちに始めようとひそかに思っています。また、みんなのあったかいメッセージを読める日が近くなりそうです。なんだかウキウキ、ワクワクしてきました!

風が吹いても楽しい歓迎遠足

ちょっと曇り空でしたが、中原小学校の歓迎遠足が実施されました。歩くと暑く感じるものの、風がよく吹いていたのでちょっと涼しい?感じでした。バスで押戸石の入口まで行き、そこから2km歩き、押戸石のふもとの広場でレクレーションをしました。実は、このレクレーションの内容は5・6年生の9人が計画したものです。最初に1年生が自己紹介をしました!

自分の名前と好きなものを紹介しました!次は、「もうじゅうがりにいこう」と「だるまさんがころんだ」のゲームを中原バージョンでしました。「ライオン」4文字・・・4人組になろう!

「だるまさんがころんだ」動かないで止まる!

さあ、楽しみなおべんとうだー!ありがとうございます!作ってくださった方の、心のこもったおべんとうに大満悦!!

「どこかで見たことある!」すごい!もったいなくて食べられないんじゃ?こんなおべんとう作ってもらったことないです!!

最後は、押戸石で楽しみました。

1年生も「レクレーション、楽しかった!」と大満足でした。企画してくれた5・6年生、ありがとう!!6年生は、帰りのバスの中で大爆睡だったそうです!おつかれさまでした。5・6年生!

アクセスカウンタ⑦

ホームページをリニューアルしてから4月21日(水)が321日目です。最高アクセス数540(1月28日記録)が更新されました。1日平均122、最高アクセス数1,114となりました。さらに、翌日の4月22日(木)が322日目となりますが、1日平均125、最高アクセス数1,304で、連日の更新となりました。アクセスカウンタは183,406で、183,406-143,073=40,333となり、40,000を超えています。多くの皆様に見ていただいていることに対しまして、感謝申し上げます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

ようこそ、新1年生

今日は、入学式。在校生も1年生を迎えられて嬉しそうです!! (*^_^*)ご入学おめでとうございます!!

5名の児童が中原小に入学してきました。学校で保護者の方と受付をすませ、1年生教室に入りました。そして、後ろの黒板には、2年生が生活科でまとめて描いた絵を掲示しましたが、「学校ではどんなことがあるのかな」と、5人でじっと見つめていました。

教室の前の黒板にも入学おめでとうのメッセージがありました。

司書の先生からも卒業式に引き続き、ステキな黒板アートのメッセージがありました。またまた、ありがとうございます!消したくない作品です!!

「第1ステージ」スタート

第1ステージが始まりました。前期後期の二学期制です。第1ステージは夏休み前までです。朝ラン後のミーティングが終わり、今日のボランティアとして「運動場の草取り」を行いました。まだ小さいけれど、草がニョキニョキ出てきています!!

最後に、たった二人だけの6年生がみんなの草を集めるために始動しています。たった二人だからこそ、責任の重さを感じていることでしょう。しかし、二人は今までの6年生がしてきた「伝統」を受け継ごうと当たり前に動いている姿がさりげなくて、ステキでした!6年生ファイト!きっと、二人のことを遠くから見守っているパソコン先生に届きますように!!「パソコン先生、ぼくたちも元気に頑張っています!これからも続けていきます!」

新年度になりました!

春です!新しい年度です。学校は4月始まりなので、3月、4月と慌ただしい毎日ですが・・・心機一転の今、新しい出会いもあります。さて、児童のみなさんは、宿題はもう終わっているのでしょうか?あと一週間で始まります。少しずつ早く起きる準備をしておくと、始まってからも大丈夫ですよ。今は、担任の先生は誰になるのかなと思っていることでしょう。ドキドキ・ワクワクですね。後援会から、学校に新しく屋外型バスケットボールゴールを購入していただきました。春休みに入り、小学生もですが、中学生にも大人気です。学校が始まれば、小学生にますます愛されることでしょう。

新1年生の入学を待ってまーす!

チューリップの花が、首を長くして新1年生の入学を待っています。口を大きくして「早くおいでよ!」と言っているみたいです。

退任式、今までありがとうございました!

お二人の先生には、本当にお世話になりました。お二人ともパソコン等の機器に詳しく、とても助けていただきました。これから始まる新年度に向けて、新天地でのますますのご活躍をお祈りいたします!(中原小学校 職員一同)

先生方から学んだことは、決して、忘れません!

子どもたちからの花束とメッセージ・・・思い出やエピソードが思い出されます!

ありがとう!Forever

教室では、心のこもった手紙や手作りの品物を渡して、別れを惜しんでいました。

卒業祝アート(黒板編)

今までに運動場に大きな文字で、「ありがとう」と書いてあることもありました。今回、中原小で見つけました。しかも卒業生を祝うステキなステキな黒板アートなんです!「あっ」と驚くほどのアート作品の素晴らしさに立ち止まってしまうほどでした。作品を見れば、一目瞭然!!この作品を描かれたのは、司書の先生です!それもさり気なく、そっと描かれておられました!ステキなプレゼントをありがとうございました!

卒業式、最後に一礼

3月23日、卒業式が挙行されました。卒業生8名をみんなで送り出したい気持ちで、27名の在校生全員とお2人のご来賓、お2人の教育委員会関係者、保護者、そして、12名の先生たちとで式は始まりました!椅子と椅子との間隔が広く開けられ、歌はありませんが、それでも見送りたい思いで・・・

体育館の入口にはお世話になった卒業生のために、1年生が描いた似顔絵とメッセージが掲示されました。

卒業生は最後に一礼して、会場を後にしました。これから始まる中学校生活を楽しんでください!

校長室だより「Ginkgo flower いちょうの花」第12号を掲載しています。併せて、ご覧いただければと思います。

『HAPPY TREE』ハートでいっぱい

後期から始めたハッピーツリーの木も今では・・・、いいところを見つけたハートでいっぱいです!

English Friday

毎週金曜日は「英語に親しもう」ということで、子どもたちは朝のあいさつを英語でしています。お昼の放送での給食メニューも「英語バージョン」と「日本語バージョン」の放送があります。職員室の入口に「English Friday」と掲げてあると、子どもたちも「英語バージョン」に切り替えています!

3月18日の朝

いつもの通り、朝ランが始まりました!「いつもの・・・」という言葉こそ、大事な日常であることを私たちは忘れてはいけません。どんなときも私たちを見守ってくれている銀杏の樹。今年も6年生の旅立ちが近づいています。このメンバーで走るのもあと数日です。

朝ランが終わり、今度はボランティア。今日のメニューは「花壇の草取り」です。

チューリップもどんどん咲いてきています。4月までもってくれるといいのですが・・・

春がそこまで・・・

3・4年生の花壇をのぞくと、何とそこにチューリップの花が咲いていました。とってもミニサイズの花で、かわいいなあと見つめてしまいました。このまま春になっていくのでしょうか。それとも3月の雪、4月の雪があったりするのでしょうか?

アクセスカウンタ⑥

ホームページをリニューアルしてから本日(2月3日)が244日目です。本日8:05に記録したアクセスカウンタは、173,157になります。173,157-143,073=30,084となり、30,000を超えました。本当にありがとうございます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

アクセスカウンタ⑤

10月15日掲載「アクセスカウンタ③」にてお知らせした、最高アクセス数452(10月15日記録)が本日、更新されました。1日平均121、最高アクセス数540(1月28日記録)となりました。保護者の皆様を初め、地域の皆様や多くの皆様に見ていただいていることに感謝いたします。本当にありがとうございます。今後も様々な情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いします。

プログラミング教育を行っています。

プログラミング教育は、これからの社会を生きる子どもたちがグローバル化や情報化する予測不可能な社会で幸せに生きるために導入されました。重視されているのは、プログラミングを学ぶことによって身につく論理的に考える力となります。写真は先日、3・4年生で行われた授業の様子です。タブレットを使って、キャラクターを動かすプログラムをつくりました。子どもたちは興味津々で、楽しそうに取り組んでいました。

薬物乱用防止教室が開かれました。

5・6年生で薬物乱用防止教育が開かれました。学校薬剤師である佐藤様に講師を務めていただき、身近にある薬を正しく使うことの大切さを教えていただきました。薬は病気を治そうとする体に加勢をするため、量や時間を相談しながら使ってほしいという内容でした。子どもたちは関心をもって臨んでいました。薬剤師についての質問もしていました。

第4ステージ始まる!!

1月12日朝、起きると一面銀世界、まさかの「雪」でした。先週、大雪と言われていましたが、思っていたほど降らなかったので、今日の朝もまたまた油断していました(-_-;)。学校へ行こうと外に出て、初めて気がつきました。けっこう積雪のなかに、足がズッシリと入りました。車の運転もゆっくりのスピードで、学校に着きました。運動場も雪が積もっていて、これは子どもたちも大喜びするだろうと・・・予感しました。

みんな、楽しい雪あそびです!

やっぱり、作るのは雪だるま(ちょっとペッパー味かな?)。かわいい顔になりました!

雪だるまの上にまた、ミニ雪だるま!!

今度は、顔くらいの雪だるまです!

石に彫ってある校訓に雪を入れると、校訓の文字がくっきりはっきり浮かび上がりました!パソコン先生は器用です!!

みんな、雪に夢中です!

雪でこんなものを作りました!何か、分かりますか?

子どもたちがくつろいで座っているのは、コールドチェアーです!いささか、お尻が冷たいですが・・・ちょっと一息!!

こちらの雪だるまは何と、3段雪だるまです!本当に楽しいひとときが、雪のおかげでできました!

朝から雪が・・・

昨日から雪の予報があり、午前2時、3時と目が覚めました。降っていないことを確認し、寝入ってしまいました。そして、つい油断してしまい、目が覚めたのが午前6時。まさかと思って外を見ると、なんと雪が一面に降っているではありませんか。何ということでしょう。急いで身支度をして、車に乗り込みました。降りてくるダンプカーとすれ違いながら、「大観望」へと向かいました。スピードを落として、どの車も進んでいました。それでも、スムーズに学校に着くことができました。正午を過ぎてからも雪がチラチラと舞い始めました。

令和2年度第27回ぎんなん祭の様子

今年度の『ぎんなん祭』は、新型コロナウイルス感染予防対策のため規模を縮小し、児童、保護者、教職員のみの参加による開催となりましたが、ご来賓や地域の皆様の温かいご支援ご協力に励まされて盛会のうちに終了することができました。それぞれにアイデアに富んだ内容と心のこもった児童の発表に大きな満足感を感じるとともに、学習成果のステージ発表をとおして、子どもたちはまた一つ力を伸ばし、大きく成長したように思っているところです。その様子を次のとおり、pdfファイルにて掲載しますので、ぜひご覧いただければと思います。

アクセスカウンタ④

ホームページをリニューアルして、様々な情報を発信し始めて本日(11月11日)が160日目です。初日6月4日8:05に記録したアクセスカウンタは、143,073でした。毎朝8:05に記録するようにしています。そして、本日8:05に記録したアクセスカウンタは、163,091になります。163,091-143,073=20,018となり、20,000を超えました。1日平均125、最高アクセス452(10月15日記録)になります。10,000が90日目でしたので、次の10,000は70日目となり、早いペースとなりました。本当にありがとうございます。今後も本校の状況をお伝えするとともに、一緒に考えていただきたいこと等の掲載に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

『HAPPY TREE』を始めました!

始めて4日目の時の写真です!この木には、お友だちのステキなところをハートの紙に書いて、カエルの入れ物の中にいれるシステムです。中に入っていたメッセージは、給食の時間に紹介しています。自分の気づかない自分のいいところを友だちに気づかせてもらうこともあります。また、友だちが自分のしていることをよく見てくれていることにも気づかされます。書かれた友だちも自分のこととだと知ると、少し恥ずかしそうですが、うれしそうといいますか、照れている感じがまたいいですね。自分の書いたメッセージが紹介されるのも、楽しみにしている子どもたちです。

黄色のかごの中にハートが入っています。その紙にメッセージを書いたら、カエルの中にメッセージを入れます。そのメッセージを給食中に紹介させてもらっています!12月になると黄色い葉っぱ、2月になるとピンクの葉っぱへと変わっていきます。みんなのあったかい心のメッセージでいっぱいになるといいですね!

はっぱ仮面に変身!

生活科で秋の実や葉っぱで仮面を作りました。そして、校長先生にご挨拶!!最初は変わり果てた子どもたちにビックリでしたが・・・次第に笑顔(*^o^*)に!まるで、ハロウィン??のようでした!!

南小国町教育委員会学校訪問

先々週(10月5日)の熊本県阿蘇教育事務所学校訪問に引き続いて10月19日(月)、南小国町教育委員会の先生方に学校と子どもたちの様子を見ていただきました。子どもたちは、いつもと違う雰囲気に少し緊張していましたが、一生懸命に取り組んでいる姿を見せてくれました。このような機会をとおして、緊張する場面で堂々と発言したり、活動したりすることで、「社会に向けて自分が出せる、自分の力が発揮できる子」を育てたいと考えています。

また、3・4年生と5・6年生では複式で授業が行われるため、学習リーダーの存在が重要となります。これまでの研究授業の様子でもお伝えしていますが、「主体的・対話的で深い学び」につながる学習を行っています。子どもたちが、確実に成長していることを実感しています。今後も研究を重ね、子どもたちの育成と学力向上に努めてまいります。保護者や地域の皆様と連携して「地域とともにある学校づくり」を進め、中原や南小国町、熊本県、日本を支える人材育成を行ってまいりますので、よろしくお願いします。

ドローンを動かしました!

10月14日(水)にドローン体験を行いました。子どもたち全員が2種類のドローンを実際に動かすことにチャレンジしました。一つは、縦横に設置された輪やひもをくぐり抜け、コースに沿ってドローンを操縦します。もう一つは、仕切られた空間のなか中央の輪をくぐり合うゲームで、2対2の対戦です。真剣な表情で、子どもたちは取り組んでいました。楽しく、興味をもって体験することができていました。企画していただいた教育委員会の皆様、指導していただいた皆様に感謝いたします。IOT技術の一端に触れる機会となりました。

最後に運動場で、撮影をしていただきました。100m以上の上空から撮影した写真もあります。今後、ホームページを初め、中原小学校の様子を伝える様々な場面で活用させていただきます。とても有意義な時間になりました。本当にありがとうございました。

修学旅行記(グラバー園編)

原爆資料館を後にして、出島へ向かいます。バスのなかで、バスガイドさんから学んだことの確認がありました。子どもたちはバッチリ答えることができていました。さすがです。途中、運転手さんの配慮によりスピードを落としてもらって、爆心地から900mの高台にある山王神社の鳥居を見ました。原爆の被害を受けましたが、片方の柱を残し、今も同じ場所に立っています。同様に、オランダ坂も見せてもらいました。

出島ではミニ出島を見た後、復元された建物等を見学しました。鎖国時代、貿易の玄関口として建てられたものです。

最後の見学地であるブラバー園へ向かいました。ここでも駐車場にバスは一台も止まっていません。一般の観光客はありましたが、修学旅行生はいませんでした。大浦天主堂を見た後、広い園内を歩いて見学しました。残念ながら、旧グラバー住宅は保存修理中で見学することはできませんでした。園内の高台から、長崎の港が見渡せます。世界文化遺産であるジャイアント・カンチレバークレーンを見ることができました。

昼食の時間になりました。旅行中、最後の食事になります。ここでも、対面でなく一方向で座っての食事でした。メニューは中華でした。子どもたちは皿うどんを堪能していました。そして、お待ちかねの買い物です。迷いながら、たくさんのお土産を買うことができたようです。きっと、お家の方も喜ばれたことと思います。

南小国に向けて出発です。朝、少し曇っていましたが、今はよく晴れています。バスのなかでは、バスガイドさんに旅行の振り返りをしていただきました。クイズも織り交ぜていただき、楽しく過ごすことができました。永井隆先生の話もしていただきました。なかでも、「8月9日の朝、先生はいつもどおり出勤されました。しかし、お弁当を忘れたことに気づき、引き返されたそうです。ご自宅に戻られた先生は、妻である緑さんが泣いておられる姿を見ます。日常は気丈に振る舞われた緑さんも、白血病と診断された先生のことを思って誰も見ていないところで泣いておられたのだと思います。先生は綠さんに声をかけずに、仕事場である大学へと向かわれました。それが、最後の別れとなりました。原爆投下後、ご自身も被爆されながら救護活動にあたられます。3日後に帰宅、台所跡から骨片だけとなった緑さんの遺骸を発見し、その骨片を拾い埋葬されたそうです。」そして、「長崎の鐘」を歌ってくださいました。

召されて妻は 天国へ

別れてひとり 旅立ちぬ

かたみに残る ロザリオの

鎖に白き わが涙

なぐさめ はげまし 長崎の

ああ 長崎の鐘が鳴る

年齢を重ねる毎に涙もろくなりましたが、自然と涙が流れてきました。もし、朝、出かけるときに見た妻や娘の姿が最後の別れになってしまったら、私はどう行動するのかを考えていました。歴史を学ぶうえで、大事にしたいことがあります。その場面に行くことができないからこそ、事実を学び、イメージすることです。命と人権を学ぶとき、大事にしたいことがあります。自分を重ね合わせ、自分のこととして考えることです。最近、私の妻と娘が「連続テレビ小説エール」を録画して見ているので、一緒に見ます。今週はちょうど「長崎の鐘」がつくられたエピソードが描かれます。イメージをふくらませ、当時のことを考えたいと思います。

17:00ちょうどに役場到着です。不思議なくらいに時間ぴったりでした。解団式で、こんな話をしました。「今年は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、様々な場面で制限があります。しかし、マイナスをプラスにかえようと努力するあなたたちの姿にとても感動して、涙が出てきます。運動会もそうでした。そして、修学旅行にどうしても行きたい6年生の強い思いと、どうしても修学旅行に行かせたい保護者の皆様、教育委員会の皆様、各学校の先生方の思いが重なり合って、修学旅行を無事に終えることができました。すべての皆様に感謝いたします。本当にありがとうございました。」

修学旅行記(原爆資料館編)

2日目です。今日も体調不良者はいません。朝食も最後までしっかりととることができました。さあ予定どおり出発です。ホテルの方々が見送ってくださっています。一晩、お世話になりました。おもてなしの心に触れて、心があたたかくなりました。ありがとうございました。

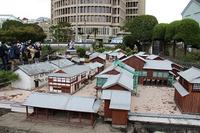

原爆資料館へも一番乗りでした。駐車場にバスは一台も止まっていません。若干はやく到着したため、入場口で待機しました。開館と同時に入場です。まだ誰もいません。平和公園同様、原爆資料館も修学旅行時の強い記憶として残っていますが、新しく整備されており、当時とはイメージが違いました。町の様子をセットで再現してあったり、長崎市全体の模型にプロジェクトマッピングを使って、原爆投下から爆風と熱線、放射能がどのようにひろがっていったのか等を映し出してあったりと、考えさせられる展示が工夫されていました。子どもたちは真剣にのぞき込んだり、メモをとったりしていました。

その後、追悼平和記念館へ移動して平和集会を行いました。昨日の平和公園、原爆資料館、そして追悼平和記念館には噴水や水をモチーフとしたデザインの装飾等がたくさんあります。一つ一つのことやものに、平和への願いが込められていることが分かります。子どもたちも、そのことを感じとっていたようです。厳かな雰囲気のなかで行われた集会では、平和への誓いが述べられました。

そして、いよいよ実際に被爆された方のお話を聞きました。子どもたちが感じたこと、学んだことを今後、何かのかたちでお伝えできればと思います。私は次のお話が、とても印象に残っています。「焼け野原を歩いていると、火傷によって苦しんでいる方々を見つけました。『水を・・・、水を・・・。』と言われています。どうにかできないかと、手に水をすくって運びましたが、途中で全部なくなってしまいます。入れ物を探しましたが、なかなか見つかりません。瓦礫の下で燃えている布団を見つけました。火を消して、水を含んで運びました。やっと水を飲ませることができました。周囲にいる方にも、何回も水を運んで飲ませました。しかし、しばらくすると、その方々は亡くなってしまわれました。助けようとしたのに、これでよかったのだろうかと思いました。」