学校生活

かみましき「いのちと防災」の日

かみましき

「いのちと防災」の日

<黙祷>

あまり思い出したくない人もいるでしょうが、1年前の4月14日に熊本地震が起きました。2度の大きな地震により、益城町では20名の方が亡くなられました。新聞記事によると、地震の後に生活環境が変わって体を自由に動かして運動することができないことで病気になるエコノミー症候群や地震の影響でかかりつけの病院に行けなかったことなどが原因だったといった関連死といわれる方が17名いらっしゃいます。

熊本県内では熊本地震によって200名を越える方が亡くなられました。熊本地震が起きていなかったら、今も楽しい毎日を過ごしていらっしゃっただろうと考えると、「もっと生きていたかった」という気持ちを静めて、「安らかにお眠りください」と、静かに目をつぶって、寄り添う気持ちを込めて黙祷をしましょう。

<思い出カレンダー>

「読書すごろくづくり教室」に来られた大林さんに、広西小への応援の願いを込めて作っていただいた、「広安西小学校思い出の一年」カレンダーです。2年生以上には、修了式の日に配りました。

いろいろなことがあったこの一年間を振り返ってみて、長く感じますか、短く感じますか?地震のすぐ後は長く感じましたが今振り返るとめまぐるしく一年が早く過ぎたように感じます。

テレビや新聞では、今日14日に合わせていろいろな報道がされています。みなさんの中にも、奇跡的に命が助かった人や大けがをせずに済んだ人、引っ越しをしなくてはならなくなるなど生活が大きく変わってしまった人もいるでしょう。

怖かったり、びっくりした地震から一年が経ちますが、その間に心を落ち着かせたり相談したりするなど、不安を軽くする方法なども学んできました。また、楽しい催しや夢中になれる活動などたくさん支援をしていただきました。炊き出しなどのおいしい食事やお菓子で元気を取り戻した人もいることでしょう。この一年間を振り返って、今、どんなことを考えますか。

<ふえた!>

去年6月に、当時の4年生に、地震が起きた後に気づいたことについて聞きました。「通学路がでこぼこになって通りにくくなった」「ブロック塀が壊れて通りにくくなった」など、これまでの様子と変わったことや心配が増えたことなどを発表してくれました。

一方では、「挨拶が増えた」「ありがとうが増えた」といった意見がありました。苦しい生活をする中で、心が育ったんだなあと思いました。加えて、避難所などで次々に出てくる問題を解決しようと考え、たくましく生きる知恵がたくさん出たと言いました。みなさんや、みなさんの周りで増えたものは何ですか?

<教訓を活かす>

突然起きた熊本地震でしたが、私たちは、この一年間にいろいろな経験を通して、もしものできごとに備える大切さ、手をつなぎ力を合わせる大切さ、元気を出す方法など、知恵を出してかしこく成長して来ました。1年が過ぎた今日、自分たちが身につけてきたすばらしい力も確かめ合って明日に向かいましょう。

<不思議な力>

11日(火)に一年生116名が入学してきました。その入場する姿や、名前を呼ばれた時のやる気いっぱいの「ハイ」の返事にお家の人やお客さんが思わず笑顔になりました。その後にあった学童クラブの入所式でも、一年生の「ハイ」に、となりにいたお父さんやお母さんがあっという間ににっこりしあわせそうな顔になられました。

このように、みなさんの素直な返事や一生懸命な姿は周りの大人をしあわせにする不思議な力を持っているのです。

<復幸>

壊れた校舎は、もう一年経ちましたが、まだすぐには修理ができません。でも、一人一人の持っているしあわせにする力「ハッピーパワー」で、笑顔を増やしていきましょう。大人の人も地震の前のしあわせな生活に1日も早く戻るようにがんばっていらっしゃいます。みなさんが元気になるようにと願って、支援活動にもたくさんの方が関わってくださいました。

みなさんが出した御礼の手紙などに感激して連絡してこられた方もいらっしゃいました。

1年という節目の日を大切に過ごして、これまで寄り添い励ましていただいたみなさんに応える、例えば「広西にこにこいっぱいひろがるプロジェクト」「心ぽかぽかことばのスープ」など、友だち同士やお家の人、近くの大人の人たちがしあわせに感じる時を増やす主役になってください。難しいことではありません。「誰かのために」と考え、友だち、家族、これまで支援をしていただいた方など自分以外の誰かのことを思い浮かべてみてください。復幸をつくりだす不思議な力が、広西のみなさんにあるんです。先生たちもいっしょに考え、新しい一年を歩み始める、そんな記念日にしたいですね。

<4月14日全校朝会校長講話メモより>

すもうと神社とインフルエンザ

すもうと神社と インフルエンザ

おはようございます。

今年は何年でしたか?

そうですね、とり年です。

3学期始業式でも、サル年からとり年に変わったこと、サルのコミュニケーションでなく、人間らしい心を通わせた態度で仲良くしていきましょうと、お話をしました。

今日は、おすもうさんの話です。

新しい横綱になった、稀勢の里関が注目されています。日本で生まれ育った人の中から19年ぶりの誕生、番付に載らなくなってから14年ぶりの登場になるそうで、ニュースでも取り上げられ日本中の多くの人が今後の活躍に期待をしています。

熊本出身のおすもうさんもいます。代表は関脇の正代関です。新聞にも郷土出身のおすもうさんの勝負の様子が一覧表にして載っています。

すもうが強い順を番付といいます。番付表を見ると、約30名が幕内、その下に約30名が十両として表してあります。別な機会に聞いた話では、すもうとりと呼ばれる人は1000人位いて、稽古がきつくてやめたりする人がいるので正確に何人とはわかりにくいということでした。そのような中で、この十両以上約60名が関取と呼ばれます。

関取に許されることに、まげを結うこと、給料をもらえること、塩をまくこと、「力士」「○○関」と呼ばれることなどがあるそうです。

すもうは神社で願い事をすることと似ているところがあります。テレビに映る土俵の屋根の形が神社の屋根に似ています。土俵入りでは地面の下いると思われていた災いの元を四股を踏んで押さえます。横綱が腰にしめる綱は神社の境内にあるしめ縄飾りと似ています。また、勝負する相手と向き合って蹲踞(そんきょ)してから手をたたく仕草は、神様に願い事をする時にたたく柏手(かしわで)と似ています。塩をまくのはけがなど良くないことが起きないように願うためです。

このように、神様に豊作をお願いする神事として、神社へのお参りとすもうは共通するところから始まったようです。日本が発祥の地で、今では世界で人気の大相撲です。力士のみなさんの活躍に期待したいですね。

ここで、ねずっちのように、「すもう」とかけて、「整いました。」「マスクと解く。」その心は、「いいせきとりを目指します。」

気のせいか、さっきより一段と寒くなりました。そういえば、今、インフルエンザが大流行中です。

手洗い、うがい、睡眠、健康な生活で、インフルエンザの細菌を跳ね返すことができる力をつけていきましょう。

≪2月7日 2月全校朝会

校長挨拶メモより≫

広西親子あったか教室

「広西親子あったか教室」チラシ校外用P1・4H29.1.24.pdf

親子あたたか体験教室 教室配当一覧.xlsx

1月28(土)~9時20分受付、PTA主催により防災、国際理解、体験活動の各種講座を開催します。

定員に余裕のある講座は、一般からの当日参加も受け付けます。

どうぞ、おいでください。

防災教育等今回の熊本地震を経験して改めて学習したい内容の講座も開設して頂きます。

駐車場が必要な場合は、グランメッセF駐車場をお借りしています。

1月28日(土)体験学習講座開講者募集

例えば、これまでご支援いただいた科学実験教室、正しいくつのはき方足育講座、マインクラフト講座、絵画講座、音楽講座、体操講座など、子どもたちの心と体を温かくする体験学習講座、寒さに負けないあったか講座を開いていただける方を求めています。12月21日の準備会議までに連絡をいただけるとハッピー ハートです合間をつなぐ展示や活動,児童見守りでも結構です。

ご関心、可能性がございます折にはご連絡をお待ちします。。(井手)

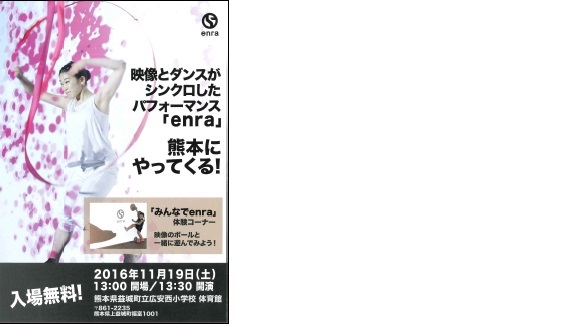

enra公演のご案内

所在地

〒861-2235

熊本県上益城郡益城町福富1001

TEL:096-289-0700

FAX:096-289-0701

Email:hiroyasunishi-es@tsubaki.higo.ed.jp