令和5年 6年生

最後の学級活動と卒業アルバム(3/22)

|

親子での集合写真 |

感謝状の贈呈 |

|

親子でハグ |

6年担任へ花束・記念品の贈呈 |

|

卒業アルバムを見る親子1 |

卒業アルバムを見る親子2 |

|

卒業アルバム作成功労者へ感謝の記念品贈呈 |

小学校最後のあいさつ |

卒業式後に、最後の学級活動を行いました。初めに地域の上村様に親子全員で集合写真を撮影していただきました。次に、子どもたちから保護者一人一人に感謝状を贈り、親子でハグをしました。何とも微笑ましく、愛に包まれた瞬間でした。それから、6年担任へ感謝の花束と記念品の贈呈がありました。卒業アルバムが全員に配られ、親子で食い入るように眺めました。昨年度から6年生の保護者が写真選びやレイアウト等を行い、1年生から6年生までの行事や学校生活の写真が入ったものを作成し、6年間の成長の様子がこの1冊に詰まっていました。保護者同士の協力と作成功労者の努力で、このアルバムが完成しました。保護者の皆様、ありがとうございました。

青年海外協力隊(3/19)

|

|

|

|

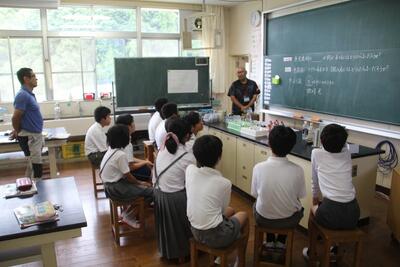

社会科の国際協力についての学習のまとめとして、過去にブータンで青年海外協力隊として活動された本校図書館支援員のT先生の話を聞きました。当時のブータンの国の様子や現地での生活、青年海外協力隊としての活動などについて話を聞き、その後質問をしました。民族衣装を実際に見せてもらったり、お茶のパックをいただいたりしました。日本の国際協力や青年海外協力隊について詳しく知ることができました。世界に向けて視野が広くなりました。T先生、ありがとうございました。

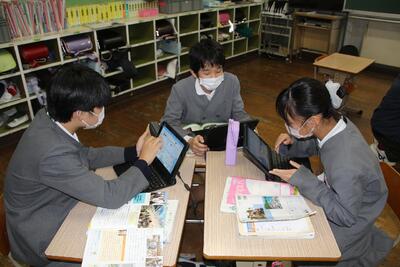

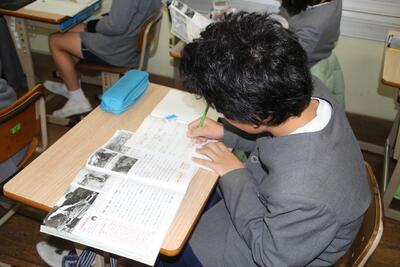

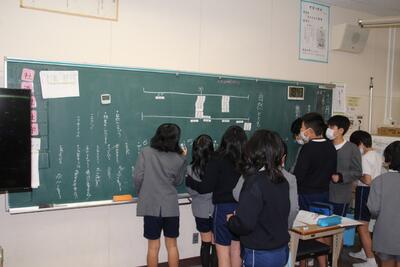

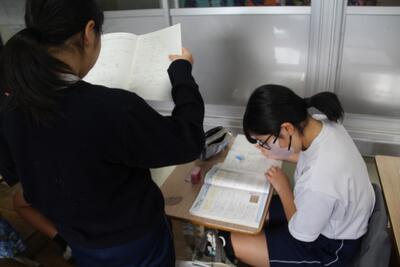

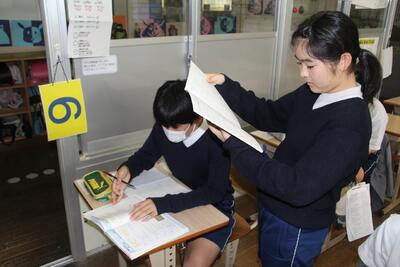

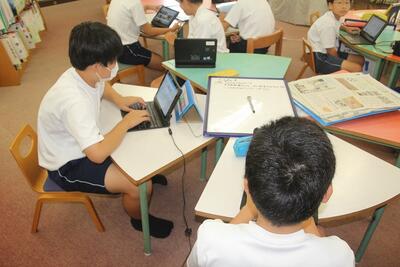

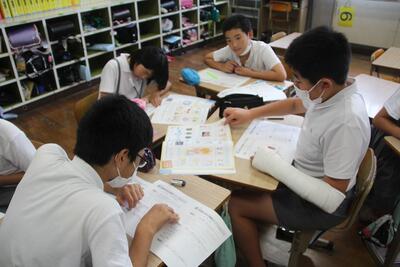

ユニセフと国際連合(3/15)

|

|

|

|

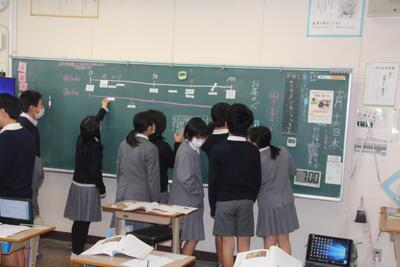

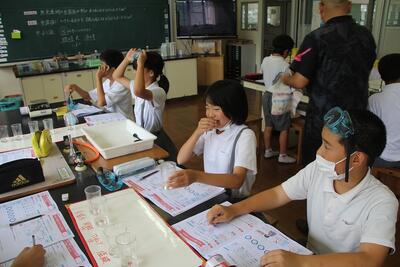

社会科では、東陽中学校のM先生と一緒に学習を行いました。前回のユニセフの活動についてのまとめと、国際連合の仕組みや働きについて調べました。今回もジグソー法を活用して、グループに分かれてエキスパート活動を行いました。M先生とのやりとりがだんだんスムーズになってきました。中学校での授業が楽しみです。

タグラグビー(3/13)

|

|

|

|

体育科では、タグラグビーを学習しています。タックルの代わりに腰につけたタグ(はちまき)を守備側が取るラグビーを安全に行うゲームです。攻撃側はボールを前に運ぶためには前に進むしかなく、タグを取られたボール保持者は真横か後ろの味方にパスしなければなりません。ボールを持たない人の動きが学習のポイントになります。

一食分の調理実習(3/11)

|

|

|

|

一食分のこんだてを考え、調理実習を行いました。教科書に掲載されているもの、家族に教えたもらったもの、インターネットで調べたものなど、一人一人が考えたこんだてをもとに調理しました。特に、ジャガイモを使った料理が多くあり、どれもとてもおいしかったです。次は、家庭でトライします。

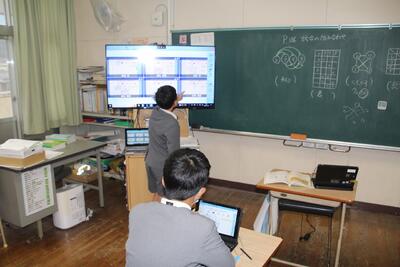

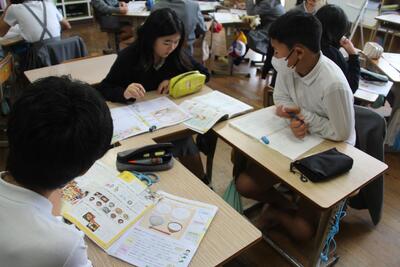

世界で活躍する日本人(3/7)

|

|

|

|

社会科では、東陽中学校のM先生と一緒に「世界で活躍する日本人」について学習しました。知的構成型ジグソー法を活用した授業で、「難民・NGO・中村さんの取組」の3つのキーワードをもとに調べる活動を行い、自分のグループの人に調べた内容を伝える学習でした。一生懸命調べて責任を持って仲間に伝える姿がかっこよかったです。中学校で行っている授業スタイルを事前に学習できた貴重な機会となりました。M先生、ありがとうございました。

一食分のこんだて(3/5)

|

|

|

|

家庭科では、「こんだてを工夫して」という食に関する学習をしています。この日は、自分がどのように食事を選んでいるか振り返り、こんだてを立てる必要性に気づき、一食分のこんだてを立て、家族や身近な人と食事をするために必要なことを考えました。この後、調理実習を行う予定です。

命のおにぎり(3/1)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「命のおにぎり」という教材を使って、温かい心について考えました。この教材は、福島県飯館村の仮設住宅の住民が大雪で車を進めることができないドライバーのために、300個のおにぎりを届けたという実話です。自分自身を振り返ったり、みんなと意見の交流をしたりして、自分や周りの人の温かい心について伝え合いました。

My best memory(2/28)

|

|

|

|

3月に台湾新港國民小学の皆さんと今年度2回目のオンライン交流会を行う予定です。この日は、そこで披露する英語での歌「小学校の思い出」の練習を行いました。春・夏・秋・冬や修学旅行・運動会などの学校行事が歌詞の中に出てきます。6年生の言葉や発音が聞き取りやすくよく分かりました。台湾の皆さんが喜んでくれると期待しています。

日本とつながりの深い国々(2/26)

|

|

|

|

社会科では、日本とつながりの深い国々の学習をしています。教科書にはアメリカ・中国・ブラジル・サウジアラビアも4カ国が掲載されています。人々の生活・文化や習慣・国土の特徴・日本とのつながりなどを学習しました。この日は、東陽中学校のM先生と一緒にそれ以外の国々について、自分で選んで調べました。経済や芸能など視点を決めて、いろんな国をまとめています。

SNSの危険(2/21)

|

|

|

|

学級活動では、性教育の取組の一つである「SNSの危険」について学習しました。人とつながるためにとても便利なSNSですが、その反面危険性も存在します。ある事例をもとに、事件に巻き込まれた人の問題点を考えました。SNSの長所と短所を正しく理解して、自分も周りの人も傷つかない利用の仕方を学びました。

熊本城 奇跡の一本石垣(2/19)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、平成28年熊本地震関連教材「つなぐ~熊本の明日~」に掲載されている「熊本城 奇跡の一本石垣」という教材を使って、あきらめない心について考えました。一本石垣を見た主人公がもう一度ピアノに向かう思いを話し合いました。中学校進学を前に、困難に負けず希望や勇気をもつ大切さを改めて確認しました。

海の命(2/15)

|

|

|

|

国語科では、立松和平作「海の命」を使って、登場人物の関係をとらえ、人物の生き方について話し合う学習をしています。この日は、登場人物の「与吉じいさ」の言葉や行動から、その人の生き方や考え方をまとめる学習でした。グループに分かれて、会話文や行動を表す言葉をヒントに考えをまとめていきました。この教材から自分の生き方について振り返る機会となりそうです。

最後のひと葉(2/13)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「最後のひと葉」という教材を使って、思いやりについて考えました。登場人物の行動から相手を思う気持ちの大切さをみんなで話し合いました。だれもが持っている相手を思う気持ちを生活の中で生かしていくことを学びました。学習リーダーを中心にみんなで授業を展開しました。

6年のまとめ(2/8)

|

|

|

|

算数科では、6年のまとめの学習をしています。これまで学習してきた単元の復習をしています。図形の拡大と縮小・およその形と大きさ・比例と反比例などについて問題を解きながら整理していきました。中学校で学習する数学へとつなげていきます。

my best memory(2/6)

|

|

|

|

外国語科では、"My Future,My Dream"という単元で、中学校生活や将来について考え、夢を発表する学習をしています。この日は、小学校生活の中での "my best memory" について考えました。修学旅行や学校生活での思い出を英語でALTの先生に伝えました。自分の英語が伝わったときの6年生の表情がキラキラしていました。

メディアと人間社会(2/2)

|

|

|

|

国語科では、筆者の考えを読み取り、社会と生き方について話し合う学習を行っています。この日は、2つの説明文について筆者の考えを捉える学習をしました。登場する筆者はテレビによく出ている人なので、6年生にとって身近な存在です。各グループに分かれて筆者の考えを読み取りました。

飲酒の害(1/31)

|

|

|

|

体育科保健領域では、飲酒の害について学習しました。飲酒が原因で起こる事故や事件、アルコールによる体への影響などについて捉えました。12月に喫煙の害について八代市保健センターの方から学んでいた6年生なので、関連付けて学習しました。飲酒を進められたときの断り方についても、再度確認しました。

もう戦争はしない(1/29)

|

|

|

|

社会科では、東陽中学校のM先生と一緒に「終戦後の日本の様子」について学習しました。日本国憲法やさまざまな改革を調べ、戦後の日本が目ざした民主的な社会について考えました。学校教育の大切さを改めて考えました。

命のメッセージ(1/25)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「生命のメッセージ」という教材を使って、生命の尊さについて考えました。交通事故で息子を亡くした母親の行動や考えが、6年生にストレートに伝わってくる内容です。学習リーダーを中心に学習を進め、自分なりの命の輝かせ方について思いを伝え合いました。つながってきた限りある命を自分なりに輝かせてほしいです。

卒業式の歌(1/23)

|

|

|

|

音楽科では、東陽中学校のT先生と一緒に卒業式で歌う曲の候補について、いくつか歌ってみました。曲想や旋律・音程などを確かめながら歌いました。この日だけで決めることができなかったので、次回までの検討事項になりました。卒業を実感し始めた6年生です。

切り絵(1/19)

|

|

|

|

図工科では、東陽中学校のH先生と一緒に「切り絵」の学習をしています。描きたいものを探してスケッチし、それを黒画用紙に写し、アートナイフ等で切っていきます。細かすぎる絵は切りにくいので、切りやすいように修正しています。切り抜いたところに色紙を貼っていく予定です。ステキな作品ができそうです。

詩を朗読してしょうかいしよう(1/17)

|

|

|

|

国語科では、詩の題材や表現方法を分析して、自分のお気に入りの詩を選んで紹介する学習をしています。この日は、教科書に掲載されている3つの詩について表現方法について分析しました。繰り返し・比喩・擬人法・連・表記などについてグループに分かれて調べました。

STOP!イライラ大作戦(1/15)

|

|

|

|

身体測定後に、養護教諭のI先生と一緒にアンガーマネジメント学習を行いました。まず、自分がどんなときに怒りを感じるか考えました。次に、怒りを感じる時に出てくるサインを確かめました。さらに、自分の怒りに対処する「S・T・O・P」(深呼吸・立ち去る・落ち着きグッズ・プルプル)を学びました。自分の怒りを知り、その怒りへの対処の仕方を今後の生活に生かしていきます。

場合を順序よく整理して(1/11)

|

|

|

|

算数科では、「場合を順序よく整理して」という学習に入りました。この日は、何種類かあるものを2つ組み合わせると何通りできるかを考えました。図を使って考える場合、「矢印・表・対戦表・くものす」などの図を用いて解いていきました。学習リーダーを中心にみんなで協力して学習を進めました。「くものす」の図を使って解く人が多かったようです。

沖縄・広島・長崎、そして敗戦(1/9)

|

|

|

|

社会科では、太平洋戦争の終わりについて、東陽中学校のM先生と一緒に学習しました。11月に修学旅行で見学した長崎原爆資料館の展示の数々やフィールドワークでボランティアガイドのT様から受けた説明を思い返しました。戦争の怖さや悲惨さを学習し、世界が平和になることを改めて考えました。

自然とともに(12/21)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、道徳教育郷土資料「熊本の心」に掲載されている「自然とともに」を使って、自然を大切にする心について考えました。この教材では、熊本市出身の昭和を代表する俳人「中村汀女」さんが生まれ育った江津湖の水量が減ったり水の汚れが目立ったりする様子を見て、汀女さんが嘆く内容です。学習リーダーを中心に自然の大切や、自分たちにできることについて話し合いました。東陽町の自然をはじめすべての自然を大切にすることを学び直しました。翌日は校区クリーン作戦を行う予定です。

一食分のこんだて(12/19)

|

|

|

|

家庭科では、「こんだてを工夫して」という食に関する学習をしています。この日は、一食分のこんだてについて考えました。主菜・副菜などの一食分の構成要素を理解し、栄養バランスを考えてこんだてを作成しました。この後、このこんだてをもとに調理実習を行い、おいしくて栄養バランスを考えた食事作りを実践します。

変化と関係(12/15)

|

|

|

|

2学期が終わろうとしています。算数科では2学期の学習内容が終わったので、割合と比の利用についての復習を行いました。一人学びをしたりペアやグループで話し合ったりしながら、割合や比の利用についての文章題を解きました。みんなで学び合う6年生です。

地層のでき方(12/13)

|

|

|

|

理科では、東陽中学校のS先生と一緒に地層のでき方について学習しました。児童主体の学習ができるように、この日は「ジグソー法」を活用した活動で、流れる水のはたらき・火山灰・化石の3つのグループに分かれて調べ、それを持ちかえって自分の班で交流する学習の流れです。全体交流では、学習リーダーを中心に学習を進めました。S先生、ありがとうございました。

オンライン交流会のお礼(12/11)

|

|

|

|

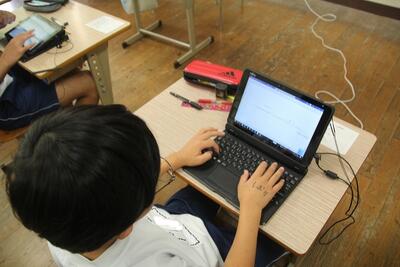

11月30日に行った台湾の新港國民小学の皆様とのオンライン交流会のお礼のメッセージをタブレットPC使って作成しました。翻訳ソフトを参考にして、みんなで話し合って入力しました。3月に2回目の交流会を予定しています。英語力の向上と国際理解の推進ができることを期待しています。

近代国家をめざして(12/7)

|

|

|

|

社会科では、近代国家をめざした明治政府の取組について学習しています。この日は、不平等条約の改正に向けた人々の思いや考えについて調べました。日本が西洋化・近代化に向けてどのように取り組んでいったのかを調べ、今後の私たちの社会づくりに生かしていきます。

モザイクアート(12/5)

|

|

|

|

図工科では、モザイクアートに取り組んでいます。5・6年生20人で一つの絵になるように、焼き杉の板に一人一人が一枚の板に絵や言葉を書き込みました。思い出に残る作品ができそうです。

台湾との交流会に向けて(12/1)

|

|

|

|

外国語科では、台湾の小学校とオンラインでの交流会を行う予定で、その準備を行いました。自己紹介や相手校への質問などについて、ALTのJ先生やタブレットPCを活用して、英語での伝え方を考えました。この交流会を通して、英語力の向上はもちろん、台湾の文化や考え方などを理解し、互いを尊重し合う貴重な機会となることを期待しています。

ベースボール型ゲーム(11/29)

|

|

|

|

体育科では、ベースボール型ゲームを学習しています。1チームの人数を少なくするためフェアゾーンを90度より小さくし、アウトの取り方を工夫したルールづくりを行い、活動しています。授業後には、みんなが楽しく活動ができる場づくりやルールについて話し合いながら、学習を進めています。

お茶の心(11/26)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「お茶の心」という教材を使って、もてなす心について考えました。学習前後に自分の心がどう変容したのかを確かめました。この日は、午後から八代支援学校の児童さんと交流会を行う予定でした。もてなす心を身に付けて、交流会に臨んでくれました。

新政府による国づくりの始まり(11/22)

|

|

|

|

社会科では、明治時代の学習に入りました。この日は、東陽中学校のM先生と一緒に、明治政府が行った諸改革によって社会がどのように変わっていったのかを調べました。新しい政治や文化をどこから学ぼうとしたのか、また「五か条のご誓文」から国づくりの方針などについて捉えました。近代国家へと歩み出した日本の様子が分かった6年生です。

みんなで楽しく過ごすために(11/20)

|

|

|

|

国語科では、互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりする学習をしています。目的を自分たちや全校児童、学校、地域などに広げて、自分の考えを伝え合っています。卒業までに6年生ができることを話し合い、実践につなげていきます。

花・野菜苗植え(11/16)

|

|

|

|

学級園に春の花の苗と野菜の苗を植えました。春の花はチューリップ・ノースポール・よく咲くスミレ・ビオラなどで、野菜はチンゲン菜・大根・サラダ玉ねぎ・ブロッコリーなどです。この春の花がきれいに咲く頃には、6年生は小学校卒業の節目を迎えます。

三つの部分の組み立て(11/14)

|

|

|

|

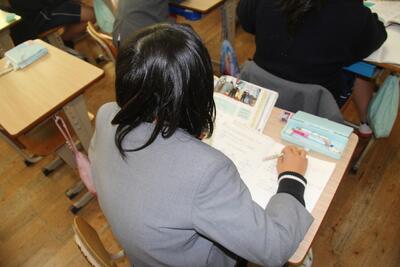

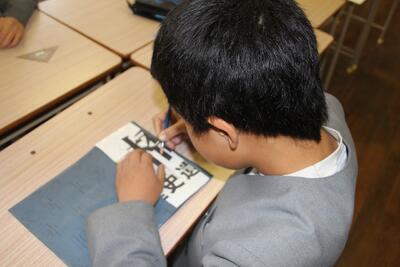

国語科の書写では、三つの部分の組み立てについて学習をしています。この日は、毛筆で「湖」を書きました。部分どうしの位置や大きさを考えながら、一画一画丁寧に書きました。6年生もこの時期になると毛筆の書き方に慣れて、すてきな字を書くことができます。

和音の音で旋律づくり(11/10)

|

|

|

|

音楽科では、和音の音で旋律づくりについて、東陽中学校のT先生と一緒に学習しました。自分で考えた旋律をT先生のピアノで演奏していただきました。作曲家になったような感覚をもった6年生です。

金栗たび(11/8)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、道徳教育用郷土資料「くまもとの心」に掲載されている「金栗たび」という教材を使って、創意工夫について考えました。金栗四三さんは熊本県出身で「日本マラソンの父」と言われる方で、NHKの大河ドラマ「いだてん~東京オリンピック噺~」の主人公の一人です。金栗さんの功績の裏には、失敗や挫折、そして努力などがありました。この学習を通して、自分の生活をよりよくしていこうとする心を学んだ6年生です。

お礼の手紙(11/6)

|

|

|

|

先日行った修学旅行の平和学習フィールドワークでお世話になったガイドのT様にお礼の手紙を書きました。タブレットPCのワープロ機能で下書きをして、手紙は手書きしました。お礼の手紙を出す前に、T様から葉書が届きました。それを見た6年生のモチベーションがさらにアップしました。

書く活動(11/1)

|

|

|

|

外国語科では、ALTのJ先生が先日行われた八代花火大会に行ったことを英語で話されました。その内容を板書していただき、英語ノートに書きました。話す・聞くでのやりとりだけでなく、書く活動もがんばる6年生です。

修学旅行の解団式(10/30)

|

児童感想発表 |

校長先生の話 |

|

添乗員様のお話 |

おわりの言葉 |

修学旅行の解団式を行いました。児童代表感想発表、校長先生の話、添乗員様のお話などがあり、その内容から充実した修学旅行だったことがよく分かりました。この修学旅行で学んだことを今後の学校や家庭での生活に生かしてくれることと思います。修学旅行に関わっていただいた多くの皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。

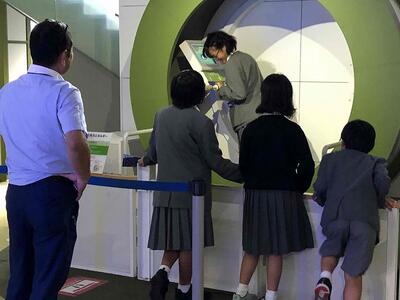

佐賀県宇宙科学館を楽しみました(10/27)

|

|

|

|

修学旅行の一行は、佐賀県宇宙科学館を出発しました。この施設では、-21℃の世界や巨大シャボン玉まど科学について貴重な体験ができました。子どもたちは全員元気だそうです。行程も予定通りです。

ハウステンボス出国(10/27)

|

修学旅行の一行は、ハウステンボスを出国しました。出国5分前には全員集合したそうです。所持金が240円の人がいるようです。

ハウステンボス入国(10/27)

|

|

修学旅行の一行は、ハウステンボスに入国しました。向かう途中に雨が降り心配しましたが、入国時は天気が回復に向かっているようで、子どもたちのテンションがかなり上がっている模様です。

ホテルを出発(10/27)

|

|

修学旅行の一行は、ホテルを出発しました。これからハウステンボスへ向かいます。みんな元気だそうです。

6時半の朝食(10/27)

|

|

6時30分の朝食に全員間に合いました。昨夜あまり寝ていない児童がいるようですが、全員元気だそうです。

ホテルに到着(10/26)

|

|

修学旅行の一行は、ホテルに到着しました。みんな元気だそうです。きれいなホテルで子どもたちのテンションがさらにアップです。

平和学習(10/26)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

修学旅行の一行は、平和学習を行いました。原爆資料館を見学し、ボランティアガイドさんの説明を受けながら、フィールドワークを行いました。平和集会を行い、千羽鶴を納めてきました。充実した学習ができました。現在ホテルに向かっています。みんな元気なようです。

出島の見学(10/26)

|

|

|

|

修学旅行の一行は、出島の見学を行いました。10月の木曜日ということで、見学地は修学旅行生でいっぱいだそうです。外国の方とも交流しました。

グラバー園に到着(10/26)

|

|

修学旅行の一行は、グラバー園に着きました。グラバー園から見た長崎市内の景色の美しさに見とれています。

休憩中(10/26)

|

修学旅行の一行は、長崎自動車道の大村湾サービスエリアで休憩をしました。みんな元気だそうです。これから長崎市内へ入り、グラバー園等に向かいます。

出発式(10/26)

|

はじめの言葉 |

校長先生の話 |

|

誓いの言葉 |

担任からの諸注意 |

|

添乗員・バスガイドの方の紹介 |

おわりの言葉 |

|

バスに乗り込む児童 |

見送る保護者等の皆様 |

修学旅行の一行が出発しました。5・6年生全員が参加できたことが何よりうれしいです。平和の大切さを学び、友達との楽しい思い出をたくさんつくる機会となることを願っています。修学旅行の準備や見送りに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

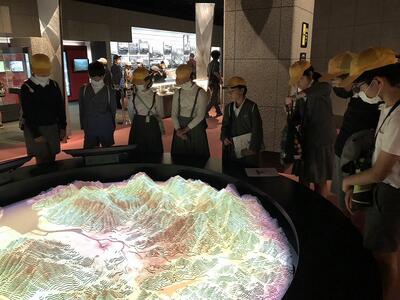

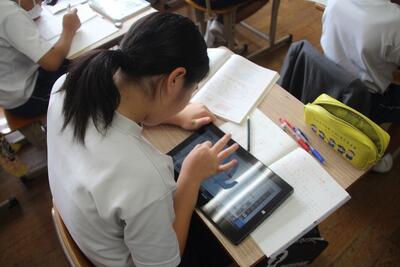

土地のつくりと変化(10/26)

|

|

|

|

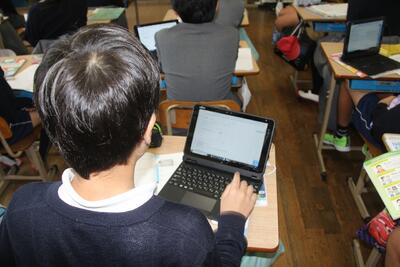

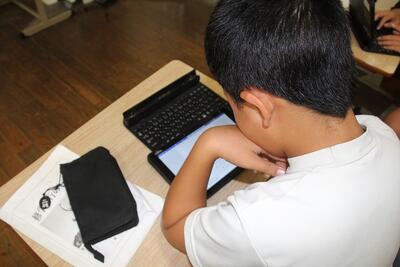

理科では、土地のつくりと変化について学習しています。この日は、東陽中学校のS先生と一緒に地層について気づいたことを出し合いました。タブレットPCを活用して、いろいろな地層を見つけ、自分が気づいたことをまとめました。

江戸時代の文化(10/24)

|

|

|

|

社会科では、江戸時代について学習しています。この日は、東陽中学校のM先生と一緒に江戸時代の文化について学習しました。歌舞伎や浮世絵など町人を中心にした文化が発展し、今日の時代まで受け継がれていることを調べました。

秋深し(10/20)

|

|

|

|

国語科では、秋に関する言葉を集め、自分の地域で見つけた秋について俳句に表す学習を行いました。教科書には参考となる二十四節気の語句や秋を彩る言葉が紹介されています。それを活用して俳句を考えました。「河俣は 寒露に入り 花きれい」東陽町の自然の豊かさが伝わってきました。

およその形と大きさ(10/18)

|

|

|

|

算数科では、およその形と大きさについて学習をしています。ものの概形をとらえ面積や体積を求める学習です。この日は、学習リーダーを中心に練習問題を解きました。長方形や円・直方体などに見立てて、面積や体積を求めました。これまで学習したことを生かす6年生です。

雨のうた(10/16)

|

|

|

|

音楽科では、和音のひびきを感じとる学習をしています。東陽中学校のT先生と一緒に「雨のうた」という曲を使って、リコーダーで2つのパートに分かれて演奏し、音の重なりやひびきを体感しました。6年生が一生懸命に演奏する姿がステキです。

ソフトバレーボール(10/12)

|

|

|

|

体育科では、ソフトバレーボールを行っています。各チームで作戦やポジションなど打合せをして、ゲームに臨みました。声をかけ合い、チームワークの大切さを学んでいきます。

平和学習(10/10)

|

|

|

|

10月26日から27日にかけて修学旅行に行きます。長崎市の原爆資料館や平和記念公演・爆心地などを見学する予定です。その事前学習を行っています。各グループに分かれて自分たちのテーマに沿った調べ学習をしています。修学旅行での学びを大きくするために、平和学習に取り組んでいる6年生です。

読書感想画(10/5)

|

|

|

|

図工科では、東陽中学校のH先生に教えていただきながら読書感想画に取り組んでいます。1学期にマーブリング(墨流し)やスパッタリング(霧吹き)の技法を学習し、それをこの絵に活用しています。完成した絵を見るのがとても楽しみです。H先生、ありがとうございます。

武士の政治(10/3)

|

|

|

|

社会科では、鎌倉時代の学習が終わりました。そこで、今回東陽中学校のM先生が授業をしてくださいました。北条氏や竹崎季長等の逸話を紹介していただき、当時の時代に生きる人々の生き様や身近に感じる歴史について興味を持つことができました。M先生、ありがとうございました。

図形の拡大と縮小(9/29)

|

|

|

|

算数科では、図形の拡大と縮図について学習しています。この日は、三角形の2倍の拡大図をもとに、辺の長さや角の大きさについて調べました。辺の長さは2倍になるけれど、角の大きさは変わらないことをみんなで学びました。

トートバッグづくり(9/27)

|

|

|

|

家庭科では、トートバッグづくりをしています。5年時にナップザックを製作しているので、今回のトートバッグづくりは、自分たちの力で学習を進めることができます。本校のミシンの台数が限られているので、東陽中学校さんから数台お借りしました。みんなで力を合わせて作り上げます。

微生物(9/25)

|

|

|

|

理科では、生物と地球環境という学習をしています。この日は、生物同士のつながりを調べるために、メダカのえさとなる微生物の観察を行いました。顕微鏡を使ってミジンコなどの微生物を自分の目で確認しました。自分の目で見えたときの感動は、今も昔も変わりません。

Summer Vacations in the World(9/21)

|

|

|

|

外国語科では、世界の夏休みの過ごし方について理解し、自分の思い出を伝え合う学習をしています。この日は、書く学習を行いました。話す・聞くなどのやりとりからすると、若干の苦手意識がありますが、6年生はALTから聞いた言葉やテキストの文字を見ながら、一生懸命に書き記していました。何でもがんばる6年生です。

聖武天皇と大仏づくり(9/19)

|

|

|

|

社会科では、大陸に学んだ国づくりの学習をしています。この日は、東陽中学校のM先生と一緒に聖武天皇と大仏づくりについて学習しました。大仏をつくったり国分寺を建てたりなど、天皇中心の政治が整っていったことを学びました。

やまなし(9/14)

|

|

|

|

国語科では、作品の世界をとらえ、自分の考えを書こうという学習に入りました。この日は、宮沢賢治作「やまなし」に出てくる難しい言葉について調べました。国語辞典で意味を調べ、分かったことを黒板に書いて共有しました。これから、作品の世界を探っていきます。

ハードル走(9/12)

|

|

|

|

体育科では、ハードル走を学習しています。この日は、東陽中学校のH先生と一緒に、リズムよくハードルを跳ぶことを意識して活動しました。タブレットPCのカメラ機能で撮影し、それを見て自分の動きを確認しながら、工夫改善を図りました。

星の世界(9/8)

|

|

|

|

音楽科では、東陽中学校のT先生と一緒に学習しました。この日は、コンバース作「星の世界」の二部合唱にチャレンジしました。音程や発声の仕方を教えてもらいながら、歌が響き合うように練習しました。T先生、ありがとうございました。

家族愛(9/6)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、家族愛について学習しました。教材文から自分自身を見つめ、家族を支えるためにできることについて考え、友達と意見交流を行いました。お手伝いをがんばりたいという内容が多くありました。印象に残った意見では、自分が健康でいること、自分が笑顔で過ごすこと、自分が「お疲れさま」と声をかけること、などがありました。家族が子どもの幸せを一番に考えていることについてよく理解していることに感心させられました。

一番大事なものは(9/4)

|

|

|

|

国語科では、互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりする学習を行いました。一番大事にしているものについて、自分なりに考えをまとめ、意見交流をしました。命・時間・家族・勉強・読書等さまざまな考えがあり、理由を聞いているとなるほど感心することばかりでした。6年生が成長している改めて感じた瞬間でした。

むらからくにへ(8/31)

|

|

|

|

社会科では、米作りが定着してきた日本の様子について学習しました。土地や水をめぐる争いが起こり、各地に指導者が現れ、その地域を治めていくことが分かりました。吉野ヶ里遺跡や邪馬台国などいまだに解明されていない部分があり、興味深い内容です。歴史の学習から自分たちの生き方につなげてくれる6年生です。

理科の自由研究発表(8/29)

|

|

|

|

理科では、夏休みの宿題の一つになっていた自由研究の発表会を行いました。水溶液の性質や天気の変化など、これまでに学習したことをヒントにテーマを決めたり、図工科や社会科の学習を参考に考えたテーマなどがあったりと、さまざまでした。みんな楽しみながら研究を行ったようで、聞く側もとても楽しくなりました。

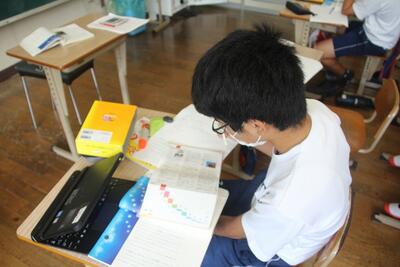

情報モラル教育(8/25)

|

|

|

|

熊本県教育委員会作成の「情報モラル教育の家庭啓発資料」をもとに、情報モラル教育を行いました。この資料には、インターネット上の書き込み、家庭でのルールづくり、個人情報と著作権などが記載されています。タブレットPCが一人1台活用できる環境となりました。リスクマネジメントを確実に行い、児童の健全育成について家庭と連携して取り組んでいきます。

米づくりがはじまる(8/3)

|

|

|

|

東陽中学校のM先生と一緒に社会科の学習を行いました。この日は弥生時代の米づくりが始まったころについて調べました。集団で定住し道具を使って農耕を行うなど、その時代の人々の生活の変化を調べました。いつの時代も社会の変化に人々は対応してきたことを改めて感じました。M先生、ありがとうございました。

感謝の言葉(8/1)

|

|

|

|

外国語では、この日がALTのA先生との最後の授業でした。それで、これまでの感謝を英語で一人一人伝えました。タブレットPCを使って調べたり、メモに書いたりして、伝えたい英語を選んでいきました。一人一人の思いがALT先生に届きました。A先生、ありがとうございました。

乗り入れ授業 音楽(7/28)

|

|

|

|

東陽中学校のT先生と一緒に音楽科の学習を行いました。旋律のまとまりを考えながら、「メヌエット」をリコーダーで演奏しました。#ソやミからミへ1オクターブ上げる演奏などをT先生から丁寧に教えていただきました。T先生、ありがとうございました。

ショウガ畑の草取り(7/26)

|

|

|

|

ショウガ畑の草取りを行いました。ショウガも成長しましたが、それ以上に雑草が成長していました。ショウガに病気が入らないように気を付けながら、雑草を丁寧に抜いていきました。

円の面積(7/24)

|

|

|

|

算数科では、円の面積について学習しました。正方形の中にある複合図形の面積を求めました。学習リーダーを中心に形を変えて面積を求める方法を出し合っていました。さすが6年生です。

人類誕生(7/20)

|

|

|

|

社会科では、東陽中学校のM先生と一緒に学習をしました。歴史分野の導入で、地球や人類の歴史、人類の誕生について学習しました。地球の歴史を1年に例えると、人類は12月31日午後8時になることを知って驚きました。また、「猿人・原人・新人」という人類の進化について学習しました。歴史の学習の大切さや魅力がよく分かりました。M先生、ありがとうございました。

読書感想画(7/18)

|

|

|

|

東陽中学校のH先生と一緒に図工科の学習を行いました。この日は、読書感想画について説明をしていただきました。読書感想画は、本を読んで自分の喜怒哀楽などの心象を表現する活動であることや、アイディアをたくさん出してその中から使えるものを選んでいくことなどを学習しました。タブレットPCを使って、自分の参考となるものを見つけアイディアをスケッチしました。H先生、ありがとうございました。

病原体と病気(7/13)

|

|

|

|

体育科保健領域では、病気の予防について学習しています。この日は、インフルエンザをもとに感染源・感染経路・体の抵抗力などについて考えました。そして、これらから自分たちができる予防策についてまとめました。私たちは新型コロナウイルス感染症からたくさんのことを学びました。新たな感染症にも対応できる力を身に付けていきたいです。

ボイスアンサンブル(7/11)

|

|

|

|

東陽中学校のT先生と一緒に音楽科の学習を行いました。「われは海の子」をみんなで歌った後、「声のひびきが重なるおもしろさを生かして,音楽をつくる」学習を行いました。「ツツ・タツ」「タン(ウン)タン」「ドゥン ドゥ ドゥン」などのリズムを言葉にして、パートごとに音楽づくりをしました。音楽をつくる楽しさを味わっている6年生です。

調べ学習(7/7)

|

|

|

|

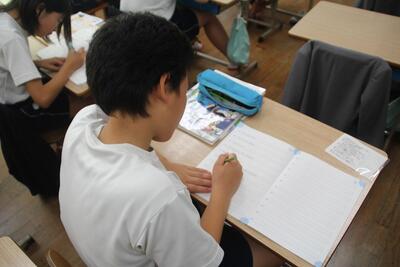

社会科では、私たちのくらしと憲法の学習をしています。この日は、学習のまとめとして自分が決めたテーマに沿って調べ学習をしました。国会のこと、法律のこと、少子化対策、防災対策などこれまで学習してきたものの中から自分で深掘りし、タブレットPCで発表資料を作成しました。東陽中学校のM先生にもアドバイスをもらい、活動しました。どんな発表になるのか楽しみです。

洗濯(7/5)

|

|

|

|

家庭科では、「すずしく快適に過ごす着方と手入れ」という単元の学習をしています。この日は、子どもたちが事前に準備した体育服やTシャツ・靴下などを洗濯しました。学校には干す場所が限られているので、家庭科室の中にロープを張って干しました。洗濯はほぼ毎日行うものなので、洗濯を毎日して支えてくれる人に感謝をしたいですね。

資料の調べ方(7/3)

|

|

|

|

算数科では、資料のちらばりについてドットプロット・度数分布表・ヒストグラムを用いた分類・整理の仕方や、代表値の意味などを理解し、統計的に問題解決する力を身に付け、生活などに生かす学習をしています。この日は、学習リーダーを中心に資料の整理の仕方について学習しました。いくつかの区分に分けて資料のちらばりを整理しました。

温かいおまんじゅう(6/29)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、教材文「温かいおまんじゅう」を使って礼儀について学習しました。本当の礼儀について考え、礼儀正しく真心をもって周囲の人に接することについて、自分の考えを伝え合いました。これからの生活の中で行動化を図っていきます。

私たちにできること(6/27)

|

|

|

|

国語科では、具体的な事実や考えをもとに、文章構成や展開を考えた提案文を書く活動をしています。事前に下学年に聞き取り調査を行い、各委員会でできるを考えました。この日は研究授業で、たくさんの先生方に見守られながら、どの活動にするのか考えをグループでまとめました。各委員会でできることをたくさん考えていました。それだけ学校のためにできることを考えている6年生のやる気を感じました。

聞き取り調査(6/23)

|

|

|

|

国語科では、提案文を書く学習をしています。学校をよりよくするために自分たちにできることを考え、提案文を書く予定です。この日は、下学年の教室を訪問して、自分たちのテーマについて聞き取り調査を行っていました。4つのテーマに分かれています。このテーマの視点で学校をよりよくするための活動をしてくれる頼もしい6年生です。

ラバーズコンチェルト(6/21)

|

|

|

|

東陽中学校のT先生と一緒に合奏の学習を行いました。鉄琴や木琴・ピアノ・エレクトーン・バスマスター・アコーディオンなど分かれてパート練習をしました。各パートの役割や楽器の音色の特徴を生かして、みんなで曲を作り上げます。音楽を通して、仲間づくりを進めています。T先生、ありがとうございました。

マーブリング(6/19)

|

|

|

|

図工科では、東陽中学校のH先生と一緒にマーブリングの学習を行いました。水を入れたトレイに2色の絵の具を入れて少しかき混ぜ、その上に習字の半紙を乗せて、色づけする活動でした。半紙を取り出したときの模様の美しさに、子どもたちはびっくりしていました。H先生、ありがとうございました。

たのしみは(6/15)

|

|

|

|

国語科では、東陽中学校のH先生と一緒に短歌の学習を行いました。構成や書き表し方・リズムなどを考え、表したい場面を短歌に表現しました。「たのしみは~」で始まる短歌を自分なりの視点で整えました。6年生の楽しみにしていることがよく伝わってきました。

いためておかずを作ろう(6/13)

|

|

|

|

家庭科では、スクランブルエッグを作る調理実習を行いました。「ゆでる」と「いためる」の違いを確かめ、調理を始めました。卵を割ったりかき混ぜたりして、上手にスクランブルエッグが完成しました。いためる調理は短時間でできるので、特に朝食に適しています。家族の朝食をサポートしてほしいですね。

水よう液の性質(6/9)

|

|

|

|

東陽中学校のS先生と一緒に理科の学習を行いました。この日は「水溶液の性質」の学習で、無色透明な水溶液をどのように見分けるかを考えました。塩酸・炭酸水・アンモニア水・食塩水・石灰水の見分ける方法を出し合い、温める実験をすることにしました。蒸発皿に水溶液を入れて、水を蒸発させました。ゴーグル姿がかっこいい6年生です。S先生、ありがとうございました。

木星(6/7)

|

|

|

|

音楽科では、オーケストラの響きを味わう学習を行いました。ホルスト作「管弦楽組曲 『惑星』より『木星』」を聴いて、弦楽器・金管楽器・木管楽器・打楽器の音色や、旋律・強弱・リズムなどの視点をもとに鑑賞しました。この「木星」はテレビ番組やコマーシャルなどに使われている楽曲なので、子どもたちは聴いたことがあったようです。

世界の子どもたち(6/5)

|

|

|

|

外国語では、世界の子どもたちの学校生活や日課、宝物などの日常生活について理解しました。その上で、自分たちの学校生活や宝物などを紹介し合う学習を行いました。外国語の背景にある文化を知り合うことが国際理解の第一歩であることを確認した6年生です。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 酒井 成寿

運用担当者

東陽小職員