学校生活

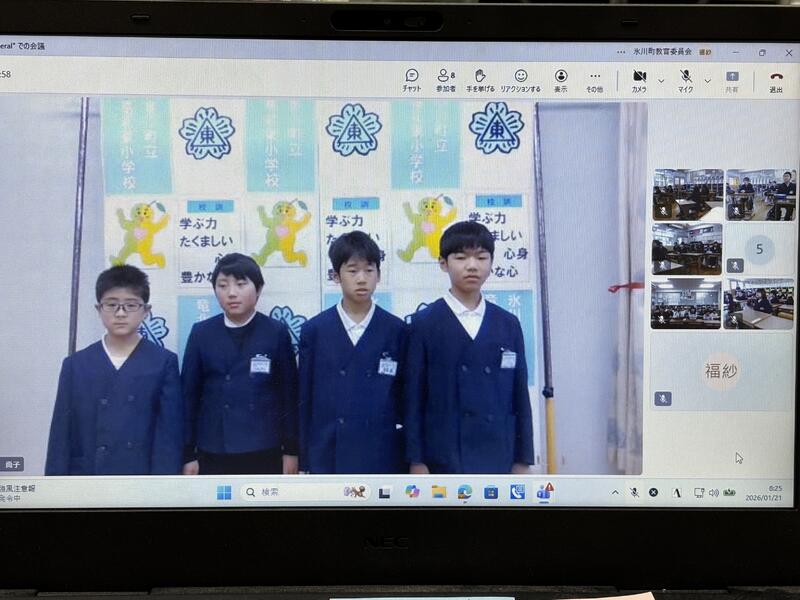

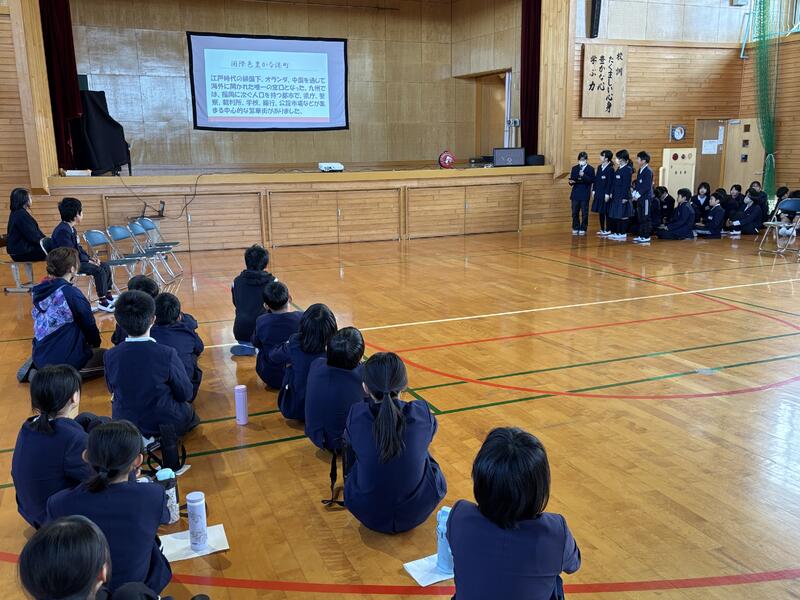

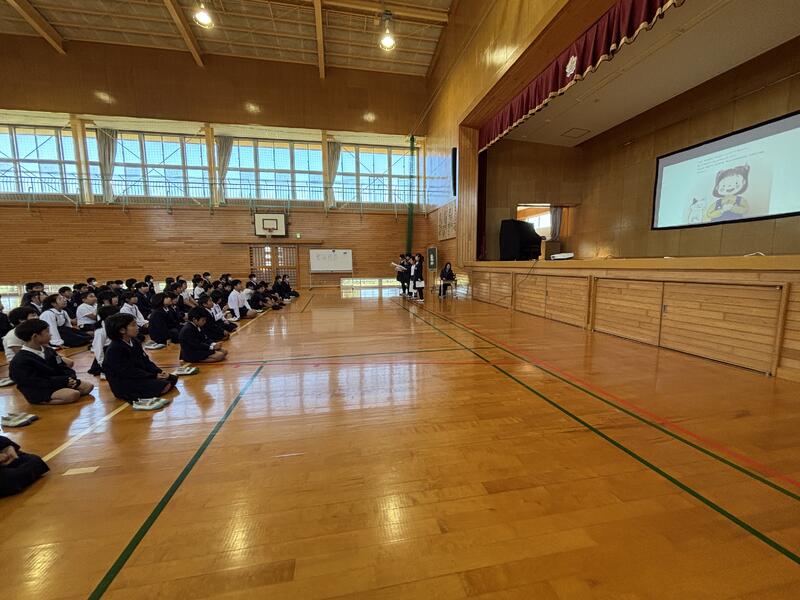

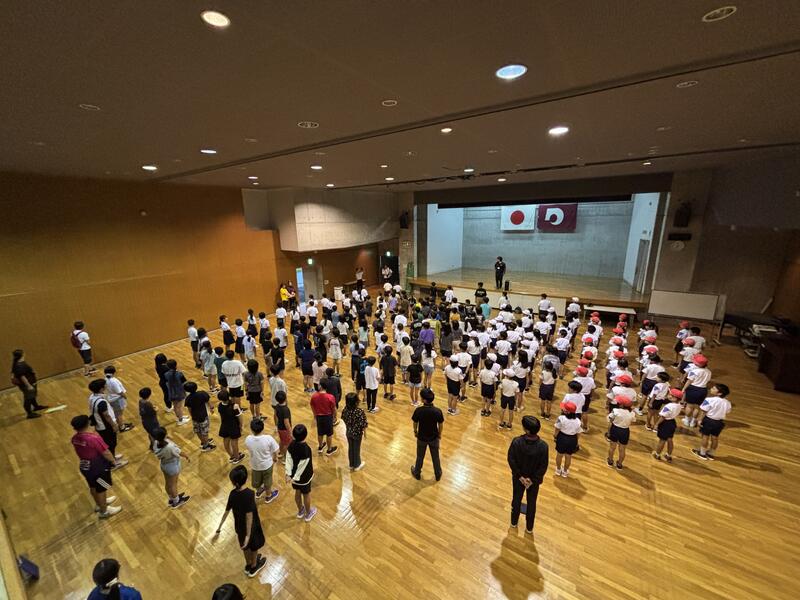

【児童会】運営委員の引継式(児童集会)

今朝の児童集会は、運営委員の引継式でした。

運営委員は児童会活動のリーダーとして、テーマの提案や代表委員会の企画・運営、あいさつ運動や縦割り班活動の企画・運営など、多岐にわたり活躍しています。

今日は、令和7年度の運営委員一人ひとりから、スピーチがありました。

「一人ひとりが活躍できる学校づくり」のために、頑張ってきたことや思い出に残ったことを語ってくれました。

そして、バトンを受け取った令和8年度の運営委員一人ひとりが、「決意」を述べました。

この様子を見届けている全児童の態度も立派でした。

子どもたちの姿から、「チーム東」としての意識の高まりを感じ、うれしく思いました。

|

|

|

|

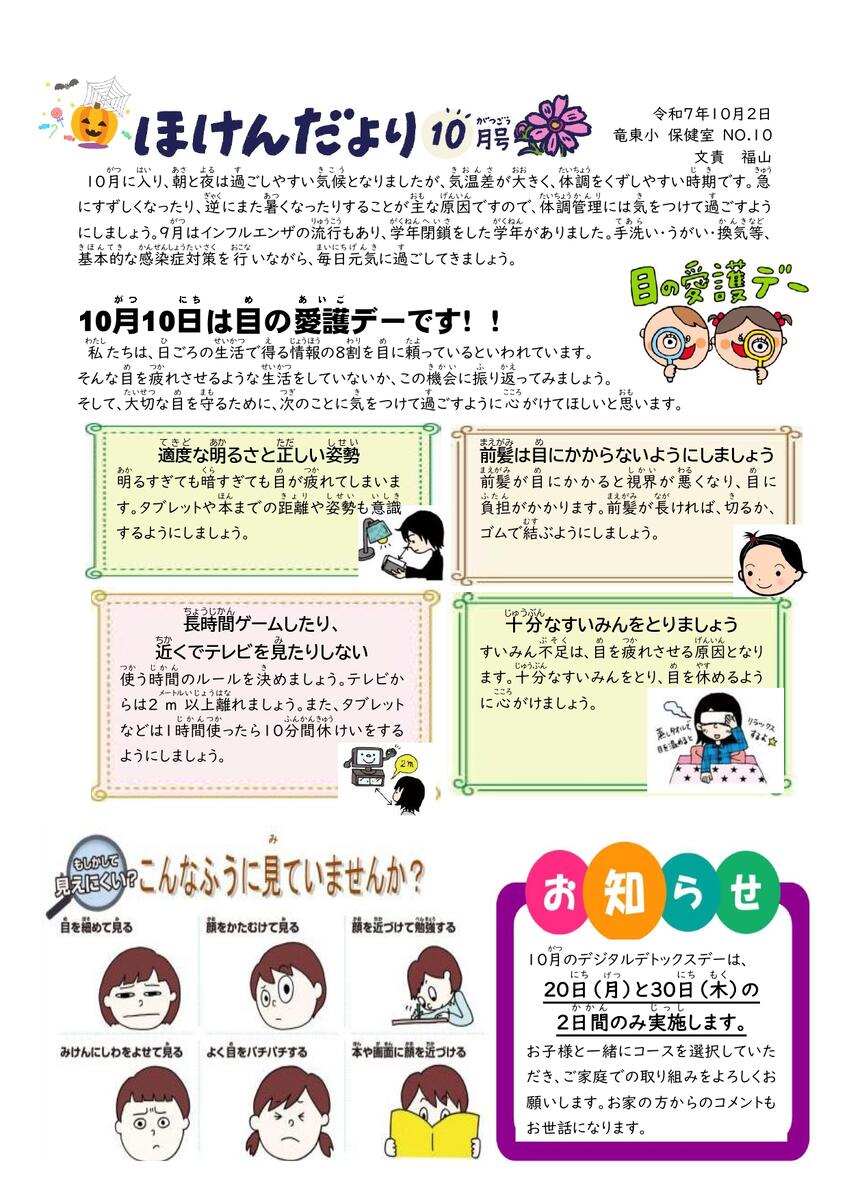

【6年・5年】「ミシンを使って」(家庭科)

今日、家庭科室をのぞいてみると、6年生が「プレゼントづくり(最終回)」を、別の時間に5年生が「エプロン作り(第1回)」に取り組んでいました。

日頃なかなか使う機会のない「ミシン」を使った作業なので、地域の皆さんがボランティアとして、サポートしていただきました。

おかげさまで、うまくできるか不安そうな子どもたちも、安心して作業に取り組むことができました。

出来上がりが楽しみです。

<6年生の様子>

|

|

<5年生の様子>

|

|

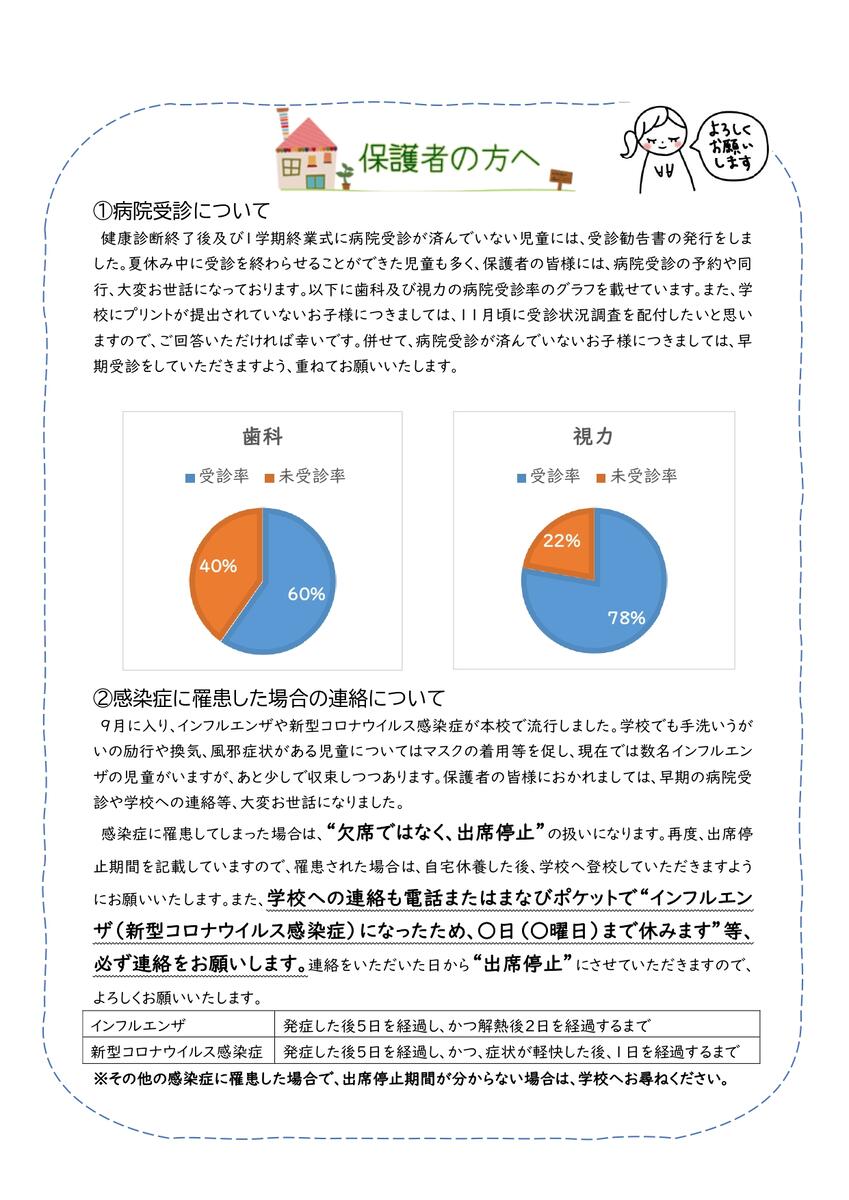

【3年】「歴史資料館へ行こう」(社会科)

今日は、3年生が社会科見学旅行で竜北歴史資料館へ行きました。

社会科の時間に学習している「むかしの道具」について見聞きしながら、昔の暮らしや町の歴史について学びを深めることを目的としています。

また、西部小学校の児童との合同見学でもあることから、よい交流の機会となりました。

一人ひとりが集団の一員としてルールや時間を守り、話を聞くときの姿勢もとてもよいものでした。

3年生として成長しているなあと感じました。

|

|

|

|

|

|

|

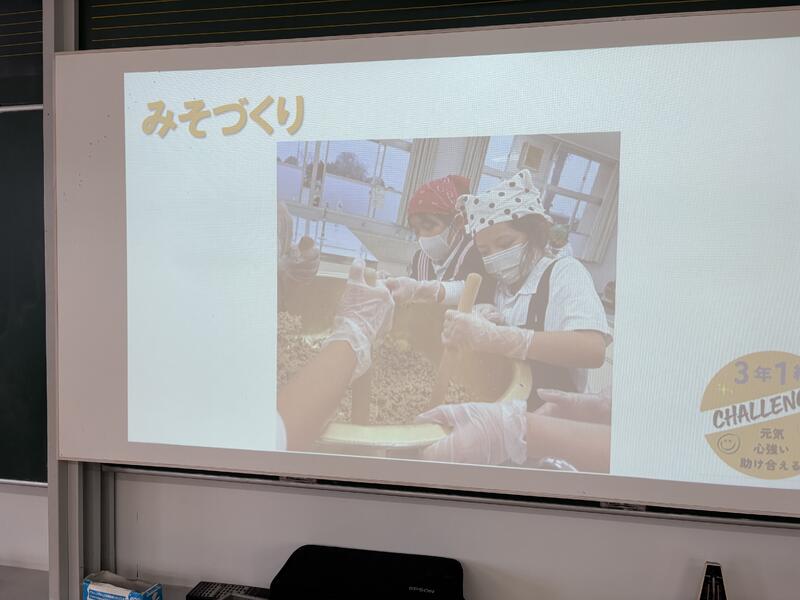

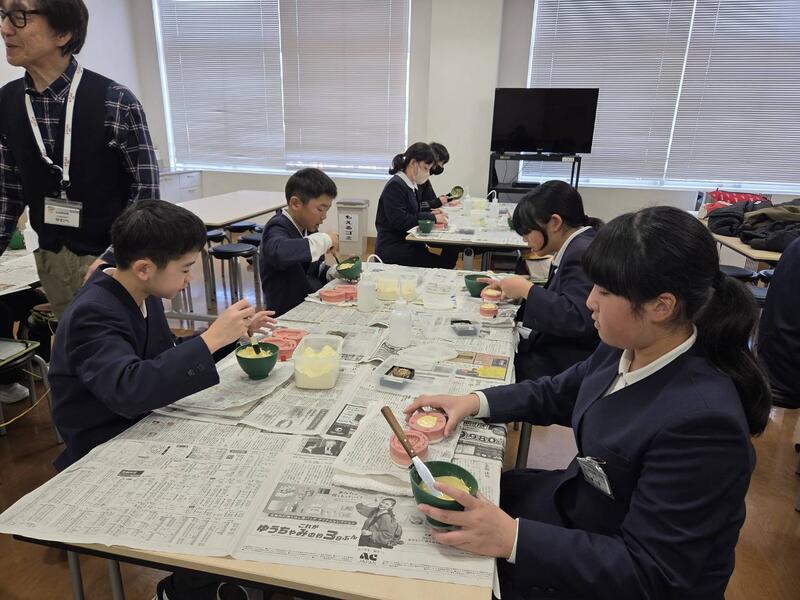

【3年】味噌開き

今日の1時間目、3年生が「味噌開き」行いました。

12月に仕込んだお味噌。開けてみると、なんと綺麗なお味噌。

上にのせた酒粕もカビてなく、めくってみると良い香りのお味噌が出てきました。

自分で作ったお味噌。ご飯に乗せて食べても、生野菜につけて食べてもおいしでしょうね。

本日、持って帰ります。ご賞味くださいませ。

|

|

|

|

|

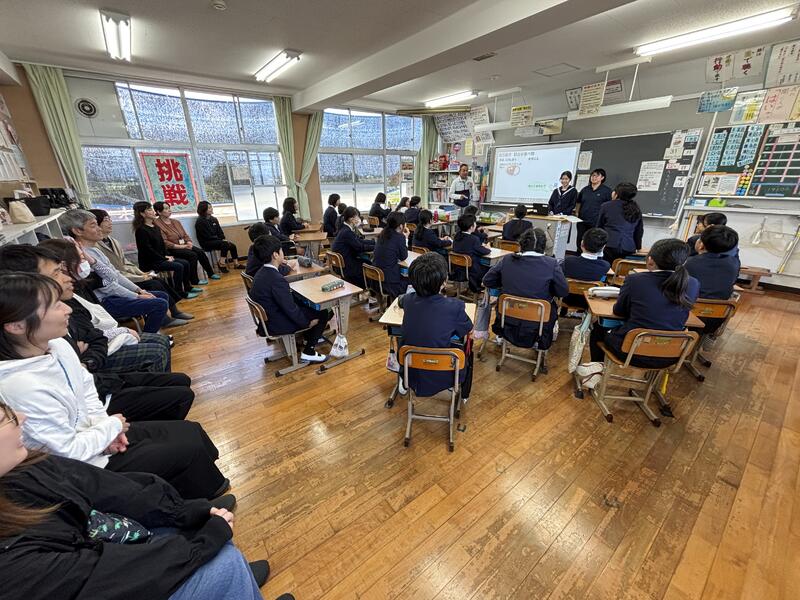

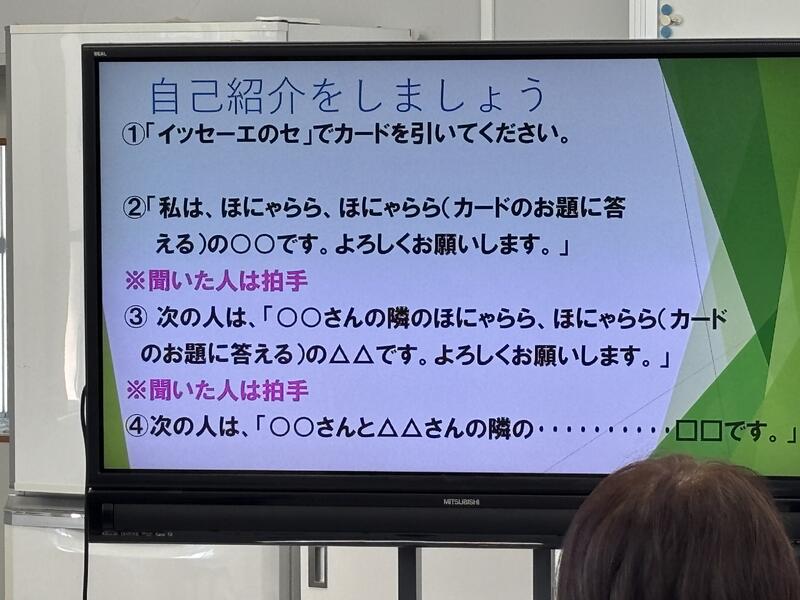

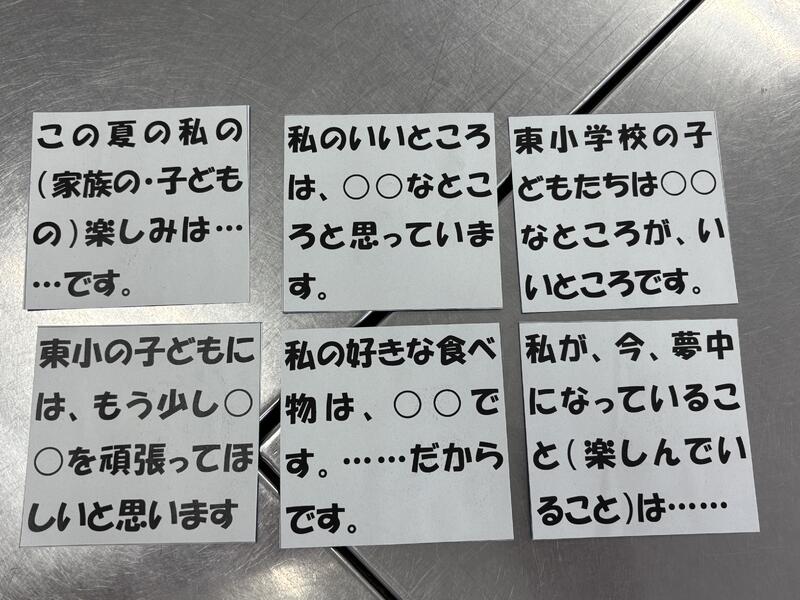

【R8 新1年】新入児童体験入学・保護者説明会

2/6(金)、新入児童体験入学・保護者説明会を行いました。

お家の人に手を引かれ、元気に来校してくれた新1年生の皆さん。就学時健康診断で一度来たせいか、とても落ち着いた雰囲気でした。卒園そして入学を前に、すっかり小学生っぽくなっているようです。

この日は、来年度6年生として、新入生を迎える5年生と交流を楽しみました。

お家の方には、入学にあたっての心得や保健関係の連絡、学校生活を円滑に進めるための諸事項について、お話ししました。子どもたち一人一人が安心して学校生活をスタートし、のびのびと成長していけるよう、学校・家庭・地域がチームとなって支えてまいりたいと考えております。入学を心よりお待ちしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

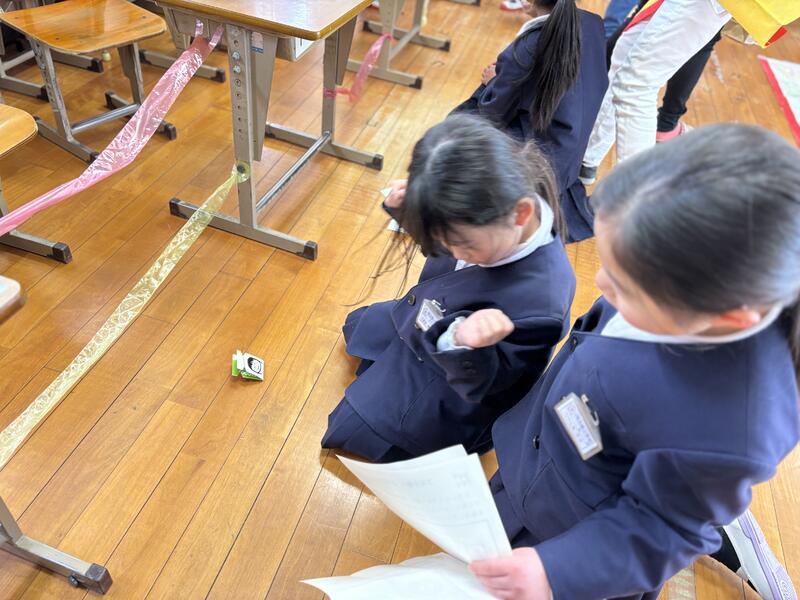

【1年】さつまいもの「ちゃきんしぼり」

2/4(水)、朝から家庭科室がにぎやかです。

地域学校協働活動推進員の皆さん(古閑さん、三枝さん、山村さん+娘さん)が、1年生が3・4時間目に行う「さつまいもの『ちゃきんしぼり』」の仕込みをされていました。

準備が整った家庭科室に、身なりを整えた1年生が入ってくると、いっそうにぎやかになりました。

調理の手順をしっかりと聞いた子どもたちは、一つ一つの工程を丁寧に行いながら、おいしい『ちゃきんしぼり』を完成させました。

そのおいしさは、また格別といった感じでした。

|

|

|

|

|

|

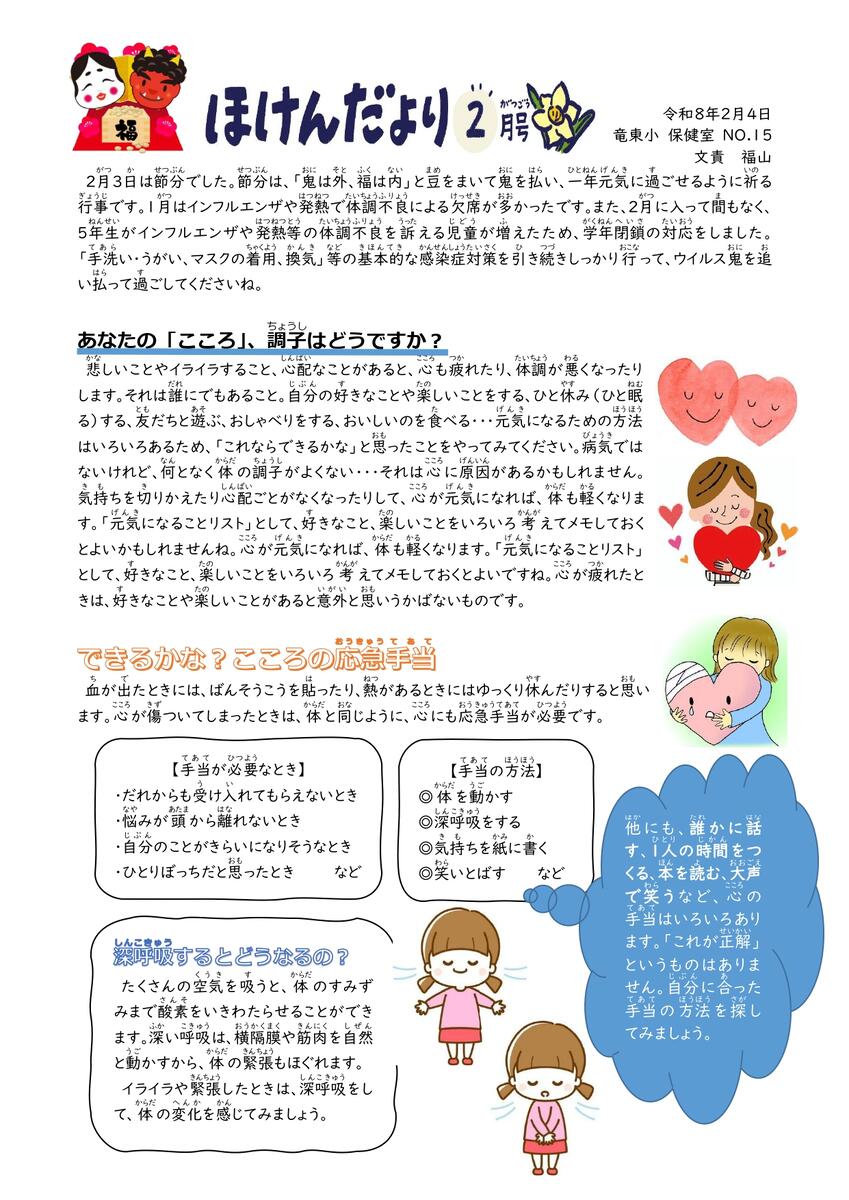

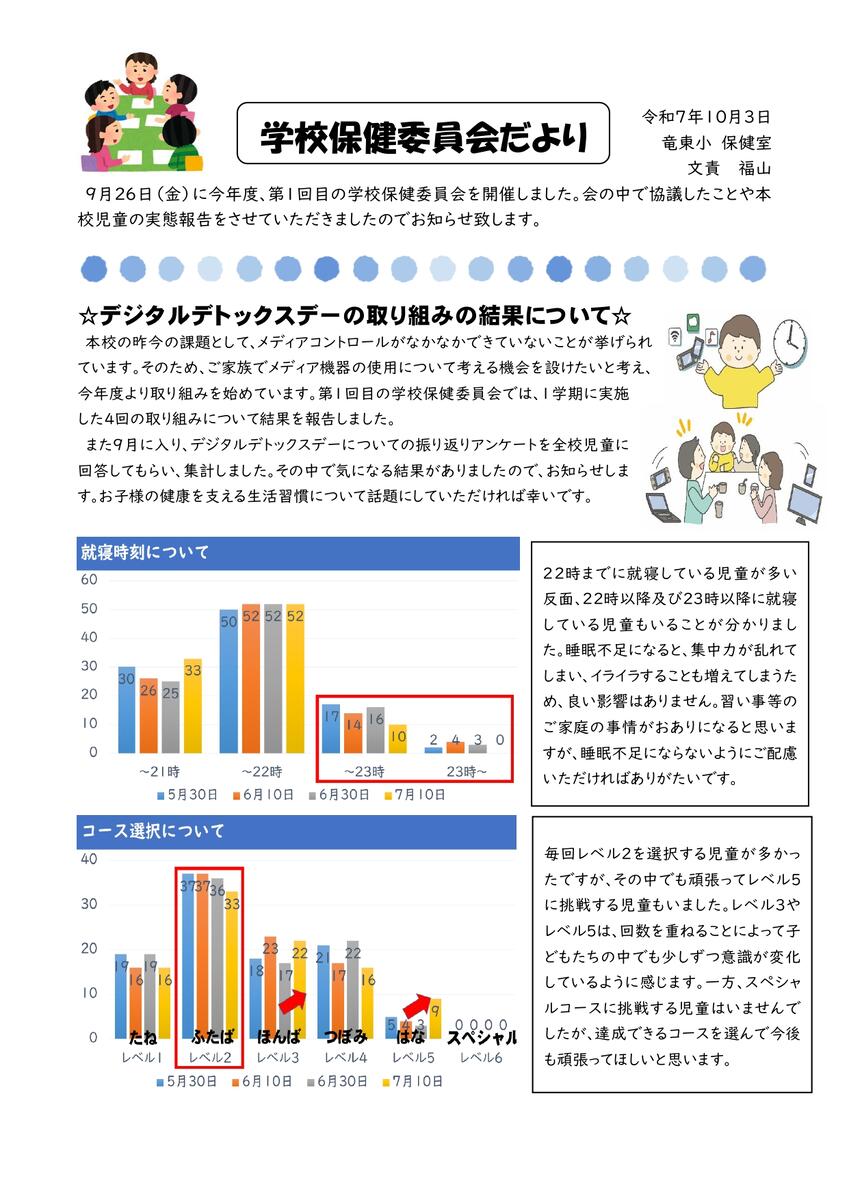

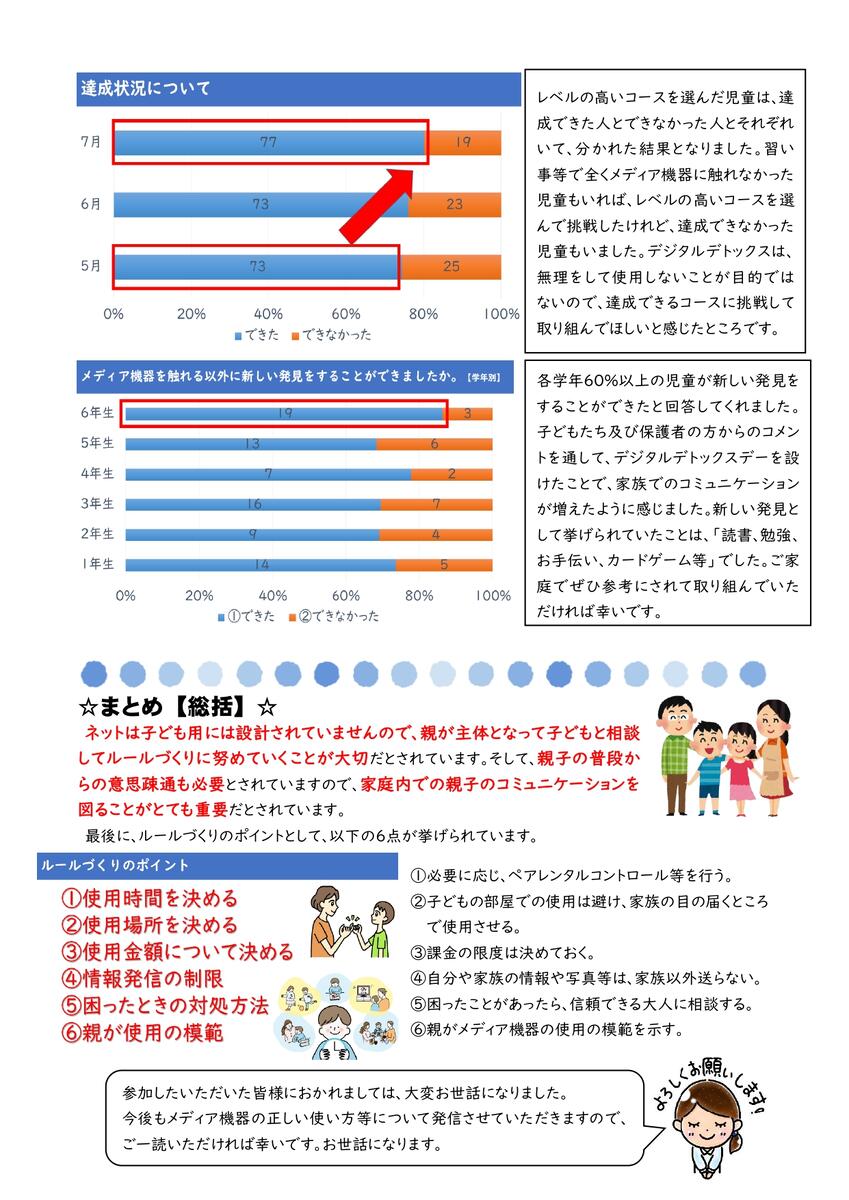

【保健室】ほけんだより2月号を発行しました

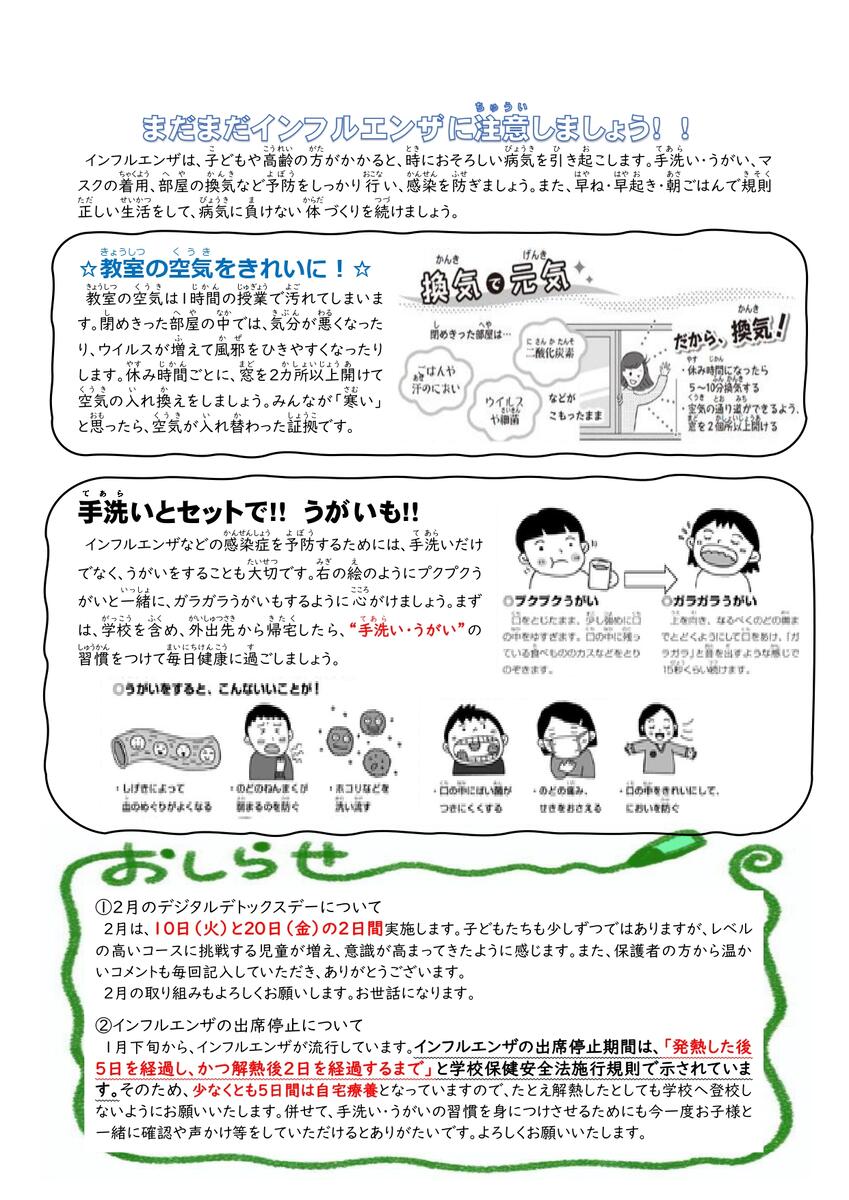

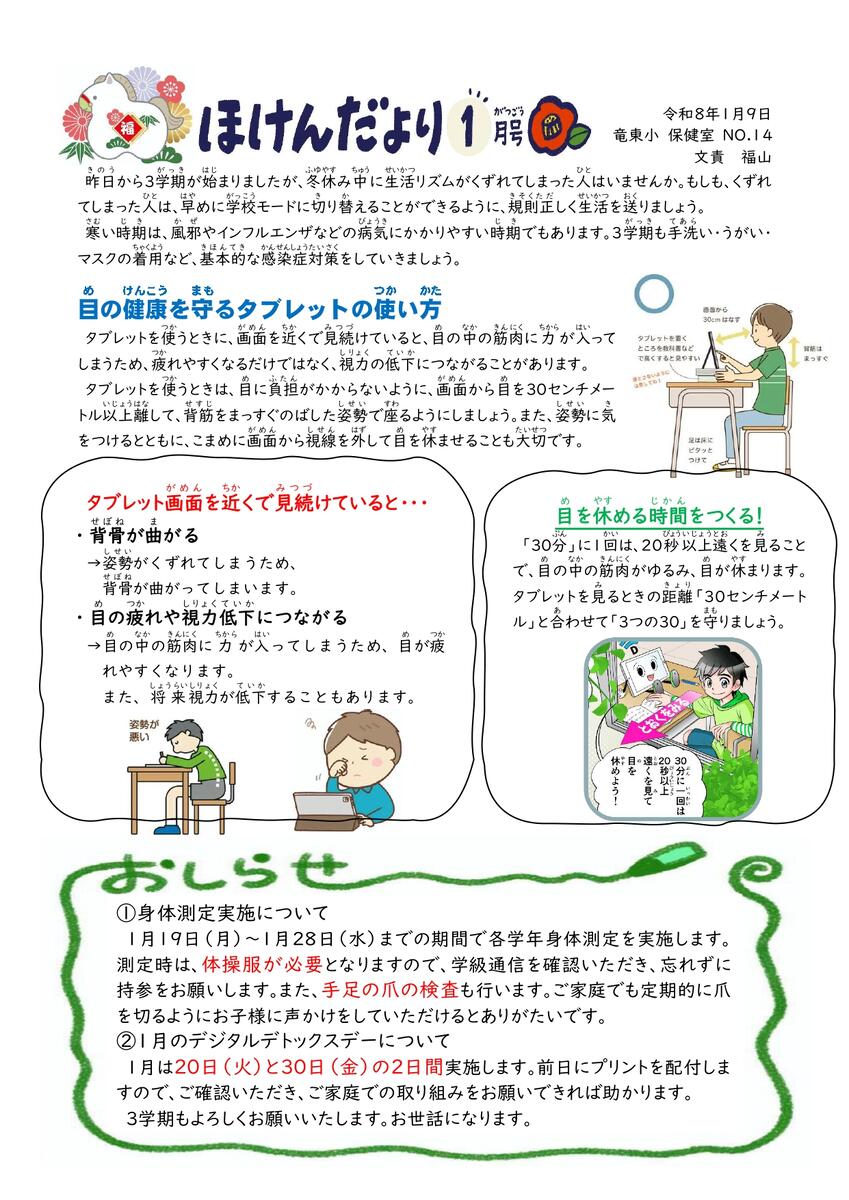

【保健室】ほけんだより1月号を発行しました

【全学年】「社会に開かれた教育課程」のページを更新しました

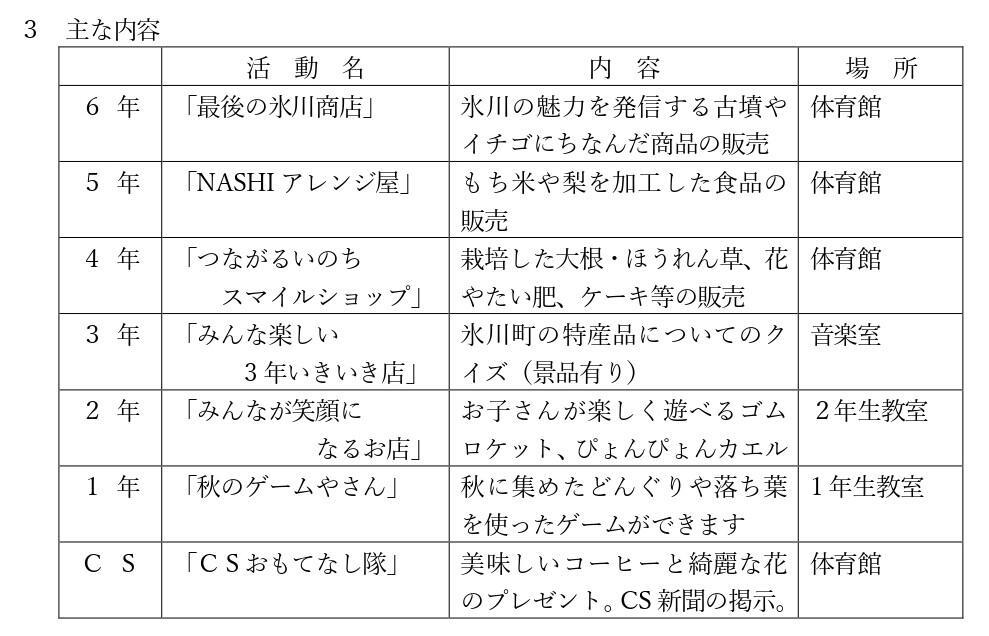

本校は、平成30年度の文部科学省委託事業「小中学校等における起業体験推進事業」の指定を受けて以来、起業体験活動を通した「ふるさとの『人・もの・こと』と出会う」キャリア教育の充実に取り組んで参りました。その教育活動の発信の場として「いきいき感謝祭」を毎年開催しています。

この度、各学年における実践をまとめたものを、本ホームページの「社会に開かれた教育課程」のタブに掲載しました。どのような活動を経て、「いきいき感謝祭2026」につながっているのかよくわかりますので、是非ご覧ください。

「いきいき感謝祭2026(令和8年1月31日開催)」に向けた実践の紹介】※一部抜粋

|

|

|

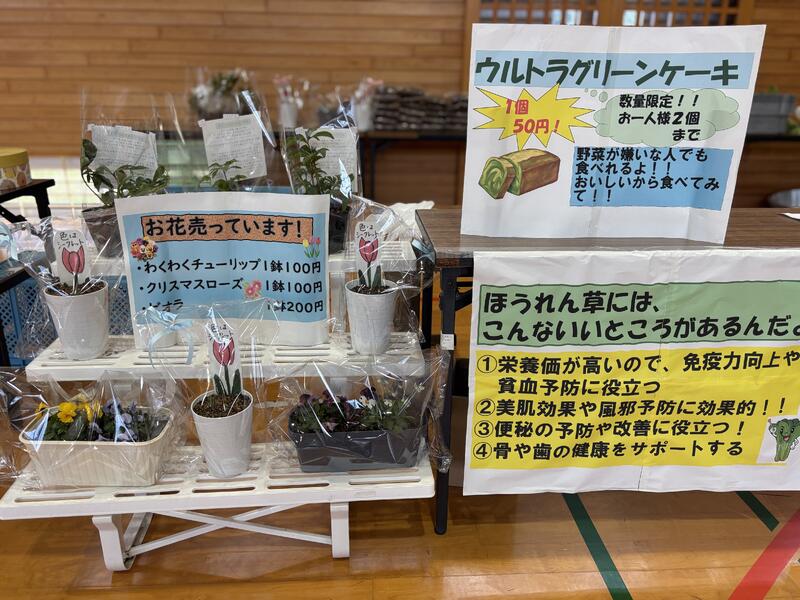

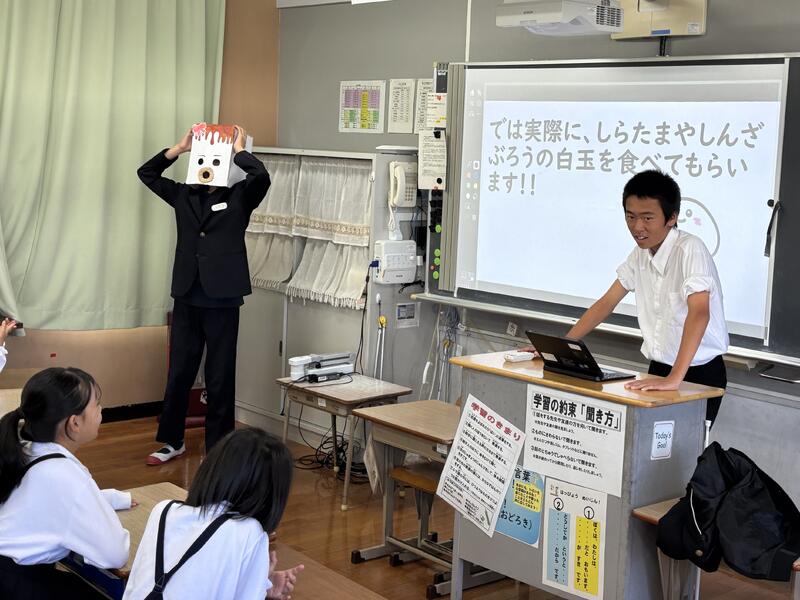

【学校行事】「いきいき感謝祭2026」

厳しい寒さが続く毎日ですが、今日は快晴の下、「いきいき感謝祭2026」を無事に開催することができました。

恒例となりました「いきいき感謝祭」は、日頃より地域の皆様から、ふるさと氷川町の産業、文化、自然・生き物、歴史・文化等について「ふるさと氷川学(地域理解学習)」として学ばせていただいたことを活かし、感謝の心を込めて子どもたちが学びの発信や栽培した野菜、製品化した肥料、お菓子、小物等の販売をさせていただくものです。毎年、多くの地域の皆様との交流を通して、ふるさと氷川に対する愛着や誇りを高める貴重な機会となっています。

また、本校は学校教育目標の副題として「ふるさとを愛し、仲間とともに、一人一人が輝く学校」を謡っています。今日の「いきいき感謝祭」では、私たちがみんなでめざしてきた姿を、見ていただける本当に大切な機会となりました。今年の学校生活の集大成として、学年を越えて、互いに協力し合い、東小学校に来ていただいたすべての人に、「東小に来てよかった」と思っていただける時間になることをめざした一日でした。

たくさんの皆様のご来校ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

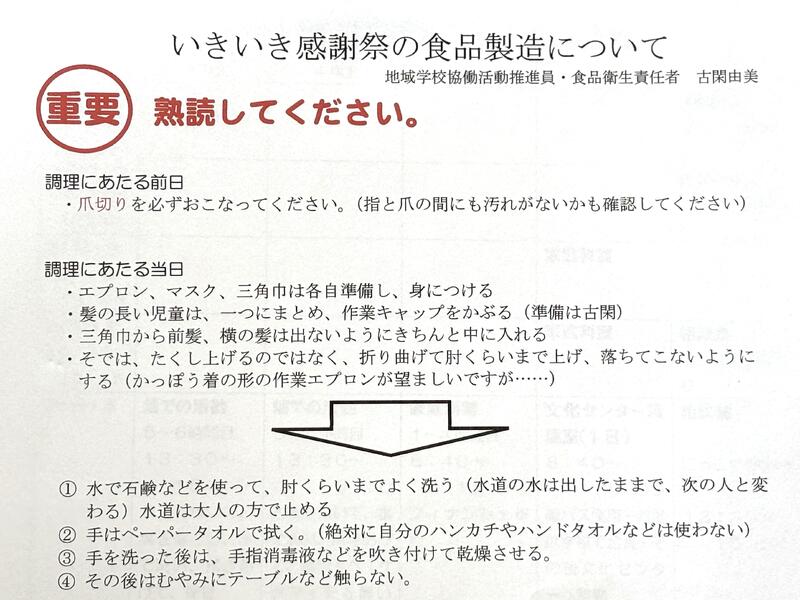

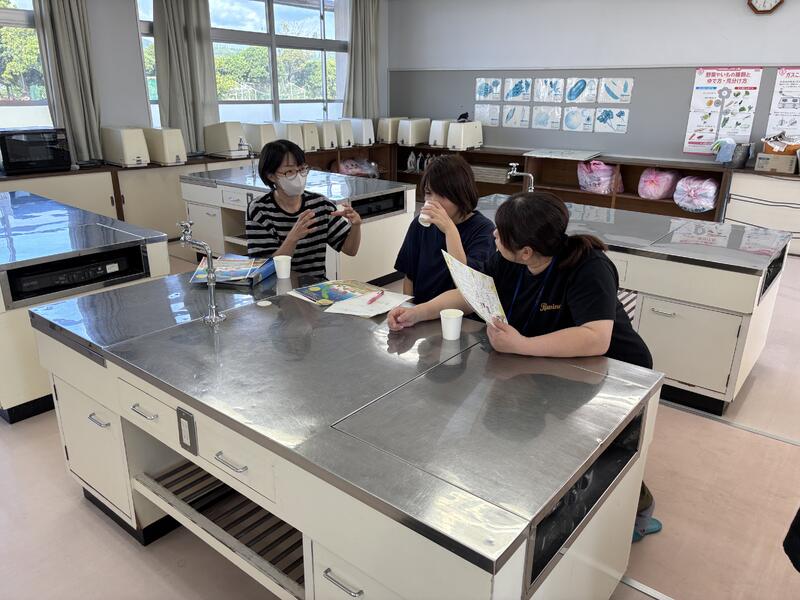

【CS】「いきいき感謝祭2026」における食品衛生

本校の「いきいき感謝祭」は、例年、子どもたちによる食品加工品や栽培した野菜等の販売が、大きな目玉となっています。今日の昼休みは、CS委員の古閑さんが「食品衛生責任者」(食品衛生責任者養成講習会受講者)として、子どもたちと担任の先生方に「いきいき感謝祭」における食品衛生についてお話をされました。

食品衛生責任者とは、食品を取り扱う施設の衛生管理を統括する責任者のことです。食品衛生法施行条例に基づき、衛生管理の取りまとめ(食材の保管温度の管理や清掃手順の徹底など)や食中毒予防の提案(食中毒や異物混入などの事故を防ぐための提案)、従事者全体で衛生管理に取り組む環境を整えます。

「調理の前日にしておくこと(準備)」、「調理の当日の約束(服装、手洗い、消毒、トイレ)」などについて、具体的なお話がありました。

お話を聞きながら、「いきいき感謝祭」の意義や衛生管理の徹底への思いを強くしたところでした。

|

|

|

|

|

|

【学校行事】避難訓練(火災)

今日は、火災を想定した避難訓練を行いました。

消防署の皆さんの立ち会いのもと、とても真剣な態度で取り組むことができていました。

消防士の方から、避難するとき一番大切なのは、「あわてないこと」、「(放送や先生など)話をよく聞くこと」、「自分だけでなく、まわりの人のことも考えて行動すること」、「走らず、押さず、静かに避難行動すること」等のお話がありました。

火事は、いつ、どこで起こるか分かりません。だからこそ、今日の訓練を「ただの練習」で終わらせず、「もしも本当だったらどうするか」を、これからも心の中で考えていてほしいと思いました。

お忙しい中、本校の避難訓練に立ち会い、分かりやすく大切なお話をしてくださった消防署の皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

本日の訓練が、子どもたち一人一人が自分の命は自分で守る確かな一歩になることを願っています。

|

|

|

|

【児童集会】給食委員会の発表

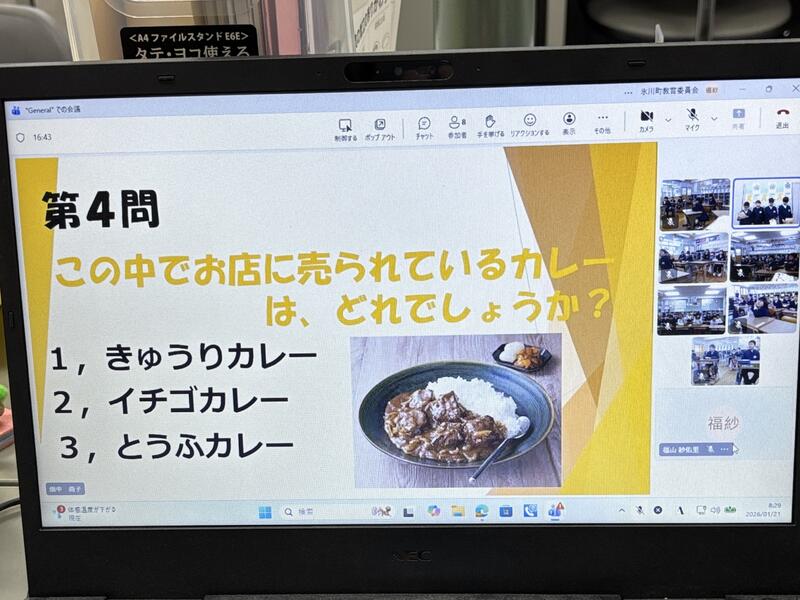

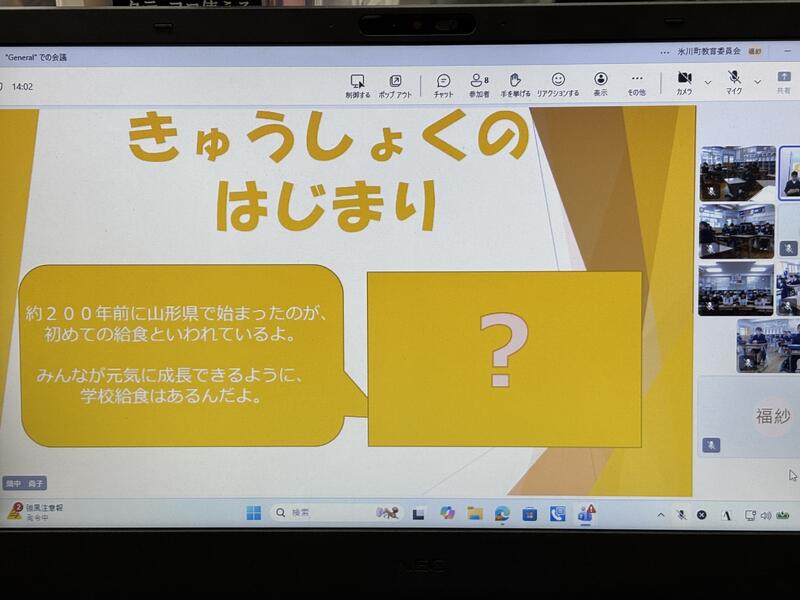

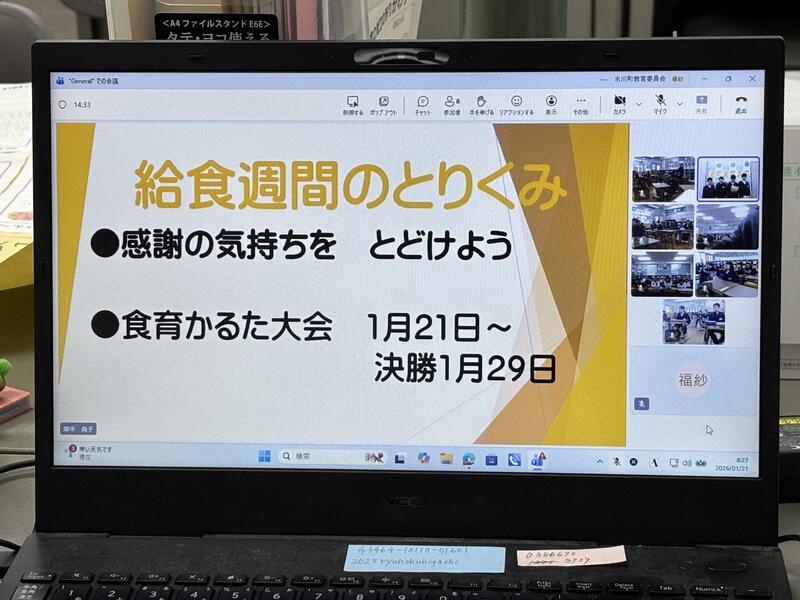

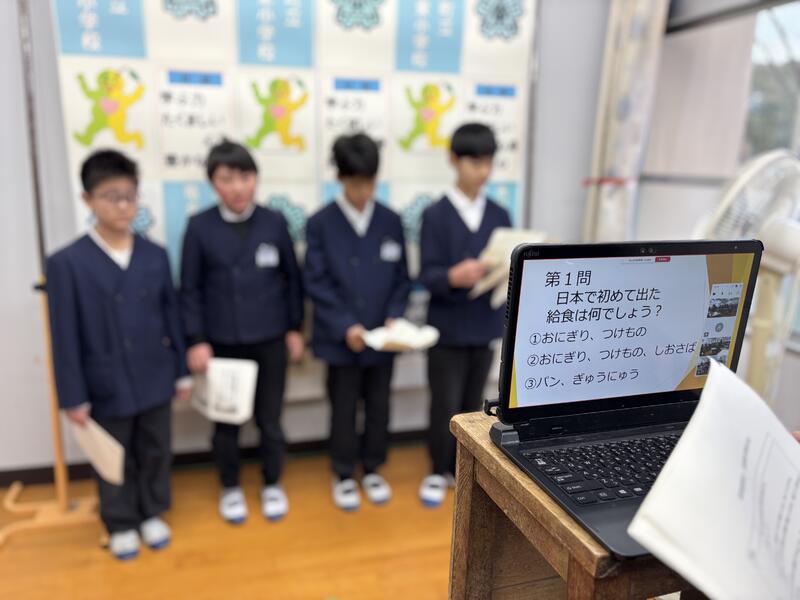

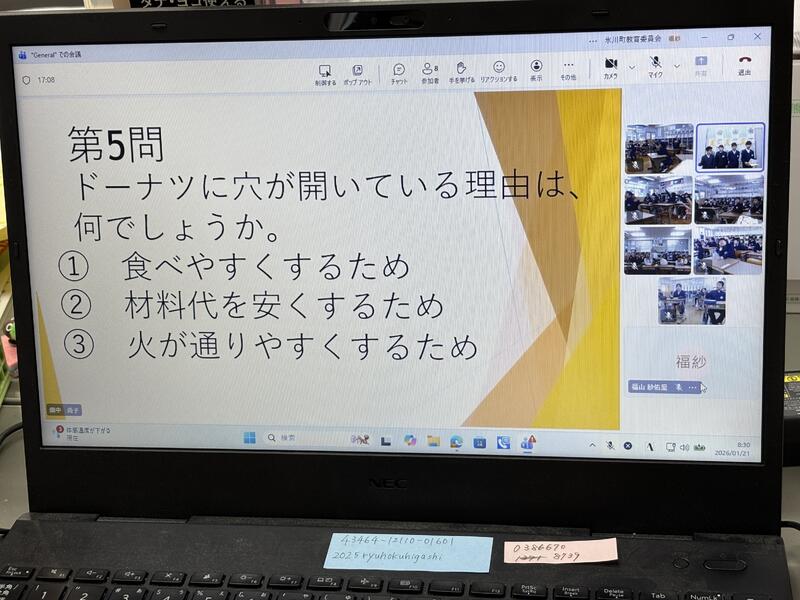

今日の児童集会は、給食委員会からの発表です。

朝から気温が低かったことと、インフルエンザ等の感染症流行の予防のため、リモートで行いました。

給食月間である1月は、給食の由来や自分の食生活について考える機会が数多く設定されています。

給食委員会からは、共同調理場の皆さんへのお礼の手紙や食育カルタについての提案がなされました。

おいしい給食を毎日食べられることをあたり前のことと扱わず、感謝の気持ちをもっていただくことや食習慣を振り返る大切な学びの場としてとらえさせていきたいものです。

|

|

|

|

|

|

【学校行事】「いきいき感謝祭2026」へのご案内

大寒の候、地域の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また日頃より、本校の教育活動にご理解とご支援をいただいておりますことに、心より感謝いたしております。

さて、竜北東小学校では、下記のとおり、恒例の「いきいき感謝祭」を開催いたします。日頃より地域の皆様から、「ふるさと氷川学(地域理解学習)」や「起業体験活動」を通して学ばせていただいたことを活かし、感謝の心を込めて子どもたちが学びの発信や栽培した野菜、肥料、お菓子、小物等の販売をいたします。

より多くの地域の皆様との交流を通して、ふるさと氷川に対する愛着や誇りを高める貴重な機会としたいと考えております。ご多忙の折とは存じますが、どうぞご来校いただきますようお願い申し上げます。

1 日時 1月31日(土)9:30~11:30 ※前半、後半の2部制

2 場所 竜北東小学校 体育館 他

|

【CS・PTA】あいさつ運動一斉行動の日

昨日は、あいさつ運動一斉行動の日でした。

CS委員の皆さん、PTA役員の皆さん、そして竜北駐在所の片山さんにも参加いただき、あいさつ運動を行いました。

新しい年になってはじめてのあいさつ運動の日。たくさんの皆さんに出迎えられ、子どもたちもいつも以上に張り切って笑顔であいさつしていました。とてもうれしそうな表情が印象的でした。

本年度のあいさつ運動も、2月と3月の2回となりました。

笑顔あふれる学校・地域づくりのために、どうぞご協力をよろしくお願いします。

|

|

【全学年】「新しい年を迎えて」(学級活動)

3時間目は、学級活動の時間です。新しい年を迎え、各学級で大切にしたいことやしめくくりの学期としてのめあての確認など、熱心に取り組まれていました。今年も、子どもたちにとって、幸多い充実した年でありますように。

|

|

|

|

|

|

【学校行事】第3学期始業式

今日は、第3学期がスタートしました。

今朝の登校班では、卒業を前にした6年生ではなく5年生が先頭で登校する姿が見られました。

5年生の子どもたちからは、「6年生からしっかりとバトンを受け継ぐぞ」という頼もしい気概が感じられました。

3学期の始業式は、日中も気温が上がらないことから、各教室をリモートでつないで行いました。

1年のしめくくりの今学期、学校教育委目標を達成するために、みんなで心を一つにしてどのように頑張っていくか確認しました。

|

|

|

|

|

|

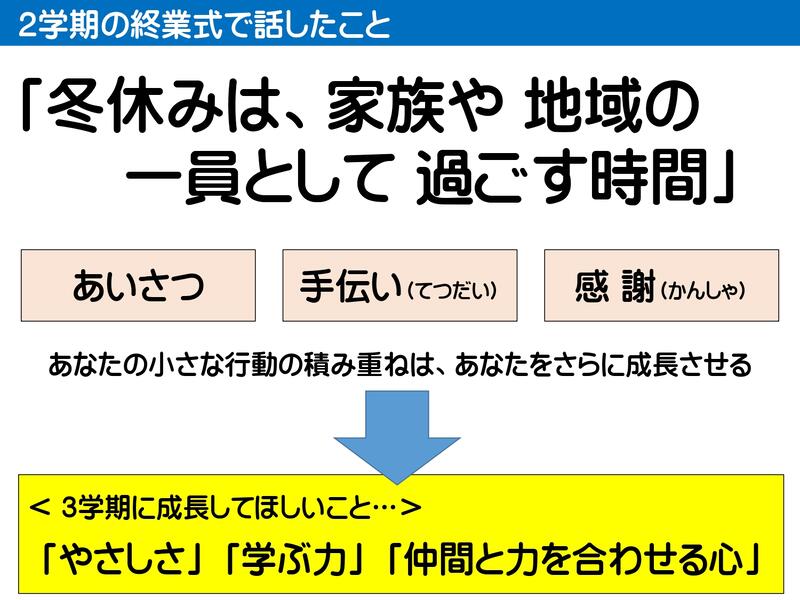

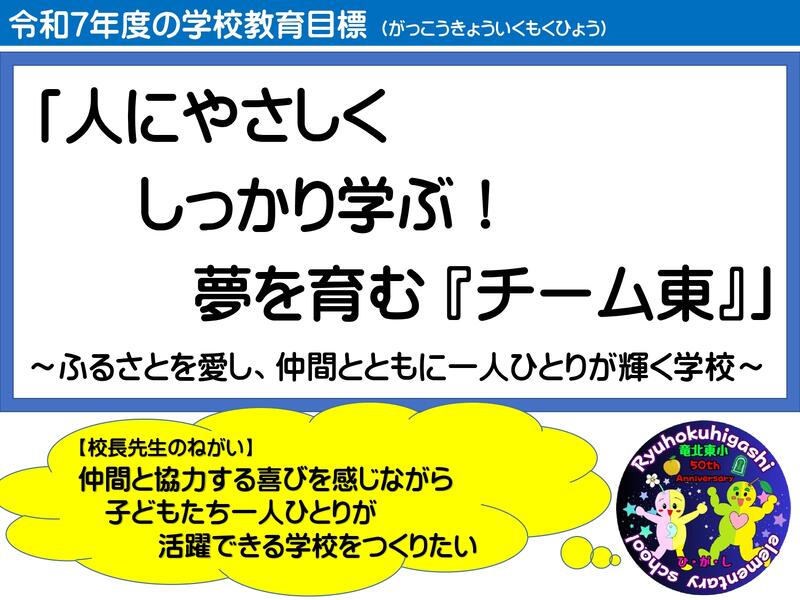

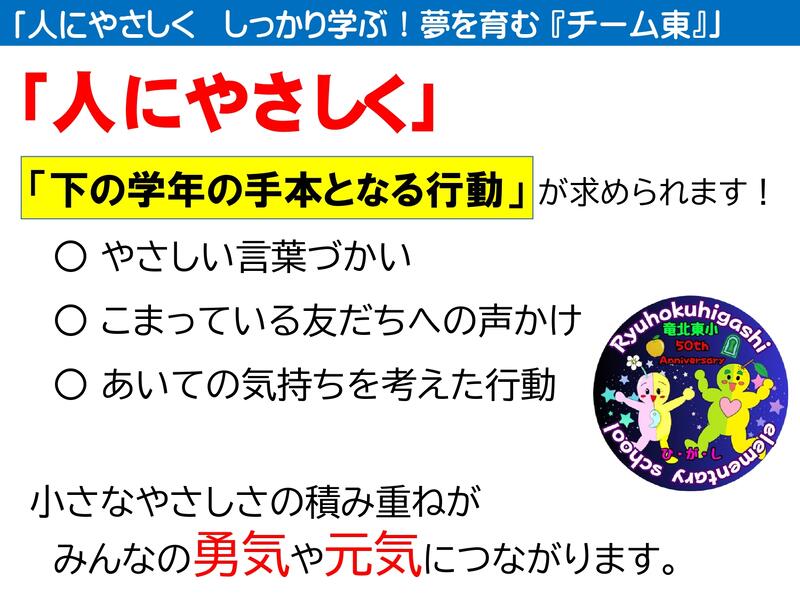

<令和7年度3学期始業式 校長講話>

みなさん、あけましておめでとうございます。今日から、三学期が始まりました。冬休みは、元気に過ごすことができましたか。こうして、みなさん全員がそろって新しい学期を迎えられたことを、とてもうれしく思います。

三学期は、一年の中でいちばん短い学期です。しかし、短いからこそ、とても大切な学期でもあります。それは、「今の学年のまとめ」をし、「次の学年への準備」をする学期だからです。2学期の終業式で、3学期はこれまで身につけた「やさしさ」「学ぶ力」「仲間と力を合わせる心」を、さらに伸ばしていきましょう。というお話をしました。

学校教育目標の「人にやさしく、しっかり学ぶ!夢を育むチーム東」をもとに、詳しくお話を進めたいと思います。

まず、「人にやさしく」。 学年が上がるにつれて、みなさんには、下の学年の手本となる行動が求められます。やさしい言葉づかい、困っている友達への声かけ、相手の気持ちを考えた行動。小さなやさしさの積み重ねが、みんなの勇気や元気につながります。

次に、「しっかり学ぶ」。 三学期は、これまで学んできたことを「わかった」で終わらせず、「できる」まで高める時期です。苦手なことから目をそらさず、少しずつでも挑戦することが、次の学年につながります。

そして、「夢を育むチーム東」です。「よいチーム」、「強いチーム」、「目標を達成するチーム」。どんなチームをめざすか考えたとき、いろいろな言葉がでてきますが、私たちがこの一年間めざしてきた「チーム東」とは、いったいどんなチームだったのでしょうか?それは、お互いのがんばりを応援し合い、学年をこえて助け合う姿。この東小学校に関わるすべての人たちとつながりながら、成長していく姿。こんな姿の子どもたちが集う学校こそが、私たちのめざすチームですよね。

今月の末には、「いきいき感謝祭」があります。私たちがめざしてきた姿を、見ていただける本当に大切な機会です。今年の行事の集大成として、学年を越えて、互いに協力し合い、東小学校に来てよかったと思っていただける時間にしていきましょう。そして、みなさんは、このメンバーで一緒に学校生活を送ることができてよかったあと心から言える、そんな学年のしめくくりにしていきましょう。

三学期は、あっという間に過ぎていきます。一日一日を大切にしながら、仲間とともに、充実した毎日を送りましょう。

【学校行事】第2学期 終業式

今日は、第2学期の終業式です。

12月下旬にも関わらず気温が高く、感染症の流行等も見られないため、予定通り朝から体育館で行いました。

式の前に、表彰(西日本読書感想画コンクール、歯のポスターコンクール等)を行いました。

式では、校長講話、学級代表作文発表を行い、生徒指導や保健指導の後、3学期から出産に伴う休暇に入られる藤田先生からお話をいただきました。

子どもたち一人ひとりが2学期の自分の成長をふりかえるとともに、明日から始まる冬休みを楽しみにしている様子が印象的でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<校長講話>

みなさん、おはようございます。長かった2学期も、今日で終業式を迎えました。全校児童107人、一人一人の顔を思い浮かべながら、この2学期を振り返っています。

2学期は、学校生活の中で、特にたくさんの学びがあった学期でした。学習や行事、地域の方々との活動を通して、皆さんが大きく成長した姿を見ることができました。

本校の学校教育目標は、「人にやさしく、しっかり学ぶ!夢を育むチーム東」です。この言葉が、2学期の学校生活の中で、しっかりと形になってきたと感じています。

まず、「人にやさしく」という点です。2学期は、人権について考える学習を、どの学年でも大切にしてきました。相手の気持ちを想像すること、違いを認め合うこと、困っている人に声をかけること。特別なことではなく、毎日の生活の中で、自然にできる姿が増えてきました。教室や廊下で交わされる、やさしい言葉や行動を、校長先生はたくさん見ています。

次に、「しっかり学ぶ」です。今月は学力テストがありましたね。学力充実タイムや教科の学習に日々しっかり取り組んできました。それ以外にも、地域を学ぶ学習や、いきいき感謝祭に向けた起業体験活動など、教科書だけでは学べないことに、皆さんは挑戦しています。地域の方に話を聞いたり、自分たちで考えたり、仲間と意見を出し合ったりする中で、「学ぶっておもしろい」と感じた人も多いのではないでしょうか。これは、これからのみなさんの学びの土台になります。

そして、「夢を育むチーム東」です。竜北東小学校は、子どもたち、先生たち、保護者の皆さん、地域の皆さん、この学校に関わるすべてのみんなで一つのチームです。学年をこえて助け合う姿、友だちのがんばりを応援する姿は、この学校の大きな強みです。CSの日の「オータム交流会」や日々の「キャリアパスポート」を通して、「将来、こんなことをしてみたいな」「こんな大人になりたいな」と考え始めた人もいるでしょう。その思いを、どうか大切にしてください。

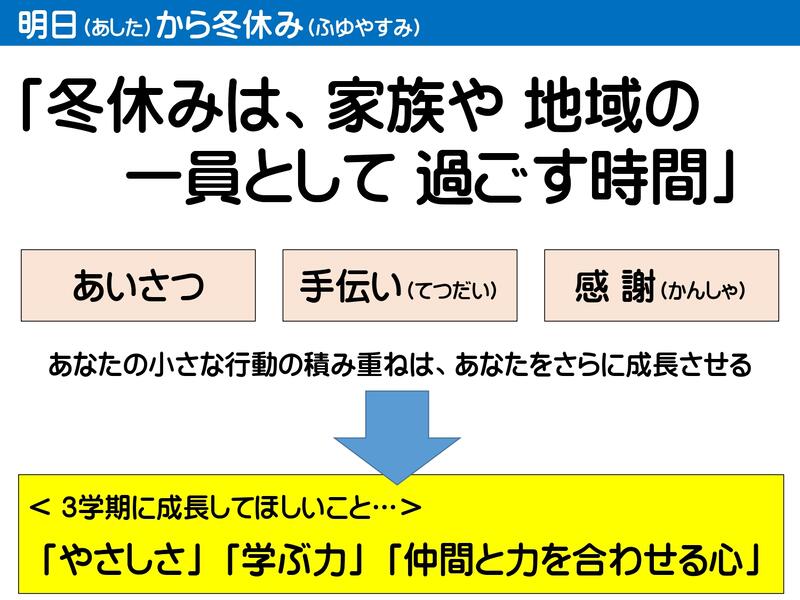

さて、明日から冬休みです。冬休みは、心と体を休める時間であると同時に、家族や地域の一員として過ごす時間でもあります。あいさつをすること、手伝いをすること、感謝の気持ちを伝えること。小さな行動が、皆さんをさらに成長させてくれます。

そして3学期は、今の学年のまとめの学期です。2学期で身につけた「やさしさ」「学ぶ力」「仲間と力を合わせる心」を、さらに伸ばしていきましょう。

それでは、3学期の始業式で、元気に成長した皆さんと会えることを楽しみにしています。よい冬休みを過ごしてくださいね。

【6年】「土地のつくりと変化について調べよう」(理科校外学習)

2学期の終業式を明日に控える中、6年生が校外学習に出かけました。

理科の単元「土地のつくりと変化」の学習の延長で、実際に地層を観察したり、発掘調査をしたりすることで、土地のつくられ方や変化について調べようという目的です。

行先は、御船層群大露頭、御船恐竜博物館、みふね化石ひろばです。

現地での地層の観察や博物館の観察、化石のレプリカ作りや発掘調査などの体験を通して、学びが一層深まったことと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

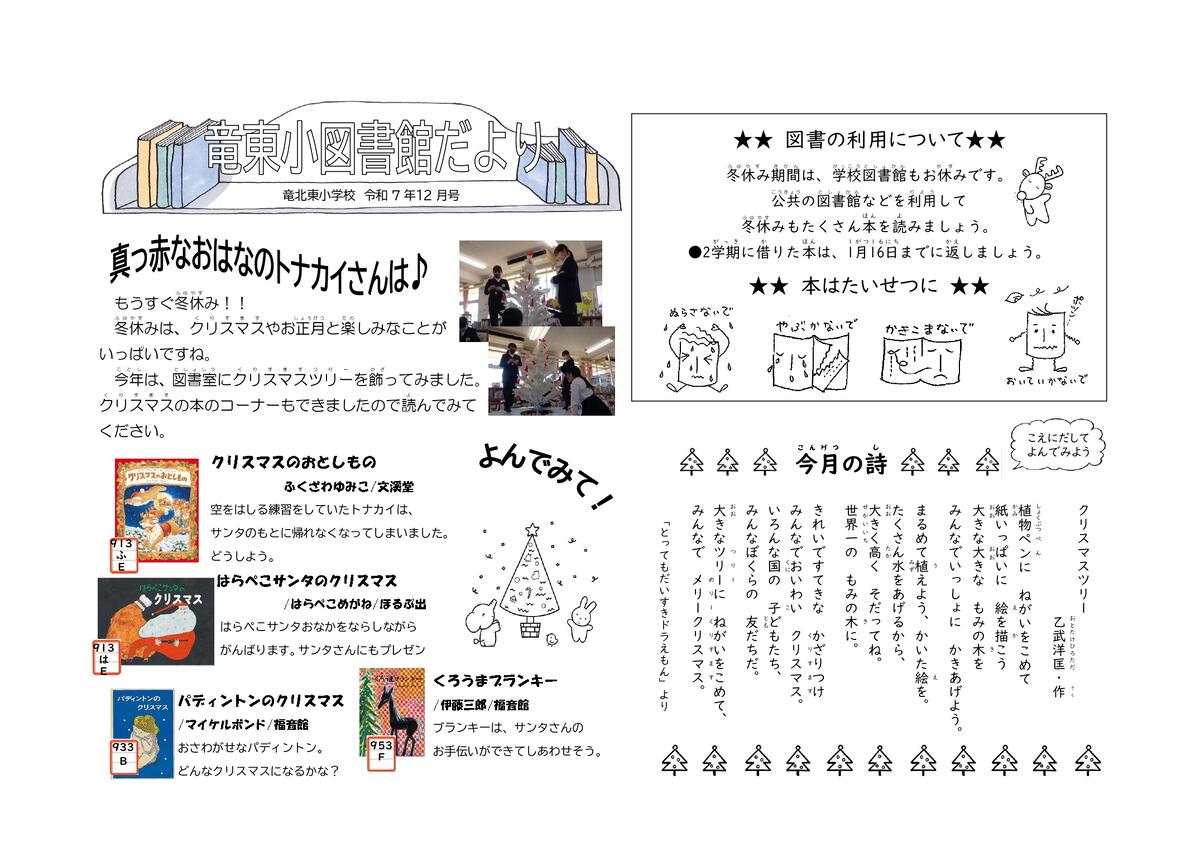

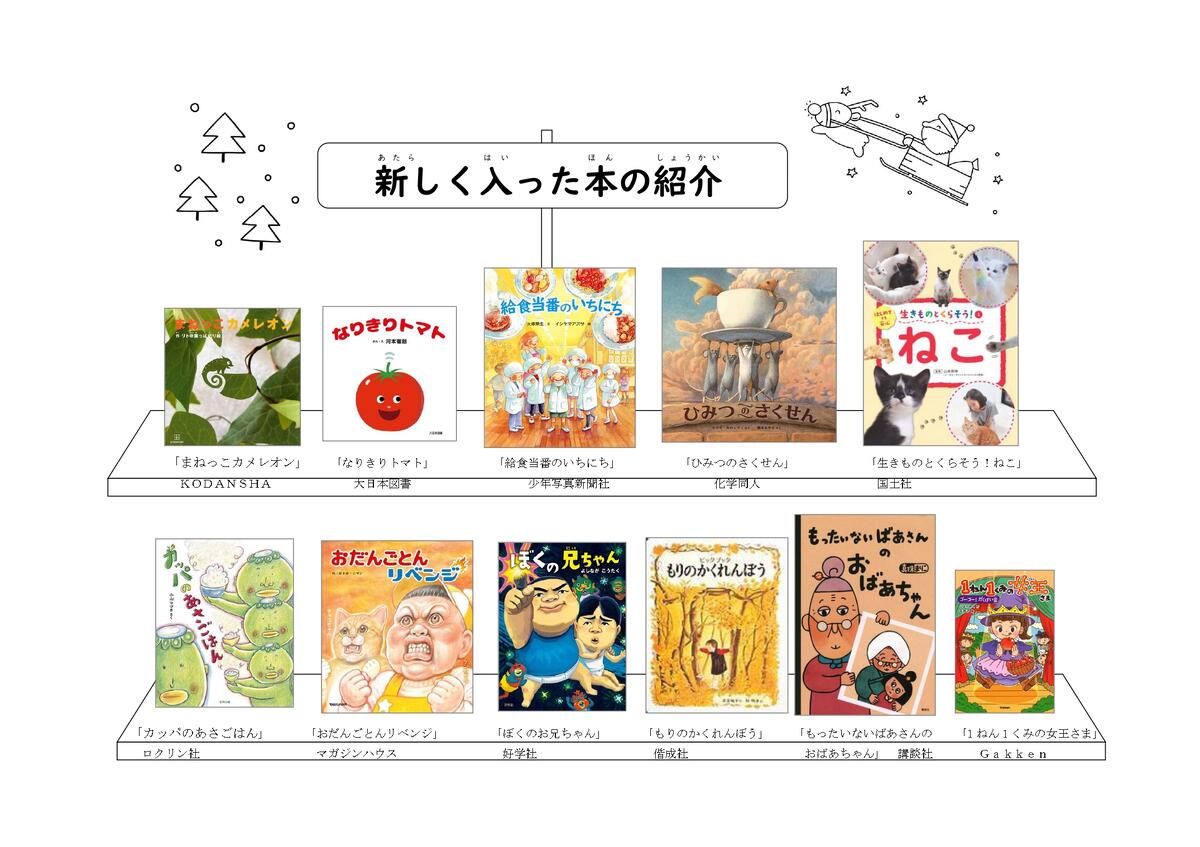

【図書館】図書館だより12月号を発行しました

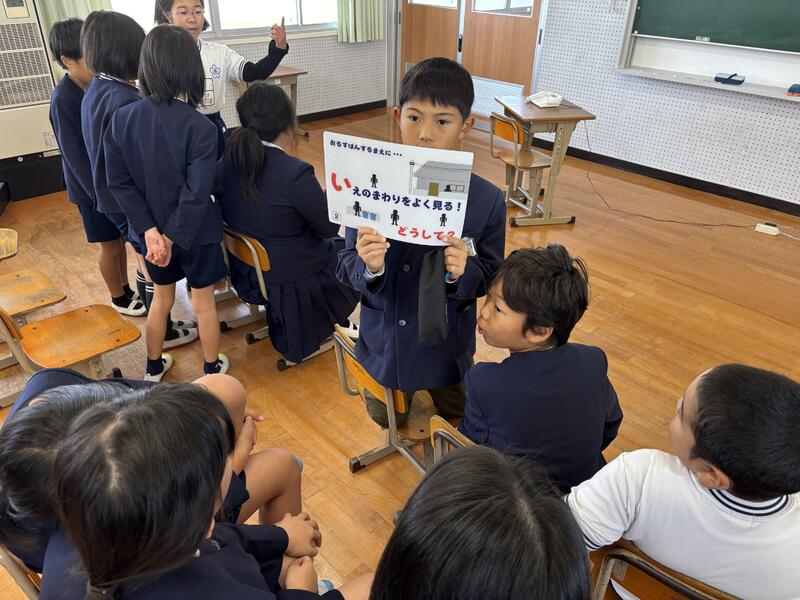

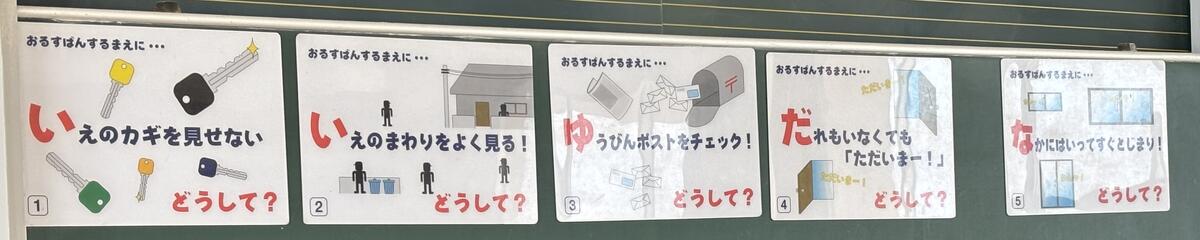

【全学年】「自分の命は、自分で守る」(防犯安全教室)

本日は、ALSOKさんを迎えて、全学年で防犯安全教室を行いました。

各学年の内容は、以下の通りです。

(1) 低学年(1・2年生)「安心して登下校」

・登下校中の危険に気付かせ、具体的な対処方法として「いかのおすし」という覚え言葉にして身につけさせる。

(2) 中学年(3・4年生)「安心してお留守番」

・家に帰るまでの具体的な対処方法として「いいゆだな」という覚え言葉にして身につけさせる。

(3) 5年生「安全にインターネット」

・写真、動画をアップするリスクについての講習。

(4)6年生「安全な登下校・危険予知」

・比較画像を使用しながら、どこが・何が危険か考える。

現代の子どもを取り巻く環境や日常生活において、様々な危険があることを学びました。

そして、自分の大切な命を守るためには、日頃からの心構えや備えが大切であることを知りました。

ご家庭でも改めて話題にし、冬休みを安全で楽しく過ごせるようにしてください。

<3・4年生の防犯安全教室の様子>

|

|

|

|

|

|

|

|

【八代学校保健会】八代学校保健会誌「すこやか」が発行されました

【5年】「ご飯とみそ汁」(家庭科)

12/17(水)、5年生は家庭科の時間に調理実習を行いました。

「ご飯とみそ汁」の単元で、この日は持ち寄ったお米を実際に炊いてみました。

ガラスの鍋で炊飯してみると、変化の様子がよくわかるせいか、子どもたちはとても興味深そうに観察していました。

炊きあがったお米は、一粒たりとも残さずぺろりと食べてしましました。

自分で炊いたお米の味は、おいしさもひとしおといったようです。

|

|

|

【学校行事】「持久走大会」応援ありがとうございました

12/13(土)、今年も2学期の土曜授業として、「持久走大会」を開催しました。

PTA役員の皆さんや民生・児童委員の皆さんには、コース上の交通整理や見守りを行っていただきありがとうございました。おかげさまで、けがや事故なく、大会を終了することができました。

子どもたちにとって、これまでの頑張りの成果を発揮し、達成感を得ることができた貴重な機会となりました。

|

|

【CS】「クリスマスリース&お正月飾り」づくり

12/13(土)、持久走大会の閉会後、学校運営協議会(CS)主催の「クリスマスリース&お正月飾り」づくりがありました。たくさんの保護者の皆さんにご参加いただき、大変盛況でした。

今年もとてもよい交流の時間となりました。

|

|

|

|

|

|

【4年】「通潤橋に学ぶ」(社会科見学旅行)

12/12(金)、4年生は山都町の「通潤橋」に社会科見学旅行に行きました。

通潤橋建設の背景や地域の願い、布田保之助の業績などについて、実際に目で見て、そして史料館の方から直接説明をお聞きし、学びを深めることができました。

※通潤橋史料館

館内には、仕法書や実物の石管・木管の紹介をはじめ、通潤橋の仕組みが分かる可動模型や架橋工程を紹介したジオラマや再現映像の上映などがあります。

当日は、晴天に恵まれ、とてもよい見学旅行となりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

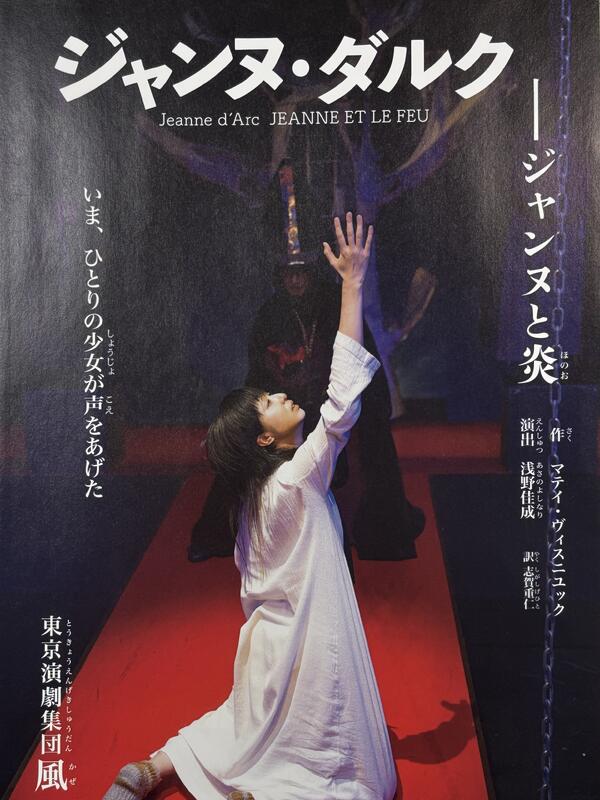

【芸術鑑賞教室】「ジャンヌ・ダルク」

本日は、町内3小学校合同の芸術鑑賞教室を竜翔センターで行いました。

芸術鑑賞教室は、文化庁の「文化芸術による子供育成推進事業~令和7年度舞台芸術等総合支援事業(学校巡回公演)」によるもので、子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞し、本物の舞台芸術に身近に触れる機会を創ることにより、子どもたちの芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養うことを目的としています。

今回は、東京演劇集団「風」の皆さんによる「ジャンヌ・ダルク」を鑑賞しました。

舞台を見た子どもたちに感想を聞いてみると、「おもしろかった」「すごかった」「音の迫力や演技に圧倒された」等、本物の芸術に触れた感嘆の声が多く聞かれました。

子どもたちにとっても、観覧いただいた大人の皆さんにとっても、とても思い出深い素敵な時間となりました。

|

|

|

|

|

|

|

【学校行事】人権集会を行いました(低学年・高学年)

本日の2校時に低学年、3校時に高学年の人権集会を行いました。

人権旬間に各学年で取り組んだ人権学習について、学んだことや考えたこと互いに発表し合い、学校全体で人権感覚を磨き、人権を大切にする心や態度を育成することを目的としています。

以下、高学年の人権集会について紹介します。

「自分のことを伝えることの大切さ(4年)」、「自分らしく生きることの大切さ(5年)」、「戦争の悲惨さと平和の大切さ(6年)」をテーマに学年ごとに発表し、他の学年の子どもたちから「返し」(感想・気づき)がありました。

仲間とともに生きる喜び、自分らしく生きる(自分の命を大切にする)、当たり前の日常を大切にすることを参加した子どもたちも職員もあらためて共有したところです。

とても素敵な時間を過ごすことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

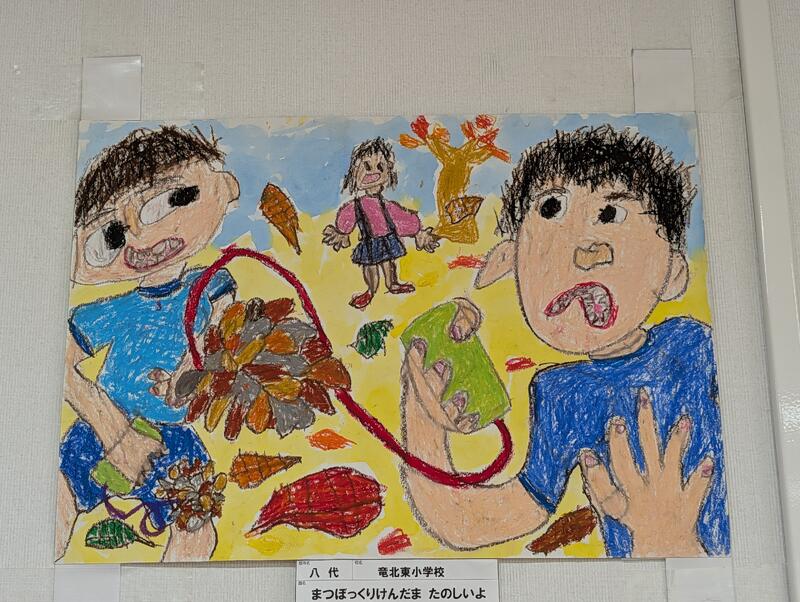

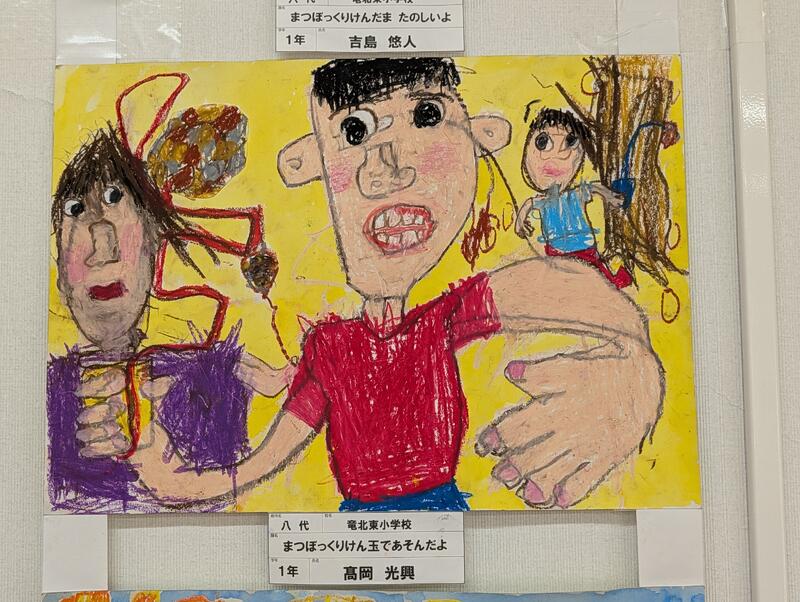

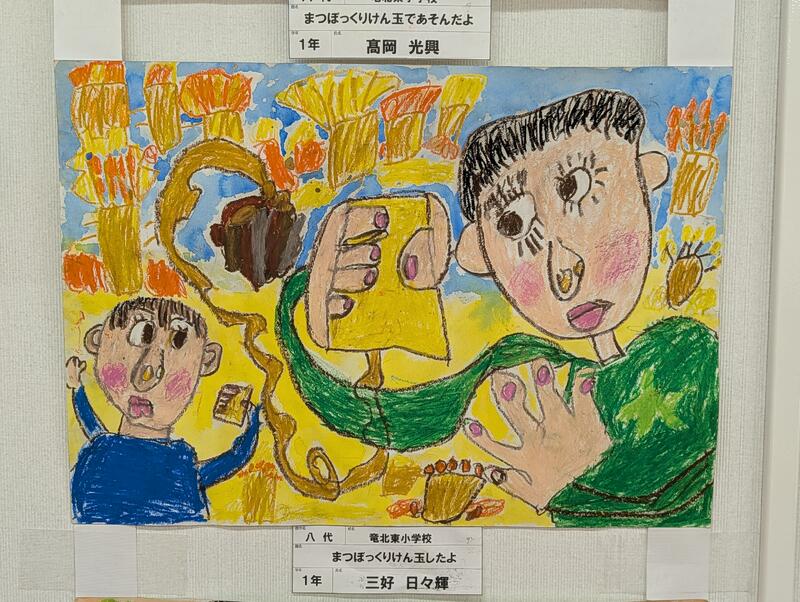

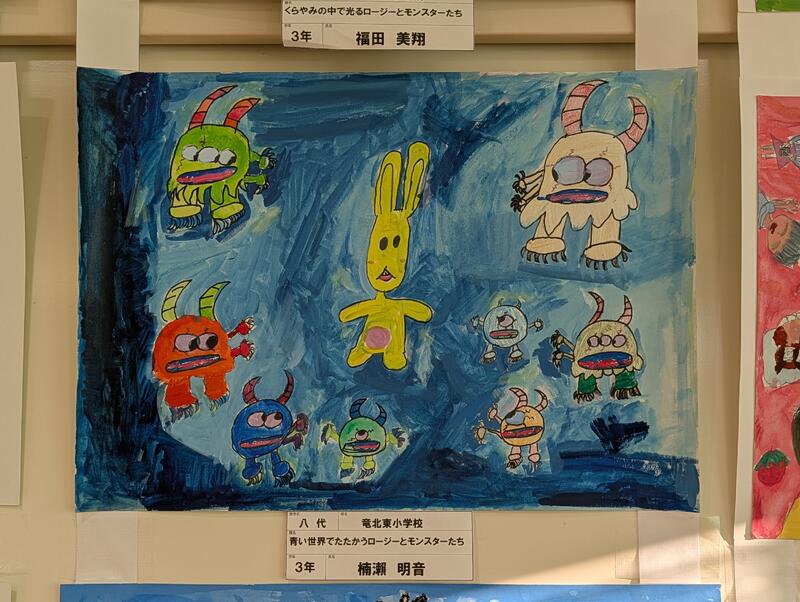

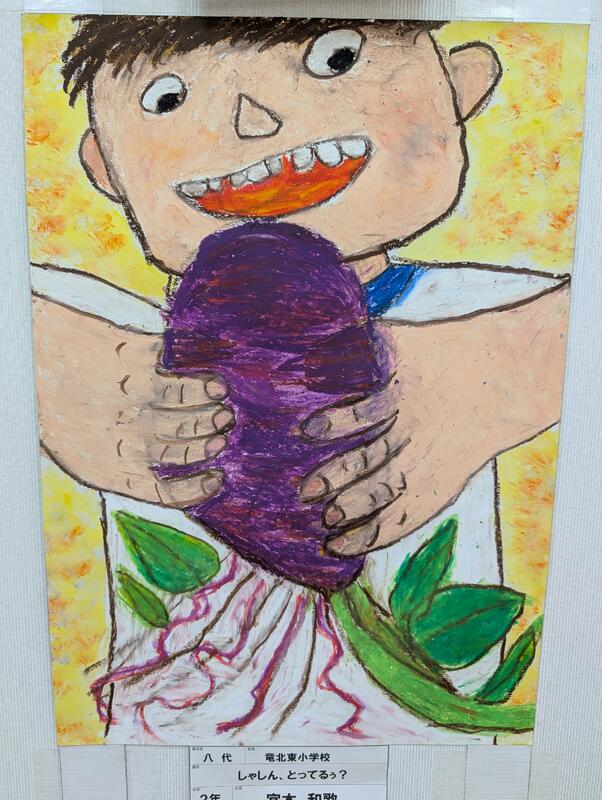

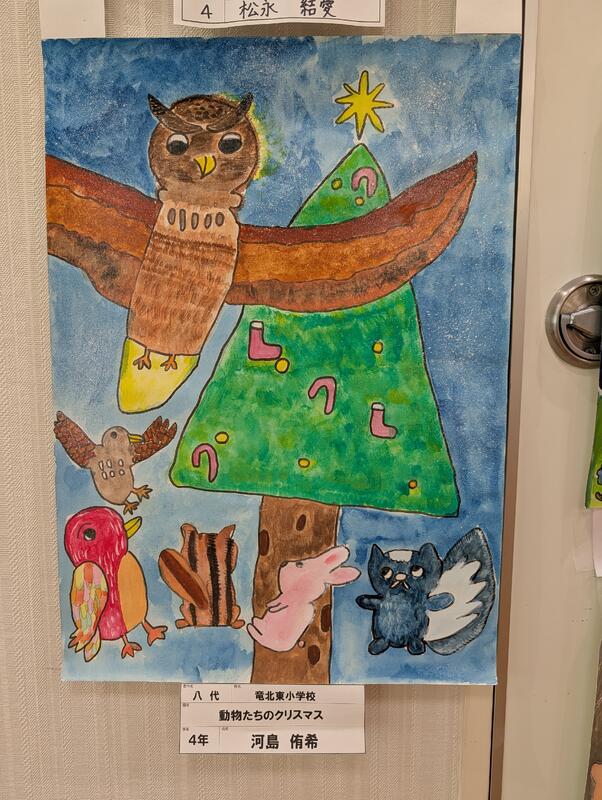

「八代子ども美術展」が開催されます

12/5(金)~12/7(日)の3日間、八代市公民館(旧パトリア千丁)で令和7年度八代子ども美術館が開催されます。

八代管内の小中学生の作品鑑賞をとおして、子どもたちの生き生きとした表現にふれていただける貴重な催しです。

ぜひ、ご家族で出かけてみてはいかがですか。

本校からも下記の作品を出展しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

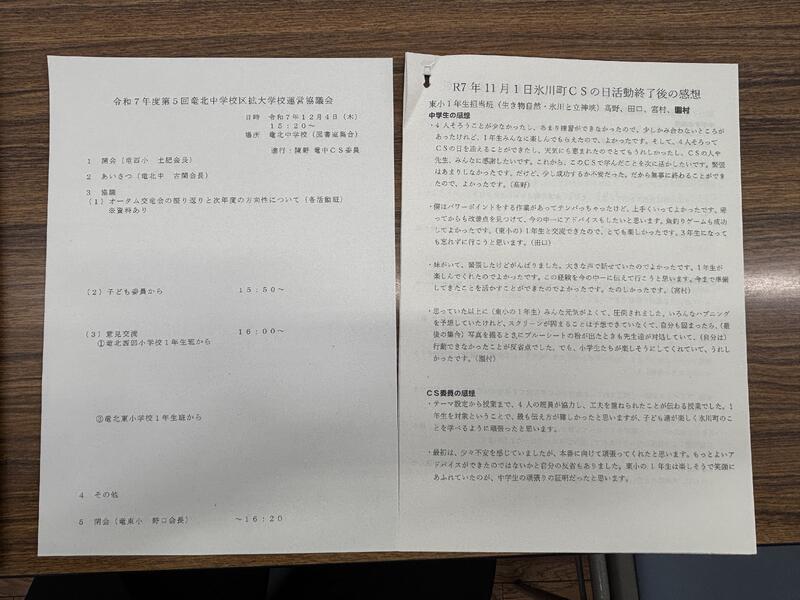

【CS】第5回竜北中学校区拡大学校運営協議会

12/4(木)、竜北中学校で第5回拡大学校運営協議会が開催されました。

主な議題は、「CSの日」【11/1(土)】の「オータム交竜会」のふりかえりと次年度の方向性についてです。

「オータム交竜会」のふりかえりでは、各小学校区で学年ごとに、準備や当日の授業について、子どもたちの学びについて報告がありました。

また、今回授業を行った竜北中2年の子ども委員(4名)から、それぞれ感想の報告がありました。

「あたり前と思っていた日常が、氷川町の魅力だと気が付きました。また、自然や文化、歴史、産業他いろいろな魅力がありますが、取材中どこにいってもやさしく対応していただける人々のあたたかさが一番の魅力であると感じました」という中学生の言葉が心に残りました。

教室では学べない貴重な学びがあることを再認識しました。

|

|

|

|

|

|

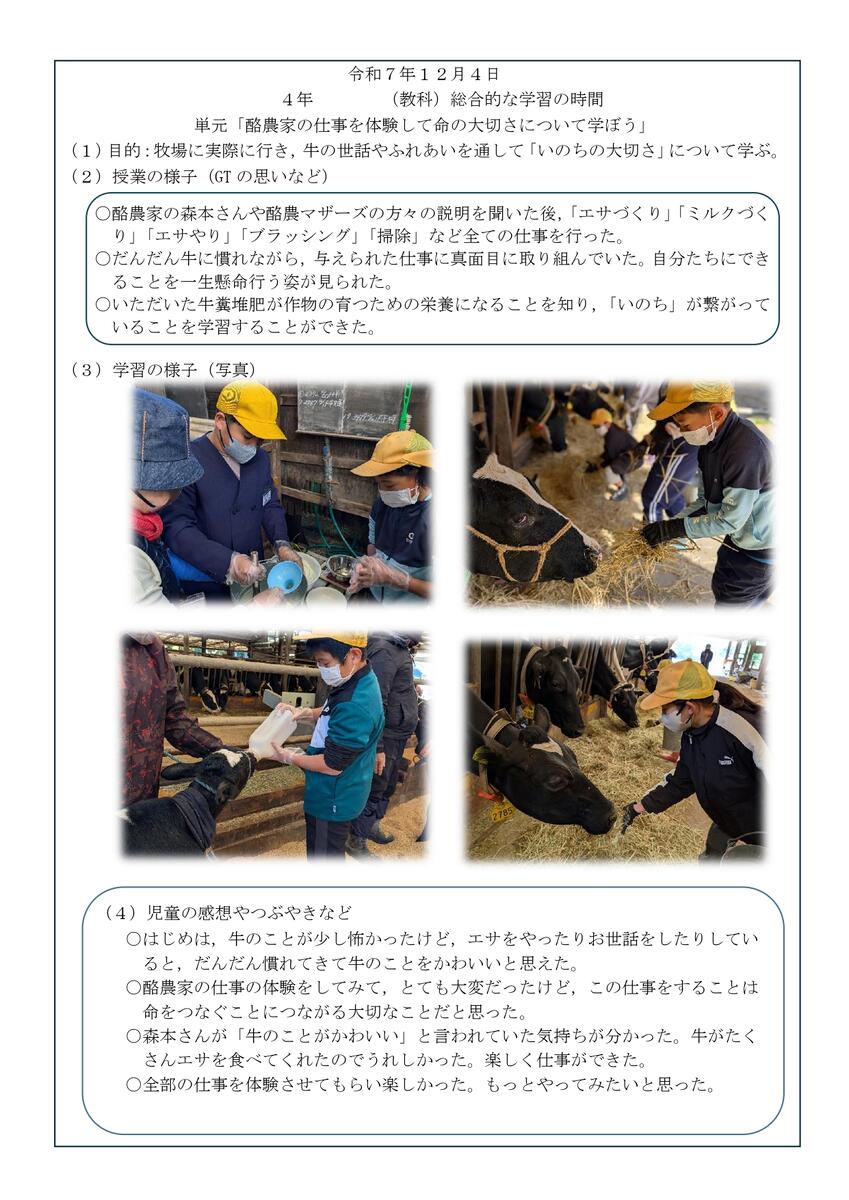

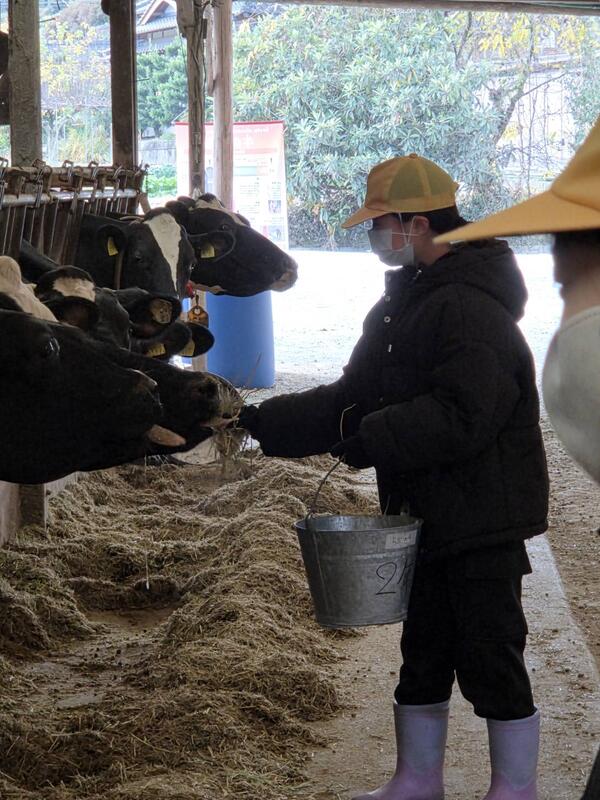

【4年】「酪農体験に行こう」(総合的な学習の時間)

12/4(木)、4年生は、1学期に酪農の仕事についてお話をいただいた森本さんの家に「酪農体験」に行きました。

牛を実際に見て、触れて、そしてお世話をしてみて、いろいろな気付きを得ることができたようです。

一番大きかったのは、最初こわがって近づけなかった牛と仲良くなれたことです。

動物の命とのふれあいを通して、働くことや命をいただくことについて考えた貴重な体験となりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

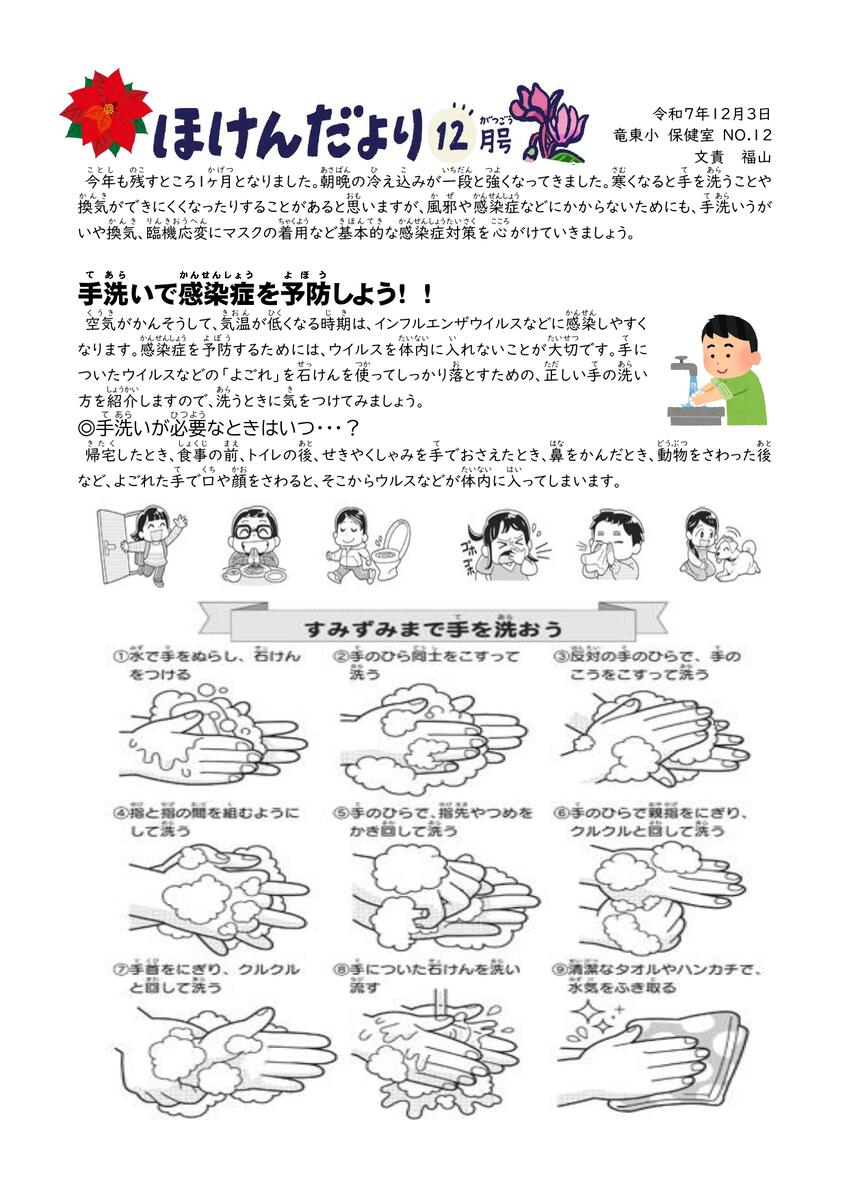

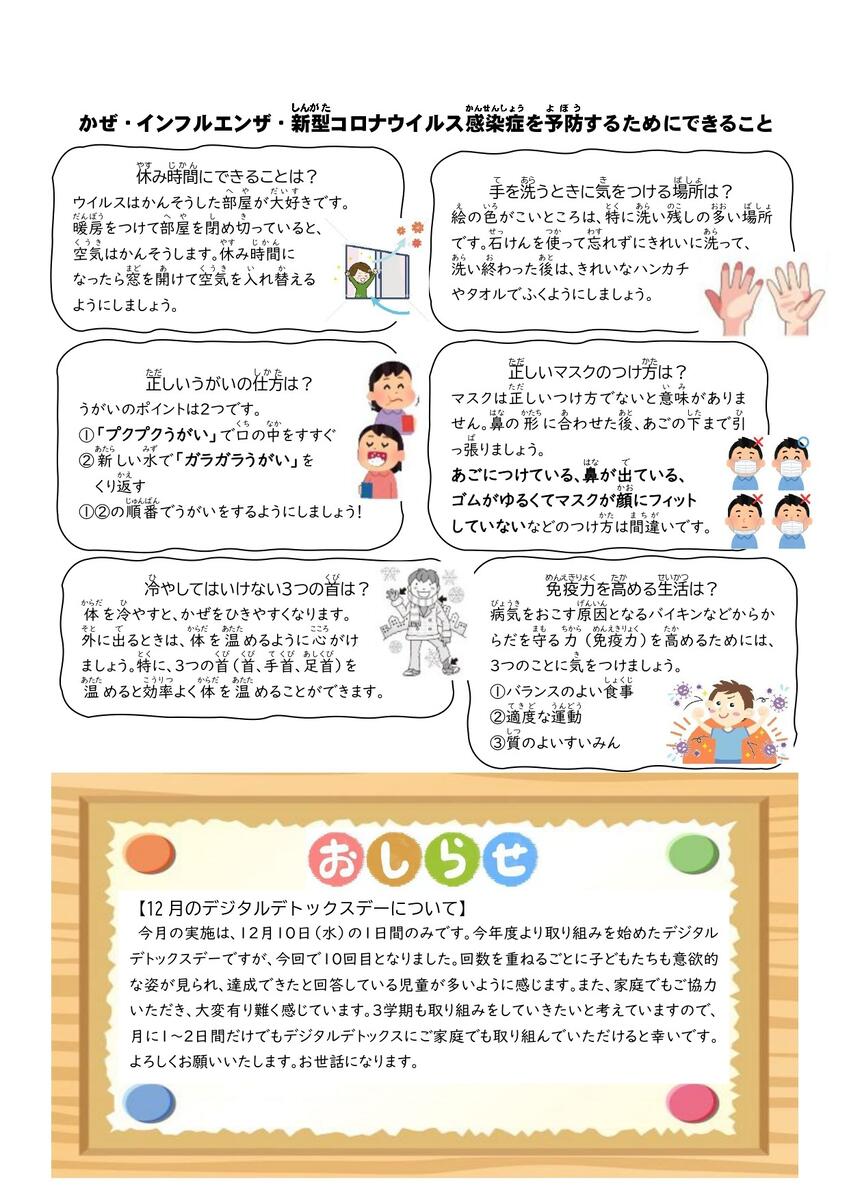

【保健室】ほけんだより12月号を発行しました

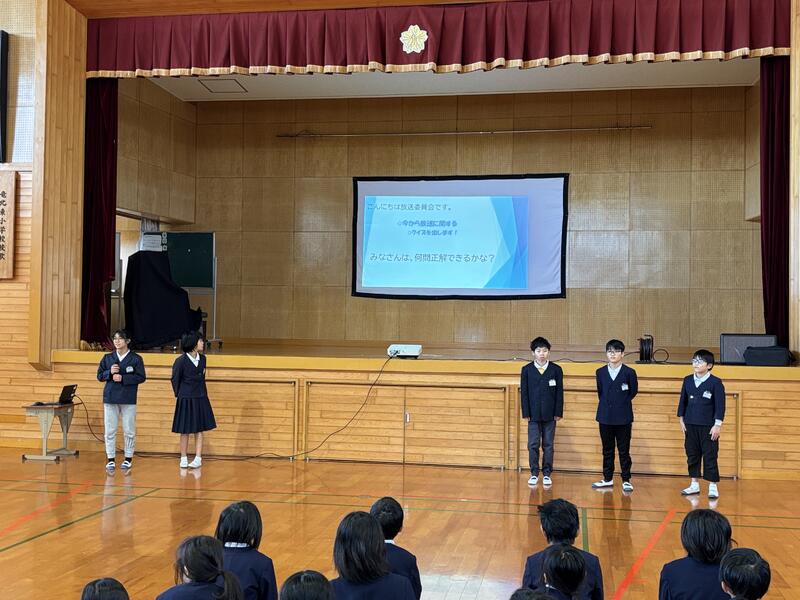

【児童会】放送委員会の発表(児童集会)

本日の児童集会は、放送委員会の発表でした。

放送委員の仕事や放送室にある放送施設、その他いろいろな活動についてクイズ形式で発表を行いました。

発表後の感想では、「放送委員会の仕事がよくわかりました」「自分も放送委員会に入ってみたい」との声が聞かれました。

日々の放送にしっかりと耳を傾けてみると、いろいろな発見がありそうですね。

|

|

|

|

|

|

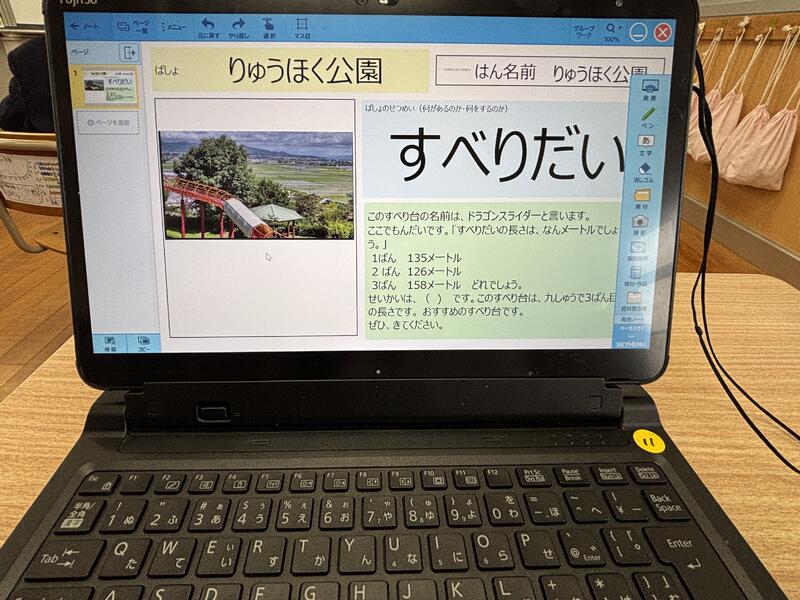

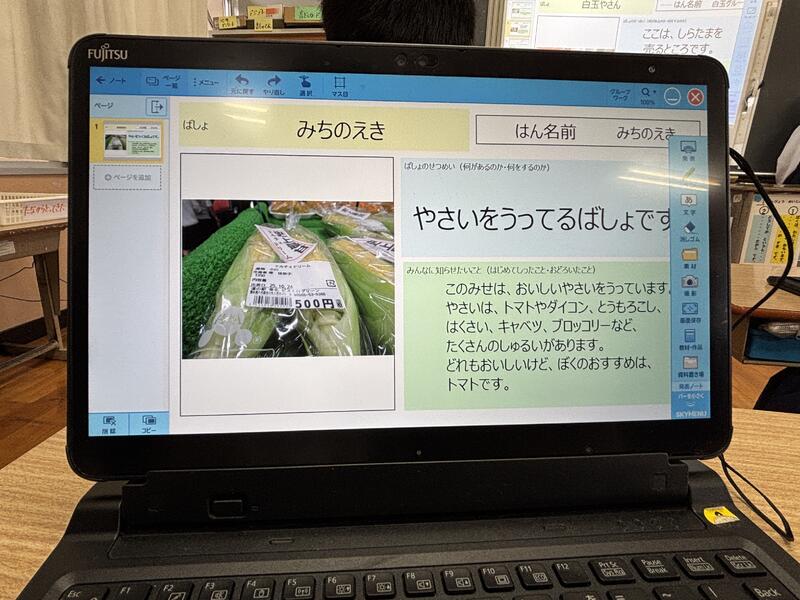

【2年】「町のきらり」を発表しよう(生活科)

5時間目、校内を回っていると、2年生教室から改まった声で発表する声が聞こえてきます。

何をしてるのか覗いてみると、生活科の時間に、各グループで調べ、プレゼンにまとめた「町のきらり」を発表していました。発表を聞いている子どもたちは、発表の内容や発表の仕方(声の大きさ、話す速さ)などについて、アドバイスをしています。そして、それをふまえて担任の藤田先生から、今後の取組について確認が行われています。

近々、竜西小や宮原小とオンラインでの発表会を行うため、その練習をしているのでした。

自分たちが見つけた「とっておきの町のきらり」、その「よさ」がしっかりと伝わるといいですね。応援しています!

|

|

|

|

|

|

|

|

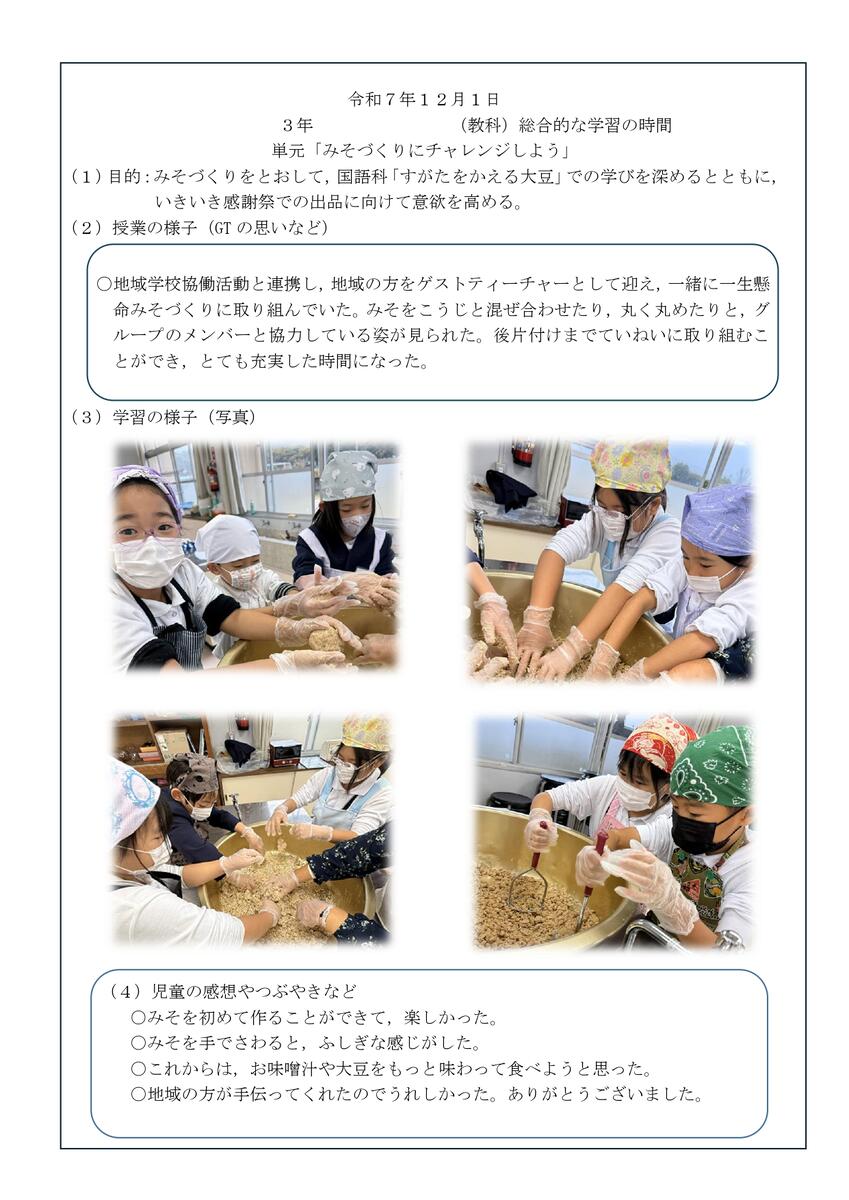

【3年】味噌づくり(形を変える大豆)

12/1(月)、3年生が国語の「すがたをかえる大豆」で学んだことをもとに、「味噌づくり」に挑戦しました。

味噌づくりの先生として、永田さん、竹田さん、太田さん、そして、地域学校協働活動推進員の古閑さんと山村さんの5名をお迎えして作業を進めていきました。

大豆、塩、麹を主原料にできる手作り味噌。できあがりまでしばらく期間がありますが、とても楽しみにしてる子どもたちです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

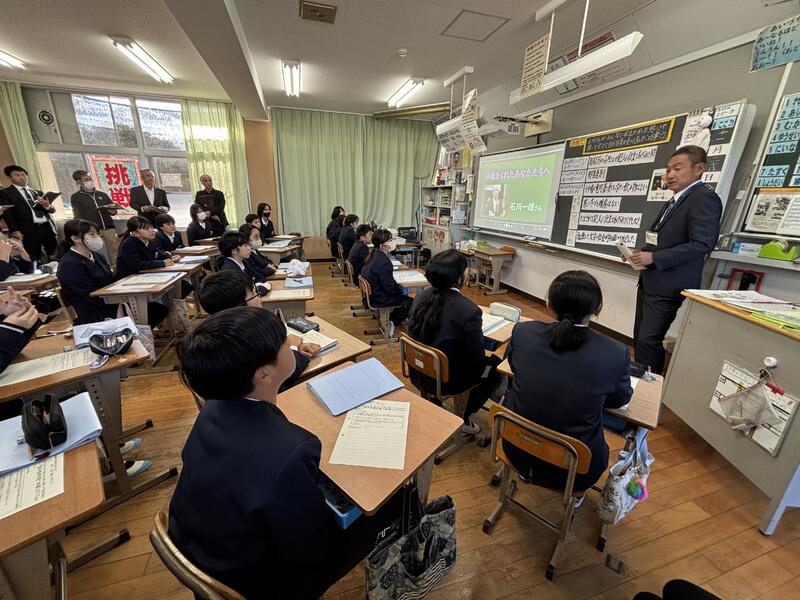

【4年・6年】「F・氷川ブロック人権同和教育授業研究会」

11/28(金)の午後、「F・氷川ブロック人権同和教育授業研究会」を本校で開催しました。

4年生と6年生の授業の様子を、八代管内の先生方に見ていただきました。

どちらの授業も、八代の人権教育教材集「みつめる」を題材として、「自らのふるさとを誇りに思い、人権を尊重し、共にしあわせに生きていくこと」を目的に取り組みました。この「みつめる」の実践にあたっては、3つの原則が示されています。一つ目は、課題を負わされた子どもを中心にすえること。二つ目は、生活課題と結合した学習をめざすこと。そして三つ目は、仲間づくりの課題と結合した学習をめざすことです。

今回の実践にあたり、協力者の先生の指導・助言をいただきながら、授業を作り出していく過程を大切にしながら取り組んできました。本校の人権同和教育の推進あたり、大変貴重な機会となりました。

|

|

|

|

【3年】「バスに乗って、スーパーマーケットに行こう!」(社会科見学)

今日も朝から快晴です。3年生は楽しみにしていた「スーパーマーケット」の見学に行きました。

この見学の目的は、①商業施設で働く人の様子や商品を売るための工夫、普段見ることのできないバックヤードを見学することで、スーパーマーケットの仕組みを知ること ②公共交通機関(路線バス)でのルールやマナー、時間をも守ることや話を聞く時の態度などを身に付けること です。

担任の橋本先生、いつもお世話になっている氷川町地域学校協働活動推進員の皆さん(古閑さん、三枝さん、、山村さん)、そして見守りの応援として3名の保護者の皆さんの協力で無事に見学旅行ができました。

3年生の保護者の皆さんは、お子さんたちがどんな気づきをもったか、夕食時の話題にしてみてはいかがでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【4年】「大根の間引きをしよう」(総合的な学習)

今日からしばらくの間は、最低気温と最高気温があまり変わらない12月中旬並みの寒さになるそうです。

インフルエンザ等や風邪にかからないように、しっかりと体調管理を心がけたいものですね。

さて、今日は寒空の下、4年生が栽培している大根の「間引き」と「追肥」を行いました。

また、ホウレンソウとカブの間引きも併せて行いました。

地域の方や推進員のみなさんを先生役に、今日もしっかりと汗を流した子どもたちです。

立派に育っている作物を見て、なんだかうれしさがこみ上げてきた2時間目でした。

間引きした野菜は子どもたちが持って帰りますので、おいしくいただいてください。

|

|

|

|

|

|

|

|

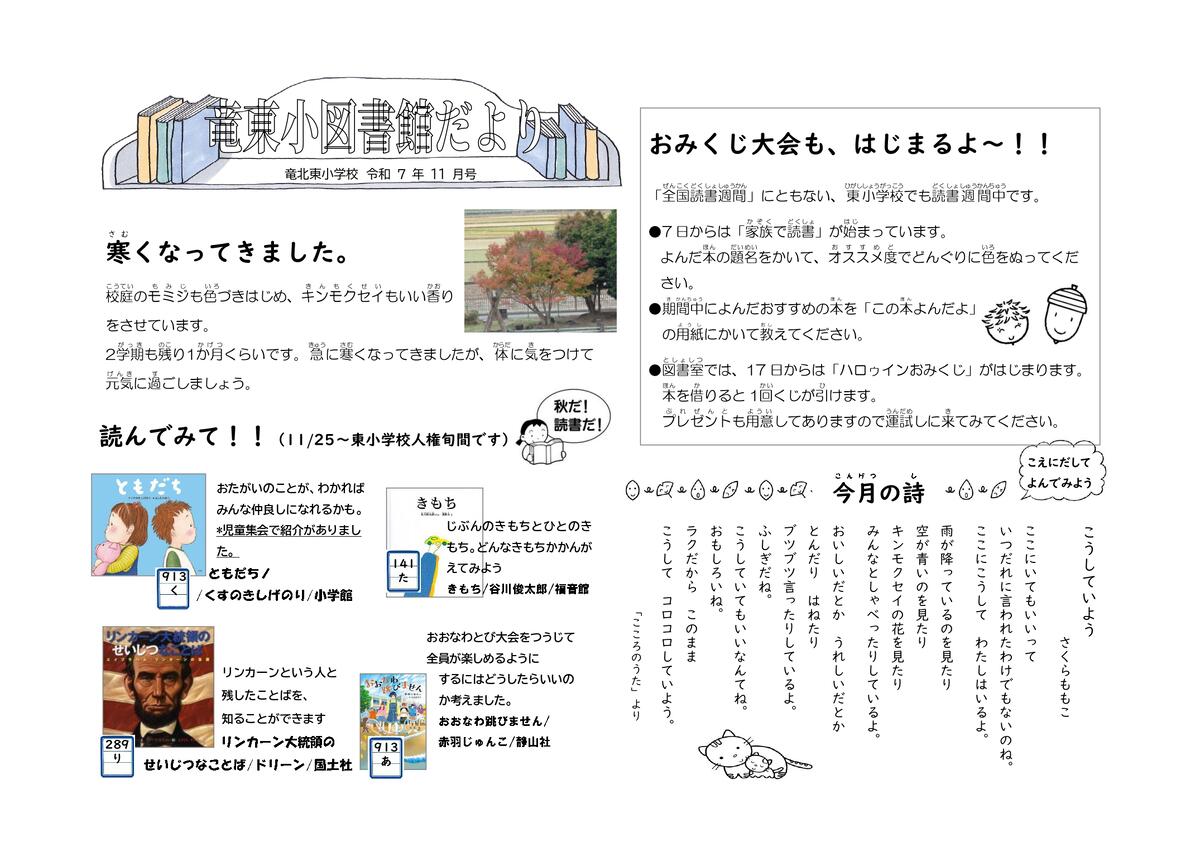

【図書室】「図書館だより(11月号)」を発行しました

【6年】修学旅行第ニ日目

修学旅行も第ニ日目を迎えました。心配された天気も大丈夫のようで、すべての活動が予定通りできそうです。

子どもたちは、体調不良を訴えることもなく、しっかりと朝ごはんを食べました。

今日は楽しいハウステンボスでの活動が中心となります。

昨日以上にわくわくした様子で、元気いっぱいです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【6年】修学旅行第一日目(その2)

ホテルに到着した後は、お風呂を済ませ、1番のお楽しみ!「豪華な夕食」をみんなで美味しくいただきました。

その後は、美しい長崎の夜景の見学も行いました。

それぞれのお家を離れての夕食や夜の活動に、大喜びでした。

この日の最後の活動は、お家の方からのお手紙への返事を書くことです。

お家の方からの心のこもったお手紙に、感激して涙する子ども、あらためて感謝の気持ちを高める子ども、中学生に向けて自立しようと心に誓う子ども、いろいろな姿が見られました。

精一杯、今の気持ちを込めて返事を書きました。

明日も思い出に残るすてきな1日になりますように…。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【6年】修学旅行第一日目(その1)

11/12(水)から、1泊2日で修学旅行に行きました。

主な目的は、長崎での現地学習を通して、戦争の恐ろしさや平和の大切を学ぶこと。集団行動や協力することを通して、友だち同士の絆を深めること。このような学びを深めることを通して、社会生活の基礎的な態度を身に付けることです。

第1日目となる本日は、島原へ船(オーシャンアロー)で渡り、昼食後に、語り部さんによる講話、長崎さるくガイドの方によるフィールドワーク、そして平和集会です。

以下の写真から、友だちと楽しみにながら、しっかりと学びを深める子どもたちの様子が伝わります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

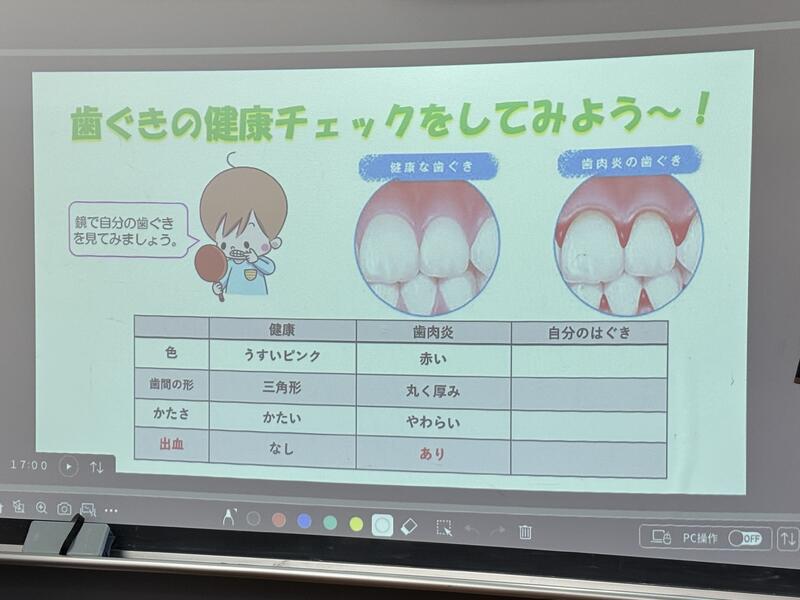

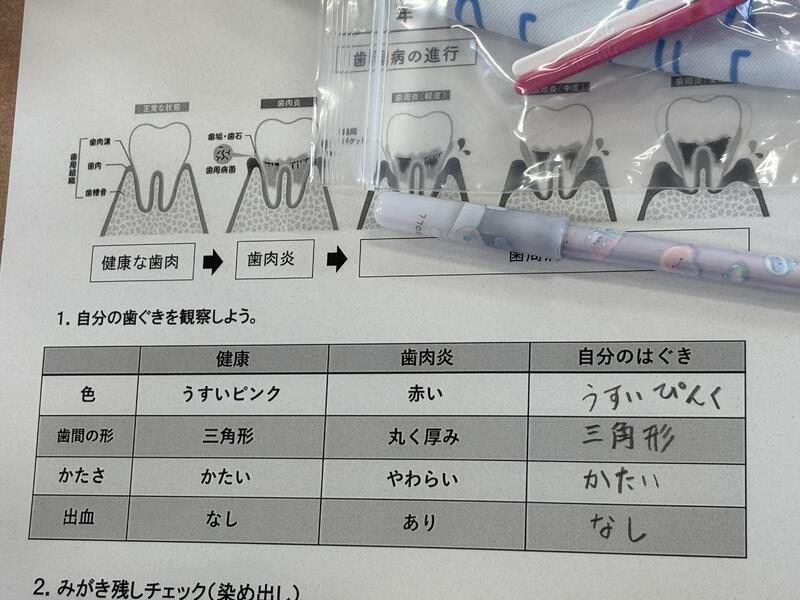

【全学年】「ブラッシング指導」

昨日、そして今日は、全学年で歯科衛生士さんを招いての「ブラッシング指導」を行いました。

学年ごとに、子どもたちの発達段階に応じて内容を設定しました。

下記写真は、6年生のブラッシング指導の様子です。

①歯茎のセルフチェック ②歯磨き残しのチェック ③デンタルフロスの使い方 ④歯ブラシの正しい使い方

これらについて、改めて学習しました。

「体の健康」は、まずは「歯の健康」からとも言われます。

歯を衛生的に保つ習慣をしっかり身に付け、歯や体の健康について自分で守る意識を高めましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

【児童会】「ハートフル委員会の発表」(児童集会)

今朝の児童集会は、ハートフル委員会の発表がありました。

内容は、「ともだち」(くすのきしげのり/作 よしむらめぐ/絵)の読み聞かせです。

この本を簡単に紹介すると、以下のようになります。

お隣に男の子が引っ越してきた。

女の子は、友だちになろうと、ごあいさつ。

でも、いくらあいさつしても、男の子は知らんぷり。やっと気がついたと思ったら変なしぐさをしている。

「ヘンな子!」。

そのときに男の子がしていた妙なしぐさとは……。

耳が聞こえない男の子がしていたのは、「こんにちは」の手話でした。

お互いのことがわかって理解し合えると嬉しいですね。“わかり合いたい”ということの大切さを伝える本でした。

|

|

|

|

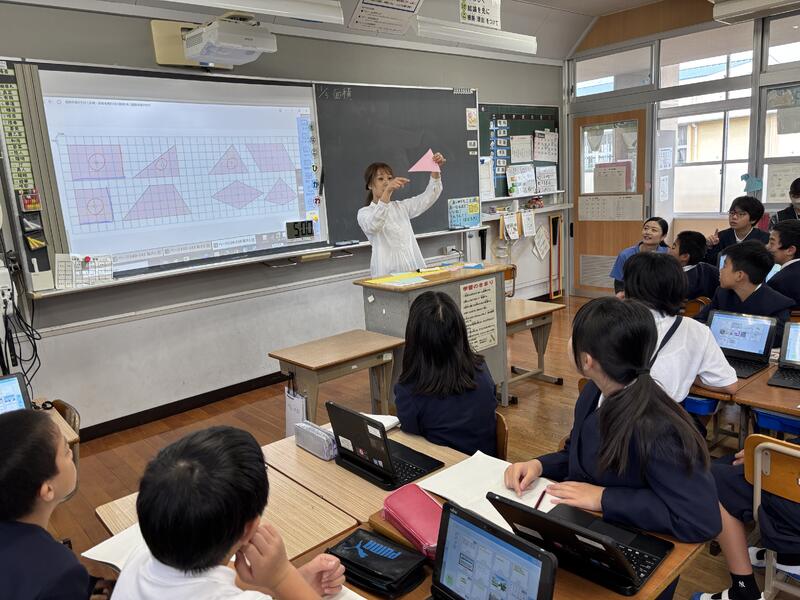

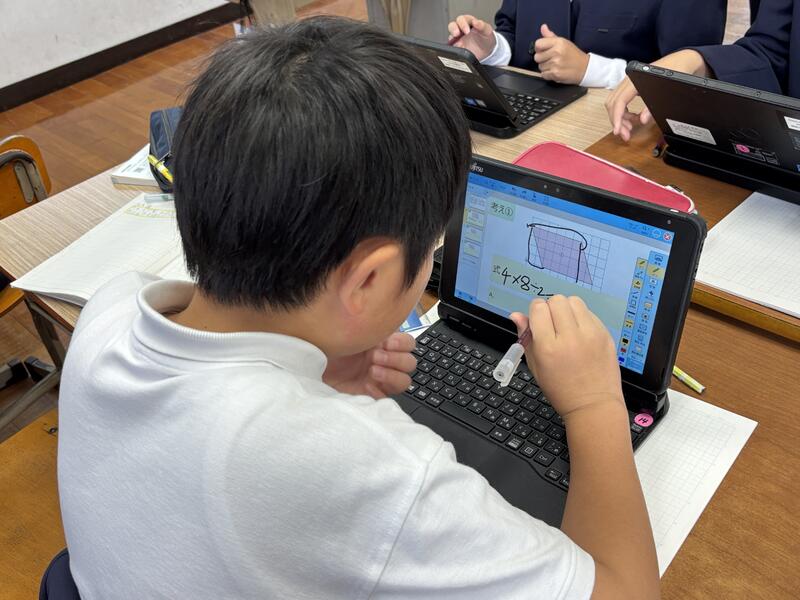

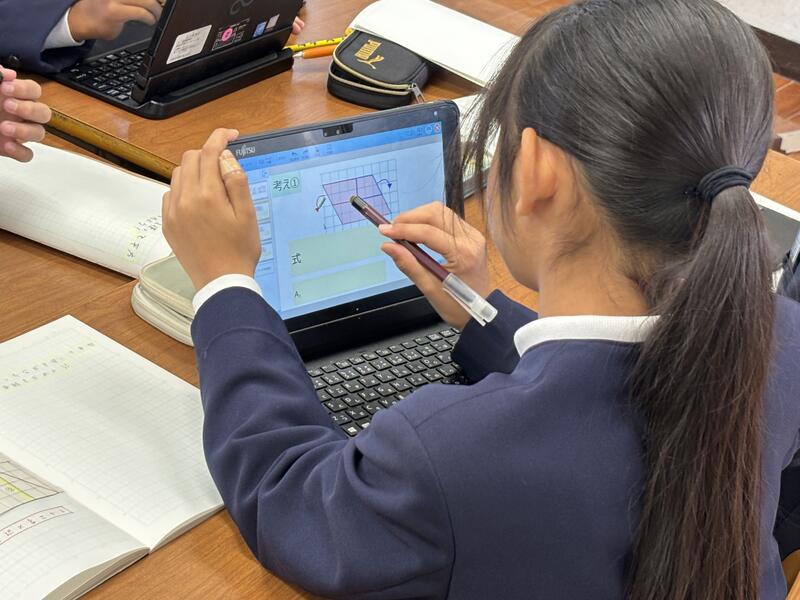

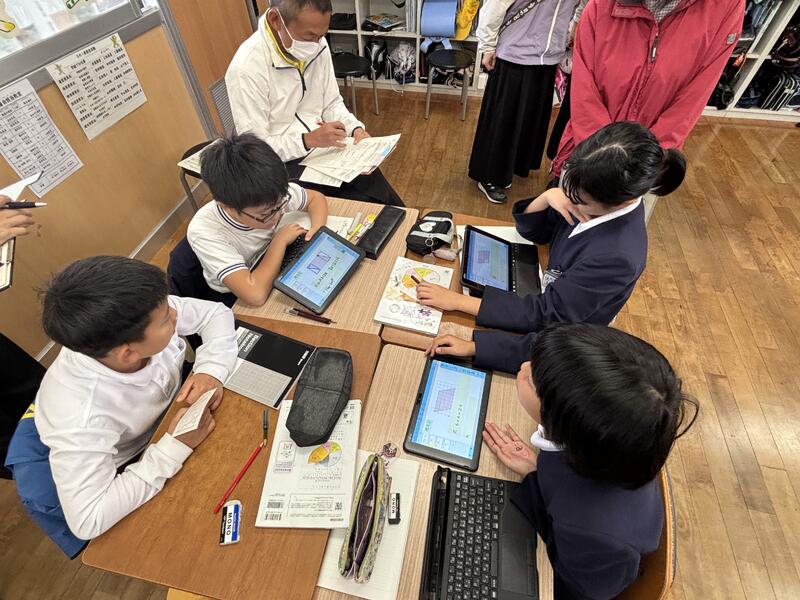

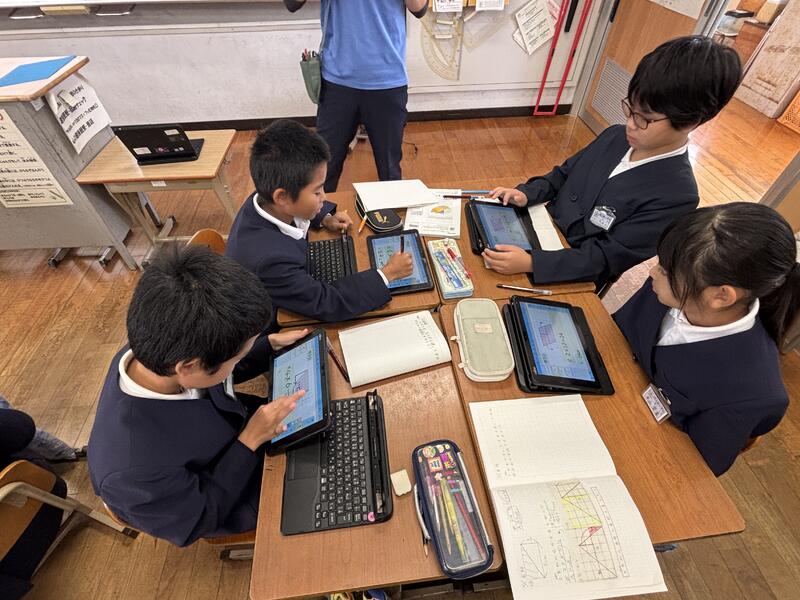

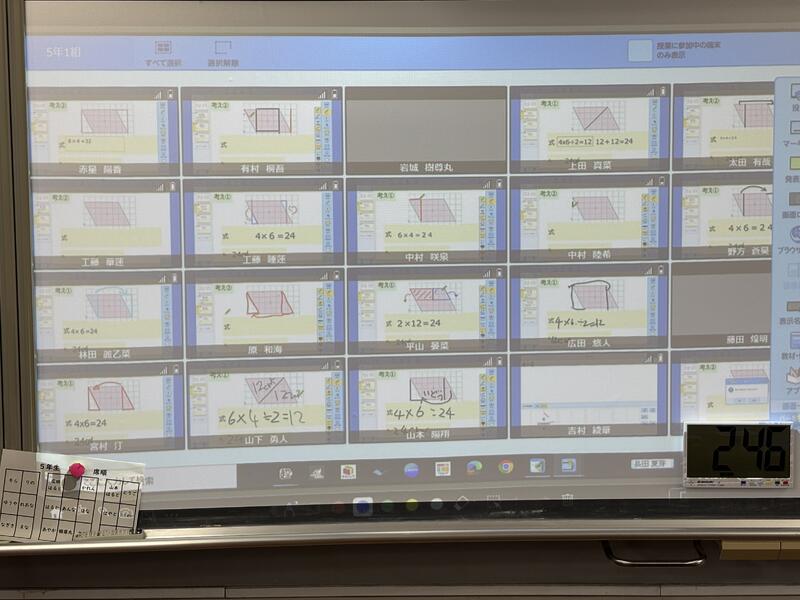

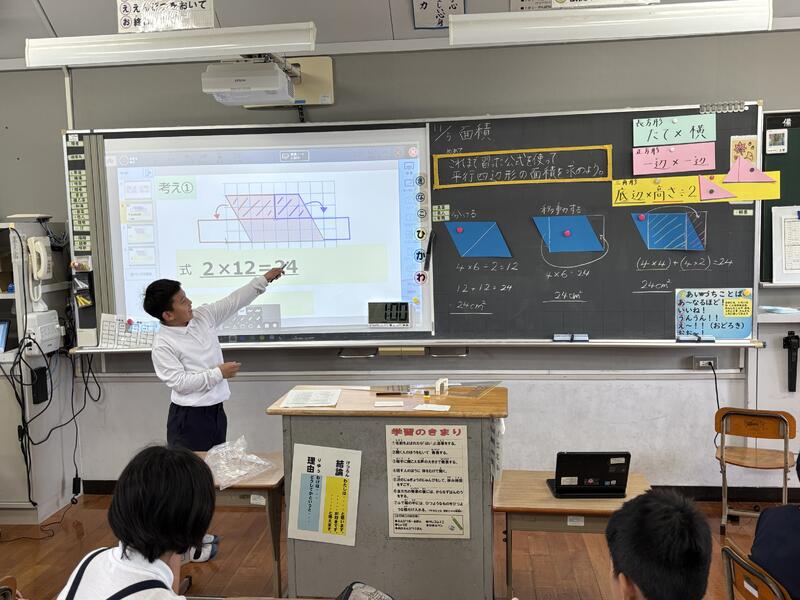

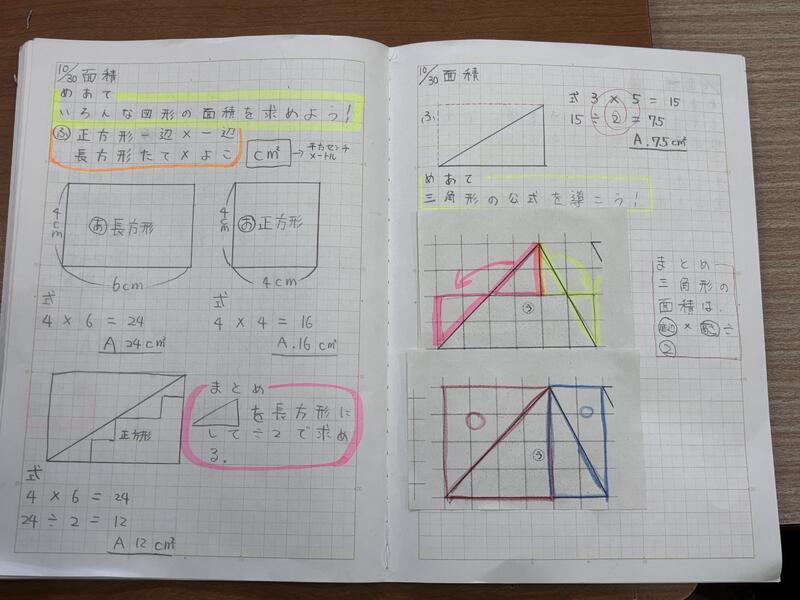

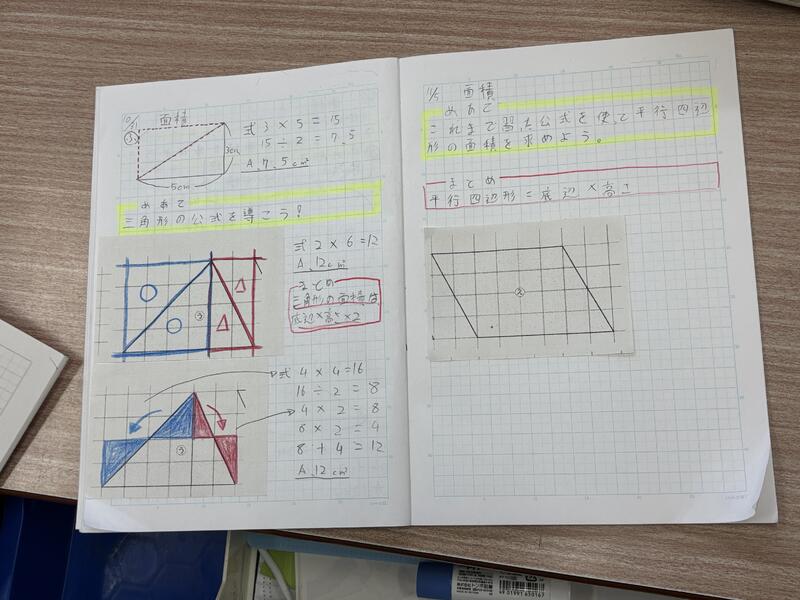

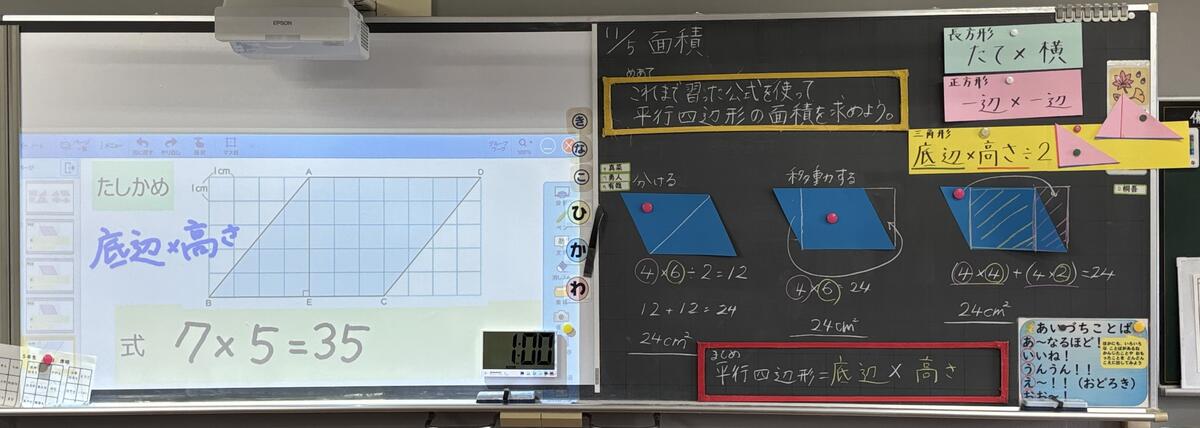

【5年】「平行四辺形の面積」(算数科)の研究授業を行いました

本日の2校時、5年生の算数の研究授業を行いました。

内容は、平行四辺形の面積をいろいろな考え方で求めるというものです。

既習事項を活かしながら、いろいろなアイデアで面積を求めようとする姿がありました。

また、グループで自分の考えを説明したり、友だちの考えについて一緒に考えを深めたりする場面も見られました。

ICTを効果的に活用しながら、対話的で深い学びを具現化した授業でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

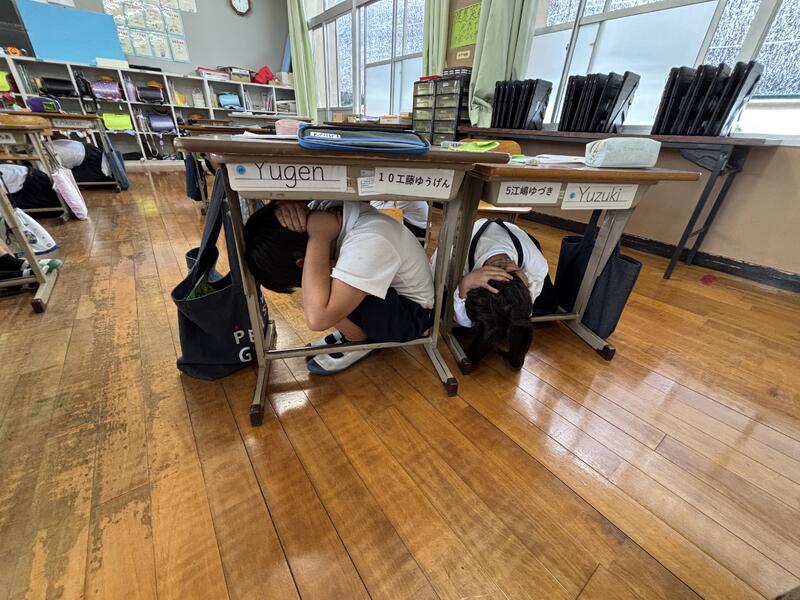

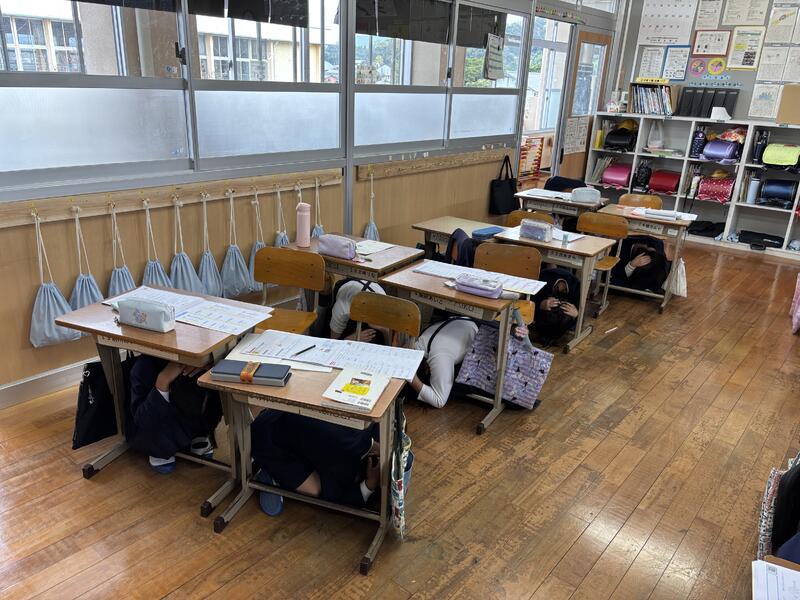

【全校】「シェイクアウト訓練 ~地震時の安全確保行動~」

本日は、内閣府による緊急地震速報訓練が全国的に行われました。

本校でも、「シェイクアウト訓練」として、緊急地震速報を見聞きした際に、それぞれの場面に応じた身の安全を確保するための行動を身に付けるとともに、日頃から地震や津波への備えの重要性を再認識するために実施いたしました。

訓練による確認事項は以下の4点です。

①緊急地震速報を受け取れた(確実に聞いた)

②あわてずに身の安全を確保できた(「低く 頭を守る 動かない」)

③安全な場所に避難することができた

④訓練前に決めた必要な行動がとれた

天災はいつ起こるかわかりません。家族の命を守ることについて、ご家庭でも話題にしていただけると幸いです。

下記の写真は、3年生の訓練の様子です。

児童一人ひとりが、しっかりと事前の約束を守り、適切に行動できていました。

|

|

|

|

|

|

【5年生】「稲刈り」(総合的な学習の時間)

今日は、先日雨天の延期した町内3校合同の「稲刈り」を行いました。

「田植え」の時にお世話になった氷川ツーリズムの陳野さんや中村さんをはじめ、氷川町の推進員のみなさん、多くの協力者の皆さんに手伝っていただきながら行いました。

「のこぎり鎌」を使った稲の刈り取りや「足踏み脱穀機」を使った「脱穀(だっこく)」などの体験、コンバインでの稲刈りと脱穀の様子の観察など、収穫体験に加え農業の歴史や機械化の推移を学ぶ機会にもなりました。

地域のたくさんの関係者の皆さんのおかげで、このような豊かな経験ができることに改めて感謝申し上げます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

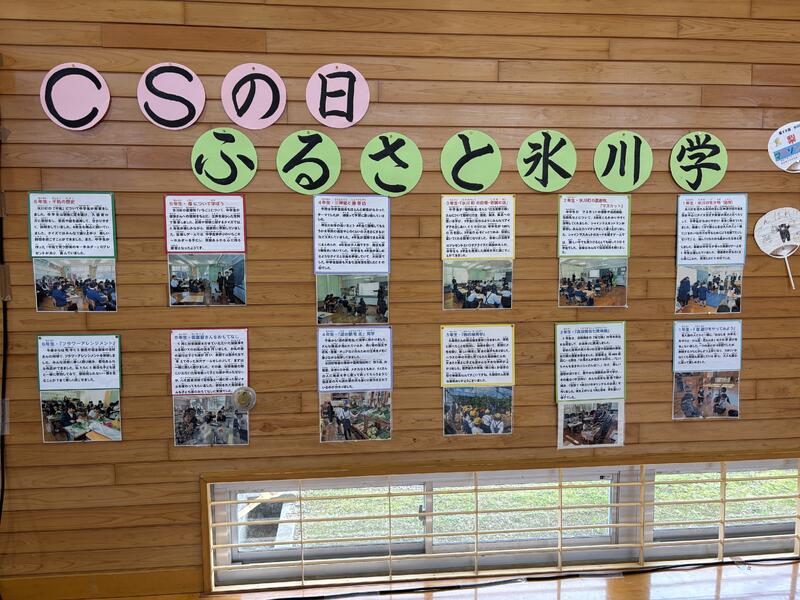

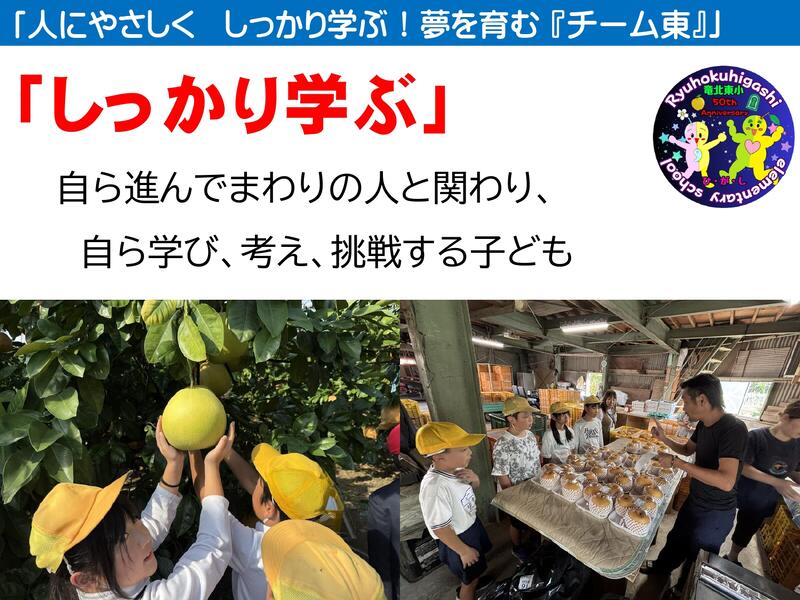

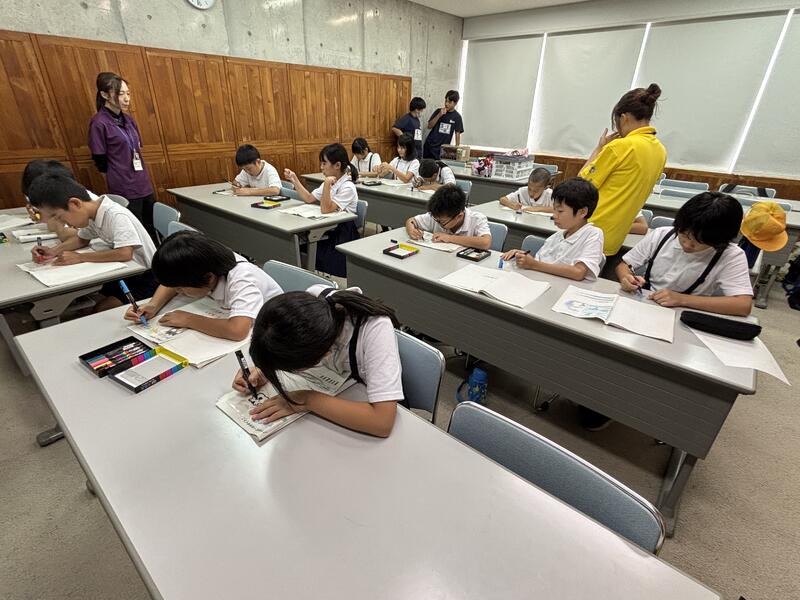

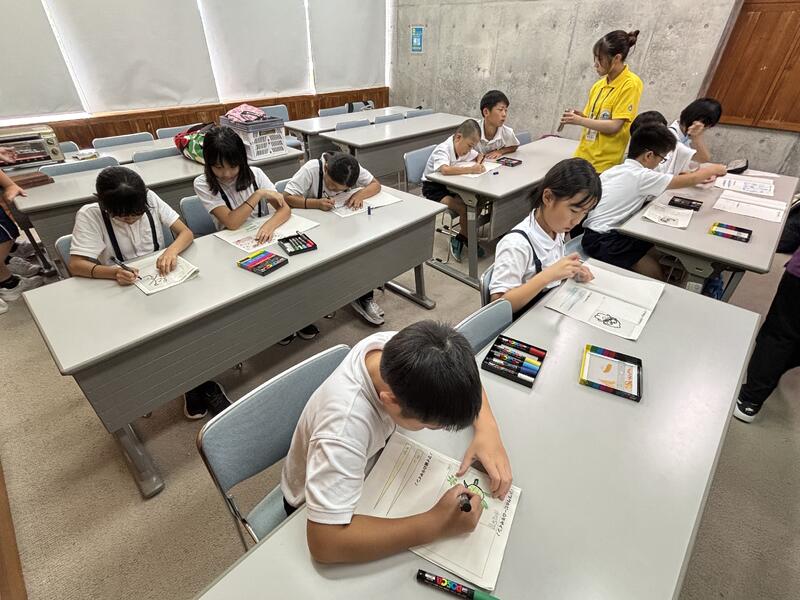

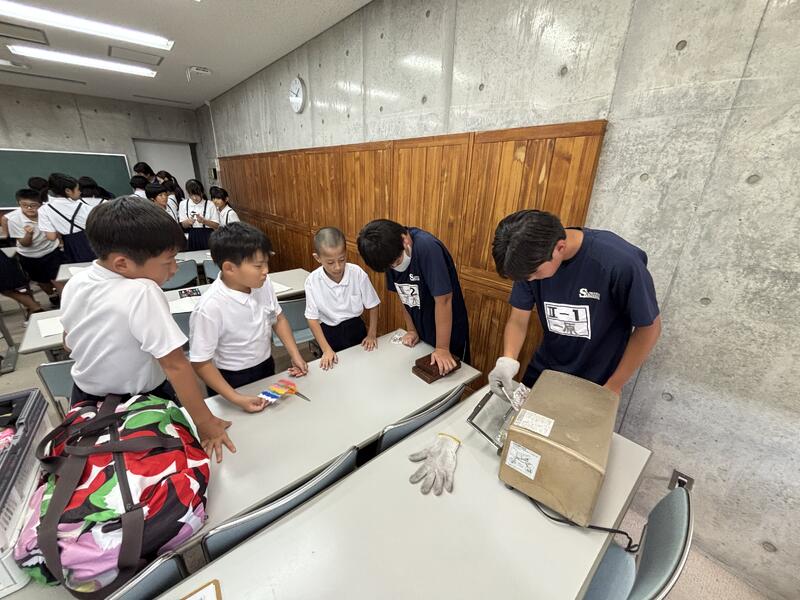

【CSの日】「ふるさと氷川学」で体験したこと

本日の午後は、「ふるさと氷川学」を活用した体験活動や起業体験活動の一環とした学びの時間を計画しました。

1年:「昔遊び」(けん玉、竹とんぼ、お手玉、あやとり他)

2年:「高田焼体験」(小皿づくり)

3年:「晩白柚畑見学」(久保田さんに学ぶ)

4年:「竜北道の駅見学」(ポップや商品陳列の工夫)

5年:「梨農家のみなさんへのお礼の会」(梨ゼリー試食会)

6年:「フラワーアレンジメント」(吉村さんに学ぶ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

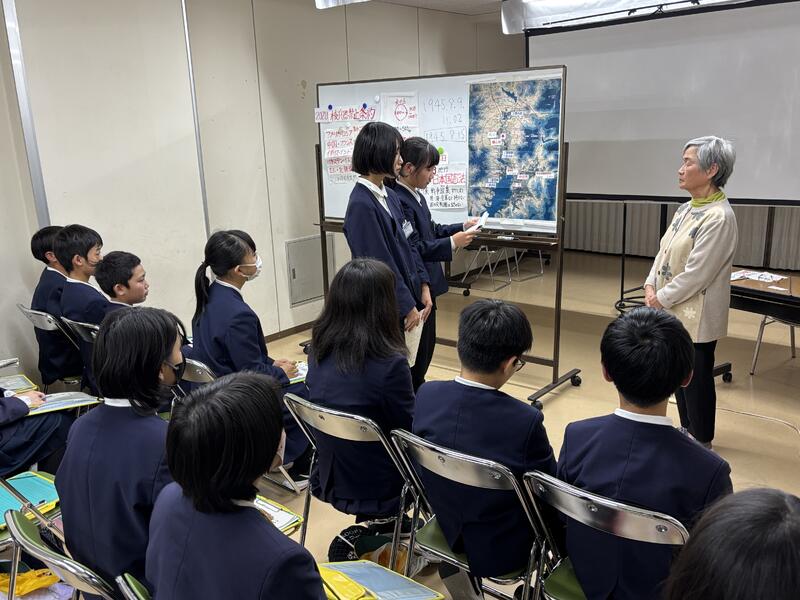

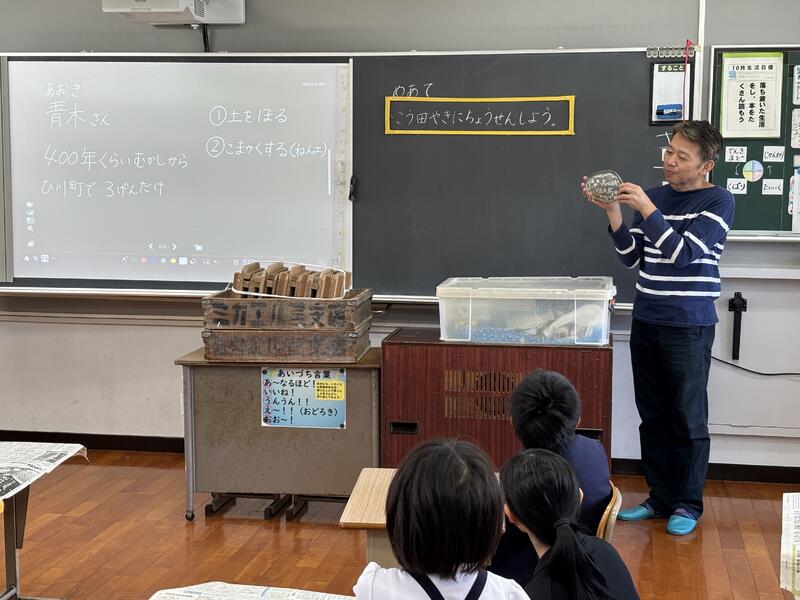

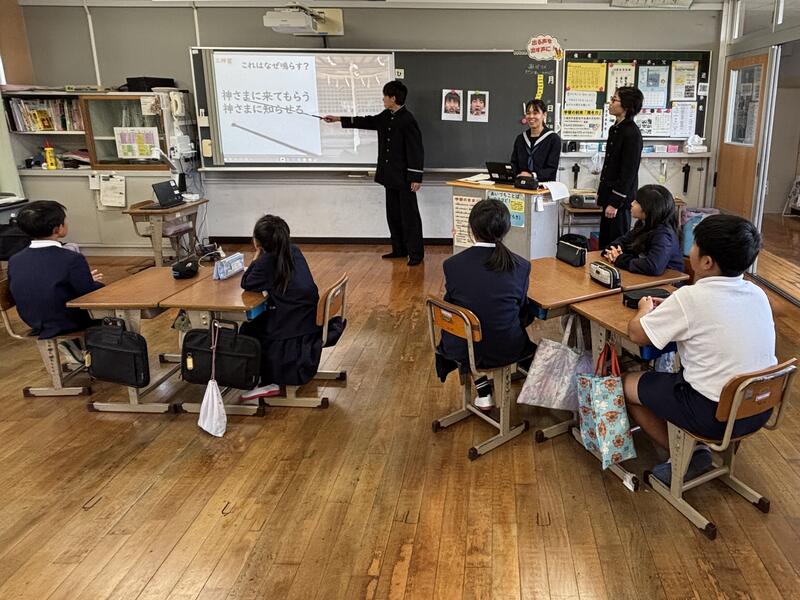

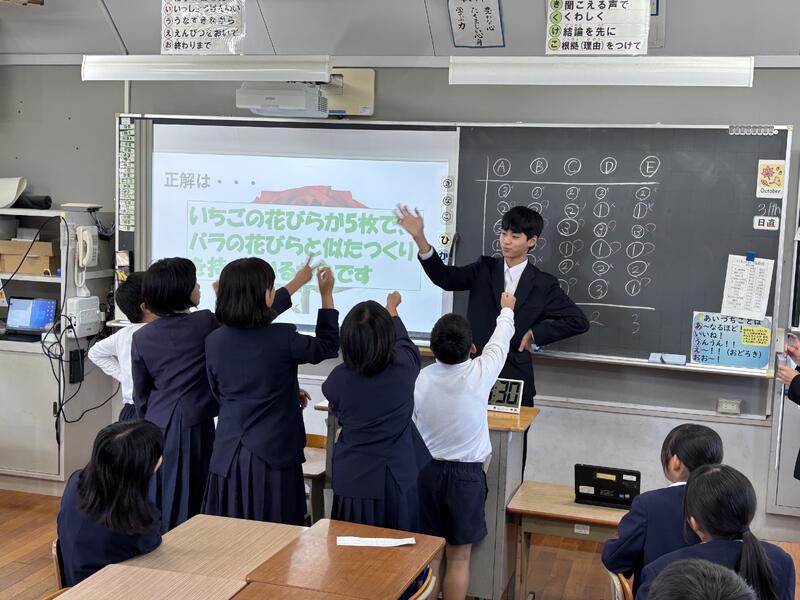

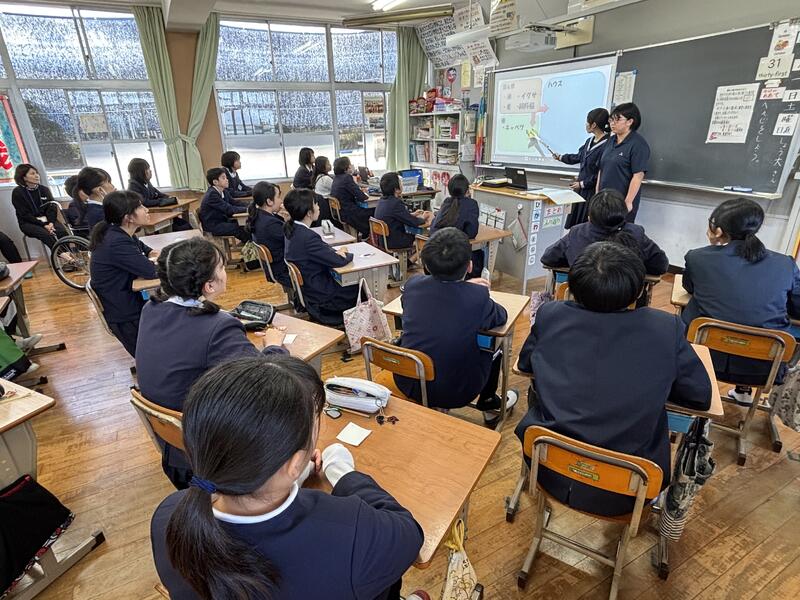

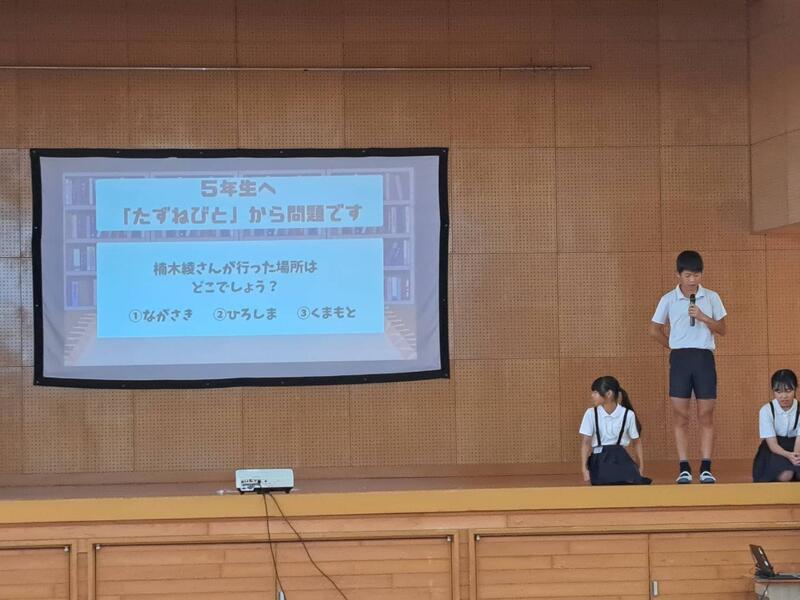

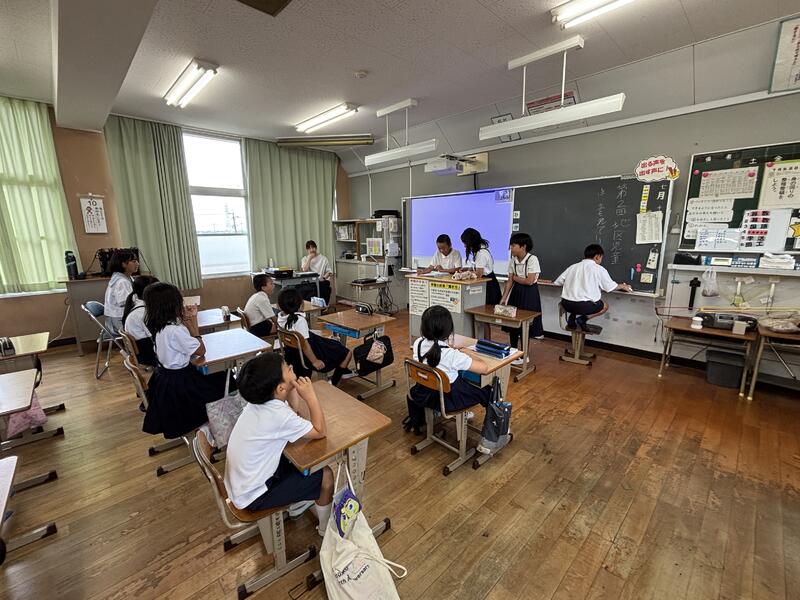

【CSの日】「オータム交竜会」で学んだこと

氷川町では、11月の第1土曜日をCSの日(コミュニティ・スクールの日)と名付け、竜北中学校と氷川中学校の2つの中学校区で、それぞれの小学校を舞台に、「ふるさと氷川町」にちなんだ取組が行われています。

竜北中学校区では、毎年「オータム交竜会」と題して、中学校2年生が、それぞれの母校の小学生に授業を行っています。今年の「オータム交竜会」は、『ふるさとへの愛を深めよう』をテーマに、氷川町の生き物や自然、農産物、人や文化、そして歴史などについて学びます。

今日は、中学生の皆さんが、6月からCS委員の皆さんのサポートのもと、それぞれのテーマについて、しっかりと学びを深め、小学生に伝えるために授業行いました。

1年:「氷川の魚・虫と火打石」(生き物/自然)

2年:「苺とシャインマスカット」(農産物)

3年:「銘品と公園紹介」(観光・町おこし)

4年:「宮原三神宮」(文化財・人)

5年:苺(農産物)

6年:氷川町の誕生~干拓~」(歴史)

『ふるさと氷川への愛が深まる』すてきな一日になりました。

<児童代表 橋本さんのあいさつから>

CS委員の皆さん、いつも私たち竜北東小学校児童の学校生活を見守っていただきありがとうございます。今日も、「オータム交竜会」を計画いていただきありがとうございます。

私は、今日の交竜会で、竜北中の先輩方が「氷川町の干拓」について授業してくださるのが、とっても楽しみです。しっかり学習しようと思います。そして午後は、地域の方の指導で「フラワーアレンジメント」の体験をさせていただきます。はじめてのことなので、とってもうれしいです。

CS委員の皆さん、竜北中の先輩方、今日はどうぞよろしくお願いします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【6年生】心を合わせて頑張った「球技大会」

10/30(木)、八代小体連主催によるブロック別球技大会に6年生が参加しました。

本校のブロックは、宮原小と竜西小の3校で構成され、宮原体育館にて行われました。

本事業の目的は、①スポーツマンシップの高揚 ②3校の児童の交流と親睦です。

子どもたちは、これまでの練習の成果を精一杯出してくれましたし、勝敗に関わらず相手チームに対する尊重の気持ちを忘れずに最後まで気持ちよくプレイしていました。

今回の体験や気持ちを、小学校生活の集大成や中学校生活のスタートに向けて活かしてほしいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【1・2年生】「たくさんあるかな?(いもほり)」(生活科)

10/28(月)、1・2年生が低学年の畑で、「おいもほり」を行いました。

晴天に恵まれ、コンテナ5箱の大収穫でした。

今年の「おいも」は、昨年と比べ、形が立派で、サイズも大きく、数も多かったです。

掘れば掘るほど出てくる「おいも」に大喜びの子どもたちでした。

畑作りから収穫まで、たくさんのお世話をしていただいた名人の益田先生、地域学校協働活動推進員の皆さん、伊藤先生、ありがとうございました。

これからどんな料理に変身していくか、また楽しみです。

|

|

|

|

|

|

【3年生】「かぶの種まき」をしました(総合的な学習の時間)

10/21(火)、3年生は、野菜名人の益田先生、地域学校協働活動推進員の皆さん(古閑さん、三枝さん、山村さん)の指導・協力のもと、4年生と一緒に「かぶの種まき」を行いました。

準備が整った畑を前に、子どもたちは真剣にお話に耳を傾けています。

本日の「種」が、いきいき感謝祭でどのような姿となって登場するのか、とても楽しみです。

|

|

|

|

|

|

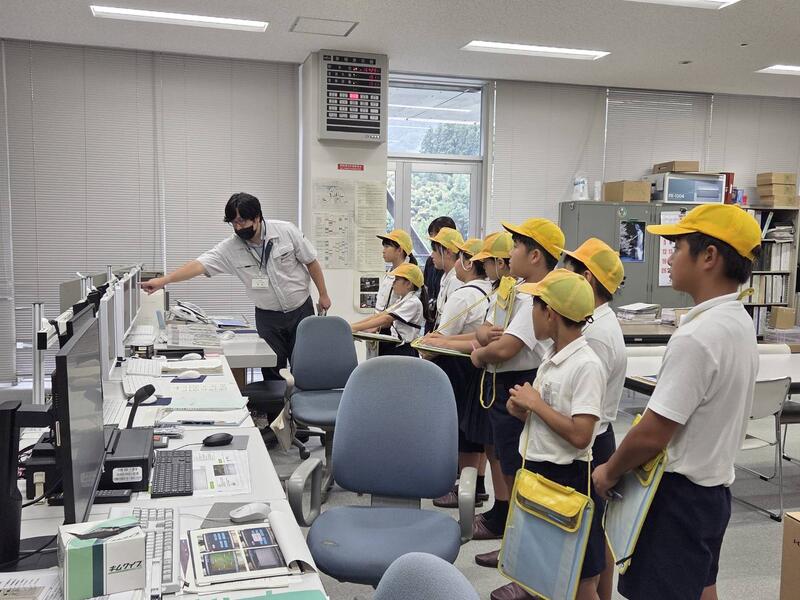

【6年生】「いちご作り」について学ぼう(総合的な学習の時間)

朝から小雨模様の中、6年生が「いちご作り」について学ぶために、地域学校協働活動推進員の古閑さんと一緒に、河野さんのハウスに伺いました。

「いちごの品種について」、「一年間の栽培のスケジュールについて」、「いちご農家としての思い」など、いろいろなことをお話していただきました。

6年生は、歴史・文化、自然・特産物などの「氷川町の宝」について、地域学校協働活動を通して学びを深めています。

3学期の「いきいき感謝祭」で、学びの成果を立派に発表できることを期待しています。

|

|

|

|

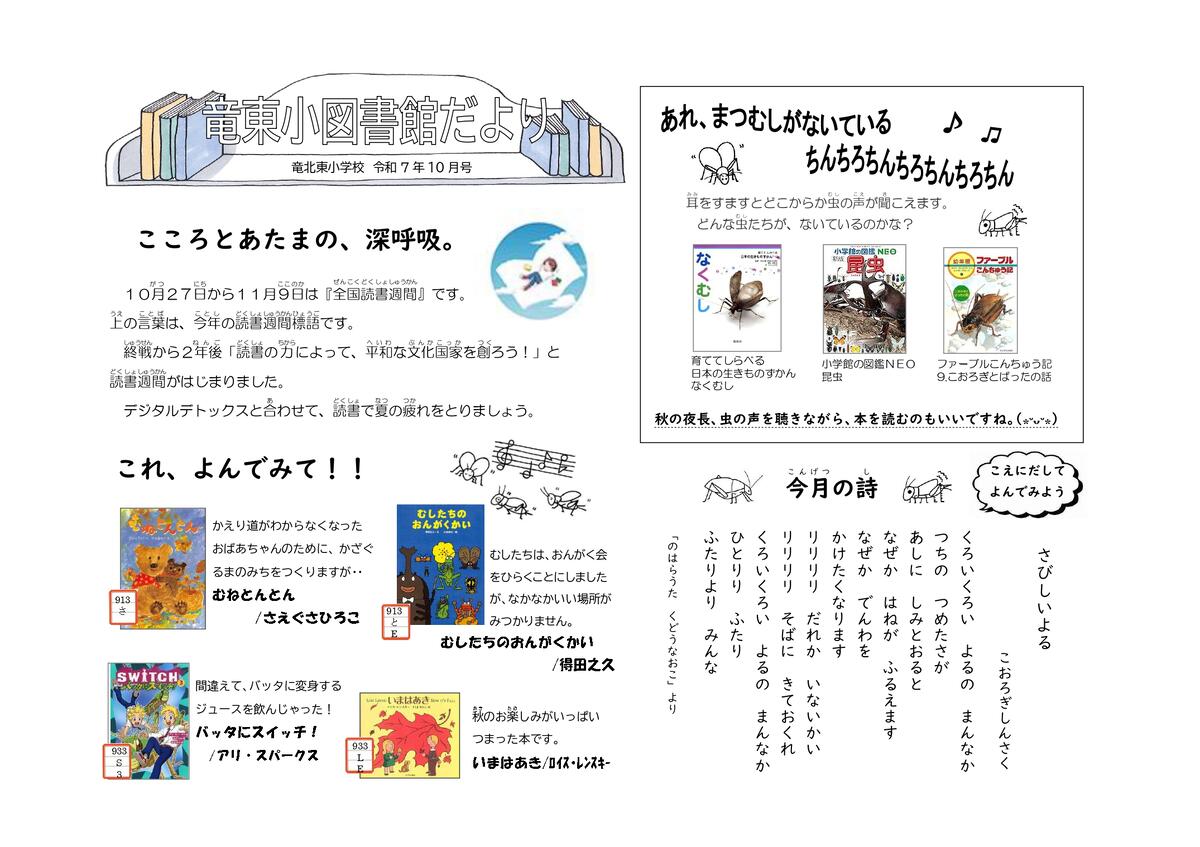

【図書室】図書館だより10月号を発行しました

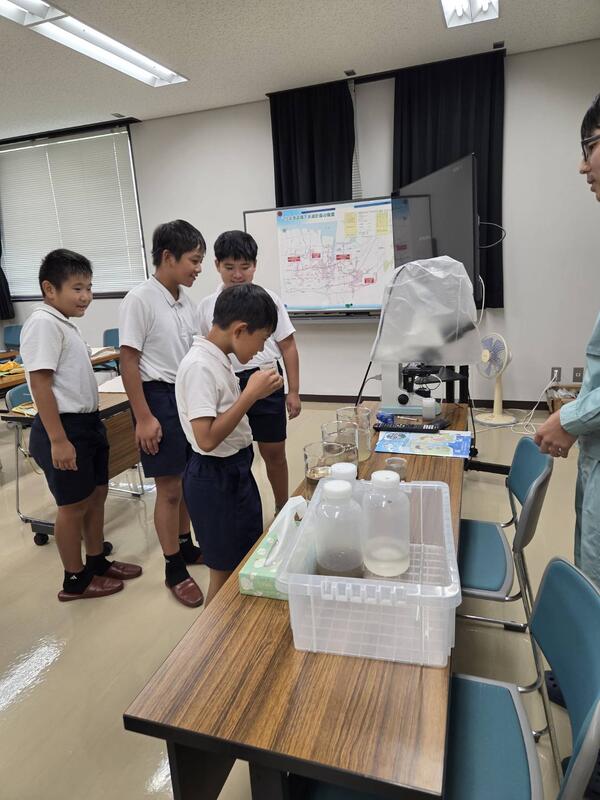

【4年生】「私たちの水はどこから?」(社会科見学旅行)

今日は、4年生の社会科見学旅行がありました。

社会科の「水はどこから」の学習を進めるにあたり、水の大切さを知り、郷土にある「氷川ダム」や「椎屋浄水場」、「北部浄化センター」のしくみを実際に見学しました。

施設の方の説明をしっかりと聞き、積極的に質問するなど、とても充実した見学旅行となりました。

<氷川ダム>

|

|

|

|

|

|

<椎屋浄水場>

|

|

|

|

<北部浄化センター>

|

|

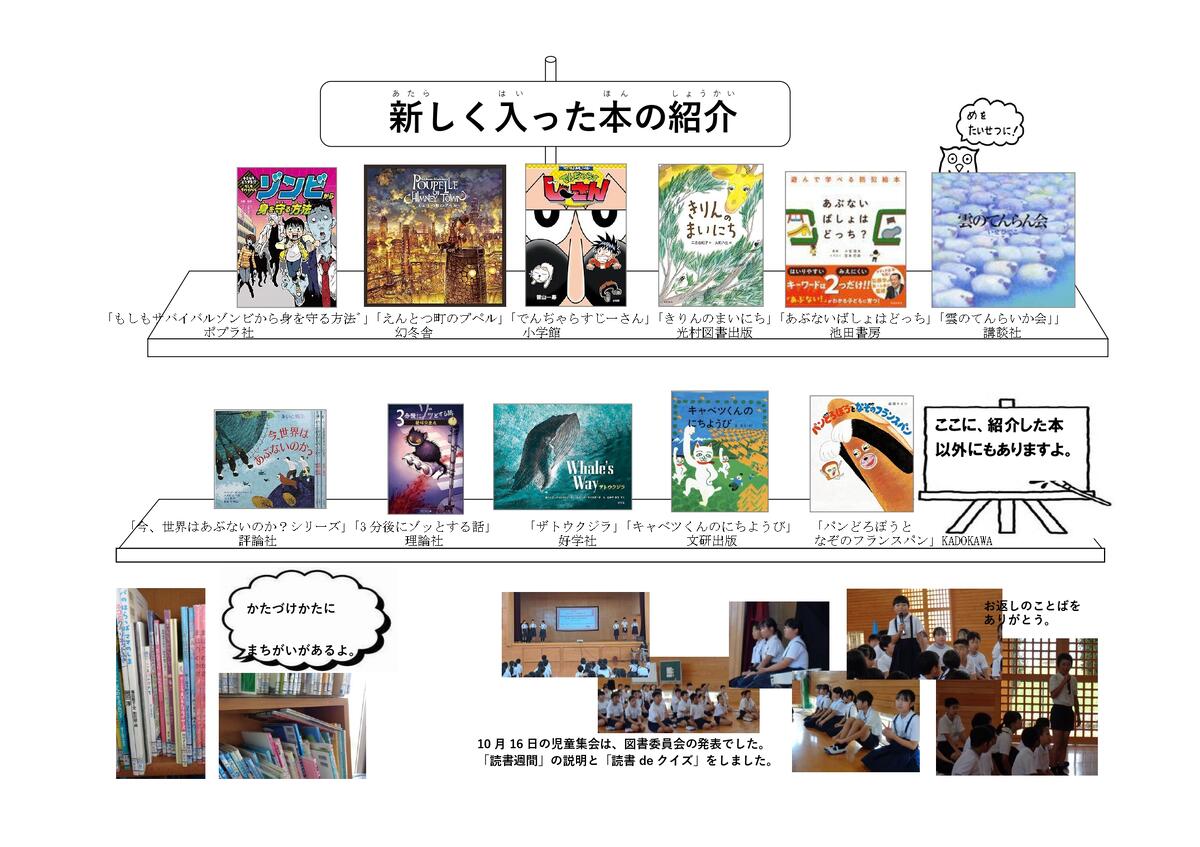

【児童会】「図書委員会の発表(児童集会)」

10/16(木)、児童集会で図書委員会の発表がありました。

読書週間の取組の紹介や教科書の読み物教材からのクイズ(アニマシオン)がありました。

図書委員会のみんなの発表の様子もクイズに回答する子どもたちも、発表を聞く姿勢もとてもよかったと聞きました。

「読書の秋」です。すべての子どもたちにすてきな本との出会いがありますように…。

|

|

|

|

|

|

|

|

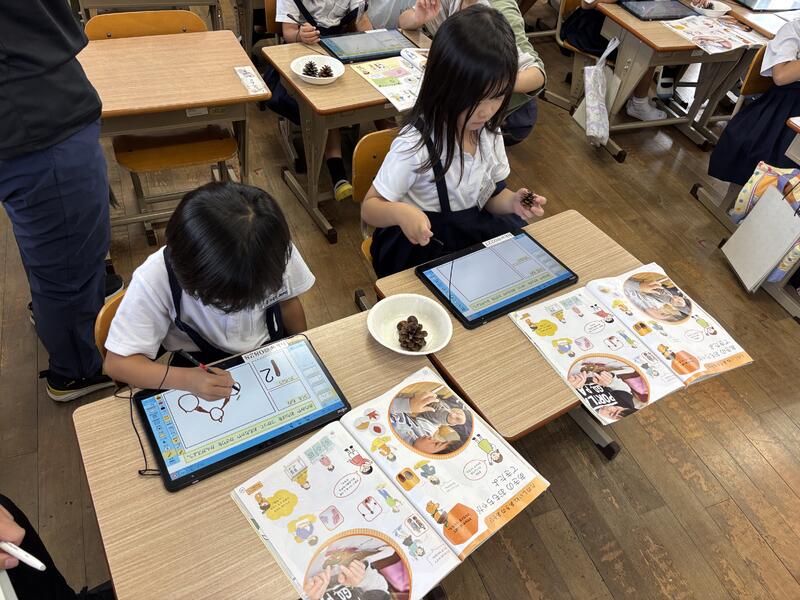

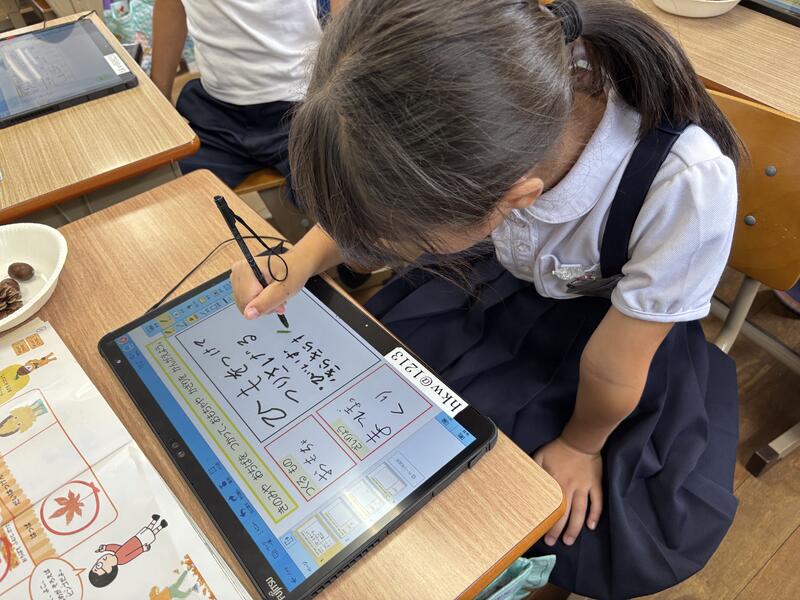

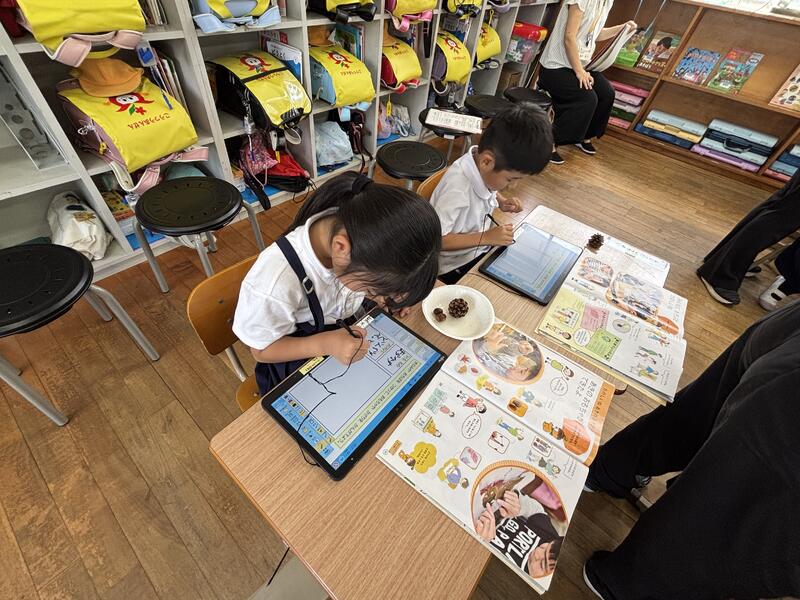

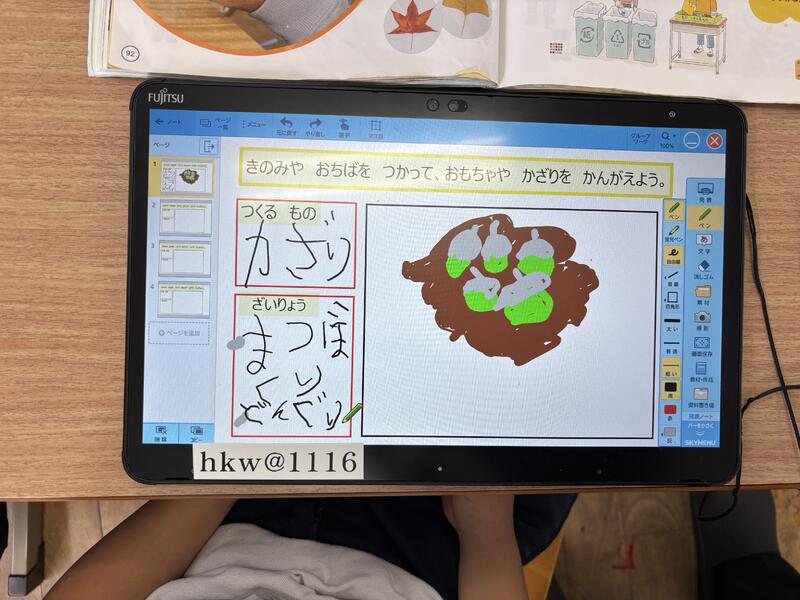

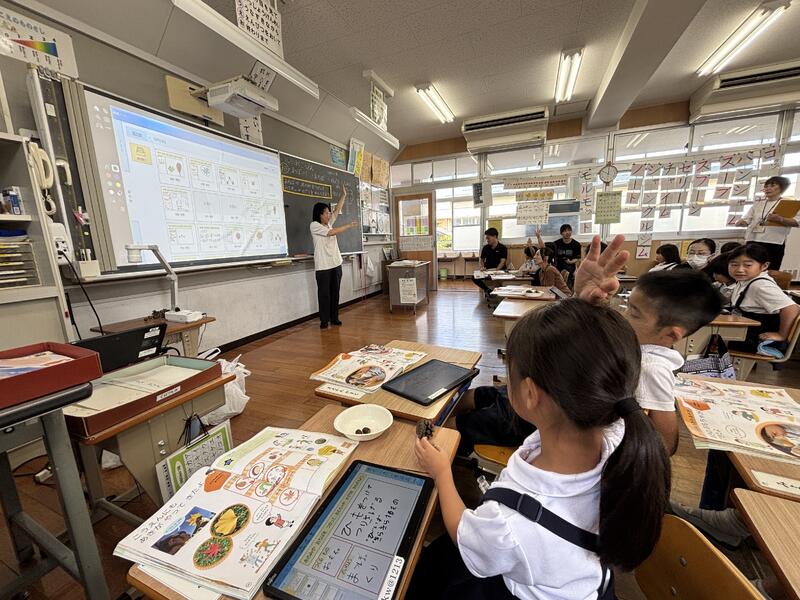

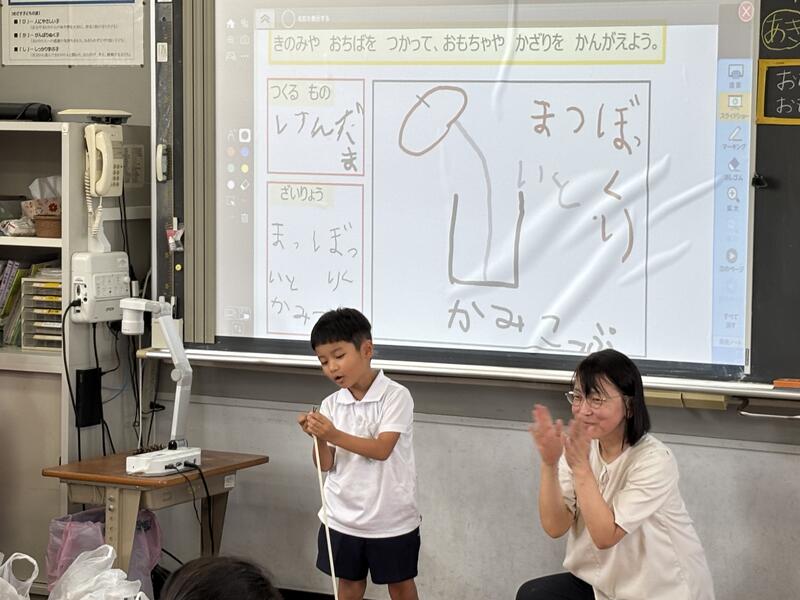

【1年生】「たのしいね、あきの あそび」(生活科)

今日は、1年生で生活科の研究授業を行いました。

竜北公園で見つけた「秋を感じるもの」(落ち葉や木の実)を使って、どんな「おもちゃ」や「飾り」ができそうか考えました。

子どもたちは、これまでの体験をもとに、どんぐりやまつぼっくり、いろいろな落ち葉などを実際に手に取りながら、いろいろなアイデアを出していました。

それぞれがタブレットにまとめ、互いに交流し、「早く作りたい!」という意欲を高めていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【R8新入生】「就学時健康診断」(入学をお待ちしています)

本日は、令和8年度新入生のための「就学時健康診断」を行いました。

この健康診断は、安心して入学を迎えるために、子どもさんの体や心の成長を確かめる大切な機会です。

健康診断では、来年6年生として出迎える5年生が、新入生のエスコートを親切にしてくれ、とても素敵な出会いの場となりました。また、保護者の皆さんは、家庭教育支援員の古閑さんによる「親の学び」講座を通して保護者同士のつながりを深めておられました。その他、保健師の木村さんによる子どもたちの生活習慣や食生活に関する「保健指導」も受けていただきました。

本校職員一同、新入生のみんなが安心して笑顔で学校生活を始められるよう、しっかりと準備を進めてまいります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【CS】「中学生との顔合わせ」(「オータム交竜会」に向けて)

10/9(木)、本校出身の竜北中学校の2年生とCS委員の皆さんが来校されました。

今日は、11/1(土)の「CSの日」に行われる「オータム交竜会」に向けた中学生と小学生の顔合わせの会です。

当日の学習が円滑に進むよう、お互いを知る機会として設定されています。

中学生は、それぞれ担当する学年に入り、授業の手伝いをしたり交流したりしながら親睦を深めました。

小学生の子どもたちは、そんな中学生の姿を見ながら、「オータム交竜会」への期待に胸を膨らましていました。

|

|

|

|

|

|

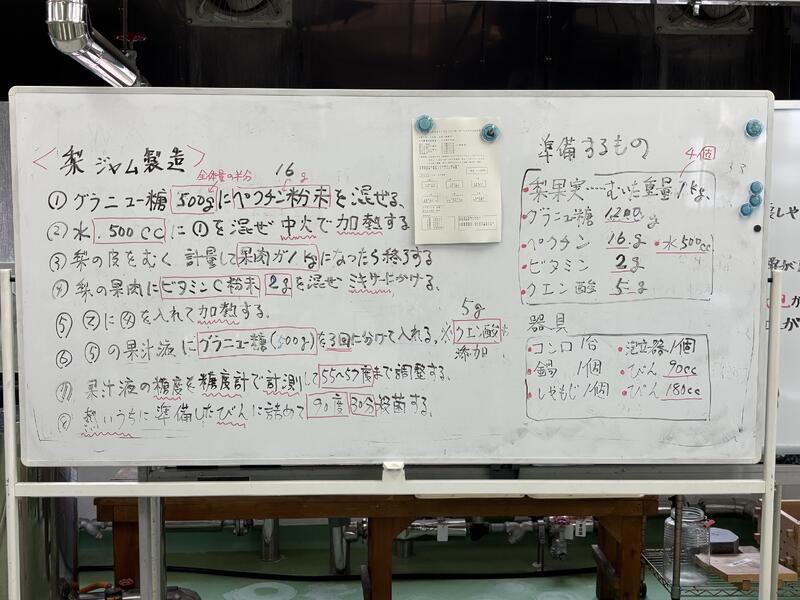

【5年生】八代農業高校の皆さんから学んだこと(総合的な学習の時間)

10月3日(金)、5年生は先日の梨農家さんからいただいた梨をもって、八代農業高校へ行きました。

食品専攻の2年生の生徒の皆さんや先生方の教えていただきながら、「梨ジャム作り」に取り組みました。

とても、和やかな雰囲気の中、自己紹介やあいさつ後、4班に分かれて、「梨ジャム作り」に取り掛かりました。

ジャム作りの行程を確認しながら、慣れない作業ばかりで大変でしたが、食品を扱う上での約束事やマナーを学びながら、楽しく実習に取り組ませていただきました。

瓶につめられたジャムは、殺菌後、後日の受け渡しになります。

これから、このジャムをどのように活用していくか、また大きな楽しみとなります。

丁寧にご指導してくださった八代農業高校の皆さん、大変ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

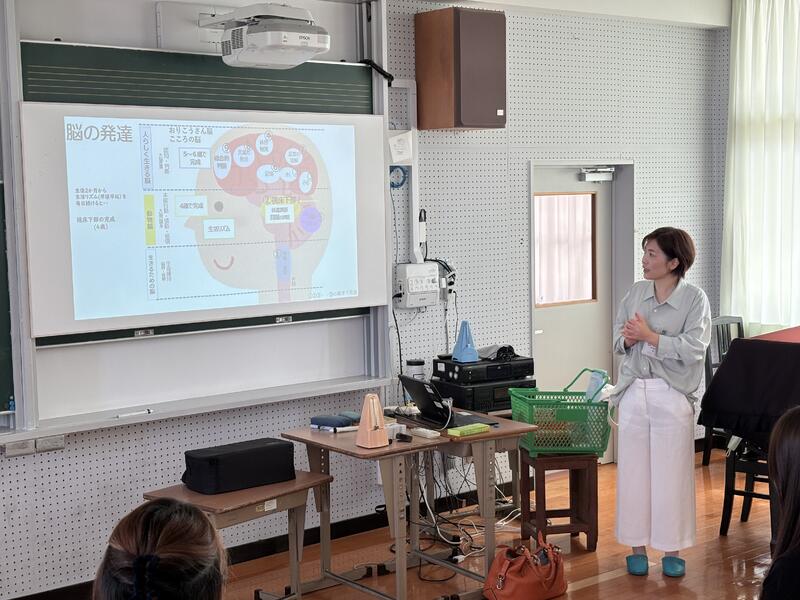

【保健室】学校保健委員会(第1回)を開催しました

|

|

【4年生】野菜作りスタート!感謝の心で‼

今年度のいきいき感謝祭に向けて少しずつ動き出しています。4年生は「いのち・環境課」です。一学期は、酪農家の森

本さんの話を聞いたり、販売する野菜を決めたりしました。2学期になり、いよいよ野菜作りのスタートです。

益田先生や伊藤先生、推進員の古閑先生・山村先生・三枝先生に協力していただき、畑に肥料をまきました。今週は、ほうれん草の畑のみです。来週は大根畑です。

畑の面積を求めて、肥料の量を計算するところから始まりました。益田先生には、野菜を収穫するまでの工程について詳しく教えていただきました。自分たちの作業以外に、見えないところでたくさん動いてくださっています。

|

|

|

|

|

|

子どもたちには、「感謝の心」をどのように表現したらよいか尋ねてみました。

①「ありがとう」の言葉で伝える ②礼(おじぎ)をきちんとする ③何か物をあげる ④笑顔で接する ⑤楽しそうに活動する など子どもたちから出てきたことです。

野菜作りだけでなく、社会科見学・CS の日などこれからたくさんの方にお世話になります。ぜひ、感謝の心を行動で表してほしいと思います。

【保健室】ほけんだより10月号を発行しました

【1年生】竜北公園で秋を見つけよう(生活科)

今日の1年生は、朝から竜北公園にお出かけしました。

1時間目の学活「みんなのこうえん」では、公園でのマナーや安全について学びました。

2~4時間目の生活科の時間に、思い思いに秋を感じるものを探しました。

そして、5時間目に、それぞれに発見したことをまとめました。

|

|

|

|

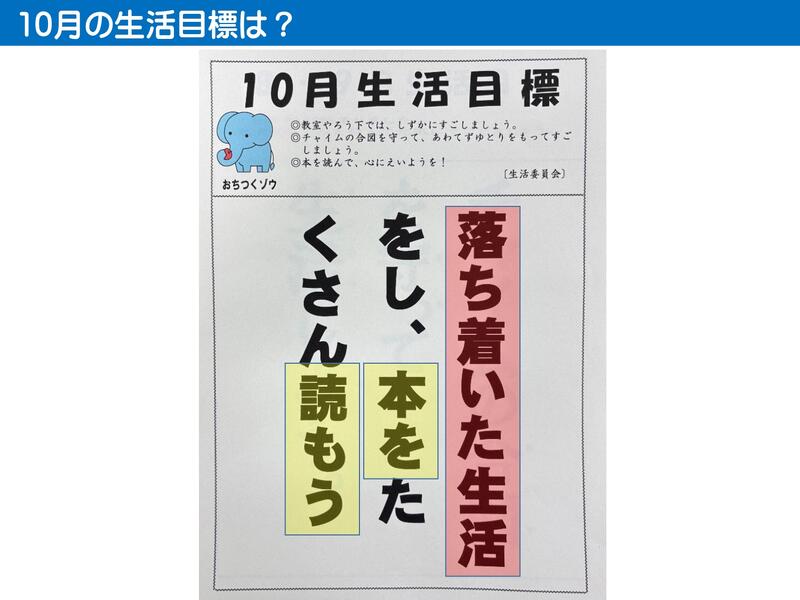

【全校集会】10月校長講話(生活目標を意識して過ごそう)

今朝は、全校集会で校長講話がありました。

今月の生活目標「落ち着いた生活をし、本をたくさん読もう」について、みんなで確認し、今月どんなことを意識して行動することが大切か考えました。

そして、「読書の秋」にちなみ、校長先生の読み聞かせがありました。

ユーモア絵本「おだんごとん」のじわじわくる笑いに子どもたちも自然と表情が和らいでいました。

図書室には、たくさんの種類の本があります。本とのすてきな出会いがあるといいですね。

|

|

|

|

|

|

|

|

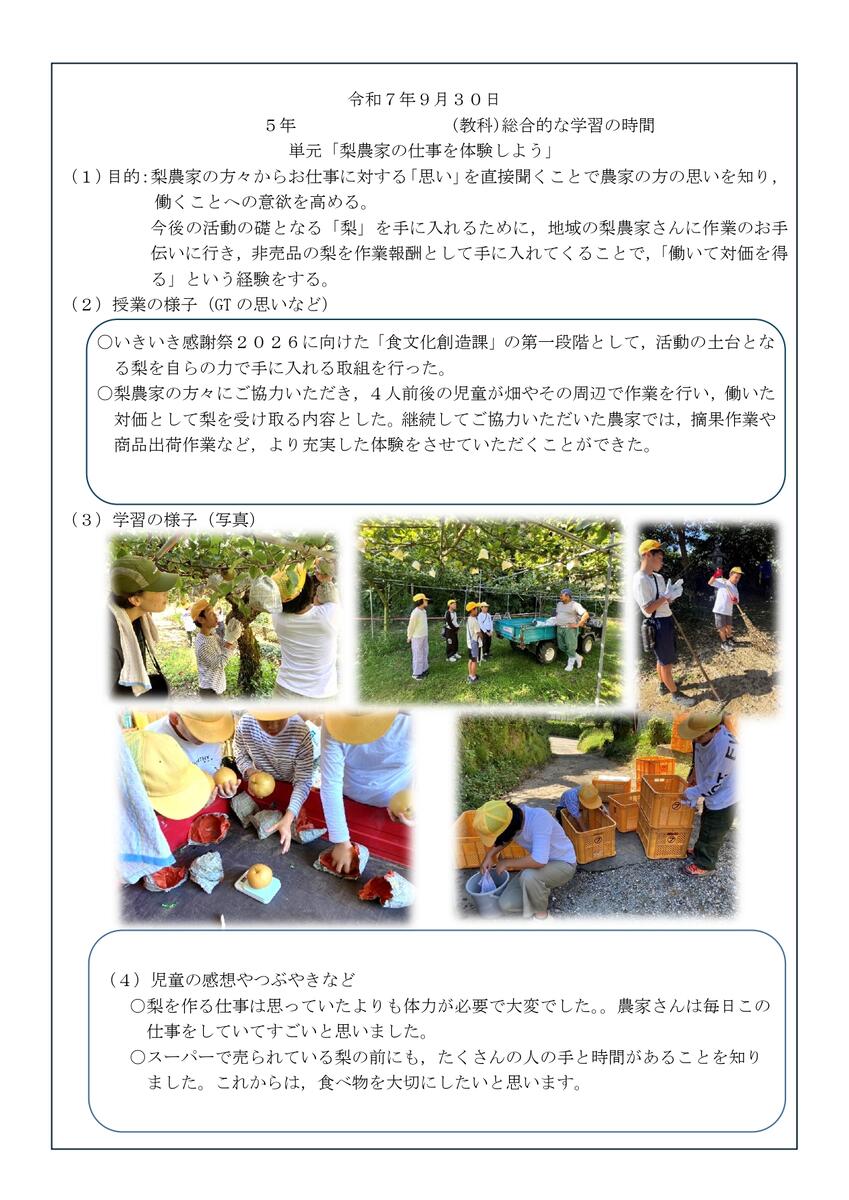

【5年】「梨農家のお仕事体験」(総合的な学習の時間)

本日、5年生は企業体験活動の一環として、「梨農家のお仕事体験」をするために梨農家さんのところへ出かけました。

この学習のために、多くの皆様のご協力をいただきました。

お邪魔させていただいた梨農家さんは、梨部会や保護者の皆さん(岩本さん、木野さん、園田さん、赤星さん、吉村さん)にお願いいたしました。子どもたちの学習のサポーターとして、地域学校協働活動推進員の皆さん(古閑さん、三枝さん、山村さん)やCSディレクターの稲本さん、氷川ツーリズムの陳野さんにご協力いただきました。

子どもたちは、「梨」に関わる仕事のごく一部を体験させていただきながら、「梨」や「農業」への理解を深めていきました。10/3(金)は、今日のお礼にいただいた「梨」をもって、八代農業高校で「梨を使った加工食品づくり」を行います。

本日ご協力いただきました皆さん、子どもたちのためにありがとうございました。

|

|

|

|

|

JA吉野梨部会からのプレゼント

昨日、JA吉野梨部会の岩本会長をはじめ関係者の方が学校にお見えになり、子どもたち一人ひとりに、立派な「吉野梨」をいただきました。

先日の氷川町梨マラソンへの応援うちわ作りや当日の参加、選手宣誓や参加ランナーへの応援、応援看板づくりなど、たくさんの協力をいただいたお礼をしたいとのことでした。大変ありがたいお話に恐縮いたしました。

これまで本校では、校区内で開催される氷川町梨マラソンに何か地域貢献としてできないかと考え、応援プロジェクトとして取り組んできました。また、特産品である「梨」については、起業体験活動として生産について学び、商品開発を行い、「いきいき感謝祭」で販売するなどの取り組みを併せて行ってきました。

氷川町の宝である「人」「もの(梨)」「こと(マラソン)」と、このようにつながりながら、子どもたちが生きる力を培うための支援をいただいていることにとても感謝しています。

|

|

|

|

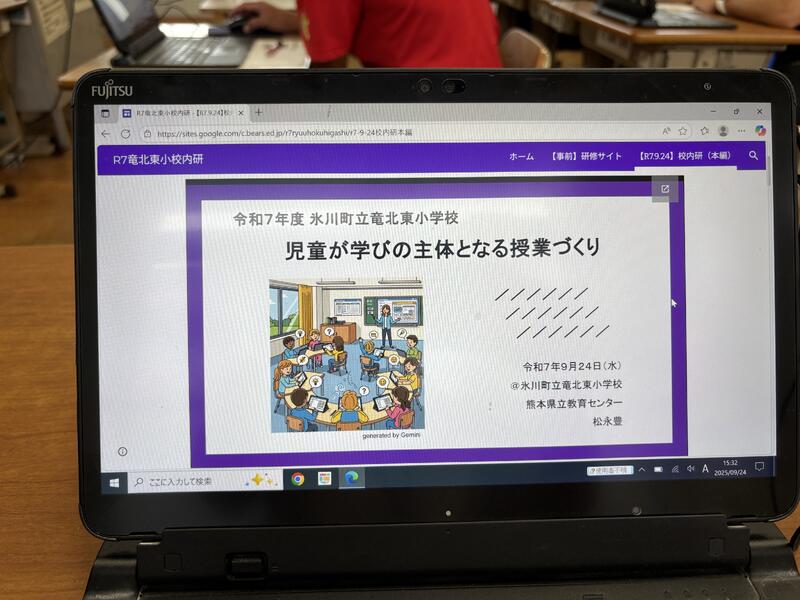

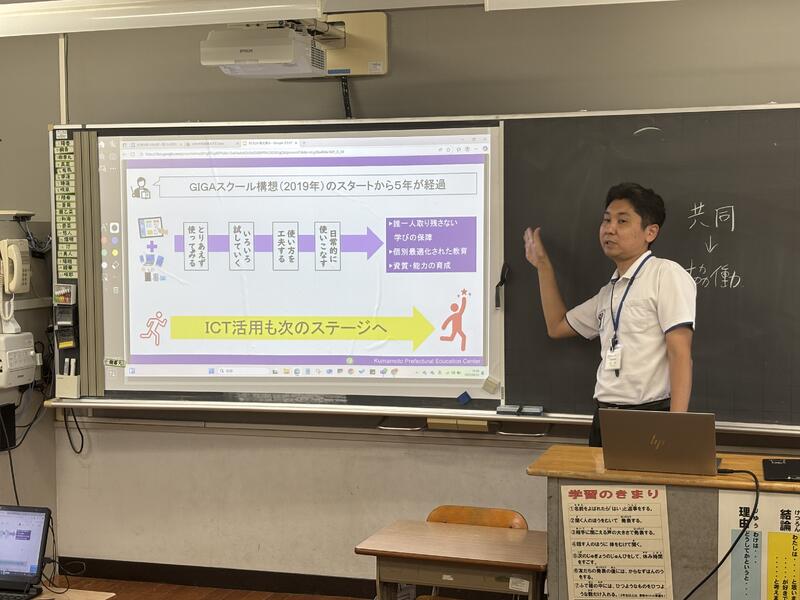

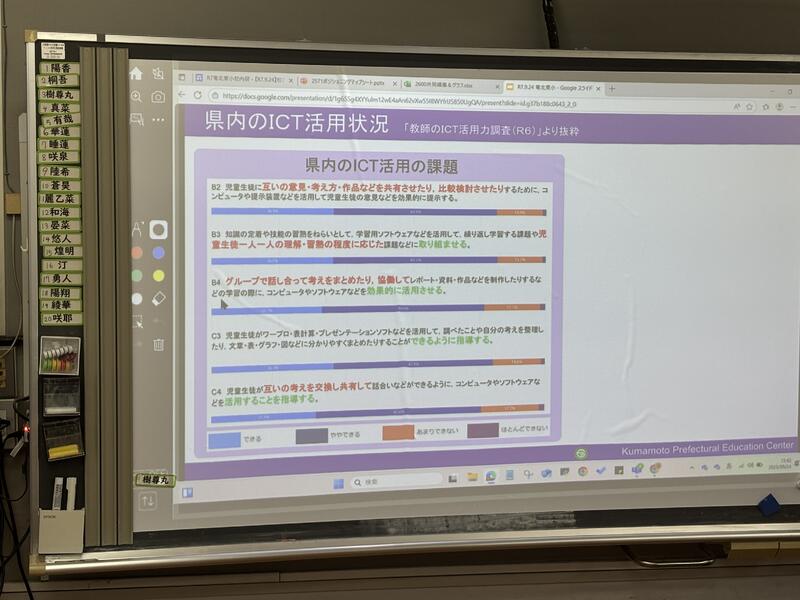

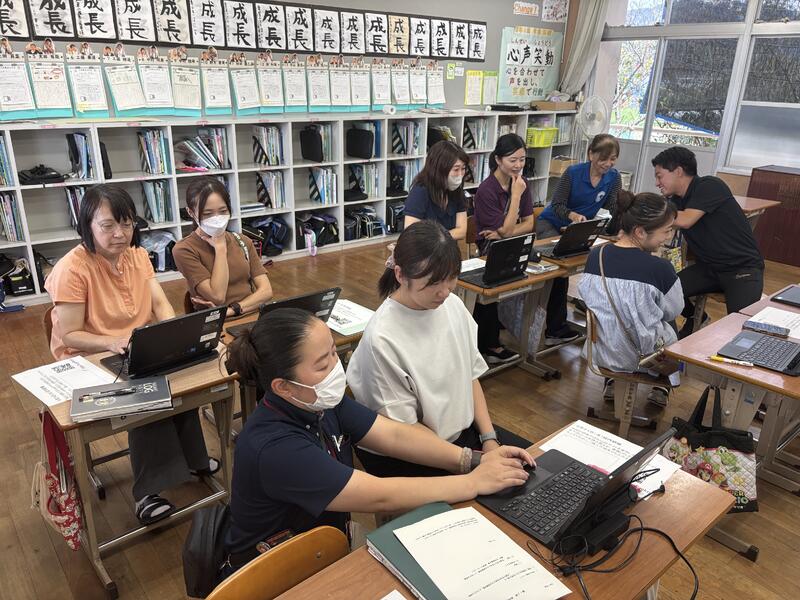

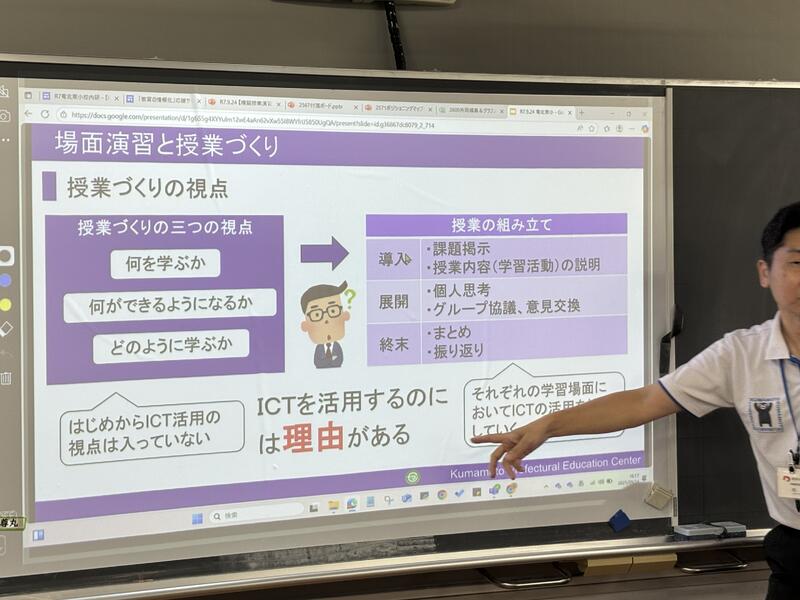

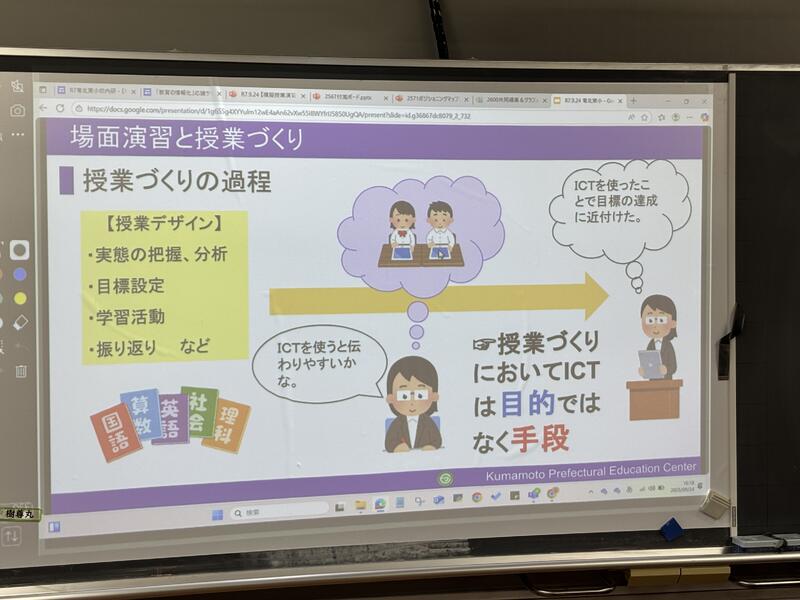

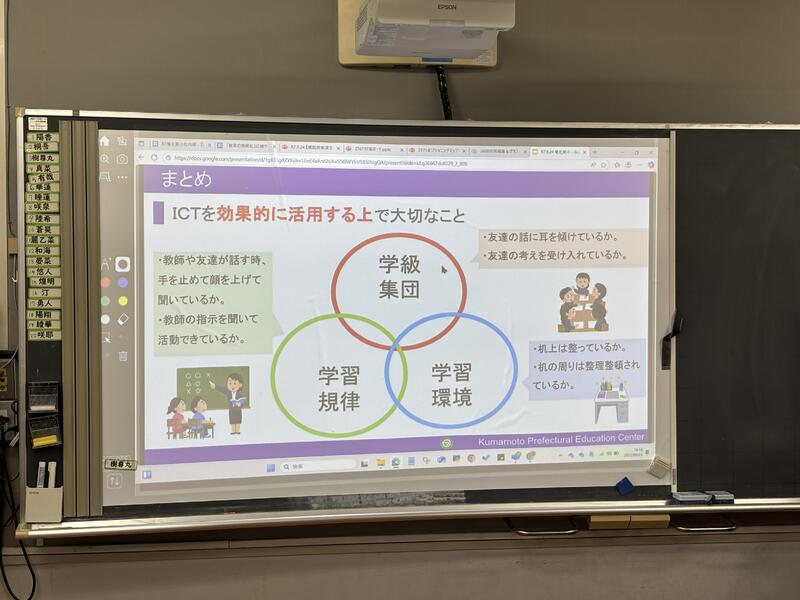

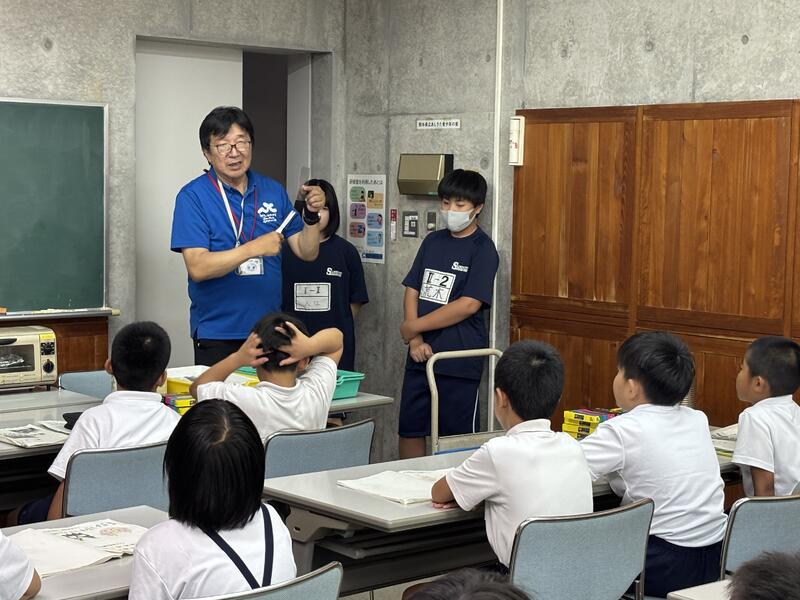

【校内研修】「児童が学びの主体となる授業づくり」(講師招聘研修)

本日の校内研修は、県立教育センターから松永指導主事をお招きし、ICTを活用した児童が学びの主体となる授業づくりについて学びを深めました。

職員一人ひとりが実際にタブレットを使いながら学ぶワークショップ型の研修でした。和気藹々とした中にも、具体的な場面を想定しての演習に、時間を忘れて夢中になって取り組みました。

大変有意義な研修となりました。明日からの授業改善につなげていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第20回氷川町梨マラソン大会

秋分の日の9月23日(火)に、第20回氷川町梨マラソン大会が開催されました。

氷川町にとっては、合併20周年となる節目の年にあたる記念大会です。

本校学校運営協議会(CS)が中心となり準備してきた「応援看板」が設置され、ご来賓や沿道で応援する方々が「応援うちわ」を手に声援を送られていました。

開会式では、大会に出場する6年生が、元気よく選手宣誓を行いました。

そして大会では、出場した子どもたちも先生たちも、力一杯走りきりました。

ゴール後も、ゴール目前のランナーの皆さんにハイタッチしながら懸命に声援を送る子どもたちの姿が、とてもすばらしいなと感じました。

|

|

|

|

|

|

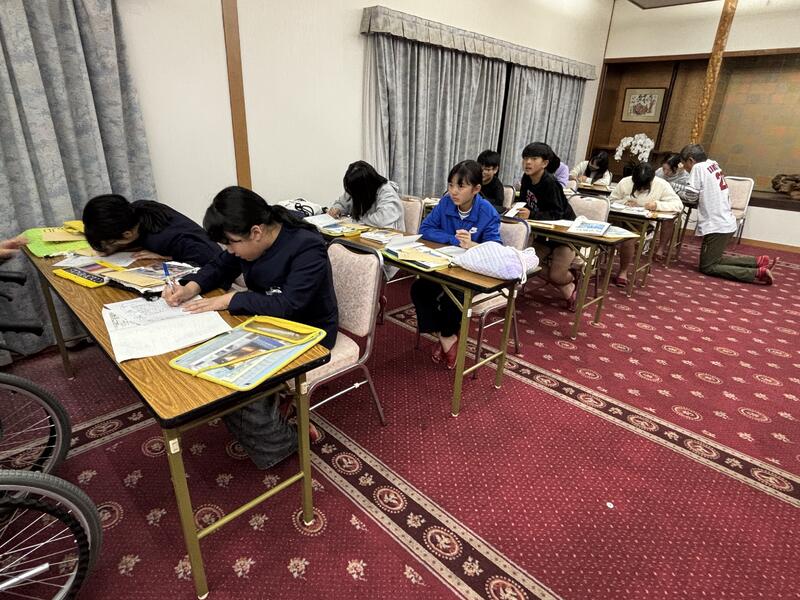

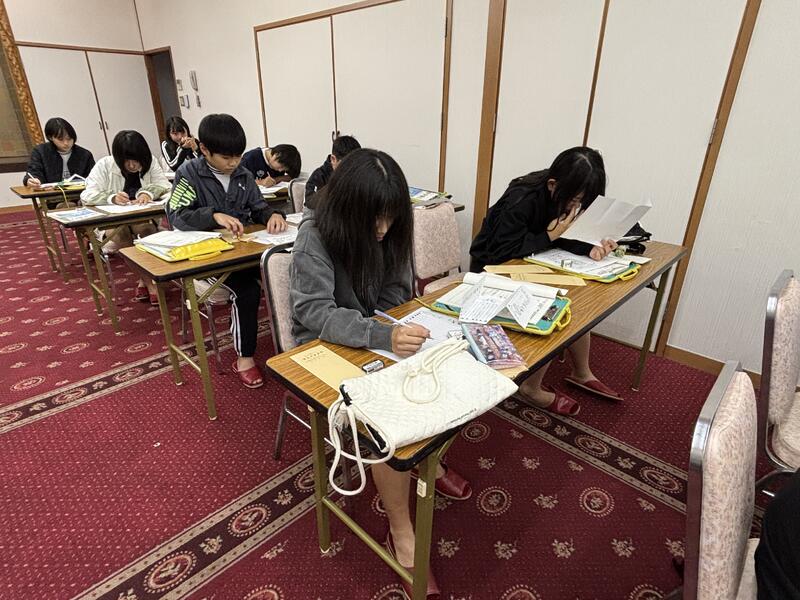

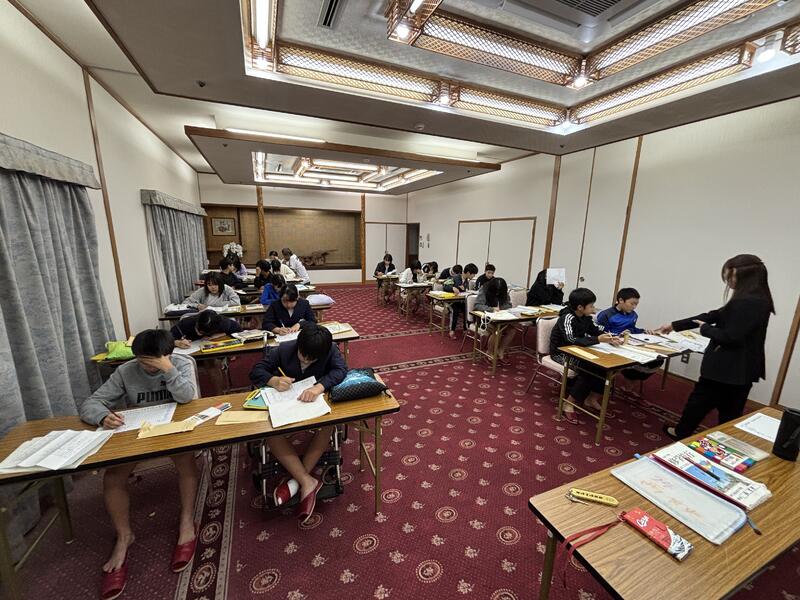

【5年生】集団宿泊教室(2日目)

集団宿泊教室の2日目は、未明から激しい風雨や雷という天気となり、予定を変更し屋内でのプログラムを中心に活動しました。

子どもたちは、朝から元気で、朝のつどい、マイ箸づくり、磯遊び、プラホビーづくりをみんなで協力しながら楽しみました。

「共感」「交流」「向上」という、あしきた青少年の家でのめあてを意識した生活行動ができており、大きな成長の機会となったと思います。

今後は、日常生活や学校生活において、一人ひとりの「向上」につながるよう、高学年の自覚をもって学校をリードしてくれることを期待しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

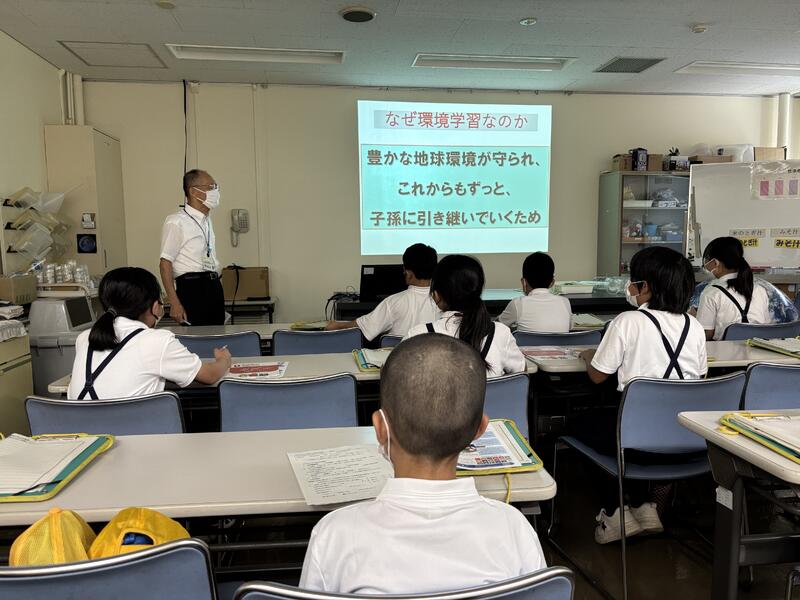

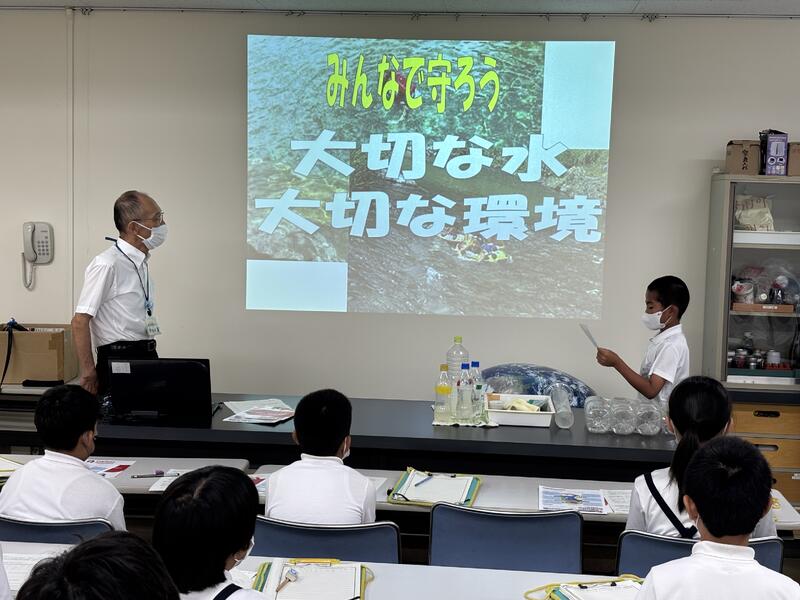

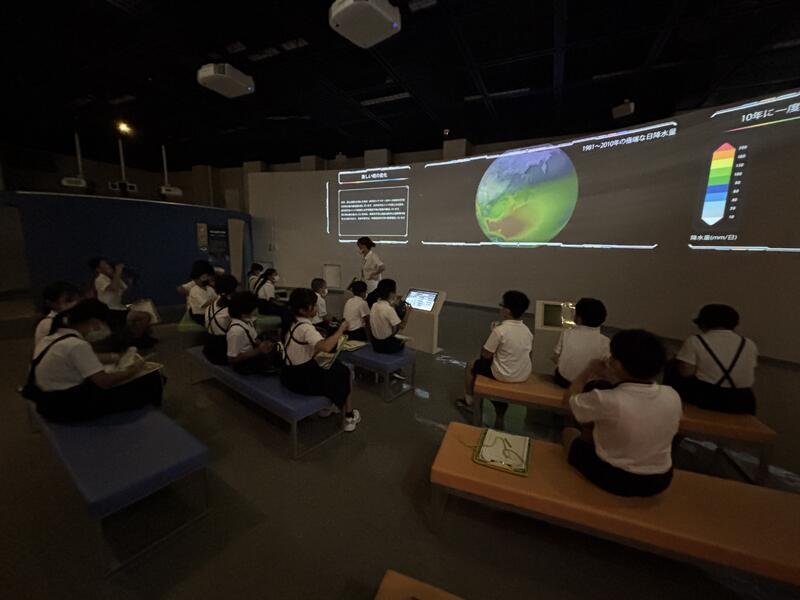

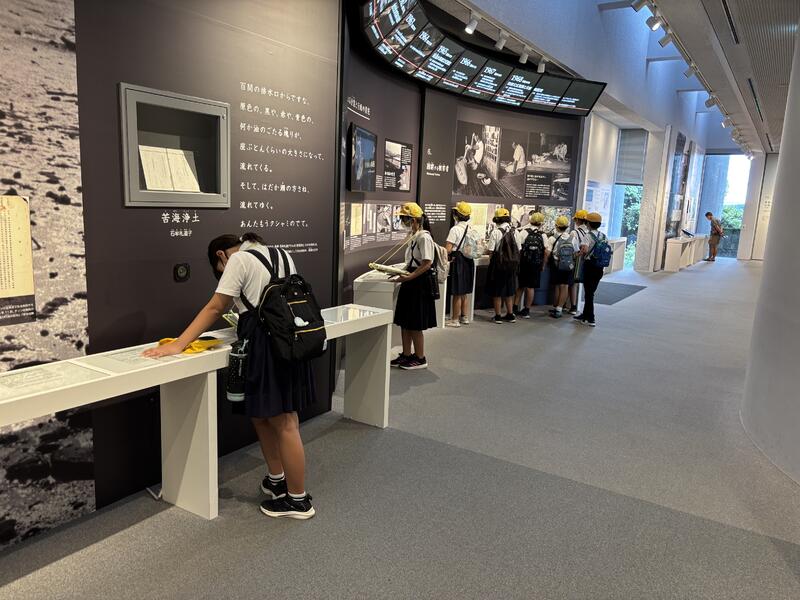

【5年生】水俣に学ぶ肥後っ子教室&集団宿泊教室

快晴に恵まれた本日、5年生全員が揃っての一泊二日の集団宿泊教室に水俣・芦北に行きました。

心配していたインフルエンザ等の流行も拡大せずによかったです。

第一目となる今日は、出発式〜(水俣)環境センターでの環境学習〜水俣病資料館での見学と語り部講話〜あしきた青少年の家での入所式とナイトゲームというプログラムでした。

教室ではできない、現地に来たからこそできる見たり聞いたり触れたりすることを通して、豊かな学びがありました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ナイトゲームにご参加いただいた4名の皆様です。さあ、誰でしょうか?

お忙しい中、子どもたちのために駆けつけていただきありがとうございました。

【CS,PTA】あいさつ運動一斉行動の日

今日は、2学期が始まって最初の「あいさつ運動一斉行動の日」でした。

朝早くから青パトが走り、あいさつ運動に参加されている皆さんに労いの言葉をかけていらっしゃいました。

本校でも、学校運営協議会(CS)の委員の皆さんやPTAの皆さん、そして駐在所の片山さんに参加いただき、にぎやかにあいさつ運動を行いました。

あいさつを交わすときの子どもたちのうれしそうな表情やいつもより元気な声が印象的でした。

参加いただいた皆さん、お疲れ様でした。

|

|

【6年生】「お宝大発見!」

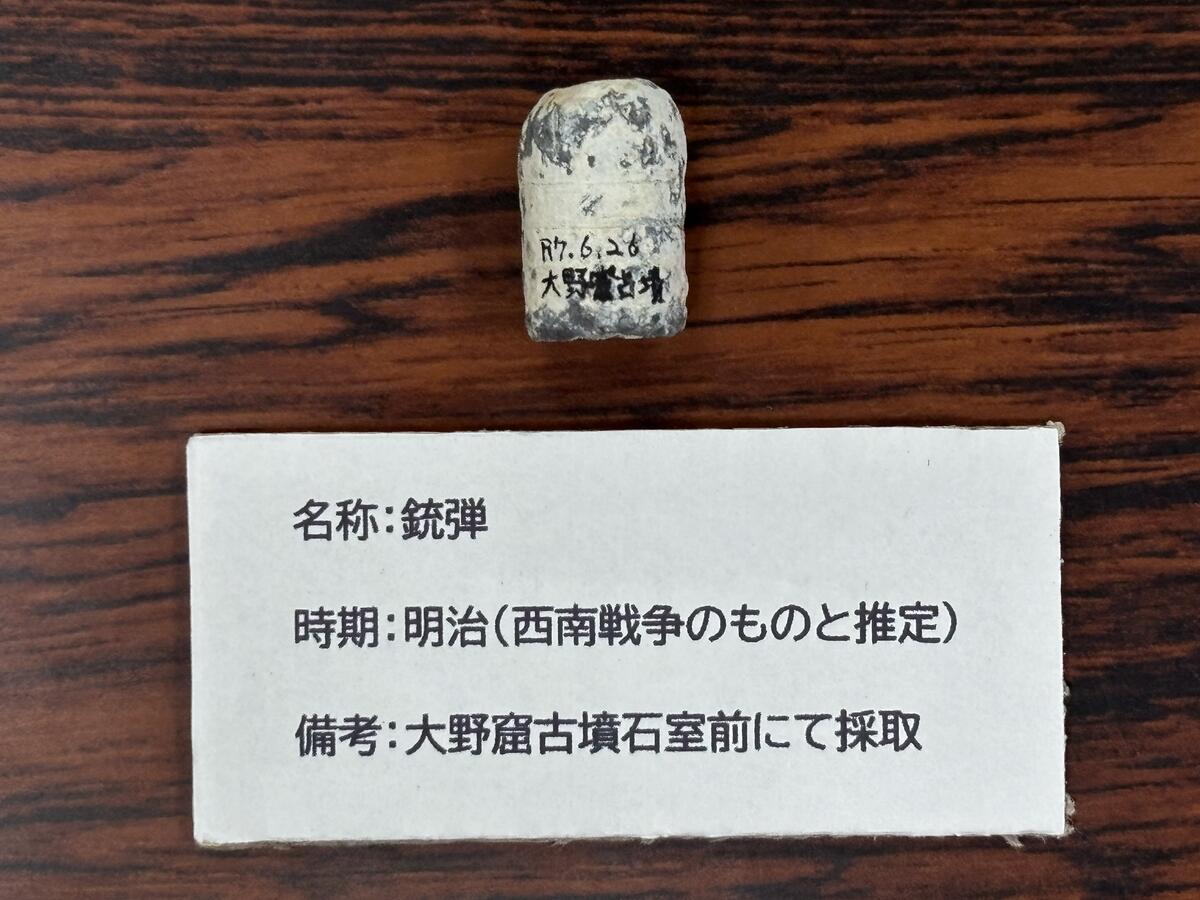

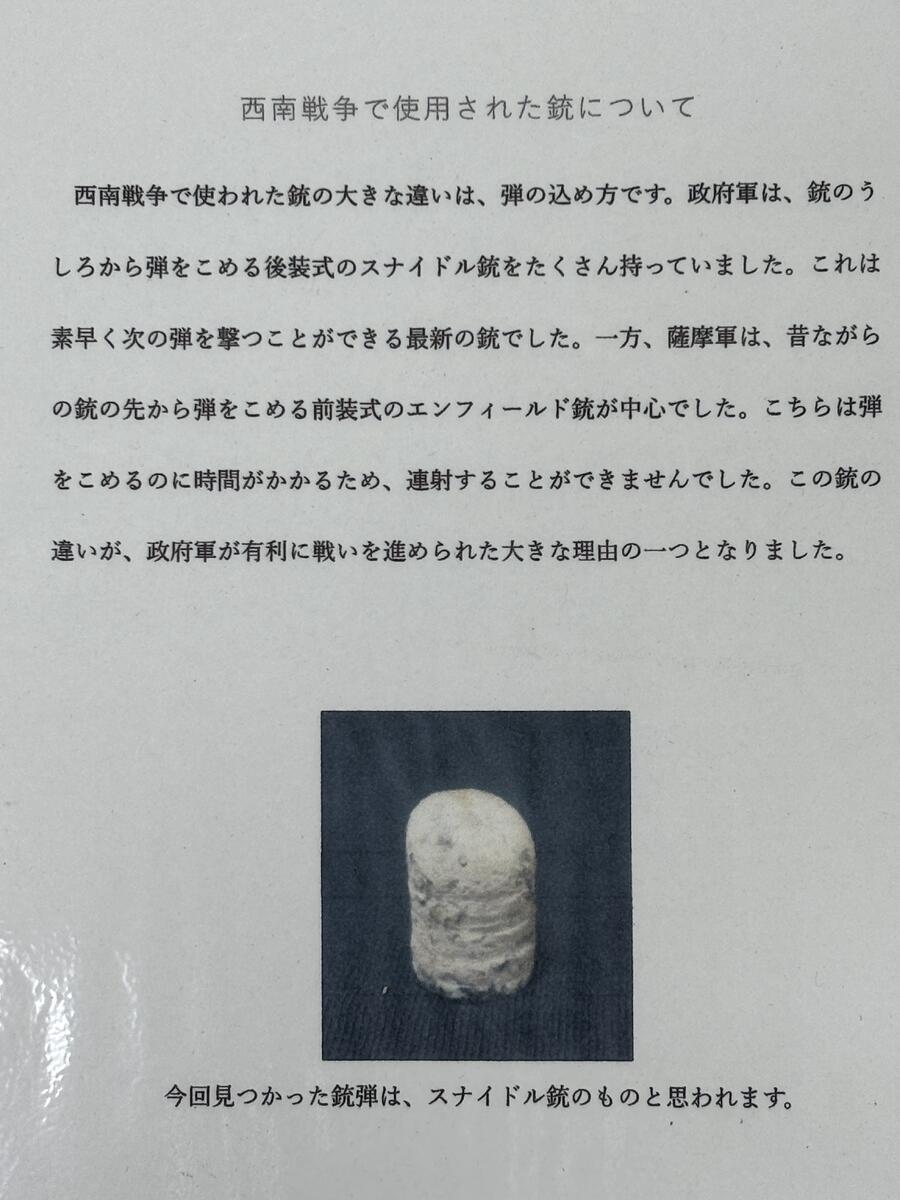

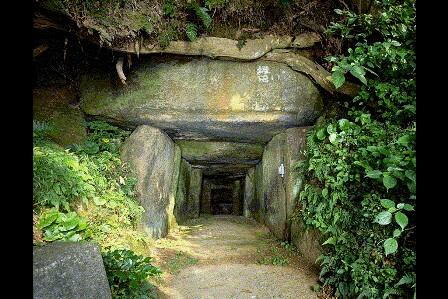

6月26日に6年生が「古墳探検」に行ったとき、大野窟古墳(おおののいわやこふん)で、銃弾のようなものを発見しました。そこで、説明のために同行していただいていた氷川町学芸員の鈴嶋さんに鑑定をお願いしていました。

その結果、これは西南戦争のときに使われた銃弾であることが判明しました!

古墳群から発見されたことから歴史のロマンを感じると共に、身近なところでこのような発見があるなんてと驚きました。

玄関の陳列ケースに展示していますので、来校された際は、是非ごらんください。

|

|

|

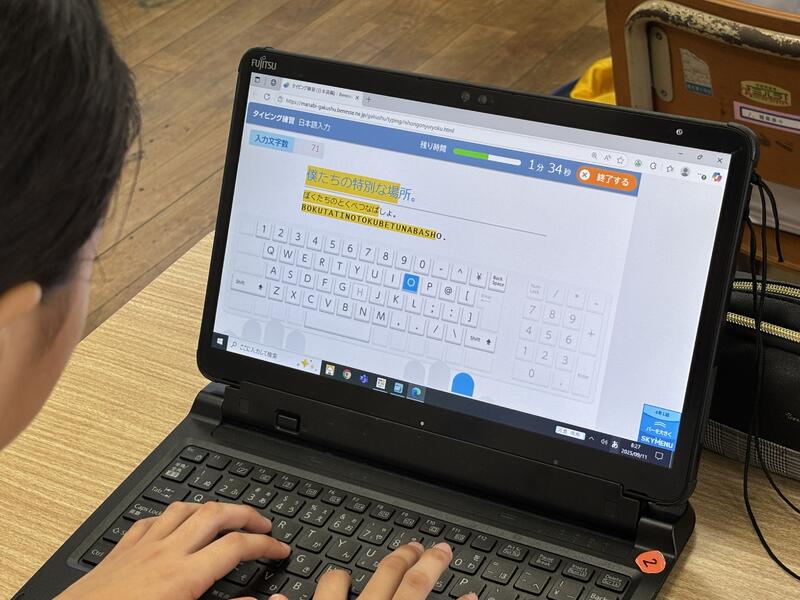

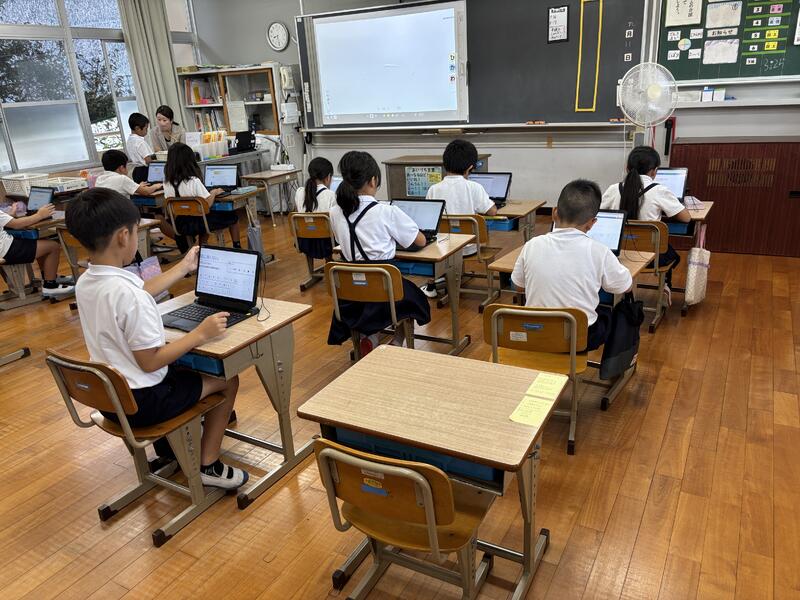

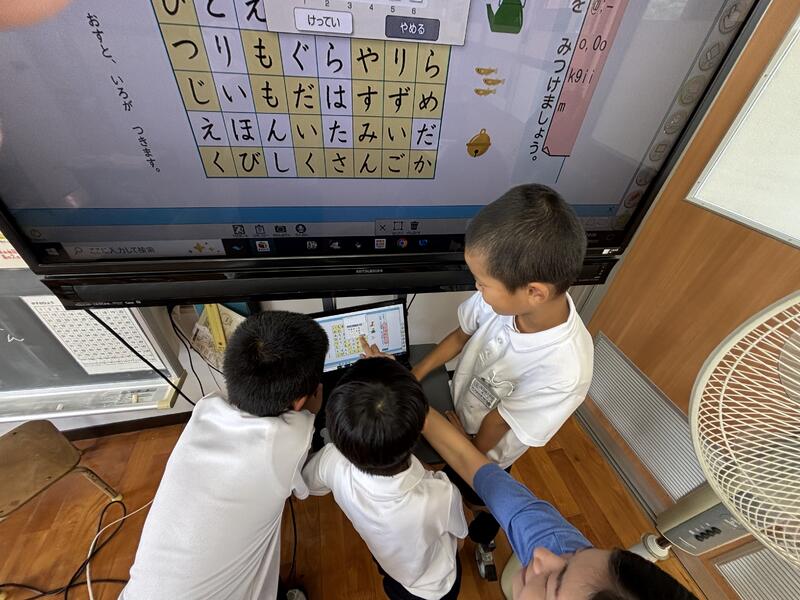

【朝自習】タブレット学習

今日の朝自習は、タブレット学習です。

各学年で、タブレットを使った「音読練習」や「タイピング練習」など、工夫した取り組みがなされています。

下の写真は、4年生のタイピング練習の様子と2年生の学習の様子です。

毎週、計画的になされていることから、子どもたちはそれぞれに自分で進めることができるようになっています。

|

|

|

|

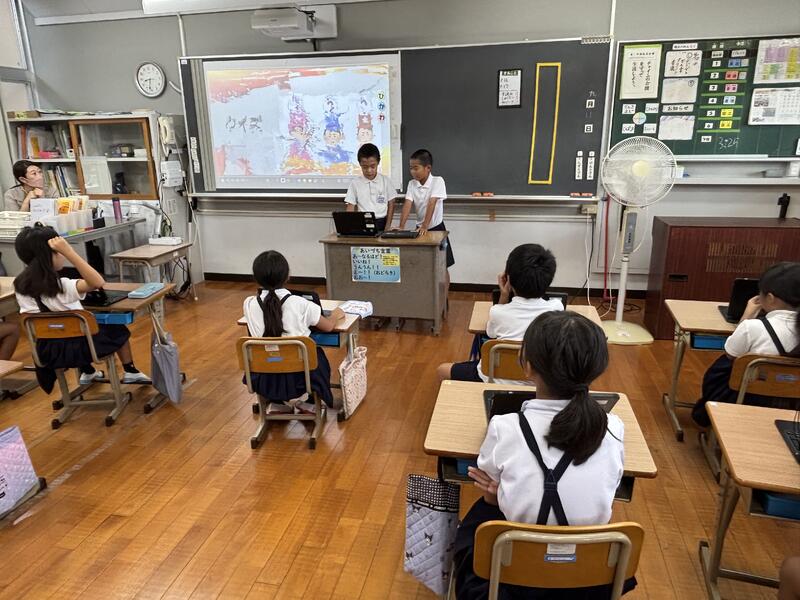

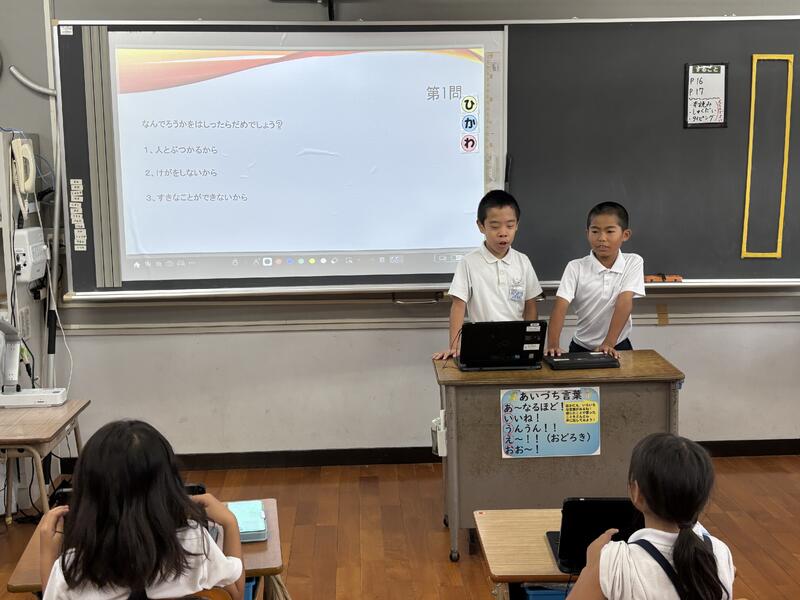

なお、タブレット学習のあとは、5年生が道徳で学習したことをもとに、よりよい学校生活について考えるクイズをしてくれました。

|

|

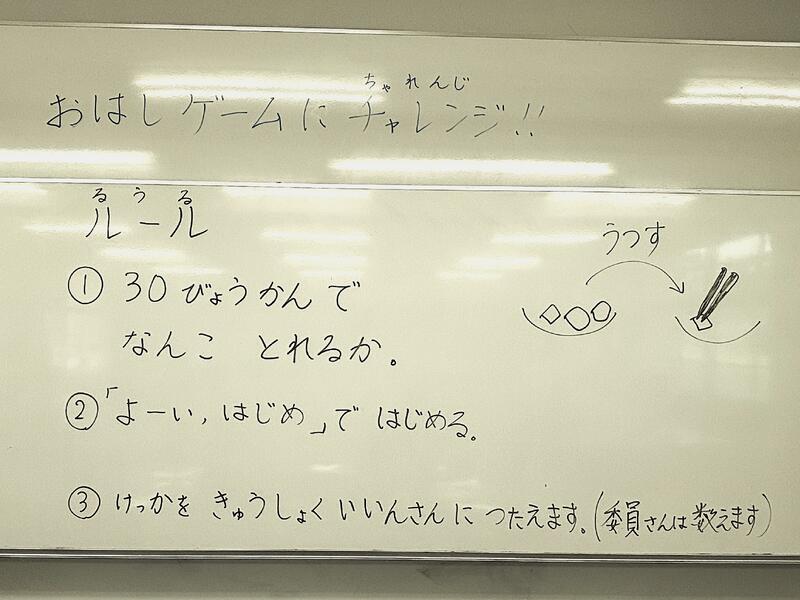

【給食委員会】「お箸ゲームに挑戦」

今週のお昼休みは、給食委員会による「お箸ゲーム」が家庭科室で行われています。

ルールは、30秒間でいくつ隣の皿に豆(低学年は豆腐)を移せるかです。

結果発表は学年ごとに、次の日に行います。

ゲームに参加している子どもたちの熱気と盛り上がりに、懐かしさとほほえましさを感じました。

|

|

|

|

|

【体育委員会】「朝マラソン」を始めました

|

先日の児童集会で、体育委員会からアナウンスがあっていた「朝マラソン」が今日から始まりました。

朝といっても、まだまだ暑いので、ゆっくりジョギングしたり歩いたりするなど、距離もペースも各自で無理のないように設定して、体をほぐしたり運動に慣れ親しむことをめあてに行われています。

「氷川町梨マラソン」にエントリーしている子どもたちにとっては、本番までの体力づくりや暑さになれることも目的の一つとなっています。

すてきな朝のひとときでした。

|

|

|

【CS】第3回学校運営協議会

本日 9/5(金)に、本校の第3回学校運営協議会を開催しました。

主な協議内容は以下のとおりです。

1 「氷川町梨マラソン大会 (9/23) 」応援プロジェクト

(1)応援うちわの活用及び配布計画について

(2)応援看板づくり

(3)当日の応援協力について

2 CSの日「オータム交竜会(11/1)」

(1)小中交流会について

(2)直前リハーサル及び事前打ち合わせについて

(3)当日の流れ及び「CSの日」午後の体験活動について

3 連絡~今後の予定について~

4 応援うちわづくり

これらのことについて協議をしたり、子どもたちのうちわ作りサポートを行ったりするなど、大変にぎやかで楽しい協議会となりました。

|

|

|

|

|

|

【CS】「氷川町梨マラソン大会」応援プロジェクト

今年は9月23日(火)の秋分の日に開催される「氷川町梨マラソン大会」を応援するために、CS委員の皆さんと

「応援うちわづくり」や「応援看板づくり」に取り組んでいます。

この応援プロジェクトは、子どもたちの「地域を応援したい!」「地域に貢献したい!」「自分の声をランナーに届けたい!」などの思いを、CS委員の皆さんと協力しながらカタチにしていく活動とした長年取り組まれている本校の目玉となる行事の一つです。

今日は、1年生の「応援うちわづくり」にご協力いただきました。

夢中になってつくる子どもたちの姿から、うちわの絵やメッセージから、子どもたち一人一人の思いを感じました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【児童集会】体育委員会の発表

今日の児童集会は、体育委員会からの発表でした。

発表内容は、この一年間の取組や来週から始まる「氷川町梨マラソン大会」と連動した「朝ラン」についてでした。

体育委員から、運動の大切さやランニングのコツについて、説明がありました。

発表後は、気づいたことや学んだことなど、活発に感想を述べようとたくさんの挙手がありました。

体調管理に気をつけながら、しっかりと体力をつける機会にしましょう。

|

|

|

|

|

|

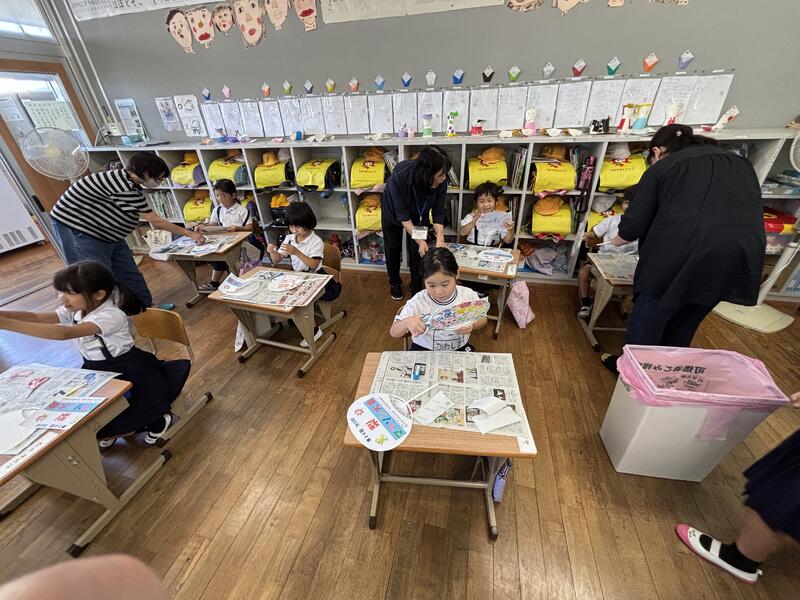

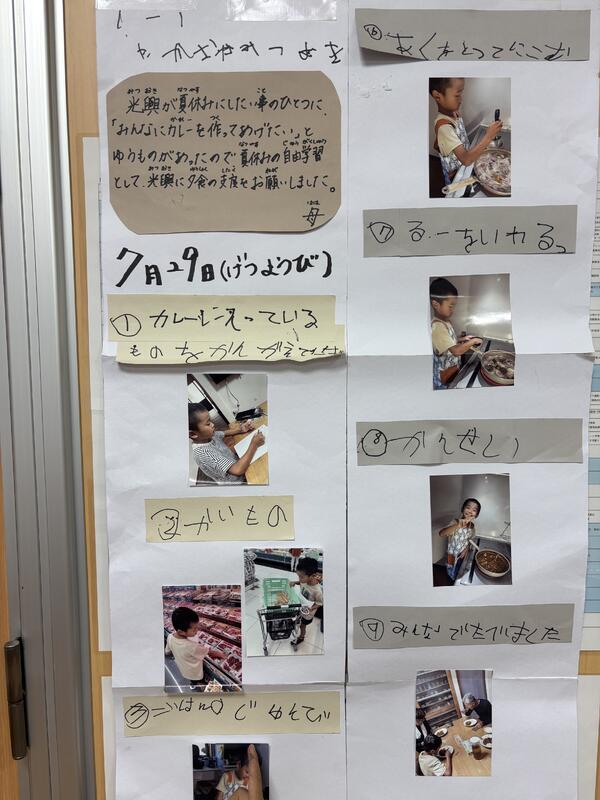

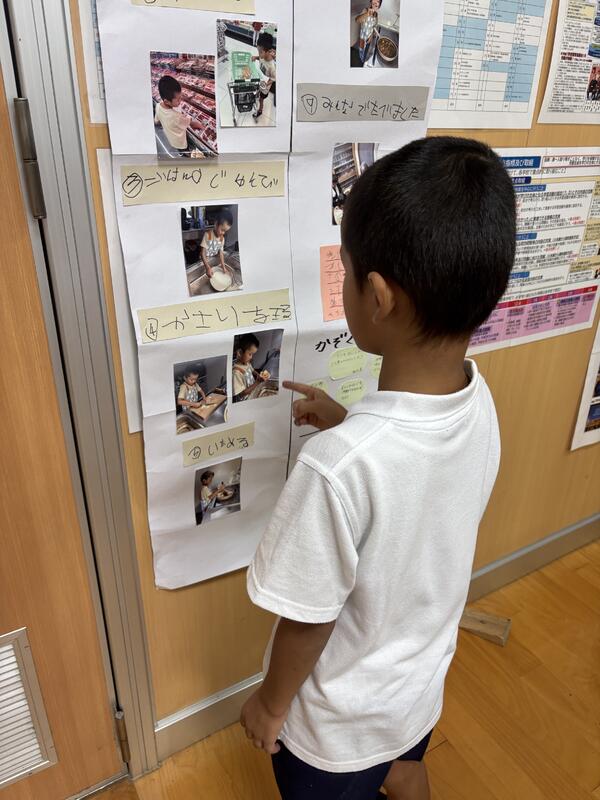

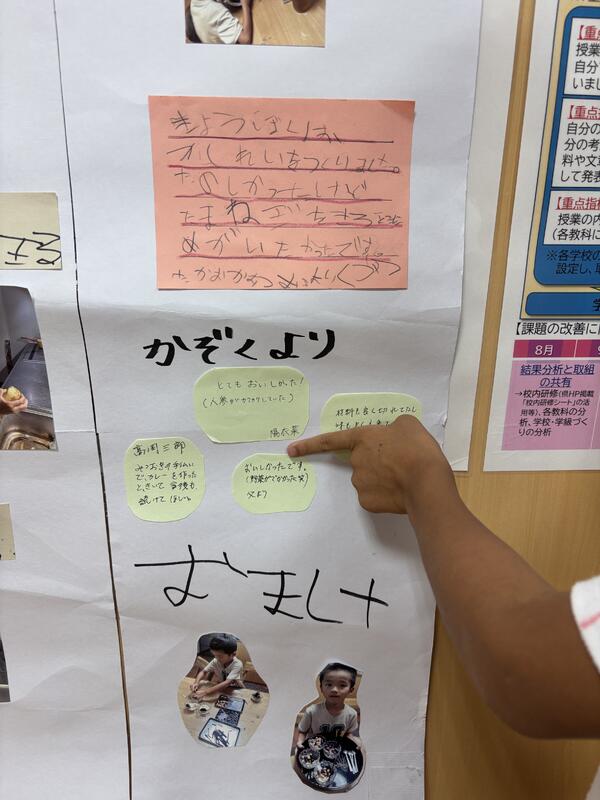

【わかば】自由研究「かぞくのみんなにカレーをつくったよ」

今日は、わかば学級の1年生が校長室にやってきました。

「夏休みの自由研究を見てください!」というので、校長室に掲示し、発表してもらいました。

家族にカレーをつくったことを手順にそってまとめ、最後に自分や家族の感想を書いていました。

とてもうれしそうに、そしてほこらしげに発表する姿に成長を感じました。

|

|

|

|

【読み聞かせ】すべての子どもたちに読書の喜びを…

「竜の子お話会」の皆さんによる2学期第1回目の「読み聞かせ」がありました。

「すべての子どもたちに読書の喜びを」を合言葉に、子どもたちの発達段階や季節・行事等を考慮しながら本を選んでいただき、子どもたちをすてきな本の世界へと誘ってもらいました。

食い入るように本に視線を向ける子どもたちの真剣な表情、本の世界に浸っている姿が印象的な朝でした。

<1年生 深田先生「コオロギ」>

|

|

<2年生 荒平さん「なりきりトマト」>

|

|

<3年生 古閑さん「トラネコとクロネコ」>

|

|

<4年生 西村さん「ラッテとふしぎなたね」>

|

|

<5年生 永田さん「学校に まにあわない」>

|

|

<6年生 中園さん「どろぼうが ないた」>

|

|

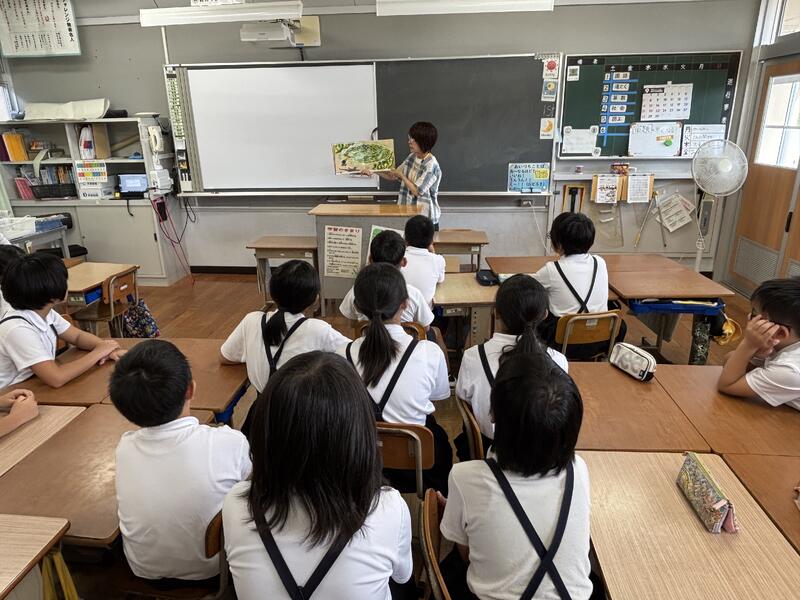

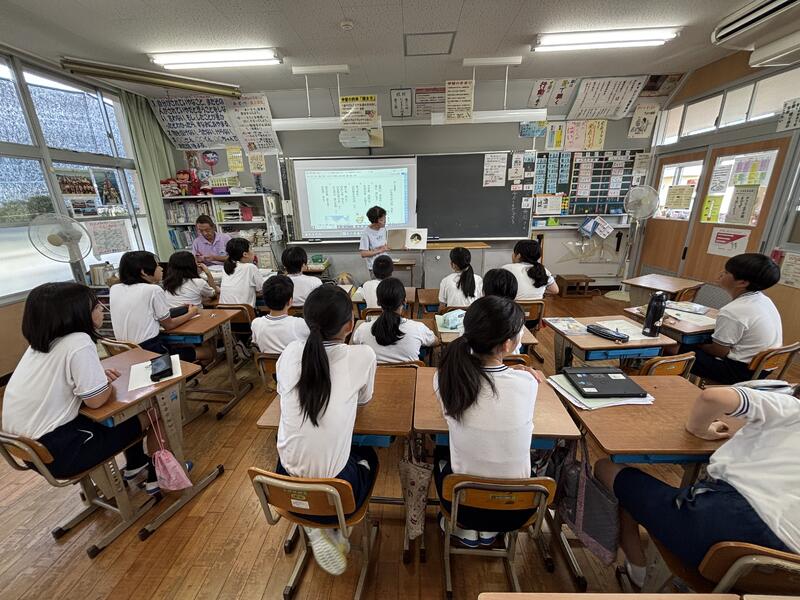

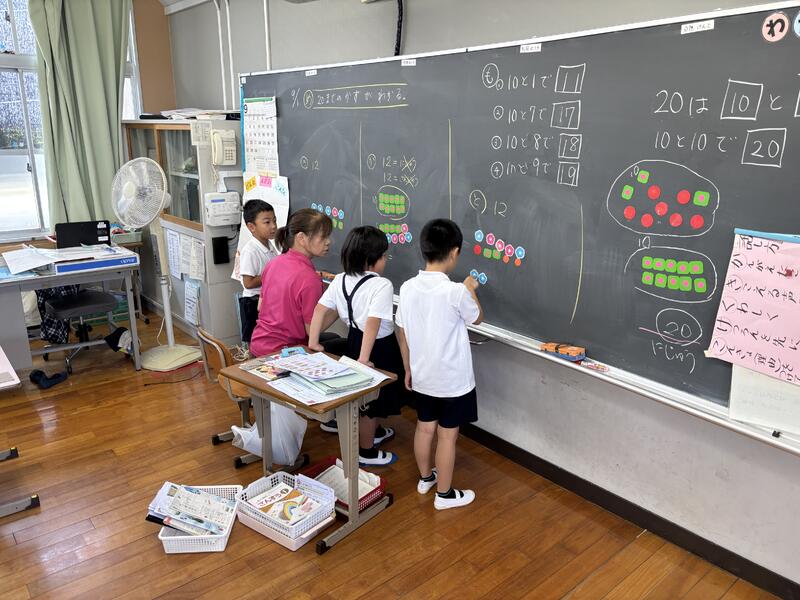

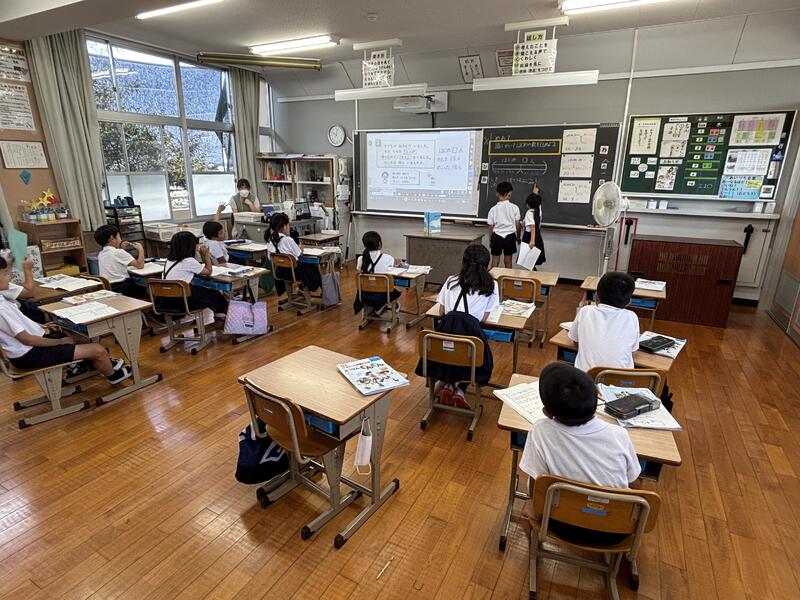

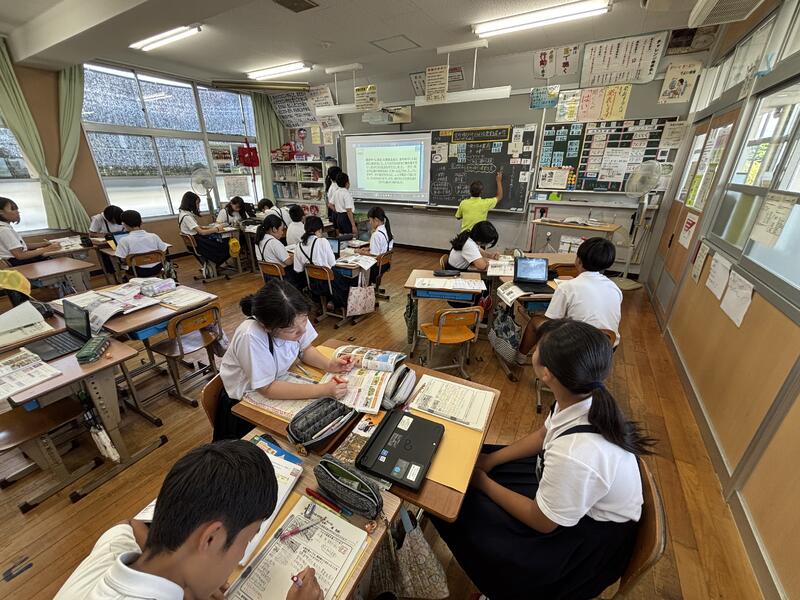

【全学年】2学期の学習が本格的に始まりました

2学期も早いもので、第2週目となりました。

先週は、夏休み明けということもあり、学校生活に慣れること(チャイムで行動、ルールを守る)、暑さに体を慣らし体調を整えることを主眼に一週間を過ごしました。

今週から、いよいよ2学期の学習内容が本格的にスタートしました。

先生の指導をしっかり聞き、ていねいに板書をノートにまとめ、活発に発表していました。

1年間で最も長い2学期です。心と体を整え、一日一日を充実したものにしてくれることを願っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

【あおぞら・わかば】「おすすめの本の紹介」「すきなものなあに」

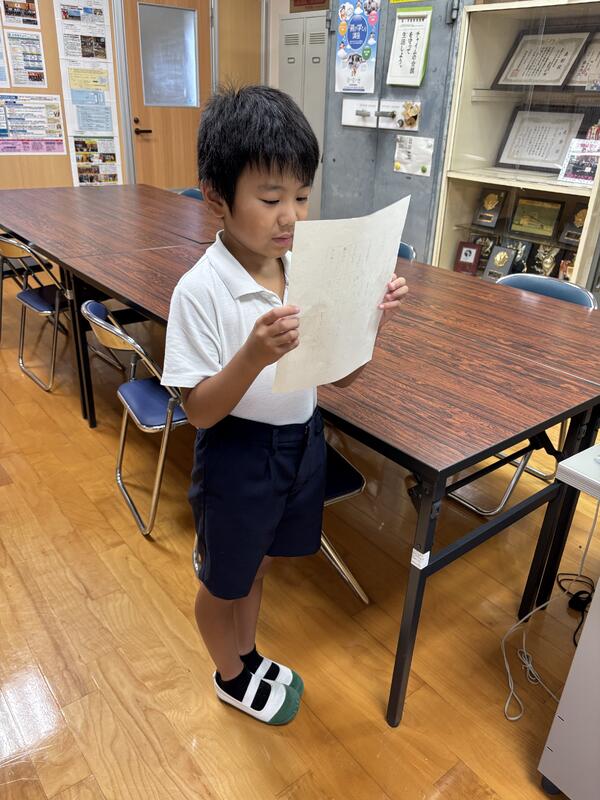

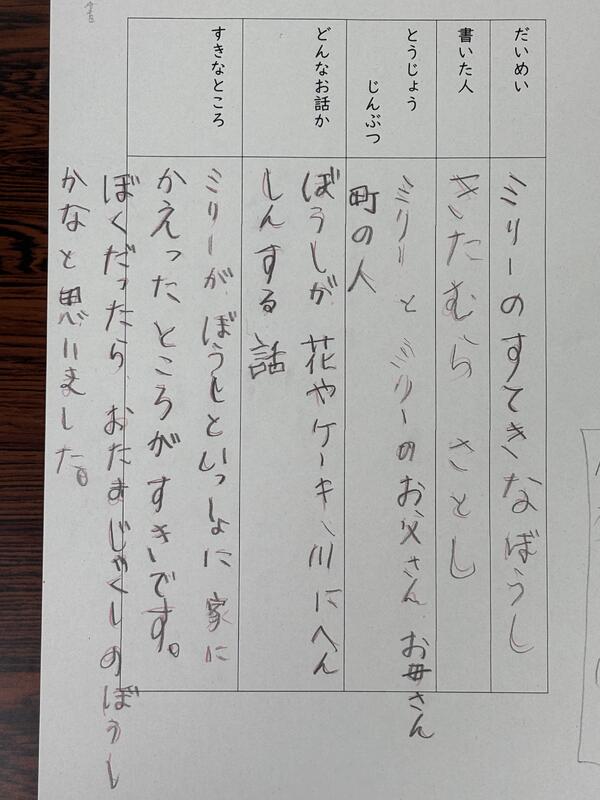

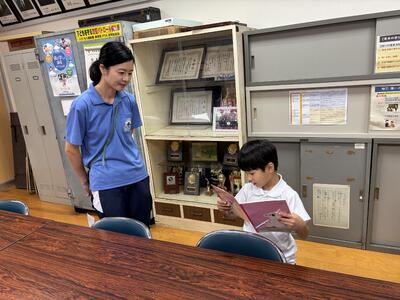

8/29(金)、あおぞら学級の松本先生とわかば学級の畑中先生から、「今日は、子どもたちの発表を聞いてもらっていいですか?」と朝からお願いがありましたので、快諾し、校長室で楽しみに待っていました。

まず最初にやってきたのは、あおぞら学級の子どもたちです。

2年生は、「おすすめの本の紹介」と題して、「ミリーのすてきなぼうし」をくわしく紹介してくれました。

|

|

その後、1年生が「すきなものなあに」と題して、自分のすきな食べ物を理由をそえて発表してくれました。

|

|

|

|

次の時間には、わかば学級の1年生がやってきて、「すきなものなあに」を発表してくれました。

|

みんな、ていねいに文章にまとめ、しっかりとした声で発表してくれました。

酷暑続きの夏休み明けで、今週一週間はきつかったと思いますが、がんばるその姿にエネルギーをもらいました。

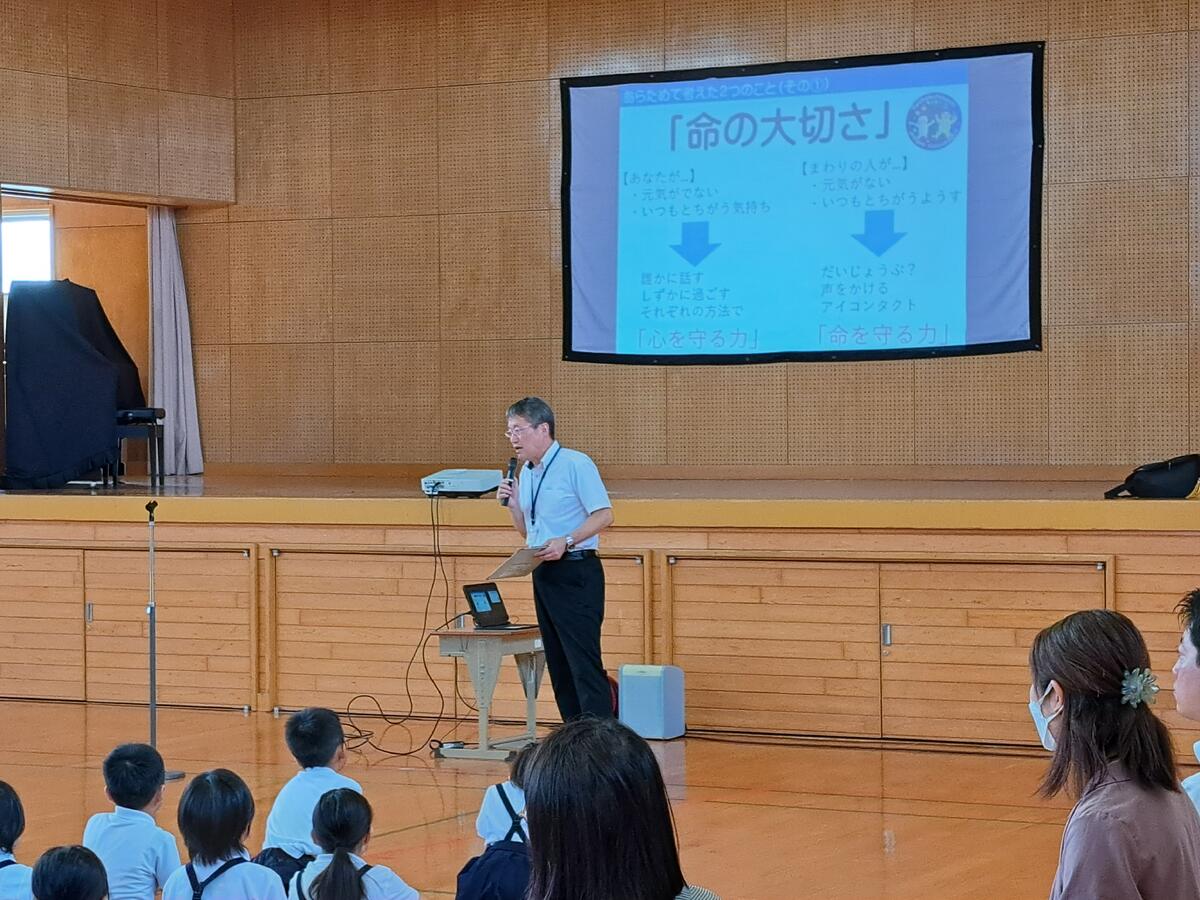

【学校行事】2学期始業式 ~新しい学期のスタートです~

|

|

|

|

|

|

<校長先生のお話>

今日から2学期が始まります。こうして体育館に集まって、みなさんの元気な顔を見られること、とても嬉しく思います。 夏休みの間、みなさんはどんな時間を過ごしましたか? 楽しかったこと、がんばったこと、ちょっとつらかったこともあったかもしれませんね。今、少し思い出してみてください。

今年の夏は、熊本県で大きな水害がありました。 この学校の周りでも、川があふれたり、道路が水につかったりして、不安な思いをした人もいたかもしれません。 自然の力の大きさに驚いた人もいたでしょう。 みなさんは、どんな気持ちになりましたか?

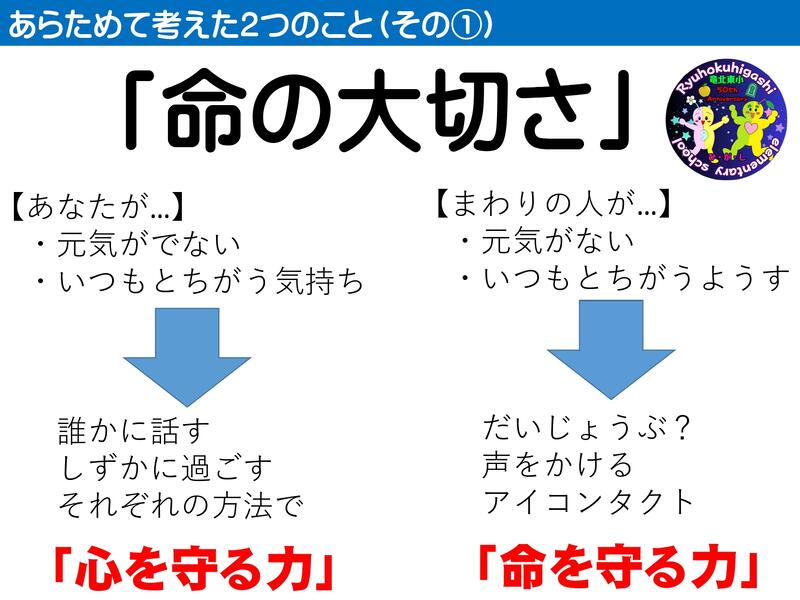

そんな中で、校長先生は改めて「命の大切さ」について考えました。命って、目には見えません。でも、みなさん一人ひとりが持っている、かけがえのないものです。 どんなときも、命があること。それだけで、すばらしいことなんです。

この夏、なんとなく元気が出なかったり、いつもと違う気持ちを抱えながら過ごした人もいるかもしれません。言葉にしづらい思いや、胸の奥がぎゅっとなるような気持ちを感じた人もいるでしょう。そんなとき、みなさんならどうしますか? 誰かに話す?静かに過ごす?いろいろあると思いますが、それぞれの方法で、心を守ることができますね。

では、まわりの人がそんな様子や気持ちのとき、みなさんはどうしますか? 「大丈夫?」と声をかけるだけでも、その人の心は少し軽くなるかもしれません。 やさしさは、誰かの命を守る力になります。

それと、みなさんに、もうひとつ伝えたいことがあります。

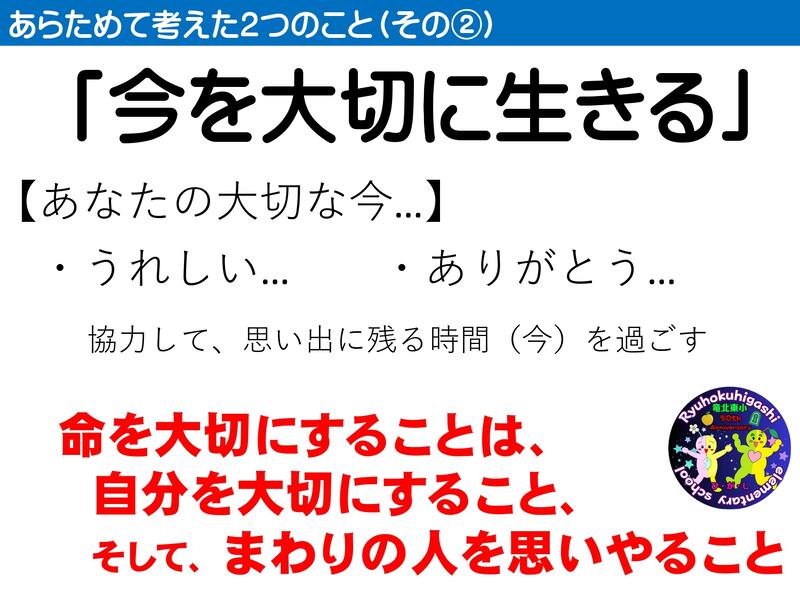

それは、「今を大切に生きる」ということです。みなさんは、昨日のことを覚えていますか? どんなことがうれしかったですか?どんなことにありがとうって思いましたか? 今日という日も、きっとそんな「うれしい」や「ありがとう」が見つかるはずです。

2学期は、修学旅行、集団宿泊、オータム交竜会、梨マラソン応援など、楽しい行事もたくさんあります。 みんなで協力して、思い出に残る時間を過ごしましょう。 失敗してもいいんです。うまくいかなくても、そこから学べば、それが成長につながります。

そして、困っている人がいたら、やさしく声をかけてください。 みなさんのまわりには、どんなときに助けが必要な人がいると思いますか? 自分だけでなく、まわりの人のことも考えられる人になってほしいと思います。

命を大切にするということは、自分を大切にすること。 そして、まわりの人を思いやることです。

それでは、「人にやさしく しっかり学ぶ!夢を育『チーム東』」を合言葉に、2学期も元気に、笑顔でがんばりましょう。

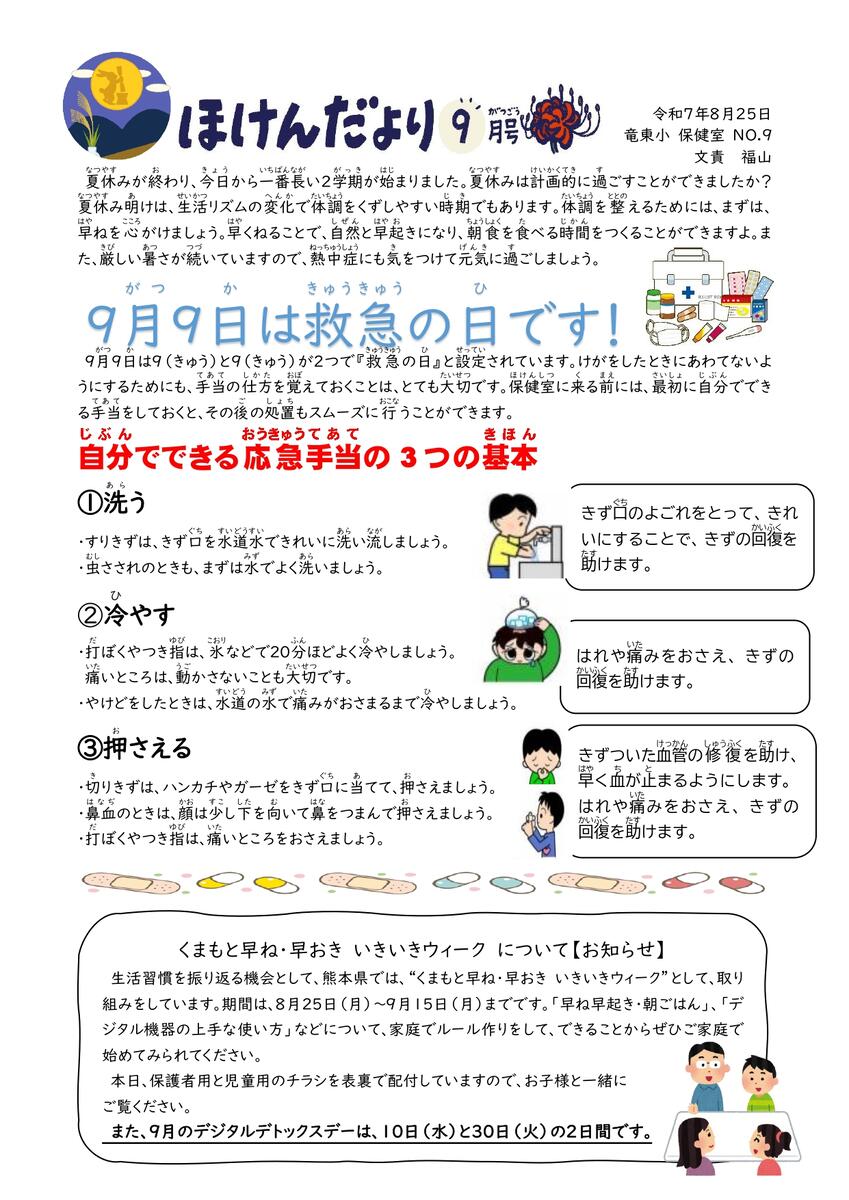

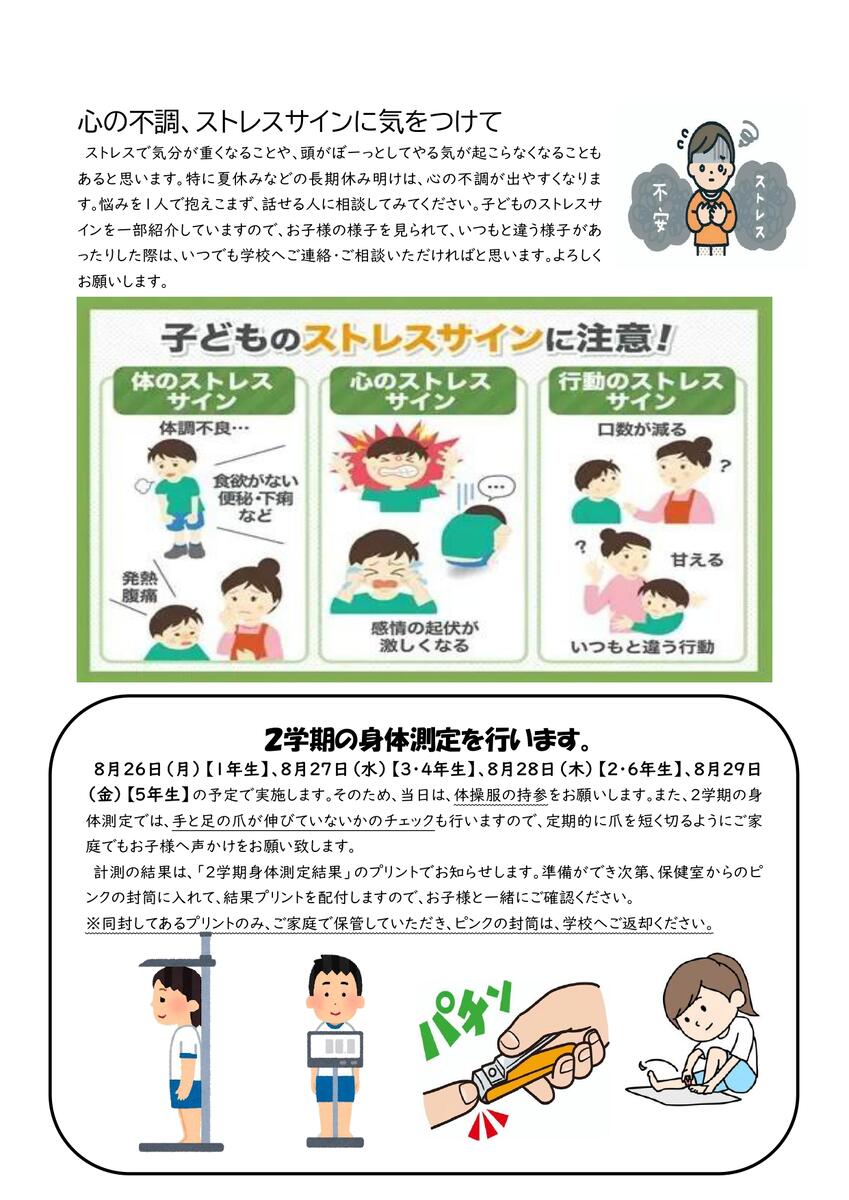

【保健室】ほけんだより9月号を発行しました

|

|

【文部科学省】長期休業明け向けた文部科学大臣メッセージ

<児童の皆さんへ>

|

<保護者の皆様へ>

|

【CS】「通学路危険箇所点検」報告

7/22(火)の第2回学校運営協議会終了後、CS「命を守る班」の皆さんによる、通学路危険箇所点検が行われました。PTAの皆さんからいただいた事前アンケートをもとに行い、以下の3か所について改善が必要であることを確認しました。

今後、町当局の方にお伝えへ、改善へとつなげていきたいと思います。CS「命を守る班」の皆さんには、酷暑の中、大変お疲れさまでした。

|

|

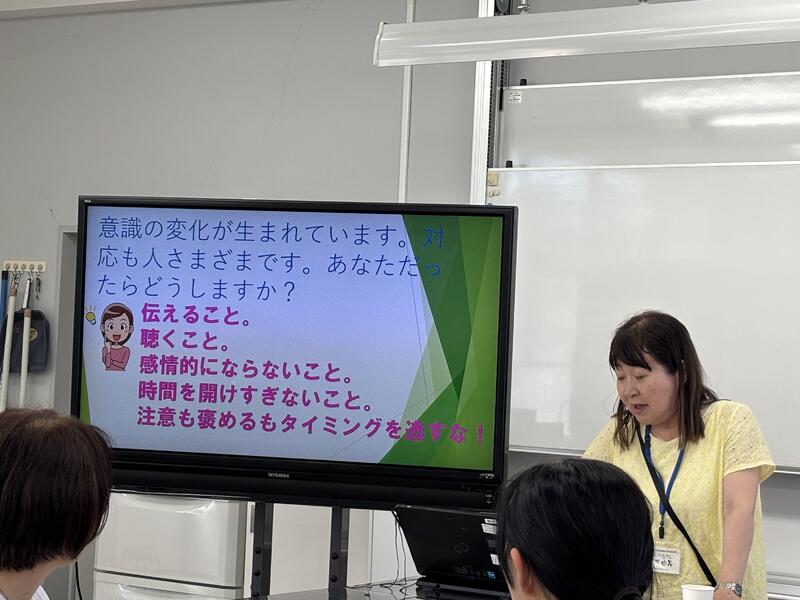

【CS】第2回学校運営協議会

7/22(火)に第2回学校運営協議会を開催しました。

今回の協議内容は、以下の2つです。

①「梨マラソン応援プロジェクト」について

・応援うちわづくりの進め方

②「命を守る班」「家庭教育支援班」の取組について

<命を守る班>

・登下校の見守り

・通学路危険箇所点検

<家庭教育支援班>

・親子給食試食会&「親の学び」講座(1学期)

・「クリスマスリース&お正月飾り作り」(2学期)

・「苺大福づくり」(3学期)

協議後は、CS委員と先生方の合同研修会を行いました。

古閑委員の進行で、「こんなときどうする?」というグループワークを行いました。

子どもへの声掛け一つに、それぞれちがいがあることや互いに理解しようとすることの大切さを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【1年生】「あわてずに、浮いて、待とう」(着衣泳)

3時間目にプールを覗いてみると、1年生が「着衣泳」をやっていました。

「おぼれそうになったときどうするか」を想定して、着衣のまま、「あわてずに、浮いて、待つ」練習を行いました。

下の写真のとおり、体の力を抜いて、上手の浮いて、救助を待つための動きができました。

いよいよ夏休みになります。「水の事故にあわない」ための危険予知の意識を高めるとともに、「自分の命は自分で守る」ための行動をしっかり身に付けていかせたいものです。

|

|

|

|

【4年生・3年生】「着衣泳で学んだこと」(命を守るために)

今日の2時間目にプールを覗いてみると、4年生と3年生が「着衣泳」をやっていました。

着衣泳の指導の目的は、水の事故を未然に防ぐため、プール等での水着での泳ぎと違う泳ぎの難しさを身をもって体験させ、そこから不慮の事故に出会ったときの落ち着いた対応の仕方を学ばせることにあります。

ですから、着衣泳とは、「衣服を着たまま上手に泳ぐこと」が目的ではない、ということです。

着衣泳体験をしてもらうとわかりますが、水を吸った衣服は重くなるので、手足がうまく動きません。普段泳ぎが得意だと思っている人でも、着衣のままだとなかなか思うように泳げなくなります。そこであわてて無駄な動きをしてしまい、かえって体力を消耗してしまいます。

そこで一番大事なことは、「あわてずに、浮いて、待つ」ということです。

着衣であることのメリットを最大限に生かして、無駄な動きをせずに、できるだけ長く浮いて、助けを待つことが、着衣泳の最も重要なポイントになります。

|

|

|

|

|

|

|

|

【↑ラッコ浮きの例】

【3年生】「町探検に行こう」(社会科見学)

7/15(火)、この日は3年生も社会科見学を行いました。

「町探検に行こう」と題し、地域学校協働活動推進員の古閑さんも一緒に町バスを利用して名所や施設を回りました。

これまで行ったことがある場所でも、あらためて授業として行ってみると、新しい発見がたくさんあったようです。

|

|

|

|

【4年生】「エコエイトに見学に行こう」(社会科見学)

7/15(火)、4年生はエコエイト八代に社会科見学に行きました。社会科の授業「ごみのゆくえ」の一環で、自分たちの出したごみが、その後どのようになっていくのか実際に目で見て学んできました。

また、くまもんポートの散策や寄港していたクルーズ船の見学など、とても充実した一日となりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【2年生】「夏野菜パーティーをしよう」(生活科)

昨日の2年生の生活科の授業の様子です。

自分たちで育てた夏野菜を使った「ピザづくり」を行いました。

とれたての新鮮な野菜を上手に切って、おいしそうにトッピングしていました。

野菜作りにご協力いただいた推進員の古閑さん、野菜作り名人の益田さん、庁務手の伊藤先生にもおいしく召し上がっていただきました。

2学期もどうぞよろしくお願いします。

|

|

|

|

【広報委員会】「ひのきみ第1号」を発行しました(PTA新聞)

【施設】低学年棟の大型修繕が始まりました

待ちに待った低学年棟の大型修繕が始まりました。

昨日、下記の写真のとおり、着工に向けた準備が本格的になされました。

これから、夏休み期間を使って、雨漏り防止のための「屋根」の修繕。

その後、室内の「天井」の修繕。そして最後に、「床」の修繕と進んでいきます。

修繕の進捗を見ながら、消防施設の点検や設置機器の確認等もなされています。

子どもたちが安全に、そして安心して過ごせるように使えるようになるには、さらにある程度の期間を必要とすることと思いますが、これから入学してくる未来の竜東小の子どもたちのためにも万全を期していきたいと思います。

なお、事情により自家用車で送迎される際は、くれぐれも工事車両にご注意いただきますようお願いします。

|

|

|

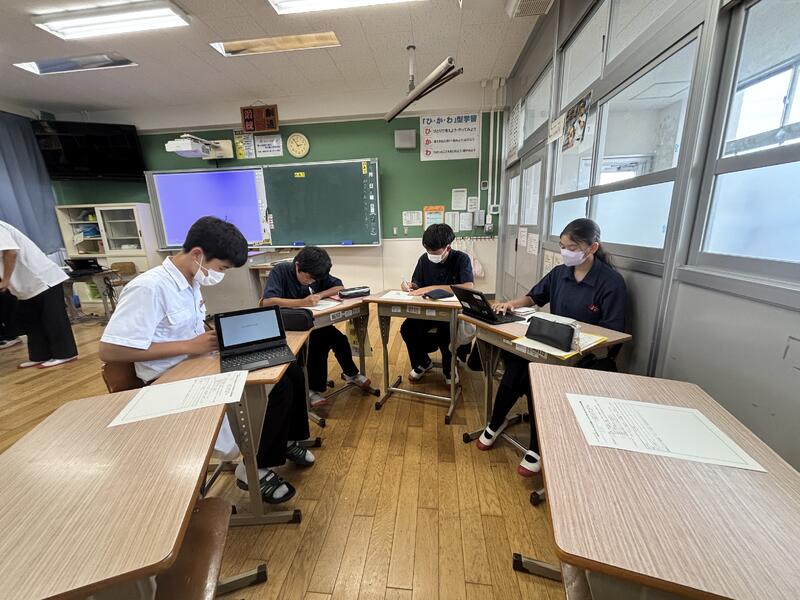

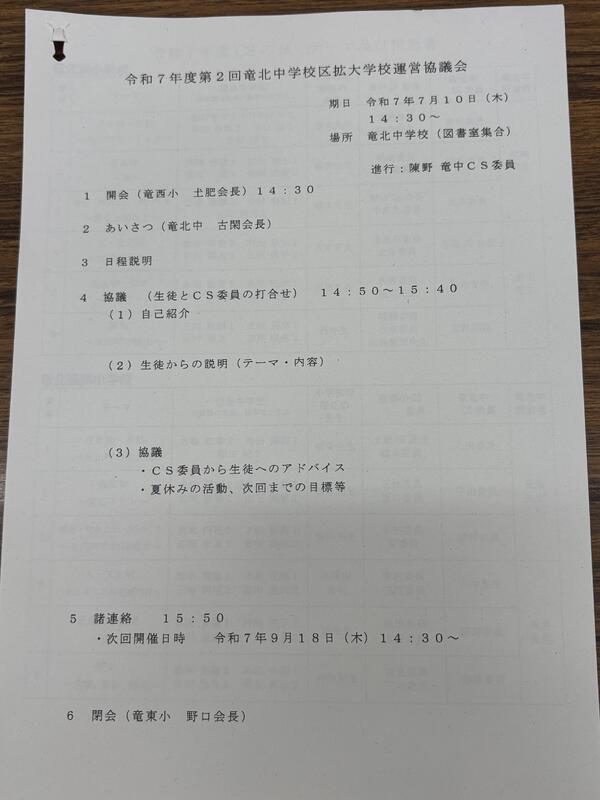

【CS】第2回竜北中学校区拡大学校運営協議会(拡大CS)

今日は、竜北中学校に、本校CS委員、西部小CS委員、竜北中CS委員が集まって、拡大学校運営協議会が行われました。

協議の内容は、オータム交竜会に向けて、中学校2年生の担当の生徒とそれぞれの担当のCS委員との顔合わせや、当日のテーマや授業内容についてです。

事前に準備をしていた中学生から、しっかりとした説明を受け、CS委員がそれにアドバイスを行いました。

小学生がうれしそうに中学生から授業を受けている様子を想像しながら、みんなで知恵しぼりました。

|

|

|

|

|

【児童会】「1学期の登校班をふりかえりました」(地区児童会)

本日は、地区児童会で1学期の登校班についてふりかえりました。

登校班長の児童の司会で、集合時刻や並び方・歩き方はどうだったか、あいさつや交通ルールについてはどうだったかについて反省を行いました。

「自分の命は自分で守る」という意識を高めながら、互いに安全のための行動を心がけることが大切ですね。

明日からの登校班に活かしてくれることを期待しています。

|

|

|

|

|

|

【小中連携】「中学生がやってきた!」(職場体験)

今日、明日の2日間、竜北中1年生3名と氷川中2年生3名が、職場体験のため来校します。

今朝は、運営委員会のあいさつ運動にも参加してくれ、いつもと違った雰囲気でした。

また、各学年に中学生が入り、子どもたちの学習活動の支援を行ったり、中学生の立場で小学生の授業を参観したりと、中学生にとってもめったにない体験となり、新たな発見があったことと思います。

明日も充実した職場体験となりますように。

|

|

|

|

|

|

|

【図書館】図書館だより7月号を発行しました

【PTA】氷川町教育講演会(防災教育)

7/5(土)、氷川町PTA連絡協議会と青少年育成町民会議の共催で、教育講演会が開催されました。

八代市出身の気象予報士・防災士として有名な早田 蛍さんを講師として迎え、「地域の災害リスクと家族のいのちを守るための備え」という演題でご講演いただきました。

ハザードマップの活用や避難計画(マイタイムライン)の作成についてなどの実践的なお話は大変ためになりました。

ご参加の保護者の方から、今日のような講演を子どもたちにも聞かせてあげたいとの声がありました。

防災を学ぶことは、これから起こる災害の未来を知ることであり、一人では対応できないからこそ地域ぐるみで学ぶことが大切だと感じました。

|

|

|

|

|

|

|

|