令和3年度までの学校生活のページ

宿題進んでいますか?

宿題進んでいますか?

元気なのは川の魚や夏草ですね。雨があまり降らなくても肥料をやらなくても青々と茂る草は本当にすごい生命力です。見習いたいものです。

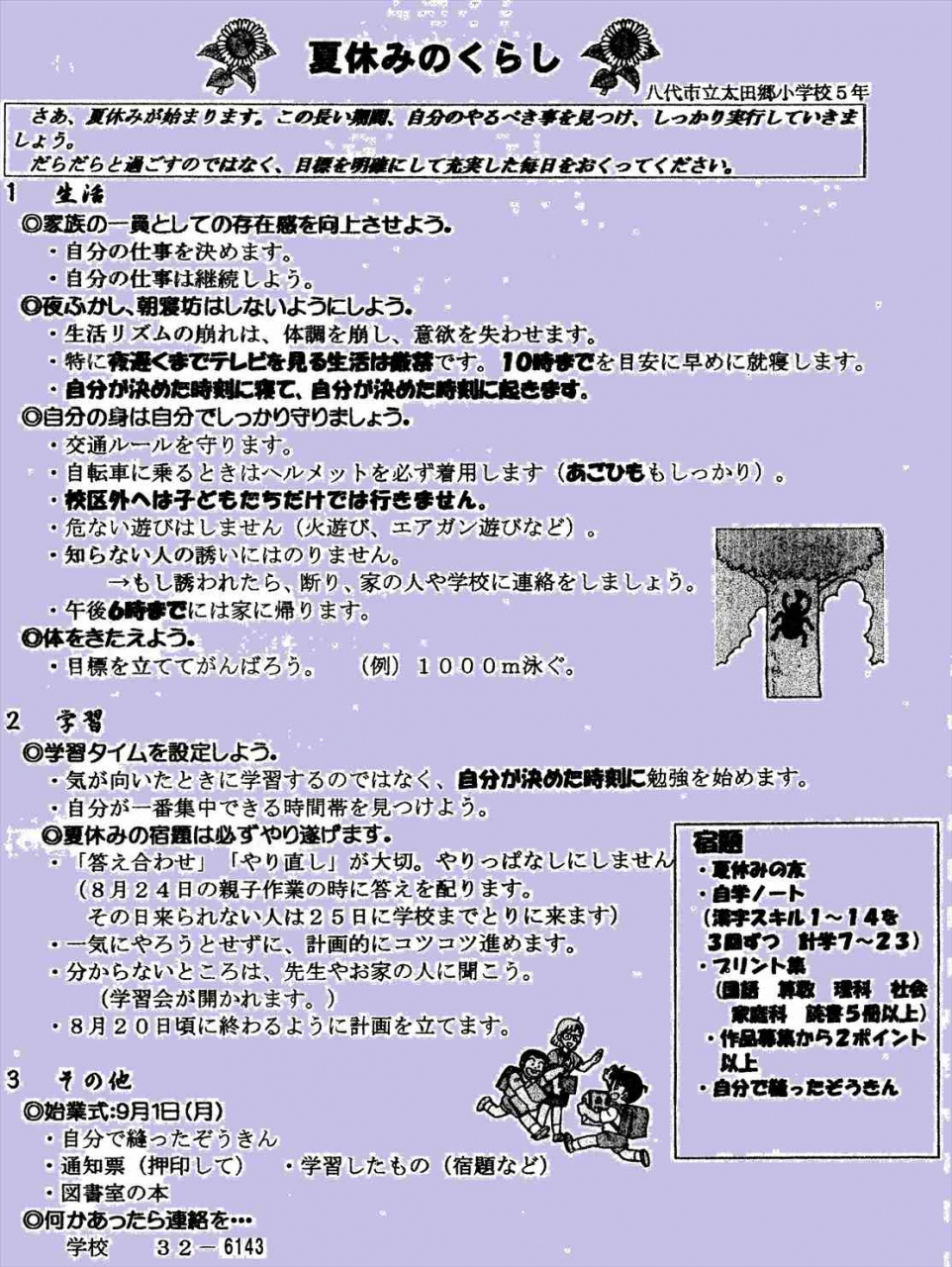

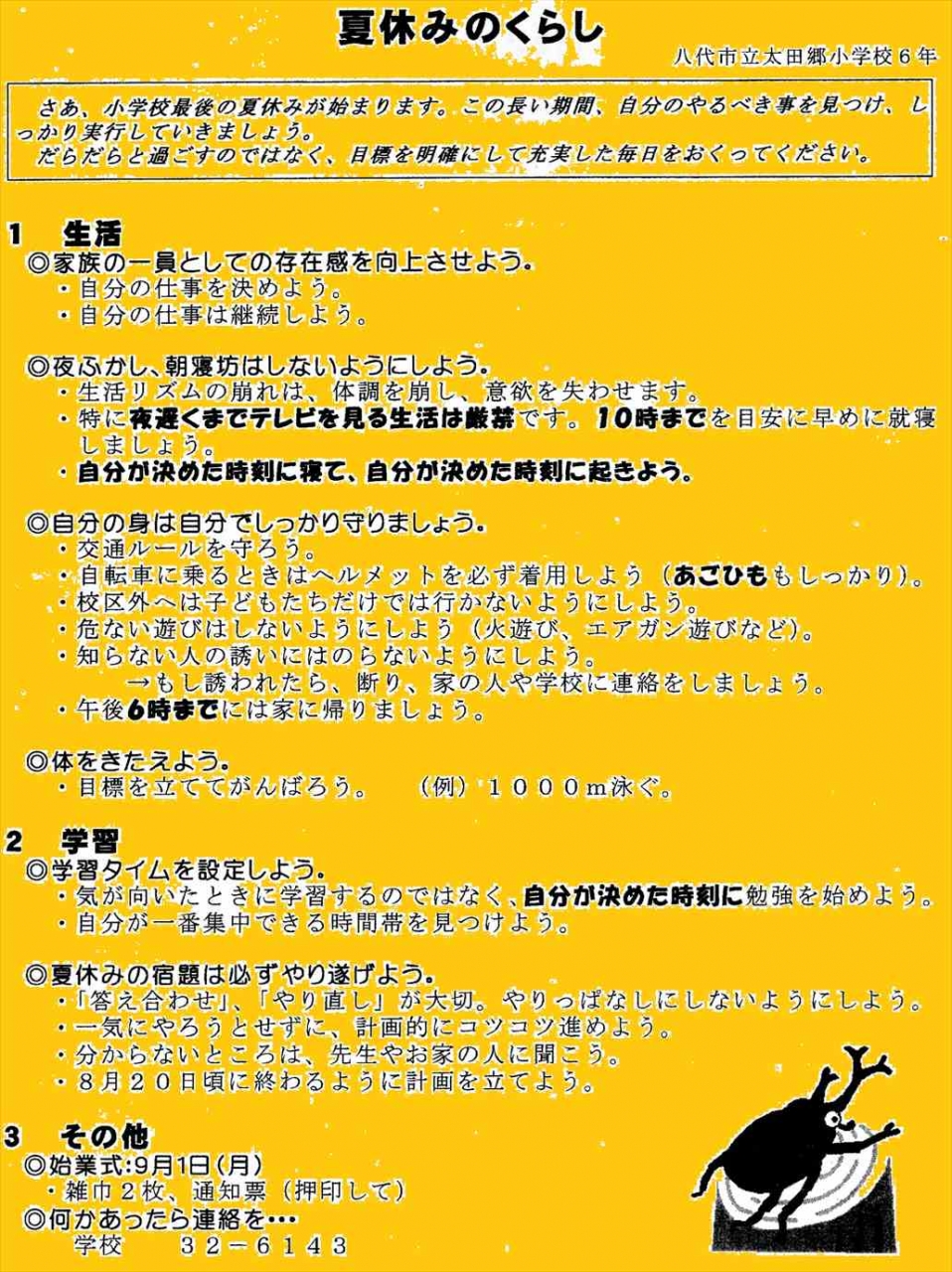

さて、宿題は進んでいますか。ときどき、宿題を書いてある「夏休みのくらし」をなくしました、という人がいるので、今回は、6学年すべての夏休みのくらしを掲載しておきます。これから先、もしなくしたらこのページで確認してください。(でも、なくさないでね。(^^;))

※文字が小さくて見づらいときには、画像を保存して拡大してご覧ください。画像を保存するには画像の上で右クリックをし『名前を付けて画像を保存』を選ぶか、画像をマウスでデスクトップまで引っ張っていってはなす(ドラッグアンドドロップ)ようにしてください。

※色は、学年の区別がつくようにこのホームページのために色付けしました。子どもたちに配ってあるものは、モノクロです。

【1年生】

【2年】

【3年】

【4年】

【5年】

【6年】

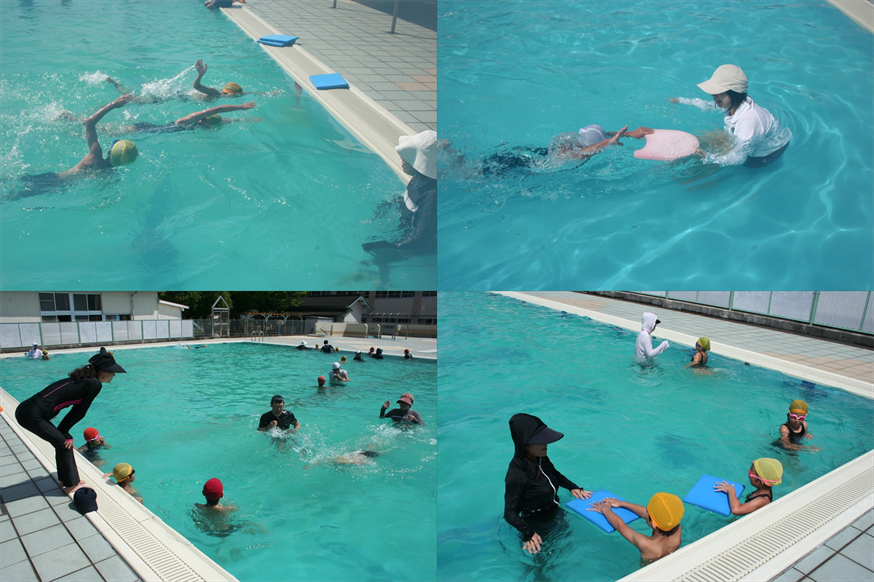

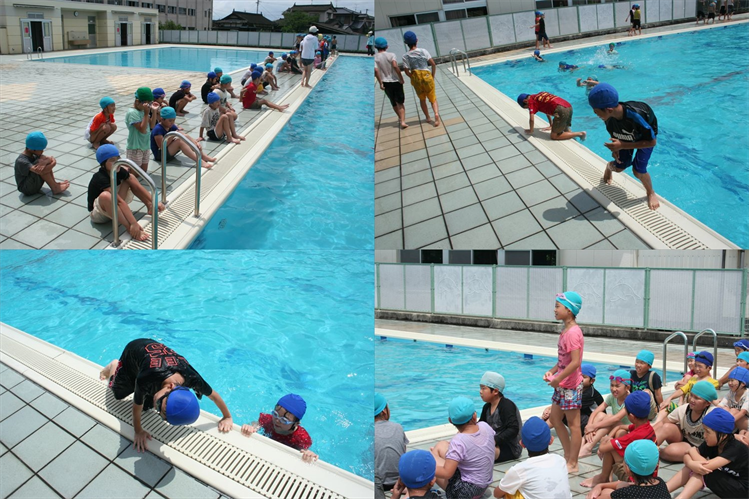

水泳教室

水泳教室

自信をもって泳ぎたい、25メートルを泳ぎ切りたい、もっと速く泳げるようになりたい、そんな気持ちを持った子どもたちがたくさんプールにやってきました。

二学期には水泳がないので、今年の水泳の練習は今回が最後です。みんなやる気満々で取り組んでいました。

先生たちも「手を伸ばして」「体の力を抜いて」と声をかけながら練習をさせておられました。

最後の測定では、今まで25メートルを泳げなかった人が次々と泳げるようになり、みんな笑顔いっぱいでした。

明日も練習がありますので、今日来ることができなかった人は明日練習に来てください。きっと泳げるようになりますよ。

音楽会に向けて

音楽会に向けて

太田郷小学校では、4年1組と音楽部が参加します。

夏休みになった今日も、練習が行われました。

音楽室からきれいな歌声がいつまでも響いていました。

13人の子どもたちを救うことができました。

13人の子どもたちを救うことができました。

一学期にボランティア委員会で実施した「ペットボトルキャップ集め」については、たくさんの保護者の方や児童の皆さんに協力していただきました。本当にありがとうございました。

このほど、イオン九州様より感謝状が届きましたのでご紹介します。

回収量はなんと53.6kgにものぼり、これで子どもたちに必要なポリオワクチンが13.4人分確保されたということです。

つまり13人の子どもたちの命を救えたことになります。

これからも、ボランティア委員会は世界の子どもたちのために様々な取り組みを行っていきます。ご協力よろしくお願いします。

片づけをしました。

片づけをしました。

何年も前の道具や壊れたものもたくさんあり、二学期から子どもたちが勉強に集中できる部屋になりました。

名所めぐりは「校区たんけん」へ

名所めぐりは「校区たんけん」へ

入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?

入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?まさか、いきなり涼しい部屋でゴロゴロなんてことはしていないでしょうね。(>_<)

さて、夏休みに入ると子どもたちは部活動や水泳教室以外ではあまり学校には来ません。

そこで、一応社会科を専門教科とするサイト運営者としては、太田郷の校区たんけんをして、子どもたちや保護者の皆さんにもより校区のことを知ってもらおうと思います。(ただ、普段は勤務や出張があるので、土・日くらいですが(^_^;)

太田郷校区は広いので、自分の住んでいるところ以外はなかなか知らないですからね。

私も、太田郷出身ではないので一緒に勉強するつもりで取材してこようと思っています。

「太田郷名所めぐり」を「太田郷校区たんけん」と名称を変えて、校区の様子を少しずつお知らせしていきます。

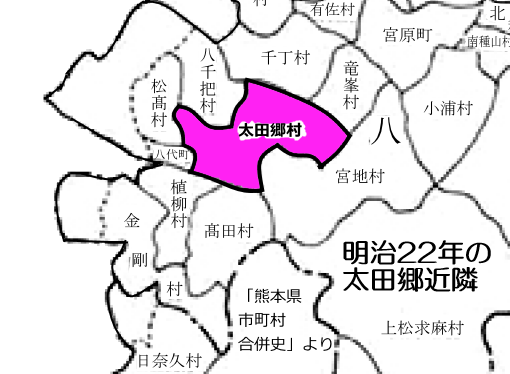

上は、私が昨年度「郷土資料作成部会」の一員として作った太田郷校区の俯瞰図です。

歴史的に見ると、「太田郷」という地名は、鎌倉~戦国時代の史料にすでにその名前が見られます。八代郡八代庄(荘)の太田郷という位置づけだったようです。

郷は律令制の敷かれた奈良時代に地方行政単位の最小単位として設定されたものですが、その後郷の下に村(惣村)が置かれ、いわゆる郷村制が成立しました。さらに、政治や行政の制度が変わることに伴い、規模や性質が変わり、太田郷は小さな行政単位ではなく、かなり多くの村(二十八ヶ村)が置かれていた大きな地域であったようです。(中世の史料では八代郡下の郷には、太田郷のほかに、道前郷、高田郷、小犬郷、道後郷などが見られます。)

明治維新の廃藩置県により新しい行政単位が再編成されるようになりました。明治22年には松江、萩原、横手、井上、片野川、片長、日置の7ケ村が合併して八代郡太田郷村が成立しました。「太田郷村」という名前はもちろん7ヶ村を含む二十数ヶ村が太田郷といわれていたこともありますが、7ヶ村の中を通る灌漑水路の「太田井手」の名前も考慮されたようです。これが、現在の太田郷校区の原型ですね。役場は萩原にあったそうです。当時の人口は約4300人。大正期にはコメ、麦のほかに、すでに畳表、藺草、七島筵(しちとうむしろ)などが生産されていたようです。

さて、太田郷小学校の前身である日置小学校はこれより前の明治7年に開校しており、太田郷村ができた時に「太田郷尋常小学校」と改称されました。

太田郷村はその後八代郡太田郷町を経て、昭和15年の市制施行を機に「八代町・太田郷町・植柳村・松高村」の4町村が合併して八代市が誕生しました。これを機に、太田郷の行政単位としての機能は八代市に移されることになりました。

これは、概要で史料にはほかにもたくさんの記述があるのですが、私は専門家ではないのでこれくらいで。(^.^)

また、もしかすると間違いがあるかもしれませんので、詳しい方はご指摘ください。訂正いたします。

(参考資料 「角川日本地名大辞典」 「熊本県市町村合併史(三訂版)」)

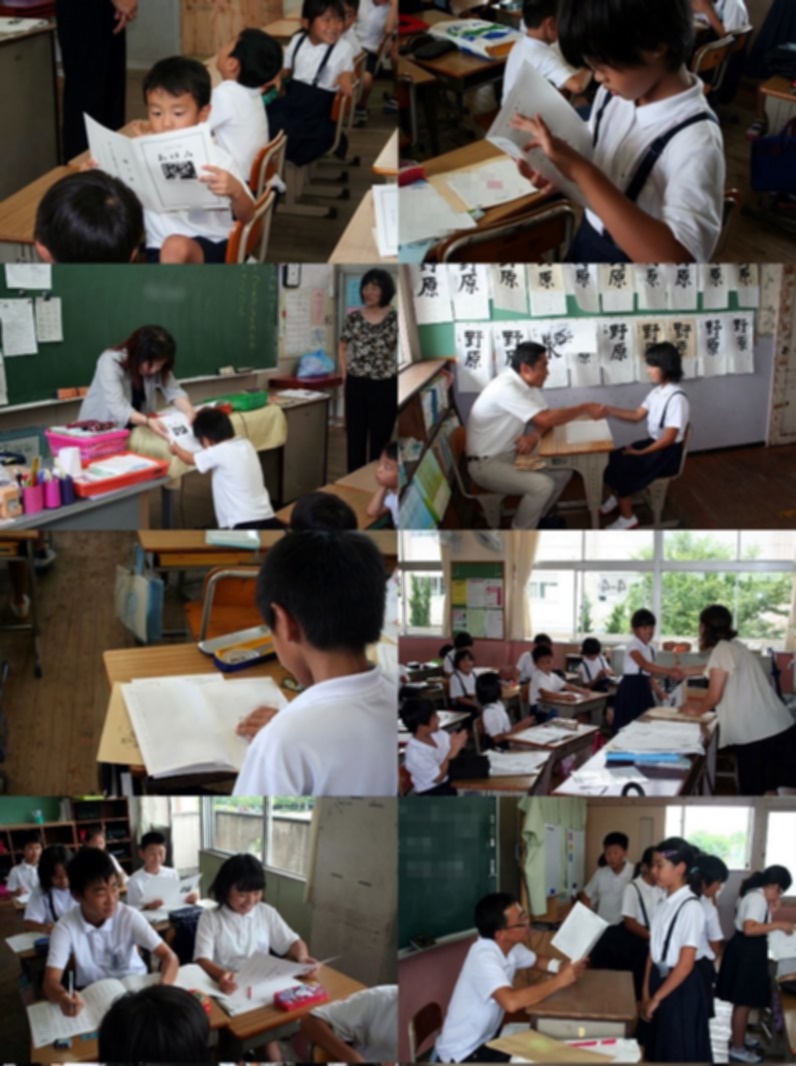

ドキドキワクワク通知表

ドキドキワクワク通知表

一年生は、もらうときの手の出し方、礼の仕方から教えてもらいました。(一年生の多くは、これ一体なんだろう?と、きょとんとした顔をしていました。(^.^))

高学年になると頑張ったことや二学期努力してほしいことなど具体的なアドバイスをもらいながら、時には握手もしながら通知表をもらいました。

一学期はどうだったかな?大丈夫。まだまだ二学期も三学期もあるから。夏休みもたくさん勉強して、二学期は先生を驚かせてください。

もちろん、友達とたくさん遊ぶのも大切ですよ。

通知表はよごさないように気をつけて、9月1日に学校にもってきてくださいね。(=^^=)

太田郷レンジャー登場!!

太田郷レンジャー登場!!

終業式に突然あらわれたヒーロー。それは、みんなの健康を守るため。

保健室の先生が「太田郷レンジャーーーーーーーー(^O^)v」とよぶと「赤」「青」「ピンク」「緑」「黒」の五人の戦士が次々と現れ、早寝早起き、暑さから身を守ること、食事の仕方、歯磨きや清潔な暮らしのことなど健康な体を保つために必要なことを教えてくれた。

みんなは、「〇〇先生だ」などと言っていたが、それはちがう。彼ら五人はみんなの健康を守る戦士なのだ。太田郷レンジャーは次の学校の子どもたちを守るために去って行ったが、またいつの日かみんなを励ましにやってくるだろう。

その時、みんなは、こう答えるはずだ「太田郷レンジャー、わたしたちはちゃんとやくそくを守って、元気だよ。けんこうにきをつけているよ!」と。

正義のヒーロー太田郷レンジャー、みんなのからだと健康を守る太田郷レンジャー、ぼくたちは、君たちとまた会えることを祈っているよ。

ありがとう、太田郷レンジャー\(^○^)/

終業式

終業式

校長先生からは、みんなが一学期に頑張ったことや校長先生自身の小さかった頃の夏休みの体験、みんなの通知表に書いてあったことの中から印象深かったことの紹介がありました。

また、ある男の子が「今日のランドセルは軽いです」と話しかけてきてくれたことに「宿題もいっぱい入れるかもしれないけど、夏休みの楽しみもいっぱい入るんだろうね」と思われたことを話されました。

生徒指導の先生からは、事故にあわないようにすること、携帯電話の使い方、知らない人に誘われたらきっぱり断ることなど「自分の身は自分で守る」ことが大切であることのお話がありました。

校長先生も、他の先生たちも、事故やけががなくて9月1日の始業式の日にみんなが全員そろってきてくれることが一番の願いです。

※校長先生のお話のくわしい内容は、「校長室へようこそ」に入れてあります。

1学期最後の給食でした。

1学期最後の給食でした。

1学期最後はみんなが大好きなカレーライスでした。心なしか、四月よりちょっぴりお兄ちゃんおねえちゃんになったようにも見えるかな?

小学校初めての夏休みです。幼稚園や保育園より長いよね。けがや病気をしないように気を付けて、楽しい夏休みを過ごしましょう。

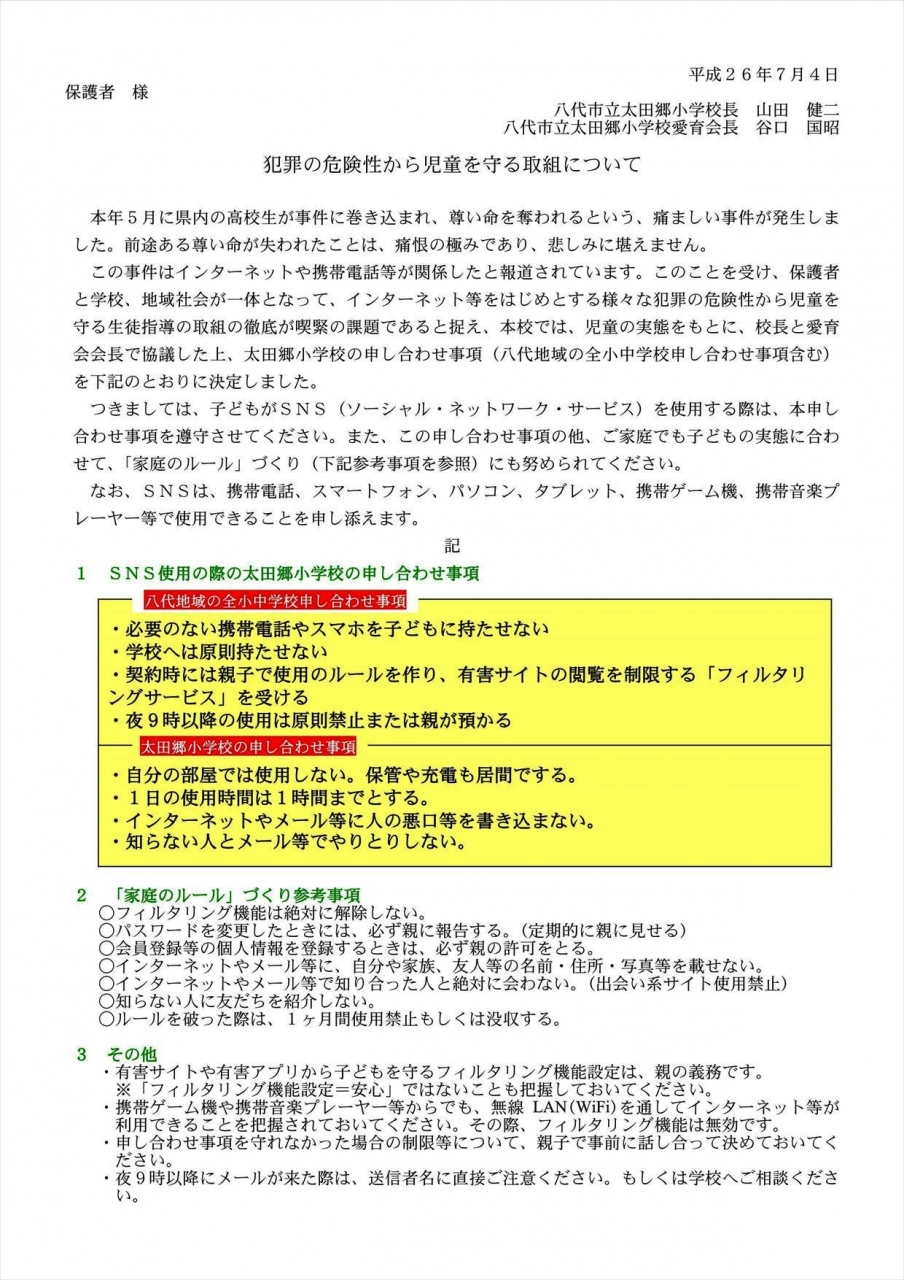

子どもたちを守れるのは保護者の皆さんです。

携帯電話、スマートフォン、パソコンなど様々コミュニケーションツールが犯罪に利用され、子どもたちが巻き込まれている事件が多発しています。

太田郷小学校でもPTAと協力しながら子どもたちを犯罪から守る取り組みを行っています。

間もなく夏休み。ますます犯罪の危険が高まる時期になります。

先日お配りしました「犯罪の危険性から児童を守る取り組み」の文書をもう一度お読みいただき、お子さんを守れるのはまず一番に保護者の方であることを強く思っていただければと思います。

なお、このことに関連する児童へのアンケート結果もお知らせします。あわせてお読みいただき、お子さんと話し合いをしてみてください。

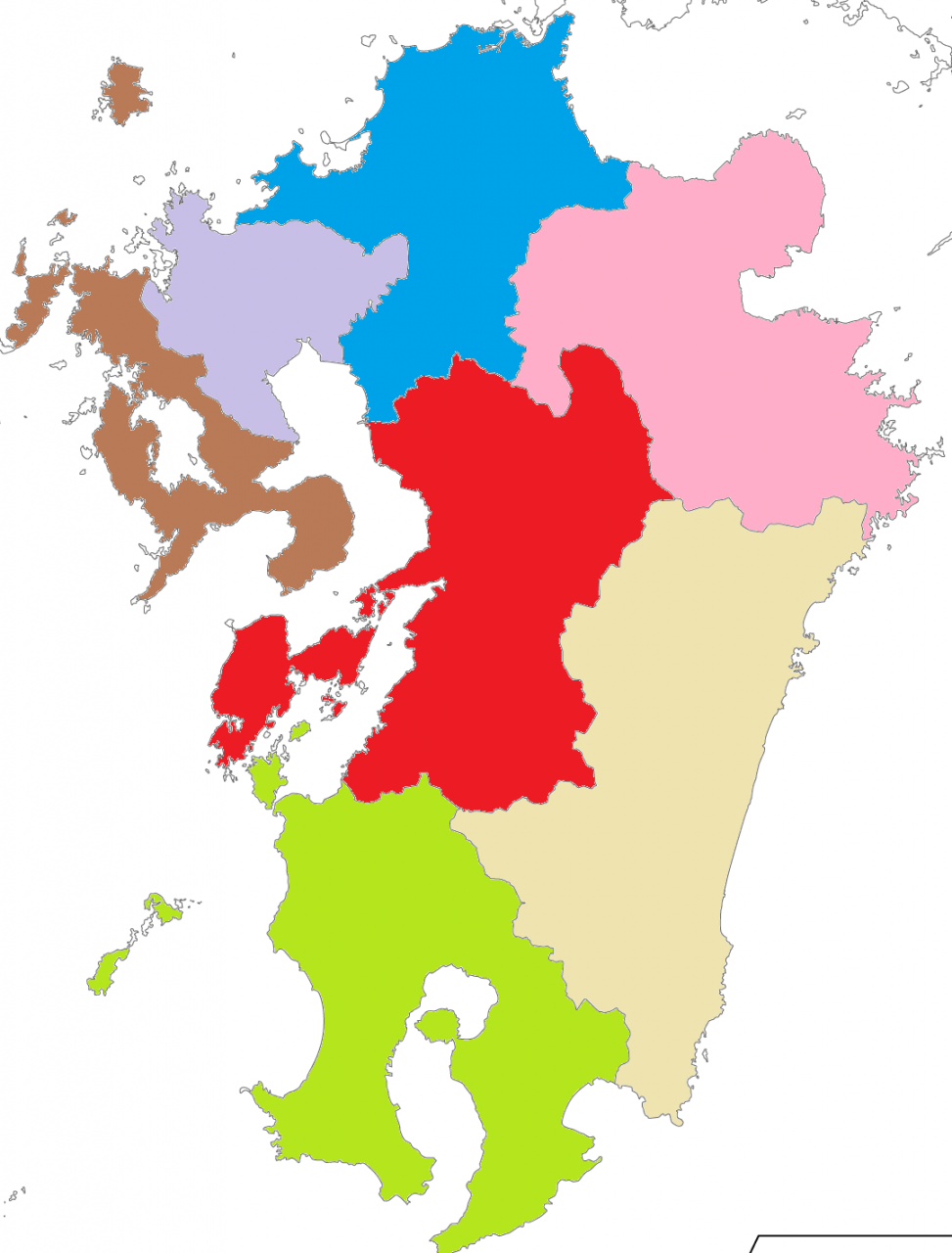

梅雨明け宣言?

梅雨明け宣言?

今日の気象庁発表のニュースでは、九州南部地方は梅雨明けしたようだということでした。

「今日は暑かったから、梅雨明けだろう」と先生たちと話していたところでした。

ところで、皆さん、熊本は九州南部でしょうか?

私もふと疑問に思って気象庁のホームページを見てみました。

なんと・・・九州南部とは「鹿児島県と宮崎県」(気象庁の設定している地域名)なのだそうです。

「えっーーーーーーーーーーーーーー?!」q(°O°)p

私は、てっきり熊本も九州南部に入ると思っていました。

熊本県は福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、そして山口県とともに「九州北部地方」なのだそうです。

ということは、まだ梅雨明け宣言は出ていないことになります。

ということは、まだ梅雨明け宣言は出ていないことになります。とはいうものの、このまま雨が降らなければ数日中には出るのでしょうね。

学期末の風物詩

学期末の風物詩

先生たちは定期的なテストや普段のミニテスト、ノート、授業態度、提出物、宿題など子どもたちの日常の学習態度、生活態度を総合的に考え評価をしています。

もちろん、テストも重要な要素です。高学年になると20分や30分では終わらないものばかり。ペース配分を間違えると時間切れになる場合もあります。

しかし、中学、高校でも同じです。いろいろな経験をすることがこれから生きてきます。

結果には必ず原因があります。いわゆる因果関係というものです。よい結果を出すためには、それを導くための原因を自分で作り出しているかどうかにかかっています。

さあ、通知表はどうかな?ワクワクドキドキですね。(*^○^*)

早口ことば言えるかな?

早口ことば言えるかな?

今日は、「太田郷ことばあそび」と題してみんなで早口言葉や群読に取り組みました。

全校児童で声を合わせるのはとても大変ですが、クラスでも練習してきており、最後にピタッときまった時はとても気持ちが良かったです。

1年生や2年生ももとても元気よく上手にできました。

これからも子どもたちの「言語活用」能力の向上に様々な取り組みをしていこうと思います。

お願い

お願い

(保護者の方へのお願いです。)

(保護者の方へのお願いです。)例年、夏休みは転居が多くなる時期です。校区外転居(転校)の場合はもちろんですが、校区内転居(転校はせず、住所の変更のみ)の場合も、早めに担任までお知らせください。保護者の方への連絡や緊急の場合の対応に支障が出る場合があります。ご協力よろしくお願いします。

※特に、転校する必要が発生した場合はできるだけ早く担任へお知らせください。

あの日を忘れない

あの日を忘れない

広島では、昭和20年だけで14万人、長崎で7万人の方がなくなり、その後も後遺症に苦しみながらたくさんの方がなくなりました。今でも苦しんでおられます。

あの戦争、あの原爆を体験された方の中には「もう、思い出したくない」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。その通りだと思います。

ただ、思い出したくないけれど、これを伝えるのが自分たちの使命であると、苦しみを乗り越えて、語り部となってくださっている方もいらっしゃいます。

今年は、終戦から数えて69年、来年は70年になります。戦後生まれが圧倒的に多くなりました。しかし、直接戦争や原爆を体験していなくても、私たち日本人にはその苦しみを語り伝えていかなくてはならない使命があるのではないでしょうか。それは、特定の人や国などに対する憎しみや恨みではなく、戦争がいかに悲惨で愚かなものであるか、今生きている人々やこれから生まれてくる子どもたちが戦争や核兵器で苦しむことが絶対ないようにするためです。

5年生の保護者の有志の方の中に「自分たちも平和学習の支援ができるのではないか」と思ってくださった方がおいでになり、今日は、5年生に広島の原爆についてのお話をしてくださいました。そう思っていただけることそのものが大変ありがたいことです。

子どもたちも、来年の修学旅行の学習が深まる良いきっかけとなったことだと思います。ありがとうございました。

夏の甲子園、終戦記念日の8月15日の正午にはサイレンが鳴り、戦争の犠牲者の方々に黙とうをささげます。

こういうことの意味することを一つ一つ子どもたちにお話しいただければ、そのまま平和教育となります。

特別なことをする必要はありません。平和っていいなあ、いつまでも平和な世の中であってほしい、そんなことを子どもたちにお話しいただければありがたいです。

自分の身を守ろう(着衣水泳)

自分の身を守ろう(着衣水泳)

さて、夏休み一番の気がかりは、事故です。交通事故はもちろんですが、水の事故が多発する時期です。毎年、日本のどこかで「〇〇県の〇〇川で小学生が足を滑らせ、溺死」といったいたましいニュースが聞かれます。そういった事故が0になるように、私たちも指導しています。その一環として3年生はプールおさめのまえに、着衣水泳を体験しました。

普段着る服を着て泳いでみます。すると水着と違ってとても泳ぎにくいことがわかります。水を吸って重くなり、体にまとわりついて動きも鈍くなります。

この体験で、水の怖さ、水の事故にあわないためにはどんなことを心がければよいかを考えるきっかけをつかみます。

自分で体験し、自分で考えなければ身を守ることはできません。事故のない楽しい夏休みを過ごせるように、自分でよく考え行動したいですね。

二中校区小中連携の話し合いがありました。

二中校区小中連携の話し合いがありました。

今日は、本年度第1回目の会でした。三校の担当の先生方が集まり、子どもたちにどんな働きかけをしたら、安心して学校生活を送り、中学校へも安心して進学できるのか話し合いました。

以前も紹介した「十二校園」とは別組織ですが、地域の小中学校が協力することにより子どもたちどうし、先生たちどうしも仲良くなり、この地域の教育力が高まるのではと考えています。

( ↓ 放課後本校に集まって、熱心に話し合いをする三校の先生方)

幼稚園の子どもたちとプール遊び

幼稚園の子どもたちとプール遊び

定期的に、太田郷幼稚園と太田郷小学校の子どもたちがいろいろな交流をしています。

今日も5年生とプール遊びの交流をしました。

4時間目に小プールでみんなでワイワイプール遊びです。幼稚園の子どもたちにとっては、とっても大きなプールでしたが、5年生が一緒にいてくれて安心して遊べました。

楽しかったかな?来年小学校で待ってるよ。

お姉ちゃんにつかまっているので安心!

どんどん進んでいってね。

握手かな?水の掛け合い?

5年生も楽しそう

ワイワイ、楽しそうな声が聞こえてきそうです。

ありがとう5年生、ありがとう幼稚園の皆さん。

みーんないい思い出ができました。

耐震工事順調です。

耐震工事順調です。

外壁工事や屋上の工事もかなり進んでいるようです。工事関係の皆様ご苦労様です。m(_ _)m

子どもたちの安全面を考慮し、車が出入りする時間や工事の仕方にも注意を払っていただいています。

運動会前後には完成する模様です。

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。