熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

令和3年度までの学校生活のページ

お友達大好き!

お友達大好き!

「せんせいさようなら」「さようならー」

「せんせいさようなら」「さようならー」今日も、1年生が元気に帰っていきます。

1年生の先生に用事があり、1年教室に行ってみると、何人も寄ってきて、「ねえねえ」と話しかけてくれます。とってもかわいいです。

「〇△◇◎先生、さようなら」と、大きな声で私にさよならを言ってくれます。しかもフルネームで。おまけに完全に別の先生の名前を。(まあいいか・・・(^_^;))

そんな一年生教室のろうかを見ると、なんとまあ、かわいい工作がたくさん飾ってあること。ビニールに色セロファインを貼って、大好きなお友達の顔を作っているようです。

下の紙には「〇〇ちゃん」とお友達の名前も書いてあります。

(いいなあ、先生の顔も作ってほしいなあ。できれば、正しい名前で (^_^))

保護者の皆さん、授業参観を楽しみにしていてください。

常に向上心を持つ

常に向上心を持つ

今日の6時間目は、6年生の水泳の授業でした。

今日の6時間目は、6年生の水泳の授業でした。よく見てみるとみんな足に黄色いものをつけています。

なんだかわかりますか?そう、フィン(足ひれ)です。

これは、推進力を増す用具なので、スピードの体感やキックのフォーム矯正などに使っています。

私たちが小学生の時は、せいぜいビート板だけでしたが、いまは、ヘルパーはもちろん、フィンやパドルといった水の抵抗を感じながらフォーム作りをする用具が小学校でも使われるようになりました。

もっと速く、もっと遠くへ。自分の限界に挑戦する向上心は、必ずほかの所でも生きてきます。

時は、常に前へと進む。今日の自分より、明日の自分が成長しているように、頑張っていこう。(最後は青春ドラマになりました(^_^))

メダカブリーダー???

メダカブリーダー???

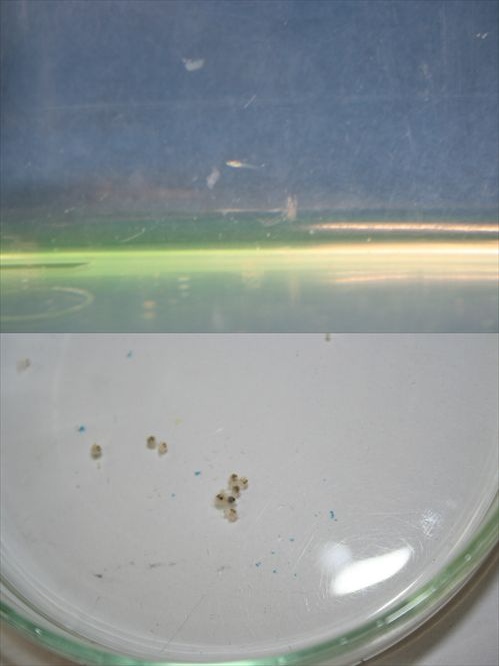

理科専科のM先生が、この前から「いやあ、今年はメダカがうまく育ちました。卵もたくさんつけています。」「このあいだ5匹も卵からかえりました。」と盛んに話されるので、「どれどれ(+_+)と理科室に見に行きました。」

そしたら、なるほど卵の入ったシャーレがたくさんあります。

そして、小さな水槽では、ほんの数ミリの孵化したばかりの稚魚が泳いでいるではありませんか。(\(◎o◎)/!)

「なるほど、ほんとに孵化してる」。実は、学校でメダカを繁殖させることはとても難しいのです。

条件がなかなか整わないうえに、子どもたちが出はいりしたり、実験で使ったりしてメダカにはとても ストレスがかかります。

「いやあ、私はメダカブリーダーができますよね。」と冗談半分のМ先生!。

でも、確かに上手に育っています。

上の写真が孵化したばかりのメダカです。実際の体長は、ほんの数ミリです。

下の写真は、シャーレに入った卵です。うまく育てば、これも孵化します。

皆さん、メダカにストレスを与えないようにそっと観察しましょう。

5.6年生は何かなあ?

5.6年生は何かなあ?

今日は、5年生は6時間目に体育館で学年童話発表会をしました。

今日は、5年生は6時間目に体育館で学年童話発表会をしました。6年生は、社会、道徳、国語などそれぞれ計画された授業が行われました。

高学年になると本当に落ち着いた学習ができますね。

3.4年生は何してる?

3.4年生は何してる?

上の4枚は、3年生、下の4枚が4年生です。

3年生は、一斉に習字の時間でした。「日」を書いていました。

私服を着ている子がいますが、習字の墨がついてもいいように汚れ対策です。

右上の「折れ」の所が難しい漢字です。上手に書けたかな?(^.^)

4年生の写真の中に、音楽室でいすの上に立っている人の写真があります。これは、音楽室で、声を出しやすくするために、自分たちで自主的に立って歌っているのだそうです。

水泳は、個人差を考慮して、たくさん泳ぐグループと少しずつ泳ぐグループに分けてあります。

下の右は、童話発表会の学級予選の様子です。座って聞いている人も、評価シートに書き込みをしています。

3年生は、一斉に習字の時間でした。「日」を書いていました。

私服を着ている子がいますが、習字の墨がついてもいいように汚れ対策です。

右上の「折れ」の所が難しい漢字です。上手に書けたかな?(^.^)

4年生の写真の中に、音楽室でいすの上に立っている人の写真があります。これは、音楽室で、声を出しやすくするために、自分たちで自主的に立って歌っているのだそうです。

水泳は、個人差を考慮して、たくさん泳ぐグループと少しずつ泳ぐグループに分けてあります。

下の右は、童話発表会の学級予選の様子です。座って聞いている人も、評価シートに書き込みをしています。

1.2年生は、何を勉強してるのかな?

1.2年生は、何を勉強してるのかな?

上4枚が1年生、下4枚が2年生です。

1年生は、国語で「おむすびころりん」の授業でした。自分が、おじいさんになってセリフを考えながら体で表現しています。

みんなとても楽しそうでした。

2年生は、学年童話発表会を体育館でしました。

代表のひとは緊張しているはずですが、とっても落ち着いて、心を込めて読んでいました。

もちろん、本は使わず暗記です。長いお話をよく覚えられましたね。

おうちの方も見においでになっていました。

1年生は、国語で「おむすびころりん」の授業でした。自分が、おじいさんになってセリフを考えながら体で表現しています。

みんなとても楽しそうでした。

2年生は、学年童話発表会を体育館でしました。

代表のひとは緊張しているはずですが、とっても落ち着いて、心を込めて読んでいました。

もちろん、本は使わず暗記です。長いお話をよく覚えられましたね。

おうちの方も見においでになっていました。

アメニモマケズ!

アメニモマケズ!

八代地方は、金曜日の夜から土曜日にかけて激しい雨でしたが、皆様の所はいかがでしたでしょうか。

八代地方は、金曜日の夜から土曜日にかけて激しい雨でしたが、皆様の所はいかがでしたでしょうか。先週1000人を超えたばかりの来校者(アクセスカウンター)が、1週間で500人増え、ついに1500人になりました。

本当にありがとうございます。工夫をしながらできるだけ「今の太田郷小」をお知らせしようとアメニモマケズ頑張っています。

始めたばかりで、気づかない所も多々あるかと思いますので、電話やメール、お子さんを通じてお気づきをお知らせいただけるとありがたいです。

また、「こんなことも載せてほしい」というご要望がありましたら、それもお知らせください。

これからも、太田郷小学校のホームページにご期待ください。

【6/23の週の予定です。】

24日(火)平和集会 2校時 体育館

26日(木)1.2年生の交通教室2.3時間目

27日(金)校内童話会 2校時 体育館 9時45分~10時30分

【校内童話会には、保護者の方はおいでいただいても結構ですが、狭いので、いすなどは用意できません。すみません。】

※7月の行事予定は、左のメニューの中の「行事予定カレンダー」で確認してください。

※余談ですがついさっき、このトップページが消えました。間違って、メニューの中から削除してしまったようです。何とか復活させましたが、びっくり、びっくり・・・。

朝自習

朝自習

下の記事で、愛育会の「読み聞かせ」のことについて書きました。

実は、この時間は朝自習(8時30分~45分)の時間で、他の曜日には先生がついて授業で十分理解できなかったところの補充や、ドリル、その他各学級で計画している内容の学習をしています。

上の2枚は3年生のクラスで漢字テストをしている様子です。みんな真剣ですね。

一番下の写真は6年生のクラスで、童話発表会の代表を決めるための予選をしているところです。

月曜日は職員朝会があるで、1年生から6年生まで自分たちで静かに自習をしています。

毎日の積み重ねが大きな力になるのです。

読み聞かせの時間

読み聞かせの時間

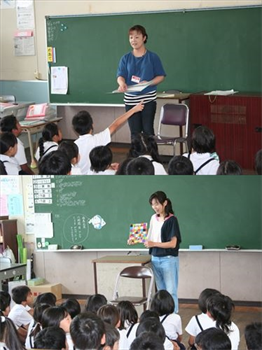

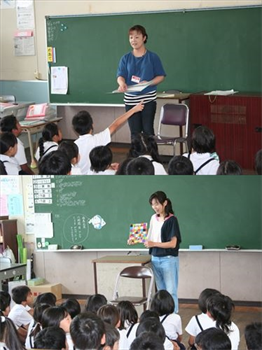

今月から毎週金曜日 の朝に、愛育会の図書委員の皆さんが、朝の読み聞かせに来てくださいます。

の朝に、愛育会の図書委員の皆さんが、朝の読み聞かせに来てくださいます。

子どもたちがとても楽しみにしている時間です。

「〇〇ちゃんのお母さんだ」という声に、ちょっと照れる子もいて、和気あいあいとした雰囲気の中、昔話など図書委員さんたちで選ばれた本を読んでくださいます。

一学期は、六月の間、二学期は、十月と十一月、三学期は、一月と二月に行われます。

また、十一月には、五年生対象にパネルシアターも計画されています。

皆さん、楽しみにしていてください。

の朝に、愛育会の図書委員の皆さんが、朝の読み聞かせに来てくださいます。

の朝に、愛育会の図書委員の皆さんが、朝の読み聞かせに来てくださいます。子どもたちがとても楽しみにしている時間です。

「〇〇ちゃんのお母さんだ」という声に、ちょっと照れる子もいて、和気あいあいとした雰囲気の中、昔話など図書委員さんたちで選ばれた本を読んでくださいます。

一学期は、六月の間、二学期は、十月と十一月、三学期は、一月と二月に行われます。

また、十一月には、五年生対象にパネルシアターも計画されています。

皆さん、楽しみにしていてください。

耐震工事進行中

耐震工事進行中

学校の耐震工事もずいぶん進んできました。この前は大きなクレーンが入ってきましたし、上から見ていると一年生教室横のコンクリートのろうかがきれいに修復されていきます。

完成したら、見違えるようにきれいになっているのでしょうね。

まだまだ秋まで続くそうですが、その日を楽しみにしておきましょう。

まだ、図書館の利用ができません。

まだ、図書館の利用ができません。

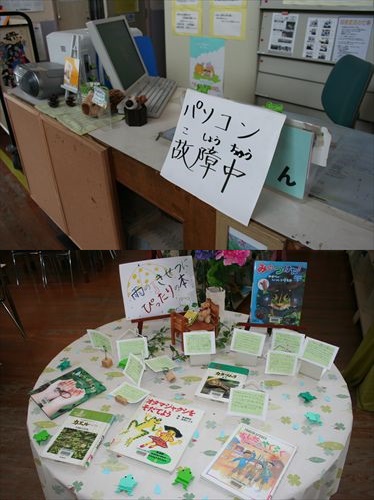

おとといから図書館のネットワークが切断し、パソコンが使えなくなりました。貸し出しはすべてパソコンでの管理ですので、今図書館の本を借りたり返したりすることができません。

今日(金曜日)市役所の担当の方が来られて、もう一度修復をされますので、しばらく待っておいてください。

下は、図書館のコーナーです。梅雨時期なので「雨の季節にピッタリの本」が置いてあります。日本には四季があるので、それぞれにピッタリの本がありますよ。

貸し出しはまだできませんが、利用はできますので、図書館で読んでみてください。

研究授業

研究授業

どこの小学校でもそうなのですが、先生たちは、わかりやすい授業を作るための研究をしています。

それを「校内研究」といいます。太田郷小の今年の校内研究も、授業つくりの研究です。

これは、五年生の国語の研究授業の様子です

難しい説明文の読み取りだったのですが、自分でしっかりノートに書き発表できました。

一番下にあるのは、ある女の子の国語辞典です。4年生の時から調べたところに付箋を貼り続け、こんなにたくさんになりました。

自分の努力が目に見えるのでやる気も起きるでしょうね。

太田郷小学校のヒミツ!

太田郷小学校のヒミツ!

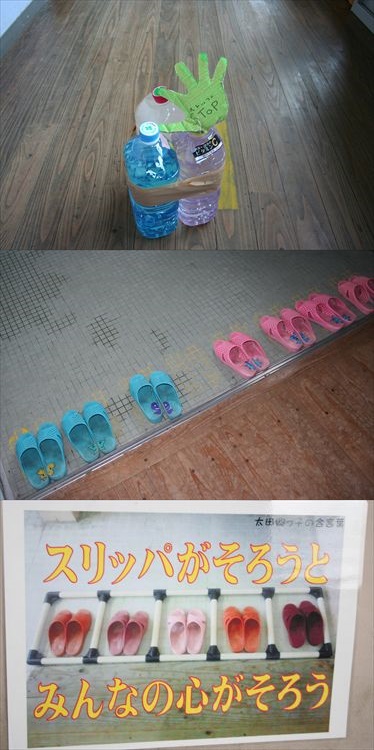

ヒミツ!…といっても、特別なものではなく、校内にはこんなものがありますよ、という紹介です。

私は、夕方に学校の戸締りのお手伝いもしていますが、戸締りをしているといろいろなものが目につきます。

これは、理科室です。

イラストが上手ですよね。5年生の勉強なので、高学年はどの先生が描かれたかすぐ分かるはずです。

今は、現場にもカメラやインターネットの利用が広まっていますが、手書きのイラストは訴えてくる力があります。説得力がありますね。

下にあるのも、理科室にあったもの。

これは、校内の教室どこにでも貼ってある「発表の仕方」の掲示プリントです。ときどき、これを見て練習してみましょう。

↓続きがあります。「続きを読む」をクリック

これは、生活委員会の人たちが、ろうかを走らないように呼びかけるために作った水の入ったペットボトルです。

安全にも気を配り、訴えかけるものも十分にありますね。

そしてこちらは、トイレのスリッパ。きれいに並んでいる学年のものです。残念ながらすべての学年がこうではないのですが、一人一人が気を付けて、こんなにきれいにならべられるようになったらいいですね。

強さの秘密

強さの秘密

太田郷小学校にはたくさんの部活動があります。みんな一生懸命練習しています。

強い部活も多く、昨年度はミニバスケ部と野球部が県の大会で優勝しました。陸上部も県大会で何人も優勝しています。他の部活もトロフィーや賞状をたくさんもらってきました。

また、バスケ部ではないのですが、昨年度八代市の駅伝大会で太田郷小チームが新記録で優勝しました。

その中で、今日はミニバスケ部を紹介します。

ミニバスケ部は昨年度熊本県バスケットボール大会で優勝し県代表として東京で行われた全国大会に出場しました。伝統的に強いのですが、その強さの秘密は、「心」にあります。

左の写真をご覧ください。バスケットではあるのですが、外でダッシュを繰り返しています。その時に、「ハイッ」『ハイッ!」と自分たちで声を出しながらダッシュを繰り返すのです。

私たちがそばを通ると大きな声で「こんにちはー」と挨拶をしてくれます。

一人一人の目ががとても真剣です。

強さの秘密は、この一人一人の真剣さにあるのです。「上手になりたい」「自分を高めたい」この目的意識が高いので、練習にも気持ちが入り、一日一日の成長が目覚ましいのです。

強い部活に共通していることだと思いますが、どれだけ目的意識を持って参加しているか、全員が一つの方向を向いているか、これにかかっています。

今年も、ミニバスケ部はきっと活躍してくれるでしょう。また、他の部活動も昨年度以上に活躍してくれること間違いありません。

名人芸

名人芸

どんな世界にも名人といわれる人はいます。

Y先生は、理科の教材でもあるツルレイシとインゲンマメを中庭の花壇で育てていらっしゃいます。

あまり、日当たりもよくなく、条件は悪いのですが、ご覧のように青々とした立派な葉が茂っています。

夕方になると毎日のように世話をしに来ておられます。

名人といわれる人に共通するのは、作品や、相手に対する熱意と愛情であることは、万国共通のようです。

少人数授業

少人数授業

太田郷小では、三年生以上に少人数授業を取り入れています。(六年生はティームティーチングをしています。)

少人数授業というのは、クラスを分けて人数を少なくし、一人一人により分かりやすい授業をすることです。太田郷小では、算数の少人数授業 をしています。

これは、四年生の少人数授業の様子です。

人数が少ないので、一人一人が先生の近くにいます。

黒板も近く、テレビも近く、先生のお話もよく聴けます。

少人数授業というのは、クラスを分けて人数を少なくし、一人一人により分かりやすい授業をすることです。太田郷小では、算数の少人数授業 をしています。

これは、四年生の少人数授業の様子です。

人数が少ないので、一人一人が先生の近くにいます。

黒板も近く、テレビも近く、先生のお話もよく聴けます。

調理実習

調理実習

昨日は六年三組が調理実習をしました。

卵料理と野菜のソテーだったそうです。

さて、味はいかが・・・?

後片付けも、家庭科の大切な技能です。

給食と一緒に作った卵料理を食べました。

自分たちが作ったものなので、量が多くても食べられます。

きらきらの世界

きらきらの世界

四年生は、図工で「きらきらの世界」という工作を作っています。

身の回りにあるきらきら輝く材料で、自分の想像の世界を作ります。

図工で求められる「構想する力」を育てる大切な教材です。

みんな、どんなきらきらの世界ができたでしょうね。

七月の授業参観を楽しみにしていてください。

昨日の太田郷小

昨日の太田郷小

昨日は、更新の時間がなく、毎日更新が途切れてしまいしまた。

今日から、また頑張ります。

傘のシーズンです。雨の日は児童昇降口にある傘立てもいっぱいになります。

ところが、帰りに雨があがると傘を忘れる子が続出。(涙!)

そして、忘れ傘がだんだん増えていきます。学校には、たくさんの忘れ傘が置いたままにしてあります。

かわいそうなので、持ち主の人は持ち帰りましょう。

教室に飾るためでしょうか。廊下にきれいなアジサイが水につけておいてありました。

花を見て、心いやされる人もたくさんいます。きれいな花を見て、きれいだなと思える心のゆとりがほしいですね。

(自分の反省です。)

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

四年生は、昨日、目の不自由な方についての学習をしました。

お話を聞いたり、点字の作り方を練習したりしました。

相手の立場になって考えることがいかに大切なのかを学んでいくのも、太田郷小の総合的な学習の時間の大切な目標です。

点字の役割や作り方についてお話を聞きました。

実際に作ってみました。

「難しいなあ」という人もいれば「私できたよ」という人もいました。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

4

0

7

2

2

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。