熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

名所めぐりは「校区たんけん」へ

名所めぐりは「校区たんけん」へ

夏休みに 入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?

入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?

まさか、いきなり涼しい部屋でゴロゴロなんてことはしていないでしょうね。(>_<)

さて、夏休みに入ると子どもたちは部活動や水泳教室以外ではあまり学校には来ません。

そこで、一応社会科を専門教科とするサイト運営者としては、太田郷の校区たんけんをして、子どもたちや保護者の皆さんにもより校区のことを知ってもらおうと思います。(ただ、普段は勤務や出張があるので、土・日くらいですが(^_^;)

太田郷校区は広いので、自分の住んでいるところ以外はなかなか知らないですからね。

私も、太田郷出身ではないので一緒に勉強するつもりで取材してこようと思っています。

「太田郷名所めぐり」を「太田郷校区たんけん」と名称を変えて、校区の様子を少しずつお知らせしていきます。

上は、私が昨年度「郷土資料作成部会」の一員として作った太田郷校区の俯瞰図です。

歴史的に見ると、「太田郷」という地名は、鎌倉~戦国時代の史料にすでにその名前が見られます。八代郡八代庄(荘)の太田郷という位置づけだったようです。

郷は律令制の敷かれた奈良時代に地方行政単位の最小単位として設定されたものですが、その後郷の下に村(惣村)が置かれ、いわゆる郷村制が成立しました。さらに、政治や行政の制度が変わることに伴い、規模や性質が変わり、太田郷は小さな行政単位ではなく、かなり多くの村(二十八ヶ村)が置かれていた大きな地域であったようです。(中世の史料では八代郡下の郷には、太田郷のほかに、道前郷、高田郷、小犬郷、道後郷などが見られます。)

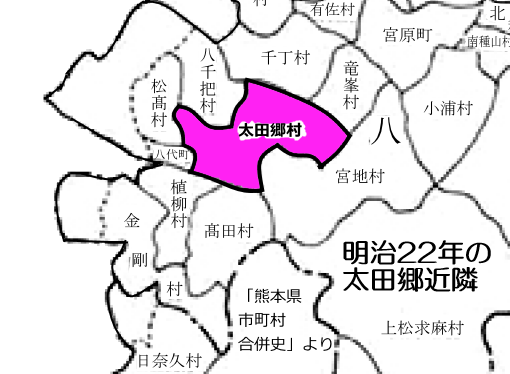

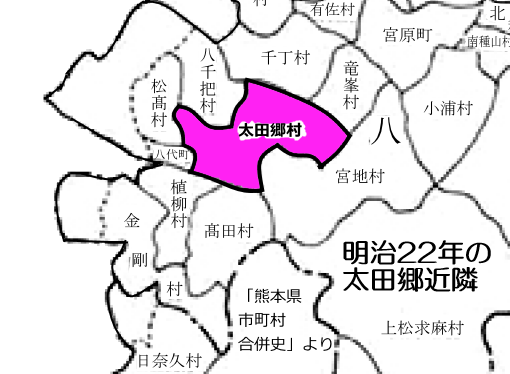

明治維新の廃藩置県により新しい行政単位が再編成されるようになりました。明治22年には松江、萩原、横手、井上、片野川、片長、日置の7ケ村が合併して八代郡太田郷村が成立しました。「太田郷村」という名前はもちろん7ヶ村を含む二十数ヶ村が太田郷といわれていたこともありますが、7ヶ村の中を通る灌漑水路の「太田井手」の名前も考慮されたようです。これが、現在の太田郷校区の原型ですね。役場は萩原にあったそうです。当時の人口は約4300人。大正期にはコメ、麦のほかに、すでに畳表、藺草、七島筵(しちとうむしろ)などが生産されていたようです。

さて、太田郷小学校の前身である日置小学校はこれより前の明治7年に開校しており、太田郷村ができた時に「太田郷尋常小学校」と改称されました。

太田郷村はその後八代郡太田郷町を経て、昭和15年の市制施行を機に「八代町・太田郷町・植柳村・松高村」の4町村が合併して八代市が誕生しました。これを機に、太田郷の行政単位としての機能は八代市に移されることになりました。

これは、概要で史料にはほかにもたくさんの記述があるのですが、私は専門家ではないのでこれくらいで。(^.^)

また、もしかすると間違いがあるかもしれませんので、詳しい方はご指摘ください。訂正いたします。

(参考資料 「角川日本地名大辞典」 「熊本県市町村合併史(三訂版)」)

入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?

入って最初の土・日というより三連休でした。おうちの皆さん、子どもたちはどんな感じでしょう?宿題やお手伝いを張り切って頑張っていますか?部活でしょうか?まさか、いきなり涼しい部屋でゴロゴロなんてことはしていないでしょうね。(>_<)

さて、夏休みに入ると子どもたちは部活動や水泳教室以外ではあまり学校には来ません。

そこで、一応社会科を専門教科とするサイト運営者としては、太田郷の校区たんけんをして、子どもたちや保護者の皆さんにもより校区のことを知ってもらおうと思います。(ただ、普段は勤務や出張があるので、土・日くらいですが(^_^;)

太田郷校区は広いので、自分の住んでいるところ以外はなかなか知らないですからね。

私も、太田郷出身ではないので一緒に勉強するつもりで取材してこようと思っています。

「太田郷名所めぐり」を「太田郷校区たんけん」と名称を変えて、校区の様子を少しずつお知らせしていきます。

上は、私が昨年度「郷土資料作成部会」の一員として作った太田郷校区の俯瞰図です。

歴史的に見ると、「太田郷」という地名は、鎌倉~戦国時代の史料にすでにその名前が見られます。八代郡八代庄(荘)の太田郷という位置づけだったようです。

郷は律令制の敷かれた奈良時代に地方行政単位の最小単位として設定されたものですが、その後郷の下に村(惣村)が置かれ、いわゆる郷村制が成立しました。さらに、政治や行政の制度が変わることに伴い、規模や性質が変わり、太田郷は小さな行政単位ではなく、かなり多くの村(二十八ヶ村)が置かれていた大きな地域であったようです。(中世の史料では八代郡下の郷には、太田郷のほかに、道前郷、高田郷、小犬郷、道後郷などが見られます。)

明治維新の廃藩置県により新しい行政単位が再編成されるようになりました。明治22年には松江、萩原、横手、井上、片野川、片長、日置の7ケ村が合併して八代郡太田郷村が成立しました。「太田郷村」という名前はもちろん7ヶ村を含む二十数ヶ村が太田郷といわれていたこともありますが、7ヶ村の中を通る灌漑水路の「太田井手」の名前も考慮されたようです。これが、現在の太田郷校区の原型ですね。役場は萩原にあったそうです。当時の人口は約4300人。大正期にはコメ、麦のほかに、すでに畳表、藺草、七島筵(しちとうむしろ)などが生産されていたようです。

さて、太田郷小学校の前身である日置小学校はこれより前の明治7年に開校しており、太田郷村ができた時に「太田郷尋常小学校」と改称されました。

太田郷村はその後八代郡太田郷町を経て、昭和15年の市制施行を機に「八代町・太田郷町・植柳村・松高村」の4町村が合併して八代市が誕生しました。これを機に、太田郷の行政単位としての機能は八代市に移されることになりました。

これは、概要で史料にはほかにもたくさんの記述があるのですが、私は専門家ではないのでこれくらいで。(^.^)

また、もしかすると間違いがあるかもしれませんので、詳しい方はご指摘ください。訂正いたします。

(参考資料 「角川日本地名大辞典」 「熊本県市町村合併史(三訂版)」)

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

5

2

4

2

4

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈熊本県学校問題解決支援相談窓口〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。