美咲野っ子ブログ

4年生 見学旅行に行ってきました

9月19日(木)

社会科の校外学習で一日見学旅行に行きました。

通潤橋と円形分水を見学。機械がまだなかった時代に、村に住む人々が力を合わせて造られた姿を想像しながら、当時の人々のご苦労に思いを馳せました。

清和文学館では、人形の動かし方の体験や、ミニ公演の鑑賞をさせていただきました。伝統ある熊本の文化を知る貴重な機会となりました。

5年生が、無事美咲野小に戻りました

最後の活動 アスレチック、草スキー、そして昼ごはんはうどん

集団宿泊教室の2日目の最後の活動はアスレチックと草スキーでした。短時間でしたが、楽しむことができました。

最後の食事は、うどんとおにぎりでした。こうやって、レーンに並んで食事を受け取るのにも慣れました。いつでも寮暮らしができそうです。

2日目の活動 朝のつどい 木工ストラップ作り

新しい朝が来た!

希望の朝が!

2日目の活動は、朝7時の朝の集いから始まりました。眠い目をこすりつつと言いたいところですが、みんな早起きが上手で、誰1人遅刻する人はいませんでした。

朝ご飯を食べて、木工ストラップ作りが始まります。

はい、出来上がり!

1日目の終わり キャンプファイヤーで

集団宿泊教室の1日目の最後の活動は、キャンプファイヤーを行いました。

炎を囲み、ダンスやクイズなどを楽しみ、最後にハンドベルによる遠き山に火は落ちての演奏に合わせて合唱をしました。

集団宿泊教室1日目の活動

お昼におにぎり弁当食べ、午後の活動は川遊びでした。魚を捕まえ、自分でさばき、塩焼きにして食べました。毎日食べているお肉や魚は生き物の命をいただいているんだということを学びました。

この後、入浴を済ませ、夕食の時間になります。夕食の後はキャンプファイヤーです。

今日1番の大きな声で いただきます!

菊池少年自然の家の5年生のご飯の時間になりました。

お弁当前に、給食委員会の代表がいただきますの声をかけると1番大きな声でいただきます!

の歓声が上がりました。

熊本県立菊池少年自然の家に到着しました

無事、熊本県立菊池少年自然の家に到着し、入所式を行っています。

集団宿泊へ 出発までのようす

出発前の集会のようす。子どもたちで司会進行を行い、先生方のお話を聞いて集団宿泊の心構えをみんなで確認しました。

荷物を積み込んで、いよいよ出発!

予定通り、8時30分に出発することができました。

たくさんの素敵な学びと思い出ができるよう学校からもあたたかく見守りたいと思います。

※個人情報保護のため、写真の一部を加工しています。

集団宿泊教室に行きます

9月12日、9月13日の二日間、5年生は集団宿泊教室に出かけます。

避難訓練(学校侵入者対応)

避難訓練(学校侵入者対応)

9月10日(水)、学校侵入者を想定した避難訓練を実施しました。

侵入者役は、スクールサポーターの國武さん。

毎年ご協力いただいています。

まずは、事前指導。不審者が侵入してきたときの約束や動き等の確認をしました。

不審者に遭遇した時の行動を実演中・・・

教室から遠ざけるため、交渉する職員たち。

訓練終了後は、身を守る方法等について、國武さんからお話をしていただきました。

命を守るための行動について、全校で学ぶことができました。

國武スクールサポーターのご指導、演技等々、 さすがでした。

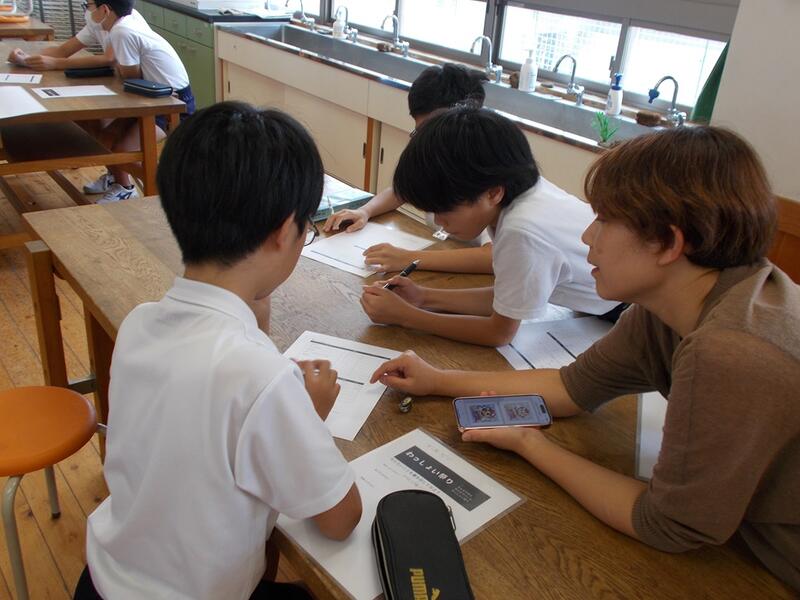

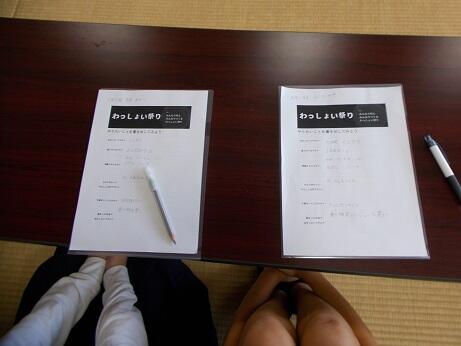

わっしょい祭り…進行中

わっしょい祭り…進行中

わっしょい祭りが近づいてきました。

今年は、子ども参画、子どもがオーナーのお店も登場します。

今日は、その打ち合わせ。

店長や金額やらを決めています。

利益を出すのは、なかなか難しいようで・・・。

役員さん方にお忙しい中ご来校いただきました。

初めての企画を下支えしてくださって、とてもありがたいです。

初こども店長の活躍、楽しみです。

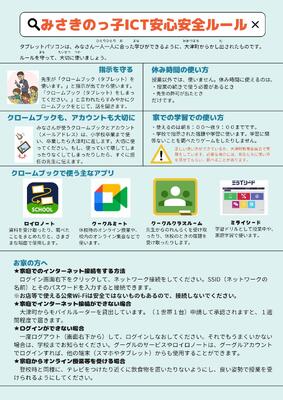

タブレットを活用した「話す」学習(1年生)

タブレットを活用した「話す」学習(1年生)

2日間の臨時休校と土・日を経た4日ぶりの学校。

1年生の教室では、「話す学習」を展開中です。

(個人が特定されないように顔に★を付けています。ご了承ください)

3人1組で、話す人、聞く人、見る人の役割を分担しています。

・・・とここまでは、よくある活動ですが、タブレットを使うのが令和の学び…。

話すお友だちを録画しているのです。

映像があれば、自分が話している様子を客観的に見ることができます。

時代とともに進化する学びとそれについていける子どもたちの興味関心とスキルのすばらしさ。。。

今やタブレットは文房具。

1年生がサクサクと使いこなす姿…楽しみです。

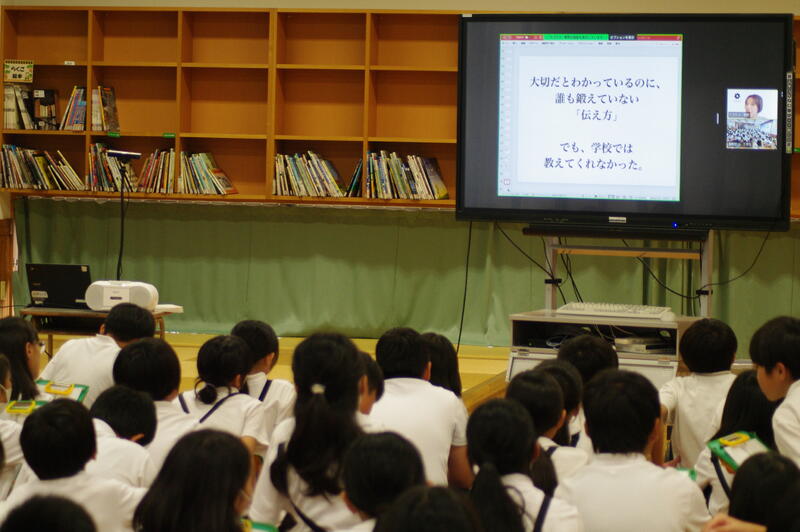

伝え方が9割

ビジネス書で年間1位を獲得した佐々木圭一さんの『伝え方が9割』のメソッドを知るオンライン講演を5年生全員で聴かせていただきました。

講師は、著者の会社ウゴカスの春野早苗さんです。相手の気持ちをウゴカス伝え方を具体例で教えていただきました。

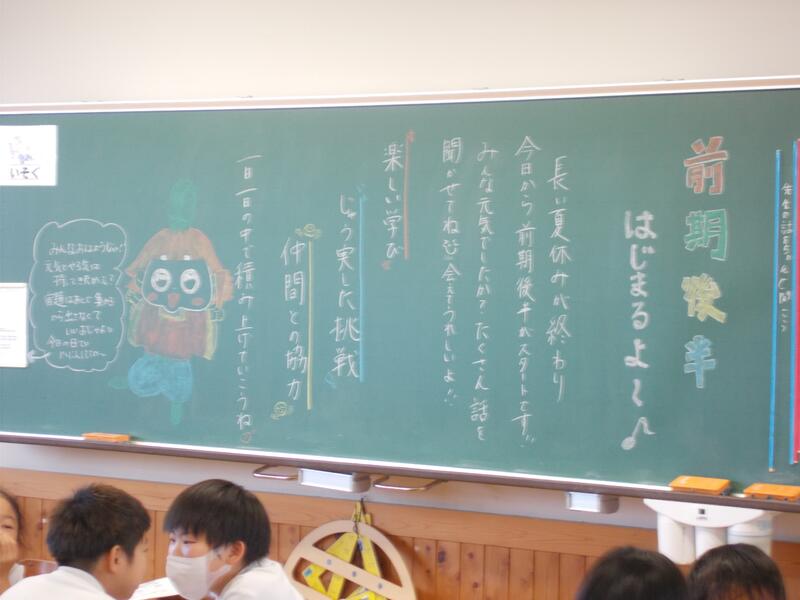

前期後半が始まりました

前期後半が始まりました

おはよう黒板で、子供たちを迎えます。

夏休みを満喫したのでしょう、みんないい笑顔で、友達と久しぶりのおしゃべりを楽しむ光景もありました。

1年生は、「なつやすみのおもいで」を掲示しています。

長めの文章も書けるようになっています。

6年生は、学年集会を行いました。冒頭は、フリーで夏休みの思い出を語るアイスブレーキングです。

いろいろ盛り上がっていました。

楽しい思い出が共有できたかな。。。

前期後半は32日と短いですが、様々な行事もあります。

わくわくしながら、学びを重ねていきたいと思います。

前期前半をしめくくる日

前期前半をしめくくる日

今日は、前期前半の最後の日です。

あいにく、新型コロナウィルス感染等でお休みが多かったので、全校集会は体育館での参集ではなく、オンデマンドで実施しました。

前日録画したものを、各クラスで視聴しました。

❶校長講話

❷生活指導について

❸保健指導について

の3つの内容です。

生活指導では、恒例の「なつやすみ」を合い言葉にしたお話。

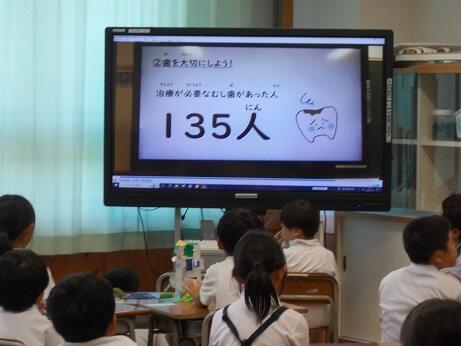

保健指導では、歯の治療についてのお話もありました。

長い長い夏休み。

今年は、38日です。

健康で、事故等がなく、自分自身を律して充実した日々になりますように。

なお、全校集会の話については、22日(月)に このホームページ右の「夏休みコーナー」に掲載する予定です。

人権福祉センターへ

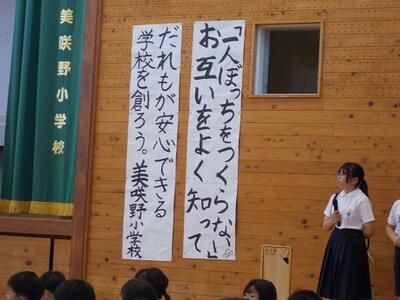

人権スローガン

人権スローガン

学級と学校のスローガンを掲示しています。

1階の児童玄関から入って右側の壁です。

昨年度はさかなでしたが、今年のモチーフは花。

皆で創ったスローガンを大事に、各クラスで素敵な花を咲かせてほしいです。

右側の学校のスローガンは、人権委員会の手書き。

一文字一文字、力強く、思いがこもっています。

来校の際は、是非ご覧ください。

着衣水泳

今週、各学年で着衣水泳が行われています。今回は4年生が着衣水泳の授業をしていました。

まずは、講師の方から水の安全についてお話がありました。

そして、実際に水の中を歩いたり浮かんだりして、普段の水着の時との違いを体感しました。

また、川や海などでの安全な浮き方、泳ぎ方についても教えていただきました。

着衣泳を体験して、子どもたちからも「服が重い!」「体が動かしづらい」など、普段の水泳との違いを体感したようでした。

これから海やプールなど、学校以外でも水に入る機会が増える時期です。今回学んだことをしっかり振り返り、命を守るための安全を考える機会にしてほしいです。

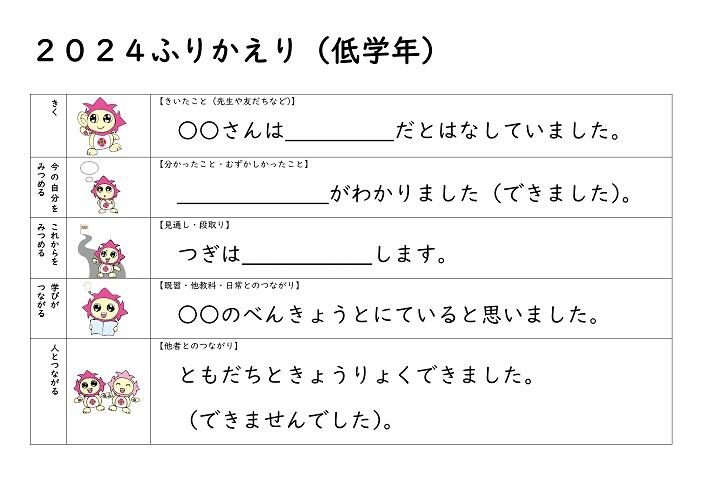

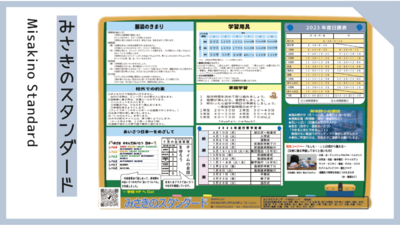

みさきのコンピテンシー

みさきのコンピテンシー

給食時間、学習委員会の子どもたちが各クラスを訪問。

これは1年生の教室です。じっと、見入る、聴き入る1年生たち。

給食時間を使って、委員会等の連絡事項を、電子黒板や訪問等によりアナウンスすることが時々あります。

この日は、みさきのコンピテンシーのお話でした。

コンピテンシーに基づいた学習の振り返りの提案がなされました。

こんな先輩の姿を見て、よし自分も!と、素敵なリーダーに育って欲しいと思います

帰りの会で”みさきのコンピテンシー”を鍛える

帰りの会で”みさきのコンピテンシー”を鍛える

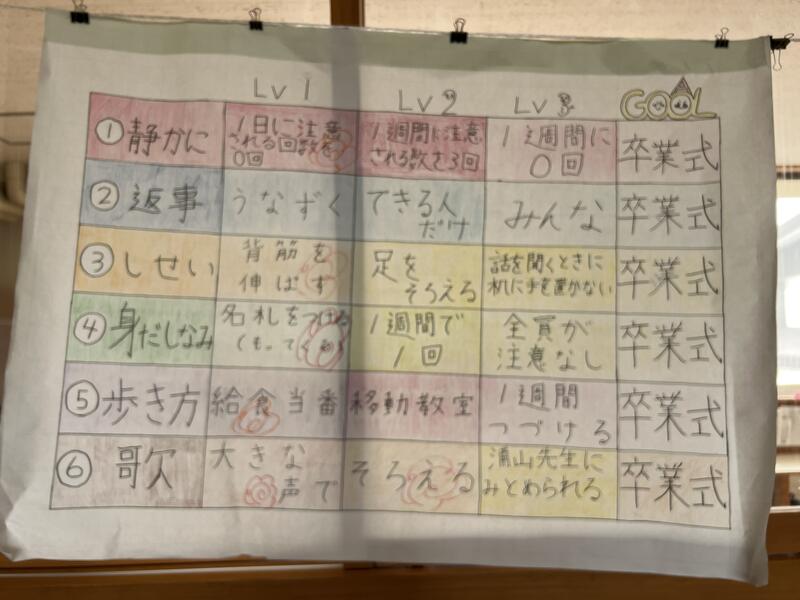

本校では、重点的に育成を目指す3つの力として

「きく力」「みつめる力」「つながる力」を設定し、”みさきのコンピテンシー”と呼んでいます。

その3つの力を、子どもたち自らがより意識して向上を図るように・・・と、帰りの会との関連について考えました。

昼休みの校長室に5年生の代表の子どもたちが集まりました。

クラス毎に3つの班に分かれて、

まなボードにシートを挟んで、書き込んでいきます。。。

最後は、各班からの発表です。根拠もしっかりしていました。

この後、意見を整理して全体に拡げていく予定です。

”みんなでかんがえ みんなでつくる わっしょい祭り ” 始動

”みんなでかんがえ みんなでつくる わっしょい祭り ” 始動

昨年の10月、久しぶりの復活で大好評だった「わっしょい祭り」ですが、今年は、PTAの皆さんのご理解とご支援により、児童のお店が登場します。まさに”参画”です。

この日、5・6年生の有志12名が、わっしょい祭り実行委員会の役員の方と初顔合わせした後、ミーティングを行いました。

手作りのシートの分かりやすさと優しさ・・・(勉強になります)

委員長の”ともこさん”の説明を熱心に聴いていました。

それぞれで考えた案を出し合うことができました。

「みんなで さんかく きっちり のびる」みさきのスタイルを大事に、子どもたちの活躍の場面をつくってくださっていることがとてもとてもありがたいです。

これから10月19日(土)の本番まで、どんなふうに進んでいくのか楽しみです。

ボランティアの方と苗植え

ボランティアの方と苗植え

25日(火)朝、栽培委員会の子どもたちが、ボランティアの皆さんと

プランターに苗を植えました。

昨年度から始めた恒例のイベントです。

皆さんお上手で、子どもたちもコツを掴んでいました。

スコップご持参のお母さん方もおられ、お忙しい朝の時間にとてもお世話になりました。

一緒に植えたプランターが、学校に彩りをそえてくれています。

梅雨入り

梅雨入り

例年より遅めの梅雨入りでした。

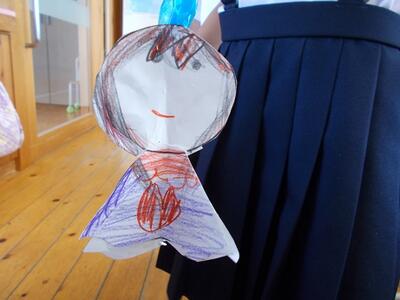

1年生の教室では、いろいろな表情の3Dのようなてるてるぼうずを作っていました。

表情豊かな てるてるぼうずたち。

子どもたちの「見て!見て!」に応えながら

幸せな気持になるのでした(^^)

心ぽかぽか全校集会

心ぽかぽか全校集会

何年ぶりか分からないくらい、久しくできていなかった全校児童による人権集会です。

人権委員会の運営・進行で進みました。

人権委員長から学校スローガンの提案がありました。

子どもたちの手書きの、温かく力強いスローガンです。

各学級のスローガンの発表も素晴らしかったです。

そして、お返しをする子どもたちも・・・。

一番手を挙げたのは1年生でした

皆、ぽかぽかな心で集会を終えました。

ここから、さらに、学びと行動が深まっていきます。。。

交流会に行ってきました

6月10日(月)、大津町総合体育館で行われた大津町小中学校の特別支援学級合同の交流会に、こすもす学級とひまわり学級の子どもたちが参加しました。

体育館では、大津町についての〇✕クイズや自己紹介活動に参加し、わくわくした時間を過ごしました。

自転車教室(3年生)

自転車教室(3年生)

毎年恒例の3年生の自転車教室です。

大津町の防災交通課の方からのお話の後、グラウンドで実地練習。

とても丁寧なご指導をいただきました。

保護者の方にもご協力いただきました。

自転車は、手軽で便利な移動ツールです。

練習を活かして、ルールを守って、安心・安全に乗って欲しいです。

皆様のおかげで、命を守る大切な勉強ができました。

引き渡し訓練

引き渡し訓練

6月8日(土)、土曜授業の3校時。

引き渡し訓練を実施しました。

兄弟姉妹関係を、考慮しながら、段階的に動きます。

お迎えを待つ1年生の様子です。やや待ちくたびれたかな・・・

保護者の皆さんは、早めに来て下さって、校舎外で待機しておられました。

そして、11時に引き渡し(お迎え)開始です。

保護者の皆様のご協力で、速やかな引き渡し訓練ができました。

お世話になりました。

プール開き

美咲野小学校では、今週プール開きが行われました。

今年は、業者の方やシルバー人材センターの方々に掃除していただき、とてもきれいな環境でその日を迎えることができました。

3年生のプール開きでは、教頭先生に「プール掃除をしてくれた6年生や、多くの方々に感謝の気持ちをもって大切に使うこと」「安全に楽しく活動するためにきまりを守る大切さ」についてお話をいただきました。

そして、各学級の代表の子どもたちから水泳の目標発表がありました。

命を守るための大切なきまり「は(走らない)」「あ(合図を守る)」「と(飛び込まない)」について確認しました。

そして、いよいよ水の中へ!

バディを組んで、お互いの安全をしっかり確かめながら活動を行います。

今年初めてのプールの水の感触に、子どもたちも「冷たあい!」「気持ちいい!」と楽しんでいる様子が見られました。

少しずつ水に慣れ親しみ、目標に向かって一生懸命取り組んで欲しいです。

美咲野小運動会③~低学年表現編~

第3弾は、低学年表現編!

何といっても、この可愛らしさ。1年生は入学して初めての運動会。2年生のお兄さんお姉さんたちの姿を見ながら、これまで練習を頑張ってきました。

最後は、お家の方や地域の方に向けてポーズ!

みんなで息を合わせて一生懸命踊る姿に、観覧席から拍手喝采でした。

どの学年も限られた時間で練習を重ね、当日を迎えましたが、子どもたち一人一人の頑張りと成長が発揮された素晴らしい運動会となりました。

美咲野小運動会②~中学年表現編~

少し時間が経ってしまいましたが、引き続き、運動会当日の子どもたちの素敵な様子をお伝えしたいと思います。

3,4年生の表現「ソーラン節」では、太鼓の響きとともにかっこよく入場。

「構え!」の合図で「ヤーーーー!!」と力強いかけ声で、始まりました。

運動場いっぱいに子どもたちの声が響き渡り、最後のポーズも決まりました!

退場では「愛のしるし」の音楽に乗せてダンスしていく姿に、中学年の可愛らしさも見えて微笑ましかったです。

大津町のことを知る

大津町のことを知る

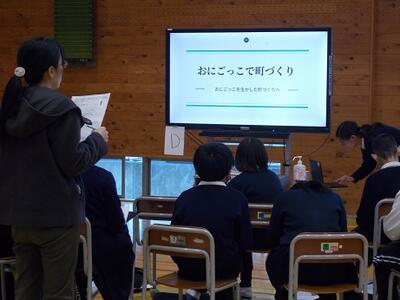

5年生の総合的な学習の時間のテーマの一つに「大津町ってどんな町?」があります。

今日は、町役場の総合政策課の森山さんと花田さんが、出前講座に来て下さいました。

クイズ形式のお話もあり、盛り上がる子どもたち。

令和2年の国勢調査での人口が明かされると、熱心にメモをとる姿。

統計から大津町にアプローチしていくという学習です。

大津町の新たな事実・・・どのくらい知れたかな

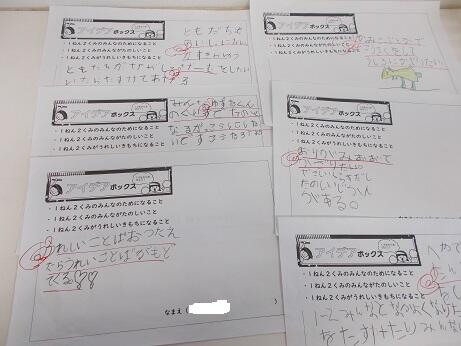

1年生の力

1年生の力

1年生教室に、アイデアボックスを置いています。

子ども主体で学級をより良くするための仕掛けです。

子どもたちが思いついた”学級を盛り上げるためのアイデア”を提出するのだそう。

これがなかなかすごいのです。1年生、恐るべし!です。

覚えたてのひらがなで、提案されたアイデアの数々

単語ではなく、文を書けています。

内容も、うれしいことばを伝えたら嬉しい言葉がもどってくる・・・ なんて素敵です。

さらに上の掲示板には、ウェルビーイングのシートが並びます。

こちらも、ちゃんと表現できているのです。

入学してまだ2ヶ月足らず。

こんなに自分の思いを表出できている1年生、すばらしいです

美咲野小運動会①~高学年表現、応援団編~

運動会を終えるのを待っていたかのように、月曜日は激しい雨が降りましたね。

運動会では、高学年の子どもたちの渾身の表現披露や応援団の演舞が行われ、たいへん盛り上がりました。美咲野小学校を引っ張っていく高学年にふさわしい頼もしくかっこいい子どもたちの姿がたくさん見られました。

【応援合戦】

①赤団

②白団

③青団

【高学年表現「With you~明日へと続く道~」】

高学年のフラッグを使った表現では、全員が息を合わせることで一体感が生まれ、壮観の演技でした。

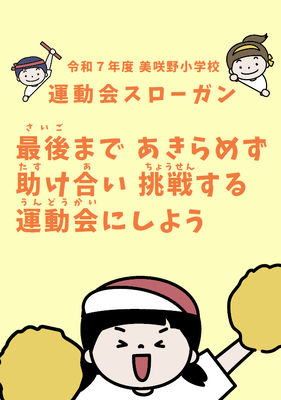

R6美咲野小学校運動会(5.25)

R6美咲野小学校運動会(5.25)

とびっきりの晴天の下、運動会を開催しました。

6時前に爆竹の準備。

8時35分に開会しました。

前日や当日に、PTAのスポーツ委員さんを中心にテント張りや三角旗つけ等々、準備をしていただいたお陰で、会場がばっちり整いました。

1・2年生の表現「みさきのの子☆アイドル☆」は、心癒やされる可愛らしさ。1年生も揃って踊れました。

3・4年生の「2024美咲野っ子ソーラン」。

力強く、後方の大漁旗(菊池北小よりお借りしました)が、何ともいい感じで雰囲気を醸していました。

各団の絵をバックに走る姿。

自分の団の優勝のために、一生懸命走り抜きました。

本ブログでもお伝えしてきた5・6年生のフラッグも、とてもきれいに決まりました。

これまでの練習を経、一番すてきな姿を見せてくれた美咲野っ子でした。

たくさんの応援やご支援、そして、運動会後の片づけのお手伝い等々、本当にありがとうございました。

運動会予行

運動会予行

今日は、2時間を使って運動会の予行練習をしました。

1年生の徒走”まっすぐまっすぐ!”

直線コースを全力で走りました。

応援団は、昨日より揃って気合いも一段上でした。

明日は、振替休業日でお休み。

金曜日の最後の練習の後、土曜の本番を迎えます。

一番いい演技、一番いい走り等々、ベストな姿を披露できるよう、

ラストスパートです

おくれ! おくれ! 大玉おくれ!

今日の全体練習では、全員競技「大玉おくり」の練習を行いました。数日前からエントランスホールに出現した巨大ボール。やっと触ることができました。でも、頭上を送っていくのはとっても難しいようです。

運動会の華”応援団”

運動会の華”応援団”

朝は、応援団員が各学級に出前講座。

なぜか、帽子をかぶって練習に臨む1年生。

ソーランの衣装でノリノリの3年生。

練習には、動画も使っています。

21日の全体練習で、初めてとおし稽古をしました。

本番向けて、さらに盛り上がっていく予定です

フラッグ演技の遠景

フラッグ演技の遠景

前回のブログでは、5・6年生のフラッグ演技の近景をご紹介しました。

離れて見ると、圧巻です。

運動会の醍醐味には、同じ目標に向かって動きを揃えること もあります。

本番まで、あと4日・・・。

ベストな”かっこいい”を披露したいです。

With You 動き合わせて 心合わせて

来週はいよいよ運動会です。5・6年生は合同で旗を使った表現競技に取り組んでいます。とてもかっこいい演技に仕上がっています。

運動会の全体練習が始まりました

運動会の全体練習が始まりました

5月13日(月)3校時。

全体練習の初日です。

土曜日に美化作業で整えていただいたグラウンドに整列しました。

進行は、体育委員会。

体育主任の話、応援団の結団式も行いました。

5・6年生応援団は、これまでの練習を発揮し、下級生に伝えていました。りっぱなリーダーに育ってきています。

横から見ると、ぐにゃんとなっている列・・・

ぴしっとまっすぐに整うよう、練習を重ねます。

朝の児童会活動

朝の児童会活動

児童会の子どもたちのあいさつ運動の風景

ピンクのたすきが素敵です。

この後、応援団の練習に参加する子もいます。

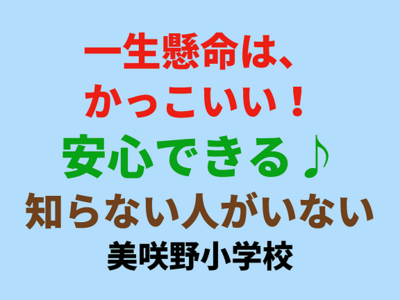

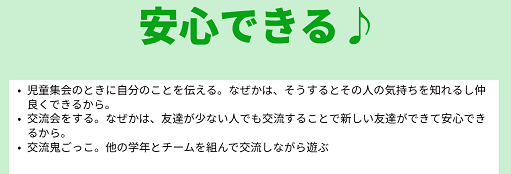

「一生懸命はかっこいい!安心できる♪知らない人がいない美咲野小学校」を創るために

5・6年生リーダーが、力を発揮しています。

そのひたむきさがまぶしいです

各員会の活動のプレゼン

各員会の活動のプレゼン

GW前の26日(金)の昼休み、12の委員会の委員長が今年度の活動について、語ってくれました。

児童会目標

一生懸命は、かっこいい!安心できる♪知らない人がいない

美咲野小学校

に基づいて考えたもので、前年度にはなかったものも多くありました。

タブレットで作成した資料も、あか抜けて、しかも原稿は紙でなく、タブレットで、今どきのプレゼン風景。

内容は、お祭りやスリッパならべ対決、ゴミ取り合戦、無言掃除大会など、工夫満載で、自分たちで学校を創る!という意欲が伝わります。

子どもたちの発想と力、とても頼もしいです。

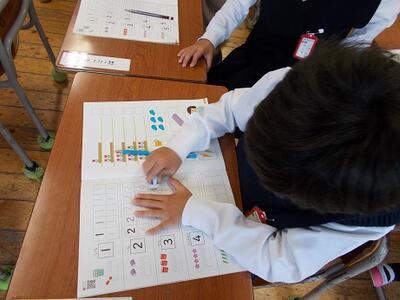

座学2

座学2

今日も1年生の教室の紹介です。

❶算数の時間 数字を書く練習です

鉛筆にも慣れてきました。

消しゴムも上手に使えます。

❷道徳の時間

2人の主人公の対照的な行動をとおして、望ましい行動について 考えていきます

お話の聴き方も上手になっています。

毎日毎日、いろんな経験を積んでできることを増やしている 成長著しい1年生です

座学

座学

4月9日の入学式から、やがて2週間。

座学になれてきた1年生・・・

熱心に色塗り中です。

20日(土)の授業参観では、とてもたくさんの保護者の方にご来校・ご参観いただきました。

1年生は、大きな声で元気に校歌を歌いました。

もう立派な ”みさきのっ子” です。

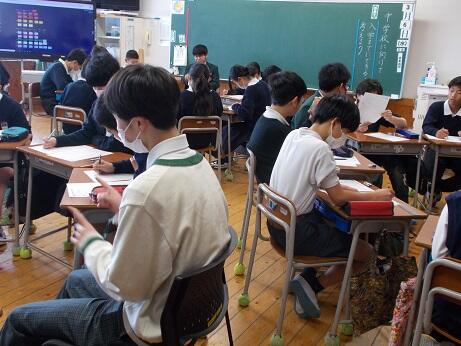

学習の風景

学習の風景

入学して4日目。

机の上に教科書を開き、お勉強している1年生。

姿勢も手の挙げ方も上手になりました。

この時間、3~6年生は算数の学力調査(大津町)を受考中。

静まりかえった教室に緊張感が漂います。

この集中力、さすが6年生です。

1年生も、5年後にはこんな姿になるんだなぁ・・・

学級開きいろいろ

いよいよ令和6年度の学校生活がスタートしました。それぞれのクラスでは、様々な学級開きが行われていました。

5年2組はじゃんけんゲームを、6年2組では一人ずつ自己紹介をしていました。「新しい友達ができたよ!」という喜びの声が聞こえてきます。

入学式

入学式

6年生が巣立ち寂しかった学校に、きらきらの1年生が入学。

主役を待つ教室。

そして体育館・・・

6年生代表から歓迎のメッセージを伝える場面では憧れの眼差し。

目と耳と心で聴いています。

姿勢もばっちり。

そして 約40分の式が終了し、退場する子どもたち・・・。

明日からの学校が、賑やかになりそうです

登校班顔合わせ会

登校班顔合わせ会

4月7日(日)午前中、PTA主催の登校班顔合わせ会が体育館で行われました。

1年間登校をともにするご家族同士、顔見知りになっていただく、集合場所やルートの確認等々、安心・安全な登校を考える大切な場です。

この日は、からいもくんときくちくんも駆けつけてくれ、いろんなお話をしてくれたとか(司会は五十嵐委員長)。

子どもだけで398人の参加があったとのこと。

保護者の方もご参加いただいて、体育館はいっぱいだった様子が、写真からもうかがえます。

(下写真は全体の集合写真です)

スペシャルゲストのお二人にもお世話になり、大いに盛り上がり、楽しく学んだ会になったようでした。

企画・運営をして下さった皆さん、ありがとうございました。

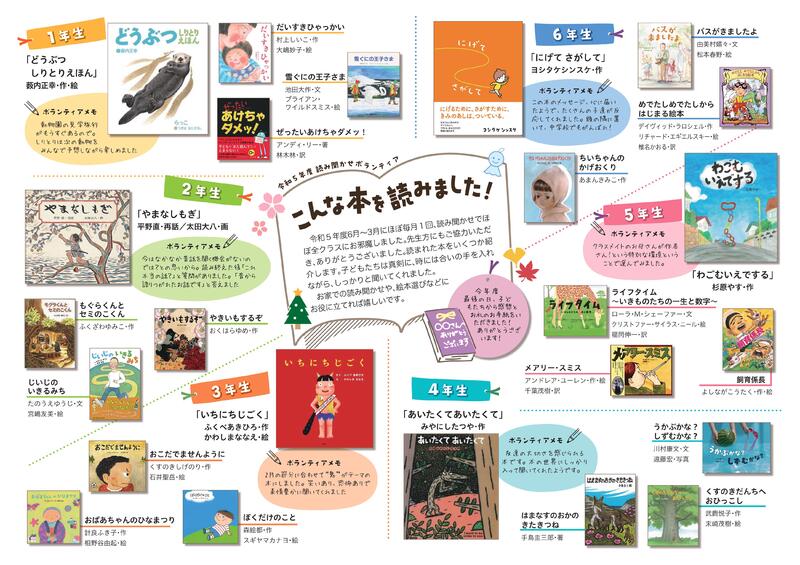

読み聞かせに登場した本たち

読み聞かせに登場した本たち

この1年、読み聞かせボランティアの皆さんに、合計9回の読み聞かせをしていただきました。

のべ171名の方にご来校いただき、心温まる豊かな時間をいただきました。

どんな本が登場したのか、保護者の吉田さんがまとめてくださったものがとても素敵だったのでご紹介します。

絵本の素晴らしさは、いつの時代も変わりません。

素敵な本に出会わせてくださって、ありがとうございました。

さようなら先生(退任式)

さようなら先生(退任式)

3月26日退任式。

体育館に全校児童が集まって行った退任式では、各先生方のご挨拶と代表児童の言葉、さらに、PTAからとても素敵なお花を贈っていただきました。

その後、学級ごとのお別れ。プチドラマがありました。

3年3組は担任の萌寧先生へのメッセージを準備して待っています。

3年1組は、サプライズのメッセージを送りました。

大感激の古庄教諭。

1年1組は、おのおので書いたお手紙大作戦。

学校内では、しばらくの時間、あちらこちらで、お別れを惜しむ場面がありました。

先生を送るために、短期間でアイデアを出して、団結して、お別れのサプライズを仕込む子どもたちの姿が素晴らしいのです。

今年は、17名の先生方とお別れしました。

皆さんの新天地でのご活躍を願っています。

修了式

修了式

1年間の教育課程を終えました。

昨日の卒業式の会場

・・・は、今日は修了式の会場に

まずは、代表児童の作文発表。

みんな、自分を振り返るとともに、次年度にチャレンジしてみたいこと等を発表してくれました。

生徒指導の德永教諭は、「は・る・や・す・み」の文字から留意事項を伝えました。

下田養護教諭からも、3つのステップのお話を。

学習と遊びのメリハリを付けた春休みを・・・(^^)

おそうじ合戦☆美咲野春の陣

おそうじ合戦☆美咲野春の陣

3月20日(水)風が強めの晴天の日に行われました。

3月11日の本ブログでもお伝えしましたが、

6年生が「大津町の幸福論」として提案した「ゴミ拾いを通して人々がつながる町」のプランが、greenbird阿蘇大津チームのお声かけと企画によって、実現したものです。

約60名の子どもたちが参加しました。 保護者の方も一緒に来てくださいました。

かなりの量のゴミが集まりました。

その分、町がきれいになったということなんですね。

最後の記念撮影は、みんなやりきったさわやかな表情。 「おそうじ合戦」として、チーム毎にごみの量を競いつつ、 大人と子どもの気持ちが揃ってその成果が形になって見えるという意義深い活動です。

とてもいい時間になりました。

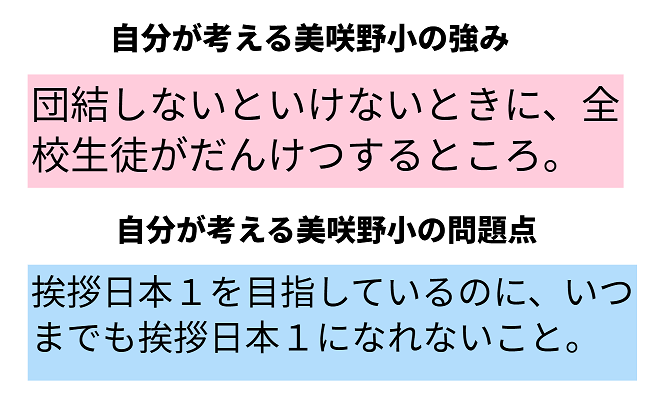

ランチミーティングから~次年度児童会の取組

ランチミーティングから~次年度児童会の取組

次年度に向けて、早々に令和6年度の児童会目標が設定されました。

これに基づいて、各委員会が取り組んでみたいことをランチミーティングで語ってくれました。

その前段では、各委員長が考える学校の強みと弱みについて発表。

こちらは、ボランティア委員会からの発表です。

(プレゼン資料は子どもたちが作成したものを編集等せず画像にして載せています)

そして、児童企画委員会からは・・・。

捉え方は異なるのですが、「あいさつ」にこだわってきたんだなと、 感じました。

12の委員会すべて、「一生懸命はかっこいい!」「安心できる♪」「知らない人がいない」の3つの視点から、様々な策のプレゼンをしてくれました。

児童企画委員会のものをご紹介します。

柔軟で本気モードの施策。どの委員会も…です。

子どもをまん中にした学校の重要なエンジンになりそうです。

アンガ-マネジメント講座

アンガ-マネジメント講座

3年生の全学級では、熊本大学の黒山先生をお招きして感情のコントロールを学びました。

イライラをしずめる方法など、頭だけではなく、身体を使いながら身に付けていきます。

ぎゅっと力を入れて、肩を上げ、5秒数えてそっと下ろすという動作。教育の日で来校しておられたお母さん方も、 後ろで一緒に参加しておられました。

感情をコントロールノウハウを身に付けられたかな…

是非活用して欲しいです。

”卒練”頑張ってます

”卒練”頑張ってます

6年生の卒業まであと少し。式に向けた練習をしています。

下の写真は、椅子の向きを変えている場面です。 小田教諭の「1、2,3,4,5」のかけ声に合わせて、素早くスマートに…何度も練習しました。

別れの言葉の練習の場面。

タイミングを逃さず、台詞を大切に伝えています。

卒業式の練習に当たって、在校生代表で参加する5年生も含めて、 二つのポイントを伝えています。

❶気持ちを揃える ❷気持ちを姿で表す

練習を重ねる中で少しずつ育ってきています。

コロナ明けで、5年ぶりに来賓の方もお招きできる卒業式です。

学校全体で、最高の門出を創り上げていきたいと思います

ごみ拾いを通して人々がつながる町→おそうじ合戦☆美咲野春の陣

ごみ拾いを通して人々がつながる町→おそうじ合戦☆美咲野春の陣

6年生のはるかさんが、国語科の学習「まちの未来デザイン発表会」の中で提案した”ごみ拾いを通して人々がつながる町”が実現にいたりました。

題して「おそうじ合戦☆美咲野春の陣」

主催の”greenbird阿蘇大津チーム”さんが、こんな素敵なポスターを創ってくださいました。

共催は、いつも熱く学校を応援してくださる美咲野ベースの皆さん。

本年度は、こども基本法施行の初年度。

学校内外のたくさんの方のお力やご厚意で、子供たちの学びが施策として実行に至ったことは、とても意義深く幸せなことです。

関係の皆さんに 心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

もうすぐ中学生

もうすぐ中学生

3月6日、午後。

6年生の教室に、大津北中学校の2年生たちが来てくれました。

キャリア教育の一環で、中学校に向けた心の準備をする授業です。

1クラスに4、5人入って、部活動や勉強、校則のことなど、 6年生の様々な質問に対して、とても具体的に分かりやすく 教えてくれていました。

(白いセーターや緑のジャケットのお子さんが中学生です)

中学校への不安がワクワクに変わったようでした。

この日は、公立高校の入試二日目。

3年後は、6年生たちも受験を迎えるんだな、と しみじみ...

こんな素敵な先輩たちのように

充実した中学校生活を過ごせますように。

隣保館学習(6年生)

隣保館学習(6年生)

3月5・6日、6年1・2組と3・4組の二班に分かれて、

大津町の人権啓発福祉センターに学習に行きました。

まずは、館内の見学。

熱心に資料等に見入りながら、部落差別のことや隣保館の役割等について、考えたり、感じたり、疑問を持ったりする姿がありました。

その後、中田支部長からのご講話を聴きました。

講話後には、たくさんの質問や感想発表がありました。

優しさの中に熱い思いのこもった支部長のお話から

たくさんのメッセージを受け止め、自分を振り返ることができました。

最後は、参加者を代表して結未さんからお礼の言葉を伝えました。

差別をしない、させない人になるという思いを強くした学習でした。

6年生を送る会

6年生を送る会

3月2日 土曜授業

お世話になった6年生へ 各学年から感謝を伝える時間です

進行は、企画委員会の5年生たち

元気な3年生の ノリノリの歌とダンスでスタートしました

5年生は応援団風のメッセージでエールを…

終盤は 全校で”まるばつクイズ”を楽しみました

学校を引っ張ってくれた 憧れの6年生たちの巣立ちまで あとわずか

とても 寂しくなります・・・が、

感性豊かで行動力のある5年生たちが 立派に 引き継いでくれるはずです

授業参観の風景

授業参観の風景

今日は 今年度最後の授業参観(廊下の風景です)

平日、年度末のご多用の中、たくさんのご参観をいただきました。

成長の姿を見ていただきたいと 発表会をする学年もありました。

4年生は、体育館で2分の1成人式です。

また、せっかくの機会なので、

多目的ホール等には、子どもたちの作品を展示しています。

保健室前のホールには、先日、町の史跡カルタ大会で

優勝・準優勝した賞状とトロフィーも展示(4年生頑張りました)

子どもたちの成長ぶりをご覧いただけたでしょうか。

たくさんのご参観、ありがとうございました。

始球式

始球式

大谷選手からいただいたグローブの 全学級への旅が終わり

とうとう試合デビュー。

2月15日(木)昼休みに「大谷グローブ始球式」(敬称なくてすみません)を行いました。

舞台は 感謝の気持を表現した 美咲野ぷちスタジアム。

ピッチャーは 6年生の一翔さん。

ライト側にトラウト選手っぽい姿も・・・。

温かい日差し、お天気に恵まれたこの日、プレイイヤーもギャラリーも大いに楽しめました。

ちなみに、このトラウト選手っぽい方は、元田教諭です(^^)

芸術家たち

芸術家たち

1年生の図工は 空き箱等を使った工作です。

”はこのかたちやいろからおもいついたものをつくろう”がテーマ。

作ったものを

タブレットで撮影して

写真のデータを 送ります。

その作品たちが 前の電子黒板に 表示されていきます。

1年生も タブレットのワザが レベルアップしてきました。

個性豊かな作品たち。 子どもたちは芸術家です。

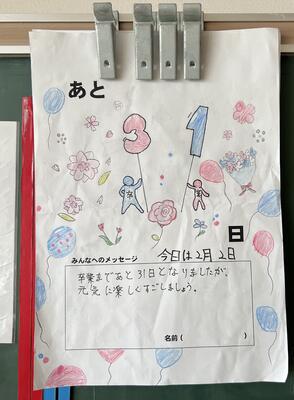

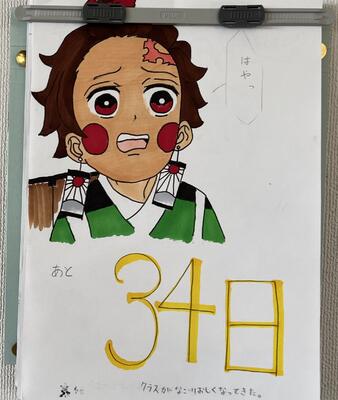

卒業まであと●●日・・・とカウントダウン

6年生の各学級では、卒業プロジェクトが始まっているようです。

教室の黒板の端っこに、児童手作りのカウントダウンカレンダーが貼られているクラスがあります。また、卒業までにでできるようになりたいことチェックリストを作り、「できるようになったらチェック」をして、お互いを高め合う取り組みをしているクラスもありました。

のこぎり ぎこぎこ・・・

のこぎり ぎこぎこ・・・

4年生の図工は、のこぎりで木材を切ってつなげる活動です。

なかなか上手です。

役割分担した協働作業も微笑ましいです。

ある男の子は「ペンギンを作ります」と教えてくれました。

木材が、どんな形に変身するのか、楽しみです。

雪やこんこ

雪やこんこ

少しですが積もりました。

登校してくる子どもたちの手には雪玉が握られており

嬉しそうに見せてくれました。

学校に宇着くと 運動場で遊ぶ姿がありました。

雪だるまをつくる子も・・・

銀世界に子どもたちの赤い帽子・・・絵になります。

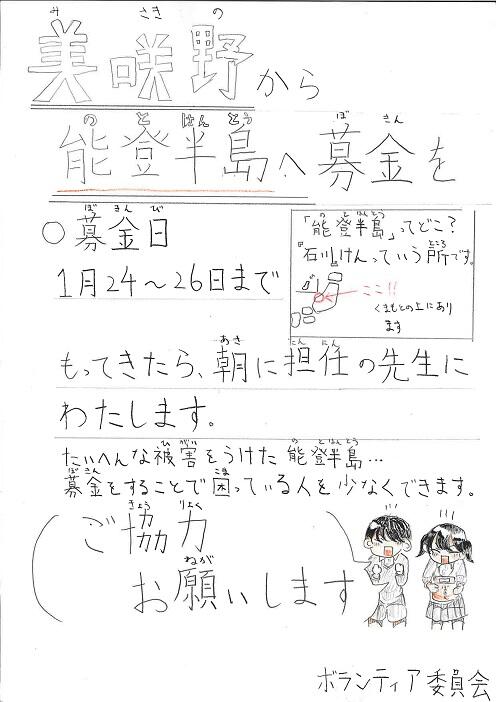

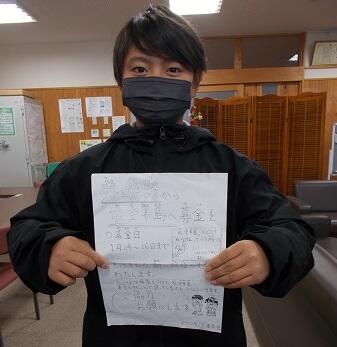

美咲野から能登半島へ募金を

美咲野から能登半島へ募金を

これは、能登半島地震で被災された方・地域のお手伝いをしようと、ボランティア委員会が始めた、募金運動のタイトルです。

ボランティア委員会の子どもたちが、チラシを作って、全クラスに配付しました。

この発案は、ボランティア委員長の絢翔さん。

”おじいちゃんの家で過ごしていたお正月にテレビを見ていたら、画面がいっきに地震速報に変わり、能登半島地震の被害の状況を目にした。

楽しいはずのお正月に、大変な思いで過ごしている人がいるという現実を目にして、担当の先生に募金のことを相談した” とのことでした。

教師が呼びかけたのではなく、子どもたちから声が上がったことを嬉しく思います。

そして、この声と思いがもっともっと広がることを願います。

グローブに夢をのせて

グローブに夢をのせて

全国ネットで、ずっと報道されていた大谷選手のグローブが 本校にも 届きました

大津町教育委員会の村山さんが、持ってきて下さいました

まずは、

全校児童に触れてもらうことにしました。

憧れのグローブを、1年生から回しています。

担任から、大谷選手からのメッセージを聞き、実際に触って…

わくわくした表情で、感想等をつぶやいています。

夢を叶えることの幸せを たくさんの子どもたちに

お裾分けしてくださった大谷選手の生き方 憧れの大人のモデルです。

今週はグローブに触れる1週間。

来週月曜日に、グローブたちはいよいよ野球デビューの予定です。

まちの未来デザイン発表会(6年生)

まちの未来デザイン発表会(6年生)

1月15日(月)、5・6校時、6年生が、国語科の「町の幸福論」の学びを経、自分たちの大津町の未来について、課題を設定し、探究してきたことを発表しました。

この学習には、保護者の方、地域の方等、多くの方に関わっていただきました。

体育館に8つのブースを設け、個人で発表。

興味を引くテーマです。

分かりやすいデザインのスライドもありました。

多くの方のご参観があり、多くのご感想等もいただきました。

一部をご紹介します。

…前略)今回の109個の案から、是非ともコラボや商工会で取り 入れて実行していきたいと思いました。大人にはなかなか難しい柔軟な発想はそのままで成長していただき、楽しかったと思えるよう頑張ってください。

…前略)今の時代に沿った素晴らしい活動発表を見ることができ、保護者としても大変勉強になりました。小学生が、10年後、20年後の大津町の将来を考えてくれて、大変頼もしく感じました。そんな小学生に恥じない大人の姿を見せていかなければなと思いました。

…前略)グリーンバードの活動が子どもたちに知っていただけて嬉しかったです。みんなが、何かの一歩になれる活動としてとても良い取組だと思います。美咲野の子どもたちが世界に羽ばたくと考えると未来は明るいと思いました。

たくさんのご参観、そして、お助け隊の方のこれまでのご支援、

ありがとうございました。

子どもたちの姿に、校訓「夢を持ち 世界へはばたく」の言葉が重なりました。

どんどやがありました

どんどやがありました

1月14日(日)、すばらしい快晴のもと、どんどやがありました。

今年辰年の児童が点火をして始まりました。

天高くのぼる炎を見ながら、みんなで健康、安全、無病息災を

祈りました。そのあとは、どんどやの炭を使って、持参した餅や

マシュマロ等を焼いて、おいしくいただきました。

このどんどやの計画、準備、実行、片付けをしてくださった

PTA役員の皆様、美咲野ベースの皆様、ご協力いただいたすべ

ての皆様のおかげで、このような日本の伝統文化を体験すること

ができました。大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。

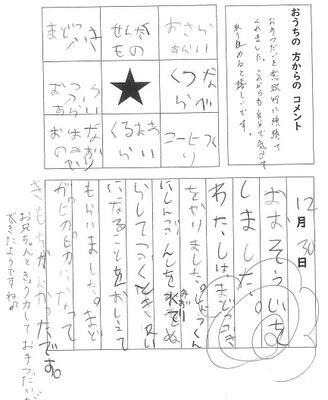

おてつだいビンゴ(2年生)

おてつだいビンゴ(2年生)

2年生では、12月の道徳で、家庭で進んでお手伝いする内容の学習をしました。

それを受けて、冬休みに「お手伝いビンゴ」に取り組みました。

子どもたちの頑張りを紹介します。

おうちのお仕事に参画できた2年生、とても素敵です

アンガーマネジメントを学ぶ(6年生)

アンガーマネジメントを学ぶ(6年生)

6年生が、怒りの感情のコントロールについて学びました。

スクールカウンセラーの和田先生が、講師です。

4クラスでそれぞれ、授業をしてくださいました。

導入は、心を見つめる時間。

胸に手を当てて、自分の心の中を見つめます。

担任の髙浪教諭も一緒に…。

静寂に包まれたしっとりした時間が流れます。

そして、怒りの感情についての学習です。

真剣な眼差しで、聴き入る子どもたち。

「あるある」「わかるわかる」なのかもしれません。

「怒り」は当たり前の感情、大切な感情です。それとどう付き合うか、どう向き合うか、どんな出し方をするのかを考え、振り返る貴重な学びの時間になったようです。

和田先生からは、「子どもたち一生懸命聞いていました」というお言葉をいただきました。「(怒りのピークは6秒だから)6秒数えてくれるといいな」とも。

この学びがこれからの生活に活かせますように...

みさきの門松!

みさきの門松!

12月23日(土)、24日(日)に

本校の正門前に飾る門松をつくりました。

今回は、12名の子供たちも参加しています。

わらを切ったり、

パネルを運んだり・・・頑張る子供たち

ちなみに パネルの龍や雲の絵、文字は子供たちの手によるものです

大人の部も大活躍

ごほうびのクリスマスお菓子に笑顔

プレゼントを届けてくださったのは サンタさんとトナカイさん

子供と大人でワイワイ楽しんだ クリスマスイブの門松づくりでした

門松の写真は 明日 アップします

(逆光でいい写真が撮れず…)

お楽しみ会の季節になりました

もうすぐ冬休みです。

6年生の各クラスでは、子どもたちが企画したお楽しみを開催します。

巨大な「人間モグラたたき」をダンボールで制作したのは6年2組の子どもたちです。コンパスで円を描き、くりぬいた穴から誰がとびだすのでしょうか。

こちらのグループは、手作りのガチャガチャマシーンを作ったようです。何が出てくるのでしょうか。

探究お助け隊(6年 国語「町の幸福論」)

探究お助け隊(6年 国語「町の幸福論」)

未来の大津の町づくりの視点について、地域や保護者の方にご来校いただき、対話を重ねながら、探究中です。

子供たちの探究活動の お手伝いをして下さっている方が

「探究お助け隊」の皆さんです。

3回の学習活動に のべ40人の方が 登録して下さっています。

テーマに沿って、その道に詳しい方がお手伝いしてくださっています。

お助け隊の方との対話を通じて、子供たちの中にあるものが 引き出されていくようです。

そのメンバーの方からの感想をご紹介します。

思いついたことを素直に、意見としてどんどんあふれるように出してくる、感動です!!対話することで、次の意見が生まれ次のアイデアが生まれる。子供たちの意見がつながりすごい!!

皆さんのお力を借りながら 社会に 未来につながる学びができていることに 感謝しています。

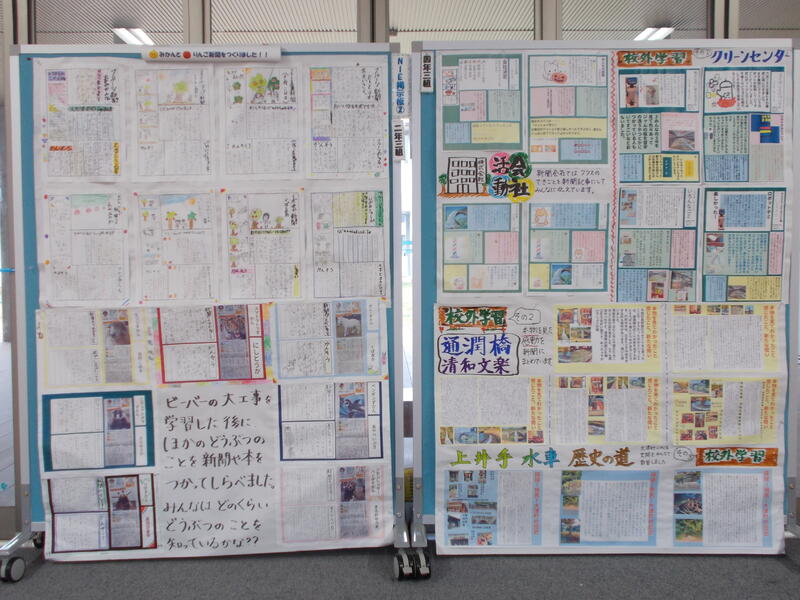

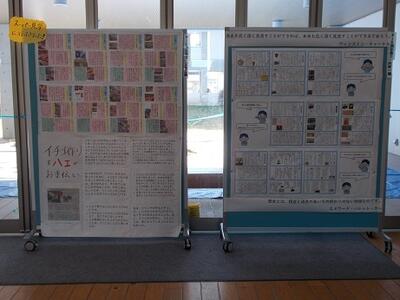

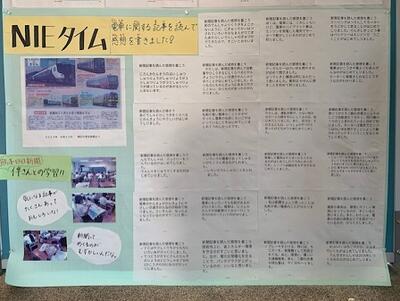

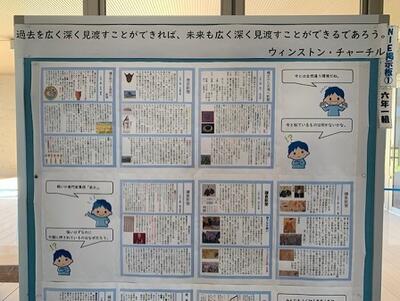

NIE掲示板

NIE掲示板

今週のNIE掲示板は 2-3と4-1

学んだ成果が ぎっしり綴られています。

あさっては NIE公開授業 そして 大津町教育の日

たくさんの方に 子供たちの頑張りをご覧頂きたいと 思います。

調理実習(5年生)

調理実習(5年生)

家庭科室に近づくにつれ、何ともいいお出汁の香りが漂っています。

5年生の調理実習です。

コンロの左側のガラスの中身は ごはん。

ガラスの おしゃれななべです。

中身が見えるのがうれしい

5年生は 育てたお米も少しずつ味わうのだとか。

今日の実習経験を お家でも是非とも発揮して欲しいなと 思います。

NIE掲示板

NIE掲示板

今週のNIE掲示板は 2年生と5年生の担当

2年生は、見学旅行で行った吉次園のこと

みかんとリンゴの新聞を作りました

5年生は、新しいお札がテーマ

北里柴三郎博士のことも話題にしていました

それぞれの旬のテーマになっています

学習の成果をアウトプットして、広く共有する場になっています

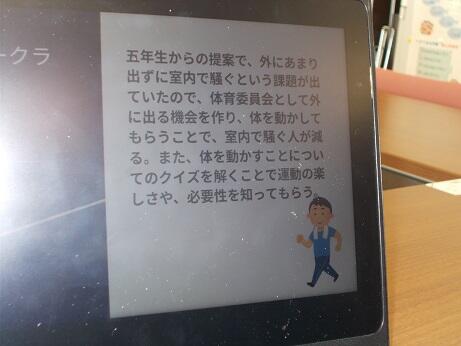

体育委員会の提案

体育委員会の提案

昼休みの校長室では 体育委員長の奏斗さんによるプレゼン

1月に 体育委員会で取り組みたい「ウォークラリー」についての

提案です

タブレットによる 説明(まるで企業のよう…)

言葉だけでなく 視覚的な説明が とても分かりやすいのです

そもそも この取組は 学校の課題を何とかしようというのが出発点

「だめ」「しないで」と禁止するのではなく

どうすればよくなるかという視点からの切り込みが 素晴らしいのです

とても上手なプレゼンでした

そして…子供たちのタブレットの技術も 確実に向上しています

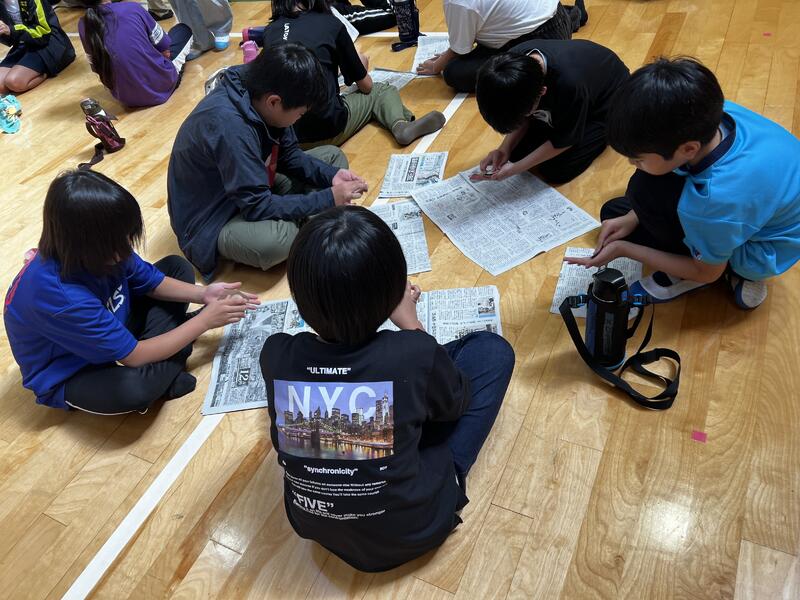

NIEタイム(1年生)

NIEタイム(1年生)

1年生のNIEタイム

新聞の記事から ほっきょくぐまの毛の秘密を探っています

文字から、絵から、写真から、図から、いろんなものから

情報を読み取る力を鍛えているところです

がくちょう

がくちょう

昨日と今日は、学力調査。わたしたちは、「がくちょう」と呼んでいます。

3年生以上は、県主催、1・2年生は町主催。

これは 6年生の様子。

頑張っているんだなぁ

そして この前まで、五十音の学習をしていた1年生たちも 果敢に問題にチャレンジしています。

その背中は たくましく見えます。

学校中が しんと静まりかえった がくちょうの時間。

廊下にも 緊張感が漂いました。

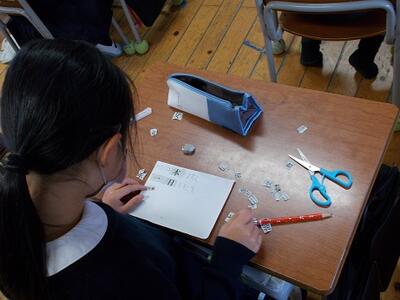

何してる?

何してる?

3年教室をのぞくと・・・

机の上に 切り取られた活字たち…

知っている漢字を 切り取って つなげて言葉にして 文にして・・・

ひとつの文字を 知っていることや 経験した事等々と結び付けながら 文にしていきます

こんなときの子供の表情は 凜として とてもいい顔になっています

きっと 脳に汗かくほど 考えているんだな…と思います

NIE掲示板

NIE掲示板

今週のNIE掲示板の担当は 2の1と5の2

5年生らしさ、2年生らしさ が出ています

2年生は 新聞を作れるまでに成長したんだな…と嬉しくなります

各学級で交代で担当している掲示板です

ご来校の際は 是非ご覧ください

大津町の幸福論

大津町の幸福論

6年生 国語科教材「町の幸福論」の学びを発展させ

子供たちが 大津町の幸福論を考えています

そのテーマ設定に際して 保護者や地域の方が相談相手になってくださっています

これらの方を 「テーマ決めお助け隊」とお呼びしています

小グループになって 意見交流しながら 考えをまとめていきます

全部で 4クラス分の4回 実施しています

毎回来てくださる方も いらっしゃいます

たくさんの方の力を借りながら 広く社会につながっていく学びが

実現できています

とてもありがたいことです

ようこそ美咲野小へ(就学時健康診断)

ようこそ美咲野小へ(就学時健康診断)

11月24日は就学時健康診断

次年度は、72名の子供たちが入学予定です

その子供たちと保護者の方が来校し、それぞれの体験(学び)をしていただきました

保護者の部は ”親の学びプログラム” で、まさに親としての学びの場を

清原さん、野山さんのお二人の講師からご提供いただきました

最初は 緊張感漂う会場も アイスブレイクで和やかに・・・

いいお話と出会いで、入学への不安が 楽しみ・期待に なってくれると嬉しいです

次は、2月の体験入学 お待ちしています

持久走大会に向けて

持久走大会に向けて

11月27日(月)~11月29日(水)に、

学年ごとの持久走大会を計画しています

今は その練習期間中です

秋晴れの下 どの学年も練習に励んでいます

1年生の様子

かなり勾配のある坂を 腕を振りながら 力強く駆け上がってきます

入学式の時 あんなに幼かった子供たちが たくましく見えます

きつくても あきらめないで 走り抜く

根気と根性と持続力等々… 確かに育っています

花いっぱい活動

花いっぱい活動

この日は 朝から 栽培委員会と花いっぱいボランティアの方との

合同作業

正門側のプランターは 車の進入を防ぐ 目印にもなります

栽培委員長から お礼の言葉を伝えた後 皆さんに

メッセージを手渡しました

ボランティアの皆さんは 土曜日朝にも メイン花壇の整備をしてくださいました

いろんな方の目と手と心で 素敵な環境が保たれていることに

改めて感謝します

大津町よかとこ新聞をつくろう その2

大津町よかとこ新聞をつくろう その2

11月2日付けで お知らせした 3年生の”よかとこ新聞”が

佳境に入っています

11月22日に大津町の教育委員会の方がご訪問された際

審査をしていただくのです

あと数日…

すでに仕上げている子供たち

作成途上の子供たち

こんな大きな紙の新聞づくりは 初めての経験ですが

グループで力と知恵を合わせて 取り組んでいます

成長している3年生の姿が 何ともまぶしいです

火災避難訓練

火災避難訓練

11月14日 2校時

火災避難訓練を実施しました

事前の学習では「おはしも」の確認等々 行いました

消火訓練は 児童代表と職員代表で・・・ ばっちりでした

最後は 5年生のそうまさんが 児童代表でお礼の言葉を述べました

「話をきちんと聴くことの大切さ」を改めて学んだということでした

それにしても 消防士の方の 背筋がぴんと伸びた立ち姿の美しさ

指まで伸びているんですね

こんな佇まいからも プロ意識が伝わります

子供たちにとっても職員にとっても 学びの多い時間でした

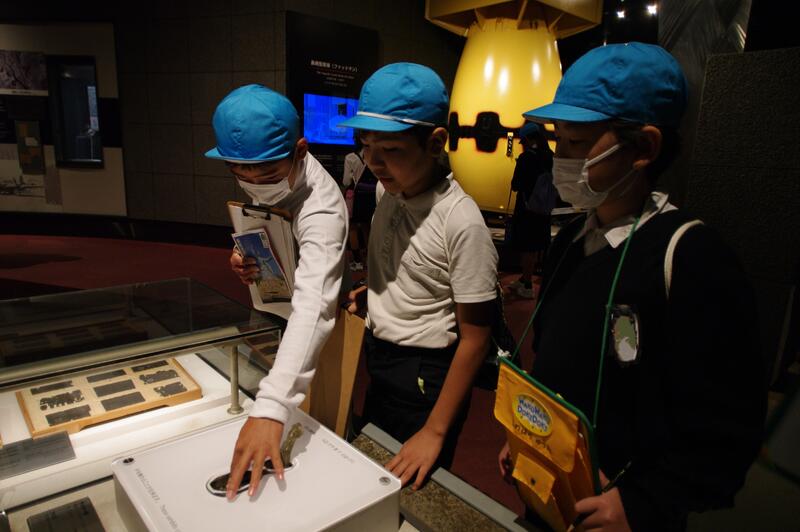

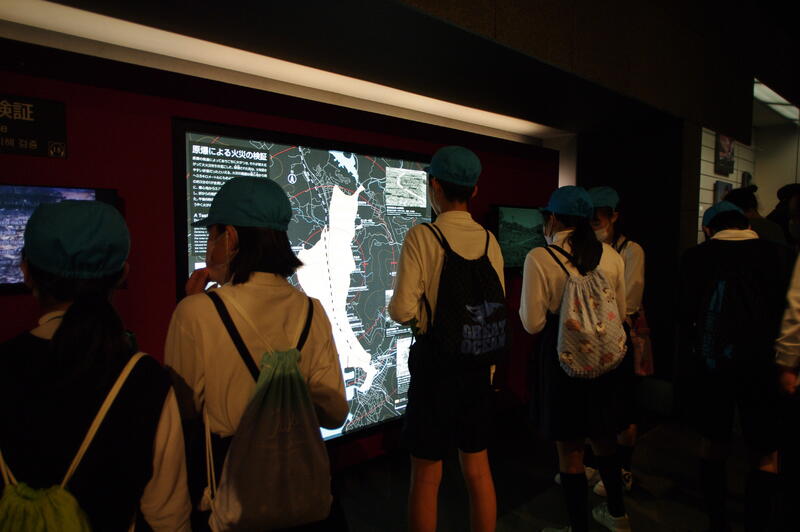

平和のバトンを手に

11月7・8日は、6年生が長崎へ修学旅行に行ってきました。長崎では、原爆資料館・平和公園・永井隆記念館・如己堂・山里小学校へのフィールドワークを行いました。

その後、平和公園の近くで被爆体験された方のお話を聞きました。 講師の八木道子さんから、「今日、あなたたちに平和のバトンをわたしました。」と言われました。身近な人たちに、戦争や原爆の恐ろしさと平和の大切さ伝え、隣の人と仲良くすることを誓いました。

2日目は、楽しみにしていたハウステンボスでのグループ活動です。それぞれで計画していたレストランで昼食を食べたり、アトラクションを利用したり、たくさんの思い出ができました。

大津町よかとこ新聞をつくろう(3年生)その2

大津町よかとこ新聞をつくろう(3年生)その2

11月8日は 熊本日日新聞編集局の 伴哲司さん(くまTOMO編集長)による

新聞の見出しづくりの講座が ありました

文章を インパクトある短い言葉でまとめるというのは

大人でも難しい作業です

言葉の力も必要です

熱心に考え込んでいる子供たち・・・

前日には 新聞のテーマの学習で

肥後おおづ観光協会の 山田桂士さんにもおいでいただき

お話をうかがうことができました

新聞づくりを通して 教室から社会と繋がる

充実した学習ができています

修学旅行へ

修学旅行へ

今日、11月7日から、6年生は修学良好へ旅立ちました

出発式では クラスの代表が 学習のめあてを発表しています

諸注意等の後、バスに乗り込んで、7:45に出発しました

笑顔一杯で手を振る子供たち

4台のバスが 連なって 学校を旅立ちました

朝から たくさんの保護者の方が見送りに来てくださいました

明日は 学びと思い出を たくさん持ち帰って来てね

NIE掲示板

NIE掲示板

児童玄関を入ると NIE掲示板を設置しています

こんな感じです(暗くてすみません)

各学級が 順番で 自クラスのNIEの 取組を紹介しています

3年3組(小幡学級)の掲示

6年1組(中村学級)の掲示

「活字離れ」が言われて久しいですが

この取組を機に 活字に大いに親しんでもらいたいな・・・

大津町よかとこ新聞をつくろう(3年生)

大津町よかとこ新聞をつくろう(3年生)

大津町の良さをPRするべく 3年生が新聞づくりに取り組んでいます

いろんな方を講師としてお招きしていますが

この日は 大津町役場の

防災交通課・商業観光課・生涯学習課

の方に 町のいろんなことを教えていただきました

大津町の良さに気付き ふるさとを愛する心を育てたい

そんな思いを込めた学習です

皆さん お世話になりました

大津町児童生徒集会(10.28)

大津町児童生徒集会(10.28)

この集会の正式名は 「部落差別をはじめあらゆる差別をなくす大津町児童生徒集会」です。

今年で、46回目の歴史ある、児童生徒の企画・運営による意義深い集会です。

大津北中学校の体育館に、町内の500名を超える児童生徒が集まりました。

各学校の人権スローガンが掲示された会場で、大津小、護川小、大津中、七色解放子ども会 が発表しました。

自分自身に重ねたり、振り返ったりしながら聞きました。

互いの学びや発表を共有する機会はないので、とても刺激になったようです。熱心に聴き入っていました。

6年生の あさひさんが、大津中の発表を聴いてまとめた感想をご紹介します。

私も 自分の意見や考えを否定されるのがこわくて どうどうと言えなかったりします。行きたい高校を人に言えないというところが にているなと思います。大津中学校さんの話を聞いて どうどうと 自分の意見を言ってもいいんだ ということに 気づきました。

いじめや差別をなくしたいという強い思いと 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために 自分はどんな行動を取るのか、それができているのか を 改めて 振り返り 考えることのできた 集会でした。

参加で終わらず 行動化につなぎ 持続することに この集会の意義があります。

参加した子どもたちの学びを 広げていきます。

稲刈り(5年生)

稲刈り(5年生)

秋晴れの下 育ててきた稲を収穫しました

講師は 元小学校校長の 徳永誠也さん

米作りで ずっと お世話になっています

収穫したものは 中庭横のデッキに 並べて干して 乾燥中

かかしが 見守ってくれています

芸術の秋

芸術の秋

1年生の図工の時間 「ぺったんころころ」

子供たちの自由な感性が爆発した 1年生教室でした

(お洗濯を心配しています…)

6年生、10月の学年集会に集う

10月13日(金)の3時間目に6年生の10月の学年集会が開かれました。

集会の後半は、絵本「おりづるの旅」の読み聞かせを行いました。11月上旬に長崎への修学旅行を予定していますが、平和集会で折り鶴を送るのは、「平和を願い、折り鶴が折られるようになったから」ということを紹介しました。

来週から、平和学習がスタートします。

元気なあいさつで始まる学校生活

美咲野小学校の1日は、元気なあいさつで始まります。

校門の前に立って、登校してくる美咲野っ子に

「おはようございます!」と笑顔で声をかけているのは、生活委員会の5・6年生です。

始業式

始業式

10月12日 始業式

前期の終業式から オンラインと参集のハイブリッドで行っています

体育館に入場したのは 3・6年生

はじめは 作文発表で 3・6年生のクラスの代表が

後期に頑張りたいことを発表しました

原稿なしで話す6年生の姿 立派でした

校長講話は スライドを使って・・・

後期に がんばって欲しいことを 伝えました

あと半年で次の学年に進みます

今の学年のまとめと 新しい学年への準備をする後期です

充実した日々になりますように