学校生活

11月15日(火)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草町ポークステーキ、コンソメスープ、野菜サラダです。

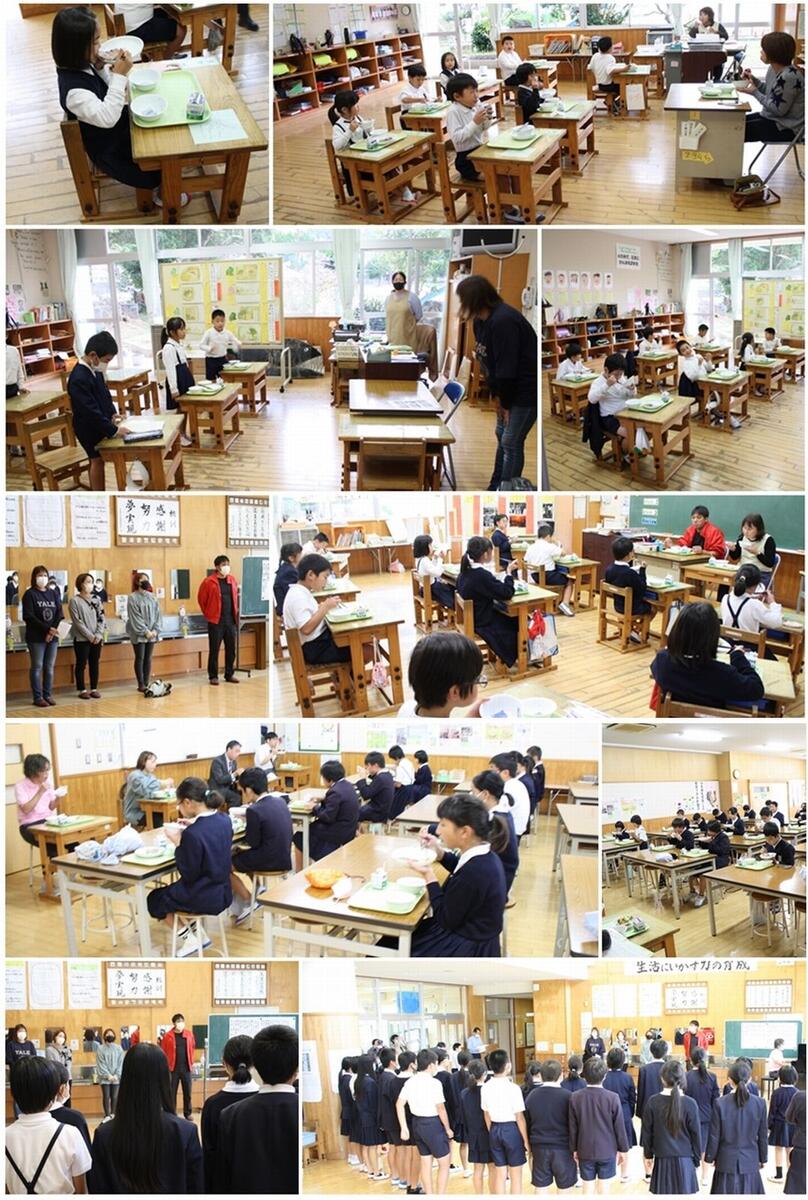

<天草町の豚肉無償提供>

天草町大江は養豚業が盛んで、豚肉の質の高さで有名です。今日は、大江で養豚業に携わっておられるピッグクラブの皆さんから無償で提供していただいた大江豚の豚肉のステーキが給食にでました。ピッグクラブの皆さんは、最近いろいろな食材の価格が高くなったことにより、子供たちの給食にもその影響が出ているとのニュースをご覧になり、自分たちにも何かできることはないだろうかと考えられ、豚肉を給食の食材として提供しようということになったそうです。「これを機会に、子供たちにも大江の豚肉の質の高さとそのおいしさを知ってもらえたらうれしいです。」とおっしゃっていました。今日はピッグクラブから4名の皆さんが来校され、子供たちと一緒に給食を試食されました。そのご厚意に感謝しながら子供たちも職員もおいしくいただきました。お帰りになる前、お礼に4・5・6年生が多目的ホールで♪エーデルワイスの歌をプレゼントしました。ピッグクラブの皆さん、ありがとうございました。

11月14日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、餃子、八宝菜、米麺サラダです。

〈米麺(こめめん)〉

米を原料にした麺(ライスヌードル)は、主に中国や東南アジアといった、米作が盛んな地域でよく食べられています。代表的なものがビーフン(漢字で書くと米粉)です。ビーフンは、中国南部や台湾で作られたものがよく知られています。細いものをはじめ、幅広のものや極細のものなど様々な形があり、肉や野菜と炒め合わせた焼きビーフンや、スープに入れた汁ビーフンなど、食べ方も色々とあります。最近日本でも浸透してきた「フォー」は、ベトナムの麺です。平たい半透明の麺で、あまりコシが無いのが特徴です。鶏肉や牛肉などの具と野菜を入れた、スープ仕立てで食べるのが主流です。断面が丸い「ブン」も、米粉の麺です。麺として食べられるほか、生春巻きの具としても使われます。タイでは、極細の「センミー」、細めの「センレック」、平たい「センヤイ」という、3種の米の麺があります。こちらも、スープをかけたり、和える、炒めるなどして食べられています。この他にも世界には、多種多様な米の麺とその料理があります。(出典:食育大辞典~食と健康の情報サイト~)

〈2年生研究授業〉

仲よしのがまくんとかえるくんを主人公にしたアーノルド・ローベル作のユーモラスな友情物語「ふたりはともだち」の中の「おてがみ」が2年生の国語教科書に採用されています。今日の研究授業では「天小スタイル」に沿って授業が展開されました。子供たちはゴールの音読発表会に向け、会話文などから「がまくん」と「かえるくん」の心情を捉え、読みを深めることができました。お面をつけて音読したり、タブレットによるビデオ撮影での読みの変化を確認したりするなどの工夫により、楽しく学習することができました。

〈火災避難訓練〉

「消防法第36条」に基づいて、大規模建築物などに関しては防災管理業務の実施が義務付けられていて、年一回以上の防災訓練(避難訓練)が必要です。また、防火対象物も併せて点検対象になる可能性があるため、消火訓練や通報訓練なども一緒に実施します。今日は、家庭科室から出火し、初期消火に失敗したという想定で運動場に避難する訓練を行いました。また、避難した運動場で消火訓練を行った後、多目的ホールで消防署員の方の講話を伺いました。家庭での火災警報器についてのお話もありました。火災報知器はは改正消防法で、2006年から全ての新築住宅への設置が義務付けられました。既存住宅(中古住宅)は猶予期間を経て、2011年以降は全市町村で義務になりました。設置が必須なのは寝室や階段で、さらに自治体の条例によって条例で台所や居間などへの設置が義務付けられています。この火災報知器については「電池切れなど起きていないか定期的なチェックが必要」ということをプレゼンテーションで分かりやすく教えて頂きました。また、いろいろな消防関係車両についても写真で紹介して頂き、児童だけでなく職員も知識を広げることができました。南消防署西天草分署の皆さんありがとうございました。

11月11日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草大王の照り焼き、きのこの味噌汁、おかか和えです。

〈地場産品無償提供〉

天草大王は、昭和の初期頃に絶滅してしまいました。しかし、復活を望む声が多く、熊本県農業研究センターで10年間という長い歳月をかけ、復元されました。雄の最大のもので背丈が90cm、体重も約7kgと大型で日本最大級の地鶏です。100日以上もかけてゆっくり肥育するので、肉量も多く、弾力のある歯ごたえとコクのある味が特徴的です。今日は、天草市から無償提供して頂いた天草大王を照り焼きにしました。

<天草体験学習:3年生福連木豆腐作り体験>

今日は朝から3年生がバスに乗って「福連木とうふ」さんへ見学に行きました。大豆や塩・にがり、水などの材料にこだわっておられることが分かりました。そこに福連木とうふのおいしさや栄養価の高さの秘密があることが分かりました。普段は見ることのできない製造工程についても説明していただきながら見学することができました。また、材料の撹拌や寄せ豆腐づくり体験もさせていただきました。福連木とうふ店さん、昨年に引き続き今年も貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

<1・2年生いもほり>

6月7日に1・2年生が植えたさつまいもを本日収穫しました。掘る前は、「今年はあまりできていないんじゃないかな」という担任の予想に反して、思ったより収量がありました。いもほりは宝探し的な感覚もあり、子供たちも大きないもを発見するたび歓声を上げていました。掘ったいもは本日持ち帰りましたので、煮たり、焼いたり、ふかしたり、揚げたり、干したりして食べさせてあげて下さい。

11月10日(木)

今日の給食のメニューは、食パン、ジャガイモオムレツ、ミルクスープ、フレンチサラダ、イチゴジャムです。

〈じょうぶな骨をつくるには〉

骨の主な材料はカルシウムですが、ただカルシウムを摂るだけでは丈夫な骨はつくられません。ビタミンDやタンパク質も同時に摂る必要があります。ビタミンDはカルシウムが骨に吸収されるのを助けてくれる働きがあります。さらにビタミンDがよく働くように、太陽の光を浴びなければなりません。また、走ったりジャンプをすることで骨に刺激が加わり、強い骨がつくられます。丈夫な骨をつくるためには食事だけでなく、太陽の光を浴びて運動することも大切です。

<体力づくり>

11月26日(土)の天草小中合同持久走大会に向けて、朝の「体力づくり」の時間に全校児童が運動場を走っています。朝陽を浴びて運動することが丈夫な骨づくりにも役立っていくのではないでしょうか。

そして、3時間目には全学年が校外のコースを走りました。(今日で3回目です。)

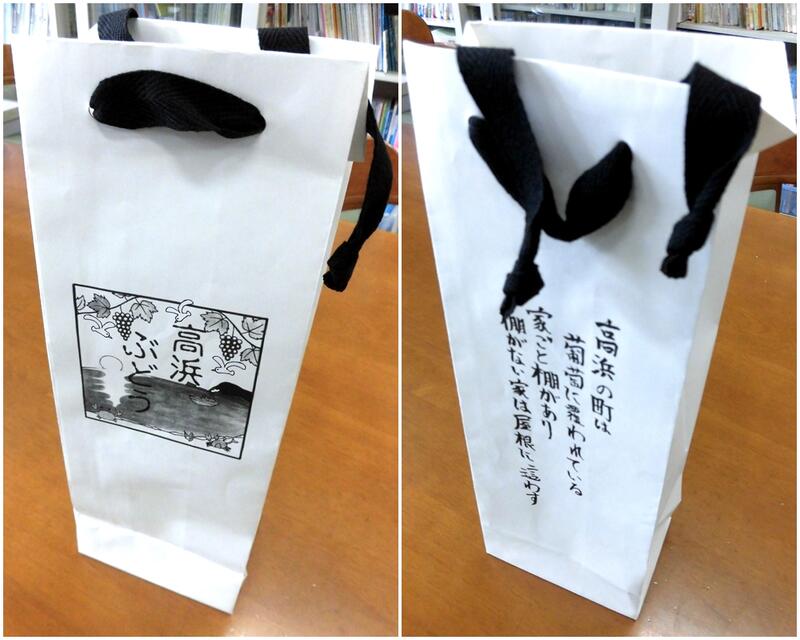

<高浜ワインのパッケージ>

従来のパッケージの絵に天草中学校生徒が絵を描き加え、裏面の短歌を天草小学校児童が書いたパッケージを高浜ブドウ会会長の宇土さんより、地域学校共同活動推進員の伊野博子先生を通じて頂きました。ありがとうございました。

ところで高浜ワインの販売については、以下の高浜ブドウ会HPに詳しい記載がありますのでそちらをご覧下さい。なお、一般販売の11月26日(土)は天草小学校・中学校合同持久走大会が午前中開催されますので、車でおいでになる方は、必ず白鶴浜駐車場に駐車をお願いします。

高浜ブドウ会HP(高浜ワインの販売について)

http://takahamabudou.amakusa-web.jp/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=66296&Pg=1&St=0&OsNo=19

11月9日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シューマイ、麻婆豆腐、中華和えです。

〈中国料理〉

フランス料理、トルコ料理と並び世界三大料理の一つである中国料理。その中国料理も四大料理”には、油を多用した薄味が特徴的な「広東料理」(酢豚やシュウマイなど)や、長ネギやニンニクの香りを生かした「北京料理」(北京ダックや饅頭など)、甘辛く濃厚な味わいを特徴とする「上海料理」(小籠包や八宝菜など)、ニンニクや唐辛子を多用したスパイシーな味付けである「四川料理」(麻婆豆腐や担々麺など)があります。(出典:みんなのランキング)

<3年生 研究授業>

今日は2時間目に3年生 国語 「ちいちゃんのかげおくり」の研究授業がありました。「天小スタイル」の授業の基本に沿った展開がなされ、子供たちの深い学びへのヒントをたくさん得ることができました。学習のゴールを明確にし、そこにどのように子供たちをナビゲートしていくかについて参観者も深く学ぶことができました。

11月8日(火)

今日の給食のメニューは、火の国パン、イワシのかりかりフライ、ポークビーンズ、コールスローです。

〈イワシ〉

日本でイワシと呼ばれている魚は、マイワシ・ウルメイワシ・カタクチイワシの3種類です。このうちマイワシとウルメイワシはニシン科、カタクチイワシはカタクチイワシ科に属しています。マイワシは体長が大きく、身体に丸い点が7つくらいあります。ウルメイワシ は目が潤んでいるように見えるのが名前の由来です。脂肪が少なく、干物によく使われます。カタクチイワシは体長は短く、下あごが短いのが特徴で、煮干しの材料によく使われます。これらイワシはビタミンB群やビタミンEが非常に豊富に含まれており、カルシウムや鉄分なども豊富で、かつ、それらの吸収を助ける働きをするビタミンDも同時に含まれているため、丈夫な骨や身体を作ってくれる優秀な食品です。また、DHAやEPAも多く含まれ、これらは記憶力、集中力、学習能力などを高めるという実験結果も得られています。(出典:元看護師おばあちゃん「効果効能」の知恵袋ブログ)

〈皆既月食・天王星食〉

「皆既月食」が今夜、全国各地で見られます。今回は「天王星食」も同時に見られ、このような現象が日本で見られるのは442年ぶりのことです。次に日本で見られるのは322年後と予想され、きわめて珍しい天体ショーとしても注目されています。国立天文台によりますと、今回の皆既月食は全国どこでも8日の午後6時9分ごろから月が欠け始め、7時16分から8時42分の間、「皆既食」の状態となり、部分的に欠けた状態を経て、9時49分ごろ明るい満月に戻るということです。なお、国立天文台HPでは皆既月食のライブ配信も予定されています。

皆既月食始まっています。(自宅駐車場においてビデオカメラで静止画を撮影しました。)

これからしばらく月食の時間が続き、午後9時49分ごろにはもとの明るい満月にもどるそうです。今から442年前の西暦1580年頃というと世は戦国時代で、織田信長が天下統一を目指して戦を続けていたころです。その頃の人は皆既日食を見て、どう思ったのでしょうか?

国立天文台では現在ライブ配信されています。ライブ配信終了後は録画配信されています。

https://www.youtube.com/watch?v=-VUftz_GTOk

皆既月食・天王星食も終わり、月はもとの満月にもどっていました。

11月7日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、焼きししゃも、大豆の磯煮、玉子サラダです。

〈いい歯の日〉

日本歯科医師会は1993年(平成5年)より、11月8日を「い(1)い(1)歯(8)」の語呂合わせで「いい歯の日」として設定し、これに合わせてさまざまな歯科保健啓発活動を行っています。今日の給食では、「焼きししゃも」と「大豆の磯煮」など少し固めのメニューを取り入れています。よく噛んで食べると、食事が少量でも満腹のサイン が脳に伝わりやすく、食欲が抑えられることや、脳内 物質の働きとして内臓脂肪の分解を促進することも 知られています。 他にも脳の活性化や、唾液の分泌 が増え、消化を助けるなどの効果もあります。

11月6日(日)

今日は、3年ぶり開催となった福連木子守唄&童謡まつりにたくさんの子供達が参加してくれました。ステージ上では緊張しながらも立派に発表してくれました。着付けなども含め、ご協力頂きました保護者の皆さん、地域の皆さん、本当にありがとうございました。また、平成音楽大学の先生方や学生さん方、ご指導・コラボの体験をさせて頂き、ありがとうございました。

11月4日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、すり身お好み天、アオサの味噌汁、海藻サラダです。

〈海藻〉

海藻は「緑藻類」「褐藻類」「紅藻類」の3種類に分かれています。3種類の違いは、海藻が生息する深さによって、日光を浴びる量が異なる点です。緑藻類は、3種類の中でもっとも浅い位置に生息する海藻で、代表的なものは、アオノリ、アオサ、カサノリなどで、葉緑体を多く含んでおり、光合成に必要な「クロロフィルa」と「クロロフィルb」を持っています。褐藻類は、クロロフィルのほかに、「フコキサンチン」と呼ばれる色素が多く含まれていることで、赤褐色となっています。代表的なものは、昆布、わかめ、ひじき、もずくなどです。紅藻類は、3種類の海藻の中でもっとも深い場所に生息します。クロロフィルのほかに、「フィコエリスリン」や「フィコシアニン」が含まれています。代表的なものは、テングサ、アサクサノリ、フノリ、オゴノリなどです。これら海藻には、多くの栄養成分が含まれているています。特にミネラルが豊富であり、その中でも、鉄やカルシウム、ヨウ素などを多く含んでいます。ほかにも、食物繊維が豊富に含まれていることも特徴です。(出典:井上海産物店)

11月2日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、塩サバ、ちゃんこ、ゆかり和えです。

<ちゃんこ>

ちゃんこ鍋(ちゃんこなべ)とは、主に相撲力士が食べる鍋料理のことですが、「ちゃんこ」とは本来、相撲力士の食事の事を指します。鍋だけがちゃんこと思われがちですが、それは誤った解釈です。しかしながら、相撲力士の食事は、相撲を行うための体格を身に着けるために、鍋を食べることが多く、それが広く知れ渡ったのがちゃんこ鍋です。「ちゃんこ」の語源については諸説あります。ひとつは「ちゃん」が中国を意味し、「こ」が鍋を意味するというもので、「ちゃんこ」とは中華鍋のことだという説です。ほかにも「ちゃん」はとうちゃん・かあちゃんの「ちゃん」で「こ」は子どもを意味し、「部屋の親方と弟子が一緒に食べる料理」だという説もあります。(出典:ちゃんこ友路)

<生活科農園>

きれいになった生活科農園に1年生と2年生が「はつか大根」と「聖護院大根」を植えました。収穫が楽しみです。

11月 1日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖蒸しパン、きつねうどん、りんごサラダです。

<黒糖>

黒糖は上白糖やはちみつなどに比べ、ビタミンやミネラル(無機質)を豊富に含んでいます。ミネラルのなかでも日本人に不足しがちなカルシウムは、上白糖の240倍も含まれています。また、黒糖にはカルシウムとともに骨の代謝に必要なマグネシウムやリンもわずかですが含まれています。牛乳と黒糖の組み合わせは、カルシウムの吸収率が高まり好相性です。ところで脳のエネルギーになるのはブドウ糖ですが、食事で摂ったご飯やパンがブドウ糖に分解されるには時間がかかります。しかし、黒糖などの糖分(しょ糖)は、消化酵素によって、素早くブドウ糖と果糖に分解されます。しかも、黒糖にはブドウ糖をエネルギーに変えるのに必要不可欠なビタミンB1とナイアシンも一緒に含まれています。つまり、黒糖を食べるとエネルギーが脳へ短時間で届き、疲労を回復させてくれることになります。受験生など頭を酷使する人に、黒糖は最適なおやつといえるでしょう。(出典:沖縄県黒砂糖協同組合 沖縄県黒砂糖工業会HP)

〈わらぞうりと雪駄干し〉

福連木子守唄&童謡まつりin天草2022で使用するわらぞうりと雪駄を干しました。11月6日(日)は着物だけでなく履き物まで揃えて昔の子どもにみんな大変身します。

10月31日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カボチャのハンバーグ、パンプキンシチュー、手作りデザートです。

〈ハロウィン〉

ハロウィンのシンボルとしてよく目にするのが、カボチャのランタンですが、このランタンには、「ジャック・オー・ランタン」という名前が付いています。ジャックとは、アイルランドの物語に登場する男の名前です。その物語というのは、生前、悪いことばかりしていたジャックは、魂を取ろうとやってきた悪魔を騙したため、地獄に堕ちることもできず、死んだ後もランタンに火を灯して闇夜をさまよい続けたというお話です。ちなみに最初はカブでしたが、アメリカにハロウィンが伝わってからカボチャになったそうです。怖い顔にくり抜いて部屋の窓辺などに飾ると魔除けの役割を果たし、悪霊を怖がらせて追い払えるそうです。(出典:Let's Enjoy Tokyo)

<衣装合わせ>

先週土曜日、「学習発表会&天草体験学習」が終わったばかりですが、子供たちは元気に登校し、朝から運動場で遊んでいました。子供たちの持っているエネルギーにはいつも驚かされます。この元気の源は、きっと土曜日に発表会での活躍をおうちの方に褒めていただいたからではないかなあと思います。さて、発表会は終わりましたが、今日は11月6日(日)に福連木子守唄公園で3年ぶりに開催される「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」で着用するかすりの着物などの衣装合わせを行いました。衣装を手にして子供たちのモチベーションもマックスになったのではないかと思います。

<ノブドウ>

体育館横のノブドウも秋の深まりとともに鮮やかな色になってきました。

ところが今年は、異変が起き、上のような通常サイズのノブドウの実ではなく、下のようなどでかいサイズのノブドウの実が混じっているではありませんか。

両者を並べてみると、差は歴然!

突然変異かと思いきや、じつはこの巨大化した実は、昆虫か何かが卵を産み付けたために巨大化したようです。そう考えると「せっかく見つけたけれど、あんまりいいものではないんだなあ」とちょっとがっかりです。迫力はありますけどね。

10月29日(土)

<学習発表会&天草体験学習発表会>

たくさんのご観覧ありがとうございました。地域の皆様、保護者の皆様に元気をお届けしたいという思いで子どもたちは精一杯頑張ってくれたのではなかったでしょうか。今後とも子どもたちがふるさとを愛し、ふるさとを誇りに思う気持ちを育むためにご協力をお願いします。

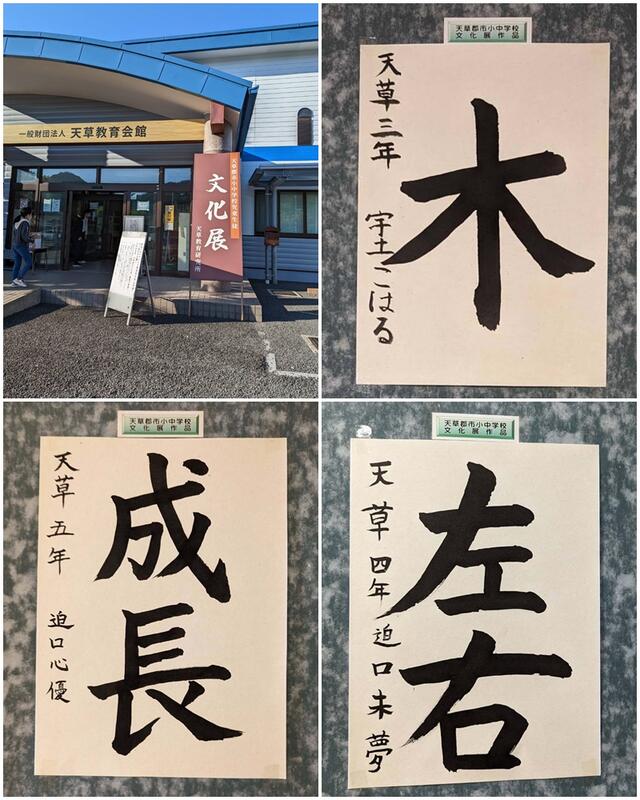

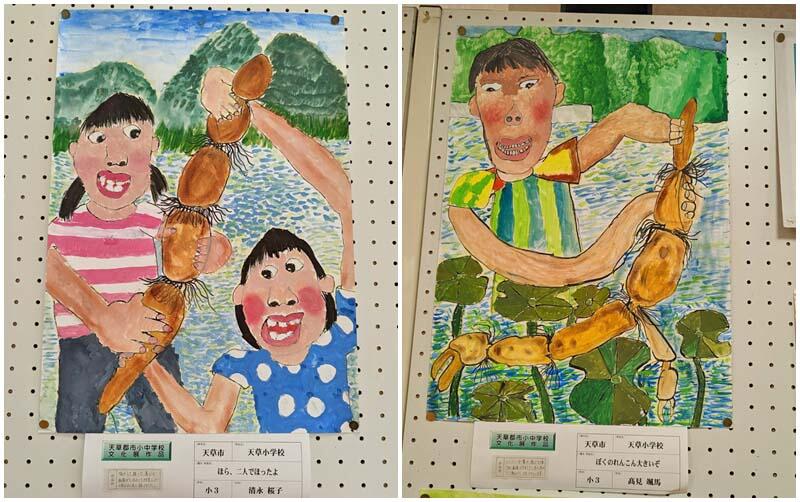

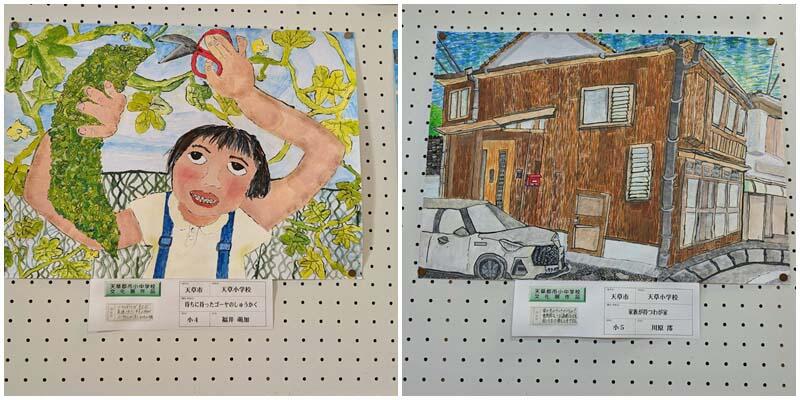

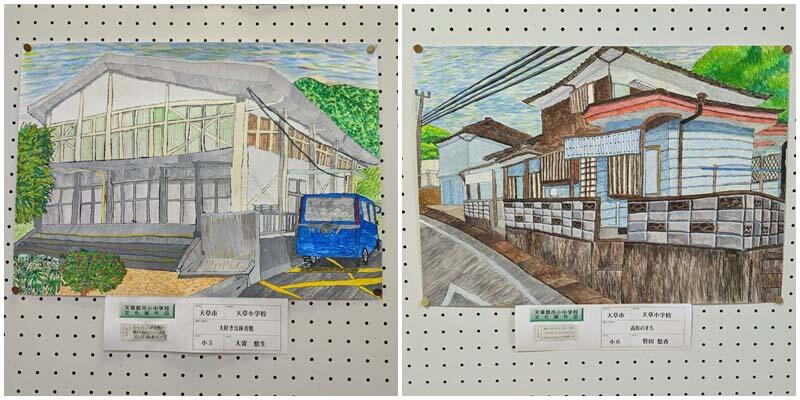

〈天草郡市児童生徒文化展〉

本日29日(土)から11月3日(木)まで天草教育会館(志柿町)において天草郡市児童生徒文化展が開催されます。午前9時から午後5時までですが、11月3日のみ午後4時までとなっています。ただし、展示される作品はスペースの都合で優秀賞のみとなっております。ご都合つかれましたらご覧頂けると幸いです。

10月28日(金)

今日の給食のメニューは、秋のカレーライス、フルーツヨーグルトです。

<秋のカレーライス>

今日の秋のカレーには、秋が旬の食材である「さつまいも」と「しめじ」が入っています。さつまいもはゆっくり加熱すると、いもの中にある酵素がよく働いて甘みが増します。電子レンジよりも石焼きいもの方が甘いのは、このためです。

<ゴザの虫干し>

今日は、晴天でしたので学習発表会で体育館に敷くゴザを6年生が干してくれました。一年に一度のめずらしい風景なので写真をUPします。

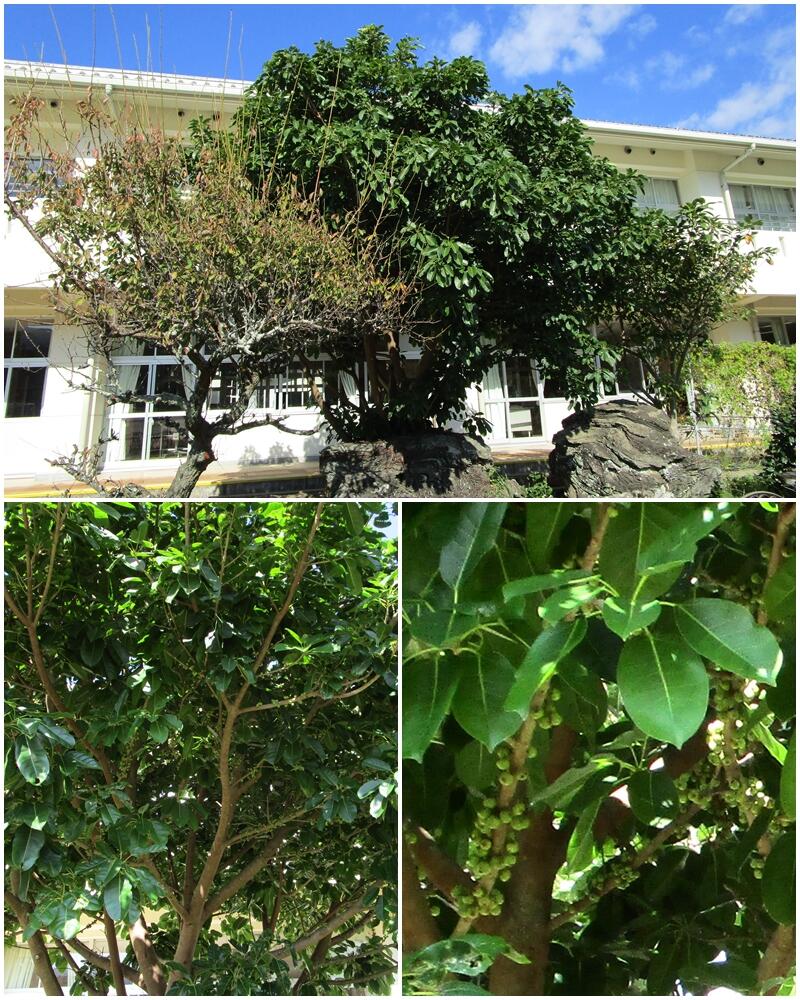

<アコウの実>

アコウの実は、はじめは花で、のちに果実へ変わっていきます。この実はイチジクと同じように、花嚢の内側につくため、外見上、花が見あたらないまま果実が熟します。そういえばイチジクを漢字で書くと無花果ですよね。天草小の庭園のアコウの木もたくさんの実をつけています。木の幹に直接実が着いているように見えます。

<銀杏の木>

秋も深まり銀杏の葉も色づいてきています。これからの変化が楽しみです。

10月27日(木)

今日の給食のメニューは、コッペパン、ししゃもフライ、スープスパゲッティー、グリーンサラダです。

<スープスパゲッティー>

今日のスープスパゲッティーには、粉チーズが入っています。チーズは牛乳から水分を取り除いて固めたものなので、牛乳の栄養がぎゅっと詰まった食べものです。チーズは世界中でいろいろな種類のものが食べられています。世界で一番チーズを食べている国はフランスで、日本人が食べる量の約12倍だそうです。

<冬至カボチャ>

もともとは夏野菜であるカボチャですが、夏に植えて冬に収穫できる品種もあるようです。理科教材園のカボチャも順調に育っています。

10月26日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作り卵焼き、けんちん汁、れんこんツナサラダです。

〈れんこん〉

れんこんはビタミンCやタンニンを多く含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用や、免疫力アップ、コラーゲンの生成を助ける働きがあります。また、タンニンなどのポリフェノールにも強い抗酸化作用があり、ビタミン C と同じく、活性酸素を取り除いてくれます。これらの成分の働きにより、肌のハリの維持や、シミ・ソバカスを防ぎ、美肌効果が期待できます。他にもタンニンには、血管を収縮させる作用があり、止血作用や、炎症の抑制に効果があります。また、のどの痛みや鼻水を軽減し、花粉症などのアレルギー反応を抑える働きもあります。またカリウムも多く、過剰なナトリウムを排出し、高血圧の予防や改善効果が期待できます。(出典:土庫病院 ふれあい広場)

<学習発表会&天草体験学習発表会>

29日(土)の発表会に向けて、準備を進めています。今日は1時間目に各学年の入退場を中心に全体を通してみました。すると具体的な動きなど今まで分からなかったことが分かってきました。今日の反省を生かして明日また全体練習を行います。地域の皆様や保護者の皆様に”元気”をお届けすることができるような発表会にしたいと思います。

10月25日(火)

今日の給食のメニューは、手作りピロシキ、ボルシチ、リンゴサラダです。

〈ピロシキとボルシチ〉

ピロシキは、肉・ゆで卵・野菜など様々な具材を詰めた揚げパンです。ボルシチはビーツ、タマネギ、ニンジン、キャベツに肉とディル(ハーブに一種)を合わせて煮込んだスープです。真っ赤な色と優しい甘みはビーツ由来です。

〈タイカレーにマクアプアン〉

生活科農園のセイバンナスビ(和名:スズメナス)も大きく育ち、立派な樹木?になりました。まだ花は咲いていますが、その実(マクアプアン)もそろそろ食べられる限界のようです。そこで、前回失敗したタイカレーに再チャレンジしました。

主役のマクアプアンは、べつ茹でにしました。苦みと辛味があり、独特の食感ですが、煮込めば大丈夫です。(たぶん)

サラダ油でニンニクとショウガを弱火で炒め、タイカレーのルーを加えて炒めます。さらに鶏肉を加え、焦がさないように炒めます。そこに切って水にさらしアク抜きしたナスとピーマン・パプリカ・しめじ・水煮タケノコを加えて中火で炒めます。それからココナッツミルクと水を加えたあと、ナンプラーと砂糖、中華スープの素で味を調え、5分間煮込んで、できあがりです。ふつうのカレーと違って、長く煮込む必要は無いので、15分程度で完成です。

今回はタイカレーのルーの量を間違えず、途中の味見もしっかりしましたので、食べられるもの?ができあがりました。マクアプアンもいいアクセントになっています。リベンジ成功!ちなみに、日本ではあまり馴染みのないこのマクアプアンですが、ジャマイカ料理やラオス料理にも使われているそうです。

10月21日(金)

今日の給食のメニューは、秋の香りご飯、魚の紅葉焼き、すまし汁、もやしのゴマ和えです。

〈しめじ〉

しめじは、昔から「香りまつたけ、味しめじ」といわれるほど、味がよいとされているきのこです。ざっとほぐすだけの手軽さで、炒めものや煮もの、炊き込みご飯などに幅広く使えます。近年、人口栽培の技術も向上し大量生産が可能になりました。現在しめじとして売られているのは、そのほとんどが人工栽培された「ぶなしめじ」という種類です。秋の味覚である「きのこ類」は、腸内環境を整える食物繊維、ビタミンB群、ビタミンD2、ミネラルなどが豊富で、免疫力アップや生活習慣病の予防効果もあります。また、干すと長持ちする上にうま味や香りが倍増するという特徴もあります。(出典:オレンジページnet)

<福連木の子守唄練習>

10月29日(土)の学習発表会&天草体験学習発表会に向け、子供たちは一生懸命練習しています。今日は天小タイム(業前活動)で、福連木の子守唄の練習を行いました。先生たちも演奏で参加しました。11月6日(日)には福連木子守唄公園で行われる「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」に出演し、午前中には福連木の子守唄を、午後は平成音楽大学とのコラボで「♪もみじ」と「♪翼をください」を合唱します。

〈日没後の水平線〉

水平線に陽が沈んでしまった後の海と空のコントラストもきれいです。

撮影場所:下田北駐車場 撮影日:2022/10/20

10月20日(木)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、鯛の香草焼き、カボチャのポタージュ、フレンチサラダです。

〈香草焼き〉

今日は県産食材無償提供事業により鯛を頂き、香草焼きにしました。香草焼きは、食材に香草(ハーブ)で香り付けして焼いた料理のことです。肉や魚で作る場合、香り付けするだけでなく臭みを取る効果もあります。調理方法も、細かく刻んだ香草を食材にまぶしてフライパンで焼く、食材にのせてオーブンで焼く、パン粉に香草を混ぜたものを使ったパン粉焼きなどがあります。生の香草だけでなくドライハーブを使用することも可能です。香草焼きに使われるハーブには、パセリ、バジル、タイム、ローズマリー、オレガノ、ディルなどがあります。(出典:オリーブオイルをひとまわし)

〈やっぱり夕陽がきれいです〉

昨日あまりにも夕陽がきれいだったので、妙見浦駐車場に車を止めて写真を撮りました。思ったより速く陽は水平線に沈んでしまうので、シャッターチャンスは短いですね。水平線に沈む夕陽の風景は天草町の宝です。

10月19日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シュウマイ、麻婆豆腐、中華和えです。

<シュウマイとギョーザ>

日本でシュウマイがはじめて販売されたのは、1899年です。横浜にある中華料理店であったといわれています。横浜には日本最大の中華街があり、古くから、港町であったこともあり、海外からの人の出入りが多くありました。販売した店も中国広東省から渡ってきたシェフが開いた店だといわれています。好評を博したシュウマイは、横浜から日本各地に広がっていきました。一方ギョーザは戦後、満州から引き上げてきた人たちを中心に広がった食文化といわれているので、実はシュウマイの方が歴史的には古いことになります。(出典:オリーブオイルをひとまわし)

<3・4年生 フラメンコ>

今日は江浦幸子さんだけでなくバンドの方にもおいでいただき、体育館でリハーサルを兼ねて練習を行いました。4名の方の演奏とボーカルで当日も発表する予定です。なお、福連木子守唄&童謡まつりにも、13:00から「南蛮ファミリア」として出演されるそうなので楽しみです。

なお、本日は天草ケーブルネットワークと熊本日日新聞社からも取材においでになりました。

<子守唄伴奏練習>

今日は水曜日、子供たちが集団下校した後、先生たちは福連木の子守唄の伴奏を音楽室でしています。10月29日の「学習発表会&天草体験学習発表会」と11月6日の「福連木子守唄&童謡まつりin天草2022」で演奏します。

<けんばんハーモニカ指導>

1年生は、けんばんハーモニカを買ってもらってうれしくてたまりません。今日は水田楽器さんにおいで頂き、演奏の仕方を教えて頂きました。みんなやり方が分かってうれしそうでした。

水田さん、優しく丁寧なご指導ありがとうございました。