学校生活

2月14日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ハートのコロッケ、ふわふわスープ、チョコプリンです。

<バレンタイン献立>

今日はバレンタインデーです。バレンタイン献立ということで、ハートのコロッケとチョコプリンがあります。今日はチョコレートについて紹介します。チョコレートの原料になるカカオは、大昔はメキシコあたりで栽培されていましたが、15世紀までは貨幣として流通するほど貴重なものでした。王族や特別な階級の人しか口にすることはできず、ギリシャ語で「テオブロマ・カカオ(神様の食べもの)」と呼ばれていたそうです。

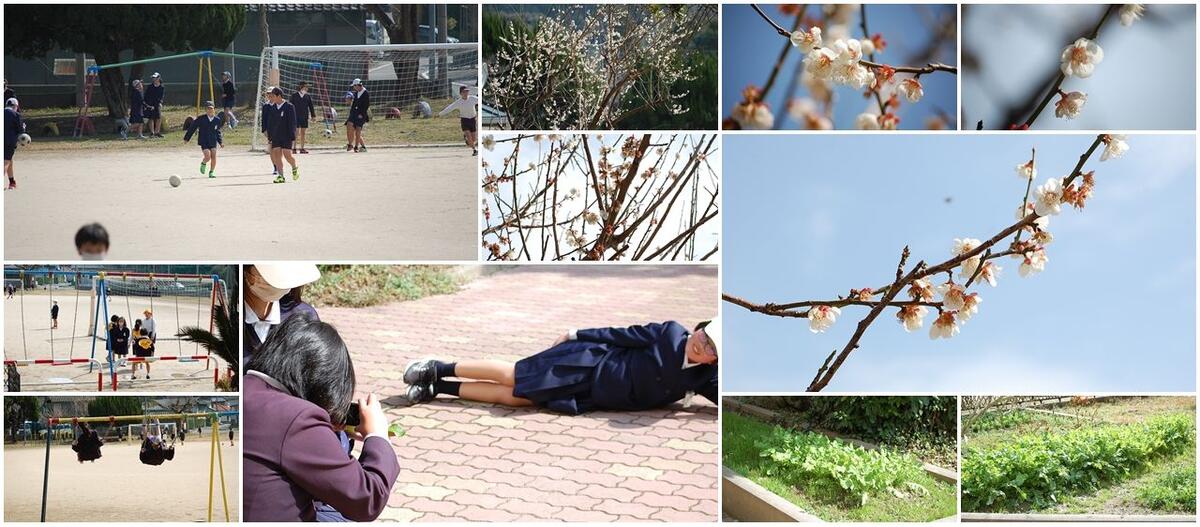

<よい天気>

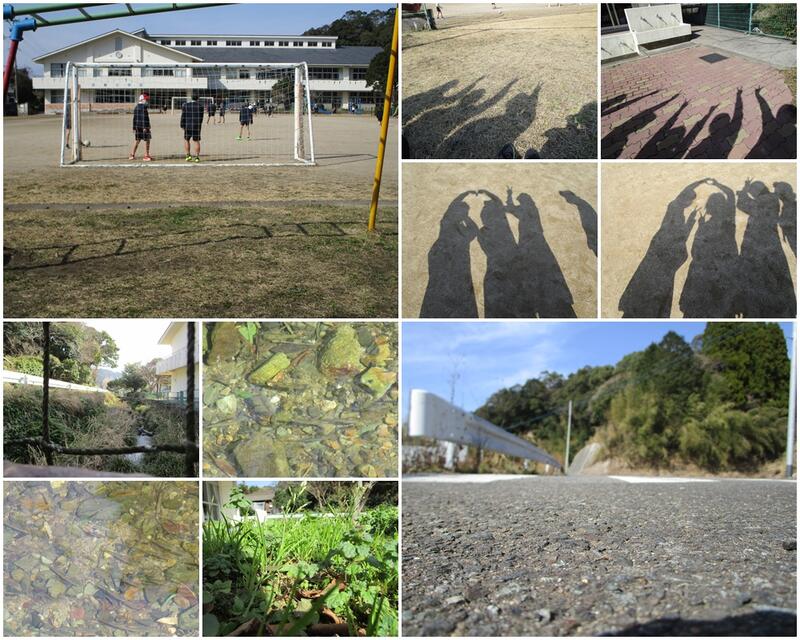

今日は予想に反して、気温も高くよい天気なので久々にカメラを持って外に出ました。いろんな写真を撮りましたが、中には「かめかめクラブ」が撮影している様子を撮影したものもあります。

かめかめクラブの人たちもたくさんの写真を撮ってくれました。芸術的な写真もあり、いつの間にか腕を上げたようです。負けた!

2月13日(月)

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、春巻き、平麺スープ、まめっこサラダです。

<春巻き>

中国の春巻きは、モンゴルの宮廷で食べられていた料理である「巻煎餅(ギュンヂンペン)」が起源とされています。モンゴルでは宗教上羊の肉を使用されていましたが、中国に伝わると豚肉を巻いて、油で揚げた料理へと変化していきました。中国の春巻きは、小麦で作った薄い皮に、タケノコや豚肉などを巻いて揚げます。ベトナムは中国の食文化を強く受けていて、生春巻きも中国の春巻きから派生したものだと考えられています。(出典:お役立ち!季節の耳より情報局)

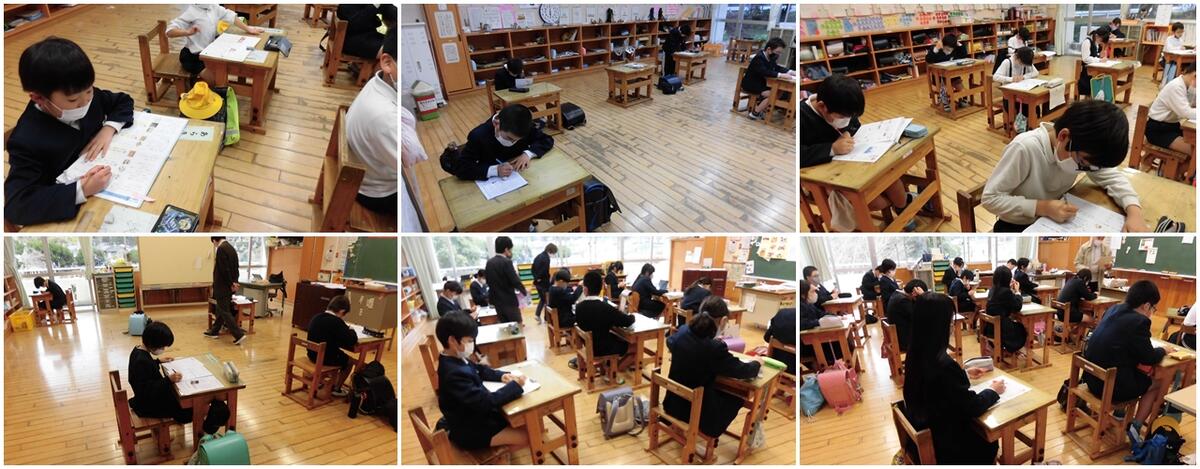

<学力充実 ぐんぐんタイム>

毎週月曜日は、学力充実のためのぐんぐんタイムです。2月は学力充実月間となっており、担任外の職員も協力しています。みんな集中して学習に取り組んでいます。

2月10日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、冬野菜カレー、エビフライ、海藻サラダです。

<冬野菜>

かぶ・れんこん・春菊・長ねぎ・白菜・大根・ブロッコリー・ほうれん草などは、冬に旬を迎える冬野菜です。冬野菜の特徴は、寒さで凍ることがないよう、細胞に糖を蓄積するため、糖度の高い野菜が多いことです。食べたときに、甘くておいしいと感じるのはこのためです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養価を多く含む野菜は、免疫力を高め、風邪の予防にも効果があるといわれています。いいことづくしの冬野菜、煮物や鍋など、体が芯から温まる料理に使って、寒い冬を乗り切りましょう。(出典:農林水産省HP)

2月9日(木)

今日の給食のメニューは、揚げパン、カボチャのポタージュ、サラスパサラダです。

<揚げパン>

揚げパンとは、コッペパンを油で揚げたパンのことです。揚げパンが給食のメニューとして登場したのは、今から60年以上昔のことでした。砂糖をまぶした、あま〜い揚げパンは、お腹をすかせていた子供達にとって衝撃的なスイーツでした。そんな揚げパンは、東京の大田区嶺町小学校から誕生しました。発案者は、この学校の調理師「篠原常吉』さんだったという文献が、残っています。昭和29年、インフルエンザが流行った時のこと、学校では欠席者が多く、給食で残ったパンが固くなってしまった為にその残ったパンを活用しようとして生まれたのが、揚げパンだったのです。(出典:LUXURY BREAD CAMELLIA)

<不審者対策避難訓練>

本日5時間目に不審者対策避難訓練がありました。天草町3つの派出所の警察官の方にご協力いただき実施することができました。今回は、不審者が多目的ホールに侵入したという想定で、職員が不審者と会話しながら児童を安全に避難させることを中心とした訓練でした。警察官の方からは、不審者を取り囲む際の職員のポジショニングなどについてのアドバイスやご自身の体験談等もお話しいただきました。また、不審者と遭遇したときの児童の対応についても確認することができました。ご多用にもかかわらず、ご協力いただきました派出所の方々、有り難うございました。

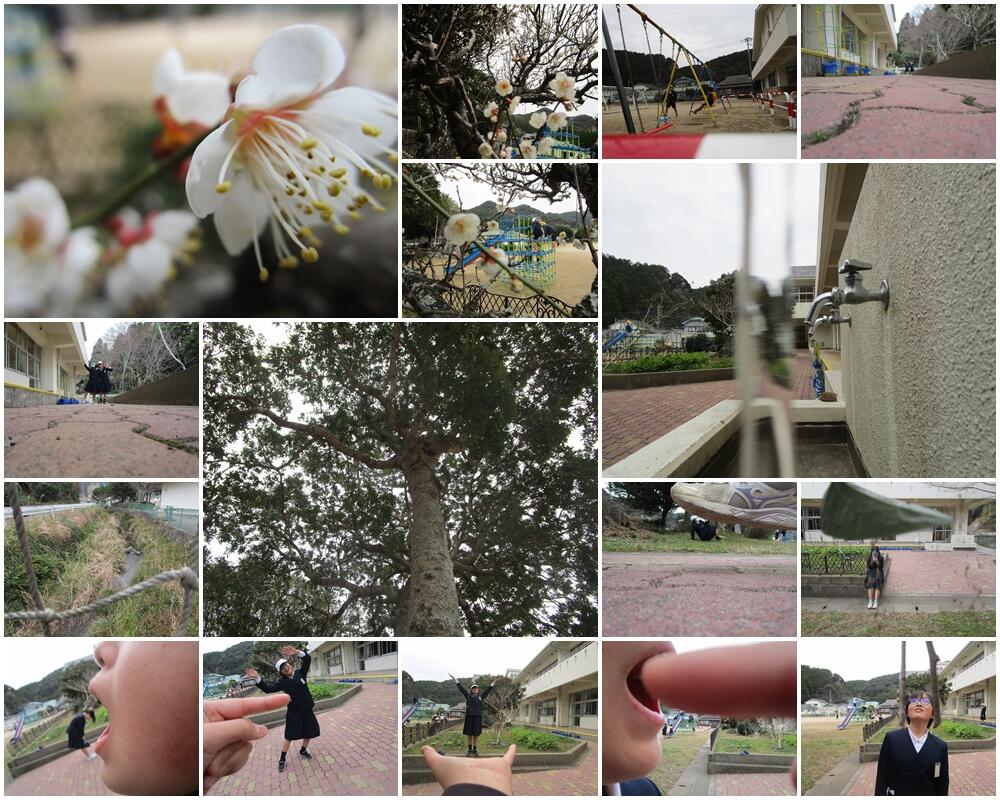

<きょうのかめかめクラブ>

今日は、春らしい写真や楽しい写真をいっぱい撮影することができました。

2月8日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、イワシの蒲焼き、里芋の味噌汁、野菜ソテーです。

<里芋>

サトイモ(里芋)はサトイモ科の植物の塊茎(かいけい)と肥大した地下茎の総称です。この肥大した地下茎を主に食用としています。インド東部からインドシナ半島が原産で、現地ではタロイモと呼ばれています。日本でも縄文時代から栽培され、ジャガイモやサツマイモがそれほどメジャーではなかった江戸時代までは、芋の主役だったといわれています。里芋の生産が多いのは千葉県と埼玉県です。続いて新潟県、栃木県などですが、全国的に見て関東での生産量がとても多い野菜と言えます。(出典:旬の野菜百科)

〈昼休み〉

今日はとってもいい天気でした

2月7日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、冬野菜のグラタン、白菜スープ、ポンカンです。

<グラタン>

グラタンは、フランスのドーフィネ地方で生まれた郷土料理が原形といわれており、料理の表面が焦げる程度までオーブンなどで調理する料理です。グラタンは調理法の名称でもあり、フランスではマカロニを入れたグラタンだけでなく、デザートを意味することもあります。日本でグラタンとされているのは「具材にベシャメルソースをのせ、チーズやパン粉をかけてオーブンで焼きあげたもの」であり、具材は魚介類や鶏肉、野菜など様々です。グラタンの語源はフランス語のgratter(グラッター)で、削り取ることを意味します。元々グラタンは表面に焼き色がついた薄い膜を作る料理法の名前とされていました。その料理法で調理した際に、鍋や皿にこびりついてしまったものを「こさぎ取る」必要があったことが、グラタンの名前が付いた由来といわれています。(出典:ちそう)

2月6日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、しゅうまい、麻婆豆腐、中華和えです。

<ニンジン>

ニンジンは冬野菜の代表選手です。冷涼な山岳地帯で生まれた野菜で、寒さに負けない強さを持った野菜です。βカロテンという人間の体の発育、目や皮膚・粘膜の健康、風邪などの感染症などに対する抵抗力、がんや老化防止など健康に欠かせない栄養素を持っている野菜です。ニンジンの生産は北海道、千葉県、徳島県などが主な産地で、北海道と千葉県で全国の半分近くを作っています。春から夏にかけては徳島県、千葉県、青森県や長崎県が多く生産し、秋は主に北海道で収穫されています。また、冬には千葉県をはじめ長崎県や愛知県で収穫されています。(出典:旬の食材百科)

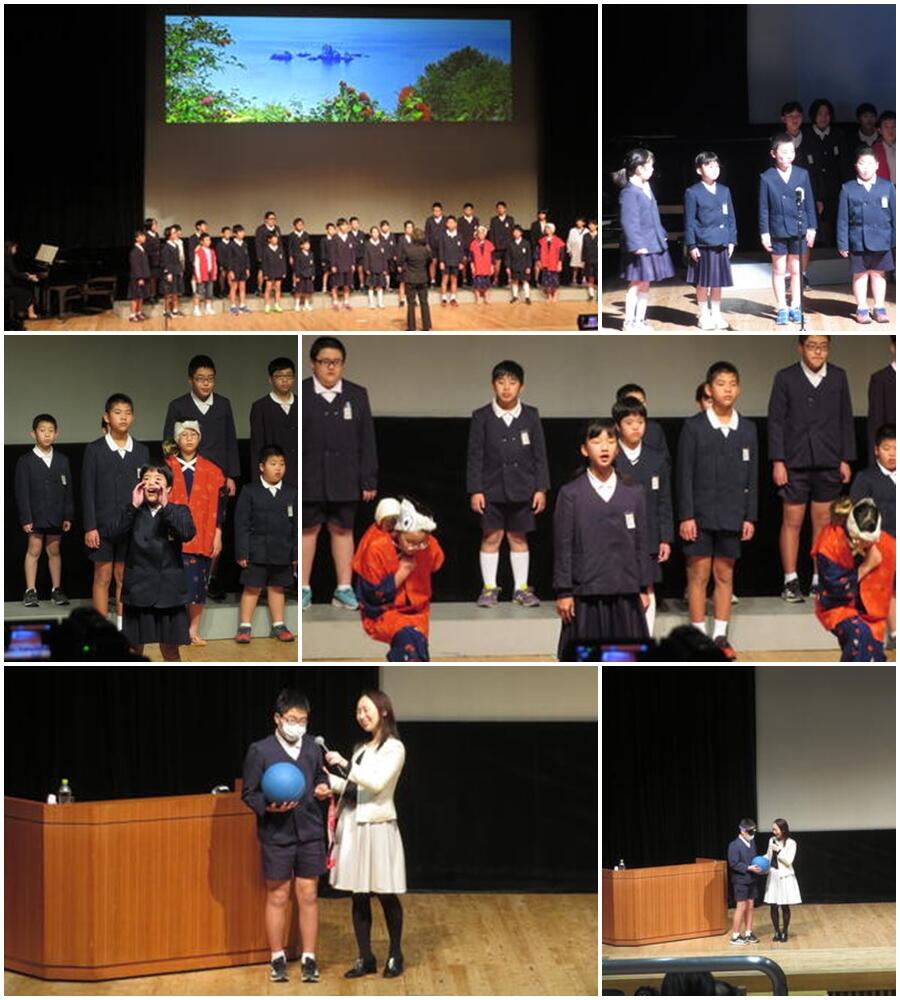

〈2月4日青少年健全育成・教育推進フォーラム〉

天草小学校の3年生から6年生の29人で参加しました。天草小学校開校当時からの伝統である合唱を中心としながら、天草町での体験学習の成果を演劇を交えて発表しました。子どもたちは練習の成果を発揮し、のびのびと表現しました。美しい歌声に加え、練習以上に心がひとつにできた瞬間でした。会場のみなさんから大きな拍手と感動のメッセージをいただくことができました。 中学校の今福先生にエーデルワイスと宝島の2曲を伴奏していただきました。音楽会同様ありがとうございました。

〈ゴールボール銅メダリスト浦田理恵さんの講演〉

これまでの経験から、素晴らしい話そして言葉を聞くことができました。ステージに上がって浦田さんとトークした天草小学校児童も素晴らしかったです。

〈月足さおりさんコンサート〉

「いのちの音色を響かせたい」というテーマで8曲演奏いただきました。生まれつき仙骨がなく、成長と共に体が不自由に。もともと両手で演奏されていましたが、現在は左手のみで素晴らしい音楽を奏でられます。音楽に思いが込められて、素晴らしい時間を過ごすことができました。今回は天草小学校読み聞かせの会「ひよっこの会」の方にご協力いただきました。絵本の世界と音楽の世界がコラボして、感動の時間に彩りが添えられました。

2月3日(金)

今日の給食のメニューは、セルフ恵方巻、玉子焼き、大豆の五目煮です。

<節分給食>

今日は節分です。節分は季節が変わる頃に起きがちな病気や火事、地震などの災害は鬼が持ってくると昔は信じられていました。そのため節分の日には「鬼は外、福は内」のかけ声で豆まきをして、歳の数だけ豆を食べ、家から鬼を追い出したり、鬼が臭くて嫌うイワシの頭をヒイラギの枝に刺して玄関に置き、鬼が家に入ってこないようにしたりしていました。今日のメニューにも登場する恵方巻は、恵方を向いて食べるとよいとされています。2023年節分の恵方は、南南東です。

<1・2・3年豆まき>

1・2・3年は、体育館で豆まきをしました。

<1年生 恵方巻をパクリ!>

2月2日(木)

今日の給食のメニューは、ココアパン、手作りかき揚げ、うどん、ブロッコリーサラダです。

<ブロッコリー>

ブロッコリーはアブラナ科の野菜のひとつで、原産地は地中海沿岸といわれています。日本へは明治時代に導入されましたが、本格的に需要が伸びたのは1980年代からです。栄養価の高さと用途の多様さなどで需要が増え、生産量は増加傾向にあります。現在は品種改良が進み、一年を通じて国産のブロッコリーが出回っています。栄養価としては、体内でビタミンAに変わるβ-カロテンや、ビタミンB群・C・Eなどを多く含んでいます。ビタミンAは、感染症を防御する皮膚や粘膜の機能を維持するはたらきがあります。ビタミンCは免疫機能を整え、肌を健康的に保つはたらきがあります。また、貧血予防に効果のある鉄のほか、DNAの合成に関わる葉酸も含んでいます。(出典:知ろう!食べよう!ブロッコリー大好き!)

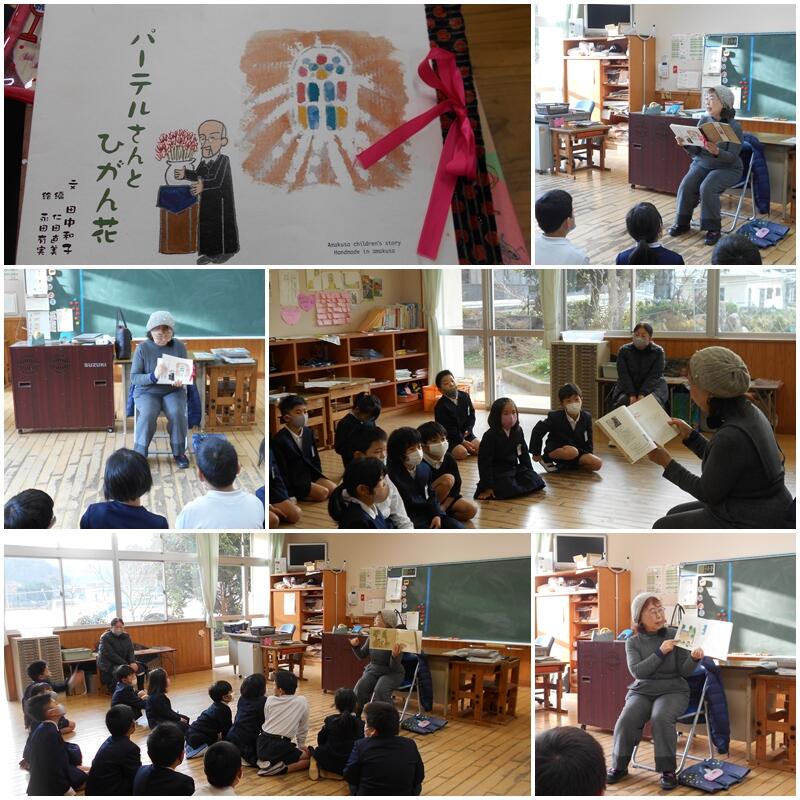

<パーテルさんとひがん花>

今日は、仁田直美さんによる1・2年生の読み聞かせでした。お話は「パーテルさんとひがん花」という大江教会のお話でした。この文を書かれた方は、仁田直美さんのお母さんで、編集されたのは仁田直美さんです。秋田県からお母様がおいでになり、大江教会に行かれたときに、ひらめいて執筆されたそうです。心あたたまるお話でした。仁田さんいつもありがとうございます。ところで、2月6日(月)には、「月足さおりさんのコンサート」が本校多目的ホールであり、そのときも仁田さんをはじめとする「ひよっこの会」の皆さんによる「さくらいろのりゅう」の読み聞かせがあります。みんな楽しみにしています。

<4年生 下田見学>

今回も天草市学芸員の鵜飼さんにガイドをして頂き、4年生が下田の海岸を見学しました。驚いたのは、海岸の貝の名前を鵜飼さんに子供たちが尋ねると全部名前を知っておられ、教えて頂いたことです。やはり専門家の先生は違いますね。鵜飼さん今回も寒い中、校外学習にご協力頂き、ありがとうございました。

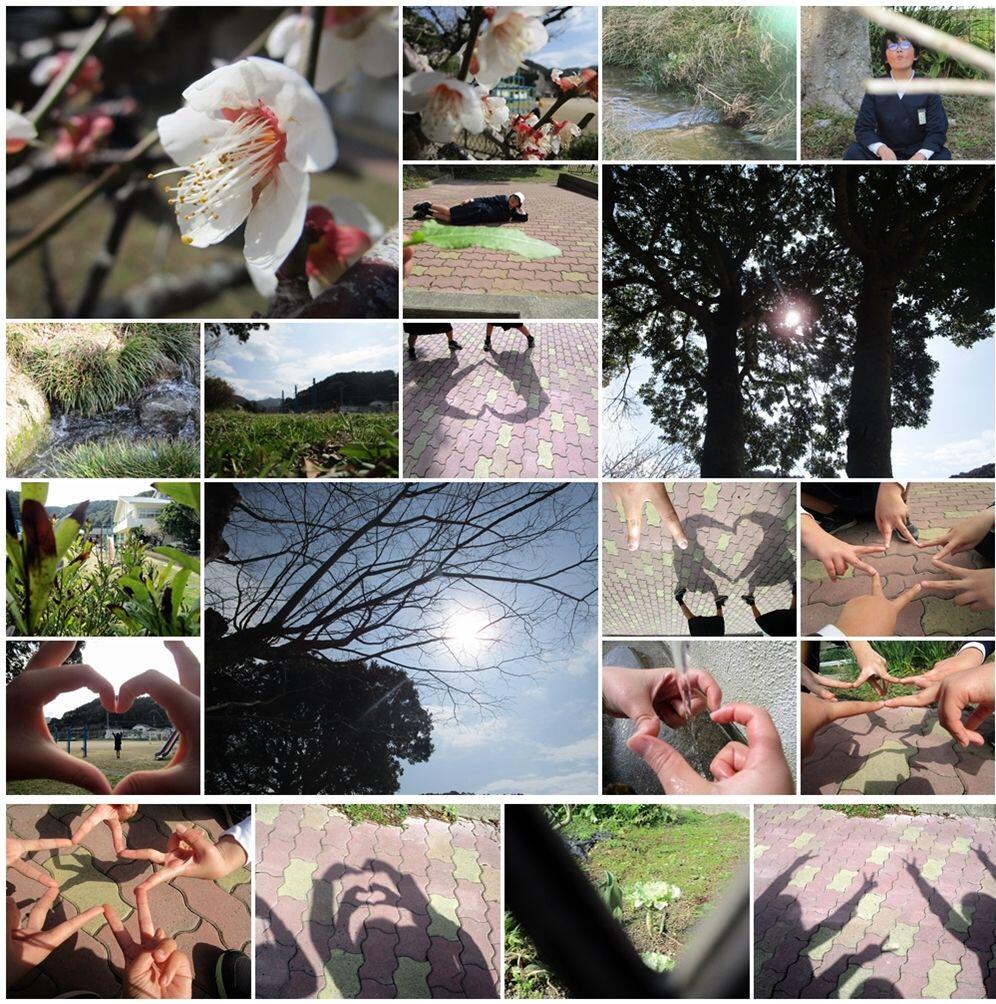

<今日のかめかめクラブ>

今日は影にこだわった写真を多く撮りました。また、地面にカメラをおいて撮影するとコンパクトデジカメなのに一眼レフで取ったように背景がぼけることも分かりました。明日は節分です。少し暖かくなり、川にはカワムツが元気に泳いでいました。

2月1日(水)

今日の給食のメニューは、カレーピラフ、魚のチーズ焼き、レタスのコンソメスープ、フルーツヨーグルトです。

<ピラフ>

トルコ料理は、フランス料理・中華料理とならぶ世界3大料理です。トルコ料理のなかでも広く名が知られているのがピラフ(ピラウ)ですが、同じような料理は中近東・地中海周辺で幅広く食されています。トルコでは基本的に料理の付け合わせとして供されるため、具の入っていないシンプルなピラフも一般的です。タンザニアではピラウ、インドではプラオ、イランではポロウといった同様のルーツを持つ料理が知られています。トルコのピラウはヨーロッパに伝わり、フランス料理のピラフとなりました。各国で古くから親しまれているピラフは、パエリア・リゾットとともに世界三大米料理の一つに数えられています。(出典:TURKISH Air&Travel)

1月31日(火)

今日の給食のメニューは、パインパン、ハムエッグ、ラビオリスープ、マカロニサラダです。

<よくかんで食べよう>

みなさんは、自分が何回噛んで食事をしているか数えたことはありますか。この機会に是非一度数えてみましょう。今日はよくかんで食べることの良さを4つ紹介します。①消化を助ける。(食べものがすりつぶされて小さくなり、唾液と混じることで消化されやすくなります。)②太りすぎを防ぐ。(よく噛むことで満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。)③脳の働きを活発にする。(脳への血流がよくなり、脳が元気に働き始めます。)④歯を強くする。(よく噛むことで唾液の分泌が促されます。唾液は口の中をきれいにして、歯と歯茎を健康にしてくれます。)無意識に早く食べてしまう習慣がついている人は、意識してゆっくりよく噛んで、味わいながら食事をするように心がけましょう。そうすることは、成人病を予防することや歯や歯茎の健康を保つことにつながり、ひいては健康寿命を伸ばすことになるのではないでしょうか。

<天草市教育委員会訪問>

今日は天草市教育委員会から14名の方がおいでになりました。まずは、歌声タイムで「碧の子守唄」の歌を聴いて頂きました。そのあと1年生は外国語科、2年生は道徳、3・4年生は体育、5年生は算数、6年生は社会科の授業を参観して頂きました。

今日で1月は終わります。まだまだ寒いですが、春の訪れを感じる天草小です。

<久々登場!かめかめクラブ>

何だかメンバーが増えているような・・・・

1月30日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、白菜の味噌汁、ひじきの油炒めです。

<マヨネーズ>

マヨネーズの発祥については、18世紀半ば、フランスのリシュリュー公爵が地中海のメノルカ島(現スペイン領)のマオンという港町で「オリーブ油と卵黄とレモン汁」を混ぜたソースをかけた肉料理を食したところ、大変おいしかったためそのレシピをパリに持ち帰り、これがその後、ヨーロッパ、アメリカ等へ普及したとの説が有力です。ものもとの語源はマオンのソース(Salsa de Mahonesa(マオネーサ))という意味で、これがフランス語でマオンネーズ(Mahonnaise)、英語でマヨネーズ(Mayonnaise)となりました。日本で初めてマヨネーズが製造・販売されたのは1925年(大正14年)です。戦前は高級品で生産量も少なかったのですが、特に戦後の高度経済成長期には食の洋風化に伴い飛躍的に生産量と消費量が伸びて、家庭の欠かせない調味料として定着していきました。(出典:全国マヨネーズ・ドレッシング類普及協会)

1月27日(金)

今日の給食のメニューは、Myおにぎり、鯛のあおさ焼き、イ草そうめん汁、蓮根のきんぴらです。

<あおさペーストと鯛>

今日のあおさペーストは、前回に続き大江の川端水産が無償提供してくださったものです。天草の海の香りを感じて欲しいと思います。また、鯛は天草市からの無償提供によるもので、天草市の魚を食べて、水産業を元気にしたいとの目的があります。同時に児童生徒の食育の推進をはかるという目的もあります。そうしたご厚意に感謝しながら味わって食べたいですね。さらに今日は「給食記念週間」の取り組みのひとつである「Myおにぎり」の日です。おうちの方に作り方を教えて頂いたり、作るのを手伝って頂いたりしたおにぎりを持参します。今年はどんな「Myおにぎり」が登場するか楽しみです。

<Myおにぎり:1~3年>

<小中連携6年生国語研究授業>

1月25日(水)に予定されていた6年生国語の小中連携研究授業は、路面凍結による臨時休校となり、本日2時間目に実施されました。中学校から校長先生をはじめ4名の先生方においでいただき、授業を参観していただきました。「これから社会を生きてくうえで大切なことを考え、おうちの人に伝えよう」という単元で「メディアと人間社会:筆者 池上 彰」「大切な人と深くつながるために:筆者 鴻上 尚史」の二つの文章の内容を理解し、優れた表現を学び、自分でも文章を書くことをゴールとした学習です。途中、教師用タブレットのネットワーク接続が切れるというトラブルはありましたが、子供たちは最後まで集中し、タブレットを使って、ともだちの書いた文書にコメントを書き込むなどして意見交換をすることができました。

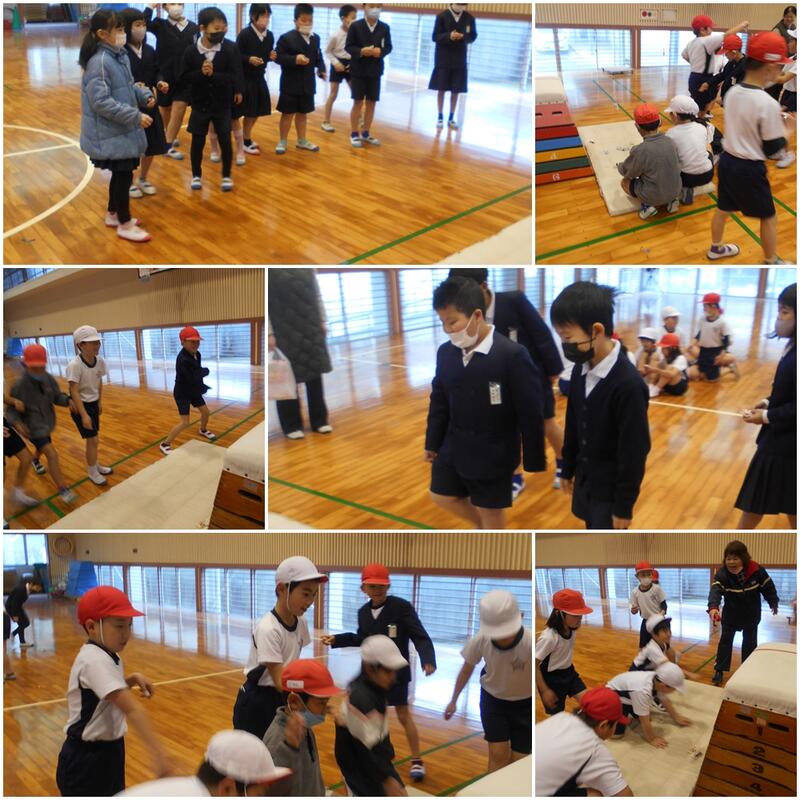

<校内縄跳び大会(短縄)>

3時間目には体育館で、校内縄跳び大会がありました。これまで体育の授業だけでなく、家でも練習するなどしながら記録更新や難しい技にも挑戦して身に付けてきました。最後には各学年の縄跳び名人の高度な技の紹介もありました。昨年にくらべ一年間で驚くほど上達した人も多く、びっくりしました。

<ぶどう苗植え>

高浜ぶどう会の皆さんにお世話になり、6年生がぶどうの苗植えに5時間目に挑戦しました。本来は学校近くのぶどう棚に行って作業をする予定でしたが、あまりにも気温が低いため、ぶどう会の皆さんが苗木やポットを体育館まで運んでくださっての作業となりました。剪定したぶどうの枝の切り口に木工用ボンドやオレンジ色のオーロラソースのようなゲル状のものを塗ると切り口が腐らず、塗らなかった部分から根が出るそうです。(よく分かっていないのに分かっているかのような説明をしてすみません。)ポットに植えた苗はしばらく育てて頂いて、やがては子供たちが自宅近くに植えて育てる計画のようです。ぶどう会の皆さん、寒いなか、ご指導頂き、ありがとうございました。

1月26日(木)

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、ミートスパゲッティー、フレンチサラダ、手作りゼリーです。

<昭和44年頃の給食>

今日は、昭和44年頃の給食を再現したものです。この頃の給食までは脱脂粉乳が出されていました。戦後アメリカから送られてきた脱脂粉乳を湯で溶かしたものが給食で出されていました。食べるものが少なく、栄養が足りていなかった日本人にとっては、手軽にタンパク質やカルシウムをとることができるものでした。しかし、「あまりおいしいものではなかったよ。」という話をよく聞きますね。脱脂粉乳から牛乳に変わったのは昭和45年以降です。

<児童朝会>

今日は1月の月目標反省でした。各学年代表児童の発表のあと、あまくさ運動と感想発表を行いました。

<給食集会>

校内給食週間に合わせ、4時間目に給食集会が行われました。校長先生のお話やクイズ、給食委員会の電子紙芝居、感想発表が行われたあと各教室にもどり給食センターの方への感謝の手紙を書きました。

<中学校体験入学>

午後には、中学校体験入学があり、6年生が天草中学校に行きました。保護者の方々とともに中学校からの説明を聞いたあと、中3の社会、中2の理科、中1の音楽の授業を参観させていただきました。そのあと生徒会からの説明と部活動体験がありました。6年生は中学校生活についてイメージ化でき、期待をふくらませることができました。中学校の皆さん、ありがとうございました。

1月25日(木)

路面凍結箇所が多く、本日は臨時休校となりました。福連木方面は前回より凍結箇所も多く気温も今朝は-5℃ぐらいでした。また下田から大江にかけても凍結箇所が多く、児童の安全を第一に考え休業日としました。以下は高浜から大江軍浦方面の朝の様子です。

午後になり、凍結箇所は減っております。バス運行会社と学校職員が現地に出向き、現在の路面状況を確認しているところです。明日の登校については、これから小・中学校で検討し、その結果はメール配信をしますので、メールのチェックをお願いします。また、ホームページのトップにも掲載しますのでそちらをご覧頂いても結構です。

1月24日(火)

今日の給食のメニューは、コッペパン、鯨メンチカツ、ミルクスープ、キャベツのサラダ、イチゴのジャムです。

<昭和27年頃の給食>

給食週間特別献立2日目です。2日目の今日は、昭和27年頃の給食をアレンジして再現したものです。そのころの代表的な献立は、「コッペパン、イチゴジャム、ミルク(脱脂粉乳)、鯨肉の竜田揚げ、千切りキャベツ」のようなものでした。その頃は今と違って毎日がパンの給食でした。また、鯨がよく給食で食べられていました。今日は特別に鯨のメンチカツがメニューに加えられています。

<読み聞かせ>

今日の5・6年生の読み聞かせは、学校応援団としても丸付けなどお世話になっている平畑さんにして頂きました。お話は「中村 哲 物語」でした。終わりが見えない戦争や、大干ばつに苦しむアフガニスタンやパキスタンで医療支援を行っていた医師の中村哲先生のお話です。先生は、飢餓によって次々に命を落とす子どもたちを前に、白衣を脱ぎすて井戸を掘り、用水路を作りました。そのことによって、65万人もの命を救われました。どんな時にも「命を守る」ために力を尽くした哲先生の生き方に触れて子供たちは自分たちの生き方を見つめるよい機会になったと思います。平畑さんいつもありがとうございます。

<卒業生から学ぶ全校道徳>

全国中学生人権作文コンクール熊本県大会最優秀賞(熊本地方法務局長賞)を受賞した本校卒業生で、現在天草中学校2年生の西島美桜さんとそのお母さんをお迎えし、「卒業生から学ぶ全校道徳」が5時間目にありました。美桜さんの作文発表に続き、お二人に対する児童や職員からの質問にお答え頂きました。その回答から職員も児童も、「周囲の人の優しさを感じ取り、感謝すること」や「困難に負けず努力し、明るく前向きに生きること」「うまくいかないことを他人のせいにしないこと」などの大切さなど多くのことを学ばせて頂きました。美桜さん、お母さん、私たちのために、これからよりよく生きていくための多くのヒントを与えて頂き、ありがとうございました。

<突然の吹雪>

寒気団の南下に伴い、本日午後には天草地方にも吹雪が舞いました。その吹雪の中でも子供たちは運動場に出て、元気に走り回っていました。

1月23日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鮭の塩焼き、栄養すいとん、香味和えです。

<はじまりの給食>

1889(明治22)年、山形県鶴岡町(現・鶴岡市)の大督寺というお寺の中に建てられた私立忠愛小学校で、無償で昼食を用意したことが、日本における学校給食の起源とされています。その頃のメニューは、おにぎり、塩鮭、菜の漬物といったものだったようです。今日はその中から鮭の塩焼きを取り入れてあります。

<ウェルカムソング>

今日は、作曲家の上田 益さんとレクイエムコンサートの担当者の方々がおいでになりました。♪碧の子守唄♪地球(ほし)とタンポポ♪SAKURA♪福連木の子守唄の4曲をウェルカムの気持ちを込めて子供たちは一生懸命歌いました。特に「碧の子守唄」は上田 益さんが作詞・作曲された歌でもあり、喜んで頂けたのでよかったです。

1月20日(金)

今日の給食のメニューは、ワカメご飯、イワシのかりかりフライ、太平燕、ひじきサラダです。

<食育の日:熊本>

今日は食育の日で、熊本の郷土料理「太平燕(たいぴーえん)」をメニューに加えました。この太平燕は熊本の中華料理店や家庭でも定番の一品で、春雨をメインに、炒めた野菜や豚肉、エビ、たけのこ、かまぼこ、しいたけなどを入れた具沢山の中華風春雨スープのことで、その上にはゆで卵を揚げたものがのっているのが特徴です。中国福建省福州の家庭で盆や正月、その他の祝い事など特別な日に食べるスープ料理がルーツとされています。明治時代後期、福建省から長崎、熊本にわたってきた華僑が伝えたといわれていますが、中国の高級食材の燕の巣の代わりに揚げたゆで卵(表面にしわがでた様が、燕の巣のイメージ)を、フカヒレの代わりに春雨を使って作ったスープが始まりという説があります。福州(現在の福建省都)ではこの卵を太平卵(タイピーノン)と呼び、それを食べられると安泰に暮らせると伝えられていて、縁起のよい料理とも言えます。(出典:農林水産省 HP「うちの郷土料理」)

1月19日(木)

今日の給食のメニューは、天草の恵みペースト、肉うどん、いりこナッツです。

<天草の恵みペースト>

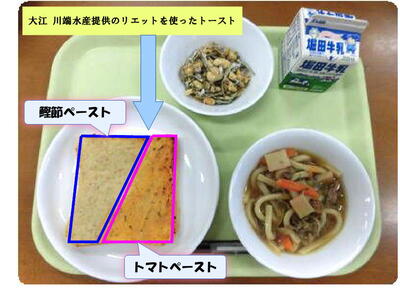

天草の恵みペーストは、大江の川端水産が無償で提供してくださった「鰹節ペースト」と「トマトペースト」をマヨネーズで伸ばして食パンに塗り、焼いたものです。天草町の子供たちにぜひ食べて欲しいということで提供してくださっています。給食センターでも初めての取り組みです。以下は給食センター作成のリーフレットです。

<今日のかめかめクラブ>

1月18日(水)

今日の給食のメニューは、天草大王の親子丼、里芋の味噌汁、切り干し大根の酢の物です。

写真提供:熊本県農業研究センター

<地場産品無償提供:天草大王>

今日は天草大王の親子丼です。天草大王を育てられている農家の方を応援するとともに天草大王のおいしさを皆さんに伝えるために献立に取り入れました。天草大王はふつうの地鶏よりも2倍の時間をかけて大切に育てられています。歯ごたえがあり、うまみもたっぷりです。天草大王は大型の地鶏で、オスの背丈は90cm、体重は7kgもあります。

<今日もかめかめクラブ>

今日もかめかめクラブの皆さんが写真を撮ってくれました。普段見慣れた運動場の光景も、視点を変えて写真で切り取ると不思議な感じがしますね。