学校生活

1年生を迎える会

1年生を迎える会

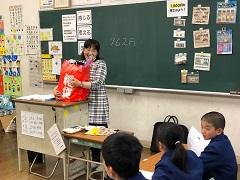

4月19日(金)に、「1年生を迎える会」を実施しました。

まず体育館で、上級生の出し物(歌・クイズなど)や1年生の自己紹介をしました。どの学年も思考を凝らし、1年生を楽しませようと頑張ってくれました。6年生の先生方へのインタビューでは趣味や好きな俳優等を聞いたりして盛り上がりました。ちなみに校長は「好きな女優さんは?」と聞かれて、「大原麗子」と答えても子供たちは誰も分からないので「中条あやみ」と答えておきました。

次に年の神公園に移動し、登校班ごとにお弁当をたべました。当日は、雲一つないみごとな晴天で、お弁当もいつも以上においしかったようでした。

なお、会の終了後の集団下校では、本校職員も担当地区毎に子どもたちと一緒に歩き、ゴミ拾いをしながら通学路の状況などを確認させていただきました。

全国学力学習状況調査

全国学力学習状況調査

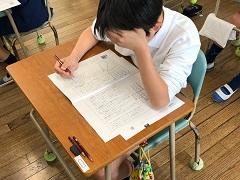

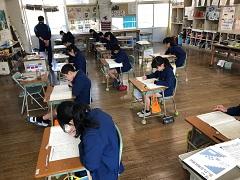

本日(18日)全国学力学習状況調査が、日本全国一斉に行われました。本校でも6年生22人が、2時間目の国語、3時間目の算数、4時間の質問紙調査に取り組みました。

子供たちは1~5年生の学習の成果を発揮しようと、一生懸命問題に取り組んでくれました。もちろん良い結果が残ることに越したことはありませんが、大事なことは調査結果を今後の本校児童の学力向上や授業改善に生かすことです。結果は7月頃に分かりますが、しっかり活用していきたいと思います。

授業参観・PTA総会

授業参観・PTA総会

13日(土)に本年度第1回の授業参観・学級懇談会とPTA総会がありました。

PTA総会には、本校のPTA数81戸に対して欠席はたった5戸(出席率93.8%)。夫婦でご参加の保護者もおられましたので、実際には90人近くの出席で、こんなすごい学校は、日本国中探しても無いと思うぐらいです。総会では平成30年度の事業・決算の報告・承認、平成31(令和元)年度の事業計画・予算の承認とともに、本年度のPTA役員の承認も行われました。相良会長をはじめ、本年度の役員の皆様には大変お世話になります。また、本校PTAの伝統であるPTA会員全員のご参加・ご協力も併せてお願いいたします。

入学式

入学式

4月9日(火)、22人(男子9人・女子13人)の新入生を迎え、入学式を行いました。大きめの制服に身を包んだ少し緊張気味の1年生の姿に、微笑ましさを感じました。

また、多数のご来賓の皆様にご参列していただき、まさに「子供は地域の宝」ということを実感し、義務教育の第一段階に携わる我私たち教職員の責任の重さも痛感しました。

学校は家庭と連携し、地域の皆様の協力をいただきながら、子供たちを健やかに育てていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

入学式で1年生にお願いしたこと

○ 気持ちのよい元気なあいさつをすること

○ お友だちと「なかよし」になること

○ 自分でできることを増やしていくこと

就任式・始業式

就任式・始業式

本日は、まず就任式を行い、転任・新任された6人の先生の紹介と各先生のお話の後、児童代表の歓迎の言葉を述べました。

その後、引き続いて平成31(令和元)年度の始業式を行いました。校長の式辞では、「みんなの気持ちを一つにすること」、「『自分らしさ』をしっかり発揮してほしいということ」などについてお話しました。

本年度最初の職員会議

本年度最初の職員会議

平成31(令和元)年度の最初の職員会議を4月3日(水)、4日(木)の2日間にかけて行いました。担任や校務の分担等も決まり、今後は8日(月)の始業式や9日(火)の入学式等に向けて準備を行っていきます。

本年度の定期異動で本校に転入等をした職員は次の6人です。前任者同様にご支援をいただきますようお願いします。

教 頭 中村栄八郎 熊本市立田迎南小から

教 諭 坂井 英司 荒尾市立八幡小から

教 諭 村上 晴菜 新 採

事務職員 木村 美樹 荒尾市立清里小から

講 師 川口 好 新任(介護休暇代替)

特別支援教育支援員 森川 美波 新 任

退任式

退任式

3月28日(木)に平成30年度末定期異動に伴う退任・転任の先生方を送る退任式を行いました。

退任・転任される先生方は次のとおりです。先生方の異動先等でのご健康・ご活躍を児童や保護者、地域の皆様とともに祈念したいと思います。

退任・転任の先生方、大変お世話になりました。そして、ありがとうございました。

教 頭 三牧 公久 先生 県立教育センターへ

教 諭 波多野克彦 先生 腹赤小へ

教 諭 堀 明美 先生 築山小へ

事務職員 笹原 里紗 先生 玉名高校定時制へ

特別教育支援員 児玉 夏姫 先生 長洲清里小へ

卒業証書授与式

卒業証書授与式

本日(22日)、平成30年度卒業証書授与式が、厳粛な中にも温かい雰囲気で行われました。14人の卒業生全員に卒業証書を授与した後、校長式辞、教育委員会告示、来賓祝辞と続き、後半は「別れの言葉」として呼びかけを行い「また合う日まで」「Best Friend」等の卒業式の歌を歌いました。卒業生は今日も立派な態度で、6年間の成長の跡をしっかり示してくれたと思います。小学校の思い出を旨に、大きく羽ばたいてください。卒業おめでとう!!

修了式

修了式

本日(20日)の1時間目、平成30年度の修了式を行いました。まず校長から、各学年の代表児童に修了証を授与しました。山北小児童107人全員、めでたく進級・進学です。その後、2・4・6年の代表児童が本年度の振り返りと次年度へ向けた目標を発表してくれました。また、校長からは、今年度、企画委員の子供たちが校舎内に掲示してくれた「山北小あい言葉(ぽかぽか言葉)」を例に、人の心を温かくする言葉をたくさん使い、良いことを一つでも多く行う習慣を身につけ、今年度を締めくってほしいとお話しました。

廃油石けん作り(5年生)

廃油石けん作り(5年生)

5年生は、環境学習のまとめとして自分たちにできることを考え、廃油石けん作りを行いました。廃油は以前共同調理場からいただいたものを使い、子供たちは完全防備で行いました。出来上がった廃油石けんを校長も一ついただきましたが、出来映えは見事です。これらは共同調理場や教育委員会等のお世話になった皆様にお配りした他、中央公民館(図書館)の入り口にも置いて、自由にお持ち帰りいただけるようにしました。

お茶会(6年生)

お茶会(6年生)

本日(13日)の5時間目、森の学校のあずま屋で、6年生の卒業をお祝いするお茶会を開きました。お茶クラブの3人がお手前を披露し、6年生の友達や保護者の皆様にお茶をふるまいました。今回もPTA会長・副会長をはじめ保護者の皆様には、お座敷の準備やお湯沸かしなど大変お世話になりました。また、講師の安成様には、日頃のクラブ活動に加え、本日も子供たちをご指導をいただき、誠に感謝申し上げます。

会食会(6年生)

会食会(6年生)

昨日(11日)の6時間目、6年生が私たちの教職員のために会食会を開いてくれました。メニューはトッピングと味付けをセレクトできるパンケーキと10種類もある飲み物。乾杯のあとの懇談の中では、6年生から先生たち一人一人にお手紙を読んで手渡ししてくれました。6年生の心の込めたおもてなしに、心が癒やされたひとときでした。

お別れ会・送別遠足

お別れ会・送別遠足

今日は6年生とのお別れ会・送別遠足がありました。まず2時間目に体育館でお別れ会があり、新しい企画委員会のメンバーの進行で、各学年からの出し物がありました。呼びかけ、ゲーム、クイズ、歌、ダンスと各学年で趣向を凝らした楽しい出し物ばかりで、6年生に楽しんでもらいたいという在校生の気持ちがいっぱい伝わり、とてもうれしい気持ちになりました。

その後、半高山公園までの送別遠足に出かけました。片道約4.2Kmの道のりでしたが、子供たちは歌を歌ったりしながら楽しく歩いていきました。到着後、見晴らしのよい半高山頂上でお弁当やおやつを食べ、子供たちは思い思いに6年生との交流を深めていました。今日は絶好の遠足日和で、思い出に残る気持ちよい一日となったと思います。

第2回学校評議員会

第2回学校評議員会

昨日(7日)、3人の評議員の皆様にご出席いただき、第2回学校評議員会を行いました。まず、学校から本年度の本校教育の状況説明を行った後、授業の様子を参観いただきました。その後、学校評価について説明し、その妥当性等についてご意見を頂くとともに、今後の本校教育の方向性等について意見交換をさせていただきました。意見交換の中では、地域や家庭の価値観や学校教育に対する考え方に変化・多様化が進んでいること、本校の充実した体験活動等を残しつつも持続を可能とするPTA活動の在り方、学校外(地域)での子供たちの様子、通学路の安全確保等について、貴重なご意見をいただきました。これらのご意見は次年度以降の本校教育に反映させていきたいと思っております。

おへそのひみつ(2年生)

おへそのひみつ(2年生)

昨日(6日)の4時間目、2年生は「おへそのひみつ」の学習をしました。これは「性教育」として実施しているものですが、「おへその働きを知ることを手がかりに、自分が母親や家族の愛情によって大切に育てられてきたことに気付き、自他の命を大切にしようとする気持ちをもつことができる。」ことを学習のねらいとしており、県教育委員会が提唱している「『命を大切にする心』をはぐくむ指導プログラム」の一貫としても位置づけられる学習内容です。

子供たちは、赤ちゃん人形をだっこして、「思ったより重たい」と感じていたようです。また、授業の最後にはお家の方へお手紙を書きました。

なお、ここでは2年生の授業を紹介しましたが、年間計画に基づき、全学年でそれぞれの学年の発達段階に合わせて「性教育」の学習を行っています。

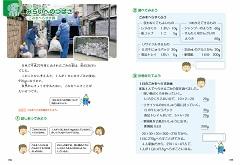

ごみを減らす計画(4年生)

ごみを減らす計画(4年生)

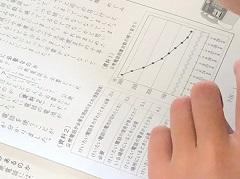

「ごみを減らす計画」。この題材名から何の教科の授業だと想像されますか? 実は算数の授業です。この授業では、これまで学習した「重さの計算」や「1人分の分量を求めるわり算」を使いこなせるかが課題でした。このようなリアリティーのある課題を「パフォーマンス課題」と言うそうですが、今日の4年生の授業は、単に知識や技能を身に付けるだけでなく、それを活用する力を身に付けることをねらいとして行われたものでした。このように一つの切り口(この場合は「環境」)から国語、算数、社会、理科、総合的な学習、道徳、・・・等、いろんな教科等で学習をおこなうことを「教科横断的な学習」といい、小学校では2020年度から全面実施される新教育課程における「カリキュラムマネジメント」の重要な柱となっています。玉東町が「福祉と教育の町」を唱っていることから、本校の場合は「福祉」も教科横断的な学習の一つの切り口になるのではないかと思っています。

学習発表会

学習発表会

先週の金曜日(3月1日)の午後、本校体育館で学習発表会を行い、下地教育長様をはじめご来賓、多くの保護者、地域の皆様にご参観いただきました。それぞれの学年で工夫を凝らし、これまでの学習の成果をしっかり発表してくれました。子供たちのこの1年間の成長のあとを多くの皆様に見て頂いたことを、校長としても大変うれしく思っているところです。

また発表会の後には、全体会での学校評価及び心のアンケートの結果説明、学級懇談会にもご参加いただきありがとうございました。

標準学力テスト

標準学力テスト

今日の2時間目(全学年:国語)と3時間目(5・6年:社会)に標準学力テストがありました。

学力テストには大きく2種類、「CRT(Criterion Referenced Test:目標基準準拠テスト)」と「NRT(Norm Referenced Test:集団基準準拠テスト)」というのがあって、今回行っている標準学力テストはNRTに分類される相対評価のテストになります。ですから、各児童の在籍する学年における学力の位置を明らかにするテストということになり、その評価は「偏差値」という形で表されることになります。「偏差値」と言えば、「ランク付け」や「競争を煽る」などとマイナスのイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、その客観性や妥当性は信頼できるものです。このテストは毎年度実施していますので、本校ではこのテストの結果を、他者と比較するためのものではなく、児童一人一人の学習成果の伸びや得意・不得意をみたり、教職員の学習指導の工夫改善に生かしたりと、CRT的な見方も取り入れて活用していきたいと思っています。

なお、明日は算数(全学年)と理科(5・6年)のテストが実施されます。

白木宮相撲

白木宮相撲

今日の3・4校時、5・6年生は白木八幡神社の宮相撲に参加しました。あいにくの雨で、境内の土俵で相撲をとることができませんでした。その代わり、本殿に作った仮の土俵で行いましたが、ケガの心配もあったので、「押し相撲だけ」でというルールで行いました。しかし、土俵際まで押されたら、自然と投げ技を出したくなるものです。行司の北原先生も軍配をどちらに上げるか苦労していたようです。5・6年生の男子は、個人戦、勝ち抜き戦、代表戦を行いました。これは奉納相撲ですので、五穀豊穣や無病息災等を祈願することが目的ですが、子供たちがしっかりお祭りを盛り上げてくれたので、参拝に来られた地域の皆様をたくさんの笑顔にすることができました。世の中にはいろんな考えがあり、人々の価値観も時代と共に変化するのかもしれません。しかし、伝統文化を守ることはやはり大切なことなんだと再認識しましたし、子供たちもその一端を担ったことに誇りをもってほしいと思いました。

ストレス対処教育(2年生)

ストレス対処教育(2年生)

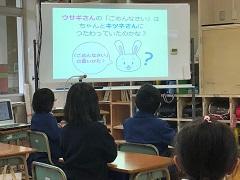

今日の5時間目、2年生は「児童生徒が生活上の困難・ストレスに直面したときの対処方法を身に付けるための教育(ストレス対処教育)」の授業を受けました。「ストレス対処教育」とは、いじめや不登校等の要因の一つと言われているストレスに適切に対処できる力を育てる教育のことです。実は中学生・高校生対象には、県教育委員会が作成した「ストレス対処教育ブログラム集」というのがありますが、小学生版はありません。そこで玉東町の教育相談員の藤本先生に小学生の発達段階に合わせたプログラムを作っていただき、今回、1年生から6年生まで全学年で実施することになりました。

2年生用の題材は「うさぎさんのごめんなさい」で、「『ごめんなさい』の気持ちを相手に伝えることの大切さを知る」というねらいのコミュニケーションスキルを身に付ける学習でした。教育相談員の藤本先生、保健室の田﨑先生、担任の松井先生のチームティーチングで実施していただきました。

なお、6年生はすでに実施済みで、残りの4つの学年も順次実施予定です。

玉東中体験入学(6年生)

玉東中体験入学(6年生)

本日の午後、6年生は保護者の方々と一緒に玉東中学校の体験入学に参加しました。まず体験授業として、英語ではヘボン式のローマ字について教えてもらいました。次に音楽では玉東中の校歌を一番だけ練習しました。その後、体育館で生徒会役員の生徒の皆さんから、玉東中の活動の紹介がありました。

縦割り遊び(2月)

縦割り遊び(2月)

今日の業間は縦割り遊びがあり、「どろけい」やドッヂビーなどグループで考えた遊びを楽しみました。6年生にとっては小学校最後の縦割り遊びとなりました。低学年の子どもが投げたフリスビーにうまく当たってあげたり、少し走るスピードを緩めて捕まってあげたりと、さりげない優しさや心遣いに、「6年生もいつの間にか大人になったな」とつい涙腺が緩んでしまう校長なのでした。

クラブ見学(3年生)

クラブ見学(3年生)

今日の6時間目、3年生が来年度に向けてクラブ活動の様子を見学しました。本校には、①お茶、②ハンドメイド(料理・手芸)、③図工(イラスト・工作)、④野外活動(スポーツが中心)、⑤室内活動(昔遊び、読書、パソコンなど)の5つのクラブがありますが、どのクラブもとても楽しそうです。クラブ活動には、「望ましい人間関係を形成し,個性の伸長を図り,集団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的,実践的な態度を育てる。」という目標があります。定員の関係で、必ず第1希望になるとは限りませんが、4年生になったら自分の興味や関心に合ったクラブを選択してほしいと思います。

児童集会

児童集会

今日の業間は児童集会があり、保健委員会と図書委員会の発表がありました。保健委員会はインフルエンザとゴミについての発表でした。特にゴミについては、入っているダニや花粉等が健康に影響することなど初めて知る内容があったようで、子供たちは興味深く聞いていました。図書委員会からはお奨めの本の紹介があり、お友達が読んでみたいと思うように紹介文をしっかり考えてくれているなと思いました。また、集会等の時にいつも感心していることですが、このような発表に対して自主的に感想を述べてくれる児童が必ず数名います。とても素晴らしいことなので、ぜひ多くの子供たちに広がってほしいと思います。

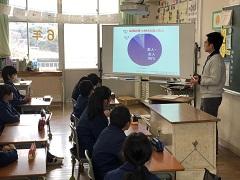

食育指導(中・高学年)

食育指導(中・高学年)

今日の5時間目に中学年(3・4年生)、6時間目に高学年(5・6年生)の食育指導がありました。中・高学年ともに「栄養満点の給食を考えよう!」ということで、まず今日の給食に入っていた食材を「赤(熱や力になる)」「黄(血や肉や骨になる)」「緑(体の調子を整える)」に整理し、その後、中学年はスープ、高学年はサラダ・和え物と大きなおかずの献立を考える学習をしました。

食育指導(低学年)

食育指導(低学年)

今日の5時間目、低学年(1・2年生)は食育指導がありました。まず、毎日食べている給食がどのようにしてできてるのか、給食センターの様子が映像で紹介されました。また、おかずをかき混ぜる時に使う大きなしゃもじの実物が披露されると、子供たちは大喜びでした。その後、低学年の実態に合わせて、栄養の三要素をバランスよく食べることの大切さなどの指導がありました。

新入生体験入学

新入生体験入学

本日の5・6学校時に、新入生体験入学がありました。2019年度新入生の子供たちは、1・2年生との交流授業ということで、体育館でジャンケン列車などを一緒に行いました。その間、新入生の保護者の皆さんに対して入学説明会を行い、保健室からのお願いや教育委員会からの放課後子ども教室や就学援助費等についての説明をしました。また、教育委員会担当の方のコーディネートによる「親の学びプログラム」を実施し、「子育てすごろく」等で保護者の皆さん同士の意見交換や交流を図ることもできました。

音楽集会(野ばら)

音楽集会(野ばら)

今日の業間の音楽集会は、音楽サークル「野ばら」のミニコンサートでした。まず、野ばらの皆さんに「早春賦」など3曲を披露していただきました。その後、「365日の紙飛行機」を全児童と一緒に歌っていただき、元気のよい子供たちの歌声に野ばらの皆さんのきれいなハーモニーが重なって、何ともいい雰囲気でした。最後には「にじ」を3年生のダンスに合わせて歌っていただきました。

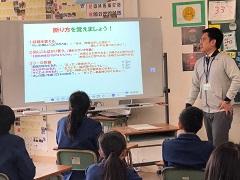

薬物乱用防止教室(6年生)

薬物乱用防止教室(6年生)

6年生は、本日の5時間目、有明保健所から講師の方をお招きして、薬物乱用防止教室の授業を受けました。「ゲートウェイドラック」と言われるお酒やたばこの害や危険ドラッグなどの薬物についての、パワーポイントを使用した講義形式の授業でしたが、子供たちは真剣に話を聞いていました。後半には誘いの断り方などの実践的なお話もあり、今日の授業を心に留めて生きていってほしいなと思いました。

消費者教育(5年生)

消費者教育(5年生)

昨日(1/31)の5・6時間、5年生は消費者教育の授業を受けました。玉東町役場総務課の職員の方を講師にお招きし、子供たちは、「福袋を買うか買わないか」「優先順位が高い商品は何か」など、具体的場面を想像しながら、賢い消費者になるために必要なことを考えていました。授業後の講師の方のお話では、「5年生はとても反応が良く楽しく授業ができた。子供たちの素直な意見や感想から大人も学ぶことがあった。」などのお褒めの言葉がありました。

福祉体験学習(4年生)

福祉体験学習(4年生)

昨日(1/31)の5・6時間目、4年生は福祉体験学習を行いました。昨年10月に行った「点字・手話体験」に引き続き、今回も福祉協議会の方々にお世話になり、「高齢者体験」「車椅子体験」「半身麻痺体験」を装具等を使って行いました。子供たちは、実際に疑似体験をしてみることによって、介助される人の気持ちや介助する際に気を付けることを考えていました。また、身の周りにたくさんの「バリア」がありことも実感したのではないでしょうか。このような福祉学習は、今後も継続的・計画的に行われ、6年生の福祉体験交流や中学校での福祉教育につながっていきます。

音楽集会(1年生)

音楽集会(1年生)

今日の業間に音楽集会があり、1年生が発表してくれました。発表した曲は3曲で、1曲目の「とんくるりん ぱんくるりん」は振り付けをしながら可愛く歌ってくれました。2曲目は「子犬のマーチ」を鍵盤ハーモニカで演奏。3曲目は手話を入れながら「世界に一つだけの花」を歌いました。入学当初と比べると、1年生もずいぶん成長したなと感じています。

避難訓練

避難訓練

23日(水)の業間に避難訓練がありました。子供たちには運動場の南側に避難し、その後消防署の方から、避難時の注意事項の説明や消火器の使い方の指導などがありました。そして、代表の子供たちが実際に練習用の消火器で初期消火を訓練しました。

給食週間

給食週間

1月24日が「学校給食記念日」と定められていることから、本校では今週を給食週間としています。そこで今日(22日)の児童集会は、給食委員会の発表となりました。今回は特に、ビタミンを多く含む野菜をしっかり食べようということで、楽しい劇もしてくれました。なお後日、玉東中所属の学校栄養職員の先生を講師にお呼びして、食育の授業を全クラスで実施する予定です。

縄跳び

縄跳び

18日(金)の全校体育は、火曜日に引き続いて縄跳びでしたが、今回は「短縄跳び」ではなく「長縄跳び」。学級単位でどれだけ跳べるか挑戦しました。低学年は入るタイミングが難しく、なかなか続きませんが、6年生はさすがです。連続342回という記録を出しました。

どんどや

1月12日(土)に、本校の伝統行事「どんどや」がありました。前日からの雨が少し心配でしたが、開始時間には雨は上がり予定通り実施できました。開会式の後、まず「もぐらうち」をしました。「13日のもぐらうち、14にちのどんどや、15日のごしょうき」と声をかけながら、地面をたたきました。その後、点火式となり、やぐらは見る見るうちに燃え出しました。書き初めの習字も天高く舞い上がり勉強の運気も上がったことでしょうし、竹のパンパンを割れる音が厄払いになったことと思います。やぐらの組み方がいよいので、思ったよりはやく燃えてしまい、できあがった「おき」で思い思いにお餅を焼いて食べました。

もちつき

「もちつき」をしました。3つの臼を使い、2時間目に2・4・5年、3時間目に1・3・5年が縦割りのグループで行いました。校長は、今までいろんな所で「もちつき」を経験してきましたが、これまでの経験と比較して「山北小の子供たち(特に高学年)は、もちの付き方がうまいな」と思いました。何でも実際に経験してみることが大事で、あらためて山北小の子供たちは恵まれているなと感じました。本日も、平日にも関わらず、たくさんのPTAの役員の皆さんにお世話になり、誠にありがとうございました。

冬休み後集会

冬休み後集会をしました。校長からは、1年間の締めくくりとして、しっかりと成果を残してほしいという旨のお話をしました。代表の子供たちからは、冬休みの反省と後期後半の抱負の発表がありました。多くの子供たちが冬休みの宿題をしっかり頑張ってくれているようで、嬉しく思いました。

冬休み前集会

21日(金)の業間に冬休み前集会がありました。校長からは、年末年始の伝統的な行事や習慣等をたくさん経験してほしいという趣旨のお話をしました。その後、4人の代表の児童から後期前半の反省と冬休みの目標についての発表がありました。

山北苺の表彰

本校で読み聞かせを行っていただいているボランティアサークル「山北苺」が、この度その功績を認められ、熊本県図書館活動振興協議会から表彰いただきましたので、今日の読み聞かせの後、校長より表彰状を伝達させていただきました。

遊びの広場(1年生活科)

山北保育園の年長児の皆さんを招待し、「遊びの広場」を行いました。生活科の時間に子供たちが作ってきたいろんな遊び道具で遊んでもらいました。

人権集会

人権旬間のまとめとして、2時間目~業間に学習センターにおいて、人権集会を行いました。まず、熊本県人権子ども集会に参加してくれた児童4人の感想発表を行い、その後、各学年からの発表がありました。どの学年の発表も人権学習で学んだ内容がよく分かるもので、自分たちの身の回りにも目を向けながらしっかり自分たちの考えを発表してくれました。また、それらの発表に対し、積極的に挙手して感想を述べてくれる人が多かったこともうれしく思いました。

持久走大会

今日の2・3校時に持久走大会がありました。子供たちはこれまでの練習の成果を発揮しようと、とても頑張ってくれました。お友達を一生懸命応援する様子もほほえましく、うれしく思いました。また、平日にかかわらず保護者・地域の皆様には多数ご声援をいただき、誠にありがとうございました。

4年生の見学旅行(その5)

田原坂西南戦争資料館に着きました。前半は資料館の係の方から西南戦争の概要や使用された武器等、田原坂の戦いの状況の説明を聞きました。後半は玉東町教育委員会社会教育課研究員の宮本先生にお越しいただき、二俣台地の砲台跡や横平山・吉次峠戦場跡など玉東町内にある西南戦争ゆかりの史跡等について説明を聞きました。

4年生の見学旅行(その4)

八千代座に来ました。まず、係の人から八千代座の歴史や建物の作りについてお話を聞きました。その後、八千代座の中を見学して周り、舞台で花吹雪を浴びたり、回り舞台を回してみたりしました。

4年生の見学旅行(その3)

山鹿市に戻ってきて、さくら湯の前の公園で昼食となりました。その後、子供たちは楽しみにしていた足湯に入りました。転けてびしょ濡れにならないか心配しましたが、大丈夫でした。

4年生の見学旅行(その2)

竜門ダムに来ました。まず、竜門ダムについてのDVDを視聴した後、ダムを管理する国土交通省の職員の方からジオラマ等を使ってダムの構造やダムの水の取水方法、ダムの水を利用する地域などの説明を聞きました。その後、ダム内部のトンネルを通ってダムの下の方へ降り、ダムの大きさを体感したりしました。

4年生の見学旅行(その1)

今日は4年生の見学旅行です。見学先は、竜門ダム、八千代座、田原坂西南戦争資料館です。今日も校長が随行しているので、その様子を随時アップします。現在、竜門ダムに向かっていますが、1時間ほどかかるので、クイズを出し合ったりしています。曇り空から日が差すようになってきて、天気は心配なさそうです。

今日は4年生の見学旅行です。見学先は、竜門ダム、八千代座、田原坂西南戦争資料館です。今日も校長が随行しているので、その様子を随時アップします。現在、竜門ダムに向かっていますが、1時間ほどかかるので、クイズを出し合ったりしています。曇り空から日が差すようになってきて、天気は心配なさそうです。 芸術鑑賞会

今日の5,6間目に芸術鑑賞会かありました。今年度は熊本県警察音楽隊の皆様にお越しいただき、交通安全講話を兼ねた「安全・安心コンサート」として実施しました。

まず、学習センターで「交通安全ゲーム」を使った講話がありました。その後、体育館へ移動し、コンサートになりました。アニメの主題歌や映画の挿入曲、楽器の紹介、山北小校歌、流行曲、クリスマスメドレー等に加え、子供たちの安全を守るための「いかのおすし」の寸劇をしていただきました。さらにカラーガード「カラーリリーズ」のフラッグ演技、アンコールでくまモン体操まで披露していただき、子供たちも大満足そうでした。とても楽しく、心が豊かになる行事だったと思います。

臨時の集会

今日の業間に臨時の集会をしました。残念なことですが、先週金曜日(9/30)の放課後から今週月曜日(3日)の朝の間に、3年生2人の縄跳びが切られる事案がありました。先生方に聴き取りをしていただきましたが、何の手がかりもなく、今日の臨時集会に至った次第です。

今日の業間に臨時の集会をしました。残念なことですが、先週金曜日(9/30)の放課後から今週月曜日(3日)の朝の間に、3年生2人の縄跳びが切られる事案がありました。先生方に聴き取りをしていただきましたが、何の手がかりもなく、今日の臨時集会に至った次第です。外部の人の仕業の可能性もあります。また、期せずして人権旬間期間中でもありましたので、校長からは「誰の立場になって人権を考えることが大切なのか」というお話をさせていただきました。もちろん子供たちは「被害を受けた人」「いじめを受けた人」「差別をされた人」の人権を一番大切に考えなければならないとは理解してくれているようでした。

しかし、「人はそのような立場の人の気持ちになって考える(差別の現実から学ぶ)ことがなかなか難しい。また、それができても時間が経てば忘れてしまう。だから人権学習を繰り返ししなければならないし、一生、人権について学び続けなければならない。」という旨の話をさせていただきました。さらに、ルールやマナーを守ること、先生の話をしっかり聞くこと、授業中の姿勢や態度を良くすること、掃除を頑張ること等が、互いの人権を守る第一歩であり、日常生活を見直してほしいともお話ししました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂井 ルミ

運用担当者 菊池 博史