2023年12月の記事一覧

どんどやの準備、門松の制作をしました!

朝9時に、イベント委員会とおやじの会が集合し、竹切りに出かけました。

竹を切り出し、

枝を落とし、3mほどの竹竿?を作っていきます。

できた竹と枝は、車で移動させましたが、

土台となる大きな竹は、

昔ながらの人力です!

移動させた竹は、

この通り、結構な量となりました。

子どもたちには、触らないようにお伝え下さい!

竹切りが終わった後、

昨日、PTA会長に作成していただいていた竹を組み合わせました。

ドラム缶に竹を巻き、砂を入れて、組み合わせた竹の根本を固め、

前々PTA会長に持参していただいた松・梅・南天と、葉牡丹を組み合わせていきます。

最後に、ドラム缶に巻いた竹の上に下から7・5・3となるように、

わらを巻くと完成です!

P.S.

上部の竹も土台の竹も、きっちり7・5・3です。

「なぜ、7・5・3なのか」

誰もわかりませんでした・・・

完成後、余ったパンジーやビオラを花壇に植えていただきました!

何処に植えられたのか?

その場所が分かれば、なかなか鋭い方だと思います。

ぜひ、探してみてください。

大津南小学校の正門に見事な門松が現れました!

葉牡丹と南天の赤色が映え、とても素敵な正月が迎えられそうです!

参加していただたイベント委員会とおやじの会の皆様、そして教頭先生。

また、昨日準備していただいたPTA会長、前々PTA会長、それから竹を提供してくださった地域の方、大変お世話になりました。

来校の際は、ぜひご堪能ください!

返ってきた2年生

インフルエンザで学年閉鎖になっていた2年教室に、

2年生が返ってきました!

まだ、空席がありますが、子どもたちの、担任の先生の笑顔にうれしさが込み上げてきました。

慌ただしく動いている担任の先生も楽しそうです!

待っていましたよ!2年生。

砂場復活!

6年生に砂を出してもらっていた砂場に、

12月2日(土)、教頭先生に砂を入れていただきましたが、砂不足・・・

教育委員会の支援を受けて、

今朝、さらに砂を入れました。

教頭先生、先生方2人、そしてボランティアの3年生6人ほどで砂をならしました。

入れた砂の量は、なんと!合計3トン。

6年生が、これだけの量を運動場にまいてくれたことに感謝です。

地ならしが十分ではなかったので、

コスモス2の子どもが最後の地ならしをしてくれました。

お城付きのようです。

ありがとうございました。

今日から、学童に通う子どもたちを中心に、新しい砂遊びができることと思います。

協力してくれた6年生、ボランティアの3年生、そして先生方、大変お世話になりました。

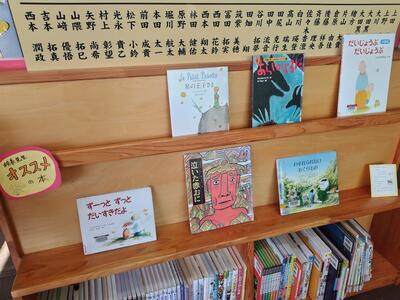

読書ページ通帳発・くりすます本・今月のオススメ・校長先生オススメの本

6日(水)に、3年生が読書ページ通帳発行にやってきました。

「けっこうがんばって読みました!」

と語っていました。

あっという間の1000ページだったように思います。

つぶやき隊の編集デスクの先生から、

「実は、〇〇さんは、お姉ちゃんを待っている間に、つぶやき隊で3回ほどつぶやいているんですよ!」

と聴き、驚いてしまいました。

ペンネームを聴いて、さらにびっくり!

「学ぶことに年齢は関係ない」

とおしゃっていた大学時代の教授の言葉を思い出しました。

「多読はいい文書を創る」

と改めて実感しました。

ふらっと、図書館に寄ると、

今月の本

くりすます本

なんと!校長先生のオススメの本まで提示してありました。

あの手この手で、子どもたちに本の楽しさを伝えようとしている司書の先生の熱意が伝わってきます!

冬も夜長が続きます。

気になった本を手に取ってみませんか?

避難訓練

2時間目に避難訓練を行いました。

陣内幼稚園の子どもたちも参加しての避難訓練となりました。

火災報知器が鳴って、全員避難、先生方の報告が終わるまでの時間は、

「3分15秒」

でした。

その後、消防署からのお話

お・・・おさない

は・・・はしらない

し・・・しゃべらない

も・・・もどらない

ち・・・ちかよらない

を聴きました。

次に、消火訓練を行いました。

小春日和になったので、とてもいい避難訓練を行うことができました。

参加した子どもたち、園児さん、そして先生方、お疲れ様でした。

消防署のみなさん、ありがとうございました。

終わった後、3年生と陣内幼稚園さんは、消防車の見学をしました。

3年生は、消防署の方に

消防について、根掘り葉掘り聞いていたそうです!

今学習していることがマッチし、興味があって、とてもステキだったとのことでした。

児童会の二刀流、ぼちぼちがんばってます!

「校長先生!手伝いましょうか」

今朝、児童会が落ち葉ボランティア活動をしてくれました。

一緒に活動していると、なかま感(一体感)が心を包み、とても楽しくなってきます。

落ち葉ボランティアをしてくれてありがとう!

また、玄関では、児童会のあいさつ運動が続いています。

昼の放送で表彰を行ってくれています。

近頃、生活委員会中心にくつ箱のくつ並べ大会も行われているようです。

あの手、この手で、低・中学年に目標を持たせ、南小学校の意識を高めてくれる高学年に感謝です!

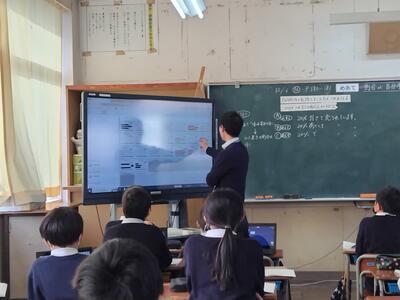

一夜漬けの研究授業と校内研修

6日(水)は、校内研修の日でした。

2年生が火曜日から学級閉鎖となり、水曜日に予定されていた研究授業と事後研が宙に浮いてしまいました。

「時間がもったいないので、私がします!」

急きょ、研究主任が引き受け授業することとなりました。

前時の振り返りからの導入

条件不足の問題提示

「1500円で売り出しているカメラがあります。」

「このカメラがもとのねだんの20% 」

問題の集約

児童の問題解決イメージの把握

児童が選んだ問題の自力解決と解決方法の共有

数直線図を使っての20%の見える化

など、随所に指導の工夫が見られました。

また、5年生の子どもたちも情報を検索したり共有したり、電卓を使ったりと通信が遅いタブレットを何とか活用して学習していました。

学習に向かうざわざわ感が、いい感じで集中力を高めています。

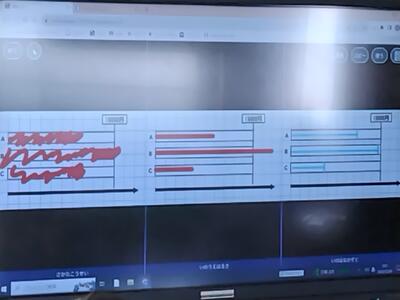

20%という単元を見通した構成要素に焦点化することで、

A:20%OFF

B:20%増まし

C:20%

の問題を同じ学習のテーブルにのせ、児童に20%のイメージ化を図る授業でした。

月曜日夕方から指導案を書き始められ、火曜日の夕方には先生方の机上に配付されていました。

正に一夜漬けの授業でしたが、学びの多い楽しい授業となりました。

研究主任の先生、大変お世話になりました。

夕方は、校内研修

授業者の自評、質疑・応答の後、ワークショップ形式で、校内研修の3つの視点に照らした本日の授業についての成果と課題を出し合いました。

最後に、私から

「算数の授業で、日頃から大事にしていることを重要度1~3にまとめてお話ください」

と、無理難題を押しつけました。

すると、

①振り返りを必ず行う・・・ 授業の生命線

②混乱を引き起こす ・・・ 児童が主体的に学ぶためには迷うことが必要

③学び方を学ばせる ・・・ 学習者としての構え(心の持ち様)が学びを推進する

と、おしゃっていました。

「プロ」と呼ばれる人は、人ができないことをいとも簡単に実践してしまいます。

また、その行為、流れ、立ち振る舞い、考えは非常に合理的です。

ご回答ありがとうございました。

私も、

「教育のプロとなれるよう、日々自分を磨いていかなければならない」

と感じさせられました。

授業をしてくださった先生、授業について語り合っていただいた先生方、お疲れ様でした!

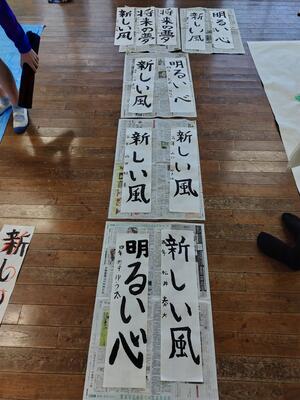

習字塾・算数塾

4日(月)に習字塾がありました。

インフルエンザから復帰した子どもたちも加わり、

にぎやかな塾となっていました。

自分の納得が得られるまで書き続ける子どもたち!

心を鎮め、筆に集中し、紙に書をしたためていきます。

「納得は行かないけど・・・」

と言いながらも笑顔が出ていました。

6日(水)は、算数塾でした。

用事やソフトボールがあるからと、欠席や途中抜けがあり、ちょっとさみしい学年もありましたが、

みんな課題に集中し、がんばっています。

まずは、余りのある簡単なわり算、

塾長曰(いわ)く

「わり算、かけ算、ひき算が同時に練習できる最強アイテム」

とおしゃっていました。

3年生以上でドリル練習して活用しておくと、計算力が高まるそうです。

繰り返すことで、基礎基本が身に付き、すらすらと学習できるようになっていきます。

4時45分頃まで、各学年の学習は続きました。

子どもたちは嫌がりますが、スポーツも武道も学習も、自由自在に気持ちよく自分を動かすためには、どうしても身に付くまでの繰り返しが必要です!

「この山をのり超えさせることができるかどうか」

が、指導者の保護者の、そして本人の工夫と熱意にかかっています。

学習ボランティアのみなさん、いつもありがとうございます。

また、がんばっている子どもたち、きっと次はさらに上手になりますよ!

通信障害・・・

このところ、学校のネットワークがスムーズに動きません・・・

ロイロノートやミライシードなど・・・

さらには、ワードやエクセルなどまで止まってしまいました。

昨日は全く仕事ができず、幸か不幸か早めの帰宅となりました。

ネットワークは、社会のインフラなんだとしみじみ感じました。

今日も調子が悪いようです・・・

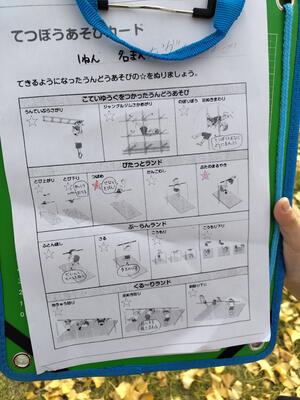

昼休み

昼休み、1年生が鉄棒やうんてい、のぼり棒にむらがっています・・・

写真を撮り始めると移動してしまいました・・・

「何しているの?」

と聴くと、

「これ!」

と見せてくれました。

固定遊具を全クリアするのが目標のようです。

これだけ盛況ぶりの昼休みの鉄棒は、

初めて見ました!

しっかり遊んで、固定遊具を楽しめるようになってください!

放射冷却?

放射冷却なのか、少し寒い朝となりました。

南小に到着時の気温は7℃、その後は少しずつ気温が上がった感じがします。

出勤すると、いつも落ち葉を掃いていただいている方がみぞ掃除をされていました。

いつもお世話になります!

運動場では、

サッカー、イチョウ遊び、ブランコなど、いつもよりたくさんの子どもたちが遊んでいました。

夕方遅くから天気はくずれるという予報もあります。

雨が降らないことを祈ります。

学童スポーツクラブ活動中!

12月6日(火)夕方、体育館から楽しそうな声が漏れています。

覗いてみると、

学童スポーツクラブが楽しそうに活動をしていました。

今日は、体ほぐしの運動後、バスケットボール遊びをしているようです。

バスケットボールを見ると、私は体がうずうずしてしまいます・・・

子どもたちは、指導者のお話を聞き、ハンドリングやドリブルなど、

わいわい、ガヤガヤ、見よう見まねで活動していました。

1回目よりも2回目、2回目よりも3回目と、かなり上手になっています。

子どもたちが上手になるたびに、新しい課題を出されるので、興味や集中力が持続しています。

自分の体を思うどおりに動かせるようになると本物です。

指導者の方々、大変お世話になります。

また、活動している子どもたち、しっかり楽しんでください!

認知症サポーター養成講座

3年生が、12月5日(火)の5・6時間目に、

大津町地域包括支援センター2人、社会福祉法人光進会1人をお迎えして、

「認知症サポーター養成講座」

を学習しました。

脳のつくりや

認知症の方への声かけのポイント

改善のためのトレーニング

などを元気よく学びました。

振り返りでは、

たくさんの子どもたちが感想を述べてくれました。

年を取っていくと、おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さん、そしていつかは自分も経験する課題だそうです。

認知症にならないように予防に努めるとともに、接し方を学び、より良い接し方を通して進行を遅くできるようです。

「南小でこの講座ができて良かった!」

「子どもたちの元気良さに、元気をもらいました」

とおっしゃっていただいた講師の先生方、大変ありがとうございました。

また、最後まで元気よく活動していた子どもたち、お疲れ様でした。

学んだことを、家庭で、また地域で、活用してください!

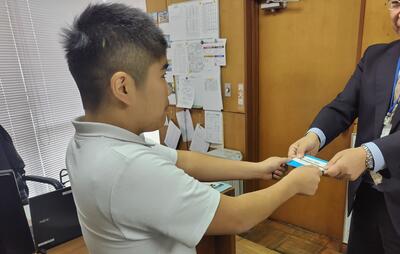

読書ページ通帳発行、11月の読書冊数

6年生が、休み時間に読書ページ通帳発行のため来室しました。

青色の読書ページ通帳を即発行!

剣道の達人で、最近、ソフトボールにも興味をもっているいるようです。

さらに、読書!

文武両道、鬼に金棒です。

11月の学年1人当たりの図書貸し出し冊数の結果を、司書の先生に教えていただきました。( )内は、10月です。

1年生・・・14.4冊(14.1冊)

2年生・・・13.5冊(15.7冊)

3年生・・・12.7冊(13.8冊)

4年生・・・10.1冊(20.5冊)

5年生・・・ 8.8冊(11.0冊)

6年生・・・ 8.2冊(11.5冊)

10月の読書月間に比べ、増加している学年がありました。

なんと1年生です!

低学年の間に本に親しんでおくと、文字社会を生き抜く、「文字を苦にしないで読むことができる」という強力なアイテムが身につきます。

引き続き、親子読書や読み聞かせをお願いします。

以下の本を読み聞かせてあげると、

「泣いた赤おに」

「ずーっと ずっとだいすきだよ」

「だいじょうぶだいじょうぶ」

「わすれられないおくりもの」

「友だちや」

「おまえうまそうだな」

「あらしのよるに」

「星の王子さま」

親も!子も!心がほかほか温かくなります。

ぜひ、図書室で借りて読んでみてください!

県学力・学習状況調査、町学力調査(算数)が終わりました!

担任の先生、子どもたちにもプレッシャーがかかっていた県学力・学習状況調査、町学力調査が終わりました。

私たち大人でさえ、テストとなると緊張やプレッシャーがかかります・・・

テストの様子を見に行きました。

1年生

もう終わっている子もいましたが、真剣に問題と向き合っています。

問題用紙を見ると、算数の問題なのにかなりの問題文が記載されています・・・

読めなければ、なかなか解答が難しい内容となっています。

さらに、ラストの問題が、

「〇〇〇の しきに なる もんだいを つくりましょう」

という問題作成づくりでした。

入学してまだ7ヶ月の1年生ですが、「読むこと」「計算すること」、さらに「説明する」

ことが求められます。

2年生

学年閉鎖中・・・

担任の先生が子どもたちと、タブレットを通して健康観察、課題の確認をされていました。

2年生がいないとさみしいです・・・

3年生

パワフル3年生も、今日はテストに全集中!

がんばって、問題に向き合っています。

3年生の問題を見ても、ラストは、

「〇〇〇になったかを、言葉や数、式を使って説明しましょう」

という説明文づくりになっています。

4年生

先週のインフルエンザの余波で、空いた席があります。

しかし、ほとんどの子どもたちが粘り強く取り組んでいました。

4年生の問題を見ても、ラスト2つの大問の最後が、

「そのように考えたわけを「△△」と「〇〇〇〇」という言葉を使って説明しましょう」

「たいきさんの考えと同じように・・・、イにあてはまる言葉を書きましょう」

となっており、わけや考え方を類推させ、説明させる問題となっていました。

5年生

いつもにぎやかな5年生ですが、本気モードで問題に向き合っています。

5年生の問題を見ても、ラスト2つの大問の最後に、

「どちらがこんでいるかを説明しましょう」

「求め方を、言葉や数、式を使って説明しましょう」

という説明する問題が出されています。

6年生

いつも落ち着きがあり、わいわい楽しげな6年生も必死のようです。

カリカリという鉛筆の音が響いています。

6年生の問題にも、

「そのように考えたわけも書きましょう」

という説明させる問題が出ています。

昨日、今日の国語・算数の問題から、社会の変化に対応するために、

「テストは、解くことから説明すること」

へと、大きく変わっていることを実感させられました。

これまで重要視されてきた「知識や方法」は、ネットで調べれば、簡単に答えることができる時代となりました。

さらに、AIが登場し簡単な答えも解答できるようになってきています。

これからの時代を生き抜かなければならない子どもたちには、

「なぜ、そのような答えになったのか」

という

「自分の考えを説明する力」

が求められているようです。

ある講演会で、

「親も先生も、意識的に『なんでなんでおじさん』になることが大切だ」

とおしゃっていました。(詳しくは思い出せません・・・)

そうすると、

「子どもは説明しなければならなくなり、もの事の本質をとらえることができるようになる」

というのです。

ただし、納得したら

「すごい!」「分かった!」「面白いね~」

と、考えたことに価値付けしてあげることが大事なんだそうです。

それをしなかったり連発したりすると、

「煙たがれ、避けられる」

とのことでした。

たまには、「なんでなんでおじさん」になるのもいいのかもしれません。

昨日、今日と、どの学年も必死に問題と向き合っていました。

また、最後まで粘り強く取り組んでいる子どもたちがたくさんいました。

子どもたち、そして先生方、本当にお疲れ様でした。

2年生は、来週がんばりましょう!

雨が降っています!

色づいていたイチョウも、今朝の雨で

すっかり冬の装いに変わりました。

陣内交差点では、保護者の方が交通指導をしてくださっていました。

登校する子どもたちも、きちんとならんでいます。

久しぶりの雨、運動場には人影もありません。

中庭から見た景色も、

冬バージョンに変わってきています。

今日は昼から晴れる予想です!

12月5日朝

昨日の夜、煌々と輝いていたTSMCの社屋が、

今朝も、煌々と輝いています。

12月の本格稼働に向けて、昼夜問わず工事が行われているのかもしれません。

玄関には、校務員さんが

パンジーをきれいに飾っていただいていました。

花壇や鉢にもパンジーが植わり、冬を迎える準備ができてきています。

校務員さん、校舎内外をきれいにしていただき、ありがとうございます!

ご来校の際は、ぜひ、ご堪能ください。

県学力・学習状況調査、町学力調査(国語)実施中!

今日は、標記のテストを実施しています。

2年生は欠席者が多く延期です・・・

各教室を回っていると、どの学年の子どもたちも、必死に問題に立ち向かっていました。

1年生

まだ、入学して7ヶ月ですが、問題文をしっかり読んで、がんばって解答しています。

3年生

4年生

5年生

6年生

し~んとした教室に、鉛筆のカリカリという音だけが響いています。

最後の問題までがんばって解いていた子どもたちでした。

お疲れ様でした。

明日の算数もがんばりましょう!

今日、子どもが帰ってきたら、

「どんな問題が出た?」「何と答えたの?」

と聴いてみてください。

私たち大人が学習していた頃とは、大きく様変わりしていることが感じ取れると思います。

文章を「読めること」はもちろんですが、自分の考えを整理して「書くこと」も求められます。

さらに、最後に記述式の大問が横たわっており、かなりの配点になっています。

このことを考えると、問題全体を俯瞰(ふかん)し、計画的に最後までやり抜く力も求められていることが分かります・・・

私たち大人も大変ですが、子どもたちの学習もけっこう大変です。

学校でも、子どもたちがスムーズに学習し、さらに自分の力を伸ばせるようにがんばっていきます。

ご協力、よろしくお願いします。

学年閉鎖のお知らせ

2年生教室を覗(のぞ)くと人がいません・・・

インフルエンザに罹患した人、発熱等の体調不良でお休みした人など、在籍者の過半数を超える子供たちが欠席しています。

学校で話し合い、教育委員会と協議し、以下の対応としました。

・12月4日(月) :12:20下校(引き渡し)

・12月4日(火)~7日(木) :学年閉鎖

バスキャッチで、9時過ぎに連絡しています。

詳しくは、バスキャッチをご覧ください。

12:20より引き渡しを行いますので、パソコン室までご来校ください。

また、ご家庭での感染予防もよろしくお願いします。

朝登校する際は、検温をしていただき、体調等が優れない場合は登校を控えてください

よろしくお願いします。

運動場に砂、校舎裏にエンジン音が!

昼頃、南小に立ち寄ると、

運動場に白い道ができていました。

教頭先生が、業者さんと一緒に砂を入れていただいたようです。

なんと!

運動場に降ろしていただいた砂を、教頭先生一人でならしていただいたそうです。

砂場にも砂が入れてありました。

6年生にも、砂場の砂を入れ替えるために、先日、砂場の砂を運動場にまいてもらっていました。

教頭先生、6年生の子どもたち、ありがとうございました!

運動場を眺めていると、陣内幼稚園裏から機械音がします・・・

陣内幼稚園の裏に移動すると、

黙々と草刈りをされていました。

お声をかけると、

「陣内幼稚園の職員さんと知り合いだから、草を刈っています」

とおっしゃっていました。

理科室裏~学童の裏まできれいに刈ってあります。

貴重なお休みを、子どもたちのためにありがとうございます!

「気づかないうちに地域の方に支えてもらっていること」

を少しずつ感じています。

サン=テグジュペリの「星の王子さま」でキツネが語った言葉

「いちばんたいせつなことは、目に見えない」

はあまりにも有名で、核心をついていますが、

だからこそ、その前のフレーズ

「ものごとはね、心で見なくちゃいけないんだよ」

が大切なんだと思います。

11月10日~12月10日

は、熊本県人権月間です。

今日、

「人権を考えるみんなのつどい」

も、大津町生涯学習センターでありました。

友達や家族、地域、社会のことについて、子どもたちにお話をしていただければ有り難いです。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 大野 一郎

運用担当者

情報教育担当

2025年3月に学校情報化優良校に再認定されました。