一夜漬けの研究授業と校内研修

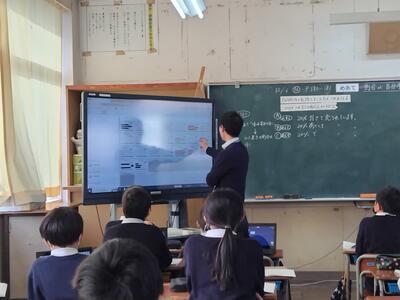

6日(水)は、校内研修の日でした。

2年生が火曜日から学級閉鎖となり、水曜日に予定されていた研究授業と事後研が宙に浮いてしまいました。

「時間がもったいないので、私がします!」

急きょ、研究主任が引き受け授業することとなりました。

前時の振り返りからの導入

条件不足の問題提示

「1500円で売り出しているカメラがあります。」

「このカメラがもとのねだんの20% 」

問題の集約

児童の問題解決イメージの把握

児童が選んだ問題の自力解決と解決方法の共有

数直線図を使っての20%の見える化

など、随所に指導の工夫が見られました。

また、5年生の子どもたちも情報を検索したり共有したり、電卓を使ったりと通信が遅いタブレットを何とか活用して学習していました。

学習に向かうざわざわ感が、いい感じで集中力を高めています。

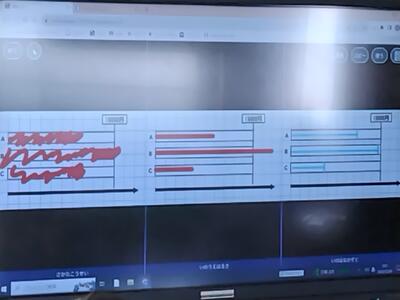

20%という単元を見通した構成要素に焦点化することで、

A:20%OFF

B:20%増まし

C:20%

の問題を同じ学習のテーブルにのせ、児童に20%のイメージ化を図る授業でした。

月曜日夕方から指導案を書き始められ、火曜日の夕方には先生方の机上に配付されていました。

正に一夜漬けの授業でしたが、学びの多い楽しい授業となりました。

研究主任の先生、大変お世話になりました。

夕方は、校内研修

授業者の自評、質疑・応答の後、ワークショップ形式で、校内研修の3つの視点に照らした本日の授業についての成果と課題を出し合いました。

最後に、私から

「算数の授業で、日頃から大事にしていることを重要度1~3にまとめてお話ください」

と、無理難題を押しつけました。

すると、

①振り返りを必ず行う・・・ 授業の生命線

②混乱を引き起こす ・・・ 児童が主体的に学ぶためには迷うことが必要

③学び方を学ばせる ・・・ 学習者としての構え(心の持ち様)が学びを推進する

と、おしゃっていました。

「プロ」と呼ばれる人は、人ができないことをいとも簡単に実践してしまいます。

また、その行為、流れ、立ち振る舞い、考えは非常に合理的です。

ご回答ありがとうございました。

私も、

「教育のプロとなれるよう、日々自分を磨いていかなければならない」

と感じさせられました。

授業をしてくださった先生、授業について語り合っていただいた先生方、お疲れ様でした!

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 大野 一郎

運用担当者

情報教育担当

2025年3月に学校情報化優良校に再認定されました。