カテゴリ:校長のつぶやき

去年までいらっしゃった先生方が来校!

月曜日から、続々と去年までいらっしゃった先生方が来校されました!

今日は、去年の教頭先生がいらっしゃったので、

全クラスを見ていただきました!

「あ~教頭先生!」

「何してるんですか?」

目を丸くしながら、子どもたちがうれしそうに眺めます。

また、各教室でどよめきが起こりました。

わずか2ヶ月で、子どもたちの中の教頭先生が、懐かしい人に変わっていることを実感しました・・・

子どもたちの様子を見ながら、

「ずいぶん成長している感じがします」

と、おっしゃっていました。

最後に、

「折を見て、子どもたちの様子を見に来ます!」

そうおっしゃって学校を後にされました。

どの先生も懐かしそうに学校を眺めていらっしゃいました。

南小は思い出深い学校のようです。

ぜひ、また、子どもたちの様子を見に来てください!

運動会全体練習4日目・・・

あっという間に、運動会全体練習4日目となりました。

今日は、応援団の練習です!

赤団

白団

に分かれての応援の仕込みと練習です。

しかし、先生方は、

雨にも耐えられる

運動場整備。

子どもたちの練習には、一切手を出しません。

子どもたちに任せる!

その感覚のようです。

赤団

白団

の団員が、応援を創り上げていきます。

しかし、練習不十分で?、タイムアップ・・・

給水時間、

応援団担当の先生が、応援団員を集め、振り返りと最後の後半練習へ向けて話し合いが行われました。

先生方では無く、

子どもたちがまずい!

ちゃんとしなきゃ!

と思うことが大事です。

後半練習開始!

しかし、なかなか練習が始まりません・・・

やっと赤団

白団の

一発練習が始まりました。

応援団の気合は十分!

しかし、待ち疲れた団員の反応は今一つ・・・

少々時間オーバーとなってしまいましたが、これも勉強の一つ。

本番に、どれだけ自分の演舞を高めたか、どれだけ団をまとめることができたか(本気にさせたか)が成功のカギです!

P.S.

放課後の練習は、

さらに気合が入り、大きな声が響き渡っていました!

運動会が、自分たちの運動会へと変わってきています。

へこまず最後まで取り組む、その気持が高みへと導きます。

本番の子どもたちの演舞を楽しみにしていてください。

泰山木の花が咲き始めました!

曇っていた空が明るくなり、

泰山木の花が、青い空にくっきり浮かび上がっています。

運動場では、

昨日の大雨の傷跡の水たまりを避けて、

1年生、2年生が、運動会の練習に真剣に取り組んでいます。

今日を含め、残り2日しかありません・・・

子どもの目の色、先生方の目の色が変わってきています!

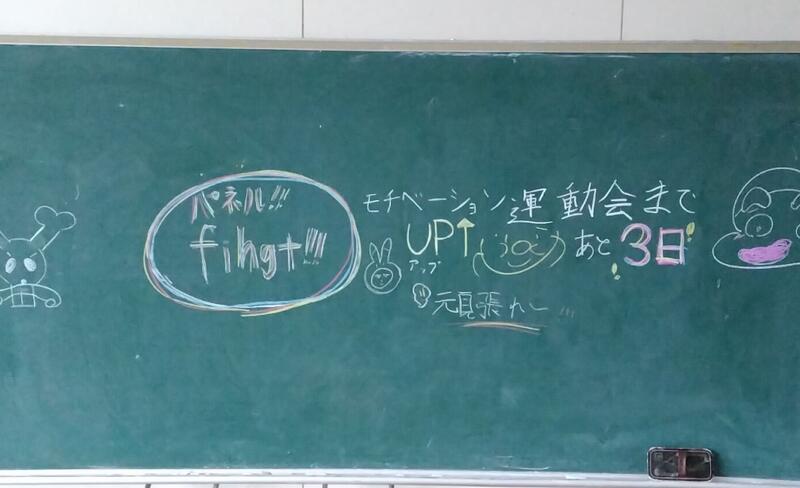

看板作成も急ピッチ!

放課後、校舎内を見回っていると、

黒板に書かれていました!

下を見ると、

急ピッチで進んでいる看板が横たわっていました。

先日より、ずいぶん進んでいます!

当日のお披露目が楽しみです。

P.S.

夕方遅くまで、

先生方が、ポイントの打ち直しに勤(いそ)しんでいらっしゃいました。

転出された体育主任も巻き込んで、

正確なラインを引こうと、夕方遅くまで努力を重ねられています。

時間や労力を厭(いと)わない、先生方の子どもを光らせるためのこだわりには脱帽です。

明日は代日

練習も残り2日となりました!

晴れを祈るばかりです。

梅雨(?)に向けて!

九州南部梅雨入り!

ニュース等で知り、びっくりしました。

運動会当日の土曜日は雨の予報・・・

先週、3年生~6年生の踊り場を修理していただきました!

13日(火)は、外側のコーキング補修

14日(水)は、ガラス窓のゴム交換

2日間に渡って、ばっちり補修していただいています。

しかし、土曜日の雨が心配です・・・

運動会全体練習3日目

今日の練習で、

運動会全体練習3日目となりました!

ちょっと疲れが出たのか、集合はあと一歩でした・・・

しかし、応援団や先生のお話を聞き、

お友だちと協力し合っての行動は、

さらに充実してきています!

特に、応援団の子どもたちが、

大玉転がしの走路に、低学年の子どもたちを率先して並べようとしていた姿が輝いていました。

大玉転がしの練習対決では、前半赤がリードしていましたが・・・

後半戦で白が巻き返し、勝利となりました!

途中、

陣内幼稚園の子どもたちのかわいい応援もありました!

全体練習終わりも、

振り返り聴き合い、みんなで、すてきな運動会を創っています!

朝の運動場

大きな子どもの声が運動場から響(ひび)き渡っていました。

応援団の声かな?と見に行くと、

一輪車を持った子どもがたたずんでいました。

見渡すと、

サッカーで遊んでいる子に混じって、

草取りをがんばっている子がたくさんいました!

登校してきた6年生に聞くと、

「運動会のために、環境美化委員が企画していましたよ!」

と言っていました。

確かに、環境美化委員長を中心にがんばって除草していました。

正に!自分たちの手で運動会を創る

5・6年生が委員会や係を通して、自らの手で運動会を創ってくれています!

P.S.

昼の放送で、赤団、白団対抗の草取り対決だったことが分かりました。

今日の草取り対決は、白団の勝利だったようです!

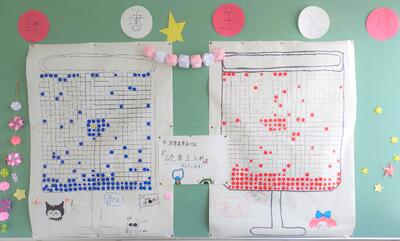

読書玉入れ対決は、

です!

運動会全体練習2日目

今日、運動会全体練習の2回目を行いました。

外に出ると、

子どもたちは、チャイムの前に運動場に並び、準備万端です!

それぞれの応援団長から、

前回の振り返りを踏まえた赤団、白団のめあてが示され、

開閉会式の練習が始まりました。

開閉会式の練習では、

気をつけや礼の練習、

優勝旗授与や万歳、拍手、

準備運動の練習など、子どもたちが主体的に取り組んでくれました。

聴き方対決は、白

動かない対決は、赤

の感じを受けました!

さらに、万歳の声対決は、若干、赤が優勢だったようです。

最後の石拾い対決では、

赤団、白団に分かれて

懸命に拾い合っていました。

「こっちの方に石があるよ!」

応援団のメンバーらしき子どもが、低学年に声かけしていました。

今年の5・6年生のやる気が、とても感じられた場面でした!

結果は、

白:

赤:

でした!

石では無く、木の枝が多数となってしまいました。

どちらの団もがんばっていたので、

「引き分け~!」

と、体育主任の先生が伝えると、

「え~」

と、残念そうな声が出ていました。

みんなよく頑張ったんだと思います!

ありがとうございました。

P.S.

放課後、先生方に、テントを立て、

ラインを引き、

子どもたちにも手伝ってもらいながら、入退場門の穴を探していただきました。

運動場が、運動会仕様に変わってきています。

雨だけが心配の種です・・・

3・4年生の練習!

「ソーラン ソーラン ハイハイ」

のかけ声と音楽が、運動場から響(ひび)いてきます。

運動場に出ると、

ダンサーズの間を、旗持ちが闊歩(かっぽ)していました!

しかし、ダンサーズと旗持ちのタイミングが微妙に合いません・・・

担当の先生が、子どもたちに、旗持ちの闊歩(かっぽ)とダンサーズの動きを伝えられると、

あら不思議!徐々に合ってきました。

さらに、先生がタイミングを伝えると、

なめらかな動きに変わっていきます!

子どもたちが、先生のお話を聞き、呼応して動くことによって、見事な動きとなっています。

3・4年生の演技が、残り3日間でどんなすてな演技に変貌するのか、楽しみです!

1週間がはじまります!

5月16日(金)の夕方も、

応援団の太鼓と声が、運動場にこだましていました。

2階からながめると、

見事な陣形であることがわかりました。

わずかな期間でここまで仕上げるとは驚きです。

しかし、まだ観客を感動させる域には、あと一歩の感じがします。

残り4日のがんばりに期待です!

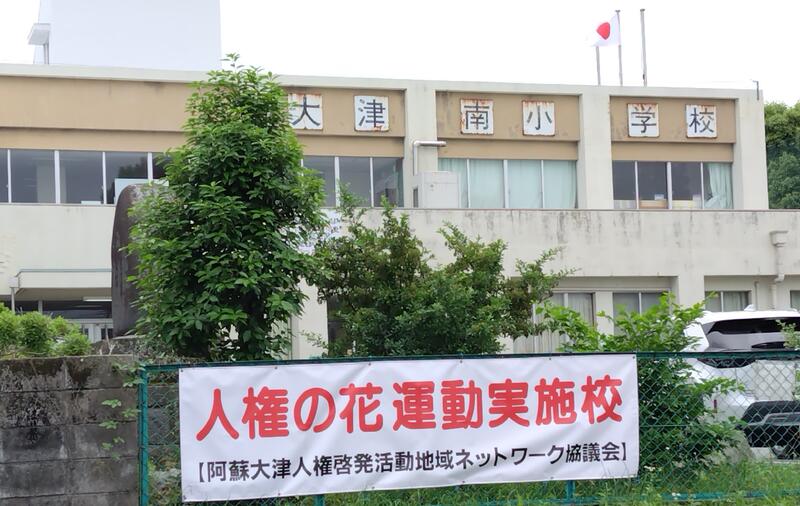

今朝、南小に出勤すると、

が掲示してありました。

人権教育主任の先生が掲示してくださったようです。

子どもたちの笑顔と、人権の花が咲くように、

新しく熊本県教育長に就任された越猪 浩樹教育長がおっしゃっていた

「コツコツが夢の扉をひらくコツ。これは、ほんなコツ!」

のように、

こつこつと、子どもたちと一緒にすてきな南小づくりに、

励んでいきたいと思います。

運動会本番に向けての1週間が始まりました!

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 大野 一郎

運用担当者

情報教育担当

2025年3月に学校情報化優良校に再認定されました。