学校生活から・・・

2校合同での交流学習(5年)

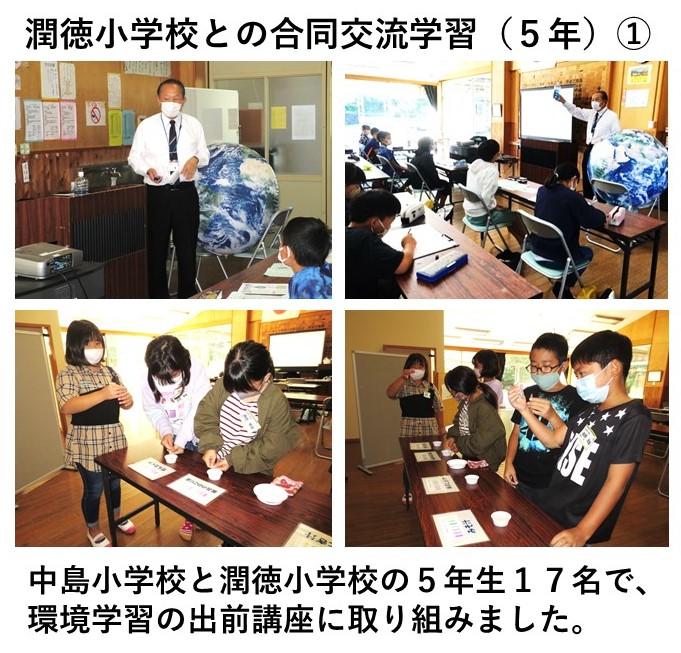

10月15日(木)、潤徳小学校と中島小学校の2校合同での交流学習に取り組みました。

県環境センターから来ていただいた講師の先生から、水と環境問題を話していただき、水質を調べるパックテストを使って生活排水について体験的に学習しました。

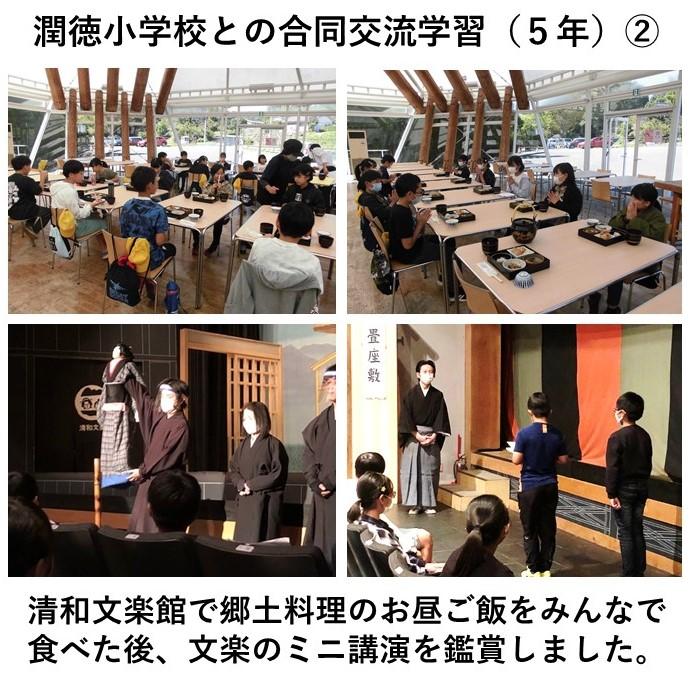

清和に移動後、郷土料理の昼食を食べ、清和文楽のミニ講演を見学。3人で一体の人形を操る伝統的芸能を間近で観ることができました。

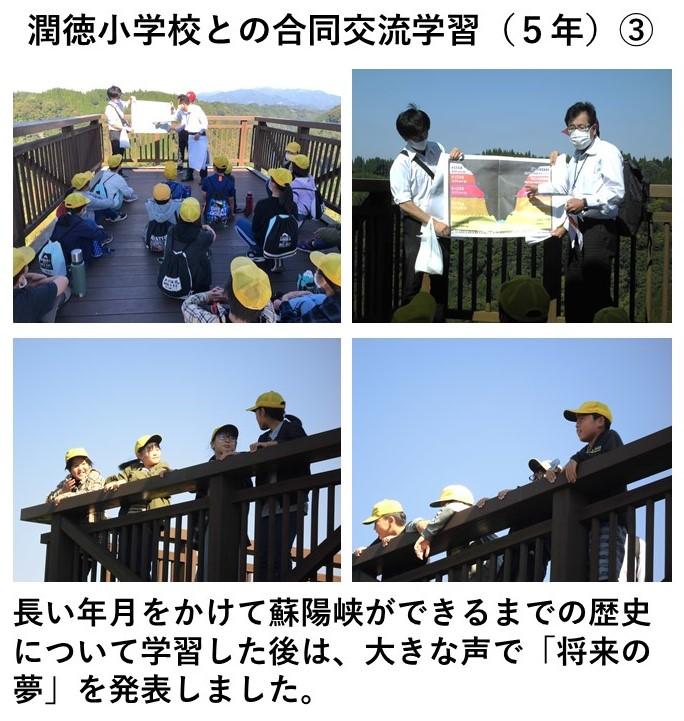

観劇後、蘇陽峡谷へ移動。「九州のへそ」と呼ばれる展望所では、遠くに阿蘇五岳をはっきりと望むことができました。子どもたちは「ありがとうの一言」や「わたしの将来の夢」を思いっきり大声で叫び、スッキリした笑顔になっていました。

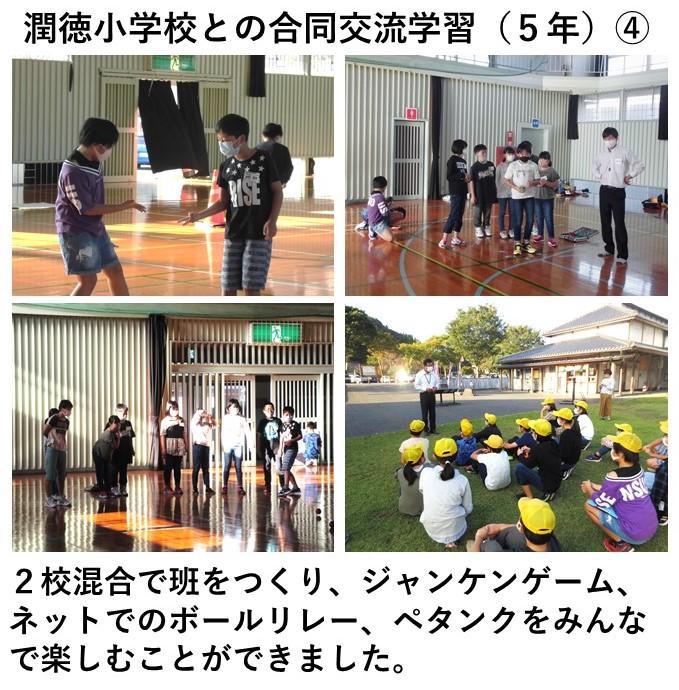

最後は体育館でふれあいゲーム大会。ジャンケンゲームやペタンクなどチーム対抗で進めるうちに、みんなが仲良くなり、思い出深い両校の交流の1日を終えることができました。

「食べ物の命」探検に出かけました(1・2年)

10月2日、1・2年生は「食べ物の命」の探検に、生活科の学習でピーマン畑の見学に行きました。

野菜の命を大事に育てていらっしゃるお父さんの仕事を実際に見せてもらう中で、子どもたちのいろいろな質問にも答えてもらいました。自分たちで育てた緑色のピーマンと違って、赤いピーマンや大きなピーマンがあってびっくりしました。おいしいピーマンを作るために、朝早くから水とごはん(肥料)を毎日あげていることがよくわかりました。

第2回目は、ジビエ工房で働いているお父さんのお仕事を見学に行きました。食べるときの「いただきます。」の言葉の意味が、「動物の命をいただくこと」だということを教えてもらいながら、お肉になるところを見せていただきました。

どちらの見学でも、食べ物を食べるとき、「ありがとう」の気持ちで食べることの大切さを学ぶことができた子どもたちでした。

3・4年生の社会科見学

10月13日(火)、秋晴れの中、3・4年は社会科の学習で、山都町内にある円形分水、通潤橋と史料館、そして布田神社を訪れました。

通潤橋は全国的にも有名な石橋ですが、その史料館の中までは見学したことがなく、たくさんのことを案内ボランティアの方や史料館の館長さんからお話ししていただき、フィールドワークを通して実感しながら学ぶことができました。

最後に、通潤橋の建設に貢献した布田保之助さんを祭る布田神社を見学し、改めて私たちの町には歴史ある建造物が現存することを知ることができた日でした。

算数の研究授業(5・6年と1年生)

運動会後、季節的にも学習に取り組むにはとてもよい時期になりました。9月25日には5・6年生、そして、10月7日には1年生の算数の研究授業を行いました。

5・6年生の算数は5年の「三角形の面積」と6年の「組み合わせ」の学習、1年生は「形あそび」の学習に取り組みました。5・6年生は複式学級のため、担任がついて指導する直接指導の時間と、自分たちで学ぶ間接指導の時間の充実を目指し、タブレットを活用した授業に取り組みました。担任からタブレットに送られた問題に、自分で三角形の面積の求め方を図を交えて書き込み、送信。

グループ学習でも自分の考えをタブレットで見せ合いながら意見を交換しました。

さらに、大型モニターに送ったそれぞれの考えを画像で見ながら全体で深め合うという流れの授業を進めました。同じ教室の一方では、6年生がノートへの書き込みから、ホワイトボードを使って組み合わせ方が何種類になるかを、図や表を使って発表し合い、学習を進めていきました。

今後、算数の授業だけに限らず、ICTを活用した学習の機会を増やし新しい形の授業づくりにも取り組んでいく予定です。算数では、ICTの活用だけでなく、実際に具体物を操作し、手や体を使いながら、生活の場面を重ねて算数を考えていく力を高めていきたいと考えています。

1年生の「かたちあそび」では、自分の周りにあるいろいろな箱を集め、積み上げたり、重ねたりしながら、図形の特徴を考える学習に取り組みました。

サイコロ型や筒型の箱、丸いボールや細長い箱を、実際に手で触れ立体の形を実感する体験や、積み重ねるなど試行錯誤する操作を行いながら「形のなかま分け」を行っていきました。

子どもたちはそれぞれに、「ころがるなかま」「ひらべったいなかま」に分けたり、面の形にも着目したなかま分けに気づくなど、学習を深めることができました。

9/20(日)令和2年度 運動会を開催!

9月に入り、20日(日)の運動会に向けてがんばってきた子どもたち。「仲間を信じ、勝ちたい思いで、勝利を目指して、前に進め」というテーマで、文の頭の文字で「な・か・し・ま」を表現し、日々の練習に取り組んできました。本番当日は、新型コロナウイルス感染防止のために、児童と保護者、教職員を中心とした午前中のみの運動会という形で開催しました。

赤団、白団に分かれて取り組む競技は、密になったり、接触を伴ったりする内容をできるだけ避けるように工夫して実施。子どもたちの競技や応援合戦は、みんなで団結し、ともに競い合い、接戦が展開されました。

白団は、最後の競技の赤白全員リレーを勝利しましたが逆転できずに、赤団が優勝。6年生にとって最後の運動会は、互いに力を出し合い、高め合うよい機会にすることができたようです。

9/1(火)2学期最初のあいさつ運動

2学期に入り、最初のあいさつ運動。今回は、5・6年生の保護者と民生委員の方に参加していただく中で、行いました。

9月20日(日)に運動会を開催しますが、子どもたちは、大きな声であいさつをしたり、返事したりできるようがんばっています。朝のあいさつはもちろん、大きな声で赤組・白組に分かれて、声を出せるよう元気いっぱいの姿を見せていってほしいものです。保護者、地域の方にはご協力いただき、ありがとうございました。

8/23(日)PTA親子奉仕作業

2学期に入り、PTA活動として親子美化作業を行いました。朝7時、少し眠たそうな目の子どもたちもいましたが、おうちの人と一緒に学校に集合。お父さん方は校地内の草刈りを中心に、子どもたちは先生方、お母さん方と一緒に駐車場周辺の花壇を中心に草取りを行いました。

早朝とはいえ、暑さもきびしい中でもあり、1時間半をめどに、全員で力をあわせて取り組みました。前日や作業当日も、地域の自治振興会の方々や歴代のPTA会長さん方が応援に来ていただいていたので、短時間で終わることができました。中島地区の学校応援体制の素晴らしさを感じた奉仕作業でもありました。

9月20日(日)に行われる運動会に向け、運動場周辺の環境も整いました。これから、子どもたちの日々の練習とがんばりを積み重ね、思い出に残る運動会にしていきたいと思います。

8/20(木)新たな気持ちで2学期始業式

まだまだ暑さがきびしい今年の夏ですが、2週間の夏休みを終え、子どもたちは長い2学期の始業式を迎えました。

2人の転入生と、新しく就任された事務の先生をみんなで迎えた後、校長先生から2学期に向けたお話がありました。

新型コロナウイルスにより、臨時休校が続いた1学期でしたが、2学期は9月下旬に運動会を行います。39名の全校児童で、力を合わせて取り組んでいくためにも、「気づき、考え、行動」していくことの大切さと、8つの項目に取り組む中で、特に「返事」「話の聞き方」を大事にした2学期にしていくように、お話をされました。

その後、各学年の代表の子どもたちが、夏休みの思い出や、新学期を迎えるに当たって立てた自分の目標を、はきはきと発表して、始業式を終えました。

9月は運動会に向けた取組を進める中で、5・6年生を中心に力を合わせ、みんなで団結して行動する力を磨いていってほしいと思います。

8/18(火)矢部中生による学習ボランティア2

矢部中生による学習ボランティアも2日目になりました。中学生のみんなも、前日の経験を生かし、小学生の子どもたちがわかりやすいように、言葉を考えたり、繰り返していねいに教えたりするなど、自分たちなりに工夫して教えてくれているなと感じました。

小学生の子どもたちは、先輩である中学生とふれあう楽しさと同時に、難しい所やまちがいやすい所など、子どもの目線で教えてもらい、学びを深めることができていたようです。

最後にホールに小・中学生で集合し、中学生は一言ずつ中島小学校に対する自分の思いやメッセージを伝えてくれました。中島地区の中学生と小学生の子どもたちどうしのつながりと、きずなの深さに気づかされた学習会でした。

8/17(月)矢部中生による学習ボランティア

今年は8月19日までの短い夏休みです。2学期の始業式まで、残すところ、あと3日になりました。夏休みの宿題はだいじょうぶかな、と思っているところに、子どもたちへの力強い味方が登場。学童保育に参加している児童を対象に、中島小学校出身の矢部中学校の生徒の皆さんが、学習ボランティアとして、勉強のお手伝いに来てくれました。

午前中の部活動を終えて、小学校に来てくれた中学生。昨年まで小学生だった中1の子どもたちも制服を着て、すっかり中学生らしい姿になり、「わぁ、久しぶり!」の言葉で、懐かしさ半分、緊張感も半分という中で、小学生と再開。誰がどの学年を担当するかを打合わせして、各教室に分かれて、学習会をスタートしました。約1時間半の学習が終わる頃には、小学生も中学生もすっかり打ち解けて、1日目を終えることができました。中学生の皆さん、ありがとうございました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 教務主任

QRコードはこちらから