2017年11月の記事一覧

日常と非常

11月21日(火)

朝の気温はマイナス2度。

ペレットストーブの暖かい空気が、登校中に拾ったうす~い氷を持った子どもたちを迎えました。

朝の気温はマイナス2度。

ペレットストーブの暖かい空気が、登校中に拾ったうす~い氷を持った子どもたちを迎えました。

午後2時20分

火災発生を知らせる非常ベル(訓練)が鳴りました。

教頭先生の、理科・家庭科室からの出火を知らせる放送。

子どもたちは、ハンカチで口元を押さえ、体を低くして、先生の指示で外へ避難しました。

火災発生を知らせる非常ベル(訓練)が鳴りました。

教頭先生の、理科・家庭科室からの出火を知らせる放送。

子どもたちは、ハンカチで口元を押さえ、体を低くして、先生の指示で外へ避難しました。

避難の様子を見て消防士さんから、

「放送を聞いて移動しますから、日ごろからよ~くお話を聞いて、動けるように心がけておいてください。

避難の途中に何が起こるかわからないので、お友だちと励まし合って協力して逃げてください。」

と、今日が特別ではなく、

①日ごろの生活で、きちんと人の話をきくこと

②日ごろから、友だちのことを意識しておくことが大切であること

をお話くださいました。

消防士さんのおっしゃるとおり、とっさの時こそ「日常」の延長です。

どんな集まりの時もそうですが、この日も安全学習中、中原小のすばらしいところを見せてくれました。

うしろで発表する子がいると、みんなその子の方に体をを向けます。

発表する子が真ん中あたりにいたら、どなた様にもおしりを向けないところにサッと移動して、発表します。

すでに1年生も、それが「ふつう」にできていること。、毎回、感心します。

子どもの初期消火のお話と、実技もさせていただきました。

最後に、避難訓練においでいただいた三名の方、それからいつも、命がけで私たちのことを守ってくださっている消防士さんにお礼をを言いました。

「放送を聞いて移動しますから、日ごろからよ~くお話を聞いて、動けるように心がけておいてください。

避難の途中に何が起こるかわからないので、お友だちと励まし合って協力して逃げてください。」

と、今日が特別ではなく、

①日ごろの生活で、きちんと人の話をきくこと

②日ごろから、友だちのことを意識しておくことが大切であること

をお話くださいました。

消防士さんのおっしゃるとおり、とっさの時こそ「日常」の延長です。

どんな集まりの時もそうですが、この日も安全学習中、中原小のすばらしいところを見せてくれました。

うしろで発表する子がいると、みんなその子の方に体をを向けます。

発表する子が真ん中あたりにいたら、どなた様にもおしりを向けないところにサッと移動して、発表します。

すでに1年生も、それが「ふつう」にできていること。、毎回、感心します。

子どもの初期消火のお話と、実技もさせていただきました。

最後に、避難訓練においでいただいた三名の方、それからいつも、命がけで私たちのことを守ってくださっている消防士さんにお礼をを言いました。

郡市学童ミニサッカー大会

11月19日(日)

一日延期された試合会場。

今日は一段と風が冷たかったですね。

でも、とってもあったまる試合をしてくれました。

初出場の3年生を含む【中原最強キッズ】チーム。

今日は2試合したのですが、はじめより後の方が、ボールに自分から向かっていく姿が増えていましたし、あいさつや並び方、メンバーチェンジや応援の待ち方など、試合ってこんなふうに!っていう流れもわかり、サッカーの入口を味わったことでしょう。

一日延期された試合会場。

今日は一段と風が冷たかったですね。

でも、とってもあったまる試合をしてくれました。

初出場の3年生を含む【中原最強キッズ】チーム。

今日は2試合したのですが、はじめより後の方が、ボールに自分から向かっていく姿が増えていましたし、あいさつや並び方、メンバーチェンジや応援の待ち方など、試合ってこんなふうに!っていう流れもわかり、サッカーの入口を味わったことでしょう。

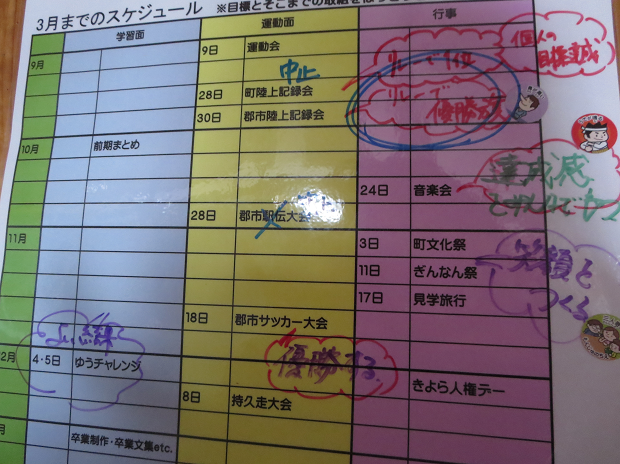

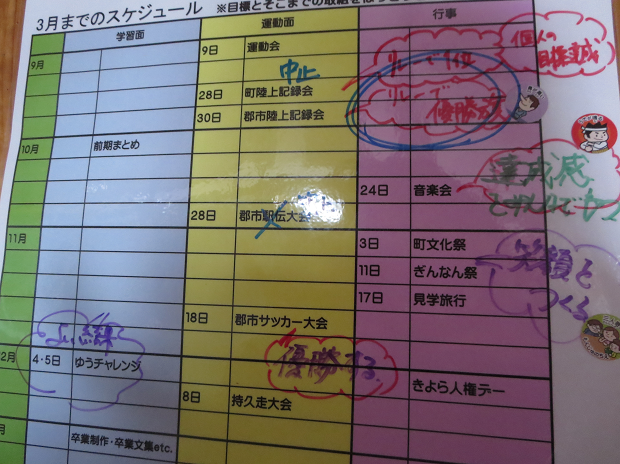

【中原きんなんズ】チーム。

3月までのスケジュールのところに、「優勝する!」と学級で話した時、書き込んだコメントが入っていました。

「優勝!」というのは単に、得点をたくさんとって勝つ!ということだけではなかったのですね。

自分ででもできるけど、一緒にした方がもっといいこともあります。

全員得点に向かうシュート。

全員得点のためにつなぐパス、かっこよかった!!!!

3月までのスケジュールのところに、「優勝する!」と学級で話した時、書き込んだコメントが入っていました。

「優勝!」というのは単に、得点をたくさんとって勝つ!ということだけではなかったのですね。

自分ででもできるけど、一緒にした方がもっといいこともあります。

全員得点に向かうシュート。

全員得点のためにつなぐパス、かっこよかった!!!!

保護者の方にお礼のご挨拶をしてから、監督のところに走ってくる子どもの顔に、しびれました。

ベンチを片付けながら、「得点以上の働きをしたね!」と声をかけられた子も・・・。

優勝おめでとう!

ベンチを片付けながら、「得点以上の働きをしたね!」と声をかけられた子も・・・。

優勝おめでとう!

最後に、放課後や試合前練習の時、アドバイスしてくれたり、一緒にミニゲームをしてくれた校長先生から、「今日はよくがんばったね!」の言葉をもらって、帰りのあいさつをしました。

明日は学校です。

お仕事のおとなの方も保育園や幼稚園のちびっこたちも、今夜はゆっくりあたたまって、からだを休めてくださいね。

応援、送迎、昼食準備などなど、ありがとうございました。

朝早くから、水たまりのグランド整備、ライン引き等会場準備、試合運営、審判など、山田小・りんどうヶ丘小の先生方に大変お世話になりました。 お仕事のおとなの方も保育園や幼稚園のちびっこたちも、今夜はゆっくりあたたまって、からだを休めてくださいね。

応援、送迎、昼食準備などなど、ありがとうございました。

ガンバレみんな!マケルナみんな!

昨年は、木漏れ日の中、押し戸石へ鍛錬遠足に行きました。

今年は、バスで見学旅行。

行先は全学年となると、学年の希望場所を集約から。

見学の受け入れ可能かなど、日程の調整も含めて担当の先生が時間を作って問い合わせ・お願い・調整をして、ようやくこの日が来ました。

11月17日(金)

寒い朝、みんなでバスに乗り込んで、熊本市へ。

途中の景色に、「ここは来たことがある!」とか「だれがこんな大きな家にすんでるんですか?」「なんでこんなに病院が大きいんですか?」「これコマーシャルで見た!」「いいなあ、この辺に住んでいる人は。」「ここが仮設住宅なんですか?」なんて会話もしながら。

(中原に住んでいるからこそ、の今日の感動!なんですよね。中原こそ自然豊かなすてきなところ!って実感するのは、いつでしょうね。)

まず向かったのはRKK熊本放送局です。

建物に入ってすぐ、ラジオの生放送スタジオから「何小学校ですか」とお声かけがあり「中原小学校です」と答えました。

今年は、バスで見学旅行。

行先は全学年となると、学年の希望場所を集約から。

見学の受け入れ可能かなど、日程の調整も含めて担当の先生が時間を作って問い合わせ・お願い・調整をして、ようやくこの日が来ました。

11月17日(金)

寒い朝、みんなでバスに乗り込んで、熊本市へ。

途中の景色に、「ここは来たことがある!」とか「だれがこんな大きな家にすんでるんですか?」「なんでこんなに病院が大きいんですか?」「これコマーシャルで見た!」「いいなあ、この辺に住んでいる人は。」「ここが仮設住宅なんですか?」なんて会話もしながら。

(中原に住んでいるからこそ、の今日の感動!なんですよね。中原こそ自然豊かなすてきなところ!って実感するのは、いつでしょうね。)

まず向かったのはRKK熊本放送局です。

建物に入ってすぐ、ラジオの生放送スタジオから「何小学校ですか」とお声かけがあり「中原小学校です」と答えました。

二階に上がって、ラジオやテレビの編成各部にたくさんの人がいること、放送が届くまでの仕組みの説明をしてくださいました。

それから実際のスタジオを見学。

テレビで見覚えのあるセットに座ったり、カメラや照明を間近で見たり、大道具の向こう側をのぞいたりしました。

テレビで見覚えのあるセットに座ったり、カメラや照明を間近で見たり、大道具の向こう側をのぞいたりしました。

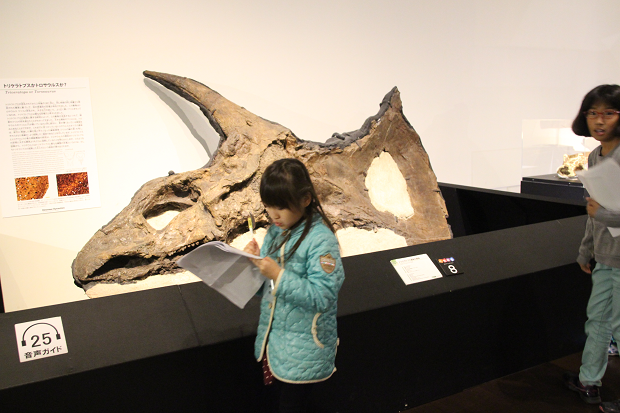

続いて昼食は恐竜博物館横の公園。

そしていよいよ恐竜博物館でした。

学校に戻ってきてから、5・6年生からのお話がありました。

「ぎんなん祭でコースターを作った売り上げ金を、何に使うか話し合いをしました。

そして、今日みなさんにこれを買いました。持って帰ってください。」と。

コースターの売上金の使い方について先週から、教室で話し合いが行われ、何度か先生からのお話を受けてまた考え直して・・とあっていました。

中原は少人数ですが、社会に出ればたくさんの人とかかわります。

何かしようとすると、賛成する人もいれば反対する人もいます。

自分たちの企画です。

進めて行くには、自分の頭で考え、意見を持つ。

答えはひとつしかないという判断ではなく、筋をとおす、うまくまわりとまとめていく、そうした能力を育てる機会と捉えて挑戦していました。

こんな子どもの積極的な姿に、力を貸してくれる大人がいます。

学校の特別会計からのお力添えと、そういうことなら・・・と恐竜博物館様からのご配慮をいただきました。

コースター売上金で、中原小学校全員の鉛筆とポスターを購入し、うれしいお土産になりました。

中原は少人数ですが、社会に出ればたくさんの人とかかわります。

何かしようとすると、賛成する人もいれば反対する人もいます。

自分たちの企画です。

進めて行くには、自分の頭で考え、意見を持つ。

答えはひとつしかないという判断ではなく、筋をとおす、うまくまわりとまとめていく、そうした能力を育てる機会と捉えて挑戦していました。

こんな子どもの積極的な姿に、力を貸してくれる大人がいます。

学校の特別会計からのお力添えと、そういうことなら・・・と恐竜博物館様からのご配慮をいただきました。

コースター売上金で、中原小学校全員の鉛筆とポスターを購入し、うれしいお土産になりました。

5.6年生ありがとうございました。

RKK熊本放送局様 御船町恐竜博物館様 ありがとうございました。

RKK熊本放送局様 御船町恐竜博物館様 ありがとうございました。

学び合い

事務の先生は、いつも学校のみ~んなを見ています。

み~んなとよくお話をしています。

そして先を見て、必要になる教材や消耗品が、不足したり切れたりしないよう購入整理してくれています。

み~んなとよくお話をしています。

そして先を見て、必要になる教材や消耗品が、不足したり切れたりしないよう購入整理してくれています。

学び合いの手立て その①

3年生 理科

事務室の「モノ」たちの前で、少し前に理科の先生が、腕を組んで材料を探していました。作っていたのはこれだったんですね。

事務室の「モノ」たちの前で、少し前に理科の先生が、腕を組んで材料を探していました。作っていたのはこれだったんですね。

太陽の動きの勉強のところです。

風で飛ばないように、石の重しをして。

この日、2時間おきに運動場に来て、その動きを記録しました。

風で飛ばないように、石の重しをして。

この日、2時間おきに運動場に来て、その動きを記録しました。

先生に言われなくても時間を気にして外へ行くこと。

グループのメンバーで声をかけあって行動すること。

協力して仕事(正確に記録)をすること。

授業におくれないように戻ってくること。

最後は、使った道具を片付けをすること。

グループのメンバーで声をかけあって行動すること。

協力して仕事(正確に記録)をすること。

授業におくれないように戻ってくること。

最後は、使った道具を片付けをすること。

太陽の動きも、グループで協力して身につけることができたことも、その時は見えなくても、後から(時間がたってから)わかる変化(学び)がありました。

視覚性・操作性のある教材で、たの~しく協同性を育てる。

視覚性・操作性のある教材で、たの~しく協同性を育てる。

学び合いの手立て その②

5・6年算数 角度・線対称

折り紙を折って、切って・・・お楽しみ?いえいえ、6年、線対象となることを考えて、形を作るところ。

授業終盤、練習問題の3つ目を答えた子に、(coco壱番屋のTシャツを下に着ている)最近母の身長を抜いた子が、テンポよく前に来て「ここがね!・・・!」と。

先に黒板に出ていた子も他の子も「あぁ、そうか!」のうなずきで・・・複式の授業です。先生は反対向きの5年生の授業に移動しながら、「6年生、終わっていいよ。」と。

休み時間になっても、別の考え方を出したり、どの考えに近いかとかを話したり、折り紙を切ったりしていました。

少人数の学び合いで、効果的に授業を進めるために、すでに中原小では単式でも1年生から

①リーダーをたてる

②進め方の基本(モデル)をつくる

③発表をする人の顔を体を向けて聴く。

④拍手をする。

⑤気づきや感想を発表する

というのを、実践しています。

学びあいが上手になった6年生はもう、モデルの形態を超え、自分の考えを安心して作る、伝える。そしてお互いの考えを聴きあって、たのしんでいました。

5・6年算数 角度・線対称

折り紙を折って、切って・・・お楽しみ?いえいえ、6年、線対象となることを考えて、形を作るところ。

授業終盤、練習問題の3つ目を答えた子に、(coco壱番屋のTシャツを下に着ている)最近母の身長を抜いた子が、テンポよく前に来て「ここがね!・・・!」と。

先に黒板に出ていた子も他の子も「あぁ、そうか!」のうなずきで・・・複式の授業です。先生は反対向きの5年生の授業に移動しながら、「6年生、終わっていいよ。」と。

休み時間になっても、別の考え方を出したり、どの考えに近いかとかを話したり、折り紙を切ったりしていました。

少人数の学び合いで、効果的に授業を進めるために、すでに中原小では単式でも1年生から

①リーダーをたてる

②進め方の基本(モデル)をつくる

③発表をする人の顔を体を向けて聴く。

④拍手をする。

⑤気づきや感想を発表する

というのを、実践しています。

学びあいが上手になった6年生はもう、モデルの形態を超え、自分の考えを安心して作る、伝える。そしてお互いの考えを聴きあって、たのしんでいました。

1年生の木と学級園の花

11月16日

2時間目の生活 3・4時間目の図工は、りんどうヶ丘小学校にて、でした。

本年度2回目の1年生合同学習。

久しぶりに顔を合わせて。

2時間目の生活 3・4時間目の図工は、りんどうヶ丘小学校にて、でした。

本年度2回目の1年生合同学習。

久しぶりに顔を合わせて。

秋を集めに袋を持ってまわりました。

大好きな遊具で遊ばせてもらって。

ひとりひとり、自分の好きなことをカードに描いて。

今年も、「南小国町1年生の木」がこんなに実をつけました。

今週朝ボラで、鶏頭の濃い赤や橙がまだ美しい時だったけど・・・。

身長よりも高くなっていた花を抜いて、

チューリップの球根やビオラ・パンジーの苗を植えました。

今年も、「南小国町1年生の木」がこんなに実をつけました。

今週朝ボラで、鶏頭の濃い赤や橙がまだ美しい時だったけど・・・。

身長よりも高くなっていた花を抜いて、

チューリップの球根やビオラ・パンジーの苗を植えました。

「もったいないな・・。」とつぶやくと、

お休みの日も学校に来て、花壇やプランターに水やりにするトーキョー(東京)先生(1年生は時々こう呼びます)は、

「もったいないけど、今、植えておかないとですね!」と、花壇の土をほくほくにしながら。

その都度、今!しておかなくてはいけないことがあるということですね。