2017年11月の記事一覧

校内研修

11月28日(火)

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

5年生。これまで、段落の構成をつかんできたことをふりかえり、今日のめあてをつかむ質問「今日は、その文にどんな資料が入るのか。」から。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

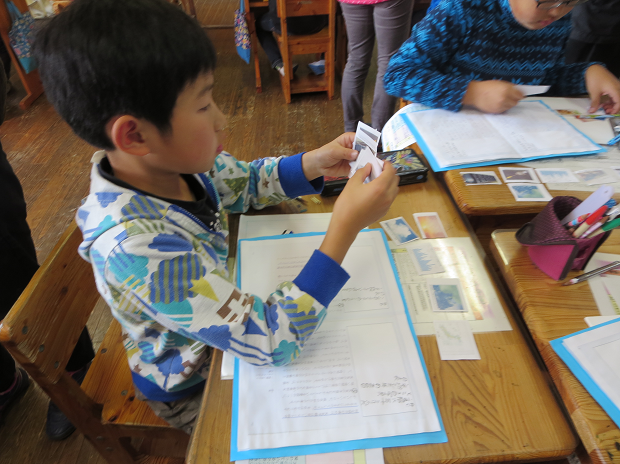

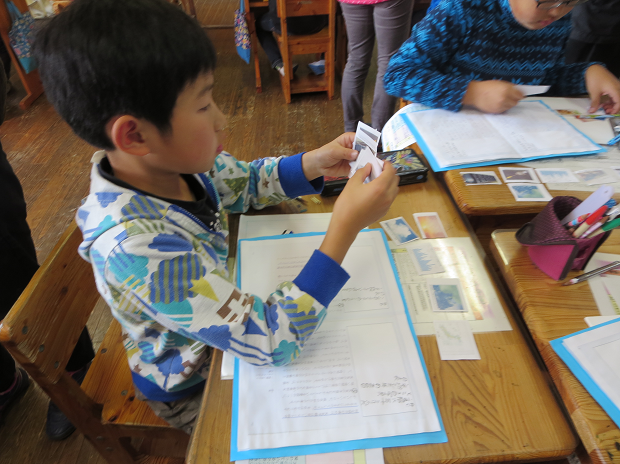

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

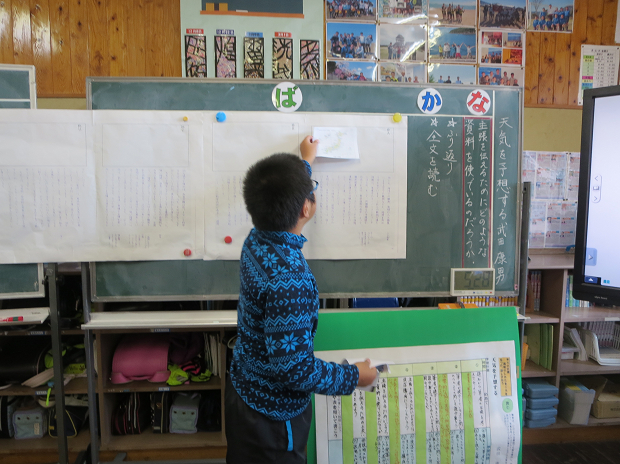

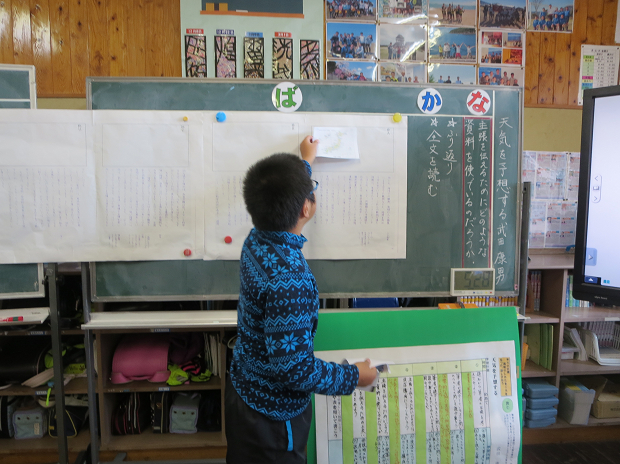

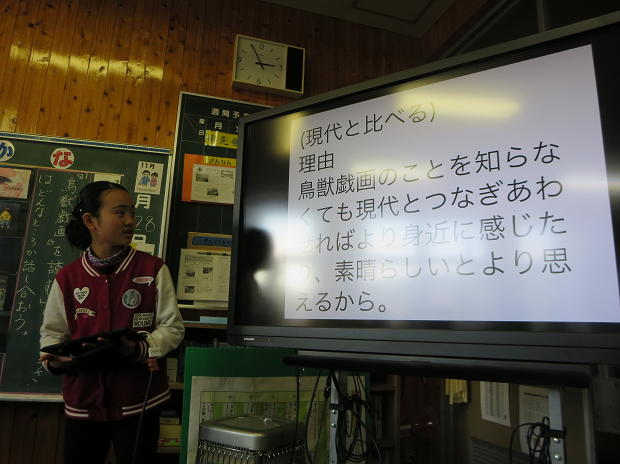

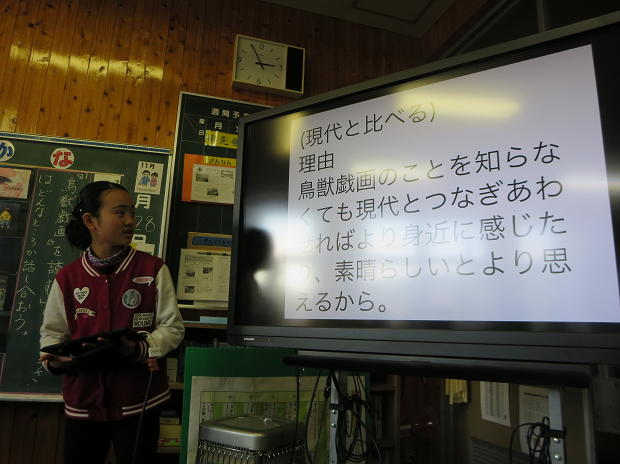

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

事実と評価の色分けした書き込みと、段落構成の振り返りをして、今日は「おもしろさ」の謎解きです。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

授業は1時間でしたが、前の1年生の研究授業のときに続く、日常の授業や生活の積み重ねを感じる、たっぷりの1時間でした。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。