カテゴリ:今日の出来事

幼保小中連携の様子

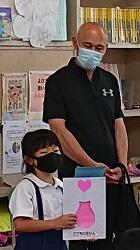

9日(金)に山北保育園の先生方が1年生の授業参観に見に来られました。

入学して3ヶ月になりますが、にこにこと笑顔で授業に取り組む姿を見ていただくことができました。子供達も久しぶりに保育園の先生方に会うことができてうれしそうにしていました。卒園生の大半を占める本校の子供達(2~6年)生の授業も参観していただき、成長した姿を見せることができました。

玉東町では保小中連携を推進しています。情報交換や交流を密にして、町総体で子供達を育てていきたいと思います。

5年生 総合「水俣に学ぶ 肥後っ子教室 オンライン」

9日(金)に5年生は「水俣に学ぶ 肥後っ子教室」に参加しました。例年は現地で学習を行うのですが、今年はオンラインでの実施となりました。山北小学校の他にも7校が参加し、オンライン上で交流もできました。

オンラインでの学習は初めての取組なので心配するところもありましたが、始まってみると思った以上に双方向でのやり取りが可能でした。上の写真は出されたクイズに❍×で答えている様子です。

環境センターの方による環境学習や語り部講話など、とても貴重なお話を聞くことができました。最後には本校児童が語り部さんにお礼の言葉を述べました。「水俣病差別だけではなく、どんな差別も許さない社会をつくっていきたい」という思いを堂々と伝えていました。

今回学んだことや感じたことを忘れずに、これから自分達にできることをしっかり考えて行動に生かしていきたいと思います。

4年生 総合「東部環境センター見学」

4年生は総合的な学習の時間に「ごみを生かす」ことについて学習しています。これまでに3R(リデュース・リユース・リサイクル)等について調べ学習をしたり、ごみを生かすことの必要性について考えたりしてきました。そこで、今回はその一環として町内にある東部環境センターの見学に行きました。

ごみ処理の流れやリサイクルで作られたもの等を実際に見たり触れたりすることで、より一層「ごみを生かす」ことへの理解が深まったようです。東部環境センターでは秋にリサイクルフェスタも開かれているので、足を運んでみるとまた新たな発見があるかもしれませんね。

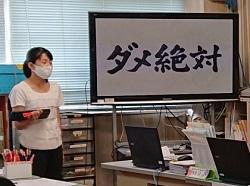

不祥事防止研修

本校では毎月の第2木曜日に不祥事防止研修を行っています。職員同士で啓発をし、絶対に不祥事を起こさないチーム山北を目指しています。

今回は「飲酒運転」をテーマに村上教諭が研修を行いました。他県ですが、先日飲酒運転で児童が死傷するという悲しい事故があったばかりです。このような悲しい出来事が二度とないように、いっそう気を引き締めていきたいと思います。

6年生 総合「認知症サポーター養成講座」

8日(木)に6年生を対象に社会福祉協議会の方々をお呼びして、認知症サポーター養成講座を行いました。

認知症の症状や脳の仕組みについて教えていただいた後は、認知症の方にどのように接すればいいのか劇を見て考えました。

認知症の方に接するときは、「3つのない」が大切です。「驚かせない」「急がせない」「こころを傷つけない」です。詳しくはお子さんから話を聞いてみて下さい。

授業参観(人権学習)・学級懇談会

2日(金)に今年度2回目の授業参観・学級懇談会を行いました。今回の授業は全学年人権学習です。

本当の勇気や優しさ、不合理な差別や偏見に気づき立ち向かう強さ、仲間づくり、そして何より一人一人がかけがえのない大切な存在であることについて考えました。これからの社会を作っていく子供たちには、人の思いに寄り添える温かい心や正しい判断をするための知識を身に付けて欲しいと思います。

また、学級懇談会では、保護者の皆様にたくさん参加していただき、ありがとうございました。日頃の子供たちの様子をお伝えすると同時に、悩みや疑問、相談したいことなどを出し合うことができたのではないかと思います。

山北苺による読み聞かせ

2日(金)の朝の活動で「山北苺」による読み聞かせがありました。

「山北苺」の皆様には、読み聞かせにおいて長年お世話になっています。本校の子供たちがよく本を読むのも、こうした楽しい読み聞かせを続けていただいているおかげではないでしょうか。次はどんなお話を読み聞かせしていただけるのか、今から楽しみです。

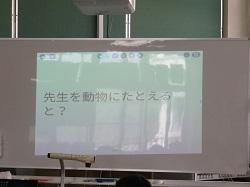

なかよしタイム「全員の答えを一致させろ」

30日(水)の業間になかよしタイムを実施しました。この取組は「子供たちが友達のことをもっとよく知り、お互いのことを思い合える学級にする」ことを目的としています。

今回はロイロノートを使ってゲームをしました。お題に対する答えがクラスみんなで合うように友達の答えを予想して答えるゲームです。「先生を動物に例えると?」などのテーマでしたがなかなか全員一致は難しかったようです。

答えを「せーの」で見る瞬間がドキドキして盛り上がりました。子供の感想からは「もっとやりたい!」「今度こそはそろえたい」という声がたくさん聞こえてきました。楽しい時間が過ごせたようで何よりです。

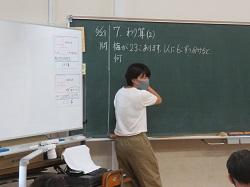

3年生 研究授業 算数「わり算を考えよう」

28日(月)に池田教諭による算数の研究授業が行われました。

本年度の本校の校内研修の研究主題は「自分らしく思いや考えを表現できる子どもの育成~子どもが見たい!言いたい!聴きたい!子ども同士が学び合う授業を目指して」です。今年は学年部ごとにテーマを掲げ、具体的な取り組み事項を決めて日々授業に取り組んでいます。中学年部は「友だちの考えと比べながら聴き、自分の考えを表現できる子ども」をテーマとし、授業実践を行っています。

授業内容は「あまりのあるわり算の確かめ算」なのですが、ただ教え込むのではなく子どもたちが考えを出し合いながら「確かめの式(授業の中では「まほうの式」と呼ばれていました)」を作り上げていました。授業の中では子どもたちが生き生きと意見を出し、まさしく子供たちが「学びの主体」となっていました。本校の研究は「熊本の学び」に基に取り組んでいます。これから全学年で研究授業を実施する予定です。さらに研究を深めていきたいと思います。

授業の様子を同じ町内の木葉小学校からも香山教諭が参観に来られました。次回の6年生の研究授業では玉東中学校からも参観される予定です。玉東町では幼保小中連携を推進しています。互いに切磋琢磨しながら玉東町の子供たちを育てていきたいと思います。

田植え

24日(木)に5・6年生合同で田植えを行いました。天候に恵まれ、快晴の中で実施でした。

5年生は社会科と総合的な学習の時間で田植えについては学習をしていますが、「知っている」と「実際にする」ことは大違いだったようです。足がはまって動けなくなったり、うまく植えたつもりが苗が倒れてしまったりと悪戦苦闘していました。しかし、植えれば植えるだけどんどん上手になっていきます。最後には「もっと植えたかった」という感想もありました。充実した田植えをすることができてうれしく思います。

田植えは5年生の力だけではできません。保護者や6年生の力を借りて行うことができました。6年生は昨年も経験しているので流石の手つきで植え、先輩として5年生をサポートしてくれました。

これから稲の成長を見守り、秋には稲刈りをします。自分たちで植えた稲がどのように成長していくのか楽しみですね。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂井 ルミ

運用担当者 菊池 博史