令和5年 5年生

マザーテレサ(3/22)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、教材「すあしにサンダルの天使~マザーテレサ~」を使って、よりよく生きる喜びについて考えました。マザーテレサの生き方から考えたことを話し合いました。人間にはよりよく生きようとする心の強さや気高さがあることを学びました。

タグラグビー(3/19)

|

|

|

|

体育科では、タグラグビーの学習をしています。ラグビーのタックルの代わりに、腰につけたタグ(はちまき)を取って守るというゲームです。4年生時に経験があるので、ボール保持者の後ろについてパスを受けて、攻撃する形はできつつあります。タグを取られた瞬間が守備側の人数が減るので、スペースが生まれたり、マークが外れたりして、トライ(得点)のチャンスが高くなります。チームで作戦を立ててゲームを楽しんでいます。

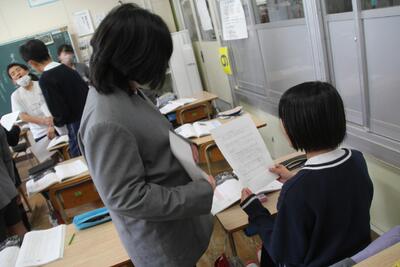

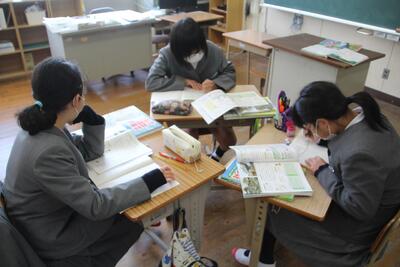

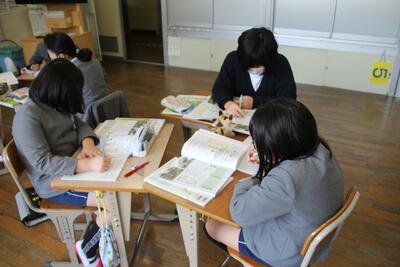

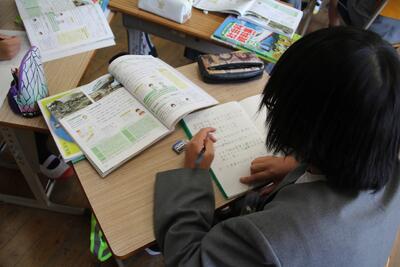

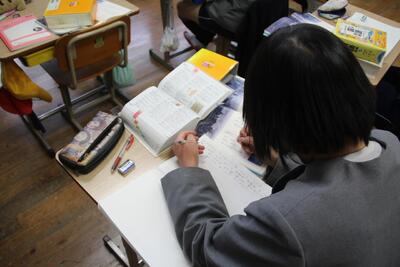

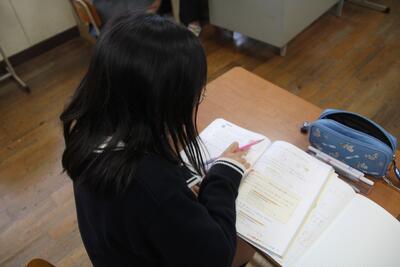

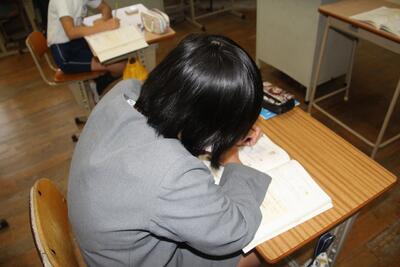

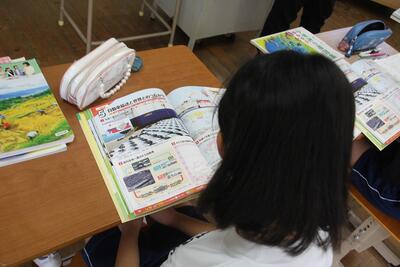

テストのやり直し(3/15)

|

|

|

|

理科では、まとめのテストを行いました。1年間の学習からの出題なので、実験器具や実験内容などを忘れていた人がいました。テストを返してもらい、教科書やノートを使ってやり直しを行いました。しっかり復習をして、次の学年に生かしていきます。

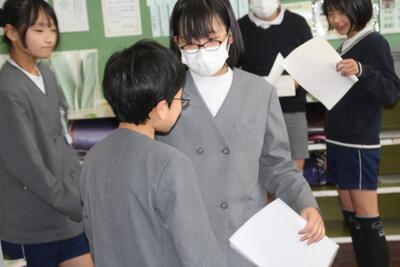

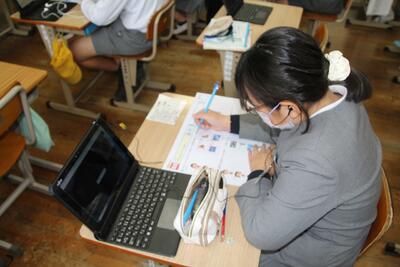

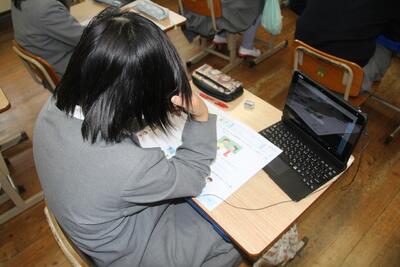

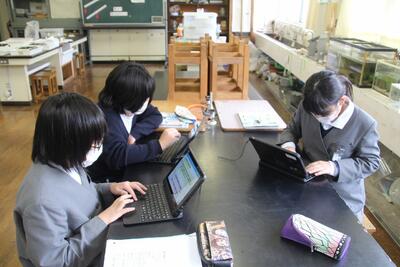

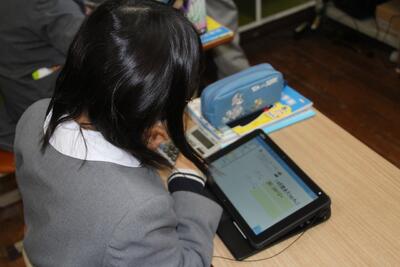

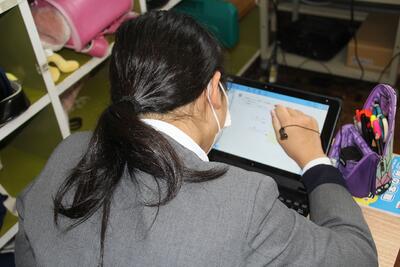

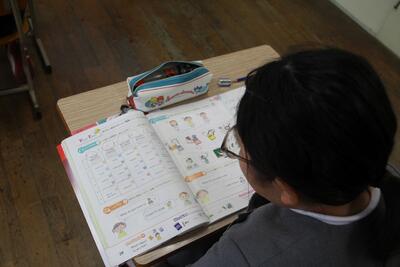

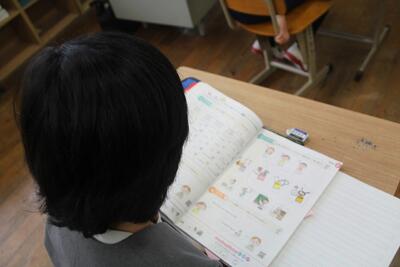

外国語のテスト(3/13)

|

|

|

|

学年末が近づいています。他教科と同様に外国語科でもまとめのテストを行いました。テスト用紙のQRコードを読み取り、ヒアリングのテストを行いました。タブレットPCにイヤホンを接続し、流れてくる音声を聞き取り問題に答えてました。3~4文の問題から、「だれ・いつ・何を」などについて答えました。聞き取りテストも個別に行っています。

ご飯とみそしる(3/11)

|

|

|

|

ご飯とみそしるの調理実習を行いました。ご飯は炊飯器ではなく、透明な鍋で炊きました。自分たちで水の量や火加減を調節して、時間を計りながら炊き上げました。みそしるは鰹節で出しをとり、大根や油揚げなどグループで考えた実を入れて作りました。おいしくできたので、今度は家族にごちそうしてくれるでしょう。

青の洞門(3/7)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「青の洞門」という教材を使って、美しい心について考えました。教材文を通して、人間の心の中には弱さを認めながらもよりよく生きようとする強さがあることを学びました。自分の心の中にも美しい心があり、それをのばしていくことを確認しました。

ご飯とみそしるの計画(3/5)

|

|

|

|

家庭科では、「食べて元気に」という食に関する学習をしています。食事の大切さに気づき、我が国の伝統的な日常食であるご飯とみそしるについて調べました。食品の栄養素の種類と体内でのその働きを学びました。次は、ご飯とみそじるの調理実習です。ご飯は普通の鍋で炊き、吸水や火加減を調節して作る予定です。

情報とわたしたち(3/1)

|

|

|

|

学級活動では、性教育の取組の一つとして「情報とわたしたち」について学習しました。インターネットでトラブルや犯罪に巻き込まれた事例をもとに考えました。インターネット上で知り合った人に個人情報や画像を送ってしまったり、いろいろな情報から家をつきとめられてしまったりなど、個人が特定されてしまうケースがありました。自分を守るために、どんなことに気をつけるべきかを考えて、みんなで伝え合いました。

成長する体(2/28)

|

|

|

|

学級活動では、性教育の取組の一つ「成長する体」について学習しました。 体の成長に伴って現れる第二次性徴を正しく理解し、男女の特徴や個人差に対して、思いやりの心と互いに認め合う心を育てることがねらいです。これから起こる体の変化を正しく理解し、自分の気づきや思いを伝え合いました。

環境をともに守る(2/26)

|

|

|

|

社会科では、公害から国土の環境と国民生活との関連について学習してきました。学習のまとめとして、地球の環境問題について調べました。2月の季節外れの暖かさは地球温暖化が原因なのでしょうか。遠い国の出来事ではなく、身近な問題としてみんなで考える必要があります。

世界がおどろく7分間清掃(2/21)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「世界がおどろく7分間清掃」という教材を使って、勤労や公共の精神について考えました。新幹線の清掃業務を行う人々の仕事にかける思いや仕事のやり方・工夫や努力について学びました。働く意義や社会に奉仕する喜びについて日常生活に生かしていきます。

Welcome to Japan(2/19)

|

|

|

|

外国語科では、日本の四季や文化を紹介する学習しています。この日は、花見・月見・七夕・たこあげなどの日本の行事や遊びについて、クイズをつくったり答えたりする学習を行いました。行事・月日・すること・気持ちなどをつなげるヒントを考えて、クイズをつくりました。

大造じいさんとガン(2/15)

|

|

|

|

国語科では、椋鳩十作「大造じいさんとガン」を使って、すぐれた表現に着目して読み、物語のみりょくをまとめる学習をしています。この日は、登場人物「残雪」の行動の様子と「大造じいさん」の心情の変化について考えました。グループに分かれて4つの場面についてまとめました。大造じいさんの心情の変化やそれを表す情景の表現について学習を進めます。

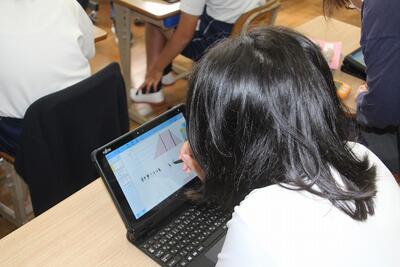

人のたんじょう(2/13)

|

|

|

|

理科では、人のたんじょうについて学習しています。この日は、人・メダカ・植物の育ち方の違いについて考えました。自分の考えをタブレットPCに入力し、みんなで考えを共有しました。新たな視点を与えてくれた考えに、コメントを入力して伝え合いました。コメントをもらった児童がとてもうれしそうにしていました。

速さ(2/8)

|

|

|

|

算数科では、速さについて学習をしています。3種類の動物の速さを比べる問題から、時間をそろえて走った道のりについて比べることを考えました。身の回りにある時速や秒速について、話し合いました。自動車の速度や台風の風速などを出し合いました。

新1年生のために(2/6)

|

|

|

|

学級活動では、新1年生との交流会の準備を行いました。読み聞かせの絵本や紙芝居を準備したり、一緒に遊ぶ内容を決めたり、ひらがなの名札を書いたりしました。新1年生が早く学校に行きたいと思えるような交流会にしたいと5年生は張り切っていました。

森林とともに生きる(2/2)

|

|

|

|

社会科では、林業についての学習をしています。私たちが暮らす東陽町には森林が多く、また、緑の少年団で木工教室を行うなど、森林は5年生にとって身近な存在です。林業にたずさわる人々の工夫や努力、森林資源が果たす役割、今後の国民生活との関連などを調べていきます。

命と向き合う人生(1/31)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「命と向き合う人生」という教材を使って、生命の尊さについて考えました。動物の命に対する主人公の行動や思いを学びました。また、獣医を目ざす生き方を通して、自分の生き方を考えました。学習を通して考えを交流し、自分の考えを伝え合うことができる5年生です。

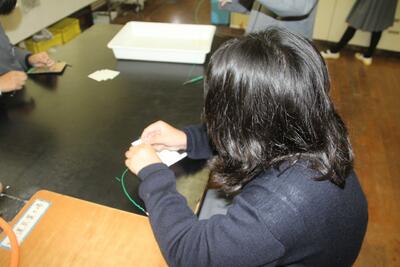

切り絵(1/29)

|

|

|

|

図工科では、東陽中学校のH先生と一緒に切り絵の学習を行っています。表したい絵をイメージして、黒画用紙に写していきます。絵が細かすぎると切る作業が難しくなるので、工夫が必要です。写し取った黒画用紙をアートナイフで切り取っていきます。紙を回しながら一つ一つ丁寧に切っています。切り取ったスペースには作品に合う色紙を貼って行きます。どんな作品ができあがるのでしょうか。

英語しりとり(1/25)

|

|

|

|

外国語科では、英語を使って「しりとり」をしました。Christmas → spider → restroom というようにアルファベットの最初と最後の文字に気をつけて、しりとりを進めました。分からない場合は、ピクチャー・ディクショナリーというサブ教科書を使って、調べて活動しました。

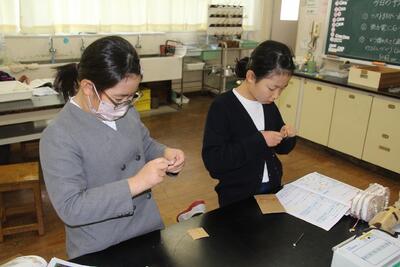

炭酸ガスロケット(1/23)

|

|

|

|

理科では、炭酸ガスロケットづくりを行いました。フィルムケースにクエン酸と重曹・水を入れて、発生する炭酸ガスの力でロケット(フィルムケース)を飛ばすというものです。クエン酸と重曹・水の量のバランスやフィルムケースのふたの閉まり具合で飛び方が異なるようです。飛び出す前のドキドキ感がたまらないです。

くり返す自然災害(1/19)

|

|

|

|

社会科では、「国土の自然とともに生きる」という単元について学習を進めています。この日は、日本での過去の自然災害について調べました。熊本地震を経験し能登半島地震での被害状況の報道を見ているので、決して人ごとだと感じていません。過去の自然災害から今できる自分たちの備えを考えていきます。

大空に飛び立つ鳥(1/17)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「大空に飛び立つ鳥」という教材を使って、自由と規律について考えました。教材文から本当の自由についてみんなで話し合いました。自分で自分を律することによって得られる自由のよさについて考えを深めました。

円と正多角形(1/15)

|

|

|

|

算数科では、円と正多角形の学習をしています。この日は、円の中心角を等分して正多角形を作図する学習を行いました。コンパスや分度器を使って、正六角形や正五角形をかきました。美しい形をかく喜びを感じました。

電磁石を利用したおもちゃ(1/11)

|

|

|

|

理科では、電磁石の性質についての学習が終わりました。この日は、電磁石を利用したおもちゃを作りました。コイルの巻き数を多くした強力電磁石や、磁石のしりぞけ合う力を生かした「ひらひらチョウ」を作りました。電源装置を使って多数のクリップを引きつけたり、チョウをひらひら動かしたりして、電磁石の楽しさを味わいました。

冬の朝(1/9)

|

|

|

|

国語科では、古文を音読し言葉の響きやリズムに親しむ学習を行いました。清少納言の「枕草子」にある「冬はつとめて。~」を音読し、言葉の意味などを調べました。平安時代の冬の早朝の風景を想像し、言葉の美しさやリズムの楽しさを味わいました。

ごはんとみそ汁(12/21)

|

|

|

|

家庭科では、「食べて元気に」という食に関する学習をしています。この日は、食品の栄養素やごはんとみそ汁の作り方について学習しました。栄養素の観点からみそ汁の実を考えました。3学期に行う調理実習に備えて、ごはんの炊き方についても確認しました。

復習(12/19)

|

|

|

|

2学期が終わろうとしています。この日は、1~2学期に学習した内容の復習をしました。ユニット3で学習した教科などについて尋ね方や答え方について復習をしました。書写を英語で"calligraphy"ということを確認しました。

やなせたかし~アンパンマンの勇気~(12/15)

|

|

|

|

国語科では、伝記「やなせたかし~アンパンマンの勇気~」を読んで、自分の生き方について考える学習をしています。アンパンマンの作者である「やなせたかし」さんの行動や考え方について捉え、自分の生き方について考えたことを交流します。

人権宣言(12/13)

|

|

|

|

学活では、人権月間のまとめとして、やまびこの集い(児童集会)で行う人権集会の準備を行いました。学級の人権宣言について話し合いました。そして、集会での発表の役割を決めました。学級のことから学校全体のことへ視野を広げて、みんながさらに輝ける学校にしていく5年生です。

分数(12/11)

|

|

|

|

算数科では、分数の学習をしています。この日は、わり算の商の表し方について考えました。2÷3について図を使って表し方について話し合いました。1÷3=1/3で、その2つ分だということから、2÷3=2/3だということを確認しました。

電磁石の性質(12/7)

|

|

|

|

理科では、電磁石の性質の学習に入りました。この日は、電磁石を作り方の説明を聞いて、実際に自分で電磁石を作る活動を行いました。釘に導線を巻き付けていきました。右回り・左回りのどちらに巻くのか、何回巻くのか、考えながら巻き付けていた5年生です。

ベースボール型ゲーム(12/5)

|

|

|

|

体育科では、ベースボール型ゲームを学習しています。前回からのルールを変更して、得点の仕方やアウトの取り方がより分かりやすくなりました。授業の振り返りでは、守備側が集まってアウトと言う場面について話し合いを行いました。みんなでルールを工夫して、ベースボール型ゲームを楽しんでいます。

マスメディアとしての責任(12/1)

|

|

|

|

社会科では、放送局の人々が情報を選ぶときの視点や、情報が人々の行動に与える影響に着目して、マスメディアが発信する情報と自分たちの生活が深く関わっていることを調べました。最近では、だれでも情報を発信することが可能になりました。だからこそ、発信する側と受信する側の責任が大きくなったことを学びました。

誠実な人~吉田松陰~(11/29)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「誠実な人~吉田松陰~」という教材を使って、誠実な心について考えました。学習の前後に自分の誠実な心について考えました。人にはうそをついたりごまかしたりする心があること、誠実な言動は人の心を打つということなどを学びました。自分の中にある誠実な心を高めていくことの大切さを感じた5年生です。

固有種が教えてくれること(11/26)

|

|

|

|

国語科では、資料などを用いた文章の効果を考え、それを生かして意見文を書く学習をしています。この日は、説明文「固有種が教えてくれること」の中に用いられている資料や図の効果について考えました。グループに分かれて考えをまとめ、全体で交流しました。

単位量あたりの大きさ(11/22)

|

|

|

|

算数科では、単位量あたりの大きさの学習に入りました。この日は、「1枚あたり何円」または「1円あたり何枚」のどちらで求めた方がよいかについて考えました。「答えが小数より整数の方が分かりやすい」や「1枚あたり何円のほうが高いか安いかの判断がしやすい」等の意見が出ました。学習リーダーを中心にみんなで学習を進めることができる5年生です。

ふりこの性質(11/20)

|

|

|

|

理科では、ふりこの性質について学習しています。この日は、振り子が一往復する時間と振れ幅について実験しました。振れ幅の条件だけを変えて、振り子を動かし、10往復する時間を計時しました。角度を変えることと10往復をカウントすることが難しいようでした。

平均とその利用(11/16)

|

|

|

|

算数科では、平均とその利用について学習しています。この日は、部分の平均から全体の平均を求める学習でした。学習リーダーを中心に自分たちで考えを伝え合い学習を進めました。

地球があぶない(11/14)

|

|

|

|

特別の教科道徳では、「地球があぶない」という教材を使って、自然愛護について考えました。自然破壊の原因の多くは、人間が豊かに生活することを優先してきたことにあるので、これから自然と共存していくためにできることを自分なりに考えました。

未来とつながる情報(11/10)

|

|

|

|

社会科では、未来とつながる情報について学習を始めました。この単元では、放送や新聞などの情報を伝える人々の工夫や努力、くらしを支える情報通信技術について学習します。この日は、イラストを見ながら身の回りにある情報について気づきを伝え合いました。くらしと情報について学びを深めます。

ハロウィン(11/8)

|

|

|

|

外国語では、ALTのJ先生が猫に仮装して、カナダでのハロウィンのイベントについて話してくれました。カナダの子どもたちがトウモロコシの迷路を、大人の人たちはパーティーを楽しんでいることを知ることができました。数年前から日本にもハロウィンの文化が根付いてきました。異国の文化を理解することはとても重要なことです。

お礼の手紙(11/6)

|

|

|

|

先日行った修学旅行の平和学習フィールドワークでお世話になったガイドのT様にお礼の手紙を書きました。まずは、タブレットPCを使って下書きをしました。時候のあいさつ、お礼の言葉、フィールドワークで印象に残っていることなど、自分の言葉で書いていきました。ガイドのT様がこの手紙を読んで、喜んでくださったらうれしいです。

よりよい学校生活のために(11/1)

|

|

|

|

国語科では、目的や意図に応じて日常生活の中から話題を決め、集めた材料を分類したり関係づけたりして、伝え合う内容を検討する学習に入りました。5年生も後半になりました。学校行事や委員会活動などで6年生に代わって行う場面が増えてきます。この学習を6年生なった視点で学校をよりよくしていってくれることを期待しています。

読書感想画(10/30)

|

|

|

|

図工科では、読書感想画の学習を行いました。東陽中学校のH先生から構図のとり方や背景の描き方などについて教えていただきました。それらを活用して、物語を読んで自分が想像することを絵に表現しました。

Where is the post office?(10/26)

|

|

|

|

外国語科では、場所を尋ねたり答えたり、道案内をしたりする学習をしています。まっすぐ進む・右左に曲がる・右手に見えるなどの英語での言い方に慣れて、会話を楽しみました。近い将来、この会話を実際に使うことになる社会になるようです。

もののとけ方(10/24)

|

|

|

|

理科では、もののとけ方について学習しています。この日は、物が水に溶ける量には限りがあるか、食塩とミョウバンを使って実験を行いました。それぞれ5gずつ入れて、溶けたらさらに5gずつ入れていきました。タブレットPCを使って、溶けたことを撮影したり、実験結果を記録したりしました。

ソフトバレーボール(10/20)

|

|

|

|

体育科では、ネット型ゲームのソフトバレーボールを学習しています。この学習では、チームで作戦を考え役割分担をしてゲームを行っています。コート上のポジションやボールを持たない人の動き・チームメイトへの声かけなど、チームワークの大切さを学んでいます。

日本の工業生産と貿易・運輸(10/18)

|

|

|

|

社会科では、日本の工業生産と貿易・運輸について学習を始めました。自動車の輸出や原油などの輸入から、日本の貿易の特色や役割について考えました。工業生産から見た日本と世界の関係について学んでいきます。

台形の面積(10/16)

|

|

|

|

算数科では、三角形や四角形の面積を求める学習しています。この日は、台形の面積の求め方を考えました。台形を三角形や四角形の形を変えて、面積の求め方をタブレットPCに書き込みました。これまでの学習を生かして、新しい考え方へとつないでいく5年生です。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 酒井 成寿

運用担当者

東陽小職員