学校生活

9月20日(水)

(今日の給食)

今日の献立は、「麦ご飯、白玉団子汁、いわしの梅のか揚げ、れんこんのごま和え」でした。しゃきしゃきの蓮根を使ったごまあえは、とてもおいしかったです。先日、3年生がレンコン掘り体験をさせていただいた時も蓮根をいただき、そのおいしさにはまってしまそうです。

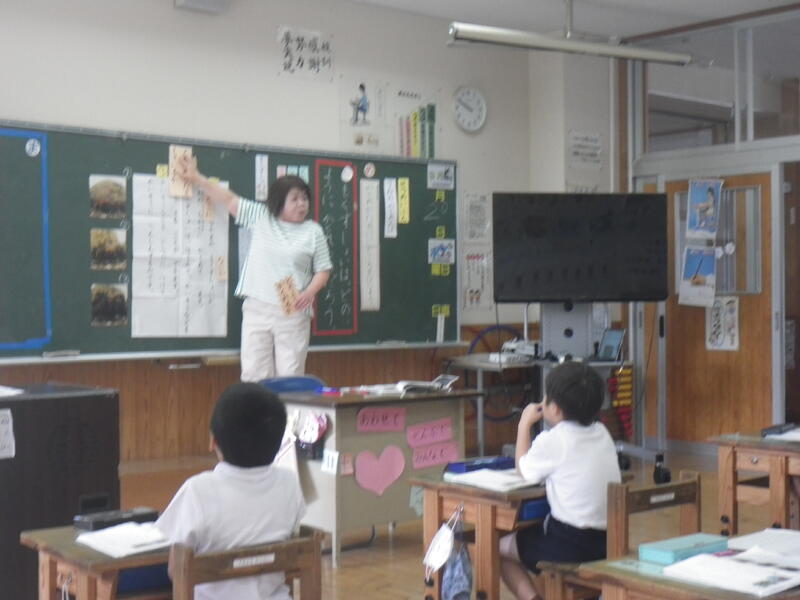

【1年生国語科研究授業「うみのかくれんぼ」】

今日は、1年生の研究授業でした。海の生き物の生態について書かれた説明文を学習しました。みんなで音読をしたり、自分の考えを発表したり、友達と話し合ったり一生懸命学習しました。1年生が大きく成長した姿を見ることができました。

1年生の皆さん大変よくがんばりました。

9月19日(火)

(今日の給食)

今日の献立は、「まるパン、ミネストローネ、サーモンフライ、イタリアンサラダ」でした。トマトのおいしさが凝縮されたミネストローネ、焼いたり、揚げたりどんな料理ても合うサーモンはどちらもとてもおいしかったです。

(3年生外国語)

今日ははじめてジョン・ライス先生が、3年生の教室へ。そして、画像を見せながら英語で自己紹介をされました。アメリカのオハイオ州から来られましたが、昨年まで大学で日本語を勉強していらっしゃったそうです。この写真がその大学付近の写真です。6万人近いの学生がいるとのことで、スケールの大きさにびっくりです。

また、1年生と2年生も、一緒に英語を楽しみました。

ジョン先生に自己紹介をしていただいた後、子どもたちも自己紹介を行いました。

そして英語の歌を歌って楽しみました。

また、昼休みも楽しく活動していました。

これから色々と交流が広がっていき、英語の授業が楽しくなっていきそうです。

9月15日(金)

(今日の給食)

今日の献立は、麦ご飯、カレー、チキンナゲット、フルーツヨーグルトでした。給食のメニュー人気NO1と言えば、どの学校でもカレーではないかと思います。天草小中のカレーライスも人気NO1間違いなしの美味しいカレーでした。あわせてフルーツヨーグルトも大人気のメニューです。今日の給食の時間は、子供たちの顔も、特に、嬉しそうでした。

(タブレット)

ICT支援員さんにお手伝いいただきながら、1,2年生もタブレットを用いて学習に取り組んでいます。今日はタイピングの練習です。

(自学ノート)

4年生は高学年の仲間入りをして、委員会活動だけでなく、自学ノートも頑張っています。松岡先生に花まるをつけてもらい、コツコツと勉強を頑張っています。今日、9月の学校だよりを配布しました。ホームページ上では、カラーで掲載していますので、そちらも見ていただければ幸いです。

天草小学校では、週に1回程度、朝の天小タイムの時間に「体力づくり」の時間があります。全校児童で「体幹運動」や様々な動きを取り入れた全身運動に取り組んでいます。低学年から、この全身運動をすることで確実に体力の向上につながっています。今月末は、5・6年生は陸上記録会に参加します。天小で鍛え上げてきた体力を生かして、大活躍してくれることと期待しています。

9月14日(木)

(今日の給食)

(学校生活)

雨上がりの昼休み、一年生は虫取りに運動場に出ました。いろいろな色のバッタがいるらしく、夢中になって捕まえています。「ピンク色のバッタがいました!」と一部ピンク色のバッタを見せてくれました。全身ピンク色もいるらしく「幸運を呼ぶ」とも言われているそうです。

9月13日(水)

(今日の給食)

今日の献立は「麦ご飯、きのこの味噌汁、すり身揚げ、切り干し大根の酢の物」でした。今日は、何といっても「すり身揚げ」。食べた瞬間「おいしいな~」と感じ、ご飯をたくさんほおばりました。後で、調理員の皆さんが、ていねいに一つずつ作られたということを知り、「なるほど」とおいしさの秘密がわかりました。心を込めて作って頂いた「すり身揚げ」、また、いつかお願いします。

(学校生活)

天草小の「こいこい池」をのぞいている子どもたちです。昆虫をはじめ、いろいろな生き物が学校にはいます。

今日は、校長先生にご指導いただいて1・2年生一緒に音楽の授業をしました。みんなで楽しく歌ったり、手を使ったリズム遊びをしたりしました。楽しそうな子供たちの笑顔に癒やされました。

9月12日(火)

今日の給食

作陶体験で作成したプラスワンの作品

1学期、高浜寿芳窯の古田さんのご指導で作成した陶器は、後日作品展があり、現在校内にはありませんが、出品しないその他の作品を古田さんが届けてくださりました。こどもたちの作品は、どの作品も素敵だなと思いましたので紹介します。

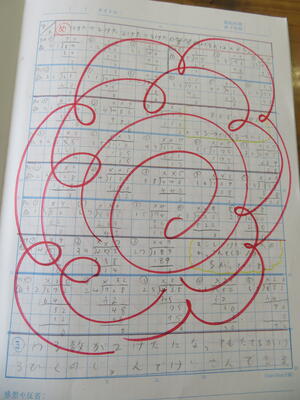

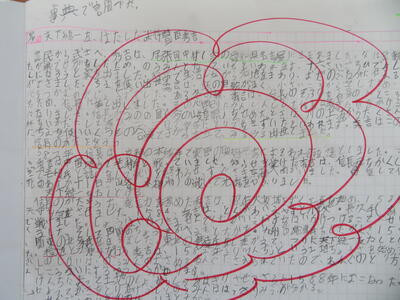

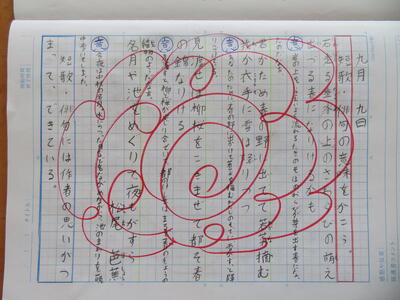

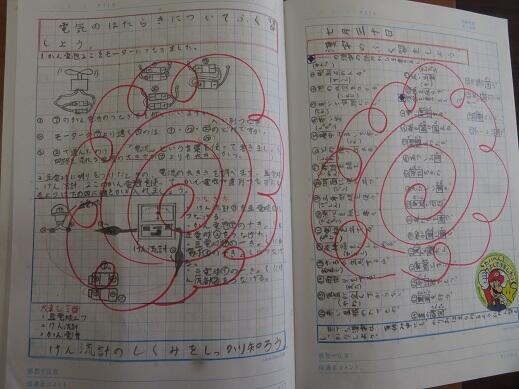

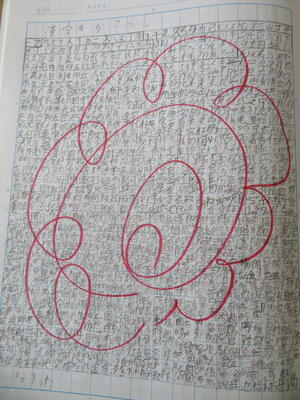

4年生の自学ノート

4年生は、高学年になり、自学ノートを家庭学習として頑張っています。ノートいっぱい使って書くことや内容を充実させることなど、いろいろ工夫して頑張っているようです。

1・2年生の絵画も進んでいます。

2年生の様子です。

1・2年生ともに完成間近です。

放課後は陸上の練習もありました。

準備運動です。

来年も見すえて、4年生もいっしょに頑張りました。

本番に向けて頑張ります。

9月11日(月)

今日の給食

今日の献立は「麦ご飯、根菜汁、いわしのおかか煮、のりじゃこあえ」でした。いわしがやわらかく煮込んであり、白いご飯と相性がばっちりでおいしかったです。根菜汁、のりじゃこ和えと野菜もたっぷり食べられて、今日は、おいしいだけでなく、とてもヘルシーで身体に優しいメニューでした。

天草体験学習 蓮根掘り体験

今日は、高浜大庵の岩下さんの蓮根畑で、岩下さんご夫婦の協力をいただいて、3年生社会の学習を蓮根畑に行って体験的に学習させていただきました。岩下さんの畑で学習させていただいて今年で4年目めになります。子どもたちは泥まみれになりながら、立派な蓮根を掘り当てて、大喜びでした。このような大変な作業を日々されている農家の方の苦労と、立派な農作物ができた時の喜びを子どもたちは感じ取りました。収穫期のお忙しい時に、本年度も天草小学校の子どもたちのために、協力いただいてありがとうございました。心より感謝申し上げます。

9月8日(金)

今日の給食

天草体験学習シーカヤック体験 5年生

今日は天気にも恵まれ、シーカヤック体験を実施することができました。風来坊の生田さんのご指導を受けながら、白鶴浜の最高のシチュエーションの中で大自然を満喫しました。「ありがとう。天草の宝」天草町の人、自然、カヤックの素晴らしさを子供たちはたくさん感じることができました。協力いただいた風来坊の生田様、保護者の皆様に深く感謝申し上げます。

9月7日(木)

今日の給食

今日の献立は、「ココアパン、ラビオリスープ、お豆のミートグラタン、海藻サラダ」でした。大豆、大福豆、金時豆の3種類の豆がはいっていました。たくさんのお豆が入ったミートグラタンは、ボリュームもあっておいしかったです。ラビオリがたくさんはいっているスープを選ぶ子供たちの姿も・・・。写真からわかるように彩りも美しく、おいしくいただきました。

花の苗をいただきました。

先日、学校の近所に住んでおられる方からたくさんの花の苗(マリーゴールド、サルビア、おじぎ草、鶏頭、コリウス)をいただきました。主事の宮﨑先生がプランターに植え替えてくださいました。天草小学校が花いっぱいの美しい学校になって欲しいという地域の方のお気持ちに感謝、感謝です。たくさんの花が咲くのが楽しみです。

9月6日(水)

今日の給食

天草体験学習 フラメンコ

江浦幸子さんより、3年前からフラメンコを教えていただいています。学習発表会や研究発表会で披露する予定です。

1・2年生を対象とした伊野先生の絵画教室の様子です。

1年生も2年生も集中して描くことができました。

どんな作品ができるか楽しみです。

1年生の様子です。

2年生の様子です。

また、掃除は、毎週火曜日は縦割り班で行うことになり、9月5日は第1回目となりました。

上級生に掃除の仕方を教えてもらいながら下級生もきちんと頑張っていました。

9月5日(火)

今日の給食

今日の献立は、「コッペパン、チキンビーンズ、きびなごフライ、コールスローサラダ」でした。カラッと揚がったきびなごフライとトマトの香りがしっかりとするスープ、和と洋のよさが感じられるメニューでした。

ALTの JOHN RICE先生

2学期からALTとしてJOHN RICE先生が、アメリカのオハイヨ州からいらっしゃいました。英語専科の森川先生とともに4年生以上の学級で外国語を教えていただきます。今日は就任式を行いました。

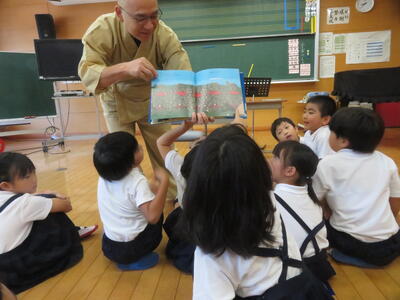

低学年よみきかせ

ひよっこの会の葛籠貫さんによみきかせをしていただきました。「たぬきのおつきみ」を読んでいただきました。

9月4日(月)

今日の給食

今日の献立は「麦ご飯、マーボー厚揚げ、ぎょうざ、中華和え」でした。マーボ豆腐と思って食べていると「豆腐が崩れず、しっかりと食べやすいな」と思っていました。なんと厚揚げだったみたいです。厚揚げと気づかないほどしっとりとした食感でした。

描画教室

ゴーヤをモチーフにした作品に4年生は取り組みました。講師は伊野博子先生です。

書道の講師は伊野修一先生です。学習発表会、文化展に向けて、全員頑張ろうと意欲満々です。

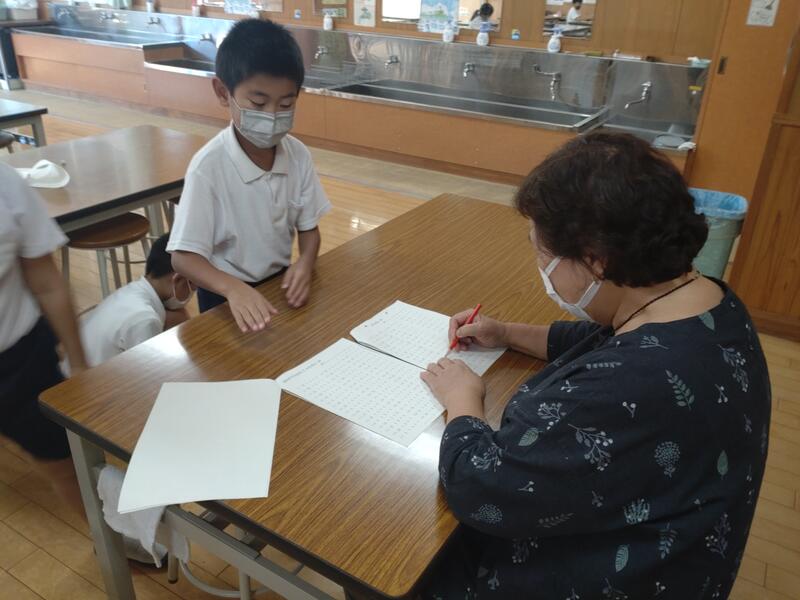

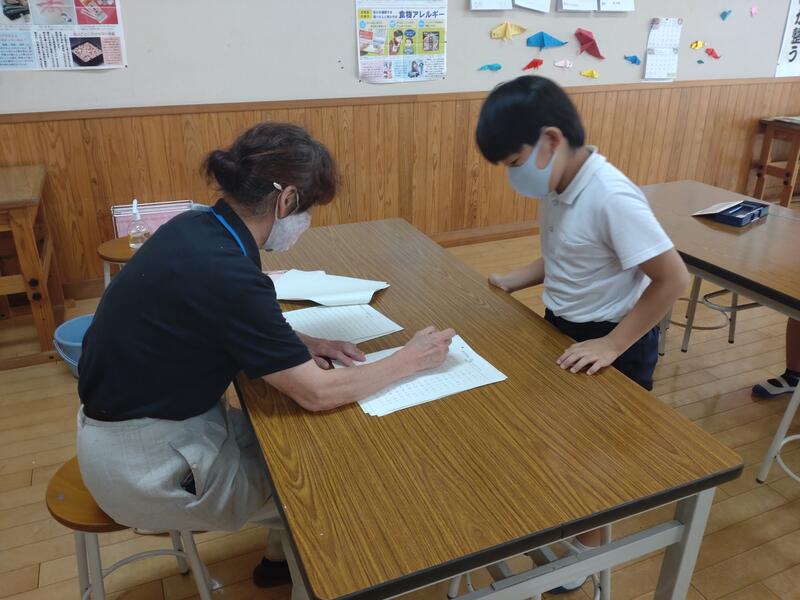

今日は、「ぐんぐんタイム」(学力充実)でした。地域の学校応援団の方々や校長先生にもしどうにはいっていただきました。子供たちもしっかり学力向上しています。

9月1日(金)

今日の給食

今日の献立は「麦ご飯、けんちん汁、和風きんぴら包み焼き、糸こんにゃくのピリ辛炒め」でした。新学期が始まってあっという間の1週間でした。毎日、給食の時間を楽しみにしているとともにあらためて感謝の思いがわいてきます。毎日、しっかりと栄養のバランスがとれ、丁寧に調理されたメニューに感謝、感謝です。今日も全部おいしかったですが、特に、糸こんにゃくのピリ辛炒めがおいしかったです。

歌声タイム

今日から9月です。今月の歌は「夕日が背中を押してくる」作詞は、坂田寛夫さんで、詩は3年生の国語の教科書に掲載されています。①心情を想像して歌おう。②高い声の響かせ方をつかんで歌おう。この2点を目指し、楽しく歌っていきましょう。

天小タイム

9月5日(火)から掃除を縦割り班で実施します。そのための説明を聞いた後、6年生が各班ごとに、掃除場所の確認等しっかり話をしてくれました。最上級生の果たす役割は大きいですが、よく頑張ってくれています。さて、来週の掃除から上級生がリーダーシップを発揮して児童全員で学校をきれいにします。

8月31日(木)

今日の給食

(夏休みの自学ノート紹介)

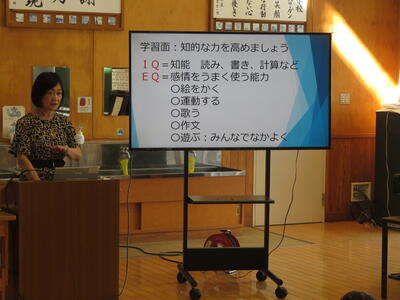

2学期の始業式に学校長から、学力について話がありました。数字で表すことのできるIQ力と感情をうまく使う能力EQ力を高めるために、どんなことをがんばったらよいかという内容でした。IQ力を高めるには、やはりこつこつ努力が必要です。今日は、夏休みに自学を頑張った子供のノート(4年生)を紹介します。

8月30日(水)

今日の給食

朝の子どもたち

夏休みに塚原元天草小学校長先生に来校いただきまして、描画教室を実施しました。その後、時々学校に来て、絵を描いている子どもたちがいます。こつこつ自分の描きたいイメージを表現しています。すばらしいですね。

8月29日(火)

今日の給食

いよいよ2学期がスタートしました。二名の転入生を迎え、全校児童55名で2学期がスタートしました。夏休み期間中、保護者の方々も子供たちの食事の準備等大変だったかと思います。今日から美味しい給食が始まりました。多くの先生、保護者の方は「給食に感謝、感謝です。」とおっしゃっていました。

2学期最初の献立は『ミルクパン、ビーフシチュー、白身魚のエスカベッシュ、にんじんサラダ』でした。「エスカベッシュ」あまり聞き慣れない言葉ですが、フランス語で「漬け込む」という意味だそうです。魚肉等の唐揚げを酢漬けにした料理でマリネの一種です。とても手の込んだおいしい料理でした。心のこもった美味しい給食ありがとうございます。2学期も宜しくお願いします。

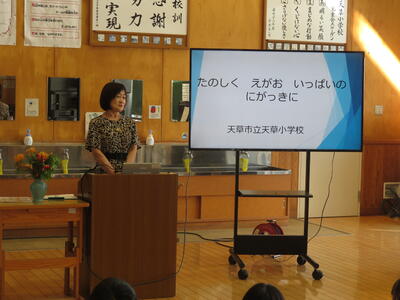

2学期の始業式

二人の転入生を迎えました。お友達が増え、うれしいですね。これからどうぞよろしくお願いします。

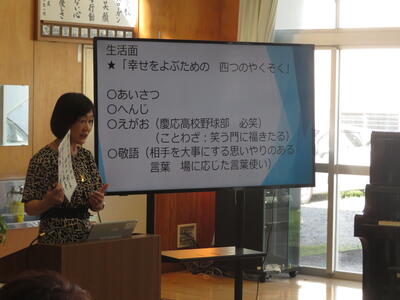

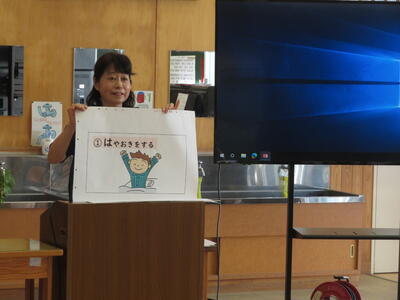

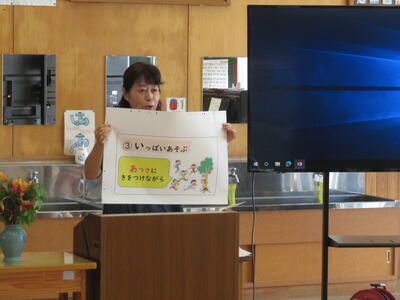

始業式では、学校長より、学習面・生活面等について話がありました。生活面では生活指導担当から、保健面について養護教諭から話がありました。それではみなさん、「たのしく えがおいっぱいの にがっきに」しましょう。

8月27日

7時30分から高浜ぶどうの収穫がありました。6年生や4年生、そして1年生も参加協力してくれました。たくさん収穫できました。貴重な体験をさせていただいたぶどう園の皆さん、地域の皆さん本当にありがとうございました。

8月22日

3年生のみんなから、天草小の職員玄関に暑中見舞いが届きました。天草郵便局(高浜)にも掲示してあります。よかったらご覧ください。

8月後半になり、草が伸びてきました。2学期に向けてPTA美化作業を実施しました。

PTAの皆さんの協力でさっぱりしました。

大変お世話になりました。

8月4日

1年生の野菜園はピーマンが、2年生の野菜園はスイカとトウモロコシが、

3年生の野菜園では大豆が、4年生の野菜園ではゴーヤ伸びてきています。

主事の宮崎の先生のおかげです。ありがとうございます。

8月になり、草や枝が少し伸びてきていましたので、ちょっとだけ刈りました。枝打ちや草刈りも行い少しはすっきりしたのではないかと思います。

五木東小学校との交流

町づくり協議会、天草支所の皆様にお世話になり、天草小学校5、6年生は、五木東小学校の児童の皆さんと楽しく交流させていただいています。

夜は交流会がありました。天草小学校は福連木の子守唄を歌い、五木東小学校は校歌を歌い交流しました。その後天草町のふるさとカルタ大会で盛り上がり、夕食は手作りのカレー、マカロニサラダ、ハガツオのお刺し身をいただきました。ハガツオのお刺し身は天草町でとれた旬のもので、参加者全員ぜいたくにいただきました。皆さんのまごころに触れて、子どもたちもほっこり笑顔

7月27日(木)

現地学習会in山鹿

天草小学校職員と天草中学校職員で山鹿市を訪れ、現地で学ぶ研修会を行いました。午前中は、鹿本隣保館社会文化センターで【来民開拓団の真相に学ぶ】という題で、森山栄治様に講話いただきました。辛い辛い事実を知り、今からの人権教育、人権学習がどうあるべきか、参加した一人一人が考えさせられた一日となりました。

午後は、栗川商店を見学し、山鹿市のもくせい学園へ現地学習に行きました。施設長の大野朗久様より、【教育 福祉における多様性と包摂】と題で講話いただきました。人間は8つの知能を持っているという理論に基づき、いろいろな能力に気づき伸ばしていくことの大切さを学ばせていただきました。施設の中も見学させていただき、かけがえのない現地での研修会となりました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。