2017年11月の記事一覧

母

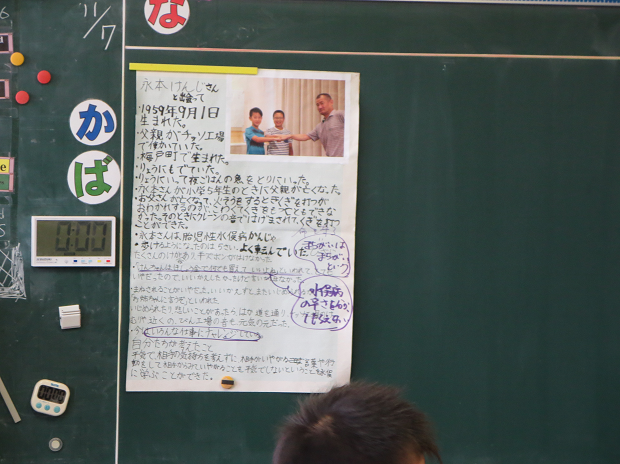

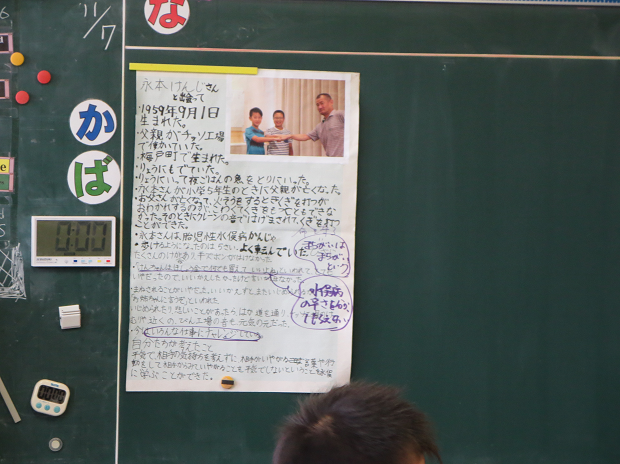

5.6年教室の右上の壁には、学習の中で出会った方のなまえと写真、そして学んだこと、みんなで話して共有したことを書いた広用紙が5枚掲示されています。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

「自分も、ちょっとしたところで差別をしているかもしれないと思いました。」

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

差別は、大きさやかたちをかえながら、追いかけてきます。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

お母さんの「経験」と「素直な思い」は、『自分に矢印を向けて』いろいろなことを考えさせてくれました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

お話の前に、お母さんにも観ていただいたぎんなん祭の劇。

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

今日のステージの5.6年生。昨日より今日の方が、少し大きく見えました。

経験も含めて、子どもへ、中原の人へ、社会のみんなへ、思いを言葉にして伝えてくださったお母さん。

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)

リンク

先週までのさんすうは「なかまあつめ」の授業。

毎時間ごとの授業は、めあてとゴールが見えます。

空にひこうき

道路にくるま

を置いていきます。

道路にくるま

を置いていきます。

今週のサンスウでは、先生の示したカードの分だけ、タンバリンをたたいて、置きます。

こくごの「くわしくはなそう」

えほん を よむ

テレビ を みる

ふたつの関係をつなぎます。

えほん を よむ

テレビ を みる

ふたつの関係をつなぎます。

毎日毎日、教室の黒板には、今日の計画があります。

(あら?自分のなまえやめあてを、黒板に書くのが上手になったなとおもっていたら、

今度は大きさを調整する練習をはじめていますね。

教科の中身がリンク。

(あら?自分のなまえやめあてを、黒板に書くのが上手になったなとおもっていたら、

今度は大きさを調整する練習をはじめていますね。

教科の中身がリンク。

板書や教材が構造化されている教室は、

先生がべらべらしゃべらなくても、ひとつの発問や指示で、子どもの思考や行動がす~っと流れていくんですね。

先生がべらべらしゃべらなくても、ひとつの発問や指示で、子どもの思考や行動がす~っと流れていくんですね。

学習の規律(ルール)を身につけることを徹底して7ヶ月。

家庭や療育施設ともリンク。

生活面、友だちとの関係も、すべてにレベルアップを感じます。

家庭や療育施設ともリンク。

生活面、友だちとの関係も、すべてにレベルアップを感じます。

スーパーマーケット見学

11月2日(木)

3年生社会で、近くのスーパーマーケットへ見学に行きました。

普段はお客さんとして、買い物をしているところ。

この日は、お財布やバッグではなく、調べたい事と探検バックを持って行きました。

3年生社会で、近くのスーパーマーケットへ見学に行きました。

普段はお客さんとして、買い物をしているところ。

この日は、お財布やバッグではなく、調べたい事と探検バックを持って行きました。

看板や、たくさんのレジや、値段に産地を書いたカードなど、お客さんが集まる工夫をいろいろ発見しました。

お客さんの願いをかなえようとする気持ちのこもったお店の方の心の中や、買い物しやすくするための技術がいっぱいのお店の内側を、見せていただきました。

お客さんの願いをかなえようとする気持ちのこもったお店の方の心の中や、買い物しやすくするための技術がいっぱいのお店の内側を、見せていただきました。

本物を見て、調べて、わかって・・・。学校に戻ってからの社会の授業は、いつも以上に熱い学習ルームでした。

そしてその[跡]もきれいに。

そしてその[跡]もきれいに。

お店の方々はとても親切でした。どうもありがとうございました。

くまもと教育の日

11月1日(水)その①

「くまもと教育の日」は、学校と家庭と地域社会が一体となって連携・協力し、お互いの教育力を高めていきましょう!と。その契機にしている日です。

3日の町文化祭に参加することや、11日の中原きんなん祭も、この趣旨を含んでいます。

「くまもと教育の日」は、学校と家庭と地域社会が一体となって連携・協力し、お互いの教育力を高めていきましょう!と。その契機にしている日です。

3日の町文化祭に参加することや、11日の中原きんなん祭も、この趣旨を含んでいます。

ぎんなん祭にむけて、各学級、準備がすすんでいますが、当日をお楽しみに!

練習の写真はひかえておきます。

ですが・・・、次のことは写真でお伝えします。

連休にもなりますので、

「読み聞かせはどんなお話だったの?」

「もし家にいると時、緊急避難のサイレンがなったらどうする?」

「11月の生活目標は何?学級目標は?」

「校長先生のお話、写真の人はだれ?」

「学校に行くとき、サルがでたらどうするの?」

など、ホームページを家族時間のネタにしてもらえたらいいなぁ~。

11月1日その②

保護者の方、地域の方のご協力をいただいている「読み聞かせ」の日でした。

11月1日その③

シェイクアウト訓練

シェイクアウト訓練

11月1日その④

生活集会

その⑤

見なかったことに・・・

無視や無関心は罪なことだと思っていましたが、場合によっては・・・・。

登校中やお家の近くで、サルやイノシシを見かけたという情報が入っています。

町の農林課林政係さんから、サルやイノシシに出会ったときの注意の呼びかけプリントが配られています。

「サルやイノシシにあったときは、見なかったふりをして、静かにはなれてください。」

登校中やお家の近くで、サルやイノシシを見かけたという情報が入っています。

町の農林課林政係さんから、サルやイノシシに出会ったときの注意の呼びかけプリントが配られています。

「サルやイノシシにあったときは、見なかったふりをして、静かにはなれてください。」

霜月

季節がひとつ進みました。

ふわふわの手袋やも、もこもこのネックウォーマー。

お姉ちゃんの手編みマフラーを、はめてきている子もいます。

でもお昼になるとあたたかくなり、休み時間に好きな遊びをしています。

ふわふわの手袋やも、もこもこのネックウォーマー。

お姉ちゃんの手編みマフラーを、はめてきている子もいます。

でもお昼になるとあたたかくなり、休み時間に好きな遊びをしています。

「わたしは、きょう、一りん車にのりました。

てつぼうだけじゃなくて、さか上がりきがないと、一りん車にのることができませんでした。

でもいまは、かた手で、さか上がりきなしで、のれるようになりました。

りょう手はなして、ちょっとだけすすめるようになれました。

こんどは いっぱいすすみたいです。」

てつぼうだけじゃなくて、さか上がりきがないと、一りん車にのることができませんでした。

でもいまは、かた手で、さか上がりきなしで、のれるようになりました。

りょう手はなして、ちょっとだけすすめるようになれました。

こんどは いっぱいすすみたいです。」

入学して七ヶ月。日記に、たくさんのことを書けるようになりました。

カタカナや漢字、小さい(っ)、会話に「 」を使ったり、ていねいな字で書いたりも、できるようになりました。

日記の内容も、おふろでおこったおもしろ発見、休んでいた友だちのことを思うやさしい心、かっこいいじいちゃんを見て、将来なりたいことをことを決めた!と伝えてくれることも書いてありました。

有名な作家さんの本とかではありません。

小学1年生の日記です。その中に、感じる力、癒す力、家族を慕う力など、子どものすごい力がいっぱい詰まっていますね。

朝教室に入ってすぐ、日記を提出するのを受け取る先生が、にーっこり読んでいます。

カタカナや漢字、小さい(っ)、会話に「 」を使ったり、ていねいな字で書いたりも、できるようになりました。

日記の内容も、おふろでおこったおもしろ発見、休んでいた友だちのことを思うやさしい心、かっこいいじいちゃんを見て、将来なりたいことをことを決めた!と伝えてくれることも書いてありました。

有名な作家さんの本とかではありません。

小学1年生の日記です。その中に、感じる力、癒す力、家族を慕う力など、子どものすごい力がいっぱい詰まっていますね。

朝教室に入ってすぐ、日記を提出するのを受け取る先生が、にーっこり読んでいます。

放課後、お兄ちゃんお姉ちゃんの部活動が終わるのを待っていた一年生が、担任の先生に、季節限定の手作りケーキも作ってあげていました。

中村ガーデニングでは、次の春、新しい一年生を迎える準備がすすんでいます。

このお天気を利用した、理科の授業もありました。

「学校のかげはどこにありますか?」

理科の先生の発問に、「学校のかげがなーい!!」と走り回って探していました。

(「三年生いいなぁ。お楽しみ会だったんですか?」な~んておたずねもあったほど駆け回っていました。)

理科の先生の発問に、「学校のかげがなーい!!」と走り回って探していました。

(「三年生いいなぁ。お楽しみ会だったんですか?」な~んておたずねもあったほど駆け回っていました。)

朝ボラのあと「ほら!」と。こんなかげが。(魔女)