2020年1月の記事一覧

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第2時)

1月29日(水)朝ミーティングのお題は「今日楽しみなこと」でした。

ほぼ全員の子と先生の発表の中に「全校体育」が入っていました。

2年教室の黒板には今日のめあても、全校体育のことが書いてありました。

きっと27日(月)の全校体育がとってもたのしかったんですね。

第1時と同じで、ストレッチと基礎運動などしてから。

今日はまた、ひとつ増えたアトラクションも使って、運動のような遊びのようなのを行いました。

(準備をしようとすると、周りの先生たちがササッとロープで結び、安全に使えるように!固定)

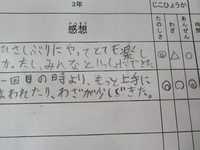

ぐるぐるランドでは、グループのお兄さんお姉さんのアドバイスで、足が一歩でたり、コツに気付いたりもあり、できたきっかけはそれ?と本人もまわりもびっくり!!などもありました。

動きの感じがつかめてきたので,次はもう少し難しいのをと、先生がモデルをしてくれて・・・自然と拍手が起こります。

わざによっては、ちょっぴりこわくて躊躇する子もいましたが、その近くの先生とグループの子の見えない「手」に押されて、ぐるり!ができたりもありました。

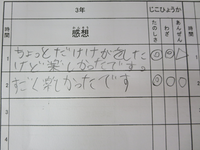

本人はびっくりして直後は涙がでたようでしたが、終わってからのふりかえりカードを、教室で2番目に提出してあり、のぞいてみたら「すごくたのしかった」と書いてありました。

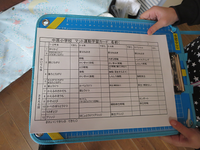

計画は6年間を見通して、記録は2年ずつでプログラムされています。

準備・片付けは、5.6年生だけでなく、グループで、全学年でやっていました。

最後に先生から、できないからってしないとかあきらめるじゃなくて、「チャレンジしよう!」とお話があり、子どもたちはうなずいていました。

最後に「まずはやってみる!そして、ステップアップしよう!」と先生が言って「起立!」をきれいにしてからあいさつをして、第2回が終わりました。

この1時間ずっと、小さなノートを手に持って、すすめる先生のお話をメモする先生がいました。

「どんなことをしたかの記録と、先生の話されることとか、ちょっと書き留めておきたくて!5時間目にまた体育をするから・・・。」と。

5時間目に、今度は自分の学年で体育をされていました。

様子を見におじゃますると「めっちゃ楽しい~~」とローテーションの時に子どもがカメラに向かってきました。

全校での合同体育 次は1月31日(金)2時間目

そして来週 2月3日(月)6日(木)7日(金)に計画されています。

なんだか公開授業のお知らせみたいになっちゃいました。

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第1時)

中原小は体力優良校をもらえない年が、たしかもう3年間くらい続いています・・・・。

(本年度、となりのりんどうヶ丘小学校は表彰を受けられています。)

体力がある!とか運動神経がいい=『足が速い!!』とか思われがちですけど、そればっかりではなくて、本当は『あらゆる動きを上手にできる力』をいうんです。

だから、朝ランニング、体育の授業、全校体育(前回はEXダンスでした)、水曜午後の中原AC、木曜午後のどんぐりーずなどでも運動の機会をつくってもらえているのはとてもありがたいことです。

中原の子が恵まれているのは、小さな学校を残してもらえているので、登下校を歩けることも。それから、雨の日の朝は室内掃除をしています。

「光るえんがわ」ではなくて「廊下」です。

こどもの運動神経は6才までに80%、12才までに100%育つと言われています。(9~12才はゴールデンエイジ)

小学生の今、このような日常の活動や遊びや運動で、骨や筋肉や神経に刺激を与えたりすることが大事なんですけど、冬休み明けの個人健康観察で、前日(お休み最後の日)に65%の子がゲームにたくさんの時間を使っていました。

1月27日(月)3時間目をまるまるつかっての、全校での合同体育がありました。

今日の先生は『かけっこ教室』の先生です。

まずウォーミングアップ。

ほんの少しの時間で、ですが、「起立」「座る」などを、全員がきれいにできるようになりました。

二人組でのストレッチ(おにぎり!などなど)をしてから、

基礎運動!

ゆりかご→大きなゆりかご→大きなゆりかごから立つ→丸太ころがり→うさぎとび→川とび をしました。

「家で布団の上で練習するといいよ」言われていましたよ。(ぜひ、今夜はおうちでも!!)

それから、先生が作った全学年まぜまぜグループに分かれての『ぐるぐるランド』でたくさんぐるぐるしました。

担任の先生や、元器械体操選手の先生も、動画記録と安全の見守りと、上手なときは思いっきりほめたり、コツやポイントの言葉がけなどもされていました。

準備・片付けでは、いつもさすがの5.6年生です。

『T』

Teacherその①

わくわく中原教室

金曜日の放課後に、地域の方が先生になって来てくださいます。

今回はプリント学習のまるつけをしていただいた後に、豆運びをして、正しいお箸のにぎり方を教えてもらいました。

Teacherその②

3.4年生と5.6年生のALTの先生方です。

Teacherその③

いつもは担任の先生と支援の先生が1つの教室(複式学級)にはいますが、もうひとりの支援の先生も授業の組み合わせによっては入って、3人で教えることもあります。

子どものもと担任の先生ですから、お互いよくわかっています。

1時間1時間を大事にして、できることを!と支援の先生方も動かれています。

Teacherその④

3.4年生は廊下のクロスワードパズルを解くには、九九を読み上げないといけません。

「校長先生!!!九九を聞いてください!!!」

Teacherその⑤

2年生は給食の後、九九を言いに先生たちを回ります。

職員室にも毎日「九九を言いに来ました。」と。

Teacherその⑥

6年生が合同学習でいないときに、5年生だけの授業です。

先生はいますが、今日の学習リーダーさんが、すすめています。

5.6年の先生と支援の先生は口をそろえて言われます。

「今できるのは当たり前。来年のことを考えて動くんだよ。あなたたちが4月からリーダーになるんだよ。」と。

ペイフォワード

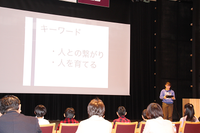

1月18日土曜日にきよらホールでプレゼンテーション大会があり、中原小学校からも3名(6年生 4年生 2年生)が参加しました。

11月に子供教育創造機構の方から「プレゼンって何?」のところから事前授業をしていただき、本会に向けて各クラスで取り組んできました。おおざっぱに内容を紹介しますと・・・

6年生

具体的に数字で人口が減っていることをだし、中原に人を増やすために、若い人をのこすために!考えました。

キーワードは「人とのつながり 人を育てる」で、3つ提案しました。

4年生

人が集まる南小国町にするために、 南小国の自然をいかした、なかなかできない体験を提案し、自分の得意の工作もアイデアに組み込んでみました。

2年生

かぞくをたすけるもの。

きよら塾の英語の先生をしている母が使う物を考えました。

日本語から英語にかえる「えいごにかえるくん」を紹介

ぼくにできることをつけくわえて。

“みな読むにっこり”の地元新聞に後姿が写っていた先生は、最前列で発表を見て

「中原の発表は、とても感動したよ。目をつけるところもよかったし、ぼくはプレゼンもよかったとおもうよ。」と、何度も何度もおっしゃっていました。

プレゼンテーションの語源は「プレゼント」だそうです。

この大会を実施することで、新学習指導要領の「主体的対話的で深い学び」を達成する上で一番の基礎となる「主体的に考える」ことを日常化していきます。

初めての会で、手探りなところもありましたが、すてきなプレゼントを届けることができたのではないでしょうか。

ご指導くださっている子供教育創造機構の先生は、「ペイフォワード」という言葉が好きなのだそうです。

そんなタイトルの映画がありました。(わたしも大好き!)

組織や社会に所属する一人ひとりの人間が、互いに無償のボランティアを提供しあう優しい関係性を表現する言い回しで、簡単に言うと人を思いやることです。

AがBに与える。BはAに恩を返すのではなくCに与える。CはAやBに対して恩を感じながら、つぎの世代へより多くのことを伝えていく。

やがて社会には互いを思いやり、自然に後が育ち、ポジティブな循環が生まれます。

新春フラッシュ その⑦

学習環境

提出した教育論文にもUD環境や教材のことがありましたが、研究テーマにかかわらず、中原小は常に、思いを引き出したり、こころをはたらかせたりする教育の環境があります。

保護者の方から、たくさんお花をいただきましたので、玄関にもかざりました。

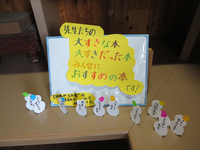

司書の先生はもちろん!

本を愛する先生たちが・・・・。

1月17日 防災の日の本も、1月の今日は何の日コーナーにありました。

(風化させないように!)

今月の特別企画は、先生たちのお気に入りの本を当てる!です。

出会った本の感想に、読んだ人の心の悩みが透けることがあります。

1月になってからの3.4年生コーナーには、九九バトルが登場です。