2018年10月の記事一覧

知る

23日 火曜日 4・5・6年生の子どもたちのまえに「お母さん」。

子どもを出産した時のことをお話されるとき見せてくれたのは、上のお兄ちゃんが描いたという絵でした。

うまれてからの様子が、上の子と何か違うなとおもっていたけど、3ヶ月検診でお医者さんから「ゆっくり成長する」と言われたのだと。

「でも、今思ったら心配したけど、その時その時おおきくなっていくのがうれしかったです。

上の子たちとちがって、この子は人見知りがなくて、誰にでもにこにこで。

いつも心の中に幸せがあるんだろうなって思いました。

3才で保育園に行きました。

発表会の練習で、みんながダンスをしている時に、この子はできませんでした。

「つらいのかな?」と思っていました。

でも発表会当日、親としてドキドキしたけど、お友だちがダンスをする近くで、うれしそうに立ってみんなを見ているところを見て、

『この子はみんなが楽しそうにしているところにいるのが楽しいんだな。』って思いました。」

と言いながら「おばちゃんは涙腺がゆるいからもぅ・・・」とバッグからハンカチを出されていました。

一緒に過ごしていると、ゆっくりが気にならない。

いるのが当たり前。

この子はこの子。

みんなにもそう思ってほしい・・・・。

中原小学校に来ることを決めた話をすることに、「ずっと聴いてほしいと思っていたんですけど、いざとなるとドキドキします。」と、お話の前に緊張されていたお母さん。

お話を聞いた子どもたちからの質問、おうちでの様子や名前の由来、中原小をどう思うか?についてお話くださったあと、「中学校になる前に、また考えないといけないときがきます。みんなからもお話を聞かせてね。」と言われて。

最後に先生が、『知らないことを知ろうとすること 近づいて、本当のことを知るということ』を、「僕が小学校の頃・・・」と経験談からお話をして、この時間が終わりました。

障害者雇用について中央省庁や自治体などで水増しが問題になっていますが、この翌日(24日)の地元新聞一面には、熊本は『水増し無縁』と新聞の見出しにありました。

別の新聞も、『福岡の2企業は 障害者 わが社の戦力』とあり、ある会社の専務さんの言葉「『できない』と決めつけない。『できません』と言う本人のことばをうのみにしない。『やりたい』と自ら言える段取りをするのがわれわれの仕事」という記事もありました。

進む

22日(月)5時間目

5・6年生にゲストティチャーが紹介してくれた今日の活動はゲームです。

「人生ゲームやったことある?少し似ているけど・・・人生のゴールと世界のゴール 2度おいしいを味わえるの。」と始まりました。

首相になって、与えられたお金を使ってプロジェクト活動を行い、設定時間の終わりまでにゴールするというものです。

飲み込みのよい子どもたちは、SDGsの配られたカードを自分のもとに広げ、与えられた目標にまっしぐらの前半でした。

それぞれに与えられた目標は・・・

お金が一番大事な人

時間がたっぷりあるのが幸せな人

貧困をなくしたい人

環境を守りたい人

プロジェクト(例:交通インフラの整備)を実行すると、並行してカードに書かれた世界の状況メーターが変化するのです。

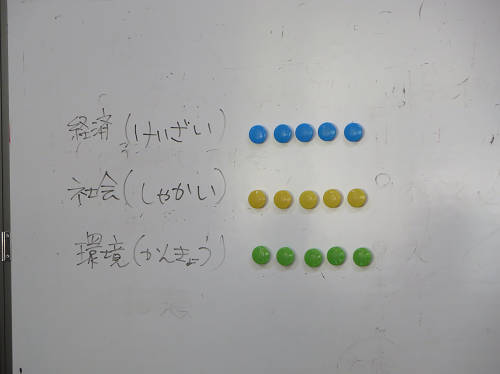

経済 環境 社会 はじめは5ポイントずつありました。

どのプロジェクトを選ぶかで、世界の状況が変わるのです。

自分の目標だけ達成しようとすると、自己実現はするけど世界の状況が危うくなってきていることに気付く子もではじめました。

自分のカードばかりを見ていましたが、後半は周りの子のカードをのぞいたり、動かしたいカード(プロジェクト)を持っている人にねえ!と話をもちかけて。

危うくなってきた世界の状況メーターを見て、バランスをとろうと動こうとする子もでてきていました。

ゲストティーチャーはゲームをする子どもの行動を見ながら、一人一ひとり子の性格や、この学級の様子をつかまれていました。なぜなら・・・

これはゲームだけど、「これから先ってこんな力が必要なんだよね・・・。」というのががいっぱい詰まっていました。

子どもだけど、「そうそう、そこ考えきれなくちゃ!なのよね・・・。」と、おとなになるまでに見えるようになってほしいことを経験する場がありました。

教室でのゲームだけど日本、いやいや世界のことを思い浮かべないといけないことがありました。

これから先の、『新しい経験』に対する考え方がつまっていたゲームを終え、「どうだった?」とたずねられると、

「相手のことを考える」と、交渉の時のことのふりかえりが一番に出ました。

(自分とちがう価値の人に話をもちかけたりがありましたからね。)

そして、そのあとにゲストティーチャーは、職員のICT研修の講師になりました。

学校現場は、日々のこと、目の前のことに追われがちですが、教育改革のこと(新しい学習指導要領とOECDのとらえる教育の課題)や、教員採用試験以来ご無沙汰していた、心理学者や発達段階のこととICT活用のつながりから、『子どもたちにどんなことを学んでほしいのですか』と『考える』ことを与えてくれました。

タブレットを使ってこんなこともできますよ!と具体的に紹介してもらい、早速2日後の体育で鉄棒をしているところを撮影し、それは初めてその子が逆上がりをできた時でした。

「見て見て!!」と廊下で見せてくれました。

磨く

19日の業間活動はボランティアでした。

もう3回目?いや4回目かな。

はじめて

17日(水)に稲刈りをしました。

実は、春にさつまいもの苗植えはしましたが、天候などの理由でうまく育たなくて・・・ということでつまり、今年は芋ほりはできません。

事情により、予定していた近くの田んぼでの稲刈りもできなくなりました。

今年はもう・・・と思っていましたが・・・・!

〇かまで お米をきるのが 力がいったけど、きれたときは たのしいなあと思いました。

〇いねかりで いねがかたくて むずかしかったです。また、はじめてだったので、さいしょ あしをきらないかがしんぱいで、こわかったけど、やってみたら とてもたのしくなりました。

〇いねかりで きるのがむずかしかったので、はじめてできたので、よかったです。

〇ぼくはいねかりで かまでやることを びっくりしました。家では きかいでやっているので、手さぎょうときいておどろきました。

〇はじめて いねかりをしました。のこぎりみたいに なっているかまをもって やりました。いっぱいとれたので よかったです。さいごは おにぎりを たべました。とっても おいしかったです。

〇いねが太くて つかめませんでした。きりにくかったです。さいごに おにぎりを つくってくれて いました。おいしかったです。

〇はじめて いねかりをしました。こめの いちばん したのところを きるとき、かたかったけど かまで とったので なんこもとれました。こめをとるのは ゆうがたくらいは つかれると 思いました。

学級からの通信には「やっぱり稲刈りができてよかったです。本当にいい体験ができて、ありがたいです。」「充実の体験でした。」とありました。

田んぼまでの往復お世話になったタクシーの運転手さんが、言われていました。

「中原は学校があるからいいなあ。自分の卒業した学校は、中原より人数は多かったのにのうなった(閉校した)ばい。さみしいなあ。」

(稲刈りをさせてくれる方を探すのに、学校の近所の方にも連絡などでお世話になりました。ありがとうございました。)

「しゃんと!」

毎週末の中原小学校駐車場は、ウィークデーよりたくさんの車が並びます。

グランドゴルフです。

18日(木)クラブ活動は、毎週なかよく、かっこよく、たくましく練習されているおじいちゃんおばあちゃんたちにグランドゴルフを教えていただきました。

敬老会の時に、「一緒にグランドゴルフをしましょう!と約束をしていました。ようやくその約束を実現することができました。」と校長先生のごあいさつの後、ルールの説明と班作りをしてスタート。

各班で個別に、手取り足取り伝授いただきながら、本格的にスコアもつけて、コースを回りました。

グランドゴルフのルールや、どんなふうにするとうまくいくのという技術のことだけでなく、周りを見て動くこと、コースを考えて打つ順番をゆずったり、気を利かせて、次の人や前の人のカードを持ってあげたりすることなども、やりながらさりげなく教えてもらったり。

「しゃんとせんかい!」と、背中をおしてもらったりもありの特別授業でした。

最後に感想を発表してから、みんなで記念写真。

町からお借りしたグランドゴルフの道具を片づけしながら「先生、部活動もグランドゴルフがしたいです。」と、部活動の先生に言っていました。

来年度から部活動がなくなるんです・・・。