学校生活

がんばったぞ!持久走大会!

12月に各学年による持久走大会が開かれました。

学年に応じて、距離やコースを変え、自分の記録に挑戦しながらがんばって走りました。

この持久走大会を迎えるにあたり、朝のマラソンタイムや体育の時間の試走など、それぞれがんばってきた成果を出そうと一生懸命チャレンジしている姿が印象に残りました。

当日、応援に来てたくさんの熱い声援をくださった保護者の方々、本当にありがとうございました!

ふるさとの部屋!地域の方々が大活躍!

11月15日(土)に地域交流学習の「ふるさとの部屋」が実施されました。

調理やスポーツ、科学実験や文化交流、ゲームなどたくさんの地域の方々や、宇土高校のボランティアなど、1年生から6年生まで貴重な体験をさせて頂きました。

子ども達も、初めて経験することも多く、普段できない貴重な体験をわくわくしながら味わっていたようでした。

多くの地域の方々など、ご指導・ご協力いただき、大変ありがとうございました!

運動会!みんなが輝く1日となりました!

10月25日(土)に不知火小学校運動会が開催されました。

子ども達は、徒競走や団体競技、ダンスや応援合戦など、練習した成果を十分に出し切って、きらきら輝く笑顔で大活躍。

保護者や地域の方々もたくさんの応援に来てくださり、大変ありがとうございました。

子ども達にとっても、そのご家族の皆様にとっても、思い出に残る運動会となり、きっとこれからの学校生活にも生かしていけることと思います。

クラブ活動!多くの地域の方が大活躍!!

6月23日に今年度初めてのクラブ活動が実施されました。

不知火小では、例年多くの地域の方々や関係行政機関などのご協力を得て、5・6年生によるクラブ活動が実施されています。

今年も、料理や三味線、eスポーツや押し花、グランドゴルフやイラスト、将棋など様々な体験活動が充実できるように、多くの地域の方々が丁寧に指導してくださいました。

子ども達の表情も非常に輝いていて、とても充実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました!

6年生修学旅行(長崎・佐世保方面)

6年生修学旅行(長崎・佐世保方面)

6月5日~6日に長崎市及び佐世保市方面に6年生が修学旅行に行ってきました。

当日は、天気もよく、子ども達は輝く目でいろいろな場所を見学したり体験したりして多くの学びになったようでした。

1日目は主に平和学習や原爆に関する施設等の見学、2日目はハウステンボスでのお楽しみ体験など、思い思いに楽しみ、とても思い出に残る2日間だったようです。

5年生 集団宿泊教室

5月22日~23日に豊野少年自然の家にて、集団宿泊教室が実施され、5年生が参加しました。

多くの自然に触れ、友達と一緒に協力した集団行動を学び、夜も一緒に宿泊する貴重な体験を行い、とても思い出に残った日々だったようです。

今回の宿泊教室で学んだことで、5年生もそれぞれに成長を感じている子どもさんもいるでしょう。この経験を学校生活にもどんどん生かしていってもらいたいですね。

「すいすい日課」スタート!

「すいすい日課」スタート!

5月14日から毎週水曜日の「すいすい日課」がスタートしました。

日課の概要は以下の通りです。

①登校(普段通りの時間に登校)

②8:25~12:25 40分の5時間授業(休み時間は各10分)

③12:25~給食 13:10~片付け・帰りの会

④13:30 下校 <バス便は13:40出発>

※学童は13:30より受入可能です。

※これまでの水曜日より、60~90分ほど早い下校となります。この時間を活用して教職員の校内研修、職員会議、教材研究等を進めたいと考えておりますので、その趣旨を御理解の上、御協力の程、よろしくお願い致します。

4月9日入学式挙行

新一年生のみなさん ご入学おめでとうございます!

新しく新一年生47名のみなさんが、不知火小学校の新たな仲間になります。勉強に運動に遊びに、これからたくさんの思い出をつくっていってほしいですね。保護者の皆様も、今後ともよろしくお願い致します。

【1年1組のみなさん】

【1年2組のみなさん】

※今回の入学式の写真のように、児童の全体写真等を掲載する場合など、個人情報保護の観点から個人の識別ができないようにサイズを小さくしたり、一部をぼやかしたりして表示する場合がありますことをご了承ください。

卒業証書授与式

令和7年3月24日(月)、桜の花がほころぶ中、宇城市立不知火小学校第4回卒業証書授与式が挙行され、61名の6年生が不知火小学校を旅立っていきました。

【保護者の皆さんにに見守られながら】

【ひとりひとりに卒業証書が】

【思い出と感謝を「別れの言葉」にして】

【「退場」そして「旅立ち」】

PTA清掃活動

卒業式を目前にひかえた3月15日(土)、不知火小学校PTAの皆さんが、清掃活動をしてくださいました。参加されたのは、PTAの「生活委員」「持ち上げ隊」「執行部」の皆さんです。子供たちの手ではなかなか届かない窓やベランダの清掃をしていただきました。ありがとうございました。

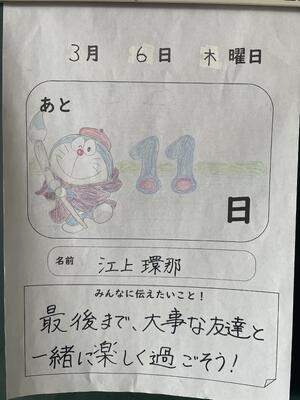

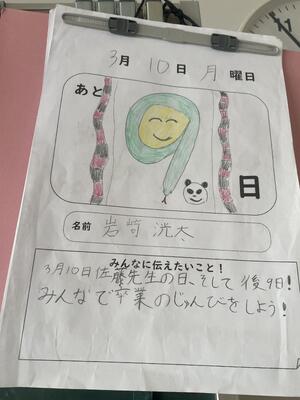

卒業までのカウントダウン

6年生が不知火小学校を旅立つまであとわずか。フィナーレとなる卒業式に向けて、6年生は心の準備を進めています。

【卒業式練習】

【後輩からのメッセージ】

【カウントダウンカレンダー】

図書まつり大盛況!

図書委員会では、1年間の自分の読書活動を振り返るとともに、これからの読書意欲をさらに高めようと、「図書まつり」を企画してくれました。

図書室で行われたお祭りでは、自分の今年の貸し出し数に応じて、「ふつうくじ」や「スペシャルくじ」が設定してあり、くじの景品には図書委員手作りの「しおり」や「折り紙」が準備されていました。子供たちはくじの結果に一喜一憂しながら、たくさんの景品を抱えて満足げでした。新年度も、たくさんのステキな本に出会えると良いですね。図書委員会のみなさん、ステキな企画をありがとう。

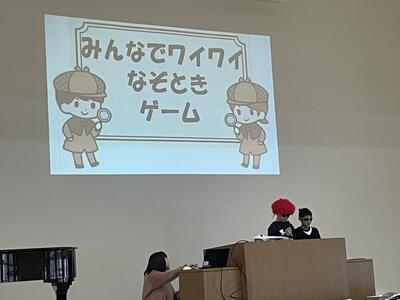

お別れ会 SSP発動!

子供たちが楽しみにしていた送別遠足は、会場を予定していた龍燈公園のグラウンドコンディション不良のため、校内遠足に変更し「お別れ会」を楽しみました。

今年の「お別れ会」には、5年生が取り組んできたSSP(不知火スマイルプロジェクト)の成果として「みんなでワイワイなぞ解きゲーム」を行いました。校舎内のいたるところに26ものミッションが準備されました。子供たちは縦割り班に分かれて、ポイントをゲットするためにミッションに挑戦していました。上位チームや「ナイス協力賞」のチームには、宿題を免除してもらえる「宿題パスチケット」がもらえるとあり、チームで協力しながら知恵を出し合いながら、必死(^_^)になぞ解きゲームに挑んでいました。

〇 ゲームマスターによるルール説明

〇 校内各所に26ものミッションが!

〇 ミッションをクリアすると謎を解く鍵となるシールをもらえます

〇「プレゼントタイム」では、1年生から6年生全員に折り紙のメダルが贈られました。

6年生にとっても、それ以外の学年にとっても、思い出に残る素敵な時間を過ごすことができました。

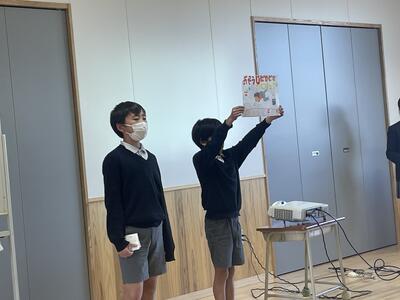

中学校の生活は・・・ 小中一貫の日

不知火小学校・不知火中学校では、義務教育9カ年間をより充実させるため、小中一貫教育に取り組んでいます。その一環として「小中一貫の日」を定期的に設け、小中学校の連携を図る取組を行っています。2月21日は、不知火中学校の先生方が6年生の授業を参観したり、不知火中学校1年生が、不知火小学校5年生と交流したりしました。子供たちの交流では、中学生が事前に作成した中学校の生活の様子を説明するスライドを使って、小学5年生の子供たちに中学校の生活の様子を分かりやすく説明してくれました。

児童集会(保健委員会)

本日、児童集会が行われました。今回は保健委員会が「すいみん」のことを発表してくれました。どれぐらいの睡眠が必要なのか、実際の各学年の睡眠時間はどれぐらいなのかと、具体的に紹介してくれました。さらに、睡眠不足になるとどのような影響があるかの紹介もありました。必要な睡眠時間がとれるように、規則正しい生活をおくるようにしましょう。

6年生 地域ボランティア

卒業をひかえた6年生は、これまでお世話になった地域と地域の方へに感謝を伝えようと、ボランティア活動を行っています。今回は、松合地区に出向き、町並みでのゴミ拾いや旧松合小での清掃活動に取り組みました。久しぶりにたくさんの子どもの声が響き渡りました。

音楽集会(5.6年生)

全校児童で、それぞれの学年の音楽学習の成果を発表し合う「音楽集会」。最後を飾るのはもちろん高学年です。

【5年生】

【6年生】

6年生が玄関工事仕上げに参加しました

令和2年に始まった新生不知火小学校校舎新築工事も、この春に外構工事が終わり、いよいよ完成となります。学校の顔となる玄関アプローチも、花壇が完成し、あとは周辺の芝を張るだけになりました。そこで、子供たちも何らかの形で校舎建築に携われないかと、中内土木さんの協力をいただき、最後の仕上げである「芝張り」のお手伝いをさせていただきました。

当日は、TKUテレビ、熊本日日新聞の取材もありました。

(※ TKUネットニュースでご覧いただけます。)

中内土木さんから、ベンチを寄贈していただきました。

子供たちからは、お礼の言葉とマスコット人形を送りました。

大縄跳び大会に向けて!一致団結!

一昨年から体育委員会の企画・運営で始まった「大縄跳び大会」。今年も2月17日から21日にかけて各学年ごとの実施されます。今、各学級では大会に向けての練習が盛り上がっています。互いにアドバイスしながらクラスごとに練習をがんばる姿が見られました。「大縄跳び大会」は今や新生不知火小学校の新しい伝統となっているようです。

※ 各学年の優勝チームに送られる優勝トロフィー

授業参観お世話になりました

1月24日(金)に、授業参観を実施しました。今回はすべての学年で性教育に取り組み、命について学びを深めました。

不知火小学校PTAブログでも、授業参観の様子がご覧いただけます。

児童集会(給食委員会)

本日、児童集会が行われました。今回は給食委員会による発表でした。1月24日が給食記念日なので、全校児童に向けて給食クイズをしたり、食べ物の栄養のことを劇にして分かりやすく説明してくれました。これからも食べ物に感謝して給食を食べましょう!

雪が積もった!

今年最大の寒波に見舞われた日本列島。不知火小学校もうっすらと雪が積もりました。雪だるま作りや雪合戦には少しもの足らないようですが、子供たちは、始業前から運動場中の雪を集めて楽しんでいたようです。

元気な赤ちゃんを!

1年1組の担任の先生が、出産の準備のため来年1月からお休みを取られることになりました。子供たちにとっては12月24日が最後のお別れです。寂しいですが、先生が元気な赤ちゃんを無事出産してくれることを祈って、しばしの別れです。

駄菓子屋で買い物学習

わかば学級では、教室で学んだ成果を実際の生活の場面に生かそうと、買い物学習に取り組みました。移動販売で駄菓子を販売してくださる「はしもとしょうてん」さんにご協力いただき、不知火小学校玄関前に臨時の駄菓子屋さんが一日だけオープンしました。子供たちは決められた金額の中で、自分たちの希望をどのように叶えるか、電卓を片手に一生懸命計算していました。

「SSP」で不知火小学校を盛り上げよう(5年生)

5年生は、国語の学習の発展として「S(しらぬひ)S(スマイル)P(プロジェクト)」を計画してます。「不知火小学校のみんなを笑顔にするためには?」をテーマに掲げ、子供たちがそれぞれのプロジェクトを考案していきます。

今回は、各学級から選ばれた5つのプロジェクトのプレゼン発表会がありました。「不知火小がっこうかくれんぼ」「おそうじピカピカプロジェクト」「みんなでわいわい謎解きゲーム」など、工夫を凝らした企画を、スライドや絵を駆使しながらプレゼンしてくれました。年明けには、その中から一つのプロジェクト選び、実行する予定だそうです。

花の苗販売 ~わかば学級~

わかば学級では、佐渡さんに指導いただきながら、種から花の苗を育ててきました。育った苗は、不知火小学校の新しい花壇を彩ることとなりますが、残った苗は先生方へ販売することとしました。花の苗の札をつくったり、値段を設定したり、宣伝用のチラシをつくったり。販売日当日まで、様々な準備を行ってきました。そして販売日。立派に育った花の苗は先生方にも大好評、ほぼ完売しました。今後は売上金をどう活用するかを子供たちと相談するそうです。

持久走大会(3年生)

各学年ごとに開催してきました持久走大会。最後を飾るのは3年生です。

新しい花壇に花を

不知火小学校では、校舎新築最後の外構工事が行われています。今年度末の完成を目指して工事が行われています。その中の一つが正門前の花壇整備です。本来なら三月以降に学校に引き渡されるのですが、施工業者の中内土木様と宇城市教育委員会の配慮により、一足先に花を植えさせていただきました。花の苗は、わかば学級の子供たちが育てたものに、前PTA会長の吉村さんに手配していただいた苗を加えて、全校児童で植えました。春に咲き乱れる花壇の様子が楽しみです。

デコポン園も、花壇仕様にしていただきました。

持久走大会(1,4年生)

持久走大会の第2弾は、1年生と4年生です。日差しも風もない絶好のコンディションのもと、子供たちの一生懸命な姿が見られました。

【1年生】

【4年生】

児童集会(しあわせ委員会)

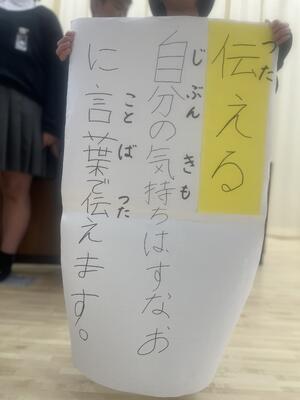

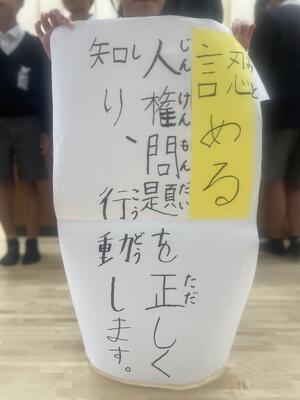

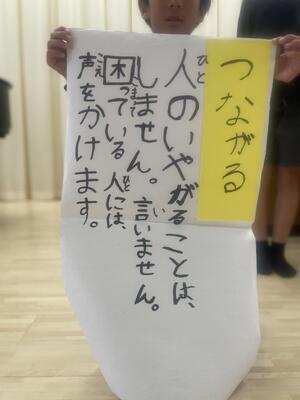

不知火小学校の人権に関する学びをリードしてくれているのは、「しあわせ委員会」の子供たちです。人権月間の締めくくりとして、児童集会でこれまでの学校全体の学習の総括を発表してくれました。そして、「伝える」「認める」「つながる」をキーワードとして、「不知火小学校人権宣言」をまとめてくれました。

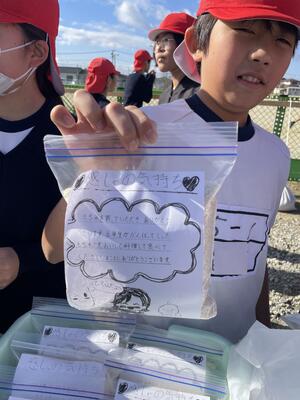

モチ米販売(5年生)

5年生は、年間を通じてモチ米栽培に取り組んできましたが、今回モチ米販売にも挑戦しました。収穫量に限りがあるため、販売先を5年生の保護者の方に絞り、持久走大会に合わせて販売を行いました。結果、完売したようです。

持久走大会(2,5,6年)

体育では、冬が始まるこの時期、全学年「持久走」に取り組んでいます。その学習の集大成として、今週から来週にかけ、各学年で持久走大会を計画しました。快晴に恵まれた12日には、5,6年生と2年生が持久走大会を実施しました。

【5,6年生】

5年女子

5年男子

6年女子

6年男子

【2年生】

自分の大切さ 他の人の大切さ ~人権集会~

人権とは何か?、文部科学省では人権を子供たちにも分かりやすいように、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」と定義しています。

不知火小学校では、11月を「人権を考える月間」として、「心のアンケート」を実施し子供たちとの面談の時間を設けたり、部落差別をはじめとする様々な人権問題を考える学びを進めました。

そして、その集大成として低学年(1.2.3年)、高学年(4.5.6年)に分かれて人研集会を実施しました。

【低学年(1.2.3年)】

「いじめ」をテーマにして学習しました。クイズ形式で具体的な行動について考えたり、ゲームを通して、コミュニケーションについて学びました。

【高学年(4.5.6年)】

「熊本県人権子ども集会」の様子を視聴し、「他の小学校の実践」や「高校生の発表」から、自分達の学びを深めていきました。

モチ米料理に挑戦 5年生

5年生は、日本の基幹産業である農業への理解を深めるため、年間を通じてモチ米を栽培しています。先日、5年生全員で収穫を行いました。今回は、収穫したモチ米を使っての伝統料理に挑戦しました。当日は「ヘルスメート」の方々の協力をいただき、「五目おこわ」と「手羽元のミカン煮」に挑戦しました。子供たちは、ヘルスメートさんのアドバイスをいただきながら、見事な(?)包丁さばきを披露していたようです。会食には、米作りでお世話になった中山さんやJA青壮年部の皆さんもお招きして、おいしく楽しくい全員でいただきました。

みんなで遊ぼう ~縦割り班活動~

不知火小学校で、今年新たに挑戦している企画が「縦割り班活動」です。以前は、異年齢で遊ぶ中で、自然と年下の子を思いやる気持ちや、先輩のを敬う気持ちを育んでいった子供たちですが、今は異年齢で交わる機会はそう多くないようです。さらにコロナ禍でその機会は激減しました。そこで、不知火小学校では、児童会の発案で意図的に1年生から6年生までの集団をつくって活動する機会を設定しました。今回は、遊ぶ場所や内容を高学年が知恵を絞って決めてくれました。年齢を問わず楽しいひとときになったようです。

児童集会 図書委員会

秋は何をするにもよい季節ですが、やはり「読書の秋」が、一番よく似合うような気がします。秋の読書旬間も11月29日から始まりました。不知火小学校の図書委員会は、この時期に「読書の秋」に合わせて児童集会での発表をしてくれました。本の扱い方のお願いや「お話し会」へのお誘いなど、楽しく分かりやすく発表してくれました。

松合の高潮被害を学ぶ

今から25年前の平成11年9月23日から24日に台風第18号が来襲しました。牛深では観測史上最高の最大瞬間風速を記録するなど、暴風が猛威をふるいました。 さらに、大潮で満潮時刻に近い頃に県南西部に接近したことから、不知火海沿岸を中心に高潮による被害が発生し、特に不知火町松合では、小学生も含めて12名の方の尊い命が奪われました。

不知火小学校では、この悲劇を繰り返さないためにも、松合で起きたことをしかり語り継いでいこうと、4年生の総合的な学習で計画的に学んでいます。

今回は、当時の様子を知る語り部の方においでいただき、直接子供たちにお話しをいただきました。

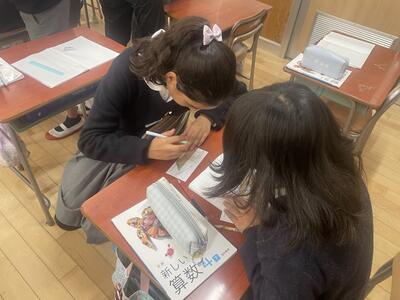

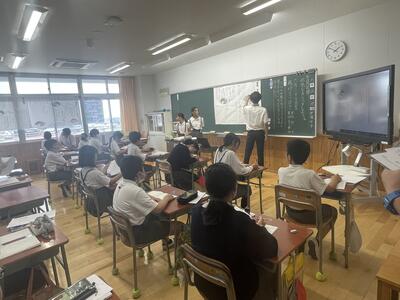

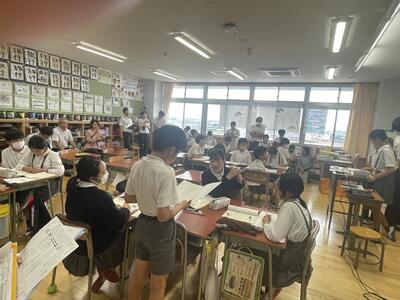

先生達も勉強です

学校で勉強するのは誰?もちろん子供たちも勉強をがんばっていますが、教える側の先生方も、より分かりやすく楽しい授業づくりをめざして、日々勉強(研修)をがんばっています。今回は、それぞれの授業をもとに研修を進めました。

【6年2組:学級活動】

【4年2組:算数】

【2年2組:学級活動】

【3年1組:人権学習】

【授業後の研究会】

ブラインドウォーク・車いす体験

3,4年生では、互いを大切にする心を育むことをねらいとして、様々な立場の人が生活していることを知る勉強をしています。現在は、視覚障害や、身体の障害を持つ方々について学びを進めています。ただ、それぞれの立場というのは、頭で理解するだけではなかなか実感できないものです。そこで、宇城市の福祉協議会の方画の協力を得て、「ブラインドウォーク」と「車いす体験」を実施しました。

子供たちは、「目が見えないとはどういうことなのか」「車いすで生活するとはどういうことなのか」を体験を通してしっかり実感できたようです。それを踏まえて、「自分達には何ができるのか」について考えを深めていきました。

【ブラインドウォーク:3年生】

【車いす体験】

火災避難訓練

空気が乾燥する季節を迎え、火災避難訓練を実施しました。訓練には宇城消防署南分署の皆さんに、避難の様子を見てもらい、避難の方法や火災予防についてのお話しをいただきました。今回は高学年の代表の子供たちが消化器の使い方について学びました。

避難訓練後には、1,2年生が消防車両や救急車両を見学しました。

見学旅行 1年生

小学校初めてのバスでの見学旅行。1年生は、熊本市動植物園に出かけてきました。少し肌寒い帰校でしたが、子供たちは実際に目にする動物たちの大きさや迫力に歓声をあげていました。乗り物体験では友達と協力しながら、自分達でチケットを買って楽しんでいたようです。

大盛況 ふるさとの部屋

100名を超える地域や関係団体の方の協力のもと、16の体験活動が経験できる「ふるさとの部屋」を子供たちのために準備していただきました。子供たちにとっては、日頃体験でき菜学びの場となったとともに、自分達がたくさんの方々に支えられていることを実感できる貴重な時間となりました。

※ 協力いただいた団体・個人

「スポーツ推進員」「マザーグース」「宇城クラフト教室」「不知火竜燈太鼓保存会」「長崎地区老人会」 「新日本婦人の会」「松橋高校DX部」「松橋高校サイエンス部」 「宇土高校科学部」「不知火中マンドリン部」 中川浩子さん 吉村透さん 三角幸三さん 河野暁子さん 沖村喜美子さん 髙岡優生さん

【押絵教室】

【ニュースポーツ】

【親子でクッキング】

【お話し会とクリスマスグッズづくり】

【クラフトカゴ作り】

【農家さんと遊ぼう】

【ボードゲーム&マジック】

【和太鼓】

【チャレンジゲーム】

【伝承遊び】

【オモチャを作って遊ぼう】

【オイルペイント教室】

【宇土わいわい実験教室】

【eスポーツ】

【科学の祭典】

【不知火中マンドリン部】

見学旅行 4年生

4年生は、農業発展に貢献した布田保之助の功績をとおして、地域の土地開発・発展に尽くした先人の功績について学んでいます。今回は、実際に通潤橋を訪れて学習を深めました。また、東陽村の石匠館で、石工の方々の知恵を工夫を学びました。

見学旅行 3年生

3年生の見学旅行では、社会科の学習の一環として熊本市広域防災センターと熊本博物館で学びを広げてきました。熊本市広域防災センターでは、震度5の地震や風速20メートルの台風を実際に体験しました。昼食は復興途上の熊本城を見ながら二の丸公園でいただきました。

見学旅行 2年生

2年生は、見学旅行として「阿蘇ミルク牧場」に出かけてきました。現地では、様々な動物たちを見学したり、実際に手で触れてみたりしながら、動物たちの様子を観察していました。また、牧場の乳牛から捕れたミルクを使っての手作りアイスクリーム作りにも大いに盛り上がったようです。

実りの秋 サツマイモ収穫

1,2年生は生活化の学習の一環として、校舎前の学校園で「サツマイモ」を育てています。今回、1,2年生総出で「サツマイモ」の収穫を行いました。硬い土に苦戦しながらも、サツマイモが傷つかないように丁寧に丁寧に掘り出しました。

校内陸上記録会

11月1日(金)に予定されていた宇城市Bブロック(三角町、不知火町、松橋町)陸上記録会は、残念ながら雨のため中止となってしまいました。これまで陸上記録会本番に向け、早朝から放課後まで練習を重ねてきた子供たちにとっては、とても残念な判断でした。

そこで、子供たちの頑張りの成果を発揮する場として、高学年の先生方を中心に、校内陸上記録会を企画しました。

晴天に恵まれた11月8日(金)には、これまでの練習の成果を発揮し、全力で競技に向かい合う子供たちの姿がありました。

低学年の熱い応援もありました

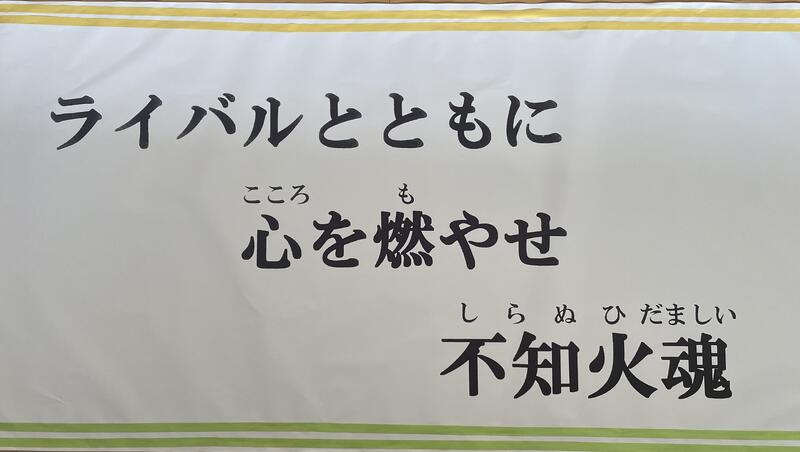

青空の下の運動会

雨天のため一日順延となった運動会。10月27日(日)に、見事に晴れ渡った青空の下で行われました。子供たちが掲げた大会スローガンは「ライバルとともに 心を燃やせ 不知火魂」。赤団と白団が、互いを好敵手と認め、ライバルと競い合う中でつけた力を、ライバルがいたからこそ成長できた姿を、存分に見せてくれました。

【開会式】

【応援団競演】

【徒競走】

【低学年:玉入れ】

【中学年:ちょぼくれソーラン】

【高学年:不知火オリンピック開幕】

【リレー】

【応援席】

【閉会式】

運動会に向けて③ 運動場復旧!

残念ながら雨のために延期になった運動会。雨があがった午後から校長以下全職員で雨で荒れた運動場の復旧作業を行いました。たまった水をスポンジで拭き取ったり、消えたラインを引き直したり、子供たちに気持ちのよいグラウンドコンディションを整えようと整地に汗を流しました。結果、国立競技場と見間違うような素晴らしいグラウンドに仕上がりました。明日、子供たちの生き生きとがんばる姿が楽しみです。

完成!

運動会にむけて② テーマ&応援画

【大会テーマ】

【応援画】

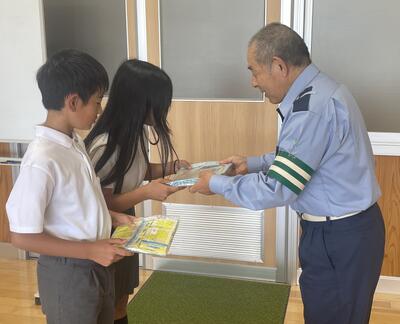

交通安全協会から交通安全グッズをいただきました

交通安全協会から、子供たちの命を守ったり、自分の命を守る学習に活用したりしてほしいと、「交通安全グッズ」を子供たち一人ひとりにいただきました。

運動会に向けて① 応援団

運動会の見所の一つに応援団の応援演舞があります。その気合いの入ったかけ声や所作は運動会の雰囲気を引き締めてくれます。不知火小学校でも、応援団の子供たちは夏休み明けから練習を続けてきました。ただ、応援団の役割は演舞だけではありません。団員の心を一つにまとめるのも大切な役割です。応援団練習では、団長をはじめ応援団員のリーダーシップで練習を進めていきます。

【赤団】

【白団】

折り返し地点 前期終業式

4月8日にスタートした令和6年度も、早いもので折り返しである「前期終業式」を迎えました。子供たちにとってはどんな半年だったんでしょうか。 前期には、「入学式」「修学旅行」「集団宿泊教室」等の大きな行事だけでなく、委員会活動や日々の学級での学習の積み重ねなど、充実した活動がありました。この前期の様々な学びや経験が子供たちの力になっていることだと信じています。

【開式の言葉】

【校長先生のお話】

【児童発表】

宇城市では、今年度も前期終業式の翌日から5日間の「秋休み」を設定してあります。この休みの間に、前期の自分の頑張りや成長を振り返り、後期の夢や目標をイメージする時間としてほしいと思います。御家庭でも、子供たちの頑張りの足跡を記した通知表をもとに、お子さんの頑張りを確認し、後期の成長への動機付けをお願いいたします。

きれいな運動場で運動会を 絶賛草取り中

早朝や放課後に応援団の声が響き、各学年でも「リレー」や「表現運動」に、真剣な子供たちの顔が見られるようになりました。まさに不知火小学校は、運動会モード突入です。

運動会では,各種目の練習も大切ですが、会場となる不知火小学校運動場の環境整備も,子供たちを含めて全員で取り組みます。今回は、運動会の前哨戦として紅白対抗の草取り合戦も実施中。たくさんの子供たちが始業前や昼休みに草を取る姿が見られました。

結団式 運動会練習スタート

10月27日(土)の運動会本番に向けて、今週から本格的な運動会練習が始まります。初日の今日は、児童会で議論してきた「運動会のスローガン」の紹介がありました。今年のスローガンは、「ライバルとともに 心を燃やせ 不知火魂」です。赤団、白団が、好敵手となり互いに切磋琢磨しながら成長してくれることを祈っています。

後半は、各団の団結式。応援団を中心に意気込みを確認していました。

一日旅行に行こう わかば学級

わかば学級1組では、生活単元学習で、公共交通機関の利用方法やマナー、買い物を通した金銭の扱いや計算などの、生活に即したスキルを身につけるための学習を進めています。その実践の場として、9名の子供たちと先生方で、八代方面に一日旅行に出かけました。

【くまもんポート八代】

【ゆめタウン八代】

【JR乗車体験】

学ぶことは生きること ゆうあい中学校

6年生は道徳の学習で、94歳になって初めて小学校に入学して学んでいるケニアのおばあちゃんの姿を題材にして、「学ぶこと」や「生きること」の意味について学習を行いました。その学習の発展として、今年熊本県にはじめて開設された「夜間中学」である「ゆうあい中学校」の小原校長先生をお招きして、子供たちにお話しをしていただきました。

子供たちは、様々な事情で十分義務教育を受けられなかった方々が、歳を重ねた今、学ぼうとしている姿に触れ、「学ぶことの意味」そして「生きることの意味」をしっかり考え感じ取ってくれたように思います。

※ ゆうあい中学校のHPはこちらです!

https://sites.google.com/g.bears.ed.jp/yuai-jhs

陸上教室 中学校からGT.

不知火中学校と不知火小学校では、1小1中のメリットを生かして、不知火型の小中一貫教育に取り組んでいます。職員の交流や子供たちの交流活動等を計画しています。今回はその一環として、運動会や陸上記録会が近づくこの時期に、中学校の体育教師による「陸上教室」を実施しました。不知火中学校から陸上競技が専門の田上先生をお招きして、「速く走るための秘訣」を学びました。運動会や陸上記録会での成果につながってくれればと思います。

お店の工夫を調べよう(3年生)

3年生は社会科の学習で「お店で働く人と私たちのくらし」について学習をしています。教室での学習をもっと深めようと実際にお店に出かけて、自分達の目と耳でお店の工夫を調べました。当日は、「フレッシュくまい」さんにご協力いただき、様々な疑問点に答えていただいたり、実際にお店の様子(バックヤードも見せていただきました)を見学しました。最後は実際に買い物体験もしました。

音楽集会(1年.2年)

今回の音楽集会は、1.2年生の発表がありました。1年生は、リズムうちが楽しい「アイアイ」、ドレミを身体で表現する「ドレミの歌」をかわいらしく元気に発表してくれました。

2年生は、3拍子のリズムがおもしろい「イルカはざんぶらこ」、様々な秋の虫が登場する「虫のこえ」を、楽器も交えながら楽しく表現してくれました。

感想交流では、他学年のお友達にたくさん褒めてもらいました。

集団宿泊教室 2日目

集団宿泊は2日目の朝を迎えました。今日も暑くなりそうですが、子供達はやる気十分です。

【朝の集い】

【朝食】

朝からしっかり食べます。

【掃除】

寝具の整頓、部屋の掃除も大切な学びです。

【活動4 フットパス】

最後の活動は、フットパスで豊野町の名所旧跡を巡ります。

【昼食】

豊野自然の家での最後の食事は、メンチカツカレー

【退所式】

集団宿泊教室 1日目

不知火小学校の5年生は、9月19日(木)、20日(金)に、豊野少年自然の家において一泊二日の集団宿泊教室を実施します。学校から離れ自然の中で、様々な活動を通して、「自分たちの手で(主体性)」と「仲間とともに(協働性)」を養っていきます。

【出発式】

学校で出発式を行いました。この集団宿泊教室の意義を先生方と共有し、自分達のめあてを確認しました。

バスに乗り込み、いざ豊野少年自然の家へ!

【入所式・オリエンテーション】

豊野少年自然の家に到着。入所式では、自然の家の先生のお話を真剣に聞く姿が見られました。

【活動Ⅰ ツリーハンティング】

最初の活動は「ツリーハンティング」。敷地内から木の名前看板を探して、木や葉の特徴と写真ヒントを元にクイズに答えていくゲームです。班ごとに挑戦しました。

【昼食】

昼食は、空調の効いた部屋でクールダウンしながら

【活動Ⅱ ニュースポーツ】

午後は、「暑さ指数(WBGT)」が危険領域に達することが想定されたため、室内での「ニュースポーツ」に変更して実施しました。

【夕食】

【ナイトハイク】

たくさんの先生方が手伝いに来てくれました。

いよいよスタート

児童集会 体育委員会

夏休み明け最初の児童集会では、体育委員会が発表してくれました。運動会の練習開始を前に、練習時の熱中症への備えや運動場の整備について呼びかけてくれました。

発表後は全員で感想を交流

運動会成功に向け気勢を上げる体育委員会

体育委員長から一言

老人会から雑巾をいただきました

生活様式の変化から、家庭で雑巾を手縫いするも難しい時代になってきました。そんな中、毎年不知火老人会からいただく手縫いの雑巾はとても助かります。今年も40枚の手縫い雑巾を寄贈いただきました。子供たちともに学校の清掃活動に活用していこうと思います。

子供たちを見守るたくさんの目 青少年健全育成地区民会議

宇城市には、小学生を含めた青少年の健全な育ちを支えようと、各種団体が加盟する青少年健全育成地区民会議があります。不知火地区でも「不知火地区青少年健全育成地区民会議(吉良邦夫会長)」が日常的な挨拶運動や家族で参加できるイベント開催等の活動を続けておられます。

9月松橋駅前で松橋駅前で、早朝の挨拶運動を行われました。不知火小学校の子供たちは通りませんが、本校を卒業した高校生が気持ちよく挨拶を返してくれました。

前期後半がスタート!

台風10号の影響で、予定より3日遅れで不知火小学校の前期後半が始まりました。初日の通学路は、たくさんの思い出と夏休みの作品を抱えた子供たちで、久しぶりの賑やかさを取り戻しました。教室では、先生方からの熱いメッセージに出迎えられ、友達と夏休みの思い出話で盛り上がっていたようです。

ただ中には、授業中の睡魔との戦いで勉強どころではなかった人もいるようです。夏休み、生活リズムが崩れ気味だった人は、夜の睡眠と、しっかり朝食で、早く生活リズムを取り戻してほしいところです。御家庭でもご支援をよろしくお願いします。

ボランティア

不知火小学校では、夏休み期間中に定期的に図書室を開放しています。今日もたくさんの子供たちが本を読んだり夏休みの宿題に取り組んだりしています。図書室を訪れた子供たちの中には、司書の植田先生を手伝って、本の整理などに取り組んでくれる子もいます。そして今日は、図書室を飛び出して校舎の掃除をがんばってくれるこもいました。ありがとう!

解体工事進む

不知火小学校の新校舎工事は、第一期の校舎建築、第二期の体育館、プール、正面アプローチ工事に続き、今年度は、旧体育館、旧プールの解体工事及び外構工事を行っています。夏休みで子供たちがいない学校ですが、工事は着々と進んでいます。現在、旧体育館の解体工事がほぼ終わりました。

【二階から見た旧体育館】

夏休みのデコポン

地域の方やJAうき柑橘部の皆さんの協力で新しい不知火小学校のシンボルツリーとなったデコポン。6年生の子供たちの発案で、それぞれの木に名前も付けました。夏休みも、この暑さに負けずスクスク育っています。

水泳教室 最終日

水泳教室の最終日には自分の記録の伸びを確認するため泳力調査を行いました。ほとんどの子供たちが、大幅に自己記録を伸ばしていました。最後には、自分の伸びた記録を記した記録証をそれぞれ手にしていました。泳力の伸びはもちろんですが、熱い中に自分の記録に一生懸命挑戦した経験が何よりの記録証だと思います。

水泳教室

宇城小学校体育連盟主催事業として、水泳教室が2日間行われます。水泳学習において自分の目標までもう少しの児童が対象で初日には20人の参加者がありました。サポートするのは13名の先生方。1時間程度の教室でしたが、それぞれ自分の記録を大幅に更新していたようです。

夏休みの図書室

学校は夏休みに入りましたが、不知火小学校のすべてがお休みに入ったわけではありません。不知火小学校図書室は、夏休み中でも子供たちに本に親しんでもらう機会をつくろうと、夏休み中の図書貸し出しの日を設定しています。(詳しくは、「図書だより:アオゾラ(夏休み号)」をご覧ください。24日も、早速子供たちが図書室を訪れました。本を借りるだけでなく、勉強の場所に使う子供たちもいるようで、静かな校舎の中で図書室だけは大賑わいでした。

本の整理を手伝ってくれる人もいました

明日から夏休み!

宇城市の小中学校は、前期前半を終えて、7月20日から8月29日まで夏休みに入ります。今年は41日間の夏休みです。

夏休み前集会では、校長先生から、夏休みを有意義に過ごすたヒケツ」についてのお話しがありました。すべての子供たちにとって有意義なお休みになることを、そして一回り成長した姿で再会できることを楽しみにしています。

小中合同あいさつ運動

「自分たちの手で」「仲間とともに」不知火小学校を創り上げようと意気込む不知火小学校児童会は、不知火中学校と一緒に何かできないかと考えました。そこで実現したのが、不知火小学校児童会企画委員会と不知火中学校生徒会役員合同での朝の挨拶運動です。

今回、不知火中学校生徒会が、小学校の正門で、本校児童会企画委員会と一緒に挨拶運動に参加してくれました。中学生の元気のよい挨拶に、ちょっとビックリした小学生でしたが、負けないぐらいの元気のよい挨拶を返してくれていました。

異年齢で遊ぶことの意味 縦割り班活動開始

私たちの幼少期の遊び場は、近所の公園や空き地でした。約束もなく遊び場に行くと、集まったメンバーで遊びが始まったものです。そこには、同級生もいれば、お兄さんお姉さんも、また自分より小さい子もいて、みんなが楽しめる遊びや遊びの中でのルールを工夫しながら遊んでいたことを思い出します。

ただ、最近は遊びの環境や内容が変化しており、「異年齢の関わり」や「大人数での遊び」が少なくなっているのが現状です。このような経験から得られる「年下の子を思いやる心」や「お兄さんお姉さんへの憧れの気持ち」を育む機会が減少しています。

そこで、不知火小学校では、このような「異年齢」のかかわり意図的に仕組むため、1年から6年までの集団による「縦割り班」での活動を計画しました。活動の中からたくさんの事を学んでくれるものと期待しています。

まずは顔合わせ。そして、みんなで遊ぶ計画を立てます。6年生がリードして進めてくれました。

遊ぶ時間や内容は、みんなで決めました。

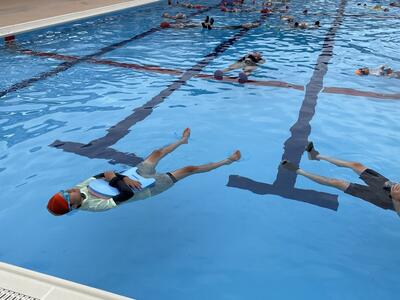

水難事故から命を守る 着衣水泳

本格的な夏の到来の前に、ニュースでは水に関する痛ましい事故の報道が絶えません。海や川での水遊びは、夏の大きな楽しみですが、常に命に関わる危険性が潜んでいます。そこで、5,6年生は「突然、川や海に落ちたらどうするか」をテーマに、着衣水泳に取り組みました。当日は、宇城広域連合消防本部から現役の消防士においでいただきました。

ポイントは、「泳ぐ」ではなく「浮いて待つ」こと

学校もみんなの心もピッカピカ 環境委員会

不知火小学校の児童会は、各委員会の子供たちが新しい不知火小学校を想像しようと、日々知恵を絞りながら活動を続けています。児童会活動は不知火小学校を牽引する大きなエンジンです。

今回の児童集会では、環境委員会が自分達の活動を紹介しながら全校児童に呼びかけを行いました。テーマは「不知火っ子 学校も みんなの心も ピッカピカ」です。このテーマに迫るために「トイレのスリッパならべ」「そうじ」「ゴミをおとさない」の3つの取組を全校児童に呼びかけました。みんなで、学校と自分の心をピッカピカに磨きましょう!

豊作を願って 5年田植え

5年生は、社会科の産業の学習と関連させ、総合的な学習の時間を使って毎年「稲作体験(モチ米作り)」に取り組んでいます。今年も、地域の中山さんの御指導の下、保護者の方々にも協力をいただき田植えを行いました。これから、収穫の秋を目指して、手入れを行っていきたいと思います。

先生は地域の方々 クラブ活動

不知火小学校の自慢の一つに、クラブ活動があります。クラブ活動は4年生から6年生が、年間10時間程度、それぞれの希望で様々な活動に取り組みます。不知火小学校のクラブ活動は他校の実践とは少し異なり、活動の講師の先生はすべて地域の方々です。今年度も、50人を超える方々が、ボランティアで講師を務めてくださいます。

【スポーツクラブ】

【グラウンドゴルフクラブ】

【将棋クラブ】

【押し花クラブ】

【図工クラブ】

【和太鼓クラブ】

【俳句クラブ】

【プログラミングクラブ】

【三味線クラブ】

【絵手紙クラブ】

【イラストクラブ】

【料理クラブ】

たくさんの参観ありがとうございました

7月5日(金)の夏休み前授業参観及び懇談会には、たくさんの保護者の皆さんにお越しいただきました。子供たちも熱い中でしたが、自分達の成長した姿を見ていただこうと日頃以上に頑張っていたようです。懇談会では、これまでの子供たちの様子を共有したり、夏休みのくらし方について情報を交換したりすることができました。たくさんのご参加ありがとうございました。

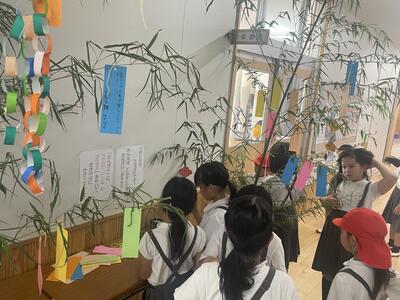

七夕通り

七月七日の七夕に合わせて、地域の吉良邦夫さんから、七夕用の竹をたくさんいただきました。学級での活用の他に、自由に願い事を笹に飾り付けられるよう、校長室の前に、竹と短冊を準備しました。子供たちは休み時間などを使って、思い思いに自分の願いを短冊にしたためていました。

スマホ・ケイタイ安全教室

北海道で起きた女子高生殺害事件の発端は、SNSに掲載した画像に関するトラブルだったようです。SNSのトラブルから「殺人」まで発展した今回の事件は、今のSNS時代の生き方を再考させる事案となりました。不知火小学校の子供たちも、SNS時代をしっかり生きぬく力を身につけなければなりません。今回、5,6年生は、人権擁護委員の皆さんのご協力を得て、「スマホ・ケイタイ安全教室」を実施しました。

教室では、NTTドコモの村野さんと、自分に起こりそうな具体的なリスク(長時間利用、高額課金、チャットでのけんか、歩きスマホ等)について自分の生活を振り返り、特に「コミュニケーションでのトラブル」と「SNSへの情報発信での危険性」について、学習を進めました。子供たちは、SNSの「便利さ」と同時に「怖さ」もしっかり考えることができたようです。

ただ、今回学習では扱わなかった、長時間利用からくる「SNS依存」の問題や、「高額課金」の問題も深刻です。今後も継続して学んでいく必要があるようです。

また、子供を支える私たち大人は、子供達がどのようなSNS生活を送っているかをしっかり把握し、コントロールしてあげる「ペアレンタルコントロール」について考える必要があるようです。

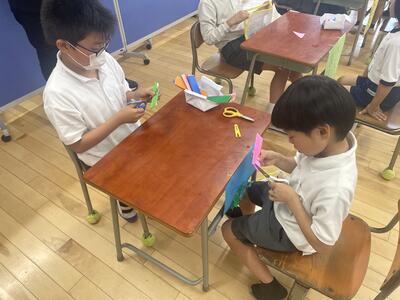

七夕かざりをつくろう

季節季節の行事は、生活のリズムをつくりうえでも大切な節目です。週末に七夕をひかえ、七夕飾りに取り組む学級もあります。わかば2-2でも「たなばたかざりをつくろう」の学習に取り組みました。5年生の子供たちが1年生に、様々な七夕飾りの作り方をやさしく教えてくれました。素敵な七夕飾りができそうです。

音楽集会(3,4年生)

コロナ禍の時は、感染拡大防止のため学習内容や学習形態に大きな制約があり、とても窮屈な思いをしました。特に影響があったのが音楽です。みんなで声を合わせて歌うことも、リコーダーや鍵盤ハーモニカの演奏も制約されました。校舎から歌声が消えた寂しい時期でした。

制約がなくなった今、その時期を取り戻すかのように、校内には元気な歌声やきれいな楽器の音色にあふれています。そして、もっと音楽活動を盛り上げようと、昨年から音楽集会を実施しています。

今回は、3,4年生が、音楽の時間で学んだリコーダーや鍵盤ハーモニカの演奏や、自慢の歌声を披露してくれました。

【3年生】

【4年生】

演奏を聴いた後には、全校で感想を交流しました。

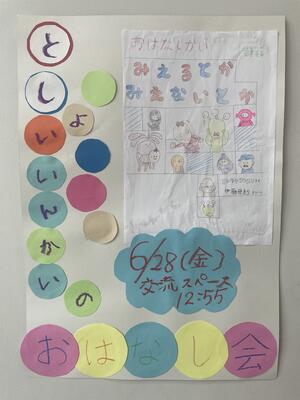

おはなし会 図書委員会

不知火小学校では、読み聞かせグループ「マザーグース」による読み聞かせが続いており、子供たちにとって、絵本の世界に触れる貴重な機会となっています。今回、図書委員会の子供たちが「自分達でやってみよう!」と昼休みの時間を使って「おはなし会」と企画してくれました。

〇事前にポスターで、全校児童に呼びかけました

〇 当日の運営もすべて図書委員会の子供たちで

〇予想を大きく上回る子供たちが参加してくれました

語り部さんからの手紙

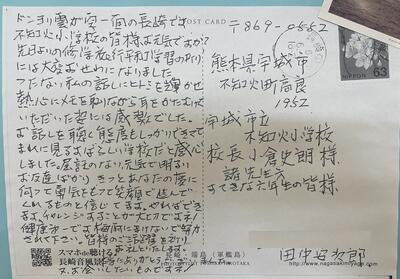

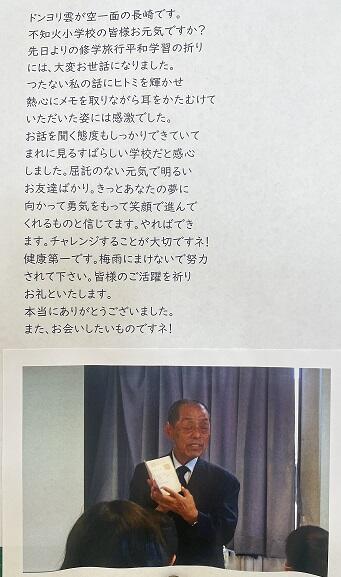

6年生は修学旅行で、原爆の恐ろしさを直接体験された田中安次郎さんのお話を聞くことができました。田中さんは、原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さを私たちに伝えてくださるだけでなく、私たちのこれからの生き方にも触れてお話をしてくださいました。子供たちは田中さんの生き方に触れながら、よりよい生き方についても考えを深めてくれました。今回、田中安二郎さんから、わざわざ自筆のお手紙をいただきました。現在は6年教室の前の掲示板に掲載しています。素敵なお手紙でしたので、ここでもご紹介します。

先生達もがんばってます パート2

学校は、子供達が勉強や運動を頑張っている場所ですが、勉強をしているのは子供たちだけではありません。先生達も「わかりやすい授業」「楽しい授業」を目指して、日々勉強を重ねています。

今回は、6年1組の国語の授業を、不知火小学校だけでなく不知火中学校の先生方も一緒になって参観し、「どうしたらよりよい授業を創り出せるか」をテーマに、勉強会を行いました。

〇授業では、学習リーダーを中心に、主体的に学びを進める6年生の姿に、中学校の先生方も驚いておられました。

〇自分の力で課題に挑んだ後は、仲間と意見を交換しながら自分の考えをブラッシュアップしていきます。多様な考えに触れ、仲間の考えの良さにも気づきました。

〇授業後は、不知火小、不知火中の先生方が一緒になって、今後の改善点について議論しました。

梅雨

遅れた梅雨入りを取り戻すように、連日雨が続きます。排水の良さを誇っている不知火小学校のグラウンドですが、流石にこの雨では使えません。子供たちは、グラウンド使用不可のボードを恨めしげに眺めています。

でも、梅雨を楽しむ方法はあるようです。

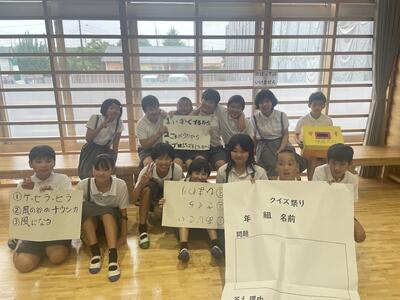

児童集会 放送委員会

不知火小学校では、「創造 新生不知火小 ~自分たちの手で 仲間とともに~」を学校目標に掲げ、子供たちの主体的な取組や協働的な取組を大切にしながら教育活動を行っています。児童会活動は、子供たちの主体性や協働性を育む絶好の機会です。毎月行われる児童集会では、企画委員会の進行のもと、各委員会が自分達の取組を発表したり、全校児童への投げかけ等を行っています。6月20日には、放送委員会が、放送をしっかり聞いてほしいというメッセージを伝えたり、新しく取り組む「クイズ祭」への参加を呼びかけたりしてくれました。

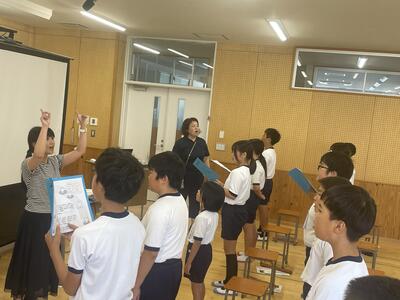

義務教育9カ年で子供を育てる

宇城市では、全ての小中学校が小中一貫教育校の指定を受け、義務教育9カ年で子供たちを育むことを目指しています。不知火小・不知火中学校においても、目指すべき子供像を共有し、連続性のある指導過程や一貫性のある指導を行うよう不知火中学校と連携して努力しているところです。

その一つの事業として「小中連携の日」を設け、小学校と中学校で、様々な交流を行っています。6月18日には、6年生の体育と音楽の授業に中学校の先生方をお招きして、小学校の教員と中学校の教員がチームを組んで授業を行いました。

子供たちは、「中学校の先生って怖いのかな~」とちょっぴり緊張した様子でしたが、教科担任による専門性の高い指導に、良い刺激を受けながら学習に臨んでいました。

水はどこから 4年生社会科

4年生は、総合的な学習の時間で、「不知火の川」について探求活動を行っています。今回は、実際に「浅川(大野川)」と「長崎川」を訪れ、水の流れの様子やそこに住み着いている生物の様子を観察しました。同じ川と言っても、上流と下流では大きな違いがあることに、子供たちは大きな驚きがあったようです。

【浅川(大野川)】

【長崎川】

宇城市の様子 3年生社会

3年生では、社会科で「市の様子」を学習しています。まずは、学校の屋上から宇城市の全体像を確認しました。そして今回は、実際に宇城市5町を廻りながら、宇城市の土地の様子や使われ方などを学んでいきます。

町探検 2年生生活科

2年生は、生活科学習の一環で、学校を飛び出し地域の探検に出かけました。学校の周りには、交番や郵便局など様々な施設があり、たくさんの方々が、私たちの生活を支えてくださっています。2年生は、実際に学校周辺の施設を訪れ、直接お話しを聞くことで、自分達の生活について振り返ります。

プール開き

いよいよ新しいプールでの「水泳」「水遊び」学習が始まります。初泳ぎを行うのは、プール掃除をがんばってくれた6年生。水泳は、自分の記録を伸ばす喜び、友達と友達と競い合う喜び、自分の健康や体力を維持増進する喜び、と様々な楽しみ方ができるスポーツです。そのための基礎となる大切な小学校での学びが充実することを期待しています。

朝のゴミ拾い 環境委員会

子供たちが主体的に活動する姿がうれしい不知火小学校の委員会活動。「きれいでみんなが気持ちよく生活できる学校にする!」ことを目標としている環境委員会の子供たちが始業前に校庭のゴミ拾い活動を行ってくれました。

あじさいが満開

この季節に鮮やかな色合いで私たちを楽しませてくれる「アジサイ」。不知火小学校のプール脇にも立派なアジサイがあり、例年私たちを楽しませてくれます。ただ、今年度は旧体育館を取り壊すため現在防音壁で覆われて外から見ることができません。しかしアジサイは誰も見ていなくても、精一杯大輪の花を咲かせていました。

先生達も学び続けてます

学校は子供たちが学ぶ場ですが、教える側の先生方の学ぶ場でもあります。この日は、4つの学級で、宇城市教育委員会から学校教育審議員の先生方をお招きして、実際の授業を題材にしながら研修を進めました。「どうしたら子供たちの意欲を引き出せるのか」「どうしたら子供たちに『わかった!』という感動を味わわせることができるのか」。先生方も、子供たちの頑張りに負けないよう、学校教育審議員の先生方のアドバイスを受けながら学び続けています。

プール掃除

小学校の水泳シーズンは、夏休みでの水難事故を防ぐ意味もあり、例年6月から始まります。それに先立ち「水泳」や「水遊び」学習の学びの場である学校プールの掃除をしました。不知火小学校のプールは昨年度末に完成したばかりですが、それでも実際に使用するには掃除が必要です。掃除を受け持ってくれるのは6年生。デッキブラシや清掃用ワイパーを使って、プールをピカピカに磨き上げてくれました。中には、自分の身体をスポンジ代わりにプール底面を磨いていた人もいたようです。6年生の皆さんありがとう。

最高の思い出を 修学旅行②

修学旅行は2日目を迎えました。起床時間前からソワソワしているグループ、起床時間過ぎまで爆睡して先生に起こされるグループ。ともあれ元気に朝食会場に向かいました。

【朝食】

【退館式】

【ホテルを出発】

【家族へのお土産買いました】

【ハウステンボス】

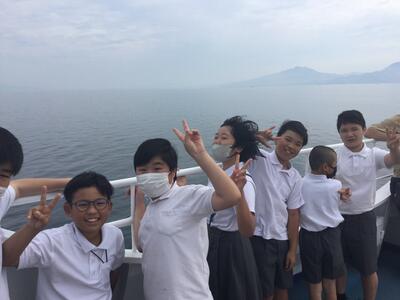

最高の思い出を 修学旅行①

6年生が、これまで積み重ねた平和学習の総まとめとして、長崎への修学旅行に出発しました。天気も上々、楽しく充実した学びになることを祈ってます。

【出発式】

【いざバスへ】

【熊本からフェリー】

【昼食】

【平和集会】

【原爆資料館見学】

【フィールドワーク】

【語り部講話】

【ホテル到着 入館式】

【夕食】

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 寺田 幸司

運用担当者

教 頭 川端 誠

主幹教諭 守田 のぞみ

情報担当 平松 美由紀

駐車場の完成に伴い、校内への自家用車の駐車・乗降については、原則として東門となります。詳しい乗り入れ方法等は、下部の図解資料をご参照ください。児童の安全確保のため、ご協力をお願いします。

(安全に十分留意し校内は徐行で進行いただきますようお願いします。)

学校提出書類の様式を掲載しています。必要に応じてダウンロードしてご活用ください。

〇家庭環境調査表

〇保健調査票

宇城市教育委員会内に、お子さんの就学や教育に関する相談窓口が設置されました。専門の相談員(特別支援教育相談員)が相談を受けます。

「情報モラル教育」に関する啓発チラシを掲載しました。

学校メール配信システム「はなまる連絡帳App」の登録方法等を掲載しました。

不知火小学校では、教育課程特例校の指定を受け、小学校低学年から外国語活動を取り入れています。宇城市から外国語の授業に関する教育課程特例校編成の方針が示されましたのでお知らせします。

〇 教育課程特例校における特別の教育課程に基づく教育の編成の方針.pdf.pdf

〇 外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査(R4年度).