2020年11月の記事一覧

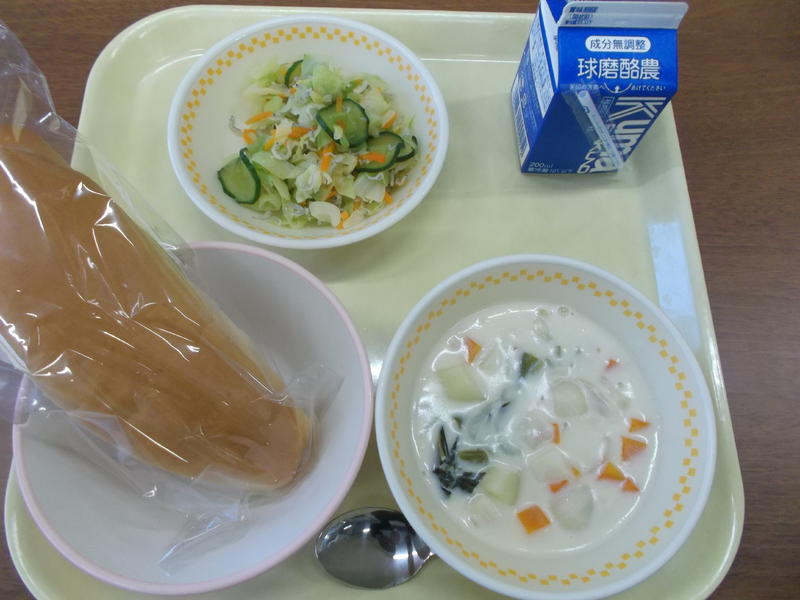

今日の給食(11月9日)

新しい1週間が始まりました。今週は晴天が続きそうです。

今日の献立は、コッペパン、シチュー、カルシウムサラダ、牛乳でした。

チーズ風味のクリーミーで濃厚なシチューと、しらす入りのさっぱりしたサラダが絶妙にマッチし、おいしくいただきました。

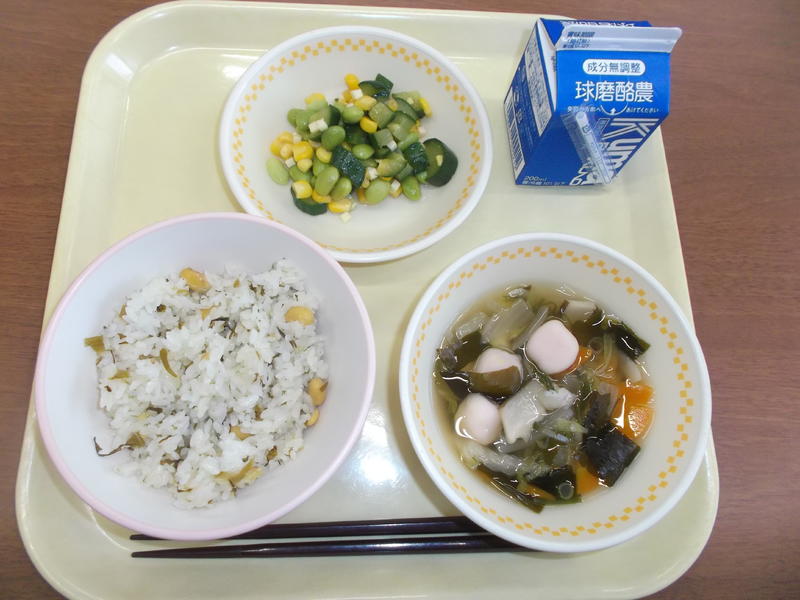

今日の給食(11月6日)

今朝、佐敷橋付近に立っていたら、1年生の女子から登校中に拾ったドングリをプレゼントされました。そこへちょうど通りかかった芦北支援学校の生徒が近寄ってきて、「ドングリでコマを作るといいですよ。よく回るんですよ」と、私たちに声をかけてくれました。何気ない会話ですが、ドングリがもたらした小学生と高校生との交流の一コマでした。

今日の給食は、高菜ごはん、はんぺん汁、コロコロサラダ、牛乳でした。

高菜は、からし菜の仲間で葉には少しピリッとした味がする特徴があります。この辛み成分が栄養となり、食欲増進効果もあるそうです。給食中、2年生の教室を訪ねて感想を聞いたところ、「豆がふっくらしていました」「高菜に味が染みて、カリカリして美味しいです」「お代わりして食べます」と答えていました。

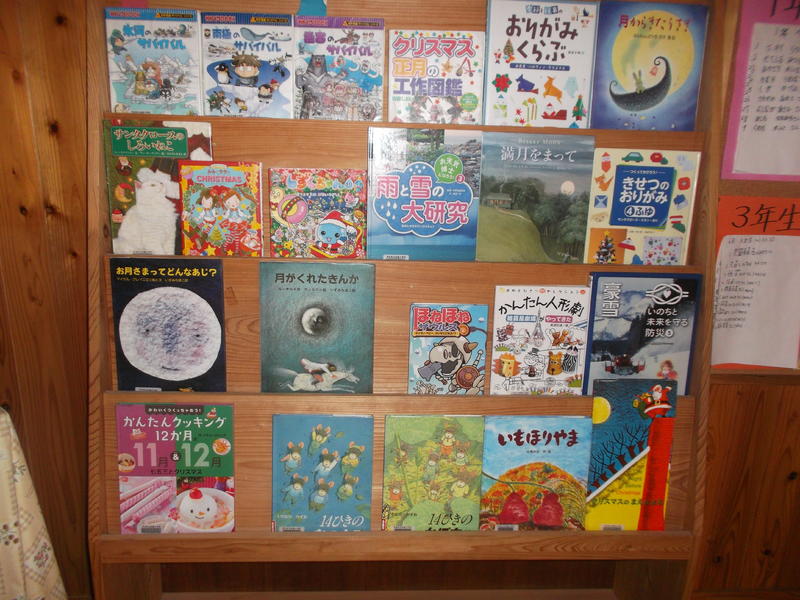

深まりゆく秋 ~図書委員会・掲示委員会~

秋の夜長に読書に親しむ・・・。こんな時間の使い方があってもいいですね。

図書委員会では、「読書で心を深め笑顔あふれる学校にしよう」という年間目標を立て、「本のおすすめコーナー」づくりに取り組んでいます。

一方、掲示委員会では、「季節を感じ、元気になるような掲示物で笑顔あふれる学校にします」と宣言し活動しています。図書室横の掲示板もハロウィンから紅葉に変わりました。

掲示物の前で足を止め、図書室に通う児童の姿がますます増えることでしょう。

感染防止に向けて

新型コロナウイルス感染防止のために、本校では全員、手洗い・うがい・マスク着用・換気等に努めています。これに加え、スクールサポートスタッフの先生が毎朝、本校舎と仮設校舎の玄関や教室、トイレ等の共有場所の消毒を丁寧にしてくださっています。

多くの方の働きによって、学校の教育活動が成り立っています。

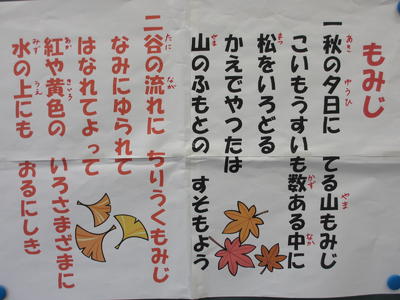

朝から響く元気な歌声

毎朝、朝の会のときに「今月の歌」を歌っています。

今月の歌(11月)は、「もみじ」です。

1年生の音楽の授業をのぞいてみると、歌詞について丁寧に学んでいました。

歌詞について学習した子どもたちの元気な歌声が、秋風にのってみなさまのところまで届きますように。

『えがお』になった贈物

今日、本校に贈物が届きました。送り主は、株式会社えがおの皆様からでした。

早速開封してみると、健康教育や道徳教育、安全教育等に関する紙芝居10作品と舞台(手作り)がセットで入っていました。子どもたちへの温かいメッセージも添えられており、思わず笑顔になりました。

本校の今年度の重点目標である「自分のため、人のために考動する『笑顔いっぱい』さしきっこ」にぴったりの品物をいただきました。有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

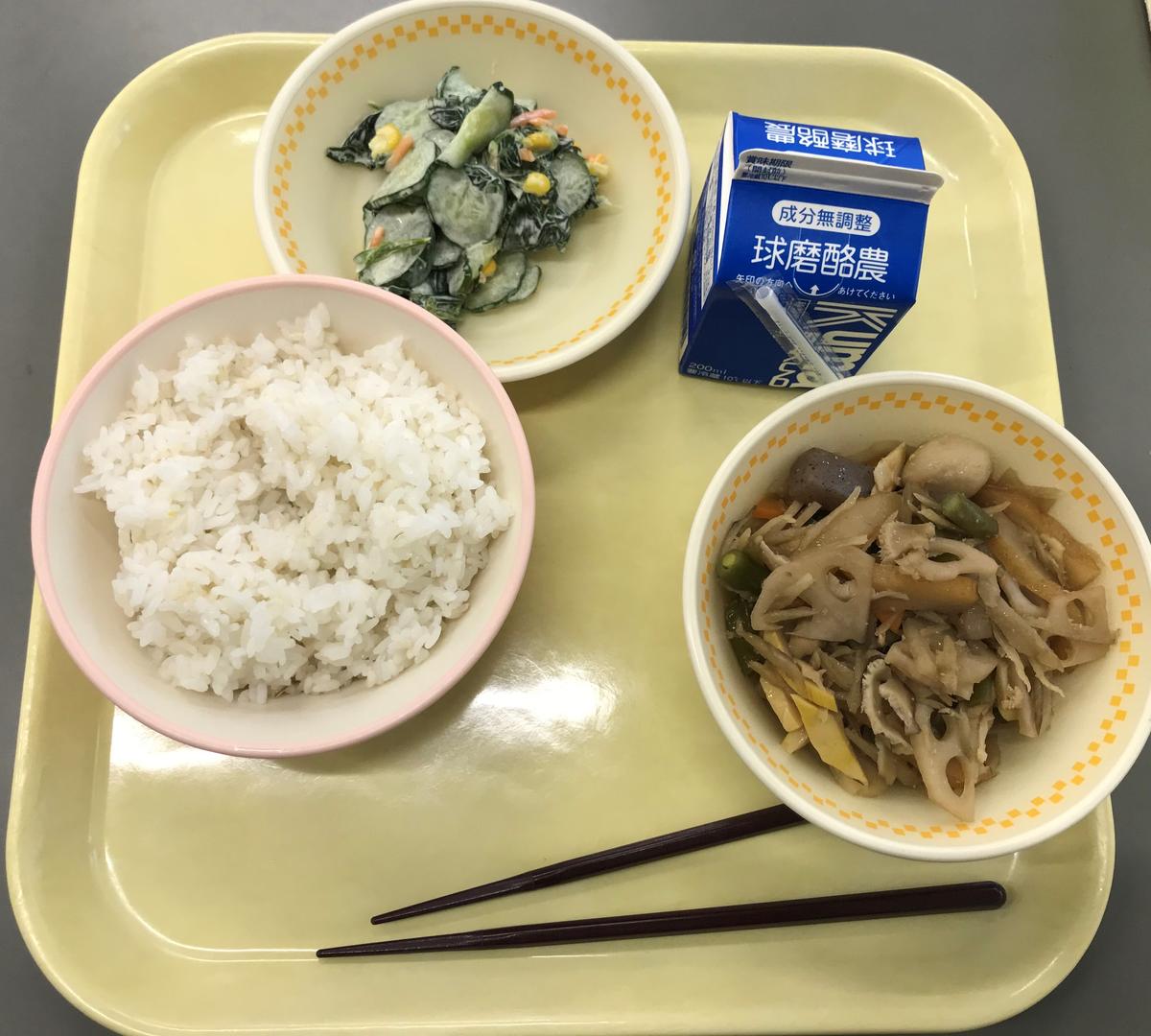

今日の給食(11月5日)

今日は、筑前煮とポパイサラダがおかずでした。筑前煮は、里芋の柔らかさと、シャキシャキとしたレンコンとタケノコがいい具合に絡み合い、箸が進みました。ポパイサラダは、キュウリ、ほうれん草、コーンといった食感の違う癖のある食材をマヨネーズで食べやすくまとめてありました。表情豊かな野菜たちそれぞれのうまみを存分に味わうことのできた、今日の給食でした。

花の魅力を伝えます!~栽培委員会~

「花いっぱいの学校にします」という年間目標を掲げた栽培委員会の児童たちが、教室移転後、活動を再開しました。

プレハブ校舎の児童靴箱上のノースポールと校長室のメランポジュームです。

栽培委員会の児童がカードを添えて飾ってくれました。心が和みます・・・。

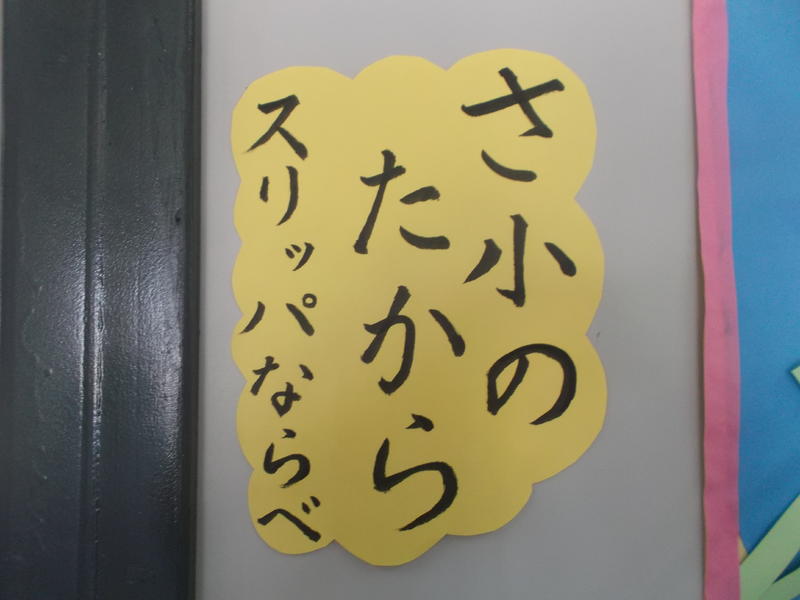

さ小のたから

プレハブ校舎で生活している子どもたちが、今「さ小のたから」づくりに取り組んでいます。

「さ小のたから」とは、佐敷小の自慢のことです。

今朝の休み時間後のトイレの様子を撮りました。

スリッパがきちんと並んでいました。宝づくりが進んでいるようです。

火災から子供たちの命を守るために

現在、子供たちは、プレハブ校舎と佐敷小本校舎でそれぞれ授業を進めています。大きな課題が、火災等緊急時の対応です。火災等緊急事態はいつ発生するかわかりません。そこで、今日の職員会議で避難訓練の提案がありました。プレハブ校舎で火災が発生した場合と本校舎で火災が発生した場合に分けて議論しました。職員間から多くの意見が出され、しだいに議論が白熱していきました。

結果、「今すぐ職員だけでやってみよう!」といういうことになりました。

実際に、火災発生段階から避難後までを、役割を決めて実行しました。

すると、各段階で多くの気づきが出されました。写真は、最後に改善策を話し合っている様子です。

今日の学びを生かして子供たちと取り組む避難訓練をより実効性の高いものにしていきます、子供たちの命を守るために。

【欠席連絡】

【今月の行事予定】

【いじめ防止基本方針】

【あなたの悩みをきかせて!!】

相談窓口

熊本県24時間子供SOSダイヤル(24時間)0120-0-78310

芦北教育事務所(平日8:30~17:15)0966ー82ー4649