コミュニティ スクール

焼き物を生かしたまちづくり~4年社会科

4年生の社会科で、「焼き物を生かしたまちづくり」という学習を行っています。

社会科では教科書を用いた学習と、天草市が作成している資料を用いた学習を行っています。

資料集では「天草大陶磁器展」や「水の平焼」が取り扱われています。

そこで、学習支援ボランティアとして、水の平焼の岡部さんを講師にお迎えし、お話を伺いました。

水の平焼きは、創業から255年の歴史があること、8代目として先代の跡を継承すること、そしてその思いなどたくさん教えていただきました。

水の平焼のプレゼンDVDも見せていただき、陶磁器ができる様子も映像で確認することができました。

子供たちが考えた質問にも一つ一つ丁寧に答えていただき、最後にはお仕事で使われる道具や粘土などを触らせていただくこともできました。

子供たちの感想です。

「私は、水の平焼きのかんばんを見て、(水の平焼きがあることは知っていたけれど)何を作るんだろうと思っていました。とうきを作っているなんて知りませんでした。ねん土とかさわらせてくれてうれしかったです。岡部さん、これからもがんばってください。」

「私は、水の平焼きのねん土やとう器を見たことがなかったので、本物を見てびっくりしました。5年生になったらとう器作りをします。今までとう器作りはかんたんだと思ったけど、岡部さんが作る水の平焼は、とても時間がかかり、むずかしいのを初めて知りました。」

学習支援ボランティアさんをお迎えしてお話を伺うと、様々な学習が深まります。同時に子供たちにとってキャリア教育や人としての生き方を学ぶ機会につながっていると感じます。

子供たちのキラキラした表情が印象的な1時間でした。

三寒四温を繰り返しながら

先週は春のような暖かい日があったり、金曜日のように雪が舞う日もあったり、三寒四温を繰り返しながら春に近づいていることが実感できる1週間でした。

でも寒さはまだまだこれから。体調管理に気をつけたいものです。

先週の佐伊津っ子の1週間の様子についてお知らせします。

最近の朝の光景。学年を交えてボールを追う姿が見られます。頼もしい1年生です。

朝も昼休みも縄跳びをしている子供たちが増えました。

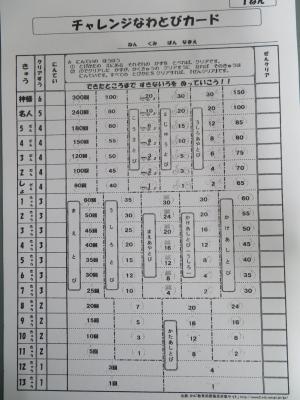

つよさ部会からの「チャレンジなわとびカード」です。

縄跳びは練習しただけ、跳んだ分、上手くなります。

低学年用と高学年用があります。

先週まで佐伊津小の給食記念週間でした。

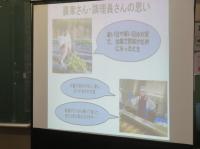

本渡中学校の栄養教諭の先生に「食に関する学習」の指導を行っていただきました。

給食センターで使う大きなしゃもじをもってきて見せてくださいました。

また、給食が子供たちや我々の口に入るまで、様々な方が携わっておられることを改めて知ることができました。

学習後、「残さずに食べたいです」「感謝して食べたいです」と子供たちの感想がありました。

こちらは3年生の学級活動「かぜの予防」の学習です。

養護教諭(保健室の先生)からインフルエンザや風邪にかからないようにするためにはどのようにしたらよいか学習します。

インフルエンザウィルスの姿をスライドで見ています。

今年は子供たちのインフルエンザへの罹患はまだありませんが、風邪での欠席はありますので、日頃からの健康管理に気をつけたいですね。

こちらは4年生の国語の学習です。

自分が気に入った詩を集めた詩集を作成し、図書室前に掲示しています。

どの詩集にも工夫があって、読み応えありです。

こちらはなかよし学級。

支援ボランティア(保護者)さんに教えていただきながら、ミシンでナップザックを作っています。

ミシンの扱いに悪戦苦闘中ですが、支援ボランティアさんが優しく教えてくださいます。

完成が楽しみです。

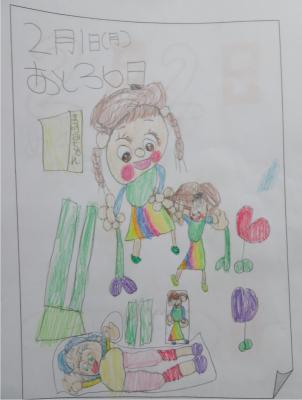

最後に6年生のカウントダウンカレンダーです。新年を迎えたのがつい最近のような気がしますが、今日から2月です。

あと36日。

プレゼントがいっぱい

12月24日(木)、子供たちがいろんなことを楽しみにしているこの日。

なかよし1・3組では、読み聞かせのプレゼントがありました。

地域学校協働活動推進員としてご尽力いただいたいる保護者の方に、クリスマスと関わり深い本を読んでいただきました。

一冊は「サンタさんのてがみ」。

しかけ絵本になっているため、子供たちも釘付けでした。

もう一冊は「手ぶくろを買いに」。

絵本としては長いお話ですが、集中して聴いているようすが分かります。

コスプレもいいですね。職場の方とも本の内容やその他、何度も話し合って決められたそうです。

2年生から休み時間にプレゼントが届きました。

外国語科の授業で形の学習を行っているのですが、そのまとめとしてクリスマスカード作りが行われていました。

その学習を活かして、英語指導の先生や校長先生、養護の先生、そして私にカードをいただきました。

英語指導の先生はとっても感動しておられました。

英語を好きになってもらえるよう、いつも楽しい授業をと工夫を重ねられています。

思いがけないプレゼントです。

思いがけず私のカメラで写真が撮られていました…撮ったのは校長先生です。

ちょっとびっくり。

最後に。

天草工業高校の3年生が、読み聞かせを収録したDVDを届けてくれました。

佐伊津小OB中心に4人の訪問です。

平成29年度から始められている天草工業高校生による読み聞かせ。

今年度は新型コロナウイルス感染症対策のためやむを得ず中止されていました。

できることはないかと検討されて、DVDを作成されたそうです。大切に扱います。

今日のお昼に来校されたので、子供たちにはまだお披露目ができていません。

3学期に子供たちに伝えたいと思います。

ありがとうございました。

強力な助っ人

まず助っ人お1人目。

12月17日(木)、5年生の家庭科「ミシンにトライ」で保護者の方にご支援いただき、ミシン縫いによる製作活動を行いました。

5年生では1学期に針と糸を使い、小物を手縫いする学習を行っています。

この日は、ミシン縫いでの糸のかけ方や下糸処理などを一人一人が経験し、直線縫いを行うという学習でした。

これは学校ではよくあることなのですが、不特定多数の人が同じミシンを使うと、扱い方がそれぞれ違うので、不具合が多く、糸の調整に時間がかかって・・・という事態が起きます。

担任一人では、もしミシンの調子が悪ければ、その対応をするだけで時間が過ぎてしまい、子供たちを指導することが難しくなります。

他の先生方の応援があるときもありますが、毎回とは限りません。そこをお手伝いいただけることは大変ありがたいことです。

布を送る速さや、手の置き方など、細かいところにも目を配っていただき、子供たちも安心して学習を進めることができました。

担任も頑張り、予定時間数で全員の作品ができました。

担任曰く、「これまでは昼休みなどを使わないと全員は終わりませんでした。私もミシンの扱いについて改めて知ったこともあり、勉強になりました。」とのことです。

お手伝いには合計3回入っていただきました。ありがとうございました。

子供たちもほめていただき、とっても嬉しそうでした。

助っ人お2人目。

12月21日(月)、同じく5年生の学級活動「避難所生活でわたしたちができること(防災教育)」で、本校の事務の先生が話をされました。

学校の事務の先生は、学校に配当されている様々な予算の執行や備品・消耗品の購入、環境整備、来校者・電話の受付、文書の受付・発送、先生達の給与管理等々、多岐にわたる仕事をされています。通常、子供たちの学習に参加する機会はないのですが、今回は熊本地震を経験され、避難所生活をしばらくされていたということで、担任が白羽の矢を立てました。

小学校の校舎で避難所で生活をされている内に、運営ボランティアを友人や小学生とされるようになったそうです。取り組んだことは3つ。1つは校内の掃除。1つは、炊き出しのお手伝い。1つは避難所にいる子供たちと遊ぶこと。

この経験を通して感じたことは、「一人ではできないことがたくさんある」ということだったそうです。

5年生には「自分の役割」をいろいろな場面で持ったとき、意識を高く持って取り組んでほしいと伝えられていました。

大きな地震のゆれ(前震と本震)が2回ありましたが、余震がたびたび起こり、そのたびに大きな揺れがくるのではないかとおびえながら毎日を過ごされていたことと思います。

その中で自分にできることは何か考えられ、友人と一緒に動かれたことは何にも代えがたい経験になられたことでしょう。

5年生の子供たちも生の体験をされた方に巡り会えたことが財産になるだろうと思います。

幾分寒さが少し和らいだ今週。でも朝は冷えます。

それでも朝ランに頑張る子供たちです。自分でチャレンジカードを作って、取り組んでいる子を発見しました。

コツコツ頑張る佐伊津っ子すばらしいです。

第2回佐伊津小学校教育会議

12月10日(木)、第3回学校運営協議会を行いました。

この日は佐伊津小学校教育会議も開かれるため、午後2時30分からの開催でした。

会長進行のもと、始めに学校側から2学期の教育活動を中心に説明を行い、意見交換を行いました。

次に6年生の代表児童を交え、佐伊津小学校教育会議を行いました。

ちなみに、この会議に備えて、6年生全員は校長先生とランチミーティングを行い、3部会の報告についてまとめたり、想定される質問を考え、回答を準備したりしました。

教育会議に参加しているのは代表4人ですが、実際は6年生全員が関わっているということになります。

まず、子供たちから「さわやか部会」「いっしょけんめい部会」「つよさ部会」の活動報告を行いました。

活動報告を踏まえ、委員の皆さんの質疑を受けました。

『各部会の取組や目標は、他の学年へどのように知らせましたか。』

「ポスターを作って知らせました。各学年の教室の後ろの黒板に貼りました。」

中には回答に困る質問もあり、4人で相談して回答していました。

いただいたアドバイスをメモにとります。

このようなとき、1年生から学んできた様々な学習活動が活きてくる気がします。

この日は天草ケーブルネットワークさんの取材があり、教育会議を終えた子供たちに感想を聞かれていました。

「緊張したけれど、学校運営協議会の委員の皆様がやさしく教えてくださったのでよかったです。他の学年にもこのことを伝えていきたいです。」

子供たちが大人に対して、自分たちがしている活動について意見を聞くことはなかなかないと思います。

委員の皆様も子供たちもいい意味で心地よい緊張を味わうことができたようです。

さて、最近の佐伊津小学校です。

今週は気温が1ケタの日が多かったのですが・・・

朝の支度を終えた子供たちは、まっすぐ運動場へ。子供は風の子とはよく言ったものです。

運動会後から始まった朝ラジ(朝のラジオ体操)に続く朝ラン(朝のランニング)です。

続けることの大切さを学びます。

今日は校長先生おすすめの曲を聴きながら走りました。

走った後はチャレンジカードに走った周回数分色を塗ります。

「朝ランの時間が短すぎる」と子供たちから申し出があり、体育委員が早めに曲をかけています。

終わった後は、うがい。手洗い、消毒も忘れずに行います。

最後に…

枦宇土町にある井上製茶さんからお茶をいただきました。子供たちのうがい用にと毎年いただいているものです。

数パックずつ子供たちに配って活用しています。

ありがとうございます。

最後の最後に…

昨日お知らせしたカウンタですが、私がHPをあれこれ触っているうちに達成してしましました。

なんだか申し訳なくなりました。

次はHPを見てくださっている方に50000カウンタを見ていただけるように、ぼちぼち更新します。