熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2014年12月の記事一覧

感染性胃腸炎はすぐに連絡を

注意!!

「胃腸炎」増加中

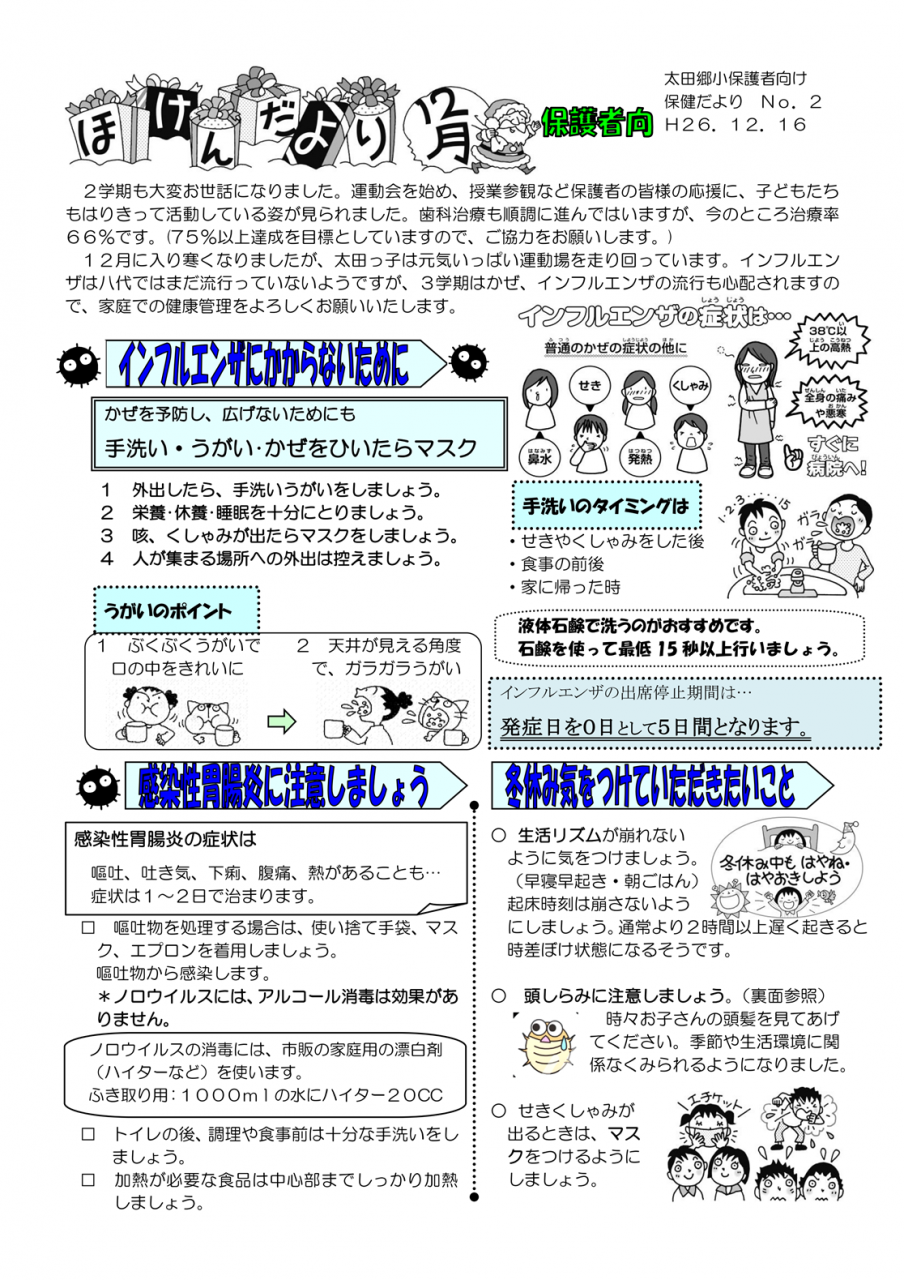

今日、お子様を通じて、下記の保健だよりを配付しました。本校では、インフルエンザはまだ聞かれませんが、感染性を含む胃腸炎がかなり増加傾向です。

お子様の健康が守られますように、下記の内容をよくお読みいただき、ご家庭でも健康管理をお願いします。

なお、病院で「感染性胃腸炎」と診断された場合は、すぐに学校にご連絡ください。

↓この保健だよりは、「おたより」のコーナーで、ダウンロードできます。

みんな悩んでいます・・・

日曜授業参観の後に行われた岡崎先生の講演会には本当に多数の保護者の皆様に参加していただきました。

日曜授業参観の後に行われた岡崎先生の講演会には本当に多数の保護者の皆様に参加していただきました。心より御礼申し上げます。また、日が経ってはしまいましたが、岡崎先生から「保護者の方の感想がいただけないだろうか」というお話があり、お願いしたところ、下のようにたくさんの感想が寄せられました。

保護者の皆様にも心に残るお話だったことだろうと推察されます。

勝手ではありますが、一部を紹介いたします。(部分的に引用させていただきます。)

〇 「 『思い通りにいかない時、日常の対人関係がうまくいかない時こそ成長の時』 『便利は心を育てない、困難が心を育てる』 このようなお話が心にとても残りました。先生の言葉が自分自身へのエールにも聞こえました。」

〇 「 (子どものことで心配し、悩んでいたところ) 岡崎先生のお話を聞いて本当に心が救われました。子育てに対して、すごく肩の力が入っていたように感じました。」

〇 「 子育ては、『カーリング』のように、子どもの前の困難をとりのぞいていくやり方ではだめだ、というお話は自分にとって心当たりのあることで、はっとしました。もう一度、子どもに向かう自分の気持ちを整理しなおそうと思います。」

など本当にたくさんの感謝のお手紙をいただきました。これらはそのまま岡崎先生にお届けします。

岡崎先生ご自身からも「来年も、また呼んでいただければ、今度は1時間30分はお話ししたい。」と言っていただきました。

先生、味見してください!

今日は、6年生のクラスが、家庭科の調理実習で簡単なおかずづくりをしました。

これまでの学習を生かして、1食分の献立を考え、材料をそろえ調理しました。

6年生のいいところは、協力的であることです。どの班を見ていても、男女関係なくよく協力し、自分たちの知識や技能を高めていこうという意欲が感じられます。

「先生、味見してください。」写真を撮っているとある班の人たちに声をかけられました。どれどれ『上手にできてる。でも、先生みたいなおじさんにはちょっと塩加減が足りないかな』

「はい、ありがとうございました。」勝手な感想を言ってもニッコリ笑顔でお礼を言ってくれます。(実は、栄養のバランスを考え、調味料にも制限があるので塩味が薄いのは当然なんです。ゴメンネ(~◇~))

担任の先生のところに、できた作品をもっていって評価してもらっています。↑

厳しいことを言われても、なんだかうれしそう o(*´∀`*)o

これまでの学習を生かして、1食分の献立を考え、材料をそろえ調理しました。

6年生のいいところは、協力的であることです。どの班を見ていても、男女関係なくよく協力し、自分たちの知識や技能を高めていこうという意欲が感じられます。

「先生、味見してください。」写真を撮っているとある班の人たちに声をかけられました。どれどれ『上手にできてる。でも、先生みたいなおじさんにはちょっと塩加減が足りないかな』

「はい、ありがとうございました。」勝手な感想を言ってもニッコリ笑顔でお礼を言ってくれます。(実は、栄養のバランスを考え、調味料にも制限があるので塩味が薄いのは当然なんです。ゴメンネ(~◇~))

担任の先生のところに、できた作品をもっていって評価してもらっています。↑

厳しいことを言われても、なんだかうれしそう o(*´∀`*)o

外が使えない時は・・・(>o<;)

今日は、朝から雨になったうえに、寒かったですね。写真右は購買の前の温度計です。午後1時頃になんと7℃くらいしかありません。\(◎o◎)/

運動場も使えない子どもたちは、昼休みに何をしているかというと・・・・・・・・。

↓ あやとり、なわとび、つみき、ねんど、折り紙、鍵盤ハーモニカ・・・なるほどね、いろんな遊びがあるものです。いやいや、まだありますよ。

↓ けん玉、本の紹介イラスト(国語の勉強)、右側は机の高さ調整をしています、消しゴム遊び・・・いろいろ考えますねぇ。

↑ おや(・・? 一番下の写真は何でしょう?。左の女の子は6年生。一年生と遊んであげています。右の男の子も6年生。体育委員会の人で、雨でできた水たまりに砂を入れています。

今年の6年生は本当に頼りになります。

運動場も使えない子どもたちは、昼休みに何をしているかというと・・・・・・・・。

↓ あやとり、なわとび、つみき、ねんど、折り紙、鍵盤ハーモニカ・・・なるほどね、いろんな遊びがあるものです。いやいや、まだありますよ。

↓ けん玉、本の紹介イラスト(国語の勉強)、右側は机の高さ調整をしています、消しゴム遊び・・・いろいろ考えますねぇ。

↑ おや(・・? 一番下の写真は何でしょう?。左の女の子は6年生。一年生と遊んであげています。右の男の子も6年生。体育委員会の人で、雨でできた水たまりに砂を入れています。

今年の6年生は本当に頼りになります。

3年生の人権集会

今日は、5時間目に体育館で3年生の人権集会が行われました。

はじめに、クラス代表の人たちから作文が発表されました。今回の人権学習のテーマは「家の人の仕事」です。

代表の人からは、お父さんが遠く離れてお仕事をしているのでなかなか会えなくてさみしいことや、体の不自由なお年寄りのお世話をしているお母さんのこと、食べ物を調理する仕事をしているお母さんのお仕事のことなどが紹介されました。

それぞれの人の発表に対して、自分のお父さんやお母さんも同じですといった感想が出されました。

そのあとに、3年生の保護者の方でもある、農業高校の先生からお話をしていただきました。

牛がどのように生まれ、育てられ、出荷されていくか。また、農業高校ではどんなことを教えているのか。農家の人たちのお仕事に対する思いはどのようなものかなど色々なことを教えていただきました。

私たちの生活は、たくさんの人たちのお仕事で支えられています。一人一人の頑張りが、大きな力となって世の中を動かしてしています。

誰でも、どんな仕事でも、とても価値あるものであることを子どもたちは学んだようでした。

はじめに、クラス代表の人たちから作文が発表されました。今回の人権学習のテーマは「家の人の仕事」です。

代表の人からは、お父さんが遠く離れてお仕事をしているのでなかなか会えなくてさみしいことや、体の不自由なお年寄りのお世話をしているお母さんのこと、食べ物を調理する仕事をしているお母さんのお仕事のことなどが紹介されました。

それぞれの人の発表に対して、自分のお父さんやお母さんも同じですといった感想が出されました。

そのあとに、3年生の保護者の方でもある、農業高校の先生からお話をしていただきました。

牛がどのように生まれ、育てられ、出荷されていくか。また、農業高校ではどんなことを教えているのか。農家の人たちのお仕事に対する思いはどのようなものかなど色々なことを教えていただきました。

私たちの生活は、たくさんの人たちのお仕事で支えられています。一人一人の頑張りが、大きな力となって世の中を動かしてしています。

誰でも、どんな仕事でも、とても価値あるものであることを子どもたちは学んだようでした。

これが「おこさ橋」

先日、おとなりの太田郷幼稚園の皆さんの避難訓練についてお知らせしました。

幼稚園の皆さんが、避難訓練の時にわたってきたのがこの「おこさ橋」です。太田郷小学校と太田郷幼稚園の間にある用水路にかかっています。

おはよう、こんにちは、さようなら、の頭文字をとった「おこさ運動」にちなんで、おこさ橋と名付けられました。

普段は危なくないように鍵がかかっているのですが、必要な時には鍵を開け、幼稚園と小学校で行き来できます。

幼稚園の皆さんが、太田郷小学校に入学したら、この場所に一度は来てみましょう。

そして、幼稚園を眺めながら、先生に「あそこでこの前まで遊んでいたよ。」というお話を聞かせてくださいね。<m(^_^)m>

幼稚園の皆さんが、避難訓練の時にわたってきたのがこの「おこさ橋」です。太田郷小学校と太田郷幼稚園の間にある用水路にかかっています。

おはよう、こんにちは、さようなら、の頭文字をとった「おこさ運動」にちなんで、おこさ橋と名付けられました。

普段は危なくないように鍵がかかっているのですが、必要な時には鍵を開け、幼稚園と小学校で行き来できます。

幼稚園の皆さんが、太田郷小学校に入学したら、この場所に一度は来てみましょう。

そして、幼稚園を眺めながら、先生に「あそこでこの前まで遊んでいたよ。」というお話を聞かせてくださいね。<m(^_^)m>

自己記録をめざせ \(^o^)/

みなさん、子どものころは持久走は得意でしたか?

私は、苦手な方ではなかったのですが、やっぱり苦しくなると「もうやめようか」と弱気になるときがありました。そんな時は「〇〇には絶対勝つぞ」と勝手に友達をライバルに決めて走っていました。

さて、来週は多くの学年で持久走大会が行われます。太田郷小は児童数が多いので、全校同時にはできません。保護者の皆さん、応援されるときには学級通信などで日時を確認しておいでください。

写真は五年生です。学校の中庭をコースにとってあります。みんなやっぱり普段の顔とは違います。苦しさを克服しようとするいい表情です。心も体も鍛えられる持久走。また一つ、成長しているのではないでしょうか。

私は、苦手な方ではなかったのですが、やっぱり苦しくなると「もうやめようか」と弱気になるときがありました。そんな時は「〇〇には絶対勝つぞ」と勝手に友達をライバルに決めて走っていました。

さて、来週は多くの学年で持久走大会が行われます。太田郷小は児童数が多いので、全校同時にはできません。保護者の皆さん、応援されるときには学級通信などで日時を確認しておいでください。

写真は五年生です。学校の中庭をコースにとってあります。みんなやっぱり普段の顔とは違います。苦しさを克服しようとするいい表情です。心も体も鍛えられる持久走。また一つ、成長しているのではないでしょうか。

一緒に給食 ケビン先生

ALT(Assistant Language Teacher 外国語指導助手)のケビン・リー先生は、とっても明るい先生です。給食を食べに、いろんな学年を回っていらっしゃいますが、今日は5年生の日でした。メニューはカレーライス。近くの子どもたちと楽しく日本語で会話をしながら、楽しい給食の時間を過ごしておられました。

あいさつ運動とボランティア

今日は朝から12校園の取組である「あいさつ運動」が行われました。

以前もご紹介したように第二中学校区の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校合わせて12校がいろいろな取組を協力して行っているのが12校園の取組です。

今日は、その12校園で一斉にあいさつ運動が行われた日です。

写真左列は、あいさつ運動です。

東門と南門(正門)では、生活安全委員会の子どもたちがさっそく大きな声で「おはようございまーす。」と登校してくる子どもたちや地域の人にあいさつをしていました。

やってくる子どもたちの中にはまだ元気にあいさつのできない子もいます。しかし、こういった運動を地道に積み重ねながら「あいさつ日本一」をめざしたいと思います。

終わった後には集まって先生からのお話もありました。

一方、写真右列は、ボランティア委員会の活動です。

寒さも一段と厳しくなってきましたが、落ち葉がまだまだたくさん落ちます。

ボランティア委員会の子どもたちが運動場の周りの落ち葉を一生懸命掃き集めていました。

太田郷小学校は、今日も朝から気持ちよくスタートしました。

以前もご紹介したように第二中学校区の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校合わせて12校がいろいろな取組を協力して行っているのが12校園の取組です。

今日は、その12校園で一斉にあいさつ運動が行われた日です。

写真左列は、あいさつ運動です。

東門と南門(正門)では、生活安全委員会の子どもたちがさっそく大きな声で「おはようございまーす。」と登校してくる子どもたちや地域の人にあいさつをしていました。

やってくる子どもたちの中にはまだ元気にあいさつのできない子もいます。しかし、こういった運動を地道に積み重ねながら「あいさつ日本一」をめざしたいと思います。

終わった後には集まって先生からのお話もありました。

一方、写真右列は、ボランティア委員会の活動です。

寒さも一段と厳しくなってきましたが、落ち葉がまだまだたくさん落ちます。

ボランティア委員会の子どもたちが運動場の周りの落ち葉を一生懸命掃き集めていました。

太田郷小学校は、今日も朝から気持ちよくスタートしました。

書写展に向けて

年が明けるとすぐに「書写展」があります。低学年は硬筆ですが、3年生以上は毛筆です。

高学年は小型条幅になります。どの学年も練習を始めています。

こども美術展の作品ができあがった後は、書写展の取組があり、また、ゆうチャレンジ、学期末の学習のまとめとこの時期の学校はいつも以上に忙しくなります。

高学年は小型条幅になります。どの学年も練習を始めています。

こども美術展の作品ができあがった後は、書写展の取組があり、また、ゆうチャレンジ、学期末の学習のまとめとこの時期の学校はいつも以上に忙しくなります。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

4

1

0

7

8

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。