学校からのお知らせ

事務室へのご意見はこちらに

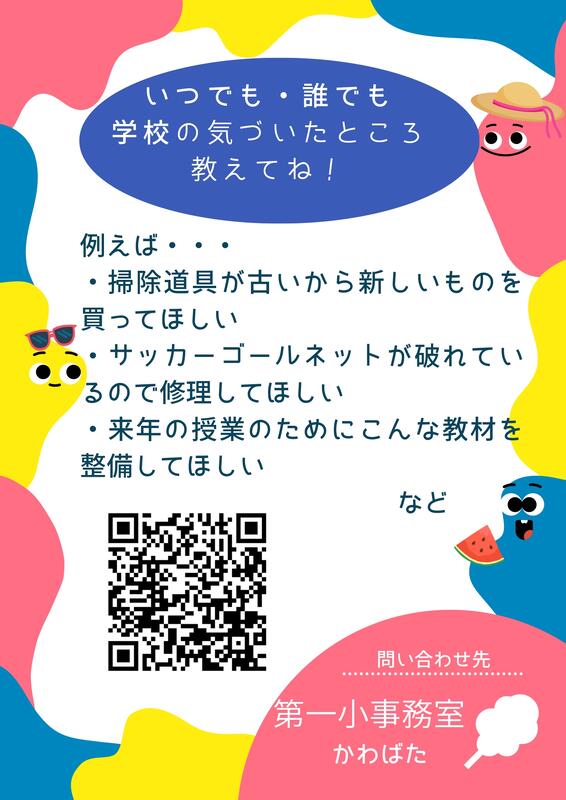

学校で使う備品や消耗品の購入に関することや学校の施設の修繕に関することは事務職員が管理しています。現在本校の事務室では子どもはもちろん、保護者、地域の方からも広く要望や意見を集めています。何かありましたがQRコードからご意見をお寄せ下さい。

DAIICHIトピックス

もう運動会の取組が始まっています

今日、6年生の教室では応援団の話し合いが始まってあっていました。学校としては連休明けから本格的に運動会の練習が始まりますが、すぐ応援練習にも入れるように前もって準備しているんですね。さすが6年生だなと感心しながら見ていました。(教頭 米澤)

学校たんけん

今日の1・2時間目に1年生と2年生が学校たんけんを行いました。2年生が1年生の手を引いて、校内のいろんな場所を案内していました。校長室でも中で校長先生が仕事をされている様子を見ることができました。(教頭 米澤)

音読の学習頑張っています

国語の学習はどの学年も4月の最初は音読の教材です。教室から元気に物語を音読する声が聞こえてきます。ほとんどの学年が「音読発表会」をゴールに学習しているようです。今日も2年生が元気に音読発表会をやっていました。(教頭 米澤)

交通安全教室

本日、合志市安心安全推進課から講師を招いて交通安全教室がありました。高学年は本当なら運動場で行う予定でしたが雨が上がらなかったので体育館で交通安全について学習しました。本校の校区も交通量が年々増えてきているようです。特に自転車に乗るときは気をつけたいものです(教頭 米澤)

学校たんけんにそなえて

25日に1年生と2年生が学校たんけんを行う予定です。2年生が1年生に学校の中を案内するみたいです。今日は、2年生が1年生に案内するための練習をしていました。校長室や事務室の場所を確認して1年生に自信を持って案内することができそうです(教頭 米澤)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 田中 知博

運用担当者 教頭 米澤 哲也

教諭 辻 建成

※60万アクセス達成(R7.9.30)

※70万アクセス達成(R7.12.10)

緊急な連絡がある場合、安心安全メールにてお知らせします。

詳細は安心メール登録案内をご覧ください。