2021年12月の記事一覧

12月7日

今日の給食のメニューは、コッペパン、カレーうどん、ヨーグルト和え、きびなごフライです。

〈乳酸菌〉

乳酸菌は、お腹の調子を良くしてくれる整腸作用のほかにもコレステロールの低減作用、免疫力を高める作用、老化の予防作用などがあります。ヨーグルトやチーズ、漬け物など発酵食品の製造にも使われており、それらの食品を食べることで体内に取り込むことができます。ところが、食べ物や飲み物で乳酸菌を摂取しても、残念ながらそれがいつまでもヒトの腸内に留まってはたらき続けてくれるわけではありません。そのため、日々さまざまな食べ物から摂取したり、乳酸菌のエサとなる成分を含む食べ物を食べたりする必要があるのです。しかし、「乳酸菌」という名前の菌が存在しているわけではありません。乳酸菌は、炭水化物や糖を消費して「乳酸」という物質を作る微生物(菌)の総称です。(出典:Medi Palette HP)

読み聞かせ(1・2年)

今日は1・2年生の紙芝居を福連木の仁田さんにして頂きました。紙芝居のステージも工夫して頂き、子供達は真剣な表情で聞き入っていました。お話は浜田廣介さんの 「三日めのかやの実」でした。つぐみ親子のなごやかないとなみの美しさが目に浮かぶお話です。

仁田さんいつも読み聞かせありがとうございます。

今日は2年生がまち探検に行きました!高浜のまちを歩いて回るよ。

無人販売所だよ。

ひとつ100円!

白磯旅館です

郵便局におじゃましました

消防署にも

高浜ブドウの葉っぱが赤くなっている。照れるなあ。

カトレアさんにもおじゃましたよ。おいしそうだなあ。

変顔パシャリ

ただいまー。

地域のいいところをたくさん発見できました。

続いて3年生図工 真剣な表情です

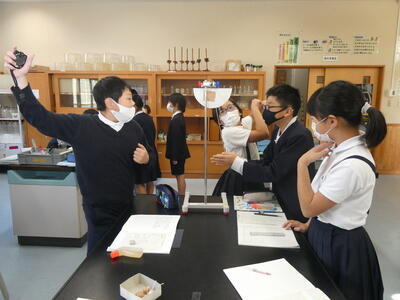

さいごに5年生理科 ふりこの一往復する時間は、何によって決まるのでしょう?

子どもたちの予想では、①振り子の長さ、②おもりの重さ、③ふれはば、が関係している、ということでした。

さてさて、実験だ。条件を整えて調べます。

ふりこと一緒に踊る?5年生。

(ふりこの周りではそんなに動かない方がいいような…。)

結構時間がかかりましたが、実験結果が出そろいました。次の時間にまとめをします。

12月6日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、五目焼き、じゃが味噌汁、昆布和えです。

〈ジャガイモ〉

ジャガイモにはスーパーでよく見かける男爵いもやメークインの他にも、たくさんの品種があります。その特徴によって分けると粉質・粘質・中間質三つに分けられ、それぞれ向く料理も異なります。粉質のジャガイモは、でんぷんが多いのが特徴で、加熱することで「ほくほくした食感」が楽しめます。男爵・キタアカリ・アンデスレッド・ベニアカリ・ジャガキッズ・ジャガキッズパープル等は、粉質のジャガイモです。煮くずれしやすいため、煮物よりもポテトサラダやコロッケなどに向いてます。粘質のジャガイモはでんぷん価が低く、「煮崩れしにくい」のでカレーやシチュー、おでんなど長時間煮込む料理に向いています。メークイン・とうや・レッドムーンがこの仲間です。中間質のジャガイモは、粉質と粘質の両方の良いとこ取りの品種が多く、揚げ物から煮物までどんな料理でもオールマイティにこなす万能選手が多いのが特徴です。インカのめざめ・グラウンドペチカ・シンシア・十勝こがね・北海こがね・タワラヨーデル等の品種があります。(出典:Valor Navi)

今日は、福連木子守唄保存会の方々をお迎えして、5,6年生が福連木の子守唄についてお話を聞いたり唄を聞かせてもらったりしました。江戸時代、福連木から人吉球磨地方に子守奉公に行った女の子が、子守のつらさや家族と会えない寂しさをうたったのが、福連木の子守唄といわれています。その詳しい背景も教えてもらいました。

お話を聞いて、本当に勉強になりました。保存会の方の唄は当時を思わせるような唄でした。この地域の財産を、小学校でも受けついでいきたいと思いました。

4年生は総合学習で下田温泉の学習に行きました。

天草ケーブルネットワーク(ACN)と熊日新聞の取材を受けたぞ!

「白鷺が見つけてくれた下田温泉」

足の湯の後は、下田温泉に入っちゃいましたよ。いい湯だな♪あははん♪

妙見浦に続く道も、今日は晴れて気持ちがよかったです。波も穏やか。下田の海岸は奇岩奇石がいっぱい。

ここはかつてTVのCMにも登場したスポットです。

みなさまもぜひ、下田温泉に来てね。あったまるよ!

12月3日

今日の給食のメニューは、高菜ご飯、里山サラダ、ワカメたっぷりつみれ汁です。

〈キャベツ〉

キャベツはブロッコリーやカリフラワーなどと同じアブラナ科アブラナ属の多年草で、その祖先はその薬用効果の大きさでしばしば話題になる「ケール」です。そして、このキャベツもその一部を引き継いでいます。中国から入ってきた呼び名も定着し、別名で甘藍(カンラン)ともいいます。キャベツが日本に入ってきたのは江戸時代頃とされていますが、当時はほとんど食用とはされず、本格的に食用として栽培されるようになったのは明治時代に入ってからです。とはいっても、当時はまだまだ一般的に普及していた訳ではなく、戦後になって洋食文化と共に一気に普及したようです。(出典:旬の食材百科)

〈大江 イルミネーション〉

11月21日(日)に大江地区振興会で大江教会・ロザリオ館周辺のイルミネーションの設置作業があり、本校児童もお手伝いしました。そのときの写真を大江地区振興会の青木さんに頂きましたので紹介します。

大江教会からロザリオ館一帯のイルミネーションは、11/28(日)~1/2(日)までの15:30~22:00に点灯されます。天草町では他にも白鶴浜海水浴場のイルミネーションとライトアップが11/28(日)~2/14(月)の17:00~22:00に点灯され、SUNSET CAFEは期間限定で夜間営業されます。また、下田温泉足湯広場でも12/5(日)~1/8(土)の17:00~22:00まで、イルミネーションが点灯されます。冬の天草西海岸は、イルミ&ライトアップ祭りです!

5年生理科 振り子の動き 振り子の一往復する時間を実験して調べました。

委員会活動 今日は2学期の反省と児童会総会の準備をしました。なんだか楽しそうな給食委員会

2学期は給食アンケートの集計をしました。

保健環境委員会は掃除用具点検をしています。

ばっちりだったよ!

体育委員会 ボールの空気入れ 空気が抜けているボールが結構たくさんありました。

放送委員会と運営委員会の写真はありません。ごめんなさい。

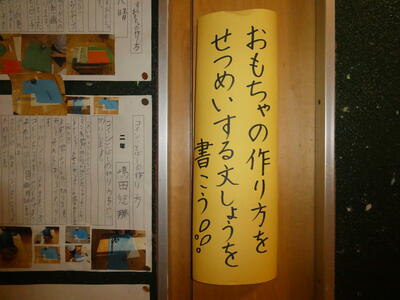

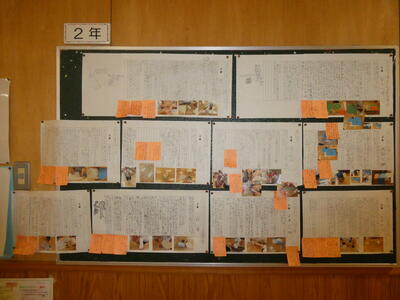

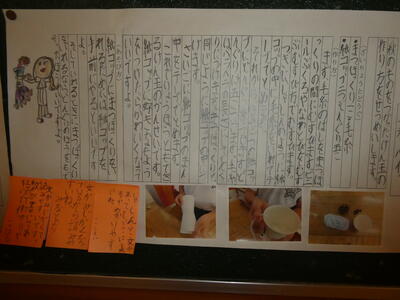

2年生 国語「おもちゃの作り方を説明する文章を書こう」

放課後456年ドッジボール!!!

また来週~!

12月2日

今日の給食のメニューは、チーズパン、ベーコンと白菜のクリーム煮、ミニトマト、パイです。

〈白菜〉

白菜はアブラナの一種で、チンゲンサイや山東菜など沢山のアブラナ属の仲間です。日本の食文化には欠かせない野菜で、その生産量も大根やキャベツに次ぐ量となっています。今の様な形のものが日本に定着したのは明治から大正にかけてとの事なので、比較的新しい野菜と言えます。そんな白菜にもいろいろな品種が有り、大きく分けると結球、半結球、不結球の3タイプがあります。品種としては一般的な結球白菜、半結球の長崎白菜、オレンジ白菜、紫白菜、ミニ白菜、サラダ白菜、ふくたちなどがあります。生産量が多いのは茨城県と長野県で、その両県で全国の約半分を賄っている事になります。ただし白菜は、日本人にとってとても身近な野菜なので、北海道から沖縄まで全国で栽培されています。(出典:旬の食材百科)

〈セイバンナス〉

熊本市(西区)から2時間30分かけておいでになりました。セイバンナスは市販されていないとのことで、「セイバンナス」や「スズメナス」などのワードで検索されていたら、たまたま本校ホームページがヒットしたそうです。挿し木にして育てられるとのことで枝を切ってもらって行かれました。「挿し木でうまく増えたら、写真を送ってくださいね。」と頼んでおきました。「実った実を食べなくていいんですか?」と言われたので、かじってみました。とても苦かったのですが、体に良さそうな味がしました。「せっかく来たので下田温泉に入って帰ります。」といっておられましたので、「下田温泉は天草でも歴史が古く、泉質も素晴らしいんですよ。」とコマーシャルしときました。たまたま育ったセイバンナスの不思議なご縁ですね。どうぞ、お気をつけてお帰りください。

12月1日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ねぎ味噌マヨ焼き、白玉団子汁、ごま和え

〈ねぎ味噌〉

ねぎの青い部分は風味が良いので、コクのある味噌との相性は抜群です。炒め物、和え物、焼き物など肉や魚だけでなく野菜や玉子と組み合わせることで様々なアレンジが楽しめます。また、マヨネーズやバターとも相性が良いため、実にたくさんのレシピがネット上で紹介されています。挑戦してみるといいですね。

〈セイバンナス〉

セイバンナスもたくさんの花が咲き、小さな実ができています。

以前連絡頂いた熊本市の歯科医の方が、明日見に来られます。気をつけておいで下さい。