学校生活

4月1日

1・2年生が育てたチューリップが今、見事な花を咲かせています。

入学式までもってくれれば良いんですが

今日から令和4年度、みなさん学年が1つ上がりましたね。今日は新6年生の女の子たちが学校に遊びに来てくれました。遊ぶだけでなく、お手伝いもしてくれました。そして、例によってカメラでいろんな写真を撮ってくれました。この人たちのグループ名は「亀カメCLUB(かめかめくらぶ)」です。(私が勝手に名付けました(^▽^))どっかで聞いたような響きですが、気にしないでください。

その人たちが撮った写真がこれ

理科大好きな人たちで、6年生の理科で学習する光合成の勉強のためのジャガイモ畑の「草引き」をしてくれたようです。いつもありがとう。

余談ですが「草引き」は関西地方の方言で、全国的には「草むしり」・「草抜き」・「草取り」などが一般的だそうです。

3月31日

春の校庭 花いっぱい はっとするほど美しい (頭韻・脚韻を踏んでみました!)

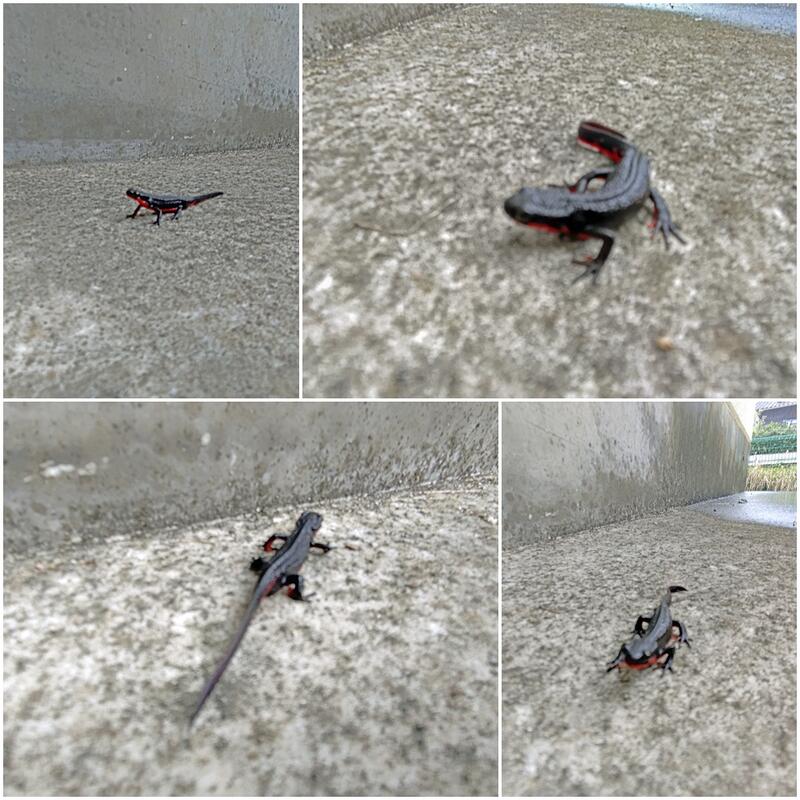

今日は令和3年度の最終日。学校には来校者も少なく閑散としていますが、珍しい訪問者がありましたので紹介します。ジャジャ~~~ン。

そうです。イモリくん(さん?)です。淋しくなって川から上がってきたのでしょうか?それとも年度末のご挨拶に来たのでしょうか?至近距離から写真を撮っても堂々としていました。

さて、令和3年度も今日で終わりです。

明日から始まる令和4年度が、すべての人にとってよい1年となりますように(^∧^)

3月30日

登り棒完成間近です

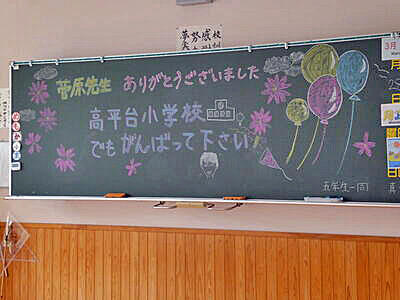

退任式の日

先生方とのお別れ

こどもたちとのお別れ

出逢えば別れは必ずやってきます。それは仕方の無いことです。そして「逢っている時間が大切だったんだ。」ということを別れるときになって気付きます。

先生方、いつまでもお元気で!またどこかでお目にかかれる日を楽しみにしています。

3月29日

昨日、運動場東側の登り棒の撤去工事がありました。ということは‥‥

そうです。4月からは新しい登り棒に変わるのです。楽しみ~

今日は更に工事が進んで支柱が立ちました。

退任式で5年生がお手紙を書いてくれました。じっくり読みますね。

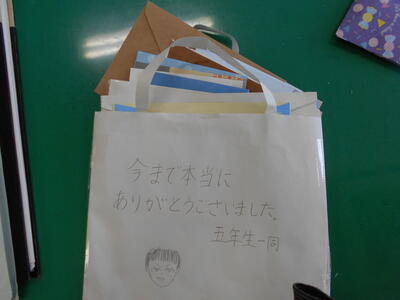

こんなプレゼントをくれた人も。

ありがとう。何かにさげて使います。

3月28日

今日は退任式でした。

地域の方々、保護者のみなさま、子どもたち、今までありがとうございました。天草小学校でたーーーくさん思い出ができました。4人の先生達は天草小学校を離れますが、いつまでも子どもたちのことを応援しています。

3月26日

春休み2日目。みんな楽しく過ごしていますか。昨日は風雨がひどかったですね。でもがんばって桜は持ちこたえています。今日は福連木の桜を紹介します。とてもきれいに咲き誇っています。

3月25日

春休み一日目。児童のみなさん、元気ですか。昨日は感動的な卒業式でしたね。

春休みのうちに、絵の具道具や習字道具、クーピー、クレパス、筆箱の中身などなど、点検しておきましょう。

さて今日は紹介しきれていなかった分を載せます。

〈6年生 「みんなの家」のみなさんへお礼〉

一学期に交流した大江の福祉施設「みんなの家」のみなさんへ、タペストリーを作って持って行きました。フェルトの花をひとつひとつぬいました。その他にもタブレットで動画を作ったりもしていました。

〈1,2年生合同体育〉

最後の記念写真だぞ!

2ねんせいだけ

1ねんせいだけ

お茶目な子どもたちでした。

3月24日

今日は卒業式 下の写真は卒業式前の朝の様子です。

卒業式直前まで6年生は練習していました。その様子から「絶対素晴らしい卒業式になる」という確信が持てました。

先生達はいつまでもみんなの応援団です。それは卒業してもかわりません。

中学校でもがんばってください (^.^)/~~~

3月23日

今日の給食のメニューは、きびごはん、ちくわカレー煮、アーモンド和え、相性汁です。

〈アーモンド和え〉

アーモンド和えは、茹でたキャベツ、ほうれん草、もやしなどの野菜を2,3㎝に切って 調味料で和え、アーモンドをふってよく混ぜたものです。香りもよく、パンにもご飯にも合う野菜料理です。アーモンドには脂肪の酸化を抑えるビタミンEやコレステロールを下げる作用を持つ一価不飽和脂肪酸が含まれています。また、抗酸化作用を持つポリフェノールは、ほうれん草とアーモンド両方に含まれていて、悪玉コレステロールであるLDLの酸化を抑制します。

(出典:薬樹)

今日は修了式でした。各学年代表児童の今年度頑張ったことの発表がありました。

みんなそれぞれ漢字や計算、整理整頓、あいさつ、繩跳びなど目標を決めてよく頑張り、力が伸ばせた1年間ではなかったでしょうか。

修了式が済んでから、読書や漢字計算大会の表彰もありました。

こちらでもみんなの頑張りがよく分かりました。読書活動については、学年によって読む本のページ数が違うので冊数だけでは読書量は測れませんが、最も多く読んだ人は、2年生の男子で541冊でした。昨年度の読書の平均冊数は一人180冊を超えていたと思いますが、おそらく今年度も同じくらいは、いっているかと思います。平均すると2日で1冊のペースということになりますね。

ちなみに、今年度の卒業生で6年間で読んだ本の冊数のチャンピオンは924冊、2位は759冊、3位は693冊でした。本は心の栄養と言われますが、心も体も大きく成長して、明日6年生12名は卒業します。

3月22日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、野菜とベーコンのスープ煮、つくね、キャロットスチームケーキです。

〈ハムとベーコンの違い〉

ハムを作る主な部位はもも肉です。もも肉で作られたハムはボンレスハム、骨付きハムに分類されます。その他、ロース肉はロースハムに、肩肉はショルダーハムに、バラ肉はベリーハムに加工・分類されます。製造工程では、塩漬けし、熟成させた後にケーシング(型に詰める)したり、糸で巻いたりしてから更に薫製させます。仕上げにスチームで蒸したり、ボイルして作成されます。ハムは加熱食肉製品です。一方ベーコンを作る主な部位はバラ肉です。その他、ロース肉ではロースベーコン、肩肉ではショルダーベーコンとなります。製造は裸肉の塊を塩漬けして熟成し、低温で薫製にします。仕上げにボイルや、スチーム加工等を行わず、薫製で終わるものをベーコンと呼んでいます。ベーコンは保存食品です。(出典:TABI LABO)

ありゃりゃ!5年生が本当にちっちゃくなっちゃいました。

〈5年生 電気を通すとどうなるの実験!〉

みなさん「電気パン」って知っていますか?ステンレスの板に電流を流して作る蒸しパンのことです。

1リットル牛乳パックをステンレスの板の高さに切って、ステンレス板を両端にセットします。ホットケーキミックスを混ぜて流し込みます。子ども達はチョコチップ入りがお好みだそうで、チョコチップを入れています。

そしてステンレス板に、わに口クリップをくっつけて、コンセントをつなぎます。

最初はパックの半分のところだったのに、コンセントをつないで数分で、あっという間に膨らんできました。

ほら。大盛り上がり。

じー。まだかなー。

「蒸しパンのいい匂いがしてきた!」「えーおれ、鼻づまりだからわからん。」

湯気がなくなったら、火が通った証拠!

どれどれ~

じゃん。

早速食べるぞー 「おいしい」「ちゃんと火が通っています」

次は焼いてみた。

〈春見つけ〉

児童玄関のおたまじゃくし

めだか

天草小桜の開花宣言!

小川のせせらぎ

〈4年生外国語〉

今日のめあて「学習したことを使ってゲームをしよう」

さて、明日は修了式です。一年間のまとめの日です。キリッと気持ちを引き締めて式に臨みましょう。白靴下とブレザー着用です。では、また明日。