学校生活

12月14日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、焼きシシャモ、八宝菜、かぼちゃサラダです。

<白菜>

ハクサイは英語で「チャイニーズ・キャベツ」とも言われるように中国原産で、東洋を代表する野菜のひとつです。日本では、日清・日露戦争で出兵した兵士が、種を持ち帰ったことで本格的に栽培されるようになりました。 現在の主流は、内側が黄色みを帯びた黄芯系ですが、鮮やかなオレンジ色の品種もあります。また、持ち運びしやすく、食べ切りサイズのミニハクサイも登場し、人気を集めています。ハクサイと言えば、葉が巻いた結球タイプが一般的ですが、他に半結球や結球しないものもあります。水分が多く、低カロリーな野菜です。ハクサイの栄養素で比較的多く含まれるのがカリウムとビタミンCです。カリウムは体内の余分な塩分を排出するので、高血圧の予防や、老廃物の排出を促進する働きがあります。ビタミンCは、免疫力を向上させるので風邪の予防に効果があります。(出典:国消国産 ~JAグループ~)

12月13日(火)

今日の給食のメニューは、パインパン、キビナゴフライ、焼きビーフン、ブロッコリーサラダです。

<ブロッコリー>

ブロッコリーには、カリウム、ビタミンC、ビタミンK、β‐カロテン、スルフォラファンなど体を健康に保つために必要な栄養成分が多く含まれています。しかし、長時間空気や水に触れたり、高温で長時間加熱したりすると、栄養成分が減少します。しかも、収穫後のブロッコリーは、土から栄養を吸収する代わりに、ブロッコリー自身に含まれる栄養成分を使って成長するのです。ブロッコリーは常温で保存すると、成長によって多くの栄養が失われます。とくにビタミンCは、3日で半分程度まで栄養成分が失われるのです。しかし、冷蔵保存中もブロッコリーの栄養は少しずつ低下していきます。購入したブロッコリーは、新鮮なうちに調理しましょう。

(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

<児童総会>

今日、天小タイムの時間に児童会総会がありました。各委員会から2学期の反省、児童のみなさんへのお礼とお願いの発表の後、1年から3年生までの各委員会へのお礼の言葉がありました。また、放送委員会による「放送コンテストの表彰」と「クイズの全問正解者の表彰」がありました。各委員会の常時活動やみんなが楽しめる企画などによって学校生活が豊かものになっています。

<児童会企画~縦割り班対抗ドッヂボール~>

運営委員会が計画した「縦割り班対抗ドッヂボール」が本日昼休みに行われました。さすがに高学年は力強いのですが、自分がキャッチしたボールを低学年の児童に渡して投げさせるなど優しい気遣いもみられ、みんな楽しく参加することができました。

<警察の仕事~3年生~>

いつも登下校時の見守りなどして頂いている大江派出所の清永巡査部長においで頂き、警察の仕事について教えて頂きました。無線機や防御盾なども見せて頂いたり、パトカーも見せて頂いたりして子供たちは警察の仕事に対する興味関心を深めることができました。清永巡査部長、公務ご多用にもかかわらず、子供たちのためにおいで頂き、ありがとうございました。

12月12日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレー、フルーツヨーグルトです。

<カレー>

カレーライスはラーメンと並んで今や日本の国民食と言われる存在になっています。日本のカレーは、インドを植民地支配していたイギリス人が自国に持ち帰り、イギリス風(欧風)にアレンジしたものが日本に伝わり、さらに日本風にアレンジされたものが、ルーツとされています。カレーがはじめて日本の文献に登場するのは江戸末期ですが、実際に食べられるようになったのは明治初頭です。その後、洋食食堂ができるにつれ、カレーが一般にも広まっていき、明治の終りころからカレー粉だけでなく、即席カレー製造への挑戦が始まりました。大正12年には現在のエスビー食品(当時の日賀志屋)が日本で初めてとなるカレー粉の製造に成功し、 洋食屋、レストランだけでなく、次第に一般家庭でもカレーが食べられる素地ができました。(出典:神田カレーグランプリ)

<学校視察>

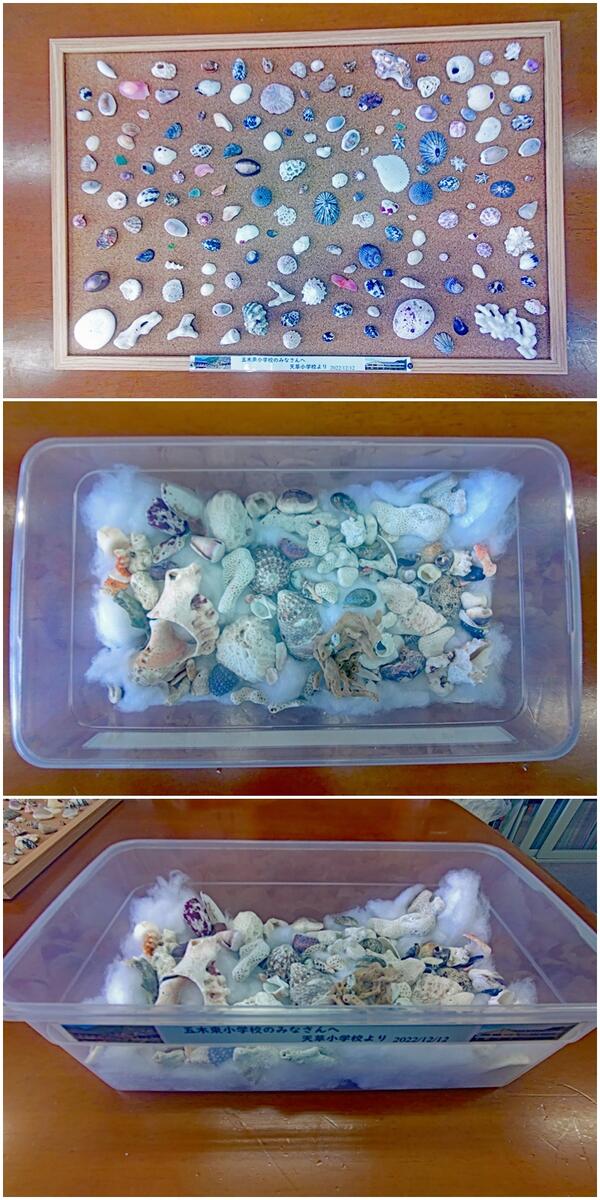

本日、五木東小学校の校長先生と、熊本市立碩台小学校の校長先生が学校視察においでになりました。全校児童が、ウェルカムソングとして「福連木の子守唄」を唄いました。五木東小とは、福連木の子守唄と五木の子守歌のつながりで交流が始まって5年がたちました。5年前は夏休みに天草小学校が五木村に出かけ、4年前は五木村から天草町に来ていただきました。それから、コロナ渦となり、直接交流ができなくなりましたが、リモート交流を続けています。碩台小学校の校長先生は、熊本県小学校教育研究会音楽部会の会長を務めておられ、来年度の同部会が発行する「音楽ノート」にQRコードをつけ、本日録音されたものが聞けるようにしたいとのことでした。統合前の旧高浜小に勤務をされておられたとのことで懐かしがっておられました。

歌をお聴かせした後、五木東小の校長先生には、6年生が天草町大江の須賀無田海岸で集めた貝をプレゼントしました。海の香りが五木東小学校に届くといいなと思います。

12月9日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりごはん、タチウオフライ、もずく汁、おかか和えです。

<お魚給食の日>

今日のお魚は、タチウオです。天草市から給食で食べて欲しいということで頂きました。タチウオは、EPAとDHAを多く含む魚です。イコサペンタエン酸(EPA)は血小板がかたまる物質を作り出さないようにし、血液をサラサラにしてくれます。また、血中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らすとともに、善玉コレステロールを増やし、動脈硬化、脳梗塞、高血圧、高血圧の予防するはたらきがあります。体内では生成できないドコサヘキサエン酸(DHA)は、脳の発達や老化予防に効果があります。その他にもビタミンDやナイアシンも豊富に含みます。ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨粗鬆症を防ぐはたらきがあります。ナイアシンは、血行をよくし、肌を健康に保つだけでなく、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドを分解するはたらきがあります。(出典:市場魚介類図鑑)

<大江漁協のすり身>

大江漁協のすり身は、びっくりするほど美味しいです。レンコンと人参を刻んですり身と合わせ、サラダ油で焼きました。

12月8日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、冬野菜のグラタン、ふわふわスープ、アーモンドサラダです。

<グラタン>

今日の冬野菜のグラタンは給食センターで一つ一つ手作りしたものです。「グラタン」はフランス料理の一つで、元々はアルプス山脈の麓「ドーフィネ地方」の郷土料理でした。小麦粉と牛乳で作った「ペシャメルソース」をオーブンで焼き、表面を焦がすようにして作ります。「グラタン」は「グラッテー」という言葉が元になっていて、もともとは鍋についたお焦げを「削り取る」という意味でした。

<大江の宝を見つけよう>

5年生が大江見学に行きました。漁協では定置網のや加工場を見学させていただきました。保冷庫はなんとマイナス20℃だそうで、経験したことのない温度に震えました。次に天草でも早くから天然塩づくりをしておられる「天草塩の会」の塩屋を見学させていただきました。天日と釜炊きの二通りの製法で作っておられることが分かりました。味見をさせていただきましたが、しょっぱさのなかに天然塩特有のほのかな甘みと苦みがあることが分かりました。それから、大江教会やロザリオ館も見学させていただきました。教会や信仰の歴史が分かりました。天気もよく、抜けるような青空と白い教会のコントラストが素晴らしかったです。また、養豚業の方にもお話をお伺いすることができました。大切に育てられていることが分かりました。ご協力いただいた大江漁協の皆さん、天草塩の会の皆さん、大江教会の皆さん、ロザリオ館の皆さん、養豚業の皆さん、ご多用にもかかわらず、見学させていただきありがとうございました。おかげで大江の産業・歴史・文化・伝統を学ぶことができました。

12月7日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豆腐ハンバーグ、里芋の煮物、リンゴです。

<リンゴ>

リンゴは人類が食した最古の果物で、起源は約8000年前とされています。日本では明治時代から栽培が始まりました。栄養価が高く、食べやすいため、世界中で好まれています。欧米では「一日一個のリンゴは医者を遠ざける」といわれてきました。低カロリーで腹もちが良いのも魅力です。食物繊維は皮に多いので、皮ごと食べましょう。切ると茶色に変色するのは、果肉のポリフェノールが酸化するためです。しばらく食塩水かレモン水に漬けると変色を防げます。ちなみに12月国内の出荷ランキングは、青森県、長野県、山形県、岩手県、福島県の順です。(出典:JA ホームページ)

<人権集会>

今週は校内人権週間です。その一つの取り組みとして、3時間目に人権集会がありました。児童会の運営委員さんたちが劇で問題提起をしてくれました。外国からやってきた女の子が昼休みに読書をしていて、みんなが外遊びに誘うのですが、「私は読書がしたい。」と言って誘いに応じてくれないという場面でした。「何が課題でどうしたらよいか。」を縦割り班に分かれ話し合い、班のリーダーが発表してくれました。いろいろな考え方が出されましたが、みんなで人権について深く考えることができました。それから「天草小なかよしのちかい」をみんなで確認し、今月の歌「♪友だちになるために」を唄って閉会しました。そのあと学級に帰り、まとめを行いました。

12月6日(火)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草町ポークの生姜焼き、ワカメスープ、キャベツのサラダです。

<天草町ポークの生姜焼き>

今日は、大江ピッグクラブから無償提供していただいた大江豚メニューの第2弾です。前回ピッグクラブの皆さんにおいで頂いたときお話を伺う中で、「重さをそろえてポークステーキのカットするには大変時間と手間がかかる。」ということが分かりました。食材の無償提供のみならず、天草町の子供たちのために労力も提供していただいていることに感謝しながらみんなでいただきたいと思います。

<読み聞かせ>

今日は、1・2年生の読み聞かせでした。葛籠貫さんに持ってきていただいた本は、「ごめんね ともだち」でした。キツネと初めて大げんかをしたオオカミは、仲直りがしたいのに「ごめんね」と心の中では言えるのに、口に出して言うことができません。・・・・・・といったお話です。この本の作者は内田麟太郎さんです。偕成社のホームページで調べてみると、内田さんは1941年福岡県大牟田市のお生まれです。『さかさまライオン』で絵本にっぽん賞受賞、『がたごとがたごと』『すやすやタヌキがねていたら』で日本絵本賞受賞、『うそつきのつき』で小学館児童出版文化賞受賞という輝かしい受賞歴です。その他にも詩集『ぼくたちはな く』で三越左千夫少年詩賞を受賞されていました。ほかの主な作品は「ワニぼう」シリーズ、『十二支のおはなし』、「おれたち、ともだち!」シリーズなど多数あります。葛籠貫さん、いつもよい本を読み聞かせしていただき、ありがとうございます。

<ようこそ天草小学校図書室へ>

子供たちが本好きになるきっかけは、読み聞かせはもちろん、本が読みたくなる図書室の設営にもあると思います。学校司書の先生の工夫で現在は、12月らしい設営がなされてています。子供たちはひとり年間100冊以上を目標にこの5年間取り組んできましたが、毎年ほぼ全員が達成できています。ちなみに昨年度の平均読書冊数は180冊を超えていたと思います。そんな環境の中で、ますます本好きの子供たちになってくれるといいなと思います。

12月5日(月)

今日の給食のメニューは、麦ごはん、魚の煮付け、豚汁、ひじきの油炒めです。

<メバル>

メバルは日本中でとれる代表的な近海魚です。大きな目が張り出して見える事から、眼張と呼ばれるようになったそうです。早春の海釣りの代表的な魚でもあり、「目春」や「春告魚」とも呼ばれています。 アカメバル、クロメバル、シロメバルの三種はかつて「メバル」という同一種として扱われていましたが、2008年に見直され、「アカメバル」、「クロメバル」、「シロメバル」をそれぞれ別種とみなすよう分類されました。その他にもウスメバル、エゾメバル、トゴットメバルなどがありますが、青森など東北地方ではウスメバルをメバルと呼ぶなど、地方によって呼び方が違います。(出典:旬の食材百科)

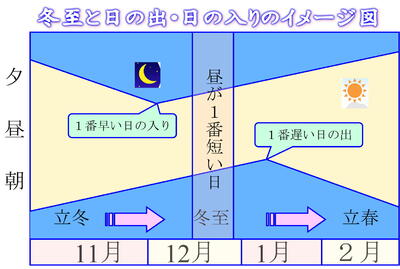

<一年の中で最も日の入りが早い時期>

冬至といえばカボチャですね。理科教材園のカボチャもだいぶ大きくなってきました。ところで、今年は12月22日(水)に二十四節気「冬至」を迎えます。冬至は昼間の太陽が最も低く、一年の中で最も昼の時間が短くなる日です。しかし、昼の長さが最も短いからといって、冬至の日が日の入り時刻が最も早く、日の出時刻が最も遅くなるわけではありません。じつは、日の入りが最も早いのは冬至よりも前の時期で、ちょうど今頃が一年の中で最も日の入りが早い時期となります。そして、冬至に向けて日没は少しずつ遅くなっていきます。一方、日の出が最も遅くなるのは冬至よりも後の時期で、ちょうどお正月の頃にあたります。その中間頃に当たる冬至が、昼間の長さが(日の出から日の入りまで)が最も短い日なのです。(出典:ウェザーニュース)

イメージ図で表すと下の図のようになります。

12月2日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、五目卵焼き、キムチのピリ辛味噌汁、柿なますです。

<柿なます>

柿なますは奈良県の郷土料理です。奈良県では、古くから大根と人参を使用した紅白なますに、干し柿を入れた柿なますが正月の定番おせち料理の一つとしてとして食されてきました。白い大根と赤い人参を混ぜた紅白の色は、水引を意味し、平安の願いが込められています。この「紅白なます」に柿を入れることで、柿の甘み、旨味が加わり、味わい深い酢の物になります。干し柿を使うことが多いのですが、生の柿を使うこともあります。また、柚子の皮を千切りにして飾ることもあります。砂糖が高価だった時代、干し柿は砂糖の代わりに料理などに使われていたそうです。(出典:農林水産省~うちの郷土料理~)

12月1日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、冬野菜のシチュー、白身魚フライ、ビーンズサラダです。

<冬野菜>

白菜、ほうれん草、大根といった、冬に旬を迎える野菜たち。冬野菜の特徴は、寒さで凍ることがないよう、細胞に糖を蓄積するため、糖度の高い野菜が多いことです。冬野菜は甘くておいしいと感じるのはこのためです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養価を多く含む野菜は、免疫力を高め、風邪の予防にも効果があるといわれています。いいことづくしの冬野菜、煮物や鍋など、体が芯から温まる料理に使って、寒い冬を乗り切りましょう。(出典:農林水産省HP)