2019年7月の記事一覧

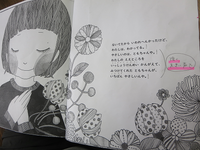

校内童話発表会

7月11日(木)低・高学年に分かれて、各学級から代表二名が、童話発表をしました。

春ごろに本を選んでからずっと、学校でも練習をしていましたね。

おうちでも、こんなふうに読むといいよ とアドバイスを記入してもらっていたり。

12人の発表、とにかくまず、よくおぼえたな~と感心しました。

(自分ときたら物覚えが悪くなって・・・、もううっかり忘れも多くて・・・あ、それはどうでもいいこと・・・)

一生懸命!や緊張の顔やしぐさがかわいくて仕方かなったのは、休み時間などに練習するところや、眠る直前まで練習をして、いつも枕元に置いていたと言っていたことや、廊下から靴箱までブツブツ言いながら(練習しながら)歩いていたりがみえていたので・・・・。

発表会の最後に校長先生からのお話がありました。

「さて、童話発表会は何のためにしているでしょうか?」

必死に練習してきた子どもたちは「せなんから しよるとです!」

と言わんばかりの ????の顔です。

校長先生は、

「お話を覚えるためだけではありません。

その本のことから、気持ち(たのしかったところ、かなしかったところなど)を自分が『伝える!』ためです。

そのための『工夫』を、発表の時に上手にしているところがいっぱいありました。例えば・・・・。」

と、きちんと前を向いてみんなの方を見ていたり、声の大きさを変えたり、動作をいれていたり・・・の工夫など子どもたちの良かったところをたくさんほめながら、郡市発表会や来年に向けて、「もう少しこんなところも!」と、普段 人とお話をするときの姿勢や目線、本をこれからもいっぱい読みましょう!とお話をしてくださって、全体の発表は終わりました・・・・

・・・・また、学級での発表を途中にしている子は、やり遂げるためにもう一度本文をコピーしなおしてもらい、海の日明けに再チャレンジ発表する子もいます。

図書の先生たちが、きめ細やかに「できる!」を応援しています。

高校生が少し前、投稿していた地元誌の『読者のひろば』欄に

「「読む」はもともと「数を数える」意味を持ち、そこから「先を読む」「予測する」ということになったそうです。AIが一番苦手なことは、文章を読むこと そこから想像し、課題に対する答えを導くことです。・・・

「読む」=「想像する」力を養うことが、AIに勝つ1ランク上の人間になれる方法と学んだ・・・・」

とありました。

『imagination』ですね。

授業参観 その②

7月8日 月曜日 教育事務所の方による経営訪問がありました。

昨年は1日総合訪問。

今年は「経営」つまり、教育目標を達成するために、継続的・計画的に実行に移せているか、管理遂行しているかを、授業参観と面談で。

今年 体育で教えてもらってから、のぼり棒が上まで行けるようになった子に聞きました。

「よくのぼってるね。」

上まで行けるようになったことが、うれしいのだろうなと思っていたら「上から見ると気持ちがいいんです。」と、地上の視点とはちがうことを話してくれました。

毎日、31人の子ども達と一生懸命に・・・のつもり。

でも、今年度になって3か月が経ち、少しずつ変化や成果もあるし、うまくいかなくなっていることや、課題もでてきています。

自分たちだけ(同じ高さの視点から)では気づかないこと、知らないことがたくさんあります。

少人数だからこそ、学校の中からだけではなく、ちがう視点からのご指導やご意見をいただけることを、とてもありがたく思います。

お世話になりました。

・・・実はこの日の朝、少しずつスタートが遅くなっていたのか、朝ランの後の朝ミーティングが、朝ボランティアの時間にずれ込んでいて、先生から注意を受けたのでした。

子ども(だけ)ではなく、自分!・・・ゆるみの自覚なしにハッとしました。

授業参観その①

7月5日(金)

保護者の方においでいただきありがとうございました。

参観においでていた小国の歴史に詳しい方が、北里柴三郎さんのことを詳しく教えてくださいました。

3.4年生は、坂本善三さんのことでした。

前のお休みに、善三美術館でバッグやシャツにプリントをした子が何人もいる学級です。

夏休みにプール監視をしていただくので、救急講習をしていただきました。

親の学びプログラム 教育委員会と保護者の方にファシリテーターをしていただきました。

普段から保護者の方は、ご近所、同級生の親、お友だちなどでこまめにおはなしをされていますが、また違う切り口でファシリテーターの方が引き出しを開けてくださっていました。

お世話になりました。

おかえし

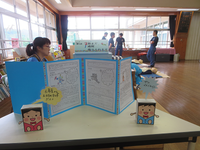

童話発表会の予選が各学級で行われています。

いよいよ校内本番の週になりました。

発表の練習をするとき、こんなふうに・・・と頭に浮かんでいるのは、これまでの読み聞かせの方かもしれません。

3.4.5.6年生

終わってから、

「読み聞かせ、毎年ありがとうございます。」

とお礼を言うと、

読んだ後に子どもが感想を発表してくれるのを聞いて、

「こちらの方が!ありがとうございます。子どもたちのおかえしに、もう1人目の子から、グッときてしまいました。」と。

毎回本屋さんで読む本を選んで、わが子に相談してから学校で読んでくださっているそうです。

1.2年生

七夕の週 タイトルは「たなぼた」でした。

読んでくださった方は、1年生とは初対面でしたが紹介すると、「あ~あそこん○○さんのまごな!」とみんなわかります。

あんこづくりが上手で、まんじゅうなどを販売されていますので、ぼたもちがでてきたところを読むときに、(きっと本文にはなさそうな)あんこがおいしくなるコツが入っていました!。

感想の発表でおかえし、1年生もみんな言えるようになりましたね。

ぷくぷくの前に、6年生からお気にいりの本の紹介がありました。

なが~い一冊の本のストーリーと感想をうまいとこ紹介するには、結構なスキルが必要です。

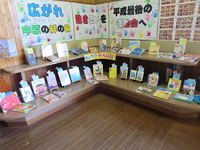

本を選ぶ図書室。

使いやすいだけではなくて、とっても居心地がいいんです。

週1回おいでている司書の先生による図書館の管理や掲示はもちろんですが、

それに加えて日常的に、本が好きな先生方が、隙間時間こまめに整理をしたり、たくさん本の紹介をしてあるのです。

この本読んでみよっかな・・・・と手を伸ばしたくなるような、コメントの付いた本がたくさんあります。

先週の授業参観のとき、全体会を待つ保護者の方も「あ!これわたしも子どものころ読んだ本だ!」と、ニコニコして本棚をながめてくださっていました。

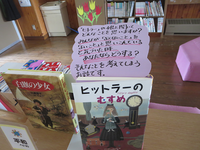

6年生が長崎修学旅行に行ったことをまとめた平和新聞ができました。

新聞のとなりには二枚の手紙があります。

戦争体験のお話をしてくださった方にお礼の手紙を送ったら、さらにまたお返事を返してくださいました。

「・・・・・先々にも原爆を時には想ひ出して語り継いでくださいね。

自分らは何一つ喜びもなく、心配と苦労、そして爆死した友を今でも忘れられません。

みなさん幸せで心豊かな生活をしてください。

学校では下級生をかわいがり、友と仲良く、家では老いたる祖父母を喜ばせてね。

又いつか逢へる日まで・・・」

食べること 生きること

その①

6月28日の給食は南小国町の味でした。

切り干し大根ごはん 牛乳 手羽もとのさっぱり煮 志賀瀬川サラダ つみれ汁

食事中に各教室で「南小国町の味の日です。」と南小国町で作られた野菜など説明していると

「ほんとだ!!先生!愛情が入っています!」と。

野菜の切り口と牛乳の飲み口がハート型になっていました。

その②

給食中の会話

先生「そうやってお箸をおくのは「渡り橋」っていうんだよ。」

子 「今日は南小国町の味の日だから、渡り橋じゃなくて「和田橋」(中原小学校前の橋の名前)ですね。」

(お!ウマイネ!)

その③

6月30日から7月2日までの二泊三日は、あしきた青少年の家で食事をいただきました。

入り口でサンプルを見て、並んで、おかずをとりすすめます。

ご飯と飲み物だけは、自分で好きな量をとってから「いただきます」

あしきた青少年の家も、毎食一汁三菜 栄養バランスを考えてありました。

間食もないので、連合小の子の中には、しっかりおかわりがをする子もいました。

おかずの種類がいっぱいあることを「ごはんの友がいっぱいです!」とうれしそうにとりに行く顔がよかったです。

その④

1年生の合同学習で給食センター見学をしました。

帰ってきてから給食を食べる時、「この大根だ!これを切るところを見ました!」

「こんくらい大きなしゃもじをつかってました!」などお話してくれながら食べていました。

給食を作ってくださっている方々の顔が見えました。

その⑤

7月5日 試食会のメニューは 小国ジャージー牛乳 ビビンバ ホットトマトスープでした。

試食会の後、栄養教諭のお話。

「給食はただのお昼はんではありません」と。

調理の方々(中原在住で、子どもたちのおうちの近所の方もいます!)メニュー考案にも活躍されていることや、子どもの好きなメニュー(揚げパンやコロッケやカレーなど)を手作りしてくれている写真や動画をみせてくれました。

汗だくだったり、冷たかったり、手間のかかる作業だったり・・・

感想に「地元の食材を使い、おいしく給食にしていただきありがたいと思います。」

ビデオで給食を作られている方々の苦労も見れてよかったです。とても大変ですね。いつもありがとうございます。」

「なるだけ天然だし、地元の食材、手間がかかりたい大変だと思います。本当にありがとうございます。」

その⑥

水俣で見学した資料館の展示にありました。

昭和30年の食事のサンプルで、給食のようにおかずがたくさんで、右奥のお皿には刺身の盛りでした。