2019年2月の記事一覧

日常に

学校給食週間の時に、栄養教諭がたくさんの廃棄される食べ物の写真を見せながら『食品ロス』のことをお話してくれた時に、

「世界では「飢え」や「栄養不足」で子どもが亡くなっている」と、他の国でおこっている事実を教えてくれました。

5.6年生の道徳の時『同じ空の下に』に『5秒間にいのちがひとつなくなっている』とあり、食料のことや、幼い子供たちが犠牲になっている世界の様子に目を向けていました。

その前の道徳では、自分たちの生活で、自分でしていることと、家族にしてもらっていることを分けて書き出していましたね。

からだつきはおうちの方と並んだり、追い越したりしていても、生活の中ではおうちの方にしてもらっていること(くくくっ・・・そろそろ自分でやってほしいこともあるよ!)がいっぱいあります。

子どもをめぐるいたましい事件がニュースで流れ、そのことについていろいろ考えて悲しい気持ちになります。

夜安心して体や心をやすめたり、朝ごはんを食べたり、日常の中で安らぐ場所を持てることは、子どもたちの発達も促します。

毎朝登校してすぐのランニングです。

先生「待ってくれ~~。」

朝からこんなエネルギーが湧いてくるんです。

朝ミーティングのお題が「今日の朝ごはん」のとき、子どもたちが「おみそ汁とごはんと納豆です。」とか「昨日のなべの残りです。」とか「パンとお茶です。」とか、何かを食べてきてくれていることを発表してくれます。

学校での学習はもちろん、家庭学習へのご協力もいただいていています。

「ゆたかに かしこく たくましく」に向かって、保護者の方や地域の方が近くに、一緒にいてくださっているのを実感します。

小さな学校を残してくださっていること、地域(社会)で子育てを支えよう!と子育ての環境を整えてくださっていることに気づかせてもらう今回のことです。(日常に感謝です。)

商売繁盛 初午!

1月末に1年生がお店を開きました。

お店の品物はオリジナルです。

魚屋さん ケーキ屋さん パン屋さん 花屋さん・・・

聞いたことのない新発売がいっぱいの品ぞろえ店ばかりでした。

買い物に行って『やりとり』をして、商品を買って、ちゃんとお金を払いました。

店員さんから「いらっしゃいませ~ん」と聞こえていたような気もしましたが、それももうかわいくて・・・。

5年生も買い物です。

小学校英語教育アドバイザーがおいでているときの授業でした。

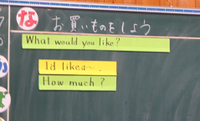

「What would you like?」

店員さんもお客さんも、英語で『やりとり』をしました。

こうしていろんな方が学校においでてご指導くださっていますが・・・。

教育の現場は学校だけではありません。

今年度、町内小学校は合同学習で、町の方のお話を聴かせていただいています。

2月4日は町内の6年生に『税金』について、役場税務課の方からいろいろ教えていただきました。

二か月後、一緒に中学生になるこれからの世代に示してくださったもの(特に後半の子どもの知っている映画を例に話してくださったところ)を印象深く受け取って帰ってきていました。

校舎が喋れたら

毎日の掃除です。

今年はいつもの年よりもあたたかいとは言っても、やっぱり水は冷たいです。

でも子どもたちは、ぞうきんを洗ってしぼってふいて、また洗ってしぼって・・・。

トイレの便器もごしごし、とってもきれいにしてくれていました。

もし教室や廊下や階段、トイレ・・・校舎がしゃべれたら、「いつもありがとう」って言っている!と思っていました。

今週になってそうじ担当場所が交代になりまだ数日。

頼りになる6年生が、中学校に体験入学に行き不在の日がありました。

普段、教室は2人 トイレは1人などでしているので、そこが1人とか0人になっているところもありました。

でも、自分の担当のところをしてからフォローに行っていたり、先生がひとりで教室そうじをしていたところに「手伝いに来ました!」と駆け付けていたり。

放課後の職員室でその先生が「うれしかったぁ」と話していました。

(毎年なのですが)JA阿蘇女性部様から『手縫いぞうきん(30枚)』をいただきました。

ボランティア活動の時などのために、保管させていただきます。

ありがとうございました。

やってみる

キーカラカラ キーカラカラ

1年生の国語『たぬきの糸車』です。

糸車をまわすたぬきさんと、それを見るおかみさんの目を、2人組でやってみました。

「1メートルはどのくらい?」

2年生の算数です。

先生からたずねられ、自分が思う長さに紙テープを切ったら、いろんな1メートルがありました。(先生 汗・・・・・・・。)

ということで、何度も!何度も!いろんなものを!機会多く実際にはかっています。

授業中の『色板あそび』

『数え棒』で10の束や100の束、かたちづくり・・・。

休み時間の『あやとり』『折り紙』

たのしんで遊びみたいにですが、すべてが数や形の学習につながっているのだそうです。

『わくわく中原教室 2月8日の折り紙』が終わる時、

「折り紙が好きなので、休みの日に家でしますが、ひとりよりみんなでする方が楽しいと思いました。」(2年生)

「保育園の頃はよく折り紙をしていて、小学校になってからあまりしなかったので久しぶりでした。」(1年生)

など感想で、教えてくださった方にお礼を言いました。

教えてくださった地域の方々は、

おいでてすぐすれ違う子(少し前、おなかが痛かった時をご存知だったそうで)

「もうよくなったね?よかったね。」

と声をかけてくださっていました。

帰るときは、

「忘れてた折り方もおかげで思い出したました。あっという間でした。

自分たちでつとまるか心配だったけど楽しかったぁ。今年はもうこれで終わりですかね。」

と言われていました。

『立春』

すきま時間なども有効活用して、機会多く『読み聞かせ』をしている2年生。

この日の本のタイトルは『はじめてのふゆ』でした。

ひとりぼっちになった小さなねずみさんが、森のなかまに教えてもらって冬のしたくをして・・・・・・・

目が覚めた時、まわりがあたたかくなっていました。

卒業式に向けて歌の練習が始まりました。

はじめての全校合唱で低学年はメロディーをとるのがむずかしかったのですが、音楽の先生と早くから練習していた高学年がリードしてくれました。

練習を終えて廊下を通っていたら「白い花が咲いていますよ!」

梅が咲いていました。

2月4日『立春』です。