2016年11月の記事一覧

第1回 なかばるわくわく教室

12日のぎんなん祭で、教育長さんからのごあいさつに、「 学校が地域と一体となって、子どもたちを育む『地域とともにある学校づくり』をすすめること、今日はまさに、その日ですね。」とお話がありました。

12日のぎんなん祭で、教育長さんからのごあいさつに、「 学校が地域と一体となって、子どもたちを育む『地域とともにある学校づくり』をすすめること、今日はまさに、その日ですね。」とお話がありました。「わくわく教室」もそれです。

ゲストティーチャーとしておいでてくださった地域の方とふれあいながら、学習や伝統の遊びなどを教えていただきます。

今日は、国語の学習の後、紙コップでおすもうさんの作り方を教えていただいた後、おすもう大会をして盛り上がりました。

ALTエドウィン先生の授業でした。

今日は1.2年生と5.6年生で、エドウィン先生の「外国語」がありました。

「小学校から外国語を勉強しておくことがよいのはなぜ?」の続きです

ポイント1 Please try enjoy and use English in your life.

「小学校から外国語を勉強しておくことがよいのはなぜ?」の続きです

ポイント1 Please try enjoy and use English in your life.

ポイント2 Try to find a meaning in life.

Then use the subjects in school as a tool to make your dreams come true,

(ポイント1.2の解説は、保健室からのお便り10月21日発行にあります。)

Then use the subjects in school as a tool to make your dreams come true,

(ポイント1.2の解説は、保健室からのお便り10月21日発行にあります。)

今日はポイント3!です。それは・・・

「Get the right English pronuciation before you are too old!」(小学生の時、とくに10歳までに!)

「Get the right English pronuciation before you are too old!」(小学生の時、とくに10歳までに!)

ポイント1の、自然に耳にたくさんの英語を入れておくのと、関係がありますが、

発音、口の中(舌のおきかた、のどの奥の空間など)の使い方を、10歳より後に練習してもうまくいかない動き(日本語にない発音)があるのです。

violin hope birthday the thank then name come light have

family right ・・・

family right ・・・

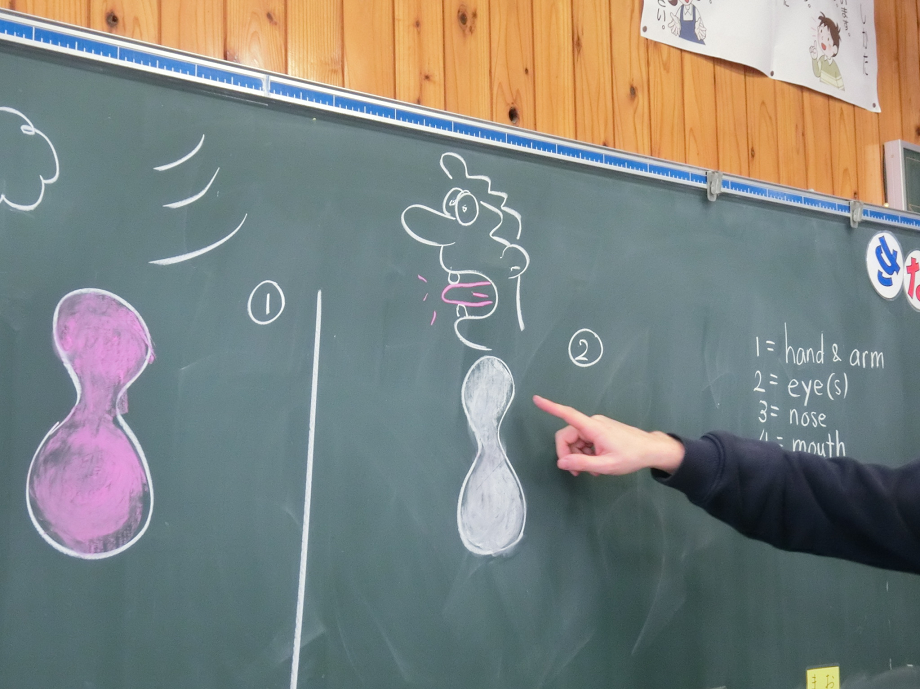

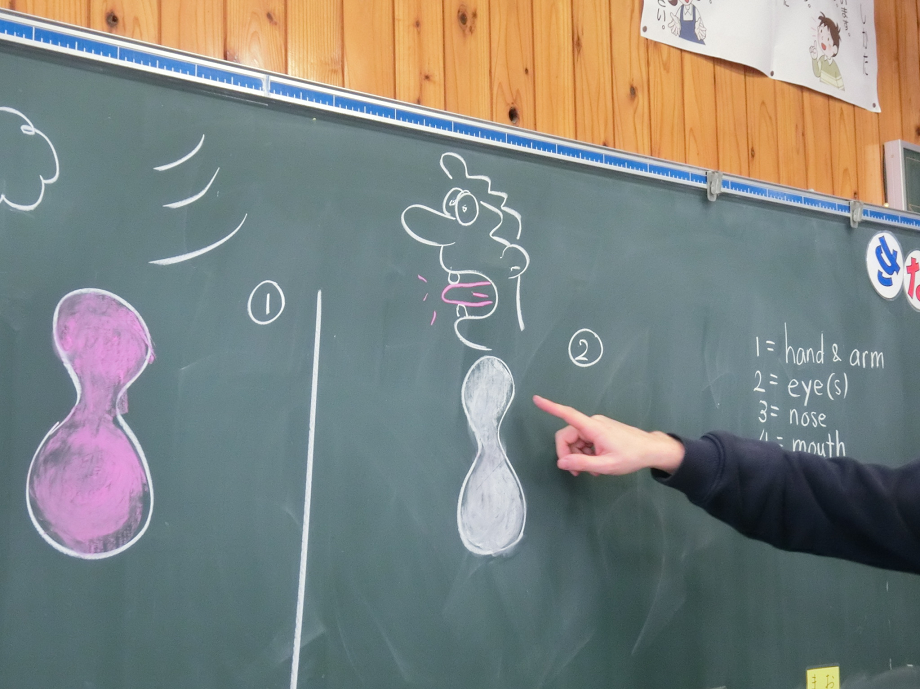

今日の1.2年生の授業の時も,「mouth」という単語が出てきたときに、先生が舌の位置を黒板に書いてくれました。

小学生(できれば10歳以下)の時に、この単語の発音を経験しておくことが、自然な英語の発音のよさにつながるのです。

図書館探検に行きました。

11月15日に、1.2年生が生活科で阿蘇市の図書館に行ってきました!

「あれ?図書館なのになぜポストが?」

「車いすで入ってる?」

「なんか器械がある!?」

事前学習や、前に行った南小国町の図書館とはちがうことから、わいてきた疑問を持って、バスに乗りました。

到着して、広い図書館で働いている人にインタビューをして、9万冊の本があること、1回で10冊かりてよいことなどにび~っくりしていました。

器械で本の場所を調べたり、学校にはないお気に入りシリーズの本を読んだり、楽しく過ごしてきました。

「あれ?図書館なのになぜポストが?」

「車いすで入ってる?」

「なんか器械がある!?」

事前学習や、前に行った南小国町の図書館とはちがうことから、わいてきた疑問を持って、バスに乗りました。

到着して、広い図書館で働いている人にインタビューをして、9万冊の本があること、1回で10冊かりてよいことなどにび~っくりしていました。

器械で本の場所を調べたり、学校にはないお気に入りシリーズの本を読んだり、楽しく過ごしてきました。

1.2年教室にある本棚には、担任の先生の絵本がたくさんあり、子どもたちはよく読んでいます。

全校児童が図書室へ行くとき使っている本入れのバックも、その先生がかしてくれているものです。子どもたちは、そのバックを机の横にかけておくから、読みたいときにサッと本を手にできています。

中原小学校の図書館も、リフォームされて、新しくなっていますよ。

全校児童が図書室へ行くとき使っている本入れのバックも、その先生がかしてくれているものです。子どもたちは、そのバックを机の横にかけておくから、読みたいときにサッと本を手にできています。

中原小学校の図書館も、リフォームされて、新しくなっていますよ。

ぎんなん祭④

かわいいかわいい中原保育園さんの発表がありました。

かわいいかわいい中原保育園さんの発表がありました。もうすぐ1年生の5名も、かっこよかったです。最後の合奏、上手でしたね。

びっくりしたのは、小学生の発表を上手に見てくれていたこと。小学校へ行きたい気持ち、こころにいっぱいためてくれるといいな・・・。

保育園の先生方、保護者の方、どうもありがとうございました。

保育園以外にも、南小国中学校吹奏楽部さん、中原レクダンス愛好会さんも、ステージ発表をしてくださいました。ありがとうございました。

ぎんなん祭③

5.6年生

26世紀から、トラえもんとロビ太さんがタイムマシンに乗って現れて、縄文時代、狩りをするところからの旅が始まりました。

途中で、安土桃山の争いごと、黒船からの軍人さん、病気や原爆など、5.6年生が実際に見学したり、出会ったりして、話してもらったことを、言葉だけでなく、動きや衣装や表情で、みんなに教えてくれました。

*1.2年生の友だちや家族のつながり→3.4年生の中原の歴史や宝物→5.6年生の南小国町や熊本県の歴史や社会・・・と発表はじんわりとつながっているようでした。

*ステージ発表に向けて、事前はシナリオを考えたり、音楽や映像を準備したり、大変そうでした。でも、本格練習になってからは、コーディネーターみたいでした。子どもたちが、実際にしながら、自分たちで工夫したり、考えたり、創ったり・・・。本番は、予行練習より、何倍も進化していました。

*おいでくださった方々、準備や片づけをしてくださった保護者の方、お手伝いしてくれた中学生さんも・・・ありがとうございました。

26世紀から、トラえもんとロビ太さんがタイムマシンに乗って現れて、縄文時代、狩りをするところからの旅が始まりました。

途中で、安土桃山の争いごと、黒船からの軍人さん、病気や原爆など、5.6年生が実際に見学したり、出会ったりして、話してもらったことを、言葉だけでなく、動きや衣装や表情で、みんなに教えてくれました。

*1.2年生の友だちや家族のつながり→3.4年生の中原の歴史や宝物→5.6年生の南小国町や熊本県の歴史や社会・・・と発表はじんわりとつながっているようでした。

*ステージ発表に向けて、事前はシナリオを考えたり、音楽や映像を準備したり、大変そうでした。でも、本格練習になってからは、コーディネーターみたいでした。子どもたちが、実際にしながら、自分たちで工夫したり、考えたり、創ったり・・・。本番は、予行練習より、何倍も進化していました。

*おいでくださった方々、準備や片づけをしてくださった保護者の方、お手伝いしてくれた中学生さんも・・・ありがとうございました。