2024年2月の記事一覧

菜の花も咲き出しました!

放射冷却で寒い朝となりましたが、中庭を歩くと、

菜の花が咲き始めていました。

菜の花を見ると、お別れ遠足のイメージが脳裏(のうり)に浮かびます。

カレンダーを見ると、3月8日(金)・・・

来週には、6年生と一緒に歩ける最後のお別れ遠足がやって来ます。

正に光陰矢のごとしです。

卒業に向けて、

桜草も、

パンジーも、

そして、チューリップも、

着々と花を咲かせようと成長しています。

成長している花々を見ながら、昨日、学校運営協議会の方々と一緒に授業参観で聞いた卒業の歌に、とても寂しさを感じたことを思い出しました。

卒業まであと15日となりました。

気持ちよいあいさつ

朝、運動場南側を散策していると、陣内幼稚園の園児とお母さんが登園してきました。

あいさつをすると、お母さんはもちろん、園児も気持ちよいあいさつを返してくれました。

とてもすてきなあいさつだったので、2人で登園する様子を撮らせていただきました。

以前、校長のつぶやきでもお伝えしましたが、

陣内幼稚園の園児たちは、

「大きな声でこちらを向いてあいさつ」

をしてくれます。

園と保護者で、すてきな子どもたちを育んでいることが伝わってきます。

4月からどんなすてきな1年生が入学してくるのか楽しみです!

第3回 大津南小学校 学校運営協議会を開催しました!

午後、学校運営協議会を開催しました。

初めに、委員のみなさんに各学年の学習の様子を見ていただきました。

5年生

4年生

6年生

1年生

3年生

2年生は、外でタブレットを使った学習のため写せませんでした・・・

また、特別支援学級も写真を取っていませんでした・・・

申し訳ありません。

その後、学校運営協議会を開催しました。

「あいさつがよかった」

「高学年になるにつれて育っている」

「協力できるところは協力していきたい」

「花がいっぱいでとてもすてきだった」

「自主性が大切にされていることが分かった」

「かなり学力が伸びている」

など、高評価を多数いただきました。

課題として、

「国語に課題がある」

「あいさつの声を出さない子や目を合わせてあいさつできない子がいる」

「子どもたちと地域の交流がなくなった」

などが出されました。

また、

「どんどやを中心とした取組ができるのではないか」

「花づくりなどで協働できないか」

「学校の課題を地域になげかけると解決できるのではないか」

などのご意見をいただきました。

最後に、ルーテル学院大学の教授から

「学校運営協議会は、学校が地域の教育力を高め、地域で子どもを育てること、学校を地域に開き、学びを地域に根付かせることをねらっている」

「時代が変わり、子どもも、親も、先生も、そして学び方も変わってきている。これからの子どもたちには主体性は必須である。ただし、幼児期の自己中心的な主体性から周囲と協働した主体性へと転換していくことが求められる」

とご示唆をいただきました。

長時間に渡り、子どもたちの様子、本年度の学校運営の成果と課題を検討し、ご指摘やご示唆をいただきありがとうございました。

学校としての課題、学校運営協議会の方向性も見えてきたように思います。

本年度を充実させるとともに、次年度に向けてしっかり計画を練っていきたいと思います。

1年間ご協力いただき、大変ありがとうございました。

3・4年生の第3期人権集会

3時間目に、3・4年生の第3期人権集会に参加しました。

3年生、

4年生が人権学習で学んだことをそれぞれ発表し、

お返しをしました。

その後、交流タイムの「線の上鬼ごっこ」で、

交流を深めました。

人権について学んだことを伝え合い共有し、とても有意義な時間となりました。

なかなか遊ぶことのない3・4年生で交流を深めることもできました。

詳しくは、この後配信予定の学校生活をご覧ください。

「差別やいじめ」など、大人でもおかしいと思っていてもなかなか声に出せないことがあります。

人権感覚を高めると同時に、自分の気持ちを素直に表現できる力が必要です。

人権学習でどんなことを学んだのかお話を聞いていただき、ご家庭でもう一度お話を温め、子どもたちの人権意識をさらに高めていただければと思います。

穏やかな日がスタートしました!

ちょっと冷え込みましたが、穏やかな朝となりました。

くつ並べ大会の余韻に誘われて、靴箱に向かうと、

今日は、3年生のくつがバッチリ並んでいます!

担任の先生に伝えると、

「給食放送のくつ並べ大会の結果発表で、ぎゃ~ぎゃ~盛り上がっていますよ」

とのことでした。

勝負にこだわる3年生の心意気が見えるようでした。

流石(さすが)5年、

6年生です!

高学年の牙城(がじょう)を崩(くず)すのは、かなり難しそうです・・・

1年生の教室に向かうと、

スイミーの学習をしていました。

「スイミーは勇敢(ゆうかん)だと思います」

ある子が発表すると、

「いいと思います!」

とみんなが即答!

違和感を感じた担任の先生が、

「ちょっと待って、勇敢ってどういうこと?」

子どもたちは、

「・・・」

言葉に詰まり、頭をひねっています。

「ゆうきがあること」

と別の子が説明を始めます。

先生は、

「別の言い方はないかな?」

子どもたちに説明を求めます。

言葉にこだわり、子どもたちの語彙力を高める。

いい感じで授業が進んでいました。

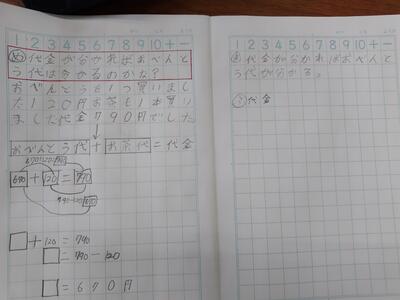

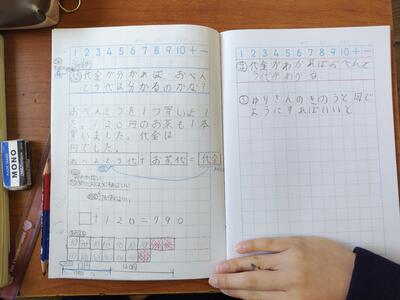

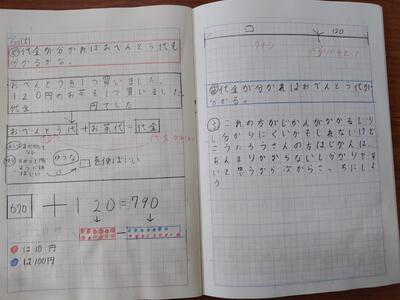

3年生は算数でした!

今日の学びを振り返る場面です。

自分の考えをノートにつづっていきます。

ノートを見せてもらって、びっくり!

かなりていねいな字で記入されています。

きちんと、振り返りも書けています。

穏やかな教室の雰囲気と全員が授業に参画できる授業づくりを行えば、子どもたちは自ら学び出すんだと思います。

3年生の素敵なノートを見ながらそんな思いにふけってしまいました。

日々、子どもたちは進化しています。

ぜひご家庭でも、劇的に変わってきている子どもたちのノートを見て、子どもたちの成長を感じてほしいと思います。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 大野 一郎

運用担当者

情報教育担当

2025年3月に学校情報化優良校に再認定されました。