学校からのお知らせ

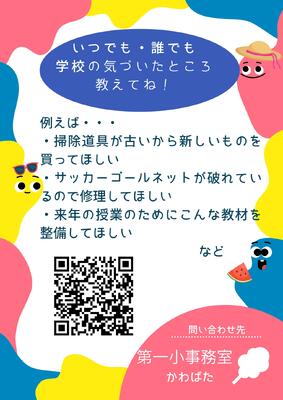

事務室へのご意見はこちらに

学校で使う備品や消耗品の購入に関することや学校の施設の修繕に関することは事務職員が管理しています。現在本校の事務室では子どもはもちろん、保護者、地域の方からも広く要望や意見を集めています。何かありましたがQRコードからご意見をお寄せ下さい。

DAIICHIトピックス

アンダーパス

現在、辻久保や小池から登校する児童の通学路は、工事のため変更されています。その工事ですが道路に設置するアンダーパスが大きく姿を現しました。まだ工事は続きますが、子ども達が安全に登下校できるよう祈っております。

通学路の切り替えが令和7年2月10日(月)10:00頃になるかも知れません。決定したら子ども達には、きちんとお伝えします。

消防署見学

20日(金)に3年生が、社会科の学習の一環で菊池広域消防組合の西消防署に見学に行きました。消防署では署内の見学や消防車、救急車の中の見学をさせていただきました。実際に防火装備をしてはしごを使って高いところの救助者を助ける実演もしてくださいました。子どもたちも私たちの住民の安全がどのように守られているのか学んだことと思います。お忙しい中ご協力いただいた消防士の皆さんありがとうございました。(教頭 米澤)

ミニ門松づくり

22日(日)に合生コミュニティー主催で「ミニ門松づくり」がありました。菊地少年自然の家から堀田先生をお招きして作り方のご指導をいただきました。孟宗竹を切るのには苦戦しましたがみなさんそれぞれ立派な門松ができました。これでいい年が迎えられそうです。(教頭 米澤)

地区児童会

本日、地区児童会を行いました。各地区毎に集まって、主に登校班の反省について話し合いをしました。今回の反省をもとに今後も安全に登校班での登校ができるといいですね。今回は初めての試みでPTAの地区委員さんにも参加していただきました。(教頭 米澤)

おもちゃまつりへようこそ

今日は、1年生が生活科の時間を使ってつくったおもちゃで2年生を招待して一緒に遊ぶ活動をしました。けん玉や迷路など楽しそうなおもちゃがたくさんあって2年生も喜んでいました。(教頭 米澤)

初雪

今朝は、今シーズンはじめての雪が降りました。校庭も学校の周りも雪化粧しました。朝から雪だるまを作りながら登校した子どもたちも多かったみたいです。9時過ぎにはすっかりとけてしまったようです。(教頭 米澤)

不祥事防止研修

本日、校内の職員で飲酒運転に関する不祥事防止研修を行いました。全員で「アルコールパッチテスト」を実施し、それぞれのアルコールに対する体質を確認しました。検査の結果自分は圧倒的にアルコールに弱いことがわかりました。今後の飲酒の仕方には更に気をつけようと思います。(教頭 米澤)

ユニセフ募金

月曜日から本日まで企画委員会でユニセフ募金を行っています。朝からたくさんの子どもや先生方が募金をしてくれました。集まった募金について校長先生に報告し、このあと郵便局を通してユニセフにお渡ししたいと思います。ご協力いただいた保護者の皆様ありがとうございました。(教頭 米澤)

図書館見学に行きました

2年生が17日に生活科の学習の一環で西合志図書館に見学に行きました。司書の方から図書館についてのお話をいただいた後図書館の中の見学をしました。実際に図書館の本も借りました。また、西合志図書館ならではの天文台も見学しました。(教頭 米澤)

合生コミュニティー主催魚教室

本日、合生コミュニティー主催で6年生の子どもたちの「魚教室」がありました。熊本県漁 連から魚の提供をしていただき「くまもと食の名人」川端先生から指導を受けながら魚料理を作る体験をしました。6年生は一人ずつアジをさばき、代表の子がサワラをさばく体験をしました。さばいた魚はムニエルにしてみんなで食べました。サワラのムニエルは全校児童と職員でおいしくいただきました。(教頭 米澤)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 田中 知博

運用担当者 教頭 米澤 哲也

教諭 辻 建成

※60万アクセス達成(R7.9.30)

※70万アクセス達成(R7.12.10)

緊急な連絡がある場合、安心安全メールにてお知らせします。

詳細は安心メール登録案内をご覧ください。