先生たちの学び(^^)

研究授業(中研)

9月11日(木)の5校時に、菊池市立隈府小学校 芹川 博文校長先生を講師にお招きして、6-2で外国語の研究授業がありました。授業者は、英語専科の高木先生とALTの後藤先生でした。

「Let’s see the world」という単元で、「美咲野万博!世界への関心を高めるために、世界の国でできることを伝え合おう!」という学習課題を設定し、本時では「You can see/eat/visit~.」の表現を使って紹介する場所の魅力を伝える学習に取り組みました。子どもたちはタブレットにまとめた情報を見せながら、自分が紹介する国の魅力を楽しんで友達に伝えていました。

18日(木)の5校時には、2-1で生活の研究授業を実施しました。講師は、合志市立合志南小学校 土井 昭子校長先生、授業者は西村 朋夕見先生でした。

「うごく うごく わたしのおもちゃ」という単元で、「おもちゃのうごきをパワーアップさせよう」というめあてに向けて、授業が進んでいきました。

子どもたちは、自分で作ったおもちゃをより高くとばしたり、前に進むようにしたりするために、夢中になって改良していました。その際、理科の視点(ゴムや磁石の力の働き等)も持ちながら、工夫していた姿が印象的でした。

2つの研究授業をとおして、「学びを楽しみ共創する児童の育成」~みんなで「わかった」「できた」を実感できる楽手デザイン~をテーマに、参観した職員で協議を深めることができました。大変充実した研修となりました。

最後になりましたが、私たち職員への学びにご助言をいただきました芹川校長先生、土井校長先生に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

研究授業(大研) 5年1組算数「比例」

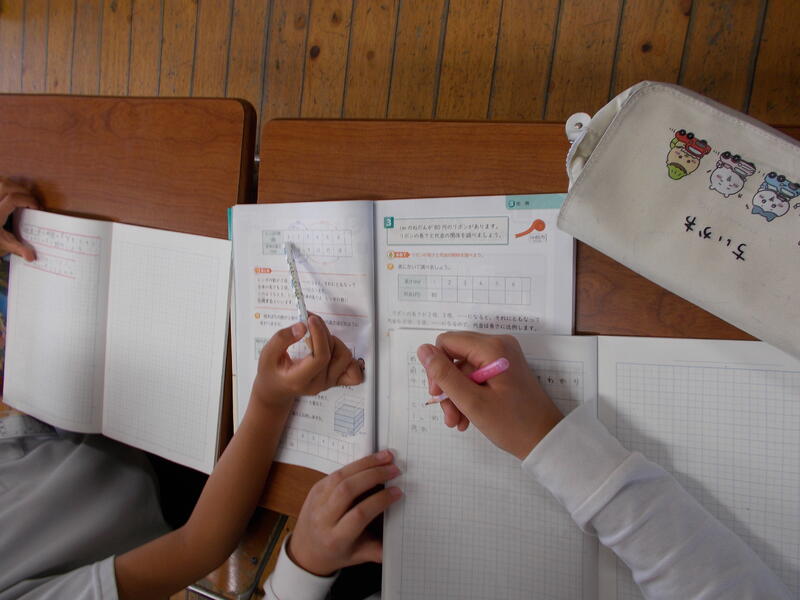

5月16日(金)の5時間め、5年1組で算数の研究授業がありました。「比例」の学習です。

本時のめあては「前時の学習を使って、わかりやすく説明しよう。」です。

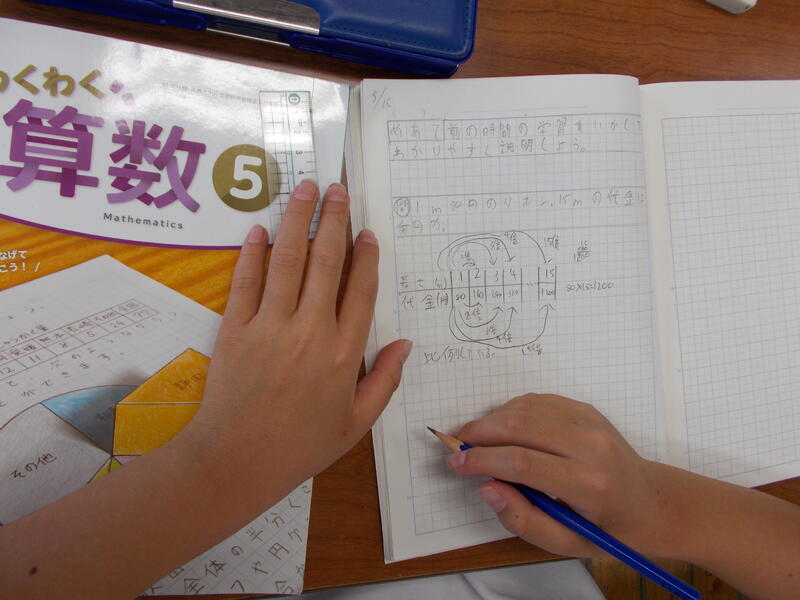

「1m80円のリボン。15mの代金はいくらか。」の問いに、子どもたちは自分で考え、友達と何度も対話をしながら、考えを深めたり、確認したりしていきました。

全体交流の場で出された考えは次の2つでした。

80×15=1200

400×3=1200

それぞれの式の意味をみんなで考えていきました。クラス全体に、いわゆる「熟考」の時間が流れました。

最終的に、2つの式に共通している考え方は、前の時間に学習した比例の関係であることを、子どもたちが主体的にまとめていきました。

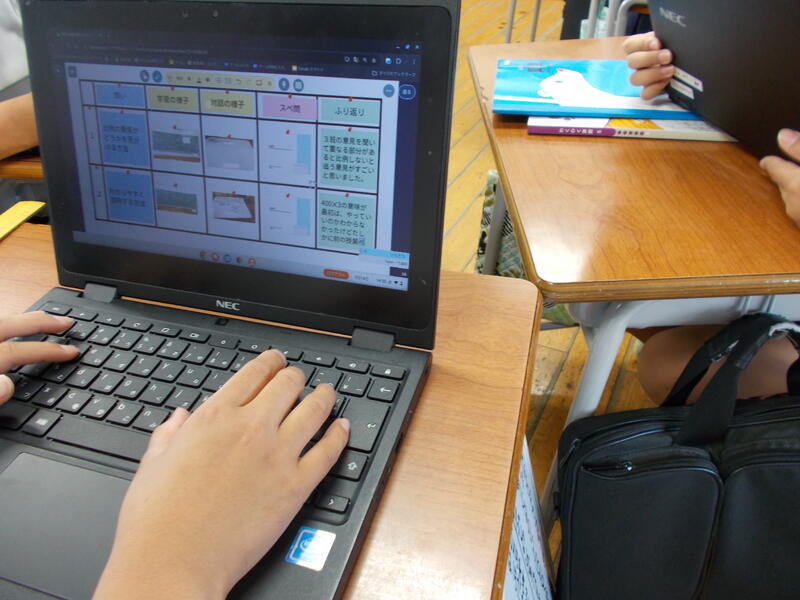

その後、少し時間を取って、リフレクションを行いました。参観した職員が子どもたちに、本時の学びについて質問する場です。

放課後の校内研修では、今年度の研究のテーマ及びサブテーマ、研修計画の確認、そして本日の研究授業についての振り返りを全員で行いました。

私たち職員も、対話しながら考えを深め、学びを実践に活かしていきます。

みんなで語ろう! 「学びを楽しむ」とは・・・

4月30日(水)、今年度の研究主題について、研修を行いました。

まずは、本校の令和5,6年度の研究について、研究主任の中村教諭が丁寧に説明を行い、全職員で共通理解を図りました。

令和5年度から引き続き、今年度も研究主題は「学びを楽しみ共創する児童の育成」です。

しかし、毎年全く同じ研究をしているわけではありません。同じ研究主題でも、児童や職員の現状や時代のニーズをキャッチしながら、毎年アップデートを図っています。実は、このことが研究のサブテーマに表現されているのです。

ちなみに、本校のサブテーマは、

令和5年度

~「知りたい」「やってみたい」を生む学習デザインの在り方~

令和6年度

~探究的対話で深める学習デザインの在り方~

でした。

では、今年度は、、、、。

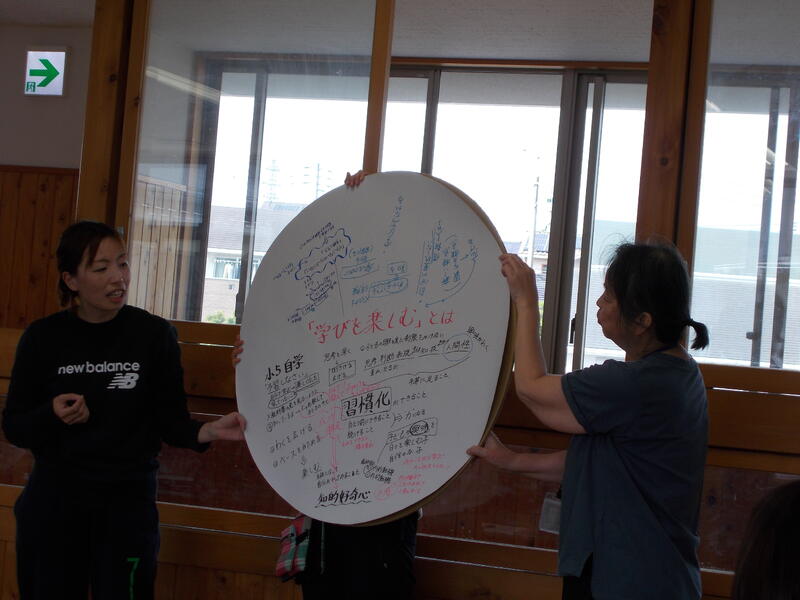

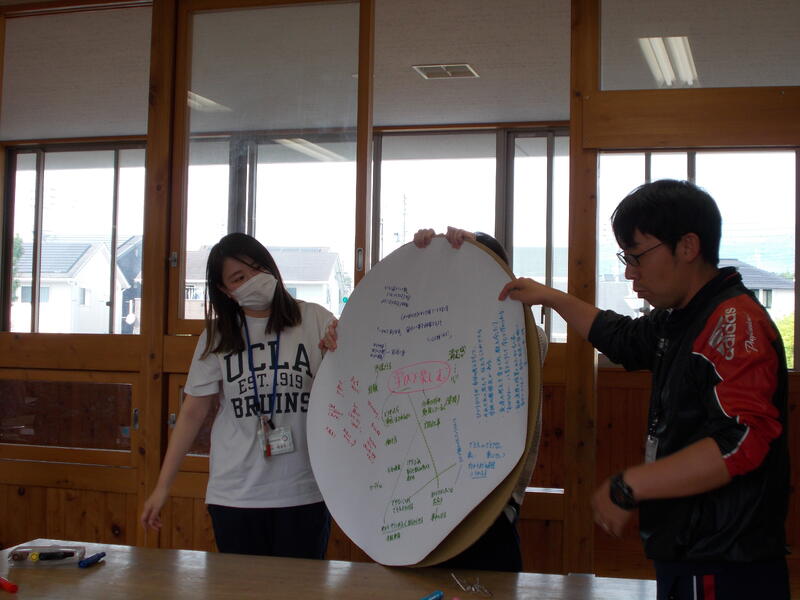

という流れから、今回の研修では、全職員で今年度の児童の様子をイメージしながら、研究主題にある「学びを楽しむとは」どういうことなのか、40分間語り合いました。

そして、学年部ごとの発表。

先生方のこれまでの経験や子どもたちとの出会いの中から得られた知見をもとに、たくさんの意見が出されました。

互いの発表内容を真剣に聞き合い、学びを深めることができた美咲野小の校内研の一コマでした。

この研修で出された意見をもとに、研究推進委員会でサブテーマを決定していきます。

今年はどのようにアップデートされるか楽しみでなりません!

今年の校内研修の総括

今年の校内研修の総括

最後の校内研修の日。

1年間の研修を振り返りました。

校務分掌まで設けて取り組んだウェルビーイングと校内研修全体について、振り返りました。

学年部会や検証部会ごとの協議と全体でのシェアリングをし、次年度の方向性も確認しました。グループ協議に使用するのは、おなじみの「まなボード」です。

多くの講師の方や大津町教育委員会のご支援を受けながら進めた令和6年度の研修も一区切りです。

次年度、自由進度学習にも挑戦してみたいという研究主任の言葉を、頼もしく感じました。

「学び」のまとめ

「学び」のまとめ

私たち教師の学びをまとめる代表的なものは、教育論文です。

今日、3月7日は、大津町の教育論文の表彰式でした。

学校論文「学びを楽しみ共創する児童の育成」は”特選”。

個人論文では、

〇グループ(樋口教諭・谷口教諭・渡邊教諭)

「カリキュラムマネジメントの実践」が教育長賞

〇中村教諭

「自ら問いを持ち、主体的に学びを深める児童の育成」が特選

〇小田教諭

「児童と教師のウェルビーイングの向上」が優秀賞

をいただきました。

表彰式後、吉良教育長先生と共に記念撮影(#^.^#)

論文にまとめる作業は、容易ではありませんが、実践を振り返り、省察し、次に向かう糧を得る大事な大事な営みだと思っています。

次年度も、さらなる高みを目指して学校総体で取り組んでいきます。