先生たちの学び(^^)

研究授業(中研)

9月11日(木)の5校時に、菊池市立隈府小学校 芹川 博文校長先生を講師にお招きして、6-2で外国語の研究授業がありました。授業者は、英語専科の高木先生とALTの後藤先生でした。

「Let’s see the world」という単元で、「美咲野万博!世界への関心を高めるために、世界の国でできることを伝え合おう!」という学習課題を設定し、本時では「You can see/eat/visit~.」の表現を使って紹介する場所の魅力を伝える学習に取り組みました。子どもたちはタブレットにまとめた情報を見せながら、自分が紹介する国の魅力を楽しんで友達に伝えていました。

18日(木)の5校時には、2-1で生活の研究授業を実施しました。講師は、合志市立合志南小学校 土井 昭子校長先生、授業者は西村 朋夕見先生でした。

「うごく うごく わたしのおもちゃ」という単元で、「おもちゃのうごきをパワーアップさせよう」というめあてに向けて、授業が進んでいきました。

子どもたちは、自分で作ったおもちゃをより高くとばしたり、前に進むようにしたりするために、夢中になって改良していました。その際、理科の視点(ゴムや磁石の力の働き等)も持ちながら、工夫していた姿が印象的でした。

2つの研究授業をとおして、「学びを楽しみ共創する児童の育成」~みんなで「わかった」「できた」を実感できる楽手デザイン~をテーマに、参観した職員で協議を深めることができました。大変充実した研修となりました。

最後になりましたが、私たち職員への学びにご助言をいただきました芹川校長先生、土井校長先生に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

研究授業(大研) 5年1組算数「比例」

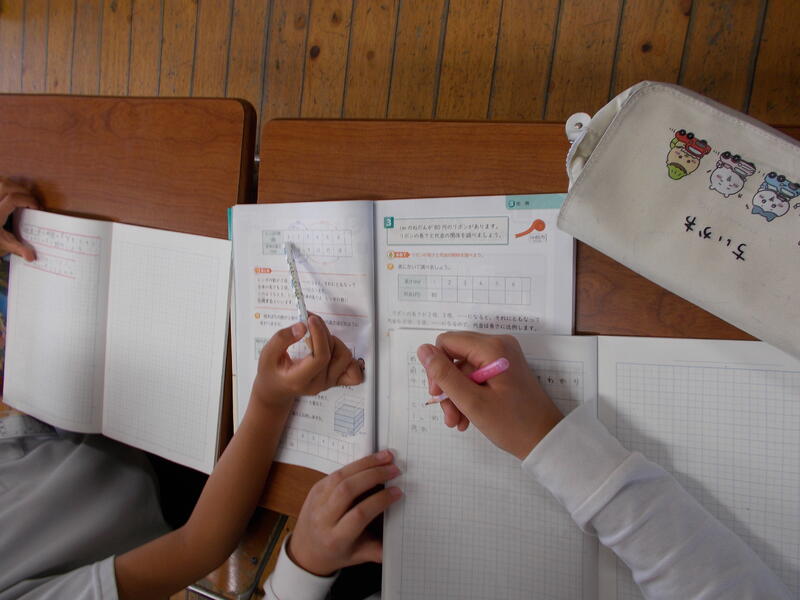

5月16日(金)の5時間め、5年1組で算数の研究授業がありました。「比例」の学習です。

本時のめあては「前時の学習を使って、わかりやすく説明しよう。」です。

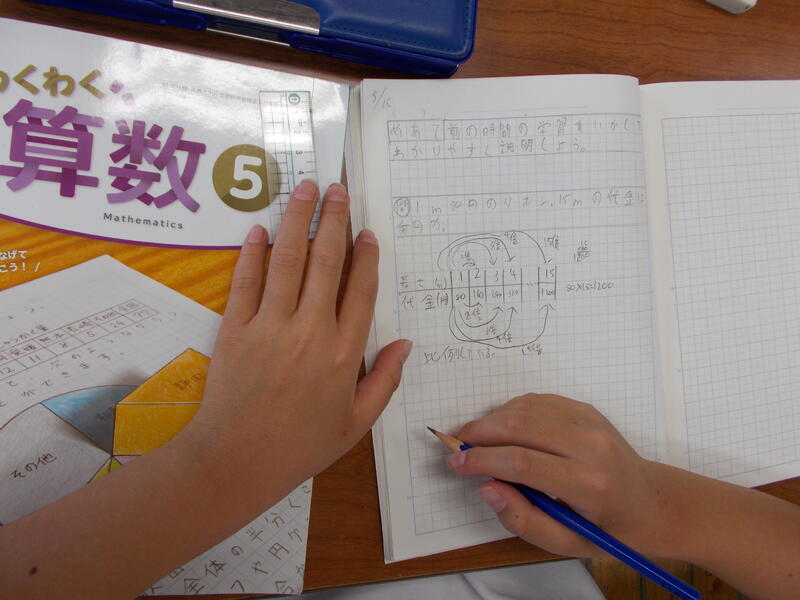

「1m80円のリボン。15mの代金はいくらか。」の問いに、子どもたちは自分で考え、友達と何度も対話をしながら、考えを深めたり、確認したりしていきました。

全体交流の場で出された考えは次の2つでした。

80×15=1200

400×3=1200

それぞれの式の意味をみんなで考えていきました。クラス全体に、いわゆる「熟考」の時間が流れました。

最終的に、2つの式に共通している考え方は、前の時間に学習した比例の関係であることを、子どもたちが主体的にまとめていきました。

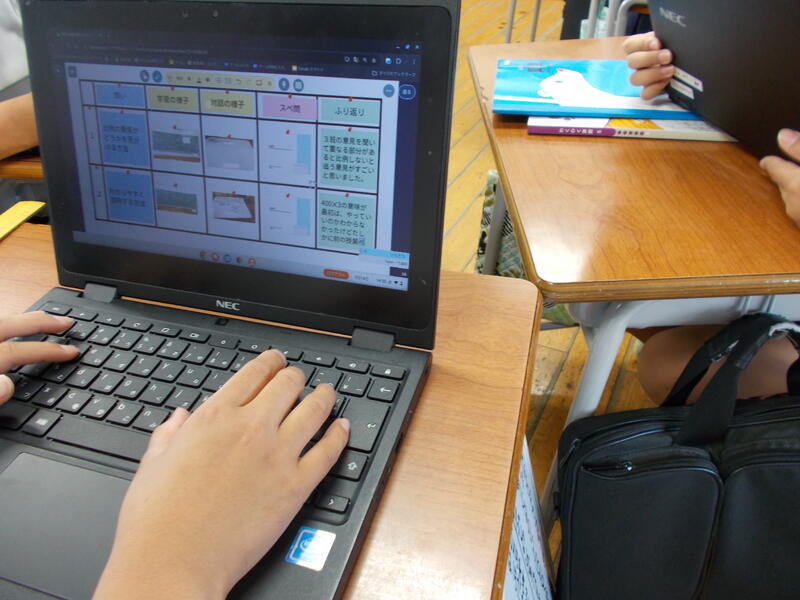

その後、少し時間を取って、リフレクションを行いました。参観した職員が子どもたちに、本時の学びについて質問する場です。

放課後の校内研修では、今年度の研究のテーマ及びサブテーマ、研修計画の確認、そして本日の研究授業についての振り返りを全員で行いました。

私たち職員も、対話しながら考えを深め、学びを実践に活かしていきます。

みんなで語ろう! 「学びを楽しむ」とは・・・

4月30日(水)、今年度の研究主題について、研修を行いました。

まずは、本校の令和5,6年度の研究について、研究主任の中村教諭が丁寧に説明を行い、全職員で共通理解を図りました。

令和5年度から引き続き、今年度も研究主題は「学びを楽しみ共創する児童の育成」です。

しかし、毎年全く同じ研究をしているわけではありません。同じ研究主題でも、児童や職員の現状や時代のニーズをキャッチしながら、毎年アップデートを図っています。実は、このことが研究のサブテーマに表現されているのです。

ちなみに、本校のサブテーマは、

令和5年度

~「知りたい」「やってみたい」を生む学習デザインの在り方~

令和6年度

~探究的対話で深める学習デザインの在り方~

でした。

では、今年度は、、、、。

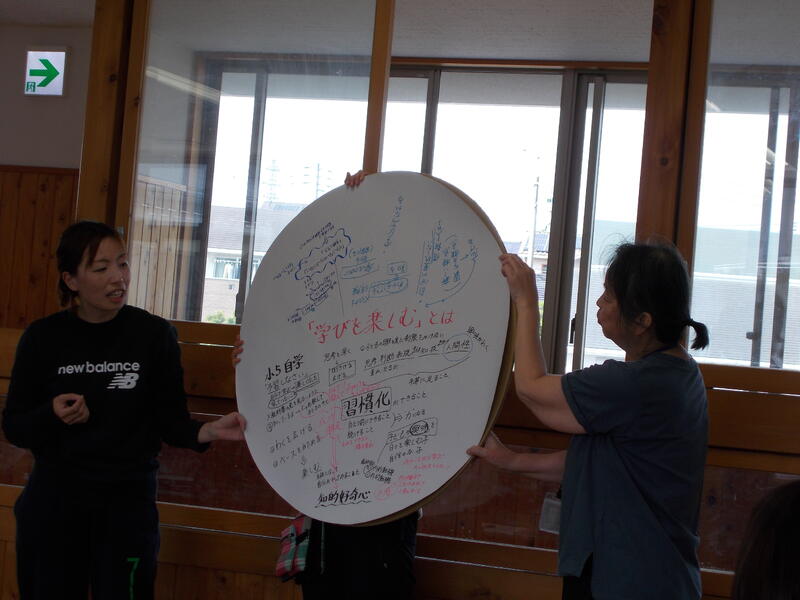

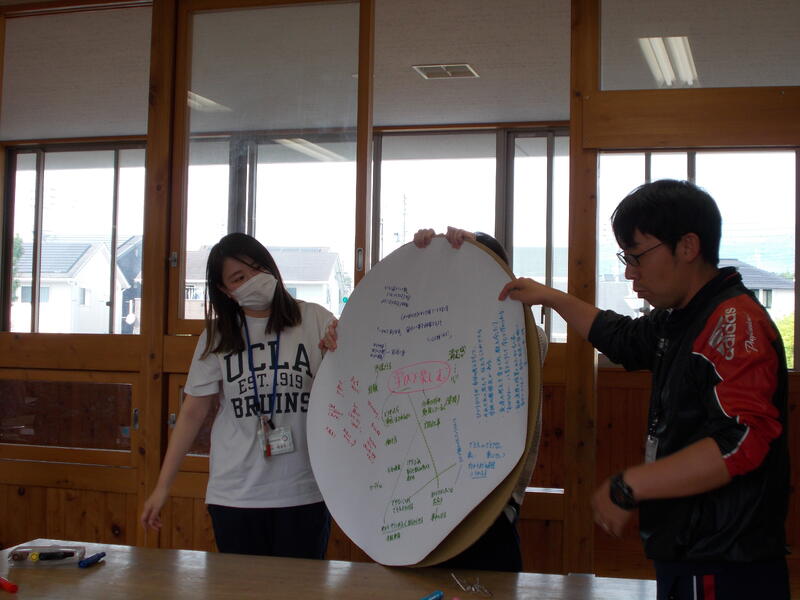

という流れから、今回の研修では、全職員で今年度の児童の様子をイメージしながら、研究主題にある「学びを楽しむとは」どういうことなのか、40分間語り合いました。

そして、学年部ごとの発表。

先生方のこれまでの経験や子どもたちとの出会いの中から得られた知見をもとに、たくさんの意見が出されました。

互いの発表内容を真剣に聞き合い、学びを深めることができた美咲野小の校内研の一コマでした。

この研修で出された意見をもとに、研究推進委員会でサブテーマを決定していきます。

今年はどのようにアップデートされるか楽しみでなりません!

今年の校内研修の総括

今年の校内研修の総括

最後の校内研修の日。

1年間の研修を振り返りました。

校務分掌まで設けて取り組んだウェルビーイングと校内研修全体について、振り返りました。

学年部会や検証部会ごとの協議と全体でのシェアリングをし、次年度の方向性も確認しました。グループ協議に使用するのは、おなじみの「まなボード」です。

多くの講師の方や大津町教育委員会のご支援を受けながら進めた令和6年度の研修も一区切りです。

次年度、自由進度学習にも挑戦してみたいという研究主任の言葉を、頼もしく感じました。

「学び」のまとめ

「学び」のまとめ

私たち教師の学びをまとめる代表的なものは、教育論文です。

今日、3月7日は、大津町の教育論文の表彰式でした。

学校論文「学びを楽しみ共創する児童の育成」は”特選”。

個人論文では、

〇グループ(樋口教諭・谷口教諭・渡邊教諭)

「カリキュラムマネジメントの実践」が教育長賞

〇中村教諭

「自ら問いを持ち、主体的に学びを深める児童の育成」が特選

〇小田教諭

「児童と教師のウェルビーイングの向上」が優秀賞

をいただきました。

表彰式後、吉良教育長先生と共に記念撮影(#^.^#)

論文にまとめる作業は、容易ではありませんが、実践を振り返り、省察し、次に向かう糧を得る大事な大事な営みだと思っています。

次年度も、さらなる高みを目指して学校総体で取り組んでいきます。

2025年 授業研究会はじめ

2025年 授業研究会はじめ

1月17日(金)、新しい年になって初めての授業研究会は、今年度最後の締めくくりの授業研でもあります。

この日は、道徳と自立活動の2本。

道徳は、6年2組の泉教諭、主題名は「法や決まりの意義を知り、大切にする」です。

子どもたちは、自分ならどっちを選択するか、葛藤しました。正解がないだけに、難しい。。。

研究会では、松橋小学校の河野校長先生に、たくさんの問いを通じて貴重なご助言をいただきました。

特別支援学級の自立活動は、こすもす3の堤教諭の授業です。題材名は「友達の話を聞き、自分の考えを伝えよう」です。事前に撮影した動画を基に研究会を行いました。

泗水小学校の小夏指導教諭からは、とても丁寧なご指導とご助言をいただき、日ごろの指導や支援の在り方について考えることができました。

お二人の講師の先生方の専門的な知見に触れ、学びと刺激、新たな気づきの多い研究会となりました。

研究発表会を終えて

研究発表会を終えて

11月22日(金)、大津町教育委員会指定「学力充実・向上」の研究発表会を開催しました。

100人を超える方にご参観いただきました。

1年生も、のびのび頑張りました。

その後の分科会では、活発な協議がなされました。

講師の先生のご助言に、さらに学びをいただきました。

11月27日(水)の校内研では、この学びが温かいうちに・・・と、この研究発表会の省察を行いました。

うまくいったことも「ああしておけばよかったな」ということも まとめて、次に生かしていきます。

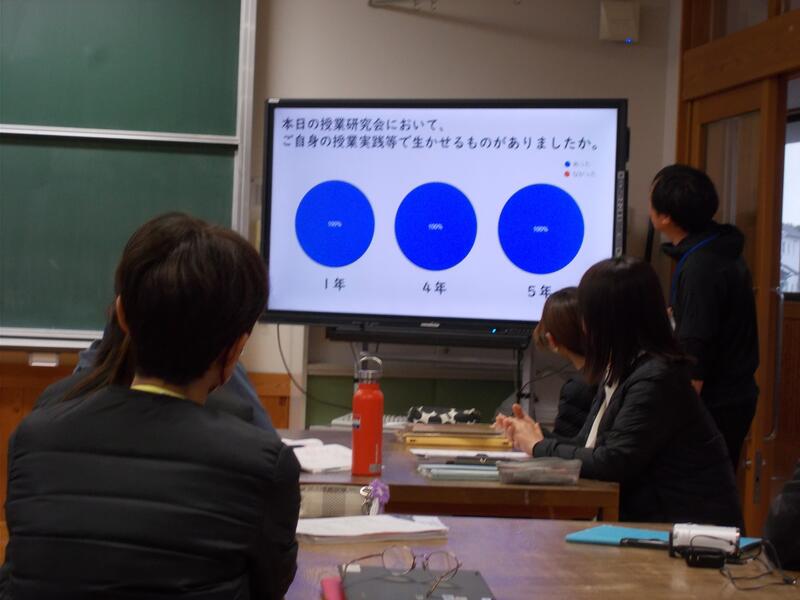

参観者の皆さんへの「ご自身の授業実践等で生かせるものがありましたか?」という問い(アンケート)の結果、

すべての授業で、「あった(100%)」をいただきました。

皆、思わず拍手・・・。

大きな励みになりました。まだまだ更新を続けていきます。

三つの授業研究会

三つの授業研究会

10月23日(水)、三つの授業研究会を行いました。

まさに私たち教員も「勉強の秋」です。

2年1組 特別活動 元田教諭

「新しいレクリエーションで、誕生日パーティをレベルアップしよう!」

3年 総合的な学習の時間 T1桑机教諭 T2鍋島教諭 T3上田教諭

「大津町よかとこ探検隊」

5年 理科 牛嶋教諭

「探れ!わたしたちの体と運動」

それぞれの教室で、子どもたちのいろんなつぶやきや対話がありました

研究会の結びには、3人の講師の方からご助言をいただきました。

熱心に聞き入っています。佐藤先生には、昨年度もお世話になりました。

熊本市立菱形小学校の森本校長先生からのまとめ。やはり理科の専門家だなと感じ入りました。

お隣の室小学校の緒方指導教諭からの具体的なアドバイスにたくさんの気づきがありました。

来月は、いよいよ研究発表会です。

これまで関わっていただいた多くの講師の皆さんのご指導を生かして、提案性のある授業をお見せできるよう、全職員で頑張ります。

研究発表会に向けた授業検討会

研究発表会に向けた授業検討会

秋休みの16日(水)、研究発表会に向けた授業検討会を行いました。

ご指導・ご助言をいただく講師の先生方にも参加していただき、熱い学びの場になりました。

1年国語 小田教諭

(助言者 県立教育センター:宮﨑指導主事)

4年算数 桝本教諭

(助言者 大津小学校:宮脇校長)

5年総合的な学習の時間 谷口教諭

(助言者 熊本大学教職大学院:太田シニア教授)

授業を創るこの過程もまさに「共創」。

脳みそが汗をかくくらい、創っては壊し、また積み上げるような作業が続きます。

多くの方のお力をいただきながら、少しずつ前に進んでいます。

学級経営見学週間

学級経営見学週間

本年度の経営の柱の一つにウェルビーイングがあります。

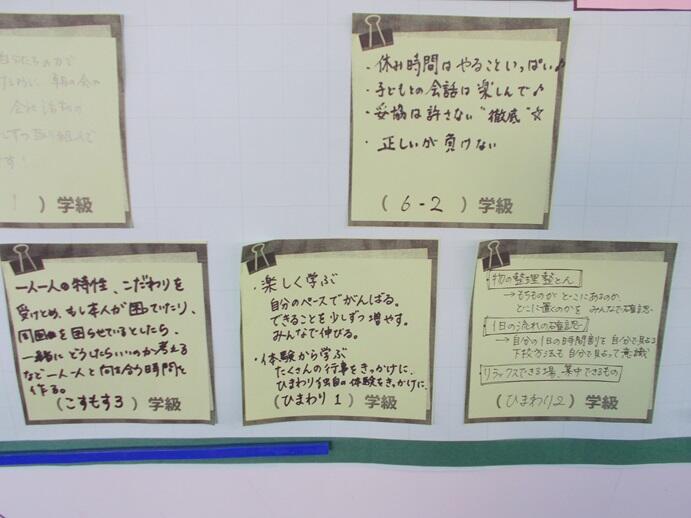

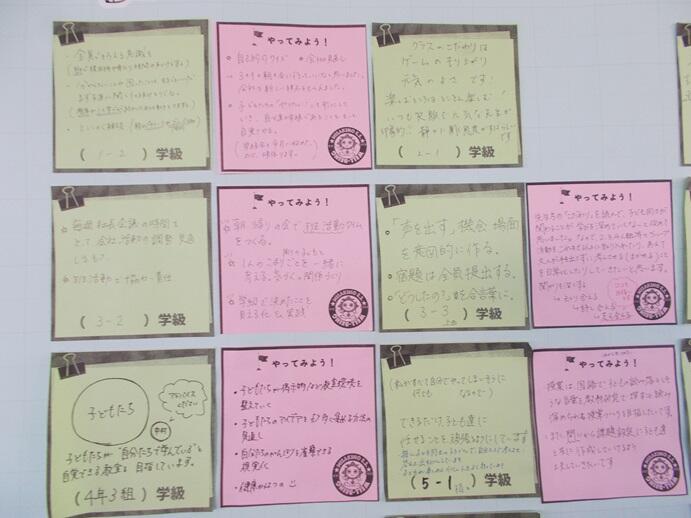

その推進の一環として担当(ウェルビーイング推進コーディネーター:略して”WBC”)が提案したのが、学級経営見学週間。

「他の先生の学級経営を見て学ぶ時間がほしい」という声から生まれた取組です。

他学級の朝・帰りの会を見学したり、自分のこだわりを紹介したり等々、ホワイトボード上に、学び合いの跡があるのです。

互いに知り合う機会の少ない学級づくりのこだわりが、よく見えます。

学び合う職員集団・・・本校の強みです。