ともに「自ら」学びに向かう児童の育成

研究だよりをアップしました

本年度第1号の校内研通信をアップしました

校内研通信No. 11をアップしました

割合の授業研の記事と室小研通信

2月6日、本年度最後の大研を実施しました。

算数科の「割合」です。

「割合」指導案.pdf

「割合」指導案(展開部分).pdf

さっそく、研究主任の德渕教諭執筆の校内研通信が発行されました。

その通信を通して、詳細をお伝えしたいと思います。

校内研通信には、授業の分析や提案などが書かれており(必見)、私たち職員の貴重な財産となっています。

また、1月実施の情報モラルの公開授業についての分析もあり、こちらも大変勉強になります。

校内研通信10.pdf

室小には、国語主査と算数の主査(研究主任)がおり、今年度の研究を協力に牽引してくれました。

「これまでの教え方はこうだったから…」ではなく、授業者がチャレンジできる校内研を続けていきたいと思います。

校内研通信をアップしました

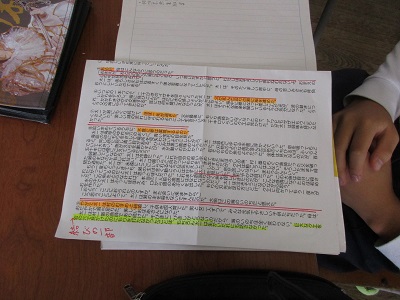

1年生の情報モラルの授業

情報教育の公開授業をしました。

情報モラルの学習は、LINEやインスタグラムなどのSNSで他の人を傷つけたりしないようにする態度や、ネット上でのマナーを身につけさせることをねらいとしています。

今回は、1年2組の清永教諭が「著作権」について授業をしました。

読み物資料を通して、人の絵を勝手に描き変えてはいけないことに気づいていくように授業をしました。

第1学年2組道徳学習指導案.pdf

(成果)

絵を勝手に描き変えてはいけないと1年生なりに実感することができた。

(課題)

導入に提示した絵の条件提示が曖昧だったので、深める段階でねらいに迫れなかった。

著作権について、指導者がしっかり理解しておく必要がある。

米多教諭の熊本県小学校国語教育研究大会

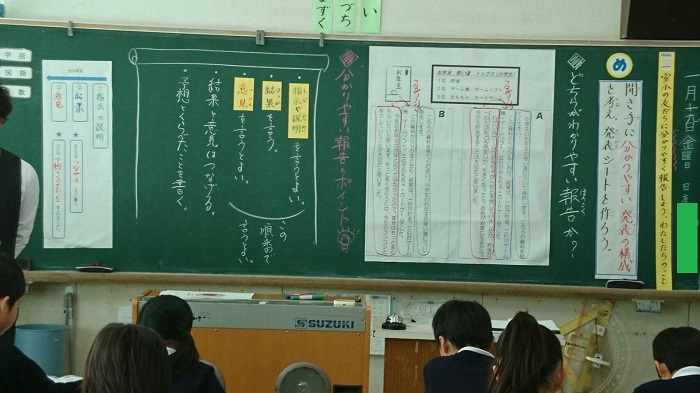

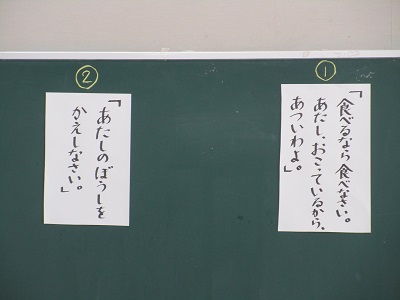

1月19日(金)、米多教諭が熊本県小学校国語教育研究大会にて、4年生 話すこと・聞くこと「報告します、みんなの生活」の公開授業を行いました。

当日は熊本市立託麻西小学校での飛び込み授業でした。子ども達にどうしたら聞き手に分かりやすく報告できるか考える授業を行いました。

以下、簡単ながら授業の振り返りと、指導案、板書を提示します。

H29県国研指導案1.pdf

(授業の評価点と課題点)

・導入では実際に自分たちが作ったポスターを使い、ペアでミニ報告会を設定した。

報告してみることで、子ども達は何をどんな順序で言えば、聞き手に分かりやすいか、という問いをもち、必要感を感じながら学習に入ることができた。

・教師が紹介した不十分な報告を聞き、何が足りなかったのか検討させたことで、わかりやすい報告に必要な「指示・説明」「結果」「意見」を子ども達から引き出すことができた。

・展開では2つの例文を比較することをとおして、「結果と意見はつながる必要があること」「意見には予想と比較したことを入れると思いが伝わること」「指示・説明はどちらが先でもよいこと」に気づかせた。

ただ、結果と意見が“つながる” を理解しきれていない子どもも中にはいた。“つながる”とはどういうことかを、子ども達にとうい、自分たちの言葉でまとめさせるとよかった。

德渕教諭の実践

次回研究授業について

次回研究授業は11月28日(火)

冨永教諭による道徳の授業です。

指導案、検証結果等は後日アップをします。

今後の小研(学年部による研究授業)

1年 後藤教諭(算数科)

2年 向井教諭(算数科)

3年 德渕教諭(算数科)

4年 倉田教諭(理科)

5年 廣重教諭(算数科)

6年 野間口教諭(算数科)

12月4日~8日の間に実施します。

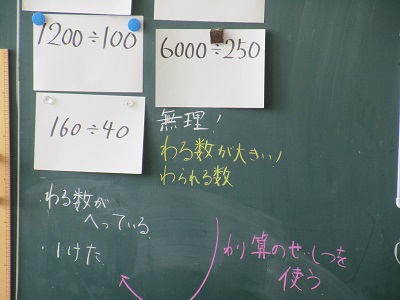

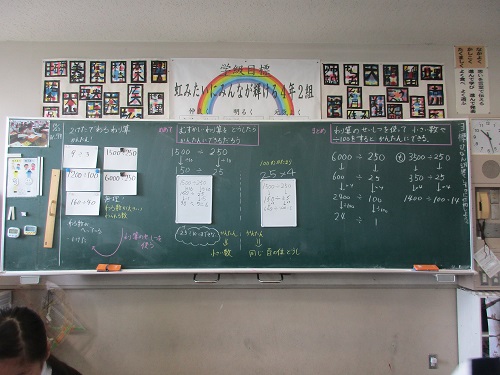

中研(算数科)を大公開

今回は、第4学年内田教諭による「2けたでわるわり算の筆算」をご紹介します。

せっかくなので、内田教諭に記事を書いてもらいました>>>

私が工夫した点は2つでした。

1つ目は「前時に学習したわり算の性質を使って、難しいわり算を簡単にできないか?」と子どもがたち考え始めるようにしたことです。

導入場面でフラッシュカードを用い、その中に、本時で扱う「1500÷250」というわり算を入れました。

このことで、子どもたちから、「わり算の性質を使う」という発言が出て、本時の学習内容につながっていきました。

2つ目は、学習内容の定着を図る場面で、班活動を取り入れたことです。

あらかじめ、子どもたちに2つの練習問題をすることを伝え、2問目は自力で解けるよう1問目でしっかり班で教え合うことを促しました。

このことで、子どもたちが自然と席を立って教え合う姿が多く見られました。

>>>

では、校内研通信と本時案、授業の様子をお届けします。

校内研通信07.pdf

本時の指導案(4年 算数科).pdf

中研(国語科)を行いました

今回は中研(国語科)の校内研通信をお届けします。

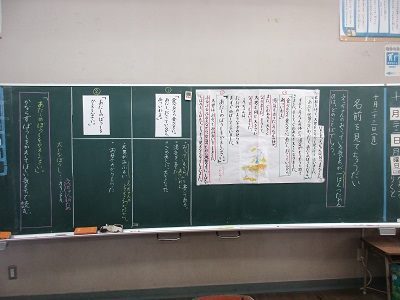

まず、第2学年岡本教諭による「名前を見てちょうだい」の授業について。

つづいて、第6学年右田教諭による「海のいのち」の授業について紹介されています。

校内研通信06.pdf

授業の様子は以下のとおりでした。

岡本教諭、めあての提示と場の工夫に注目です。

「名前を見てちょうだい」本時指導案.pdf

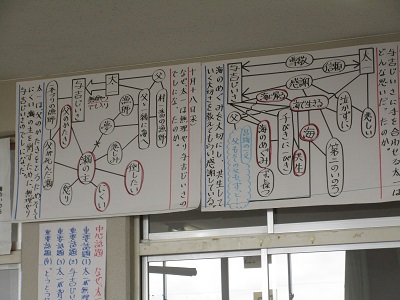

右田教諭の授業、板書の構造化にご注目。

海のいのち 指導案.pdf

次回は算数科の授業について公開します。

德渕教諭の県算研授業と指導案

10月25日(水)、德渕教諭が熊本県算数教育研究大会にて「概数とその計算」の公開授業を行いました。

当日は出水南小学校での飛び込み授業でしたが、子どもたちのつぶやきから次の展開を構成する授業を行いました。

以下、簡単ながら授業の振り返りと、指導案、板書を提示します。

(授業の評価点と課題点)

・ 新しい問題場面の設定だったが,目的や根拠をもって概数を扱う点については,評価された。

・ 問題場面において,どこまでリアリティを追究するかが課題。今回はとびこみでの授業となったが,児童の実態等を踏まえて設定する。児童の問いや迷いに対応する形で情報を追加していくなどすることで,よりよい問題となっていく可能性がある。

公開授業指導案.pdf

米多教諭の公開授業

米多教諭が1月19日(金)に県国研の授業者として、話す・聞くの公開授業を託麻西小で行います。

参加の先生方、忌憚のないご意見をお願いいたします。

德渕教諭の公開授業

德渕教諭が10月25日(水)に県算研の授業者として、概数の公開授業を出水小で行います。

参加の先生方、忌憚のないご意見をお願いいたします。

室小次回の研究授業

10月23日(月) 内田教諭(算数科)

岡本教諭(国語科)

10月24日(火) 右田教諭(国語科)

以上の教科で中研(低学年部、中学年部、高学年部に分かれて研究会をもつ研究授業)を実施します。

研究便り 第5号

「サラダでげんき」の研究授業

1年2組の清永学級で研究授業を行いました。

前回は3年生の算数科でしたが、今回は国語科でした。

第1学年2組 国語科学習指導案.pdf

授業者は、場面ごとの読み取りを行った後に、物語文全体を捉えて読み取る「活用」の授業を計画しました。

「サラダでげんき」は、病気だったりっちゃんのお母さんが、動物たちのアドバイスを受けてりっちゃんが作ったサラダを食べて、たちまち元気になったというお話です。

授業者は3枚の絵を提示し、「お母さんが食べたサラダはどれだろう」と問いました。

①りっちゃんが最初に作ったサラダ。

②まったく違うサラダ。

③にんじんが入っていないサラダ。

①、②、③、「ない」の中から選ばせましたが、ここでは③と子どもたちは考えました。

しかし、授業者は「あ、出し忘れた!」と言って、④動物が教えてくれたものが入っているが、混ぜてないサラダと⑤正解のサラダを追加提示しました。

すると、③は正しくないことに気づき、④か⑤の2択へ思考は移ります。

その後、子どもたちは本文の叙述に目を向けながら、⑤が正しい理由を発表しました。

授業研究会では、絵の提示について、文への着目のさせ方についてなど、さまざまな意見が出されました。

室小学校では、来年度研究発表会を行います。

今後も研究を進めていきます。

校内研通信4

校内研通信3

線分図を使って考えよう

公園で男の子13人と女の子8人が遊んでいました。

あとから女の子5人と男の子がやって来て、子どもの人数は全部で28人になりました。

あとから来た子どもは全部で何人ですか。

6月28日(水)の3年生の教室で、担任の德渕教諭が子どもたちに出した問題です。

3年1組算数科指導案.pdf

子どもたちはこれまで線分図の勉強をしてきました。

「線分図はどんな時に使う?」と授業者が尋ねると、

「説明をするとき。」

「問題を考えるとき。」

と答えました。

授業者はこれまで線分図を

①思考の道具として扱う場面

②説明の道具として扱う場面

の二つに分け授業を行ってきました。

先の問題とであった子どもたちは、線分図をかき、それをもとに説明をしていきました。

また、ある子どもの線分図に着目し、どのような式を立てればよいかをみんなで考えていきました。

授業者の提示した問題には、本来は必要のない情報が含まれています。

線分図をかき、どのように考えればよいかを吟味しながら、問題文に着目することの大切に差に気づいていきました。