2018年1月の記事一覧

「へ」

「へ」きめん(壁面)

校内の壁を見渡すと廊下や教室にいろいろな掲示物があります。

「へ」いわ(平和)な一日でありますように・・・。

毎日のニュースの中には、平和を揺るがす事件や出来事があります。

無関心ではいられないことばかり。

それは子どもにとっても、です。

「へ」きめん(壁面)の熊日新聞「くまTOMO」のページは、教頭先生が週明け必ず掲示を更新。

児童玄関のホットニュースの横、教室移動などで必ず通るところでもあり、子どもが荷物を置いたり、ちょっとすわったりもできるところなので、よく見ています。

中原後援会様が購入くださっている「内外教育」に、

「教室と現実の社会をつなぐNIE」の記事がありました。

「子どもは新聞を通して多くの事を感じたり学んだりしている。

私たち(教師)にできることは、まず学校に新聞のある環境をつくること、そして学習や日常の生活をより豊かにするために新聞を効果的に活用していくことではないだろうか。」

と。

苦しいことが起きているのに、関心を寄せてくれないと、その声は誰にも届くことはなく、それが苦しい思いをしている人を追い詰めることになります。

こうして新聞を見ることは、中原の中のこと、そして中原の外へも想像力を働かせて、世界のいろいろな人の気持ちや出来事に気付いていく、ひとつのきっかけになると思います。

他に、子どもたちからわりと人気な壁面の掲示物は、職員室入り口のこれ↓です。

「ふ」

「ふ」その1

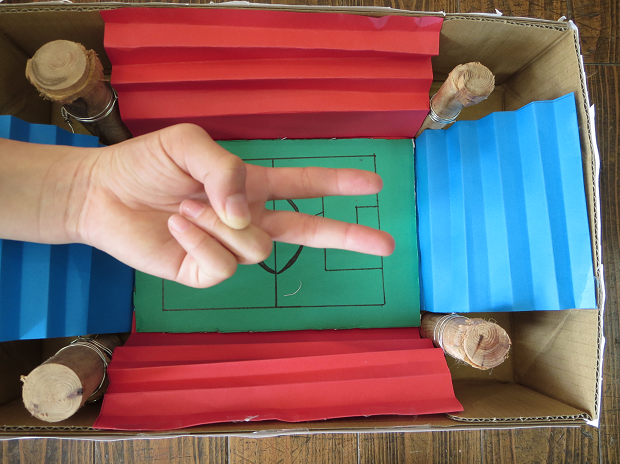

ぷくぷくの前に本の紹介。

今週は「たべもの」が関係しているお話を、クイズで紹介してくれました。

答えは三択。

1,2,3の指をあげます。

「さあ、どれだと思う?せ~のぉ、ドン!」

中原後援会様が購入くださっている「内外教育」の記事の中に、全国学校図書館協議会と毎日新聞社が合同実施する「学校読書調査」の結果がありました。

2017年の小学4~6年生の読書量は11,1冊で30年前より、4冊増えているそうです。

それには、朝、学校で一斉に読書タイムをもうけるなど、短時間に好きな本を読むことが増加の背景にあるそうです。

しかし、中高生になると読書の優先度が下がっているそうです。

塾や習い事、テレビやゲームやスマホなどに時間を費やすことが増えることに危機感を覚える・・ともありました。

ただ読むだけでなく、こうして先生や子どもが、本を選び、紹介し合ったりするのことも、本を読み続けることにつながれば・・・と思います。

「ふ」その2

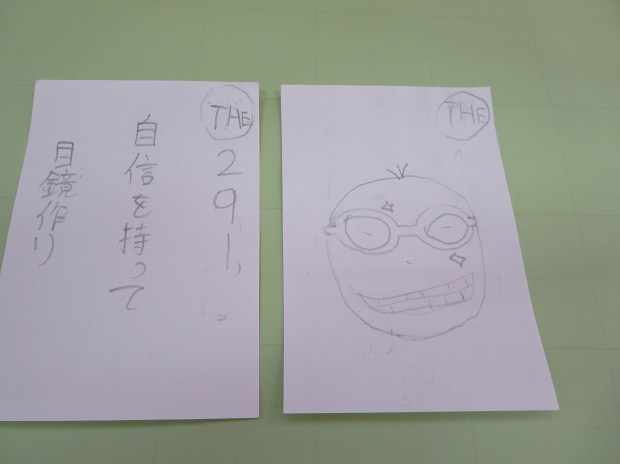

社会で学習したことを、かるたにしていました。

「ふ」くい(福井)のめがね。

読み札に「THE」がついています。

カルタカードづくりは黙々と。

カルタ大会は、おもしろかったようです。「ひ」

「ひ」ピヨンチャン

今週は給食週間 冬季オリンピックの特集で、今日は韓国メニューでした。

給食当番さんが配ぜんのために、食缶のふたを開けたときに、

「このにおい、すきぃ!」と言っていました。

食べ始めてから、「どう?」とたずねると

「めっちゃおいしいですぅ!」

とってもいい顔で食べる子どもたち。

心を込めてつくってくださる給食センターの方に、子どもの顔をいつも見てもらいたいな~と思うので、今日は食事中の写真を撮りました。

「は」

「は」その1

バドミントンの練習を、冷え冷えの体育館で火・木・金曜日にしています。

前半は体を温めながら基礎練習。

後半は試合をしています。

三年以上なので、ぎゅうぎゅうですが、うまいとこけがのないようお互いで気を付けながらです。

「は」その2

パンフレットができました。

中原小の大イチョウ、お店(中原精肉店、Karin)、温泉(湯夢(ゆめ)プラザ)、中原四大祭り(ぎんなん祭、押し戸石祭、熊の座神社祭、馬頭観音様祭)が紹介されています。

「の」

「の」ぼり(上り)坂。

校舎裏側の畑に上がるところです。

気温が低いので固まっていて、昼休みや放課後、お休みの日には、こうして遊んでいます。

冬季五輪の競技に少し似ています。

「ね」

「ね」ここたつ

社会で昔の道具の勉強をしています。

どうやって使うのかな・・・?

みんなで道具のなまえを予想してみよう!

おうちに眠っているお宝を学校に持ってきていただきました。

ありがとうございます。

中原は、地域の中に教育の資源がたくさんありますね。

「ぬ」

「ぬ」っています。

作っています!図工の時間。

ここでキレイにぬった風車をおくと、まわるばい!

たこもぬった!(ちょっと、あげてみよっかな・・・)

まだまだ運動場が使えません。

もうすぐ工作展です。

「に」

「に」っき(日記)のはじめは五七五。

4月にひらがなを習いはじめた1年生。

毎日の日記を1枚ずつ持って帰って書いて来ます。

朝、学校に着いて宿題や連絡帳を出すときに受け取った先生は赤ペンをいれて、子どもに返し、子どもはそれをファイルに綴じます。

本のようになりました。

「夕ぞらの いろがかわるとこ すてきだな」

わたしは、きょう、ポテチをたべながら夕がたの空をみました。

きれいだなあとおもいました。

水いろからうすい水いろ、きみどり、オレンジというようにいろがならんでました。

こころのなかでしあわせだなあとおもいました。

それに三日月もでていました。

どうして水いろだけではなく、きみどりやオレンジいろがあるのか、しりたいです。

夕日もたまにみますが、かえるときにみます。

わたしは、夕がたの空がかがやいてみえるので、そのかがやきは、たからものになります。

「な」

「な」がぐつをはいていつもの朝ミーティング。

このメンバー(2017年度31人)で丸くなるのは、あと約2か月になりました。

業間の全校音楽で、卒業式で歌う曲の練習は、6年生と向かい合って・・・・。

「と」

「と」うこう(登校)のとき、「道が凍っていたから、スケートしてきました!」と言いながらの「おはようございます」だった23日の給食は「と」うき(冬季)五輪と「ト」リノ(イタリア)の味でした。

デザートにあった手作りパンナコッタをゆっくりたべていた子。

時間に気づいて、「なんてこった(ナンテコッタ)」と言いながら完食。

1年生は17日に、全国学校給食週間を前に、「ありがとう給食」の授業をしました。

その授業の最後に給食センターの方へお手紙を書いたので、19日のときにおいでくださった栄養教諭にお渡ししました。

2年生は23日の(4時間目)に、給食の学習をしました。

先生「うちはお肉を育てているので、牛の本を読みます。」

子 「うちも肉を育てています!」

給食でこころもからだも育てる「食育」。

毎日、お口いっぱいにもぐもぐいただいています。

4月に比べて見えるところ(身長 体重)も確実に成長しています。

「て」

「て」(手)が冷たいけど、22日は湿り気のある雪がたくさん降ったので、雪遊びをしました。一気に降った時間も外に出て遊びました。

「つ」

「つ」ながってる

休み時間に何をしているのかな?と教室におじゃますると、授業で使ったカードが黒板の下の箱に入っているのを、出していました。

「くつ」を「はく」

「じ」を「かく」「きょうしつ」

「ほん」を「よむ」

(くんくん)「きゅうしょく」を「たべる」「スプーン」「おいしぃ」・・・・

これまでに使ったたくさんのカードや写真を一枚一枚見せてくれ、そのようすをはなしてくれます。

授業中、先生と学習していた時みたいに。

毎日毎日の授業の積み重ねが、どのくらい子どもの中でつながっているのか。

それを知るのは、テストの場や点数だけではないかもしれないですね。

「ち」

『「ち」ょ、待てよぉ!』

教室を、ろうかから一度のぞきながら通り過ぎましたが、

「・・・・ちょ待てよ!?」と、戻ってもう一度よく見ると。

理科の実験のために、めがねをかけ、その使い心地が良かったようです。

「もうはずしてもいいよ。」と言われても、しばらくはめていたみたい。

(度は入っていないけど、なぜかよく見えるのだとか。)

休み時間も、すでに次の自由研究のことが話題になっていました。

「た」

(ダ)イアナ

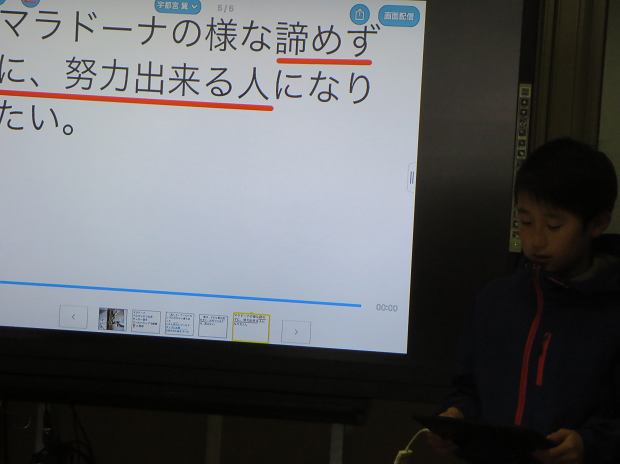

毎週木曜日のぷくぷくうがいの前に、今回は5年生が「伝記」を紹介してくれました。

自分が選んだ本のタイトル、どんな人物なのか、生い立ちや成し遂げたことなどを、低学年にもわかるようにスライドを準備して。

本紹介の、リーフレットをめくっているようでした。

みんな、発表の一番最後のスライドには、共感したことなどの感想がありました。

それはひとりひとり、今の自分とつながっていて。

伝記は未来に向かって成長しているその子の栄養になっているな~と思いました。

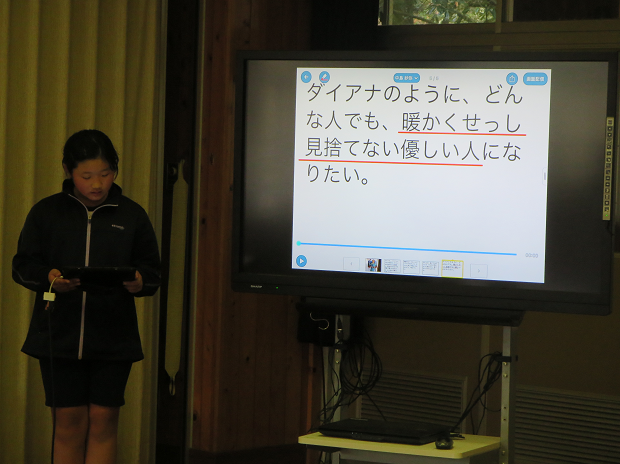

「ダイアナ」さんを紹介した子は「みんなが避けていることを、みんなと同じように避けたり、見ないふりをしたりしないようにしてきたこと」を知りました。

最後のスライドで「どんな人でも、あたたかく接して、見捨てない優しい人になりたい」と発表してくれました。

地道に図書室の模様替えや、本の整理・管理をしている図書の先生が、「ぷくぷくで本の紹介した時、そのあとに立ち寄ってくれたりしてうれしい。」と言っていましたが、今日の発表を聞いたあとは「やりがいがありますね。うれしいなぁ。」とにっこりしながら、新しい本を受け付けるシールをはっていました。

「そ」

「そ」うじ(掃除)の前に業間ボランティア

業間のボランティアの時間に、校門のフェンスの掃除をしました。

ここには学校の名前がかいてあります。

ガードレール清掃の時と同じで、何気なく毎日通っているときは、汚れていることは気になっていなかったけど、掃除をしてみると、くっきり!!

「せ」

「せ」んせい(先生)

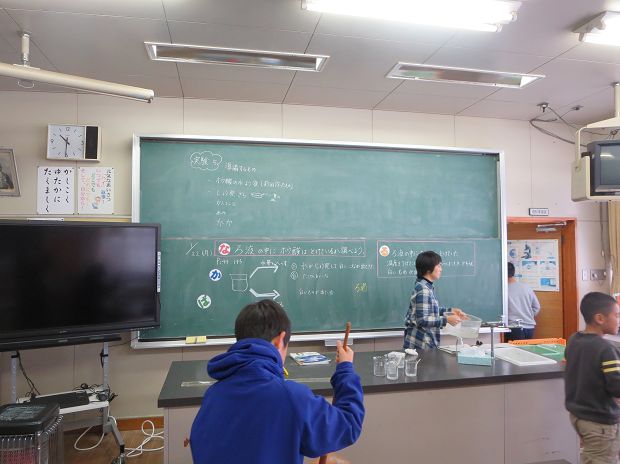

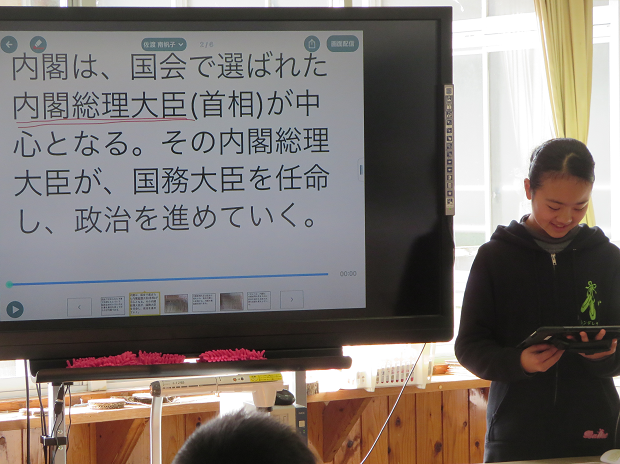

6年生の授業を、中学校の社会の先生と、1年生の時、中原小で一緒に過ごした養護の先生が参観してくださいました。

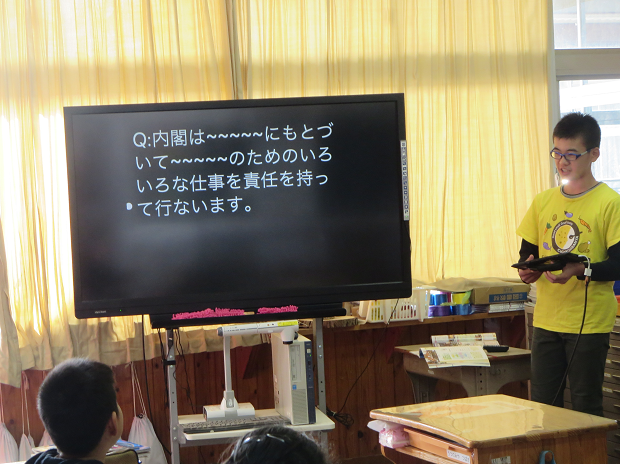

「シリーズ 社会の先生」は、2日前の1人目「国会」と2人目「内閣」に続き、今日は3人目「裁判」です。

前回(7月)はトップバッターで、少し恥ずかしそうに、手持ちのノートを読みながら話していましたが、今回はちがって見えました。

いろんな種類の裁判所の説明を工夫して、その数をクイズで問いかけていましたが、その顔が!

問題を作る(発問を考える)って、いっぱい考えるんだなぁ、理解できているんだなぁと納得したのです。

というのも、前回「国会」も「内閣」も、今日の「裁判」も、ひとつずつが終わるごとに、板書を(本物の担任の)先生がしていたのですが、書くのが間に合わずに「えっと、なんだったっけ?」と聞いたとき、それぞれの先生役を受け持った子が、さっと答えるのです。

今日の「裁判」の先生をした子は、(本物の)先生に聞かれると、スッとタブレットを触り、そのスライドをみんなに見せてくれていました。

さあ、4人目「3つのかかわり」について。

先生は(7月に続いて)Coco壱番屋のTシャツを着た先生です。

「国会」「内閣」「裁判」のそれぞれの仕事をさらったあとに、そのかかわりをまとめながら説明しました。

「生活に大きくかかわってくるところでは・・・」なんてセリフをはさみながらですから、わからないはずがありません。

参観していた中学校の社会の先生が「中学校でもう一回、少し用語が難しくはなるけど同じところを3年生で学習します。こんなことができるなんて!しっかりと理解できていてびっくりしました!」と後の会で話してくださいました。

前回(7月)は、学習活動「な」「か」「は」「る」のカードをはって、黒板に板書をしたり、実物投影機を使ったりしましたが、今回はタブレットですでにスライドを作っているので、板書しない分、与えられた時間に余裕がありました。

授業中、子どもは受け身(インプット)のことが多くなりがちですが、こうして先生になって授業をすると、その準備をしながら、発信(アウトプット)に向けていろんな(思考・判断・表現)力などがきたわれます。

その分きっと、中学三年生になった時、自分が授業した記憶と一緒に思い出すと思います。

Coco壱番屋のTシャツの先生は、授業が終わってから「ふぅ~~~~~っ。たのしかったぁ。」とつぶやいた後、後ろで参観してくださった中学校の先生方に「お疲れっしたぁ!!」と大きな声で言っていました。

「す」

「す」ごつ!

放課後のわくわく中原教室。

今回は、お勉強のあと、「お手玉」を教えていただきました。

ご持参の手作りお手玉で手本を見せてくれると、子どもから「すごっ!」の連発。

早速みんなもチャレンジしました。

小さい時にしていたから・・と支援の先生もと~っても上手!!

わくわくの先生は中原在住の方です。

お手玉だけでなく、友だちどうしのやりとりのなかで、いけないことをしたら声かけをしてくれたり、やさしい行動には頭をなでなでしてくれたり。

今日のわくわくの先生とご近所付き合いのある子は、「じゃ、また婦人会で会いましょう!」と別れ際に手をふっていました。

「し」

「し」ょく(食)いく(育)の日

来週から全国学校給食週間になります。19日の食育の日「なかよし給食」は、栄養教諭に来ていただきました。

(事務の先生や支援の先生が、先に食缶や食器を多目的ホールに運んでくれていたので、配ぜん時間が省略されて、ゆっくりお話を聴いたり、会食をしたりすることができました。)

栄養教諭が電子黒板に写したのは・・・

冷たい水でた~くさんの米を洗って・・・

大きな大きな鍋に、クリーム・・・かな?

野菜をあらって・・・じゃがいもの皮をむいて・・・

山積みの野菜をひとつずつ切って・・・

1月12日の主菜、「エッグカレー」を作っているところでした。

「この日は気温がとっても低かったです。全部、「手」でしています。」

と、栄養教諭がナレーション。

そして、炊きたてのごはんを大きなしゃもじで「中原」のシールが見える食缶につぎ分けるところ・・・

いためた大量のやさいに、手作りのクリーム(ルー)を混ぜ合わせるところ・・・。

「うわぁ!」

「冷たかったやろぉ。」

「こげんいっぱい・・・。」

「あ!中原のだ!」

栄養教諭が「この動画作ってよかったぁ。あんなリアクションしてくれるなんて。」と言っていました。

今回もみんなが食べ終わるまで子どもの横にいてくださいました。

縦割り班でおしゃべりをしながら会食をしてから、今日は栄養教諭の顔を見て「ごちそうさまでした。」を言うことができました。

給食にかかわるみなさまにも、「いつもありがとうございます。」

会食は何台もテーブルを出していたり、床を少し汚したりもあるのですが。

そういえばいつごろからか、いろんなことをした後、「片付け」の担当を考えたりお願いしたりすることがありません。

毎回、何のときも、さささ~っとしてくれる子どもたち。

今ごろごめんけど・・・「いつもありがとうね。」

「さ」

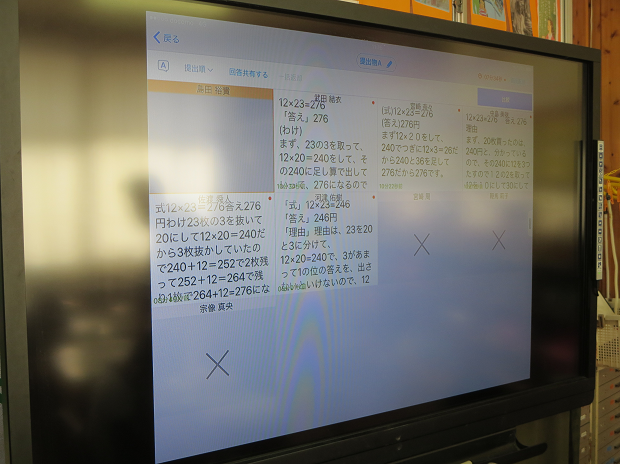

「さ」んすう(算数)

自分が作った式を、どのように考えたか、のところを発表しています。

これまではよく、個人のホワイトボードに書いて説明しあっていましたが、今回は別のツール(タブレット)を活用しています。

複式の授業ですから、学習リーダーがすすめます。

ロイロノートは、自分の考えとお友達の考えの「違い」がわかりやすいので、個人の説明にも熱が入ります。

先生が「リーダーさん、ちょっと急いでお願いね!」と声かけしていました。

「こ」

「こ」っかい(国会)と内閣。

待ってました!社会の先生!!シリーズ!!!

「国会」についてを教えてくれている「先生」は、毎日登校してすぐ、たくさんの知識を分けてくれます。

例えば「もし、はさみがなくても10円玉2枚で袋を開ける方法を教えましょうか?」とか「血圧サージというのがあって、お風呂に入るときにですね・・・。」とか、相手に合わせて必要そうなことを、日常会話の中でとても上手に説明してくれます。

この時もいきなりではなく、「みんなも知っているように・・・」とか、「・・・が7つあります。まず、次に・・・」など、わかりやすい話の仕方がもう板についていました。

「内閣」についてを教えてくれている「先生」は、まず「教科書と作業帳を閉じてください。」とクイズから始まりました。

タブレットに向かっている時から、前の経験があるから、こんな流れに・・・とデザインできているようです。

「導入で興味関心を向けるために、・・・」なんて教育技術のテキストを見たんじゃないのかしら・・・と思うほど。

続きは金曜日に。