学校生活(令和6年度~7年度)

お待ちしております! 150周年記念式典

いよいよ本校の150周年記念式典が目前に迫ってきました。2月12日(木)です!

多くの方々にお越しいただいて、記念すべき150周年を一緒にお祝いしていただければ幸いです。心よりお待ちしております。

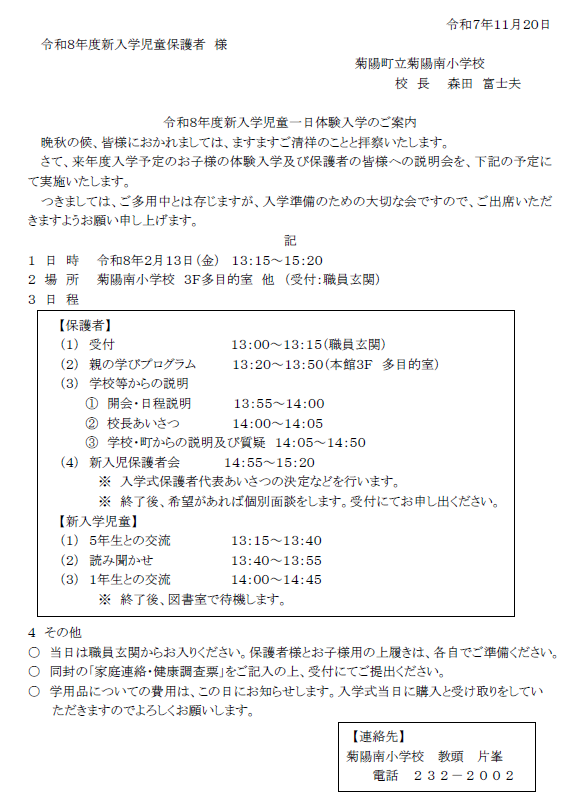

新入学児童体験入学会について(2)

就学時検診の折に配付しましたご案内です。ご確認ください。

当日は、新入学児童のみなさんと会えるのを、楽しみにしております。

新入学児童体験入学会について

新入学児童体験入学会についてお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、後日お知らせいたします。

一生懸命がんばった持久走大会

先週の持久走大会は、子どもたちの一生懸命に走る姿でいっぱいでした。順位やタイム、弱音を吐きたい自分自身と闘いながら、最後までがんばり通すことができました。これは正に、校訓「やさしく かしこく たくましく」のたくましい姿でした。

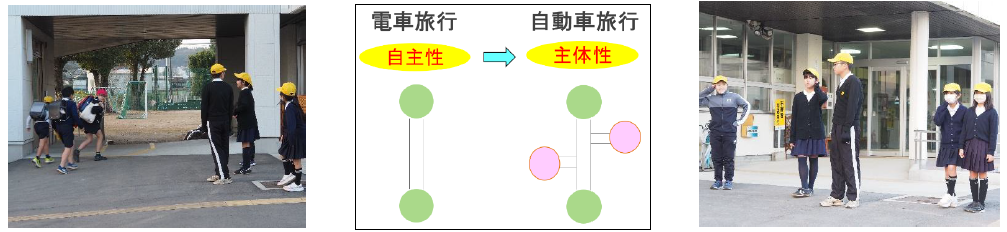

主体的な動きの一歩~子どもたちによるあいさつ運動~

ついに、「子どもたちによる」あいさつ運動が始まりました。これは、もの凄く待ち望んだ姿であり、南小にとって大きな大きな一歩なのです。

これまで、「主体性」について何度か書いてきましたが、子どもたちには「電車旅行」と「自動車旅行」で、自主性と主体性の違いについて話しています。電車旅行(自主性)は、自分の意思と選択と行動で電車に乗り、目的地までたどり着きます。しかし、途中に景色がきれいな場所やおいしい食べ物のお店があっても立ち寄ることができません。一方、自動車旅行は、「こんなことしたい!」「あそこに行きたい!」と思いを叶えるように思考し、判断し、行動していきます。たとえ、時間がかかる寄り道をしたとて、その経験はかけがえのないものであり、自分を豊かにしてくれます。そうしながら、確実に目的地へ向かう価値ある寄り道(選択)なのです。

いま、子どもたちは、学校をよりよくすることを「自分たちの課題」として捉え、自分たちで考え、自分たちなりの課題解決の方法(行動)を取り始めたのです。自己選択・自己決定の道を歩み始めた一歩は、なんと大きく素敵な一歩でしょう。

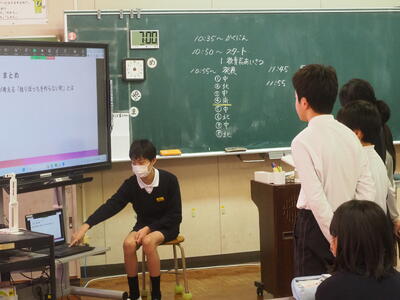

南小に凛と咲く花たちに幸せを見つける

学校の梅の花が2月を待たずに咲きました。この寒さが厳しい、色褪せた景色の中に、凛とした美しい白色の花が咲くと、様々なことが頭をよぎり、人生そのものまで思い馳せられてしまいます。

校舎の中では、150周年記念式典に向けての発表練習があっており、廊下の端にある校長室まで、2年生の元気な歌声が届いてきました、ちょっと覗きに行くと、子どもらの精一杯に歌う姿があり、また胸を打たれました。

どのクラスでも、授業の中で一生懸命がんばる姿が見られます。真剣な表情、にこやかな顔つき、生き生きと挙手・発言する姿、どれもが凛と咲く花のようです。

「幸せとは、築くものではなく、気づくものだ!」

と言われます。そのことをしみじみと感じる今日この頃です。

ご挨拶が遅れましたが、本年もどうぞよろしくお願いします。

子どもの「世界」を拡げる~ゲストティーチャーの力をお借りして~

学校では、本校職員だけでなく、ゲストティーチャーによる授業も積極的に取り組んでいます。

それは、「本物」に出会うため。ゲストティーチャーお一人お一人に、人生があられ、生き様があ

られ、その中で見い出して来られた「真実」と「宝物」があり、人が生きていく上で「大切なこと」としてご自身の中で構築されています。それを子どもたちに伝えていただくことが、子どもの「世界」を拡げていくことにつながるからです。

今月もたくさんの「本物」と出会うことができました。元プロ・アメリカンフットボール選手の吉村さんによるフラッグフットボール指導、イラストレーターのTOMMYさんによるイラスト指導、二殿教育長による夢と国際理解を育む授業など、多くの方々のお力をお借りしています。

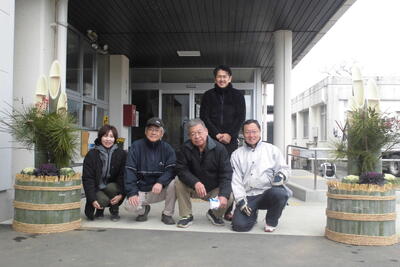

子どもたちの健やかな成長を願って~門松づくり~

12月13日(土)に、学校運営協議会(南ba小会)の皆様が、子どもたちの健やかな成長を願って、立派な門松を作成してくださいました。材料の準備から作成まで全てしていただきました。そこに、思いがあるからこそ、さらに立派に、すばらしく感じられる気持ちが溢れます。

月曜日、登校してきた子どもたちは、その立派な門松に驚き、細部までしっかり観察していました。水曜日のあいさつ運動の際には、「私たちのために門松を作ってくださり、ありがとうございます。」としっかり感謝の思いを言葉にして表す子どももいました。見守られ、支えられていることを実感できるからこそ、感謝の思いを持てるのです。そのような環境を生み出していただいていることに、校長として感謝の思いが尽きません。

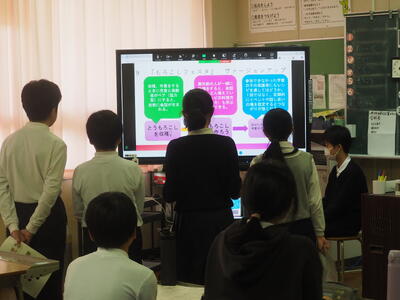

菊陽町の未来を担う人材~町の未来発表会から~

17日に、「町の未来発表会」がありました。これは、町内の小学6年生が、町長や

教育長をはじめ、教育委員会や役場の方々へ、未来の町づくりを提言する企画です。

当日は、オンラインで、本校の6年生代表チームが、「地域格差のない町づくり」を

提言していきました。

急速に発展している菊陽町の課題を見出し、その解決への手立てを具体的に考えた

提案でした。

自分が子どもの頃は、ただただ秘密基地を作ったり、魚釣りをしたりして、何も考えず遊ん

でばかりでしたので、それと比べると、今の子どもたちは、本当にかしこく、未来を担う人材

となっています。

長縄8の字跳びへの挑戦~一致団結して~

今、子どもたちは長縄をがんばっています。これは、菊池郡市の小学校みんなが、「8の字跳びに挑戦しよう。」という取組で、3分間で跳んだ回数を競います。

現在、一番熱中して、ハマって練習しているのは5年生です。ここ数日で、60回代、80回代、そして130回代と、どんどん記録を伸ばしています。

「跳ぶのが苦手だった人も、みんな跳べるようになりました。」と話してくれるその笑顔を見られるのが嬉しくて。

さらに、記録更新の度に、みんなで校長室にやってきて、キラキラした目と表情で新記録を報告してくれます。私は、そこにいるみんなとハイタッチをして喜んでいます。

子どもたちが、長縄という一つのチャレンジを通して、学級全体で一致団結し、楽しんでいる姿が本当に嬉しくて、嬉しくて。